Печень у животных реферат

Обновлено: 28.06.2024

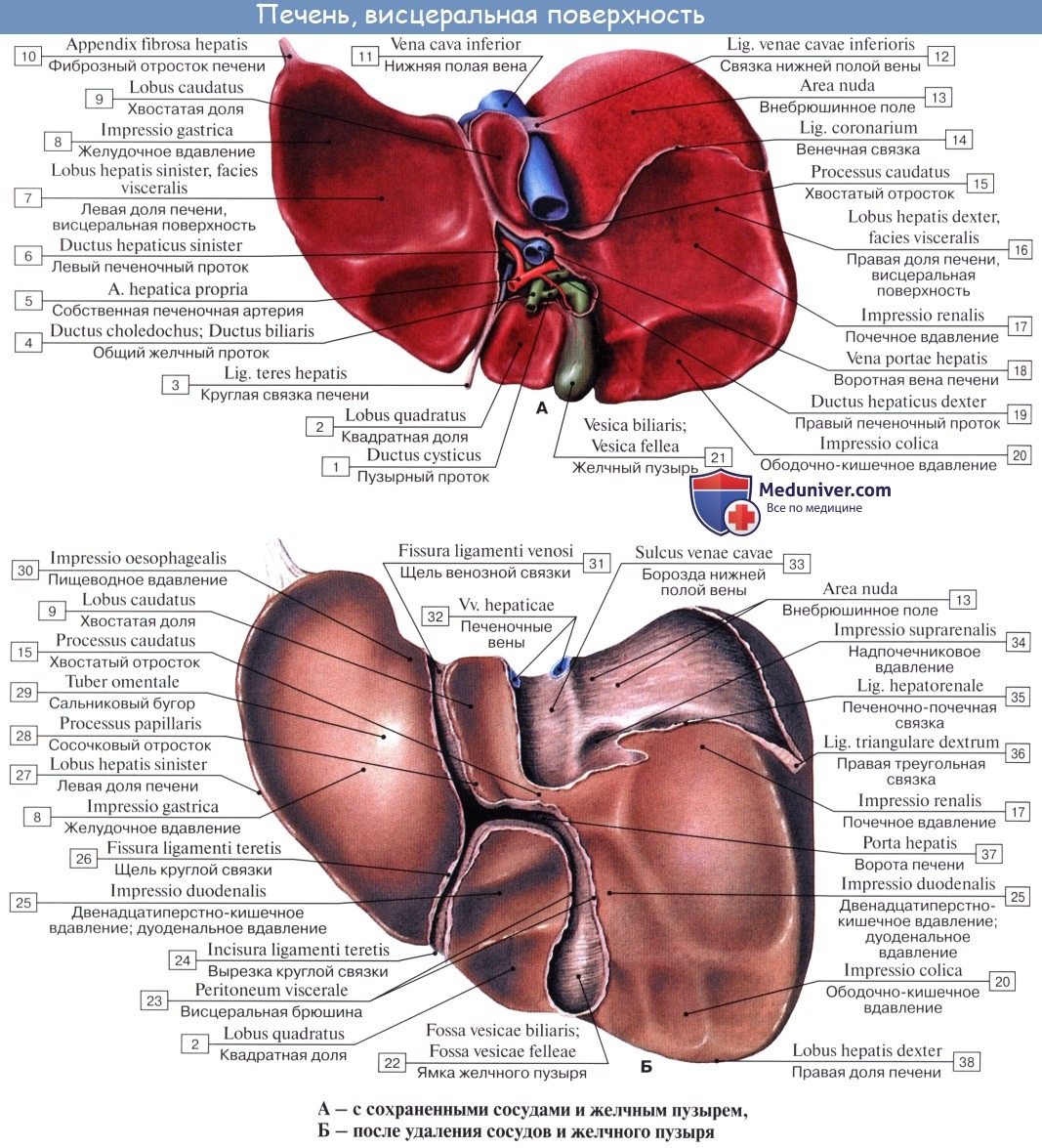

Печень (Hepar), крупная дольчатая железа животного организма, участвующая в процессах пищеварения, обмена веществ, кровообращения, поддержания постоянства внутренних среды организма. Располагается в передней части брюшной полости непосредственно за диафрагмой, лежит большей своей частью в правом подреберье. Анатомия. Печень имеет выпуклую, диафрагмальную поверхность и вогнутую поверхность, соприкасающуюся с желудком и кишечником. На правом тупом конце - вырезки для пищевода и задней полой вены, на висцеральной поверхности - поперечное углубление, в которое входят печёночная артерия и воротная вена; здесь же выходят выводные жёлчные протоки и лимфатические сосуды, расположены лимфатические узлы и нервное сплетение. На этой же поверхности в правой саггиталыюй ямке находится жёлчный пузырь, в левой - проходит круглая связка. П. делится бороздами на правую, левую и среднюю доли (последняя делится на нижнюю квадратную и верхнюю хвостовую). В своём положении печень удерживается связками. Остов печени - соединительнотканная капсула. В области ворот капсула вместе с протоками, сосудами и нервами проникает внутрь печени и создаёт внутреннюю сеть, различно развитую у разных видов животных. Масса печени у коров 3,2-3,4 кг, у овец до 800 г, у свиней до 1,5 кг, у лошадей 1,5-3,5 кг.

Гистология. Печень состоит из печёночных долек - небольших участков паренхимы многоугольной формы. Дольчатость печени и строение долек обусловлены строением сосудистой системы органа. В печень входят печёночная артерия и воротная вена. Оба сосуда ветвятся на долевые, сегментарные, междольковые части. От междольковых артерий и вен, оплетая и отграничивая одну дольку от другой, отходят вокругдольковые артерии и вены. Последние распадаются на печёночные синусоиды, которые проникают в дольку и в радиальном направлении устремляются к её центру, где формируют центральную вену. Последняя, покинув дольку, впадает в поддольковую вену. Эти вены образуют печёночные вены. Концевые ветви вокругдольковой артерии на периферии долек впадают в печёночные синусоиды. Таким образом, в синусоидах смешиваются венозная и артериальная кровь. Между синусоидами расположены радиальными тяжами (балками) печёночные клетки - гепатоциты. Они многогранной формы, с 1-2 (иногда больше) округлыми ядрами и развитыми органеллами и включениями. Поверхность гепатоцитов, обращённая к синусоиду, имеет микроворсинки. Стенка синусоида построена из особого эндотелия; его клетки (звездчатые, купферовские) способны к фагоцитозу. Эндотелий синусоида не имеет базальной мембраны и окружён синусоидным пространством, заполненным плазмой крови, что способствует наиболее полному обмену веществами между кровью и гепатоцитами. На поверхности двух соседних гепатоцитов образуются желобки - жёлчные канальцы, не имеющие стенки. Её роль выполняет плазмолемма гепатоцитов. Поверхность жёлчного канальца неровная, снабжена микроворсинками. Жёлчь из долек оттекает по жёлчным канальцам, которые на периферии долек покрываются однослойным кубическим эпителием и образуют междольковый жёлчный проток. Последний расположен около междольковых вен и артерий в составе печёночных триад.

Физиология. Специфическая функция печени - желчеобразование. Жёлчь образуется в печёночных клетках и скапливается в жёлчном пузыре, а у животных, не имеющих жёлчного пузыря (лошадь, верблюд, олень), - в жёлчных ходах, откуда поступает в двенадцатиперстную кишку. Транспортируемые кровью вещества подвергаются в функция печени химическим превращениям. В П. осуществляется перестройка и образование новых аминокислот путём реакций дезаминирования, переаминирования и прямого аминирования; происходит интенсивный биосинтез печёночных белков и важнейших белков плазмы крови. В функция печени синтезируется гликоген из глюкозы, фруктозы, галактозы. Печень обладает способностью синтезировать жир из жирных кислот и глицерина, а также расщеплять жир на глицерин и жирные кислоты. Печень оказывает влияние на водно-солевой обмен и кислотно-щелочное равновесие. В печени удаляется избыток воды из крови, который идёт на образование лимфы и жёлчи. Печень участвует также в обмене минеральных веществ и гормонов, депонирует кровь, вырабатывает фибриноген, а также вещества, способствующие (протромбин) и препятствующие (антитромбин, гепарин) свёртыванию крови. В период зародышевого развития в печени осуществляется кроветворение. Защитная функция печени заключается в обезвреживании ядовитых веществ (фенолы, аммиак и др.), поступающих в орган из желудочно-кишечного тракта, путём соединения их с серной и глюкуроновой кислотами и глицином. Аммиак в печени превращается в мочевину, некоторые ядовитые металлы (ртуть, свинец и др.) связываются с нуклеопротеидами и частично переходят в безвредные соединения. Купферовские клетки печени могут задерживать и фагоцитировать некоторые микробы, а гепатоциты способны разрушать микробные токсины.

Исследование печени проводят путём пальпации, перкуссии, биопсии, функциональных проб, лапароскопии. Пальпация печени возможна в основном у собак, кошек и овец (животных кладут на правый бок, пальцы правой руки проводят с правой стороны под последнее ребро и нащупывают правый край печени). При этом можно установить увеличение, болезненность, изменение консистенции печени. У крупных животных увеличенную печень можно прощупать ректально. Перкуссия даёт положительный диагностический результат лишь при значительном увеличении печени. У крупного рогатого скота область печёночного притупления в норме занимает с правой стороны верхнюю часть 10 го, 11 го и 12 го межреберных промежутков; задняя граница проходит по линии, идущей от латерального края поперечнорёберного отростка 1 го поясничного позвонка вниз и вперёд до места пересечения границы лёгких с 10 м ребром. При увеличении печени границы в 12 м межреберье доходят до уровня линии седалищного бугра или до уровня ½ лопатки, в 11 м межреберье - до уровня ⅔ лопатки. У лошади при значительном увеличении П. перкуссией по линии маклока справа, в области 15 го и 16 го межреберьев обнаруживают тупой звук и болезненность. У собак область притупления справа от 10 го до 13 го ребра, слева - в области 11 го межреберья. Нарушения деятельности П. выявляют при помощи комплекса проб, отражающих различные функции печени. Проводят биохимические исследования крови, мочи, кала (определение билирубина, уробилина, белков, фибриногена, протромбина, сахара, молочной и пировиноградной кислот, холестерина, гиппуровой кислоты, трансминаз, альдолазы, щелочной фосфатазы и др.). См. также Ван ден Берга метод.

Патологии печени - см. Гепатит, Токсическая дистрофия печени, Желтуха, Цирроз, Жёлчнокаменная болезнь.

Анатомо-физиологические данные. Печень—паренхиматозный орган, располагается большей своей частью в правом подреберье и меньшей—в левом подреберье. Передней выпуклой поверхностью печень прилегает к диафрагме, задней вогнутой поверхностью обращена в брюшную полость. Печень прикрепляется к диафрагме двумя связками, но в фиксации печени они играют второстепенную роль. В основном положение печени обусловливается внутри-брюшным давлением. Известное значение для фиксации печени имеет нижняя полая вена, в которую впадают пронизывающие печень печеночные вены.

Снаружи печень в большей своей части покрыта брюшиной. Под брюшинным покровом имеется фиброзная оболочка—глиссонова капсула. Подвешивающая связка делит печень на две доли: большую—правую и меньшую— левую. Между ними на задней поверхности находятся ворота печени, в которые входят печеночная артерия и воротная вена и выходит печеночный проток. Желчный пузырь имеется у всех животных, за исключением лошади.

Печень состоит из печеночных клеток, группирующихся в отдельные дольки, разделенные друг от друга прослойками соединительной ткани. Щели между печеночными клетками представляют собой первичные желчные ходы (капилляры). Желчные капилляры соединяются в более крупные протоки и выходят из пределов дольки. В центре дольки проходит вена, собирающая из дольки кровь. В междольковых прослойках соединительной ткани находятся кровеносныэ сосуды, желчные ходы и нервы. В эндотелии капилляров воротной вены расположены купферовские клетки. Таким образом, в печени имеется специфический печеночный эпителий и ретикуло-эндотелиальные купферовские клетки с различными функциями.

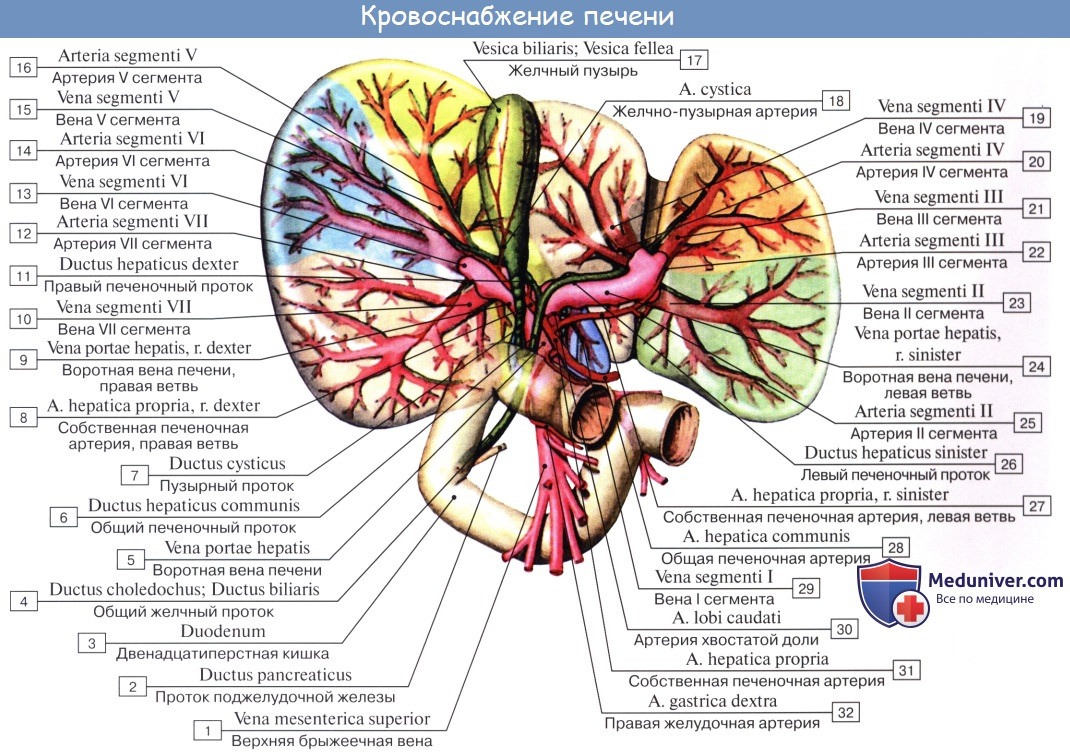

Кровь в печень доставляется главным образом воротной веной, собирающей кровь из желудка, кишечника, поджелудочной. железы и селезенки, и в меньшей степени—печеночной артерией. Воротная вена, образовавшаяся из слияния брыжеечной и селезеночной вен, в печени снова делится, образуя густую сеть капилляров. Из капилляров образуется несколько печеночных вен, которые впадают в нижнюю полую вену.

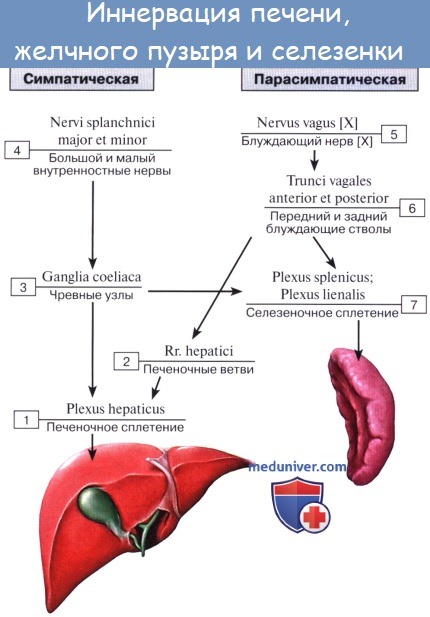

Вся многообразная деятельность печени регулируется парасимпатическими и симпатическими волокнами вегетативной нервной системы. Через блуждающий нерв передаются импульсы, усиливающие желчеотделение и способствующие накоплению гликогена, а через симпатические волокна—импульсы, мобилизующие сахар из печени, стимулирующие образование мочевины и др.

Печень выполняет разнообразные и важные для организма функции. Она вырабатывает желчь и выделяет ее в кишечник. Желчь играет важную роль в переваривании жиров.

Увеличение притупления печени.

Печень принимает участие в обмене веществ, прежде всего в углеводном обмене. Глюкоза, поступающая в печень, преобразуется в гликоген и откладывается в ней в качестве сахарного резерва. По мере расходования в организме глюкозы гликоген печени переводится в глюкозу и поступает в кровь.

Следовательно, печень выполняет функцию по поддержанию сахара крови на нужном уровне. Существенную роль печень играет в белковом обмене, а также в водном, минеральном и витаминном обмене веществ.

Печень выполняет барьерную функцию, переводя продукты распада белка, алкалоиды, тяжелые металлы и др. из ядовитого в неядовитое состояние. В печени микробы подвергаются фагоцитозу, а токсины некоторых из них обезвреживаются. Печень является регулятором распределения крови в организме. При замедлении кровообращения в печени и в системе воротной вены может быть задержано значительное количество крови.

Семиотика при заболевании печени. Одним из самых характерных симптомов при заболевании печени и желчных путей является желтуха—окрашивание видимых слизистых оболочек и непигментированных участков кожи в желтый цвет. Она зависит от увеличения количества билирубина в крови. Интенсивность желтухи не всегда совпадает со степенью билирубинемии. Желтушное окрашивание может быть различной интенсивности и с разнообразными оттенками—золотистым, лимонно-желтым, желто-зеленым и темно-бурым.

Наиболее интенсивная окраска получается при механической желтухе, связанной с препятствием к оттоку желчи в двенадцатиперстную кишку. В этом случае билирубин и другие составные части желчи всасываются в кровь и накапливаются в ней в большом количестве. Причиной механической желтухи может быть закупорка печеночного протока камнем, вползшей в него аскаридой или сдавливанием желчных путей опухолью, рубцом, увеличенными лимфатическими узлами. При механической желтухе выделяются глинистые обесцвеченные фекалии.

Кроме механической желтухи, может быть паренхиматозная желтуха, возникающая на почве поражения печеночной паренхимы. Билирубин вырабатывается нормально, но нарушается выделение его клетками печеночного эпителия в желчные ходы, вследствие чего билирубин всасывается в кровь. Паренхиматозная желтуха встречается при остром гепатите и при гипертрофическом циррозе печени и в меньшей степени при отравлении фосфором, сепсисе, крупозной пневмонии.

Необходимо учесть, что, кроме двух видов желтух, связанных непосредственно с заболеванием печени, встречается еще гемолитическая желтуха. Она возникает вследствие распада эритроцитов при избыточном образовании желчных пигментов. В этом случае даже здоровая печень не может выделить всего образовавшегося билирубина.

При механической и паренхиматозной желтухе наблюдается кожный зуд и брадикардия в результате раздражения блуждающего нерва желчными кислотами.

При некоторых заболеваниях печени может развиться брюшная водянка— асцит. Она возникает в результате выпотевания плазмы крови из вен желудка, кишечника и селезенки в брюшную полость. Появление водянки указывает на затруднение оттока через воротную вену.

Симптомом печеночной недостаточности и понижением в связи с этим свертываемости крови является геморрагический диатез в виде наклонности к кровотечениям и появлению геморрагии на слизистых оболочках. Геморрагический диатез указывает на тяжелое заболевание.

При тяжелых формах острого гепатита отмечаются диспептические явления, клинически выражающиеся в понижении аппетита. Тяжелые формы хронических заболеваний печени приводят к истощению животного.

Из других симптомов при заболевании печени и функциональной ее недостаточности можно назвать симптомы поражения центральной нервной системы в виде угнетения, явления возбуждения, судорог и сонливости, а также спазматических болей, протекающих в виде приступов. Температура при заболевании печени может быть высокая при гнойном холецистите и абсцессе печени и может быть ниже нормы.

Клиническое исследование печени у животных представляет значительные трудности. Это объясняется тем, что она глубоко скрыта в брюшной полости и различием анатомических отношений у отдельных животных. Если пальпация печени возможна у мелких животных через брюшные стенки, то у крупных животных это возможно только при значительном увеличении печени, да и то не у каждого животного. Наиболее благоприятным для исследования является месторасположение печени у крупного рогатого скота, овец и коз. У этого вида животных задняя верхняя часть печени на большом протяжении соприкасается с реберной стенкой.

При исследовании печени вначале обращают внимание на правую подреберную область, после чего приступают к пальпации последних четырех межреберных промежутков. При пальпации обращают внимание на ощутимое противодействие давлению и болевую реакцию. Крупные животные исследуются стоя, а мелкие лежа на левом боку. У крупных животных целесообразно произвести пальпацию печени через прямую кишку. После этого производят перкуссию. У жвачных животных всегда можно обнаружить нормальную печеночную тупость, которая у крупного рогатого скота находится справа в верхней части 10—12-го межреберных пространств, выступая за край легкого. У овец и коз печеночная тупость определяется справа в области 8—12-го межреберий. Вследствие наполнения рубца и кишечных петель газами и кормовыми массами звук при перкуссии со стороны печени меняется по интенсивности и протяженности. Однако при всех обстоятельствах край печени на несколько сантиметров дальше, чем задняя и нижняя граница печеночной тупости.

Увеличение печеночной тупости у жвачных находят при заболевании печени. Увеличение объема печени происходит равномерно в каудальном и вентральном направлениях, причем передняя граница печеночной тупости остается без изменений. Увеличение печеночной тупости в каудальном направлении возможно при эхинококкозе, абсцессе и новообразованиях.

Значительное увеличение печени при эхинококкозе, хроническом интерсти-циальном гепатите и обширном туберкулезе обусловливает выпячивание подреберной и подвздошной области. В этих случаях передний угол правой голодной ямки бывает выравнен, и при пальпации получается впечатление ощутимого противодействия. При пальпации можно прощупать движение твердого тела, синхронное дыханию, и определить состояние поверхности, которая может быть ровной, шероховатой и бугристой, например при эхинококке, раке и туберкулезе. В этих случаях печень хорошо может быть прощупана со стороны прямой кишки.

Уменьшение печеночной тупости практически не обнаруживается, хотя у жвачных и встречаются процессы, при которых происходит уменьшение печени в объеме (атрофия и цирроз печени).

При воспалительных процессах, например гнойном гепатите, можно обнаружить появление чувствительности к давлению. Чувствительность к давлению находят также в острой стадии печеночно-глистной болезни у овец. При всех этих процессах обнаруживается также увеличение печеночной тупости.

У здоровых лошадей печень не обнаруживается ни путем пальпации, ни путем перкуссии. Печень у лошади или не заходит совсем за легочный край, или же заходит очень незначительно.

Осмотр обоих подреберий производится одновременно с осмотром живота. Пальпация печени удается в тех редких случаях, когда печень можно прощупать через прямую кишку. Перкуссию печени рекомендуется проводить справа, в области 10—17-го межреберий и слева, в области 7—10-го межреберий.

Незначительное увеличение печени у лошади недоступно для клинического определения, и только значительное увеличение может быть выявлено перкуссией и пальпацией. Изменение со стороны живота, даже при значительном увеличении, мало заметно. Зато при легкой пальпации непосредственно под правой реберной дугой удается прощупать печень в виде твердога тела, синхронно-подвижного с дыхательными движениями. Появление абсолютной тупости печени служит показателем того, что печень увеличена и очень значительно. Увеличение возможно за счет хронического гепатита, гнойного воспаления, рака и некоторых других заболеваний.

При исследовании печени необходимо обращать внимание и на другие клинические симптомы, как расстройство пищеварения, интенсивную желтуху, зевоту, повторные лихорадки и чувствительность к давлению в области печени (абсцесс печени).

Исследование печени у плотоядных вполне возможно и является ценным, так как аномалии печени у плотоядных встречаются довольно часто.

Исследование начинается с осмотра обеих подреберий и сравнения их между собой. Пальпация производится на стоящем животном обеими руками. Животные охватываются справа и слева, и пальцы подводятся под реберную дугу. Давление усиливается постепенно с тем, чтобы избежать сокращения брюшных мышц. Дальше исследование проводится в сидячем положении животного или в положении на боку и на спине. Пальпация дает возможность определить границы печени, ее толщину и консистенцию.

У здоровых кошек печень обнаруживается при пальпации; напротив, печень здоровых собак недоступна пальпации. У собак правый край печени, прилегающий к реберной стенке, создает полосу притупления от 10 до 13-го ребра. Слева притупление меньше и доходит только до 12-го ребра. Физиологические изменения печеночной тупости встречаются сравнительно часто. В основе лежит упитанность животного, размеры тела и содержание газов в желудочно-кишечном тракте.

При патологических состояниях печень увеличивается в размере и становится более плотной. В этих случаях задняя граница печени находится или в области реберной дуги, или же за ее пределами, особенно на правой стороне, и становится доступной для пальпации. При застойной печени, амилоиде, лейкемии и псевдолейкемии верхняя поверхность печени на ощупь оказывается гладкой, а сама печень прощупывается, как твердое тело. При туберкулезе и гнойном воспалении печени поверхность ее становится бугристой, а края неровные. При пневмотораксе, экссудативном плеврите и значительной эмфиземе легких печень смещается назад, в силу чего область печеночного притупления может быть увеличенной. При пальпации такая печень имеет гладкую поверхность, ровные края и нормальную консистенцию. Ограниченные увеличения в области печени могут быть связаны с абсцессами печени

Увеличением перипортальных лимфатических узлов, эхинококкозом и опухолями.

Исследование печени свиньи может производиться так же, как и у собак, с которыми имеется анатомическое сходство, но результаты исследования бывают редко положительными из-за сопротивления и крика животных и их значительного ожирения.

Исследование печени у кролика и птиц, хотя и возможно, но практическое значение этого исследования невелико.

Из специальных методов исследования печени можно назвать гарпунирование, которое особенно рекомендуется шведскими учеными для диагносци-рования инфекционной анемии лошадей.

Гарпунирование позволяет извлечь кусочек печени для гистологического исследования. Операция производится специальным ножом Валля. После подготовки места операции в области 14—15-го межреберий справа, по линии маклока или седалищного бугра, нож вводят через край правого легкого и диафрагмы в брюшную полость. Как только нож проникает в печень, создается ощущение плотности, которое и определяет глубину вкола ножа в орган. Раскрыв нож и отделив небольшой кусочек органа, извлекают его обратно. Гарпунирование опасности для жизни животного не представляет. Извлеченные кусочки затем исследуются на гемосидероз, имеющий нередко решающее значение при постановке диагноза.

Печень. Функции печени. Ворота печени.

Печень, hepar, представляет собой объемистый железистый орган (масса около 1500 г). Функции печени многообразны. Она является прежде всего крупной пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, которая по выводному протоку поступает в двенадцатиперстную кишку. (Такая связь железы с кишкой объясняется развитием ее из эпителия передней кишки, из которой развивается часть duodenum.)

Печени приписывают также гормональные функции. В эмбриональном периоде ей свойственна функция кроветворения, так как она вырабатывает эритроциты. Таким образом, печень является одновременно органом пищеварения, кровообращения и обмена веществ всех видов, включая гормональный.

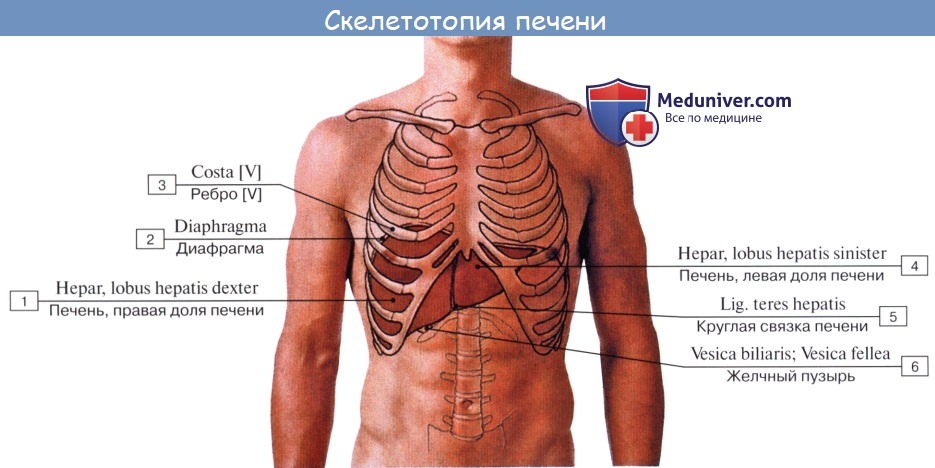

Расположена печень непосредственно под диафрагмой, в верхней части брюшной полости справа, так что лишь сравнительно небольшая часть органа заходит у взрослого влево от средней линии; у новорожденного она занимает большую часть брюшной полости, равняясь 1/20 массы всего тела, тогда как у взрослого то же отношение понижается приблизительно до 750- На печени различают две поверхности и два края.

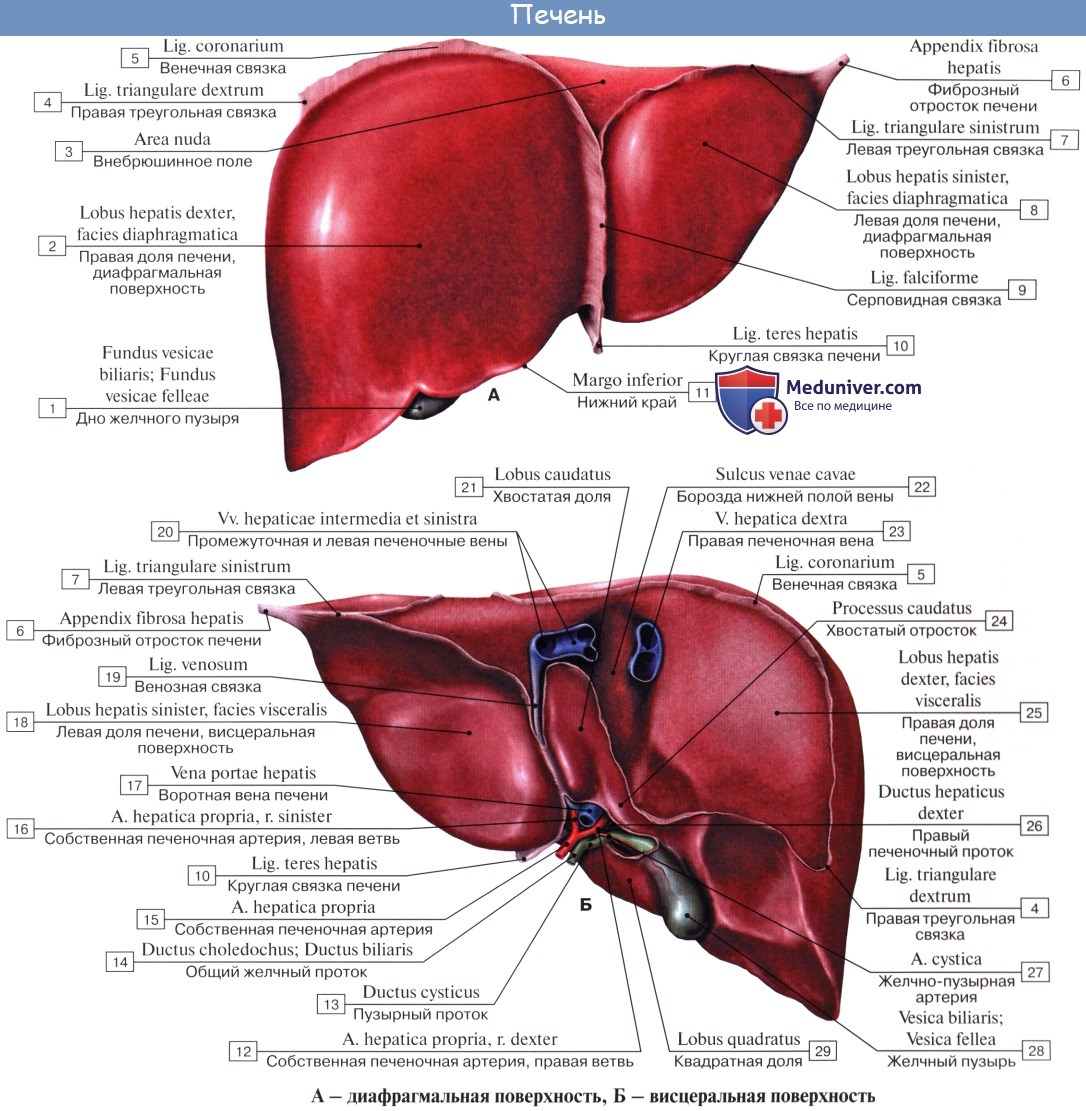

Верхняя, или, точнее, передневерхняя, поверхность, facies diaphragmatica, выпукла соответственно вогнутости диафрагмы, к которой она прилежит; нижняя поверхность, facies visceralis, обращена вниз и назад и несет на себе ряд вдавлений от брюшных внутренностей, к которым она прилежит. Верхняя и нижняя поверхности отделяются друг от друга острым нижним краем, margo inferior. Другой край печени, верхнезадний, напротив, настолько тупой, что его можно рассматривать как заднюю поверхность печени.

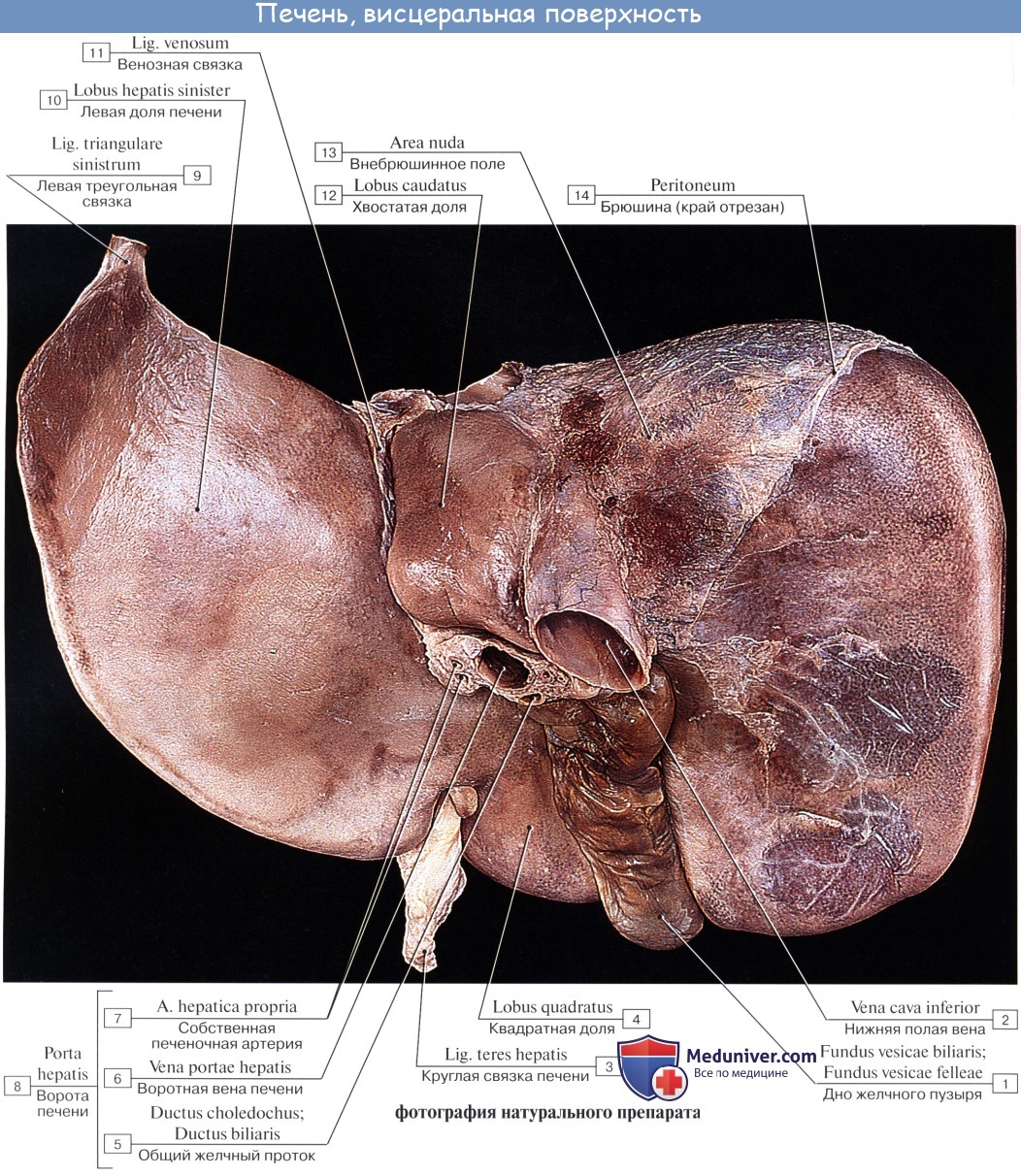

В печени различают две доли: правую, lobus hepatis dexter, и меньшую левую, lobus hepatis sinister, которые на диафрагмальной поверхности отделены друг от друга серповидной связкой печени, lig. falcifdrme hepatis. В свободном крае этой связки заложен плотный фиброзный тяж — круглая связка печени, lig. teres hepatis, которая тянется от пупка, umbilicus, и представляет собой заросшую пупочную вену, v. umbilicalis.

Круглая связка перегибается через нижний край печени, образуя вырезку, incisura ligamenti teretis, и ложится на висцеральной поверхности печени в левую продольную борозду, которая на этой поверхности является границей между правой и левой долями печени. Круглая связка занимает передний отдел этой борозды — fissura ligamenti teretis; задний отдел борозды содержит продолжение круглой связки в виде тонкого фиброзного тяжа — заросшего венозного протока, ductus venosus, функционировавшего в зародышевом периоде жизни; этот отдел борозды называется fissura ligamenti venosi (рис. 141).

Правая доля печени на висцеральной поверхности подразделяется на вторичные доли двумя бороздами, или углублениями.

Одна из них идет параллельно левой продольной борозде и в переднем отделе, где располагается желчный пузырь, vesica fellea, носит название fossa vesicae felleae; задний отдел борозды, более глубокий, содержит в себе нижнюю полую вену, v. cava inferior, и носит название sulcus venae cavae. Fossa vesicae felleae и sulcus venae cavae отделены друг от друга сравнительно узким перешейком из печеночной ткани, носящим название хвостатого отростка, processus caudatus.

Глубокая поперечная борозда, соединяющая задние концы fissurae ligamenti teretis и fossae vesicae felleae, носит название ворот печени, porta hepatis. Через них входят a. hepatica и v. portae с сопровождающими их нервами и выходят лимфатические сосуды и ductus hepaticus communis, выносящий из печени желчь. Часть правой доли печени, ограниченная сзади воротами печени, с боков — ямкой желчного пузыря справа и щелью круглой связки слева, носит название квадратной доли, lobus quadratus. Участок кзади от ворот печени между fissura ligamenti venosi слева и sulcus venae cavae справа составляет хвостатую долю, lobus caudatus.

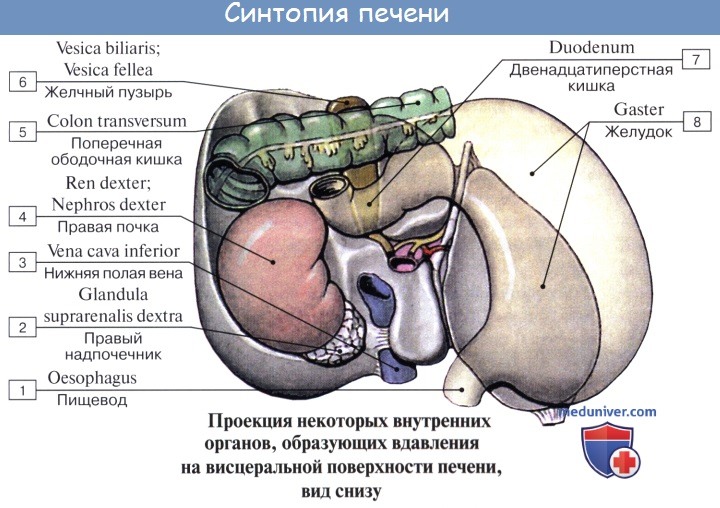

Соприкасающиеся с поверхностями печени органы образуют на ней вдавления, impressiones, носящие название соприкасающегося органа. Печень на большей части своего протяжения покрыта брюшиной, за исключением части ее задней поверхности, где печень непосредственно прилежит к диафрагме.

Учебное видео по анатомии печени

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 31.8.2020

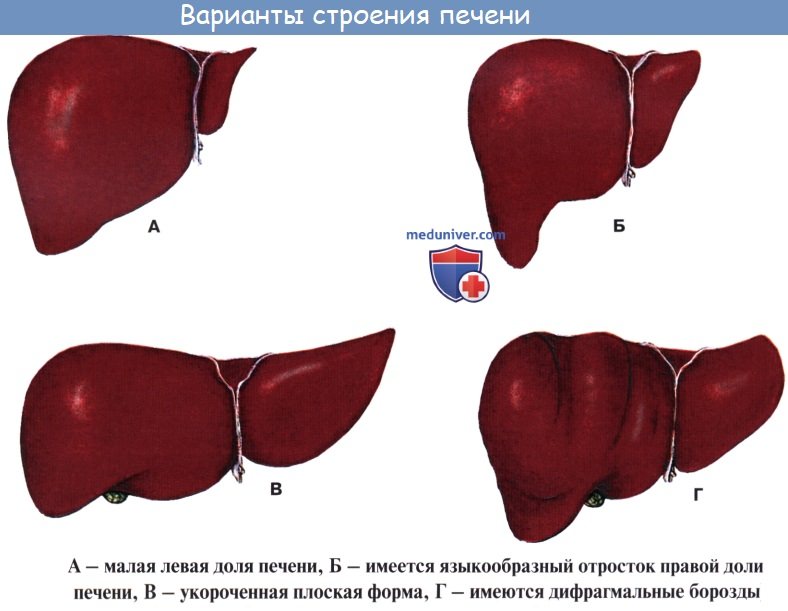

Поверхность печени, обращенная к диафрагме, facies diaphragmatica, имеет выпуклую форму, обеспечивающую плотное прилегание к мышечному куполу. Поверхность, обращенная к прочим органам брюшной полости, facies visceralis, в целом вогнутая, в местах контакта с органами па ней образуются особые вдавления. Эти вдавления могут иметь различную форму вследствие эластичной консистенции печени и изменений длины и степени наполненности соседних органов. Можно упомянуть желудочное, дуоденальное, ободочное и почечное вдавления, irnpresslones gastrica, dundenalv;, colica и renalis; в почечном вдавлении располагается краниальный полюс правой почки, только у собаки оно имеет более или менее постоянную форму.

На основании всего сказанного относительно положения печени и ее соседства с другими органами видно, что в подреберной части брюшной полости печень заполняет вогнутость диафрагмы. Свободной остается лишь левая дорсальная ниша диафрагмы, и в этом месте к диафрагме прилегает дно желудка. В правой дорсальной нише диафрагмы на уровне XII ребра в правую латеральную и хвостатую доли вдавливается краниальный полюс правой почки

Латеральные края печени с обеих сторон повторяют форму ребер; вентральный край выступает из подреберной области и достигает пупочного жирового тела. Поэтому вентральные части печени у не очень жирных животных можно пальпировать через брюшную стенку.

При нанолнении желудка нечень смещлется и справа придавливается к правой почке. И нчене-ния положения тела также сопровождаются изменениями уровня расположения и смещениями в вентральном направлении (Habermehl, 1956; Klesty, 1984). У молодых собак и кошек, у которых печень имеет еще относительно большие размеры, правая медиальная доля выступает далеко за пределы грудной клетки до уровня пупка.

Рис. 3. Топография печени молодой кошки, вид с правого бока (по Klesty, 1984)

Е diaphragma

d omentum majus, покрывающий петли тощей кишки; е пупочное жировое тело; f 2 , f 4 , f 5 печень: f 2 lobus hepatis dexter mcdialis. f 4 lohus hepatis dexter lateralis, f 5 proccssus caudatus; i jejunum; k', k 2 duodenum, k' pars descendens, k 2 flexura duodcni caudalis; l ileum; s ren dexter; t caecum; u ovarium

1-7, 9, 13 соответствующе поясничные или грудные позвонки

Рис. 4. Печень собаки, зафиксированная in situ, диафрагмальная поверхность (по Baum, из Schuinmer, 1987)

a lobus hepatis sinister lateralis, a’ lobus hepatis sinister medialis; b lobus hepatis dexter lateralis, b' lobus hepatis dexter medialis; с lobus quadratus; d, d’ lobus caudatus: d processus caudatus, d' proccssus papillaris; e vesica fellea 1 impressio oesophagea; 3 lacus venae cavae; 4 v. cava caudalis в impressio venae cavae; 5 ligamcntum triangulare sinistrum; 6 ligament um triangulare dextrum; 7 ligamentum falciforme hepatis; 8 ligamentum coronarium hepatis

Рис. 5. Схема рентгенографического изображения печени собаки при пневмоперитонгуме, в положении стоя на задних лапах (по Schebitz/Wilkens, 1986) а купол диафрагмы, а’ ножки диафрагмы; b печень, опавшая в брюшную полость (нарушение адгезии)

Связки печени. От дорсального края печени у собаки и у кошки почти полукругом отходят связки к диафрагме. Благодаря им отдельные доли печени могут сдвигаться относительно друг друга, а сама печень в целом — смещаться в поперечной плоскости. Мощная левая треугольная связка, ligamentum triangulate sinistrum натянута между левой латеральной долей печени и левой ножкой диафрагмы. Правая треугольная связка, ligamentum triangulate dextrum

более слабая, соединяет правую латеральную долю печени и правую ножку диафрагмы. Венечная связка печени, ligamentum coronarium hepatis, особенно короткая, дугообразно располагается между обеими треугольными связками. Под задней полой веной она соединяет левую и правую медиальные доли с сухожильным центром диафрагмы. Серповидная связка печени, ligamentum falciforme hepatis, которая содержит в себе круглую связку печени, ligamentum teres hepatis, как остаток об-литерирующей пупочной вены и поэтому имеет у молодых животных еще достаточно большую длину. По мере роста круглая связка сокращается и у взрослых животных частично редуцируется. Она выступает из щели круглой связки, fissura ligamentum teretis, и соединяет диафрагмальную поверхность печени с сухожильным центром диафрагмы.

На висцеральной поверхности печени начинается малый сальник, omentum minus. Вместе с печеноч-но-желудочной связкой, ligamentum hepatogastricum, и печеночно-дуоденальной связкой, ligamentum hepatoduodenale, он обеспечивает свободное соединение печени с желудком и двенадцатиперстной кишкой. В малом сальнике проходят воротная вена к воротам печени и желчный проток к двенадцатиперстной кишке.

Примечательно, что в фиксации печени за диафрагмой особую роль играют адгезивные силы. Диафрагмальная поверхность печени и обращенная к брюшной полости сторона диафрагмы постоянно смачиваются перитонеальной жидкостью и прочно слипаются. Печень повторяет дыхательные движения диафрагмы. Если в результате попадания воздуха нарушается адгезия между диафрагмой и печенью, то при соответствующем положении тела доли печени своими латеральными и вентральными краями падают на органы брюшной полости.

Кровеносные сосуды печени. Через ворота печени проходят печеночная артерия и воротная вена; первая снабжает печень кислородом, вторая идет от органов пищеварения для очистки крови и обмена веществ. Оба сосуда разветвляются в печени, проходя параллельно.

Читайте также: