Отты жер аралы реферат

Обновлено: 28.06.2024

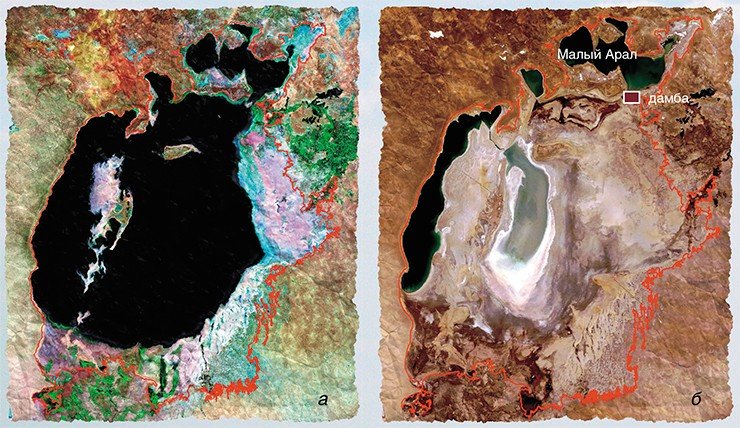

Всего полстолетия назад Арал считался четвертым по площади внутриконтинентальным водоемом планеты. Его теплые солоноватые воды были полны жизни. Но уже в 1960-х из-за неумеренного изъятия воды для нужд орошаемого земледелия из рек Сырдарья и Амударья, питающих Арал, началось его быстрое обмеление. К началу нынешнего века площадь озера, разделившегося на части, уменьшилась в четыре раза, а его объем – в десять раз. Обмеление на этом не закончилось: Арал продолжает медленно умирать на наших глазах. Однако изучение истории Аральского моря ясно показывает, что оно и?в прошлом далеко не всегда было полноводным

Арал недаром назвали морем: не так давно это был один из крупнейших в мире замкнутых солоноватоводных водоемов. Расположенный в центре среднеазиатских пустынь, Арал был настоящим благословением для огромного засушливого региона. Богатый рыбный промысел, развитое животноводство, а местами и орошаемое земледелие кормили население казахских и каракалпакских поселков и города Аральска.

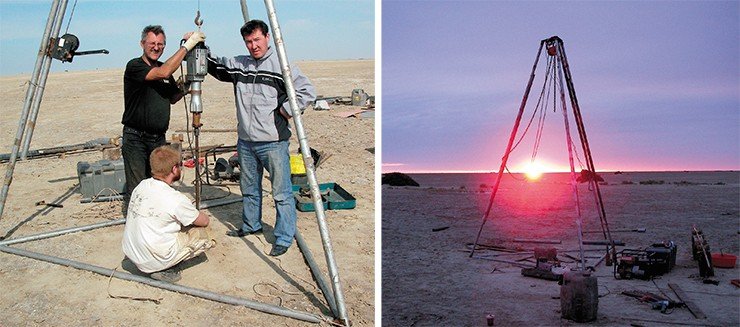

Осенью 2008 г. проведено пробное бурение на сухом дне Арала в рамках нового международного проекта, цель которого – выявить последовательность и оценить масштабы трансгрессий и регрессий Арала

Сегодня Арал и окружающие его территории всемирно известны как место серьезной экологической ката-строфы, вызванной вмешательством человека. Резкое возрастание солености воды (с 10 до 160 г/л к 2004 г.) вызвало настоящий коллапс экосистемы. Обнажившееся дно стало источником пыльных бурь, переносящих, наряду с пылью и песком, соль и попавшие некогда в озеро вредные вещества, такие как пестициды. Экологическая катастрофа прямо или косвенно отразилась практически на всех государствах Центральной Азии; она затронула значительные территории Казахстана и Узбекистана, а отголоски пыльных бурь докатываются и до юга Западной Сибири.

Мониторинг аральского кризиса, начатый еще советскими исследователями, в последние два десятилетия был продолжен международными коллективами ученых.

Научные исследования Арала были начаты в конце XVIII в. русскими офицерами, предпринимавшими экспедиции в рамках государственной политики колонизации Средней Азии. Экспедицией капитана А. И. Бутакова была составлена первая инструментальная карта Аральского моря. Именно эта карта определила наше представление об Арале как огромном и полноводном.

Почти таким же Арал предстает и на очень точной лоцманской карте, изданной Управлением гидрографической службы ВМФ в 1962 г. Отраженный в лоции средний многолетний уровень Аральского моря – на 53 м выше уровня мирового океана – стал стандартом для XX в. Но всегда ли Арал был таким полноводным?

То, что Арал очень изменчив, люди обнаружили уже давно. Еще в средневековых арабских летописях встречаются упоминания об обмелении озера и изменении стока питающих его рек – Амударьи и Сырдарьи. Однако серьезное изучение прошлого Аральского моря началось только в начале ХХ в. работами известного российского востоковеда В. В. Бартольда и академика-энциклопедиста Л. С. Берга. Детальные исследования позднеплейстоценовой и голоценовой истории Арала велись с 1937 г. до распада Советского Союза специалистами Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

Стандартный для XX в. уровень Арала – на 53 м выше уровня Балтийского моря. Однако несколько столетий назад по дну Арала ходили верблюды

Что же мы можем рассказать сегодня об этой, пусть и небольшой, но наиболее ясной части истории Аральского моря?

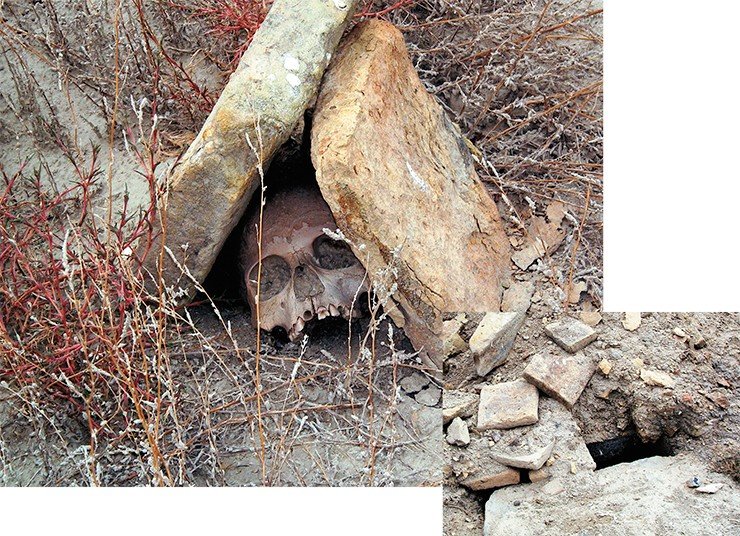

Мавзолеи на морском дне

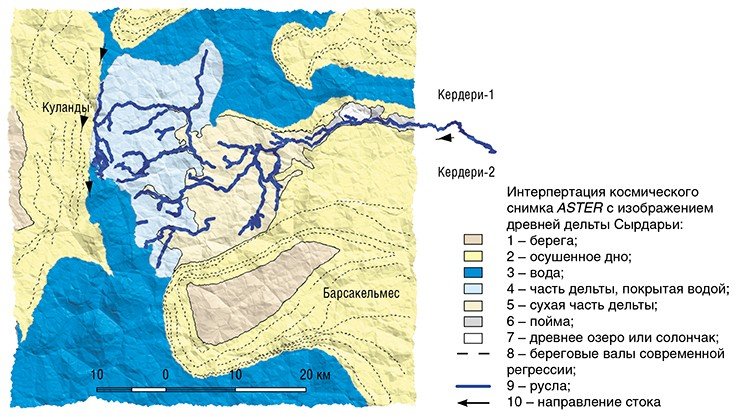

На сухом ныне дне Аральского моря, недалеко от бывшего о. Барсакельмес на северном побережье, экспедиции Кызылординского государственного университета (Казахстан) обнаружили развалины средневековых поселений. Группы памятников, названные Кердери-1 и Кердери-2, относятся к XIV в. Они отстоят от береговой линии 1960 г. на 60 км, и в максимум последней трансгрессии находились на глубине около 20 м.

Как же жил человек среди этой плоской соленой равнины? Если судить по обилию костей домашних животных, керамических черепков, обломков бронзовых изделий и каменных жерновов, разбросанных на площади в несколько гектаров, а также по некрополям, расположенным по соседству, это были постоянные поселения. Скорее всего, поселения возникали вдоль караванных путей, проложенных по высохшему дну моря. Но откуда их жители брали воду? Ведь вода Арала, так же как и грунтовая вода, безусловно, была слишком соленой.

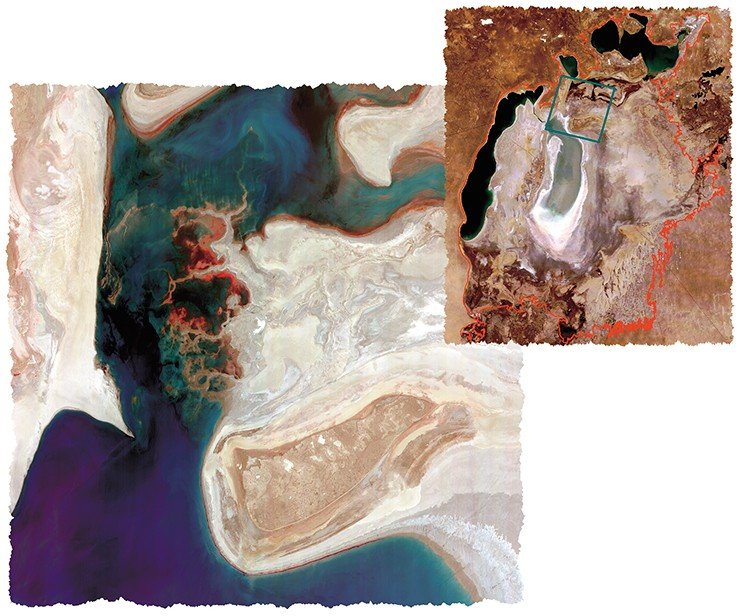

На основании сведений древних летописей считалось, что средневековая Сырдарья не достигала моря, теряясь в песках. Однако, анализируя недавние космические снимки сухого дна Арала, мы обнаружили древнее русло Сырдарьи. Оказалось, что река подходила к берегу Арала километров на тридцать южнее, чем сейчас, и на протяжении ста километров текла по его дну. Таким образом, благодаря наличию пресной воды люди смогли заселить эти безжизненные пространства.

В чем была причина средневековой регрессии? На понижение уровня могли повлять как природные, так и антропогенные факторы. Во-первых, именно на XIV в. пришлась смена климатических эпох: средневековый климатический оптимум закончился и наступил малый ледниковый период. Возможно, именно тогда началось сокращение речного стока из-за консервации атмосферных осадков в ледниках Памира и Тянь-Шаня.

Вместе с тем на обмеление Арала в это время повлиял и человек. Известно, что из-за нашествия Чингисхана в 1221—1222 гг. ирригационные системы Южного Приаралья пришли в запустение; в частности, разрушилась земляная дамба у древнего города Ургенч, направлявшая воды Амударьи в сторону Арала. Значительная часть воды стала уходить в Сарыкамышскую впадину. Дамба, по-видимому, больше не восстанавливалась, а Ургенч был окончательно стерт с лица земли Тамерланом в 1388 г.

Таким образом, можно утверждать, что фаза понижения уровня Арала и его последующего наполнения длилась около 300 лет (конец XIII–конец XVI вв.). При этом этап самого низкого уровня Арала, относимый по археологическим данным к XIV в., длился достаточно долго — более ста лет.

Средневековое русло Сырдарьи – одной из двух рек, питающих Арал, – удалось обнаружить при анализе недавних космических снимков сухого дна Арала. На них отчетливо видна дельта, упирающаяся в противоположный западный склон морского дна.

Еще несколько лет назад дельта была наполовину затоплена, но к 2008 г. она полностью вышла из-под воды. Реконструируемый по древней дельте уровень Арала составлял около 30 м над уровнем мирового океана, что сопоставимо с масштабами современной регрессии, которая лишь к 2008 г. превысила средневековую

Поселение примечательно тем, что вся местность и развалины домов густо покрыты раковинами Cerastoderma – типичного аральского моллюска. Значит, это поселение в прошлом заливалось морем. Действительно, на карте Бутакова показан залив Айбугир, или Лаудан, который заходил и в котловину Караумбет. Верхняя часть донных отложений в котловине, соответствующих Айбугирскому заливу, имеет радиоуглеродный возраст около 300 лет. На основе современных уточненных данных можно предположить, что последний максимум обводненности Арала пришелся примерно на 1740 г.

Арал, поверенный цифрами

Таким образом, благодаря результатам исследований прошлых лет мы имеем надежную запись колебаний уровня Арала для последних 2 тыс. лет и менее обоснованную – до 6 тыс. лет. Однако наши знания о более далеком прошлом Арала очень приблизительны. К тому же даже имеющиеся данные далеко не всегда позволяют количественно, а не только качественно, оценить динамику изменений обводненности.

Идея нового проекта проста – выявить последовательность трансгрессий и регрессий Арала и оценить их масштабы путем построения геологических разрезов от берега к его центру по данным бурения.

Дело в том, что трансгрессивные и регрессивные отложения хорошо распознаются. Регрессиям, как правило, отвечают слои, обогащенные раковинами моллюсков, причем глубокие регрессии отмечены соленосными толщами – эвапоритами и дельтовыми песками. Изучив распределение слоев по разрезам скважин, можно с уверенностью судить о том, насколько большим или маленьким был Арал в ту или иную эпоху, а восстановив древние береговые линии, оценить запасы воды. Отсюда уже рукой подать до реконструкции палеоклимата.

Как известно, состояние Арала зависит от питающих его рек –Амударьи и Сырдарьи. Эти реки неоднократно меняли направление стока, неся свои воды то в Аральское, то в Каспийское моря (Амударья), а то и просто в пустыню. Эти изменения были связаны как с естественными блужданиями русел по речным дельтам, так и с деятельностью человека.

В новом проекте предполагается создать хронологию изменений древних русел Амударьи и Сырдарьи, чтобы выяснить связь между колебаниями уровня Арала и распределением речного стока, а также попытаться отделить природный фактор этого процесса от антропогенного. Ведь чтобы планировать будущее, да к тому же будущее моря, нужно хорошо усвоить уроки прошлого.

Берг Л. Аральское море. СПб., 1908, 580 с.

Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М. А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. Ташкент: Фан, 1987. 247 с.

Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. Л.: Наука, 1991.

Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. 2000. V. 19. P. 259—1278.

Boomer I., Wunnemann B., Mackay A. W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. 2008. V. 194. №1—2. P. 79—90.

Oberhansli H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // 2007. V. 21. P. 167—183.

* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

На территории СССР во второй половине ХХ в. Шло грандиозное гидротехническое строительство. В этот период было построено 94% всех крупнейших плотин и водохранилищ. Для выращивания хлопчатника в Средней Азии на реках Амударья и Сырдарья создали систему плотин и водохранилищ, что позволило оросить миллионы гектаров земли по системам каналов. Крупнейшим стал Каракумcкий канал, по которому в Туркмению ежегодно направляется до 8 км3 воды.

Вследствие огромного изъятия воды даже во время паводков Амударья и Сырдарья уже не смогли пополнять Аральское море – замкнутое солоноватое озеро в Средней Азии. Нарушился его водный баланс, в результате испарения море начало быстро сокращаться в размерах и сейчас превратилось в два отдельных водоема. Все портовые города, стоявшие на берегу моря, теперь оказались посереди соленой пустыни, где в песках ржавеют грузовые и рыболовецкие суда. На фотографиях из космоса видно, что с осушенного дна моря ветер поднимает соленую пыль и переносит ее на большие расстояния.

Полностью разрушилась экосистема Аральского моря, которая была представлена преимущественно пресноводными организмами. Так как соленость воды резко возросла, эти организмы погибли.

В то же время избыточные оросительные воды, которые сбрасываются с сельскохозяйственных полей, стали заполнять солончаки в Средней Азии. В результате образовалась система Арнасийских озер, и Сарыкамышская впадина, лежащая на границе пустыни Каракум и плато Устюрт, оказалась заполнена водой. Теперь это озеро площадью 3200 км3.

Фильтрация воды из каналов и избыточные поливы привели к повышению уровня грунтовых вод на больших площадях сельскохозяйственных угодий .В итоге только в Узбекистане 800 тысяч га земель оказались засоленными или заболоченными.

История развития ирригации в бассейне Аральского моря насчитывает несколько тысячелетий. Только в бассейне Амударьи площадь древнего орошения составила около 100 тыс. га. К началу ХХ в. В бассейне моря орошалось, по различным оценкам, примерно 2,3 – 2,5 млн.га земель. После Великой Октябрьской социалистической революции использование вод Амударьи и Сырдарьи для орошения постоянно увеличивается. Оно дает экономический эффект в100 раз больший, чем, например, давала рыбная продукция Арала, составлявшая 400 – 500 тысяч центнеров в год.

Уменьшение притока воды в Арал, обусловленное развитием хозяйственной деятельности, в последнее десятилетие усугубилось длительным маловодьем, когда приток воды из горных областей, где формируется сток Амударьи и Сырдарьи, был существенно меньше обычного. Сказались также непроизводительные сбросы воды в многоводные годы бессточные понижения Аркасей и Сарыкамыш.

Выполненные в Государственном гидрологическом институте расчеты показали, что под воздействием хозяйственной деятельности средний годовой приток речных вод в Арал

по сравнению с его значением в условно естественный период (1932 – 1960) сократился в 1961 – 1970 гг. на 24%, а в 1971 – 1980 гг. – на 54%. Уменьшение же притока в море под влиянием естественных ( климатических ) фактов составило соответственно лишь 0,246%.

Таким образом, интенсификация орошаемого земледелия в бассейне Аральского моря

сопровождалась все во что зарастающим безвозвратным изьятием пресных вод, уменьшением стока Амударьи и Сырдарьи и усыханием моря. Снижение уровня и уменьшение объема морских вод, в свою очередь, сопровождается увеличением их минерализации и ухудшением гидробиологических свойств, деградацией природной среды Приаралья,

отрицательными социально – экономическими последствиями, особенно в дельтах рек.

По данным Института географии и Института водных проблем Академии наук СССР в

результате дальнейшего увеличения в бассейне моря уровень его уже в конце текущего столетия упадет до критической отметки 40 м., при которой произойдет расчленения моря на две части. Согласно данным государственного океанографического института к 2000 г. возможно увеличение минерализации морских вод до критического значения, при котором в море станет невозможным существование многих солевых рыб и других организмов.

Говоря о дальнейшей судьбе Арала, необходимо сказать, что восстановление его в прежних размерах, конечно, невозможно и экономически нецелесообразно. Для этого

Надо было бы резко сохранить забор вод из Амударьи и Сырдарьи для орошения и других хозяйственных нужд. Речь может идти – даже при переброске части стока из бассейна Оби – лишь о сохранении моря в значительно уменьшенных размерах. Для того, по мнению Института географии Академии наук СССР, целесообразно расчленение моря на несколько связанных меду собой проточных водоемов, в которые будет направляться возможно большее количество уже использованных в народном хозяйстве так называемых возвратных вод. Ослабление опустынивание Приаралья может быть достигнуто проведением комплекса мелиоративных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и более рациональное использование естественных ресурсов в новых природных условиях. Существенную помощь Аралу может оказать планируемая переброска части стока сибирских рек. Но эта проблема требует особого рассмотрения.

Возможные варианты ее решения сейчас внимательно изучаются.

Разработка научно обоснованных мер по управлению гидрологическим гидрохимическим и гидробиологическим режимом Аральского моря и борьбе с опустыниванием прилегающей к нему территории является одной из важнейших задач, над

Решением которых работают коллективы ученых и специалистов многих научных и проектных институтов.

Аральская экологическая катастрофа продолжается и сейчас, вызывая многочисленные экономические и социальные последствия. Пока страны Средней Азии не в состоянии решать эту проблему.

Обсохшее дно Аральского моря – это новая континентальная суша, где наблюдается становление и формирование первичных природных комплексов аридного типа. В этом процессе огромная роль принадлежит природным факторам, ибо именно они обусловливают зарождение и становление элементарных морфологических частей ландшафта пустынного характера. В связи с этим, глубокое изучение этого сложного природного преобразования позволяет определить свойства и характер формирующихся комплексов и процессов различного ранга и способствует разработке комплекса мероприятий по предотвращению развития негативных природных процессов и явлений.

Впадина Аральского моря возникла около 2,2–2,0 млн. лет назад в результате совместной деятельности экзогенных и эндогенных рельефообразуюших процессов. При этом ведущая роль в формировании рельефа впадины принадлежит экзогенным процессам, интенсивное развитие которых было предопределено тектоникой. Впадина Аральского моря приурочена к трем крупным структурам: Устюртской сениклизе, Арало-Кызылкумской системе линейных дислокаций и Восточно-Аральской впадине. Впадина была выработана в покровных сарматских и верхнеплиоценовых отложениях, слагающих ее борта и подстилающих глинах палеогена, образующих ее коренное ложе, в последующем перекрытое отложениями заирской свиты и более молодыми образованиями мощностью до 100–120 м. Впадина Арала – была выработана за относительно короткий промежуток времени между средним и поздним акчагылом. Отдельные ее участки были пееуглублены на 200–250 м. Скорость древних рельефообразующих процессов – дефляция и эррозии по-видимому были близки к современным, т.к. климат Средней Азии в акчаглыке оставался аридным. Сегодня, зная скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна моря, составляющая 3–5 см/год,

можно приблизительно рассчитать время формирования самой впадины Арала. Первозданная впадина Арала по своим размерам

была значительна больше современной. На юге ее границу условно можно провести по широте Кунграт-Чимбай-Тахтакупыр. Здесь отмечается восстание кровли палеогена и распад единого контура на систему уходящих к югу и востоку эрозионных врезов. При такой реконструкции площадь впадин можно приблизительно оценить в 100000 км2 (современная площадь Арала на 1961 г. – 66085 км2). Если принять величину дефляционного переуглубления равную в среднем 150 м, то за период формирования из впадины было вынесено 0,15 км × 100000 км2 = 15000 км3. Объем воды в Аральском море до 1957 г. составлял 1075 км3. При расчете времени необходимого для выработки впадины глубиной 150 м можно опираться на скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна Арала, определенная на полигонах и равная в среднем 4 см/год. Тогда время формирования котловины выдувания составит: 150 м / 0,04 м = 3750 лет, или приблизительно четыре тысячелетия, что в общем-то хорошо согласуется с литературными данными (Кесь, Маев, Рубанов). В дальнейшем она испытала несколько периодов обводнения и была на половину погребена наносами, мощностью до 90–120 м. На рубеже среднего и позднего акчагыла при ведущей роли экзогенных геологических процессов сформирован глубоко расчлененный рельеф, контролирующий развитие последних седиментационных бассейнов и во многом предопределивший современный геоморфологический облик Кызылкумов, Каракумов и Арало-Сарыкомышской низменности.

В позднем акчагыле впадина Арала впервые испытывает обводнение, занимая узкий, наиболее глубокий, Причинковый желоб, а восточнее вала Архангельского и наиболее пониженных участках палеодолин образовалось заливов и лагун.

В раннем апшероне значительная часть впадины Арала была осушена, позднеакчагыльские отложения по ее переферии подверглись частичному размыву.

В позднем плейстоцене с поворотом Амударьи на север в сторону Арало-Сарыкамышской низменности наступил второй этап истории Приаралья. Чуть позже голоцене начала формироваться Акчадарьинская аллювиально-озерная равнина. Помимо Амударьи сюда стекали воды Сырдарьи, Зеравшана, Чу с Сарысу, Иргиза, а возможно и Тургая. Реки обводняли все впадины и низины и постепенно заполняли их своими наносами, выравнивая рельеф. Мощность молодых отложений достигает 80–140 м во впадинах и до 40–60 м между ними. Освободившаяся от основной массы наносов, Аральская впадина начинает принимать все принесенные рекой рыхлые породы. Так были сформированы аллювиально-дельтовые равнины: Акчадарьинская, Присарыкамышская, Южная часть Приаральской дельты Амударьи и Кызыл-Ордынская или Жанадарьинско-Сырдарьинская. Их отложения ограничили Аральскую впадину с юга и востока.

История Аральского моря, по справедливому замечанию А.В. Шнитникова (1983) есть история его трансгрессии и регрессии. В работах А.С. Кесь (1991 г.), М.Э. Мурзаева (1991 г.), И.В. Рубанова (1978, 1980, 1982, 1984, 1987 гг.), Е.Г. Маева, С.А. Маевой, С.Д. Николаева (1983), С.М. Маевой, Е.Г. Маева (1991) восстановлены основные этапы голоценовой истории Арала, охватывающее последние 5 тысяч лет.

Регрессивные же стадии, когда уровень опускался ниже +53 м устанавливаются последам древних затопленных береговых линий в рельефе дна Арала, по присутствию мелководных осадков в строении толщи его донных отложений.

Из 9 трансгрессивно-регрессивных циклов С.А. Маева, Е.Г. Маевой (1991 г.) можно согласиться лишь начиная с древне-аральской трансгрессии произошедшей около 2600–3000 лет назад и прослеженная нами в пределах обсохшего дна севернее линии древних берегов и баров Уялы, Кендерли и Толмачева и Шурфом № 14 вскрыты каздиомные слои мощностью 1,24 м залегающие непосредственно на эоплестоцене. Подошва этих отложений находится на абс. отм. +38,1 м. Аналогичное карта наблюдается и северо-восточнее банки Обручева, где в шурфах П-8 и П-9 подошва морских отложений с кардиум эдули, перекрывающих здесь погребенные аллювиально-дельтовые отложения Амударьи, залегает на отметках +37 +38 м, а подошва амуарьинского аллювия на отметках близких к +32 +33 м. Полученные данные на длительное существование Арала на низких отметках, непревышающих +31 +38 м до рубежа пересох а вскоре воды Амударьи преставили доходить до Сарыкамыша. Около 3–2,5 тыс. лет назад происходит древнеаральская тресгрессия оставившая свои следы в виде террасы на отметках +58 +60 м. На островах Акпетканского архипелага они представлены осветленными премытыми эоплейстоценовыми песками мощностью до 1,0 м редкой ракушей кардиомов. Трансгрессирующее море практически полностьб обродировало поверхность останцов, создав низкий плоский рельеф (+58, 60 м) будущих островов Акпеткиннского архипелага.

Древнеаральская трансгрессия сменилась глубокой регрессией, уровень моря упал до отметок близких к +30, 32 м. По данным С.А. Маева, Е.Г. Маевой она произошла 1500 ± 140 лет и названа Оксийской. Море отступило на запад и сохранилось лишь пр. (1983) ед. (1983) чинковом желобе, а центральная часть превратилась в густо заросшее тростниками и камышом мелководье. С оксийской регрессией авторы связывают прослои торфообразной органики и накопление гипса и мирабелитов и донных отложениях (С.А. Маев, Е.Г. Маев, И.В. Рубанов). Кристаллизация мирабилита могла наступить при снижении уровня моря на 20 м (+33 м абс. отм.)и увеличении общей солености до 70 г-л. Мирабилит и гипс залегает на глубине 0,4–1,5 м, максимальная вскрытая мощность 0,5–0,6 м, общая площадь распространения залежей около 2000 км2.

Вслед за оксийской регрессией около 1200 лет назад началась новоаральская трансгрессия (Маев, Маева, 1991).В период этой последней трансгрессии уровень Арала с незначительными колебаниями находился на отметках +50, +54 м. Но в отдельные периоды, связанные с прорывами Амударьи и Сарыкамыш Арал понижал свой уровень до +34, +38 и +45 м.

Полученные данные позволяют уточнить характер развития новоаральской трансгрессии, где намечаются две стадии: – ранняя и поздняя.

Первая характеризуется подъемом уровня Арала и относительно длительным его стоянием сначала на отметках +38, +42, а затем +48, +50 м. Установлено далекое внедрение на север на расстояние 60–70 км русел Коксу и Кокдарьи. Кровля аллювиально-дельтовых отложений погребена под маломощными морскими отложениями (0,5–1,0 м) и залегает на отметках +38, +42 м. Палеорусло Тагызаркан после разворота на север четко морфологически выражено до абс. отметки +42 м. Далее оно переходит в слабо выраженное долинообразное понижение, огибающее урочище Толмачева с юга-запада и еще на расстоянии 5–6 км в виде мокрых солончаков прослеживается на север до абс. отм. +39 м.

Бары Уялы, Кендерли и Толмачева, вытянутые цепью с северо-востока на юго-запад фиксируют древнюю береговую линию Арала при стоянии моря на отметках +48, +50 м.

Поздняя или последняя стадия развития новоаральской трансгресии начинается с XVII в., когда Амударья полностью стала впадать в Арал. Как отмечает А.С. Кесь (1991 г.) уровень Арала в последние века до 1961 года в среднем колебался между отметками +50 и +53 м в связи с чередованием многоводных и засушливых лет.

Таким образом в 1961 г. Завершилось естественное развитие Аральского моря и последующее отступление моря можно назвать периодом катастрофической техногенной регрессии. Когда за 33 года уровень упал с отметки +53 до 36,89 м. Причина Аральского кризиса заключается в игнорировании законов природы и экономики, проявившегося в беспредельной эксплуатации водных и других ресурсов.

Заглядывая в недалекое геологическое прошлое можно предсказать путь развития впадины Арала, когда вновь превращается в очаг мощного выдувания. Рыхлый терригенный материал с высоким содержанием солей подхваченный пыльными бурями, обрушивается на оазисы Приаралья и Хорезма.

Аральское море — это бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До середины 20 века было четвёртым по площади в мире.

Аральское море и питающие её реки, Амударья и Сырдарья, сыграли важную роль в жизни кочевников. Две полноводные реки превращали засушливую пустыню в обитаемую территорию. После присоединения Средней Азии к Российской Империи начался рост городов и развитие промышленной ловли рыбы.

Безвредное взаимодействие человека с Аральским морем продолжалось до середины 20 века. Благодаря недальновидной политике руководства Советского Союза, которое решило выращивать влаголюбивый хлопчатник в засушливой части Азии, в 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии.

После окончания Второй мировой войны процесс строительства каналов ускорился. Правительство Египта заключило сделку по импорту хлопка для промышленности Советского Союза, но в 1978 году было подписано Кэмп-Дэвидское соглашение. Египет поменял своих союзников, тем самым вышел на мировой рынок по продаже хлопка.

В ответ на это руководство СССР решило увеличить масштаб выращивания хлопка, для этого требовалось увеличить количество новых оросительных каналов в Узбекистане. Например, один из каналов протяженностью 1445 километров отобрал у Амударьи 45% её стока. В последствии с 1960 по 1990 годы площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн до 7 миллионов гектаров. Но объём Аральского моря снизился с 1083 км³ до 323 км³.

Проблему игнорировали вплоть до 1985 года, когда Михаил Горбачев сделал эту экологическую катастрофу достоянием гласности, но было уже поздно. В 1989 году Арал разделился на два изолированных водоёма: Северное и Южное Аральское море. А к 2007 году появилось чёткое разделение границ.

Полное игнорирование проблемы и замалчивания трагедии привело к образованию огромной соляной пустыни, усыпанной пестицидами и другими сельскохозяйственными ядохимикатами. Пыльные бури разносят отравляющие вещества на расстояние до 500 километров. Население региона страдает от респираторных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, а также расстройств пищеварения. Увеличилась младенческая смертность. В пределах 100 километров от первоначальной береговой линии изменился климат. Он стал в разы жарче летом и холоднее зимой. Из-за солевых бурь снизился уровень влажности воздуха.

Из-за минерализации воды более чем в 10 раз Аральское море потеряло уникальную флору и фауну, а с гибелью животных пропал рыболовный промысел, который кормил население региона и обеспечивал рабочие места. По некоторым данным, если в 1960 году вылов рыбы мог достигать 40 тысяч тонн, то к середине 1980-х года он полностью прекратился.

С узбекской стороны процесс усыхания моря был настолько быстрый, что на месте бывшего озера образовалась новая соляная пустыня – Аралкум.

После образования острова в юго-западной части Аральского моря у советских военных появилась идея — построить биохимическую лабораторию, которая будет испытывать бактериологическое оружие. В лаборатории проводили эксперименты над опасными возбудителями. Например, сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин. Все испытания проводили на лабораторных животных. Лабораторию закрыли в 1992 году. Все исследуемые микроорганизмы захоронили в почве. Жители региона опасаются, что они могли выжить и начать распространяться с помощью грызунов. Такой исход может вызвать эпидемию во всей Средней Азии.

Может показаться, что после распада СССР есть возможность восстановления рек, снизив нагрузку на Арал. Одной из главных сложностей является то, что хлопок укоренился в экономике Узбекистана. Страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка.

После распада Советского Союза Амударья и Сырдарья стали международными реками, которые протекают через четыре страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Каждая из стран получает право на использование этих вод в своих интересах. Это создаёт дополнительную напряжённость между странами. Например, Кыргызстан, страна верхнего течения, планирует построить около пятнадцати гидроэлектростанций, что создаст большие экологические и финансовые проблемы для стран низкого течения: Казахстана и Узбекистана.

Невозможность восстановления Аральского моря в его прежних размерах признали все страны Центральной Азии. Одним из очевидных решений могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. В действительности все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, планируют увеличить объёмы полива сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население.

Предлагаются только локальные попытки решения проблемы. Например, восстановление западного водоёма Большого Арала, для этого необходимо создать несколько гидротехнических сооружений и сократить потерю воды в оросительных каналах. Данный план улучшит местный климат и создаст благоприятные условия для обитания птиц и водоплавающих млекопитающих. Также предлагается модифицировать старые каналы для орошения. Сейчас они представляют собой обычные траншеи, через стенки которых огромная часть воды впитывается в песок.

По приблизительному подсчёту, для восстановления Аральского Моря необходимо увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем в четыре раза. Это нанесёт серьёзный урон экономике Узбекистана и Таджикистана.

Все решения будут малоэффективны пока все страны не будут готовы на большие финансовые вложения и рациональному использованию ресурсов.

Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.

Читайте также: