Научный комплекс россии реферат

Обновлено: 28.06.2024

Роль научного комплекса в системе хозяйствования,

Общие сведения о РАН. Структура Российской Академии Наук. Отделения и Научные центры РАН.

Общие сведения.

· Число специализированных отделений – 18.

· Число региональных отделений – 3.

· Количество Научных центров – 12.

· Количество Научных центров региональных отделений – 16.

· Число научных учреждений – 444. В том числе институтов – 324.

· Хозрасчётных организаций (без региональных отделений) – 103.

· Малых предприятий, кооперативов (без региональных отделений) – 250.

Кадры.

· Общая численность работающих в научных учреждениях – 134509.

· Численность научных сотрудников – 60576.

· Докторов наук – 7964.

· Кандидатов наук – 29252.

· Без учёной степени – 22343.

Численность членов РАН:

Работает в системе министерств и ведомств РФ – 212.

Работают в странах содружества – 41.

· В докторантуре – 202.

· В аспирантуре – 4220.

Принято молодых специалистов за один год – 1012.

В инфраструктуру Российской Академии Наук входят двадцать одно отделение РАН и одиннадцать Научных Центров, которые располагаются по всей территории Российской Федерации.

Отделения Российской Академии Наук:

· Отделение общей физики и астрономии

· Отделение ядерной физики

· Отделение физико-технических проблем энергетики

· Отделение проблем машиностроения, механики и процессов управления

· Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации

· Отделение общей и технической химии

· Отделение физико-химической биологии.

· Отделение общей биологии

· Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук

· Отделение океанологии, физики атмосферы и географии

· Отделение философии, социологии и права

· Отделение проблем мировой экономики и международных отношений

· Отделение литературы и языка

Научные Центры РАН:

· Дагестанский научный центр

· Кабардино-балкарский научный центр

· Казанский научный центр

· Карельский научный центр

· Кольский научный центр

· Ногинский научный центр

· Пущинский научный центр

· Самарский научный центр

· Санкт-Петербургский научный центр РАН

· Саратовский научный центр

· Уфимский научный центр

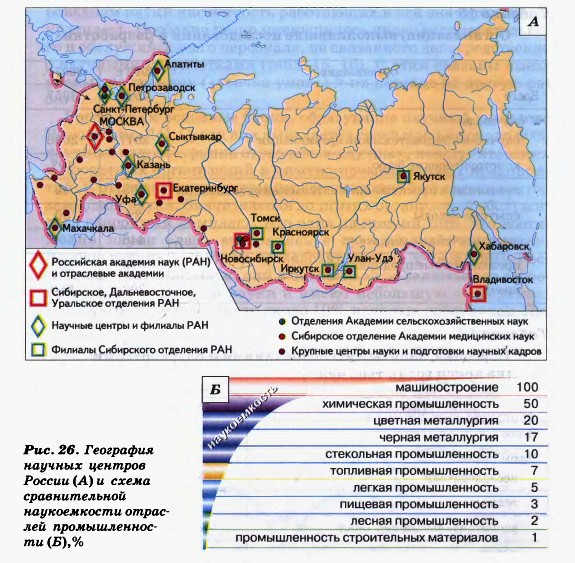

На карте прекрасно видно, что все крупнейшие отечественные научные центры размещены в европейской части Российской федерации. Нельзя говорить даже о том, что большинство из них размещаются в крупных городах, так как на самом деле большинство из них размещаются в Москве. Причины такой скученности объектов науки в европейской части России легко объяснимы.

Заключение.

Как уже было сказано выше, российская наука переживает не самые лучшие времена в своей истории. Ситуация на данный момент такова, что деятели науки вынуждены решать проблемы выживания, а не решать научные задачи. Существует множество проблем связанных с недофинасированием, утечкой кадров за рубеж. Есть проблемы с привлечением инвестиций в научную отрасль. Однако есть определенные надежды на то, что в скором времени отрасль науки станет передовой в экономике нашей страны.

Список литературы:

1. Курс Экономической Географии. Издательство РЭА.

· Сервер Академии Наук России.

· Сервер Питтсбургского Университета.

· Библиотека Конгресса США.

КУРСОВАЯ РАБОТА

Студент 4-го курса

Группа №744 /вечернее отд./

План курсовой работы:

1. Введение. Стр.3

2. Особенности Российского научного комплекса. Стр.4

3. Роль научного комплекса в системе хозяйствования, задачи и цели научно-технического прогресса. Стр.6

4. Основные элементы инфраструктуры РНК. Стр.12

5. Общие сведения о РАН. Структура Российской Академии Наук. Отделения и Научные центры РАН. Стр.13

6. Основные места концентрации элементов

инфраструктуры РНК. Стр.18

7. Заключение. Стр.21

8. Список литературы. Стр.22

Введение:

Особенности Российского научного комплекса.

Ещё одной особенностью отечественной науки является её территориальная концентрация в европейской части России. Так наиболее крупные объекты научной отрасли находятся в таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

В ходе данного урока мы поговорим о развитии и географии российской науки. А также разберёмся, что собой представляют технополисы. Урок способствует формированию у учащихся умения работать с картой.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Научный комплекс. География российской науки. Технополисы"

Научный комплекс – это совокупность отраслей экономики, создающих новые технологии и знания. Он осуществляет все виды работ по получению, хранению и распространению научных знаний.

Наука занимает особое место в человеческой деятельности в отличие от сферы материального производства и других сфер интеллектуальной деятельности (искусство, литература), с которыми она тесным образом взаимосвязана. Сама наука представляет собой специфическую область человеческой деятельности, в которой создаётся интеллектуальная продукция в форме получения новых знаний об объектах материального мира, познаний объективных законов развития общества с целью их использования в практической деятельности людей.

Наука занимает исключительно важное место в обеспечении экономической и технологической безопасности страны. Для выполнения этой роли ещё в бывшем Советском Союзе были созданы крупнейшие государственные научно-исследовательские институты в сфере фундаментальных и прикладных наук. С целью разработки проектов в приоритетных направлениях. Особенно это касалось области генной инженерии, управляемого термоядерного синтеза, создания новых средств транспорта и связи. Также развития аэрокосмонавтики и всё более широкого использования космоса в интересах производства и охраны окружающей среды.

Наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты соответствующей деятельности. А это:

· Разделение и кооперацию научного труда.

· Научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование.

· Методы научно-исследовательской работы.

· Систему научной информации.

· Всю сумму накопленных ранее научных знаний.

Система представлений о свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и принципов, есть научная картина (модель) мира. Следует отметить, что в процессе развития науки происходит постоянное обновление знаний, идей и концепций, более ранние представления становятся частными случаями новых теорий.

Научные представления об окружающем мире основаны на всей совокупности доказанных фактов и установленных причинно-следственных связей. Это позволяет с определённой степенью уверенности делать способствующие развитию человеческой цивилизации заключения и прогнозы о свойствах нашего мира. Несоответствие результатов проверки теории, гипотезы, концепции, выявление новых фактов — всё это заставляет пересматривать имеющиеся представления и создавать новые, более соответствующие реальности. В таком развитии заключается суть научного метода.

Современная наука начала формироваться под влиянием потребностей развивающегося производства. В развитии современной науки всё более ощутимую роль начинает играть эксперимент, который становится одним из ведущих методов научных исследований.

В общественном сознании наука становится важнейшей ценностью, областью интеллектуальной деятельности, развитие которой определяет перспективы всего общественного развития, эволюцию общественного сознания. В современных условиях все страны мира считают развитие науки важнейшей стратегической задачей общегосударственного значения.

В связи с этим стратегические задачи государственной политики в области науки должны быть нацелены на:

- Укрепление и развитие научно-технического потенциала государства.

- Создание условий для возникновения и эффективного функционирования рыночной среды. Это касается тех рыночных регуляторов, которые определяли бы спрос и предложение на рынке научно-технической продукции.

- Интеграцию отечественной науки в мировое сообщество, увеличение объёма и улучшение обмена информацией и технологиями.

- Согласованное развитие науки и образования, создание целостной системы подготовки высококвалифицированных научных кадров всех уровней и по всем направлениям научной деятельности.

Реализация указанных задач в долгосрочной перспективе будет способствовать эффективному развитию научной деятельности в академическом, вузовском и отраслевом секторах науки.

Российская наука начала активно развиваться с начала восемнадцатого века. Россия подарила миру ряд учёных, которые совершили важнейшие научные открытия, изменившие во многом жизнь человечества. В двадцатом веке были особенно велики их заслуги в освоении космоса, в разных направлениях физики, геологии, хирургии.

Общее число занятых в научном комплексе России в тысяча девятьсот девяностом году составляло около трёх миллионов пятисот тысяч человек. Из них непосредственно научными исследованиями занималось около одного миллиона учёных-исследователей. В связи с сокращением числа научных организаций и недостаточным финансированием численность работающих в данной области значительно сократилась. На две тысячи шестнадцатый год в нашей стране в научных исследованиях занято только около трёхсот семидесяти тысяч человек.

В России насчитывается около трёх тысяч пятисот организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. Около семидесяти процентов этих организаций принадлежит государству.

Основная часть научных учреждений и учёных сконцентрирована в крупнейших городах и городских агломерациях.

Это объясняется множеством причин. Во-первых, исторической. Учреждения науки и образования в России первоначально создавались в столичных городах. Во-вторых, в крупнейших городах сосредоточены главные потребители научных разработок — предприятия наукоёмких отраслей промышленности и оборонного комплекса. В-третьих, для организации исследований научные учреждения устанавливают тесные связи, кооперируются. Поэтому они взаимопритягивают друг друга, способствуя территориальной концентрации науки.

Крупнейший центр науки и образования России — город Москва. Здесь ведутся исследования практически по всем важнейшим научным направлениям. На территории города расположено более тысячи двухсот организаций науки и научного обслуживания. Среди них Российская академия наук. Это государственная академия наук нашей страны, крупнейший в России центр фундаментальных исследований.

Российская академия наук

Основной целью деятельности Российской академии наук (сокращённо РАН) является организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук. Данные исследования направлены на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию России.

РАН призвана выполнять важную миссию обеспечения свободы научного творчества на благо и процветание страны.

Следует отметить, что в Москве осуществляется более сорока процентов всех научных исследований России. Здесь работает почти тридцать процентов докторов наук, двадцать процентов кандидатов наук страны, готовятся кадры научных работников для всей России и для ряда Содружества Независимых Государств (СНГ).

Значительное число научных центров окружает Москву.

Дубна – наукоград на севере Московской области, крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики.

Пущино, известно ещё как Пушинский биологический научный центр. Обнинск –первый наукоград России, город областного подчинения на севере Калужской области. Зеленоград – один из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники.

Второй по значимости научный центр России — Санкт-Петербург — сосредотачивает двенадцать процентов научных кадров России. Учёные исследуют проблемы энергетики, ядерной физики, медицины, геологии и горного дела, Арктики и Антарктики. Большое место занимает наука, связанная с оборонным комплексом. Здесь действует несколько сотен научных учреждений, в том числе академические и отраслевые институты.

Всего же в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах Московской и Санкт-Петербургской агломераций концентрируется две третьих научных кадров России. Таким образом, налицо огромные диспропорции в географии науки России. Правда, сейчас положение несколько меняется, поскольку научные, в том числе академические, центры созданы на Урале (город Екатеринбург), в Сибири (города Новосибирск, Красноярск и Иркутск), на Дальнем Востоке (города Владивосток и Хабаровск). Крупными научными центрами России стали Самара, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

Научные центры России

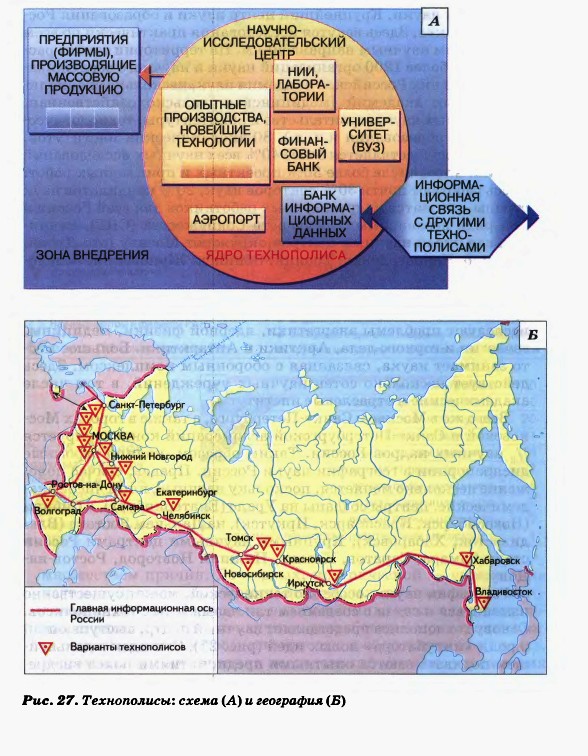

География науки, особенно технической, может существенно измениться в связи с созданием так называемых технополисов. Это крупные промышленные и научные центры. Они объединяют учреждения науки с наукоёмкими предприятиями промышленности. В технополисе объединяются наука, техника и предпринимательство, осуществляется тесное сотрудничество между академической наукой, предпринимателями, местными и центральными органами власти.

Наиболее известный технополис в нашей стране – это Новосибирский Академгородок. Он является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет.

Научный комплекс России сейчас переживает непростой период. Начиная с эпохи перестройки, его структуры непрерывно реорганизуются, упраздняются, реформируются, оптимизируются – в зависимости от актуальных проблем в стране и обществе и компетенции тех руководителей, которые призваны эти проблемы решать.

Российская наука и специфика ее развития

Современная научная сфера, как и любая социально ориентированная система, полна коллизий и структурных противоречий. При этом значительное влияние на развитие научного потенциала государства оказывает экономическая политика, реализуемая Правительством. По мнению отдельных аналитиков, системный кризис, выбивший из колеи многие, в том числе и высокоразвитые страны, рикошетом задевает научный комплекс России. Но есть повод для оптимизма – благодаря мощному внутреннему потенциалу наша страна всегда преодолевала кризисные периоды, в том числе и в прогрессивных направлениях.

Научный комплекс страны: структура и функции

Ключевые функции науки – это прогнозирование прогрессивных направлений, экспертиза результатов работ и разработка фундаментальных и прикладных исследований как основной курс в деятельности научного сообщества.

Нормальное и результативное функционирование научных отраслей невозможно без постоянного наращивания научно-технического потенциала, прогресс которого зависит от объемов финансирования из бюджетов всех уровней, – об этом свидетельствует мировая практика. Проблемы науки тесно связаны с проблемами экономики. По мнению директора Института экономических стратегий Б. Н. Кузыка, экономика знаний на сегодняшний момент становится стержневой в стратегиях развития ведущих государств мира, а для нашей страны это вызов времени.

Научный потенциал современной России: развитие новых исследовательских направлений

Благодаря долгосрочным научно-техническим прогнозам, а также результатам комплексного мониторинга научно-технического потенциала страны (оценка возможностей отдельных научных организаций решать поставленные проблемы) был разработан специальный перечень приоритетных направлений научно-инновационного развития и детально прописаны механизмы их реализации.

К новейшим научным областям относятся прорывные технологические направления: нано- и биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, производство новых материалов, а также сферы научно-промышленного комплекса, позволяющие синтезировать базовые технологии и достижения по названным направлениям. Благодаря освоению новых технологических укладов наша страна может существенно преуспеть при переходе на новый уровень развития, ведь мировые радикальные перемены в экономической и социальной сферах планируются уже к 2020–2025 гг.

Научно-технический комплекс: приоритетные направления деятельности

Научно технический комплекс опирается на прогнозы, касающиеся перспективного развития науки и техники в интересах обороны, безопасности и эффективного развития промышленных технологий в России. В своей деятельности этот комплекс осуществляет рациональное планирование работы и обоснованное управление накопленными научно-техническим и производственно-технологическим потенциалами всех видов промышленности.

Прикладными задачами научно-технической сферы деятельности, которые сейчас – в сложный период становления многополярного мира – стоят во главе угла, являются:

- формирование концепции военно-технической политики, научное и социально-экономическое обоснование перспектив глобального развития современного вооружения (на 10-25 лет);

- анализ базовых и критических военных технологий иностранных государств и формирование перечня задач по повышению возможностей собственной военной техники;

- проведение системного проектирования систем вооружения в интересах обеспечения их сбалансированного развития;

- создание проектов государственной программы вооружения и формирование государственного оборонного заказа, соответствующего новым экономическим условиям, на перспективный период;

- планомерное осуществление в период до 2020 года качественного перевооружения Вооруженных Сил РФ, других родов войск, воинских формирований и органов (с опорой на потенциал ядерного сдерживания и сил общего назначения).

Научно технологический комплекс и проблемы его работы

Научно-технологический комплекс опирается на наукоемкие технологии и тесно взаимосвязан с экономической отраслью. В связи с тем, что в XXI веке возрастает спрос на генерацию знаний, эффективность инноваций и высокоточных разработок, окупающихся со стороны экономики, усилия ученых и инженеров направлены на преодоление фрагментарности и обособленности уже созданной инновационной инфраструктуры:

- практическое осуществление планов государственной политики в области научной и прикладной (научно-технической и инновационной) деятельности; решение проблем технологической модернизации сектора экономики;

- достижение опережающего роста производства наукоемкой продукции и продукции высокой степени переработки;

- развитие инфраструктуры инновационной деятельности (создание и поддержка работы инновационно-технологических парков, технопарков, центров трансфера технологий и лабораторных комплексов);

- создание интегрированных структур двойного назначения, которые способны адаптироваться к нуждам рынка как военной, так и гражданской продукции; эффективное использование ранее разработанных технологий двойного назначения и создание новых.

Научно образовательный комплекс: реформы и коллизии

Научно промышленный комплекс: приоритеты и перспективы

Научно промышленный комплекс страны как совокупность видов экономической деятельности народного хозяйства тесно связан с деятельностью отдельных производственных комплексов, разделенных в соответствии с критериями отраслевой принадлежности:

- аграрно-промышленным;

- оборонно-промышленным;

- аэрокосмическим;

- атомным, топливно-энергетическим;

- высокотехническими производствами химико-фармацевтической, микробиологической и химической отраслей; научным приборостроением, производством сложного медицинского оборудования;

- строительно-производственным, машиностроительным комплексами и т. д.

Распространение современных информационно-коммуникационных технологий позволит расширить сферу высокотехнологичных услуг на гуманитарные области – здравоохранение, образование, финансовый сектор.

Научно исследовательский комплекс: высокие материи и земные недра

Научно-исследовательский комплекс объединяет организации, которые ведут экспериментальную работу по получению новых знаний, их применению и практическому использованию при создании нового продукта – изделия или технологии.

Научная работа, апробация, испытания в данных организациях проходят на специальном оборудовании. Так, например, научно-исследовательский флот России как важнейшая составная часть системы обеспечения национальной безопасности государства в сфере изучения, освоения и использования минеральных ресурсов Мирового океана применяет для своей работы соответствующие суда, оснащенные необходимым оборудованием и приборами.

Реформирование Российской Академии Наук

Создание Академии наук – прямое свидетельство реформаторской деятельности Петра I и Екатерины I (1725 г.), направленной на укрепление экономической и политической независимости России. Император высоко оценивал потенциал научной мысли, значимость качественного образования и культуры для процветания государства. Создаваемая Академия первоначально объединяла функции научно-исследовательского и учебного заведения (университет и гимназия). В дальнейшем – на протяжении почти трех веков – научная работа Академии служила делу преумножения потенциала страны. Достаточно упомянуть имена таких известных ученых, трудившихся в ее стенах, как Л. Эйлер, М. В. Ломоносов, С. П. Паллас, К. Г. Разумовский.

После Революции Академия наук СССР сосредоточила свои усилия на инженерных и прикладных исследованиях – все достижения народного хозяйства создавались под ее руководством. Однако в период с 90-х гг. прошлого века и по настоящее время Российская Академия Наук переживает состояние перманентного кризиса. Ее структуры то расширяются и начинают работать, то вдруг упраздняются.

Проблемные области в жизни современной российской науки и образования

Основная задача научного сообщества – оказание полноценной экспертной поддержки государству по приоритетным направлениям. Явными проблемами, которые выделяются на фоне современного развития научного комплекса России, стали:

- деструктивные механизмы реформирования науки и образования, в частности предложенной реформы РАН, перспективы разрушения научного потенциала институтов РАН и страны в целом;

- корпоративно-административное лоббирование научных разработок и поголовная коммерционализация;

- наряду с нецелевым использованием средств есть недостаток финансирования высокотехнологичных исследований.

Таким образом, решать проблемы науки – это дело не одних лишь ученых, но и аналитиков, экономистов, государственных служащих.

Гипермаркет знаний>>География>>География 9 класс>>Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география, Научный комплекс

Важнейшие межотраслевые комплексы

России и их география

Вместо отраслевых подходов в экономике и в география стали использовать межотраслевые. Это связано с тем, что все более усложняющиеся межотраслевые связи не вписывались в ведомственные рамки. Они связывают группы отраслей в блоки, выполняющие общую народнохозяйственную функцию (табл. 14, рис. 25).

Межотраслевые комплексы России

| Межотраслевые комплексы | Хозяйственные функции |

| Научный | Осуществление всех видов работ по получению, хранению и распространению научных знаний |

| Военно-промышленный | Обеспечение вооруженных сил новейшей военной техникой, вооружением, боеприпасами; гражданского производства — высокими технологиями |

| Машиностроительный | Обеспечение всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и населения разнообразными машинами и механизмами |

| Топливно-энергетический | Производство и распределение энергии в разнообразных видах и формах |

| Металлургический, химико-лесной | Производство разнообразных конструкционных материалов и химических веществ |

| Агропромышленный | Производство, переработка и доведение до потребителя сельскохозяйственной продукции |

| Инфраструктурный | Оказание разнообразных услуг производству и населению |

§ 13. Научный комплекс

Российская ученые и ее выдающиеся ученые внесли огромный вклад в развитие мировой цивилизации. В XX в. особенно велики их заслуги в освоении космоса, в разных направлениях физики, геологии, хирургии и т. д. Общее число занятых в научном комплексе России составляло в 1990 г. около 3,5 млн чел., из них непосредственно научными исследованиями занималось около 1 млн ученых- исследователей, или около 18% научных работников мира.

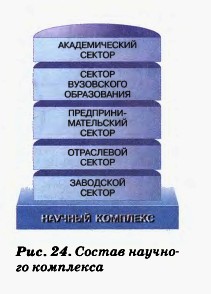

Рассмотрим основные блоки, образующие научный комплекс России (рис. 24). Среди них выделяется своей мощью (около 60% научных кадров) группа отраслевых научных, конструкторских и проектных организаций и опытно-промышленных предприятий. С отраслевым сектором непосредственно был связан сектор заводской науки. Значительная доля этих организаций обслуживала оборонный комплекс. Это одна из причин того, что достижения науки слабо внедрялись в гражданскую экономику. Вторая группа — научно-исследовательские учреждения Российской академии наук, они в большей мере занимаются теоретическими вопросами науки и имеют небольшую экспериментальную базу. В них занято около 10% научных работников.

Таблица 15

Организации, выполнявшие исследования и разработки

| Организации | 1992 г. | 2007 г. |

| Всего | 4555 | 3957 |

| В том числе: научно-исследовательские организации | 2077 | 2036 |

| конструкторские бюро | 865 | 497 |

| проектные и проектно-изыскательские организации | 495 | 49 |

| опытные заводы | 29 | 60 |

| высшие учебные заведения | 446 | 500 |

| промышленные предприятия | 340 | 265 |

| прочие | 303 | 550 |

Персонал, занятый исследованиями и разработками (на конец года), тыс. чел.

| Персонал | 1992 г. | 2007 г. |

| Всего | 1533 | 801 |

| В том числе: исследователи | 804 | 393 |

| техники | 181 | 65 |

| вспомогательный персонал | 382 | 208 |

| прочие | 166 | 136 |

Наконец, третья группа — научные учреждения высших учебных заведений(кафедры, лаборатории, научно-исследовательские институты), библиотеки, музеи, архивы. Эти научные учреждения тоже имеют недостаточную экспериментальную базу.

Какова же география российской науки? Основная часть научных учреждений и ученых сконцентрирована в крупнейших городах и городских агломерациях (рис. 26). Это объясняется множеством причин.

Во-первых, исторической — учреждения науки и образования в России первоначально создавались в столичных городах. Во-вторых, в крупнейших городах сосредоточены главные потребители научных разработок — предприятия наукоемких отраслей промышленности и оборонного комплекса.

В-третьих, для организации исследований научные учреждения устанавливают тесные связи, кооперируются. Поэтому они взаимопритягивают друг друга, способствуя территориальной концентрации науки. Крупнейший центр науки и образования России — Москва. Здесь ведутся исследования практически по всем важнейшим научным направлениям. На территории города расположено более 1200 организаций науки и научного обслуживания. Среди них Российская академия наук, несколько специализированных академий (медицинская, сельскохозяйственная, естественных наук, строительства и архитектуры, технологических наук, образования и т. д.), 80 академических институтов. В Москве осуществляется более 40% всех научных исследований России, в том числе более 30% проектных и прикладных работ. Здесь работают почти 30% докторов наук, 20% кандидатов наук страны, готовятся кадры научных работников для всей России и для ряда независимых государств Содружества (СНГ). Значительное число научных центров окружают Москву (это Дубна, Пущино, Черноголовка, Троицк, Обнинск, Жуковский, Зеленоград и др.).

Второй по значимости научный центр России — Санкт-Петербург — сосредоточивает 12% научных кадров России. Ученые исследуют проблемы энергетики, ядерной физики, медицины, геологии и горного дела, Арктики и Антарктики. Большое место занимает наука, связанная с оборонным комплексом. Здесь действует несколько сотен научных учреждений, в том числе академические и отраслевые институты.

Всего же в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах Московской и Санкт-Петербургской агломераций концентрируется 2/3 научных кадров России. Таким образом, налицо огромные диспропорции в географии науки России. Правда, сейчас положение несколько меняется, поскольку научные, в том числе академические, центры созданы на Урале (Екатеринбург), в Сибири (Новосибирск, Красноярск, Иркутск), на Дальнем Востоке (Владивосток, Хабаровск). Крупными научными центрами России стали Самара, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на- Дону.

Преимущество подобного соединения науки и производства в быстром внедрении в жизнь новых научных достижений.

В Российской Федерации технополисы уже создаются в Подмосковье (Зеленоград, Троицк, Жуковский). Кроме того, в оборонном комплексе России сформировалось много научных центров, имеющих не только научные институты, лаборатории, конструкторские бюро, но и опытные промышленные предприятия. Таких закрытых городов — десятки (с общим числом жителей около 700 тыс. человек).

Следовательно, технополисы — это центры, объединяющие учреждения науки (в том числе оборонной) с наукоемкими предприятиями промышленности.

Вопросы и задания

1. Какие секторы входят в состав научного комплекса?

2. Какова география научного комплекса России?

3. Какие изменения произошли в научном комплексе России за годы реформ?

4. Что такое технополис? Какое значение будут иметь технополисы при переходе России в постиндустриальное общество?

География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, В.Я. Ром. - 17-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 285 с.: ил., карт.

Рефераты, домашняя работа по географии скачать, учебники скатать бесплатно, онлайн уроки, вопросы и ответы

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Читайте также: