Методы построения геодезических сетей реферат

Обновлено: 28.06.2024

Содержание

Введение 3

1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ 4

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ 6

3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ СГУЩЕНИЯ 10

4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЪЕМОЧНЫЕ СЕТИ 12

Заключение 16

Приложение 1 17

Приложение 2 22

Список использованной литературы 24

Введение

Геодезия – наука об измерениях на земной поверхности. В геодезии применяются преимущественно линейные и угловые измерения. Такиеизмерения необходимы для определения формы и размеров нашей планеты – Земли и её частей, для определения координат пунктов, создания карт, планов и профилей и для строительства различных сооружений. Геодезические измерения производятся также под земной поверхностью (в связи с горными работами, сооружением тоннелей и т.п.), под водой (при съёмках дна морей, океанов, озёр) и в околоземном пространстве.

Геодезияпри решении поставленных перед нею задач пользуется достижениями ряда других наук и прежде всего математики и физики.

Материалы геодезических работ в виде планов, карт и числовых величин (координат и высот) точек земной поверхности имеют большое применение в различных отраслях народного хозяйства. Всякое сооружение проектируют с учетом имеющихся на местности контуров сооружений, дорог, водныхисточников, почвы, грунта. Поэтому для проектирования необходим план местности с подробным отображением всех деталей. Проектирование и строительство сел, городов, железных и шоссейных дорог нельзя выполнять без геодезических материалов.

В теоретических исследованиях и практике геодезических работ особое внимание уделяется определению взаимного положения точек, как в плановом отношении, так и по высоте.Многолетний опыт выполнения такого рода работ позволил выработать основные принципиальные положения, которые следует неукоснительно соблюдать при организации геодезических измерений. Это позволяет свести к минимуму неизбежные ошибки, не допустить накопления погрешностей при переходе от точки к точке, полностью избавиться от грубых промахов.

Цель данной курсовой работы по геодезии: изучить основные видыгеодезических сетей.

Задача: освоить технологии геодезических работ по созданию сетей.

1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

Геодезическая сеть это совокупность закрепленных и обозначенных на местности пунктов, плановое положение и высоты которых определены в единой системе координат и высот путем геодезических измерений.

Геодезические сети строятся в научных целях, а также для изучения и освоения территориистраны, в том числе для съемки и изысканий для проектирования и проведения хозяйственных мероприятий: строительства, мелиорации и т.д.

Геодезические сети подразделяются по назначению на плановые и высотные. По точности измерения, площади размещения и плотности пунктов геодезические сети подразделяются на государственные, местные сети сгущения и съемочные.

Геодезическую сеть создают таким образом, чтобыее стороны образовывали простые геометрические фигуры, удобные для решения, т.е. определения всех их элементов, а по ним – координат вершин. Различают три основных метода построения плановых геодезических сетей.

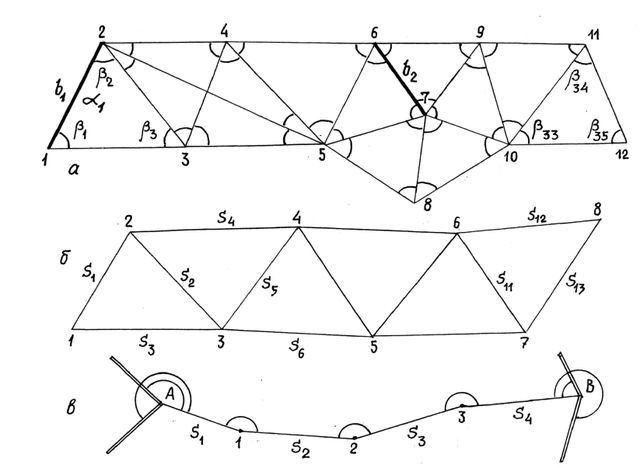

1. Триангуляция построение геодезической сети в виде системы треугольников, в которых измерены углы и некоторые стороны, называемые базисными, или просто базисами (рис.1).

2.Полигонометрия построение геодезической сети путем измерения расстояний и углов между пунктами хода (рис. 2).

В полигонометрии система геодезических пунктов образует полигон-многоугольник, который может быть замкнутым или разомкнутым (рис. 2). Измеряемыми элементами являются стороны полигона и его углы или дирекционные углы .

3. Трилатерация построение геодезической сети в виде системы треугольников,в которых измерены все их стороны.1

При построении и развитии геодезических сетей выполняют целый комплекс работ. Начинаются они с разработки проекта геодезической сети, который выполняют по топографическим картам и планам крупных масштабов. При этом в каждом районе, в зависимости от местных условий, построение геодезической сети планируется вести.

Чтобы читать весь документ, зарегистрируйся.

Связанные рефераты

Геодезическая сеть

5 Стр. 34 Просмотры

Виды геодезических сетей

. Геодезическая сеть – система закрепленных на земной поверхности точек –.

2 Стр. 7 Просмотры

Геодезические сети сгущения

. Геодезические сети сгущения (ГСС) 3 и 4 классов Геодезические.

Геодезия. Геодезические сети

. современной геодезии. Инженерная геодезия разрабатывает методику геодезических измерений для.

5 Стр. 83 Просмотры

реферат на тему Геодезическая сеть

. в чрезвычайных ситуациях Реферат На тему: Геодезическая сеть.

Основными методами создания плановых геодезических сетей являются методы триангуляции, трилатерации и полигонометрии.

Методы триангуляции и трилатерации предусматривают построение на местности цепочки или сети треугольников. В триангуляции в каждом из треугольников измеряют все горизонтальные углы, а в конце их цепи, либо в каком-либо определенном месте сплошной сети - как минимум две стороны, называемые базисами. Это позволяет легко вычислить длины других сторон треугольников по известным формулам тригонометрии и геометрии. Часто в цепочках треугольников строят геодезические четырехугольники (2-4-5-3) и центральные системы (7=5-6-9-10-8). В трилатерации измеряют все стороны треугольников, а углы в их вершинах определяют по теореме косинусов. Цепочки треугольников трилатерации также включают в себя базисные стороны с известной длиной (базисом) и азимутом (дирекционным углом). На рисунке для ряда трилатерации базисные стороны не указаны.

Рис. 1. Методы построения геодезических сетей а) - метод триангуляции; б) - метод трилатерации; в) метод полигонометрии

Иногда, для повышения надежности и обеспечения высокой точности оба указанных метода объединяют, т. е. во всех треугольниках измеряют горизонтальные углы и стороны. Такие сети называют линейно-угловыми. Элементами сети трилатерации также могут служить не только треугольники, но и геодезические четырехугольники, центральные системы. Метод трилатерации используется, в отличие от метода триангуляции, только при построении сетей 3 и 4 классов, поскольку он уступает ему по точности, а также и в технико-экономическом отношении.

Метод полигонометрии характеризуется построением на местности систем ломаных линий (ходов), в которых измеряют все линии и горизонтальные углы в точках поворота. В вершинах, являющихся исходными пунктами высших классов, измеряют т. н. примычные горизонтальные углы, которые используются для азимутальной привязки полигонометрического хода.

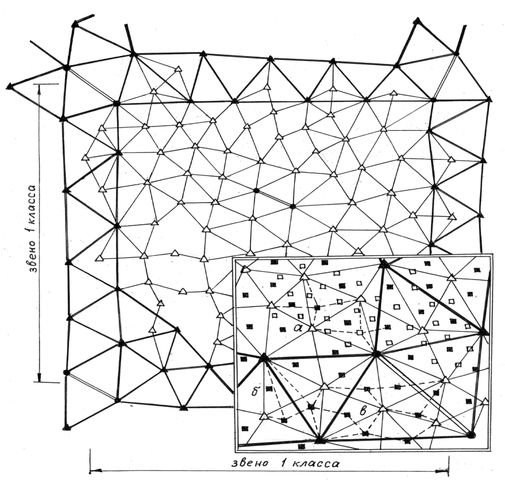

Сеть триангуляции 1 класса (астрономо-геодезическая сеть) строится в виде рядов треугольников (звена) длиной 200 - 250 км и периметром 800 -1000 км . Базисы в цепочках таких треугольников измеряют с относительной погрешностью не хуже 1: 400000. На концах базисов (в пунктах Лапласа) выполняют определение широт, долгот и азимутов. Иногда, вместо цепочки треугольников, прокладывают полигонометрический ход 1 класса. При этом в указанном полигонометрическом ходе углы измеряют с погрешностью не более 0, 4, а стороны - с относительной погрешностью не более 1: 300000.

Рис. 2. Схема построения Государственной геодезической сети • - пункты Лапласа; ▲ - пункты 1 класса; Δ - пункты 2 класса; ■- пункты 3 класса; ■ - пункты 4 класса.

Пункт Лапласа - это геодезический пункт, на котором из астрономических наблюдений были определены астрономический азимут и астрономическая долгота. Для астрономических наблюдений используют небесные светила: Солнце и звезды.

Геодезическая сеть 2 класса представляет собой сплошную сеть треугольников, либо полигонометрических ходов с узловыми точками, которая полностью заполняет полигоны 1 класса.

Сети 3 и 4 классов могут быть представлены как сплошной сетью треугольников, опирающихся на пункты высших классов, так и могут быть отдельными точками, координаты которых определяются засечками привязкой к пунктам высших классов. При этом для точек 4 класса высшими по классу являются и пункты 3 класса. На схеме рис. 2 увеличен фрагмент нижнего правого угла построений, на котором показано примерное размещение пунктов 3 и 4 классов и схемы их возможной привязки к пунктам высших классов.

Построение высотной нивелирной сети заключается в прокладке нивелирных линий. Нивелирная сеть I класса строится в виде замкнутых полигонов и отдельных линий большой протяженности. Сеть II класса опирается на пункты I класса и создается в виде полигонов периметром от 400 до 800 км (до 2000 км), в необжитых районах - до 6 - 7 тыс. км. Периметры полигонов нивелирования III класса имеют длину до 150 км (в северных и северовосточных районах страны - до 300 км). Периметр полигона IV класса не должен быть более 50 км. Нивелирные линии III и IV классов опираются на пункты I и II классов и могут создаваться в виде отдельных линий или их систем с узловыми точками.

Используемая литература: В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов.- М.: "Горная книга", 2007.

Геодезическая сеть – система закрепленных на земной поверхности точек – геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат. [3]

В теоретических исследованиях и практике геодезических работ особое внимание уделяется определению взаимного положения точек, как в плановом отношении, так и по высоте. Многолетний опыт выполнения такого рода работ позволил выработать основные принципиальные положения, которые следует неукоснительно соблюдать при организации геодезических измерений.

Содержание

2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ НА МЕСТНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вложенные файлы: 1 файл

готовый реферат по геодезии.docx

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

Реферат на тему:

Выполнил: студент гр.

Проверил: доцент кафедры ИПС

2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

ВИДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Геодезическая сеть – система закрепленных на земной поверхности точек – геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат. [3]

В теоретических исследованиях и практике геодезических работ особое внимание уделяется определению взаимного положения точек, как в плановом отношении, так и по высоте. Многолетний опыт выполнения такого рода работ позволил выработать основные принципиальные положения, которые следует неукоснительно соблюдать при организации геодезических измерений. Это позволяет свести к минимуму неизбежные ошибки, не допустить накопления погрешностей при переходе от точки к точке, полностью избавиться от грубых промахов. Такими принципами являются:

- систематический контроль всех видов работ.

Принцип перехода от общего к частному позволяет существенно уменьшить накопление погрешностей измерений. В соответствии с этим принципом геодезические построения не должны быть однородными, а наоборот, должны создаваться в несколько этапов.

Сначала на территории страны была создана редкая сеть геодезических пунктов, координаты которых определены с высокой точностью. Затем эта сеть была сгущена сетями с меньшими расстояниями между пунктами, однако координаты пунктов этих более плотных сетей определялись соответственно с меньшей точностью. Такой принцип построения геодезических сетей позволяет обеспечить территорию страны пунктами с известными координатами такой плотности, которая необходима для производства топографических съемок, геодезического обеспечения различных инженерных работ и решения других важных проблем.

Геодезические сети представляют собой систему точек, определенным образом размещенных и закрепленных на местности. Положение этих точек в результате выполнения геодезических измерений и вычислений должно быть найдено в единой системе координат и высот. Геодезические сети, для точек которых получены только координаты X, Y или только высоты Н, называют плановыми или высотными. Если пункты, закрепленные на местности, имеют все три координаты X, Y, H, то образующие их геодезические сети называют планово-высотными.[1]

В зависимости от роли в общей системе создания геодезической основы на данной территории, точности, назначения и густоты геодезической сети в соответствии с современной классификацией делят на государственные геодезические, сети сгущения и съёмочные сети.

Точную геодезическую сеть, имеющую координаты, распространяемые на всю территорию страны являющуюся основой для построения других сетей, называют государственной геодезической сетью.

Сеть, полученную в результате развития между пунктами государственной геодезической сети и связывающую их со съемочными сетями, называют геодезической сетью сгущения. Все геодезические сети по назначению и точности построения подразделяются на три большие группы:

- государственные геодезические сети (ГГС),

- геодезические сети сгущения (ГСС),

- геодезические съемочные сети.

В настоящее время считаются действующими Инструкция 1966 года о ГГС, Инструкция 1982 года о ГСС и съемочных сетях и ряд ведомственных положений и инструкций о других видах сетей.

Насущной задачей нынешнего периода является создание единой классификации всех существующих и перспективных геодезических сетей, которая бы соответствовала международным стандартам.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) является главной геодезической основой топографических съемок всех масштабов и должна удовлетворять требованиям народного хозяйства и обороны страны при решении соответствующих научных и инженерно-технических задач. Плановая сеть создается методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями; высотная сеть создается построением нивелирных ходов и сетей геометрического нивелирования. Государственная геодезическая сеть подразделяется на сети 1,2, 3 и 4 классов, различающиеся точностью измерений углов, расстояний и превышений, длиной сторон сети и порядком последовательного развития.

Государственная геодезическая сеть 1 класса, называемая еще астрономо-геодезической сетью (АГС), строится в виде полигонов периметром около 800 - 1000 км, образуемых триангуляционными или полигонометрическими звеньями длиной не более 200 км и располагаемыми по возможности вдоль меридианов и параллелей.

Государственная геодезическая сеть 2-го класса строится в виде триангуляционных сетей, сплошь покрывающих треугольниками полигоны, образованные звеньями триангуляции или полигонометрии.

Требования к точности измерения горизонтальных углов и расстояний в триангуляции приведены в таблице 7.1, в полигонометрии - в таблице 7.2.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

ООО Учебный центр

Реферат по дисциплине:

Абдулхалимова Патимат Алиевна

Москва 2018 год

Методы наземных топографических съемок 4-5

Сущность и виды нивелирования полевых работ 5-6

Понятие "Государственная геодезическая сеть" 6

Виды геодезических сетей 7-8

Список литературы 13

На практике очень часто возникают ситуации, когда в кратчайшие сроки и с минимальным набором рабочих инструментов необходимо составить план местности, а постановка инструментальной съемки невозможна или нерентабельна. В этом случае прибегают к глазомерной съемке местности. Глазомерная съемка и в наши дни имеет важное значение и находит применение при предварительных изысканиях, в разнообразных экспедициях и в военных целях. Глазомерная съемка является одним из упрощенных способов топографической съемки, который используется для составления схематического плана местности. Съемка бывает глазомерная маршрутная, когда делается схема узкой полосы местности, и площадная, когда производится съемка значительного участка местности. Главное, что требуется от глазомерной съемки: быстрота, достигаемая применением простейших приемов для определения расстояний и углов, приспособленность к трудным условиям, ясность, осуществляемая умелым выделением объектов и особенностей местности и наглядность, получаемая удачным подбором условных обозначений. Геодезия – наука, изучающая форму и размеры поверхности всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, вычислительной обработки результатов вычислений, построений карт, планов, профилей и методы их использования для решения различных задач. Геодезия как инженерная наука в своем развитии опирается на математику, физику, тесно связана с географией и геологией, геоморфологией и почвоведением, земледелием и геоботаникой, землеустроительным проектированием и экономикой сельского хозяйства, мелиорацией и дорожным делом, астрономией и геофизикой и др.

Методы наземных топографических съемок

Под наземной топографической съемкой понимается совокупность полевых и камеральных работ по определению взаимного расположения выбранных характерных точек местности в плане и по высоте и построению графической (топографический план, топографическая карта) или аналитической (цифровая карта) модели местности.

Одним из основных методов наземной топографической съемки является тахеометрическая съемка. Основной особенностью этого метода является быстрота производства полевых работ, которая достигается, с одной стороны, за счет комплексного производства всех необходимых измерений одним прибором — тахеометром, а с другой — за счет перенесения основного объема работ по составлению топоплана в камеральные условия.

Комбинированной (контурно-комбинированной) съемкой называют сочетание аэрофотосъемки с наземной, применяется она в районах со слабовыраженным рельефом. Существенной особенностью этого метода съемки является то, что ситуация плана создается фотограмметрической обработкой аэроснимков, а рельеф — наземной съемкой на фотопланах, причем съемка, рельефа несколько упрощается, так как на фотоплане видны отдельные его формы.

Мензульная съемка имеет своим назначением получение топографического плана местности при помощи мензулы и кипрегеля. Отличительная особенность этого метода состоит в том, что топографический план составляется непосредственно в поле (на местности), что обеспечивает наглядность и высокое качество составительских работ. При составлении плана горизонтальные углы не измеряют, а получают их графическим путем. Мензульную съемку иногда называют углоначертательной (графической).

Горизонтальная съемка предназначена для получения контурного плана, отображающего ситуацию местности, и применяется при съемке местности (в основном застроенные территории) с большим количеством контуров. Осуществляется этот метод с помощью теодолитов, эккеров и мерных приборов.

Выбор того или иного метода съемки или комбинации этих методов производится в зависимости от конкретных условий производства работ.

Сущность и виды нивелирования полевых работ

Нивелированием называют полевые измерения, в результате которых определяют высоты точек местности и превышения между ними. В зависимости от методы и применяемых приборов различают следующие виды нивелирования:

1. Геометрическое нивелирование, выполняемое горизонтальной визирной осью.

2. Тригонометрическое, выполняемое наклонной визирной осью.

3. Барометрическое, выполняемое при помощи барометров, действие которых основано на известной зависимости между атмосферным давлением и высотой над уровнем моря.

4. Гидростатическое нивелирование, основанное на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться на одной и той же уровенной поверхности.

5. Стереофотограмметрическое, выполняемое посредством изменений на стереоскопических парах фотоснимков.

6. Аэрорадионивелирование, выполняемое с помощью радиовысотомеров, устанавливаемых на летательных аппаратах

7. Механическое, выполняемое при помощи приборов, автоматически вычерчивающих профиль проходимого пути.

Из перечисленных видов нивелирования наиболее точными являются геометрическое и гидростатическое, несколько менее точное — тригонометрическое, остальные виды нивелирования имеют менее точные изменения. Геометрическое нивелирование производится горизонтальным визирным лучом, который получают чаще всего при помощи приборов, называемых нивелирами.

Понятие "Государственная геодезическая сеть".

Государственная Геодезическая сеть служит основой для решение многих научных задач геодезии, а также для проектирования, строительства и эксплуатации различного рода сооружений. Геодезическая сеть представляет собой совокупность пунктов на земной поверхности, для которых известны плановое положение в избранной системе координат и отметки в принятой системе высот. Эти пункты располагают на местности по заранее составленному плану и отмечают специальными опознавательными знаками. По территориальному признаку геодезические сети подразделяются на глобальные (общеземные), национальные (государственные), сети сгущения и местные сети. Глобальная государственная сеть создается методами космической геодезии по наблюдениям за искусственными спутниками Земли (ИСЗ). Эту сеть используют для решения научных и научно-технических задач высшей геодезии, астрономии, геодинамики (изучение фигуры и внешнего гравитационного поля Земли; уточнение фундаментальных геодезических постоянных; определение движения (прецессии и нутации) полюсов Земли; изучение горизонтальных и вертикальных перемещений литосферных плит земной коры; определение положения референц-эллипсоидов, применяющихся в других странах и др.). К Государственным геодезическим сетям относятся: Государственная геодезическая сеть (плановая), Государственная нивелирная сеть (высотная).

Виды геодезических сетей

Геодезическая сеть – система закрепленных на земной поверхности точек – геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат.

В теоретических исследованиях и практике геодезических работ особое внимание уделяется определению взаимного положения точек, как в плановом отношении, так и по высоте. Многолетний опыт выполнения такого рода работ позволил выработать основные принципиальные положения, которые следует неукоснительно соблюдать при организации геодезических измерений. Это позволяет свести к минимуму неизбежные ошибки, не допустить накопления погрешностей при переходе от точки к точке, полностью избавиться от грубых промахов. Такими принципами являются:

- систематический контроль всех видов работ.

Принцип перехода от общего к частному позволяет существенно уменьшить накопление погрешностей измерений. В соответствии с этим принципом геодезические построения не должны быть однородными, а наоборот, должны создаваться в несколько этапов.

Сначала на территории страны была создана редкая сеть геодезических пунктов, координаты которых определены с высокой точностью. Затем эта сеть была сгущена сетями с меньшими расстояниями между пунктами, однако координаты пунктов этих более плотных сетей определялись соответственно с меньшей точностью. Такой принцип построения геодезических сетей позволяет обеспечить территорию страны пунктами с

известными координатами такой плотности, которая необходима для производства топографических съемок, геодезического обеспечения различных инженерных работ и решения других важных проблем.

Геодезические сети представляют собой систему точек, определенным образом размещенных и закрепленных на местности. Положение этих точек в результате выполнения геодезических измерений и вычислений должно быть найдено в единой системе координат и высот. Геодезические сети, для точек которых получены только координаты X, Y или только высоты Н, называют плановыми или высотными. Если пункты, закрепленные на местности, имеют все три координаты X, Y, H, то образующие их геодезические сети называют планово-высотными.

В зависимости от роли в общей системе создания геодезической основы на данной территории, точности, назначения и густоты геодезической сети в соответствии с современной классификацией делят на государственные геодезические, сети сгущения и съёмочные сети.

Точную геодезическую сеть, имеющую координаты, распространяемые на всю территорию страны являющуюся основой для построения других сетей, называют государственной геодезической сетью.

Сеть, полученную в результате развития между пунктами государственной геодезической сети и связывающую их со съемочными сетями, называют геодезической сетью сгущения.

Методы создания планов геодезических сетей

Плановое положение пунктов геодезических сетей создают методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также другими методами, в частности, в последнее время наземно-космическими методами с

Триангуляция – один из методов создания плановых геодезических сетей на основе построения и решения треугольников по измеренным углам. Триангуляция представляет собой систему примыкающих или перекрывающих друг друга треугольников, которые могут образовывать триангуляционный ряд или триангуляционную сеть. Сторону одного из треугольников измеряют непосредственно или получают косвенным путем, построив так называемую базисную сеть, состоящую, как правило, из ромбов с разными по длине диагоналями. Остальные стороны триангуляционного ряда или сети находят путём последовательного решения треугольников по углам и стороне, используя терему синусов.

Известно, что для решения треугольника достаточно измерить в нём, кроме стороны, два угла. Однако при построении триангуляции в каждом треугольнике измеряют все три угла. Это позволяет проконтролировать результаты угловых измерений и, кроме того, в итоге специальных уравнительных вычислений несколько повысить точность конечного результата. С этой же целью измеряют длину не одной стороны ряда или сети, а двух и более. В случае необходимости в схеме триангуляции предусматривают перекрытие треугольников, что также улучшает качество построения.

После того, как будут вычислены длины стороны треугольников, находят координаты их вершин. Для этого в качестве исходных данных необходимо иметь координаты одной из точек и дирекционный угол (азимут) одной из сторон сети. Затем по этим сторонам последовательно решают прямые геодезические задачи и таким образом определяют плановое положение

вершин сети. Метод трилатерации (линейной триангуляции) состоит в создании геодезических сетей из треугольников, в вершинах которых размещены геодезические пункты с измерением горизонтальных проекций длин всех сторон. В связи с отсутствием в трилатерации избыточных измерений для обеспечения возможности контроля измерений и повышения их точности путем уравнивания в трилатерации измеряют длины диагоналей, соединяющих вершины смежных треугольников. Поэтому ряды триангуляции состоят из геодезических четырехугольников, центральных систем или их комбинаций.

В настоящее время в связи с широким использованием высокоточной светодальномерной техники метод трилатерации находит все более широкое применение в практике создания геодезических сетей.

Метод полигонометрии состоит в создании геодезических сетей путем измерения горизонтальных проекций расстояний между геодезическими пунктами и горизонтальных углов между сторонами сети.

Для обеспечения избыточных измерений с целью осуществления контроля измерений и повышения их точности путем уравнивания в полигонометрические ходы включают пункты существующих геодезических сетей с известными координатами и дирекционными углами некоторых направлений.

Метод полигонометрии широко применяют при развитии геодезических сетей в закрытой местности. Метод полигонометрии оказывается особенно эффективным для создания и развития геодезических сетей при использовании электронных тахеометров, обеспечивающих измерение одним прибором горизонтальных расстояний и углов с высокой точностью.

Читайте также: