Интегративные функции цнс и здоровье реферат

Обновлено: 25.06.2024

Нервная система подразделяется на центральную нервную систему – головной и спинной мозг – и периферическую нервную систему - отходящие от головного и спинного мозга черепно-мозговые нервы и нервные узлы.

Вегетативная нервная система обладает определенной самостоятельностью, в силу чего ее называют также автономной нервной системой. Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую нервные системы. Раздражение симпатической нервной системы усиливает и учащает сокращения сердца, повышает артериальное давление, расширяет бронхи, зрачки, усиливает секрецию надпочечников, понижает тонус желудочно-кишечного тракта. Раздражение парасимпатической нервной системы оказывает влияние на функции внутренних органов противоположное действие.

Центральная нервная система играет огромную роль в поддержании жизнедеятельности организма.

О влиянии ЦНС на различные процессы организма будет рассказано далее.

2. Общий обзор ЦНС.

ЦНС регулирует и обеспечивает функциональное единство всех органов и систем человека и осуществляет двустороннюю связь организма с окружающей средой. Деятельность ЦНС происходит поэтапно.

Спинной мозг представляет собой тяж, длина которого у взрослого человека достигает в среднем 45 см. Он находится в позвоночном канале и окружен мозговыми оболочками, ограждающими его от травм. Толщина спинного мозга неодинакова на всем протяжении : наиболее отчетливы два утолщения – швейное и пояснично-крестцовое, где формируются нервы для иннервации соответственно верхних и нижних конечностей.

Спинной мозг имеет сегментарное строение, он состоит из 31 – 33 сегментов : 8 шейных , 12 грудных , 5 поясничных , 5 крестцовых и 1 – 3 копчиковых. Каждый сегмент представляет собой участок спинного мозга, соответствующий паре спинномозговых нервов и обеспечивает чувствительную, двигательную и вегетативную иннервацию определенной части тела, которая также называется сегментом. Так, шейные сегменты спинного мозга (шейное утолщение) иннервируют кожу и мыщцы шеи, верхних конечностей ; грудные – кожу и мышцы туловища ; поясничные и крестцовые (пояснично-крестцовое утолщение) , а также копчиковые – кожу и мышцы нижних конечностей, промежность, мочевой пузырь, прямую кишку и половые органы.

На поперечном срезе спинной мозг состоит из центрально расположенного серого вещества и окружающего его белого вещества. Серое вещество образовано скоплениями двигательных, вегетативных и промежуточных (вставочных) нервных клеток. Передние рога содержат в основном двигательные нервные клетки, отростки которых покидают спинной мозг в составе передних корешков и затем скелетных мышц в стволах периферических нервов. В задних рогах находятся вставочные нервные клетки, получающие информацию через задние корешки (являются отростками спинномозговых узлов) от рецепторов кожи и слизистых оболочек. В грудном отделе и верхней части поясничного между передними и задними рогами спинного мозга имеются выступы серого вещества треугольной формы – боковые рога. В них располагаются вегетативные симпатические нервные клетки, иннервирующие внутренние органы.

Белое вещество спинного мозга – нервные волокна, идущие вдоль него. Это так называемые проводящие пути, или тракты. Рога серого вещества разделяют белое вещество на три канатика : задний, боковой и передний.

Функции спинного мозга :

1.Проводниковая (проводит информацию от периферии к головному мозгу и обратно).

2.Рефлекторная (осуществляет простейшие рефлексы, например, коленный).

Головной мозг расположен в полости черепа, в нем различают большие полушария, ствол и мозжечок. Вес мозга взрослого человека 1200 – 1400 г.

Ствол головного мозга является продолжением спинного мозга в полости черепа. От ствола отходят корешки черепно-мозговых нервов. Аналогично задним и передним рогам серого вещества спинного мозга в стволе головного мозга имеются чувствительные ядра черепно-мозговых нервов, воспринимающие сигналы от рецепторов кожи лица, слизистых оболочек носа, рта, глотки и гортани, зрительных, вкусовых, слуховых и вестибулярных рецепторов, а также двигательные ядра, иннервирующие мышцы лица, языка, глотки, гортани.

В стволе головного мозга расположены нервные образования, которые осуществляют контроль за деятельностью сегментов головного мозга и объединение их в единый исполнительный орган. К таким образованиям относятся : ретикулярная формация, оказывающая большое влияние на деятельность не только спинного, но и головного мозга, дыхательный и сосудодвигательный стволовые центры ; центр, обеспечивающий содружественные движения глаз и головы ; центр, регулирующий положение туловища и конечностей в зависимости от положения головы ; центр, управляющий автоматизированными реакциями на внезапные неожиданные звуковые и световые раздражения, и др.

В стволе головного мозга различают продолговатый мозг , граничащий со спинным, мост головного мозга и средний мозг . Продолговатый мозг содержит двигательные, чувствительные и вегетативные ядра языкоглоточного, блуждающего, добавочного и подъязычного нервов, а также проводящие пути (нисходящие и восходящие). В задней части продолговатого мозга, вблизи от большого затылочного отверстия черепа, расположены жизненно важные дыхательный и сосудодвигательный центры ; поражение этого отдела может привести к остановке дыхания и сердечной деятельности. В мосту головного мозга , занимающем промежуточное положение между продолговатым и средним мозгом, расположены ядра тройничного, отводящего , лицевого, преддверно-улиткового нервов. Важную роль в обмене информацией между проводящими путями играет ретикулярная формация моста.

В переднем отделе мост головного мозга переходит в средний мозг ; к последнему относятся ножки мозга, по которым проходят основные нисходящие проводящие пути, и пластинка крыши (четверохолмие). В четверохолмии различают два верхних холмика, содержащих ядра первичных зрительных центров, и два нижних, содержащих ядра первичных слуховых центров. Первичные зрительные и слуховые центры среднего мозга являются не только пунктом для передачи информации в высшие центры зрения и слуха, расположенные в коре больших полушарий, но и участвуют в организации непроизвольной автоматизированной двигательной реакции на неожиданное звуковое или световое раздражение. Между четверохолмием и ножками мозга лежит промежуточная пластинка вещества среднего мозга, содержащая волокна и ядра ретикулярной формации, двигательные и вегетативные ядра глазодвигательных нервов, а также восходящие проводящие пути чувствительности. Непосредственно над ножками мозга расположены черная субстанция и красное ядро , принимающие участие в выработке двигательных автоматизмов. Ретикулярная формация среднего мозга имеет обширные связи с глубинными отделами полушарий головного мозга и выполняет ряд важнейших функций, в частности участвует в регуляции процессов сна и бодрствования.

Кзади от ствола головного мозга расположен мозжечок . Мозжечок связан со стволом головного мозга тремя парами ножек : верхними – со средним мозгом, средними - с мостом головного мозга, а нижними – с продолговатым мозгом. Ножки мозжечка по существу являются проводящими путями, передающими в мозжечок информацию от основных отделов головного и спинного мозга и, напротив, проводят сигналы от мозжечка к двигательным клеткам, иннервирующим скелетные мышцы. Мозжечок регулирует координацию движений ; он состоит из срединно расположенной части (червя), обеспечивающей координацию движений туловища , и двух боковых полушарий, которые управляют координацией движений верхних и нижних конечностей. Внутри вещества червя и полушарий имеются ядра серого вещества. Поверхность всего мозжечка покрыта корковым слоем серого вещества – корой мозжечка, которая выполняет наиболее сложную задачу – расшифровку поступающей разнородной информации о положении тела и его частей в пространстве и разработку оптимального решения, обеспечивающего равновесие тела в покое и при движениях.

Спереди средний мозг переходит в промежуточный , или диэнцефальный, отдел головного мозга. Промежуточный мозг состоит из двух симметричных половин, разделенных щелевидным III желудочком, в которых различают 4 большие группы ядер серого вещества : зрительный бугор, надбугорную, забугорную и подбугорную области. Зрительный бугор (таламус) представляет собой самое большое скопление серого вещества в головном мозге. Здесь сконцентрированы нервные клетки, принимающие информацию от всех проводящих путей чувствительности, а также отчасти – зрения и слуха, вкуса и обоняния. В надбугорной области по средней линии располагается непарный верхний придаток мозга, или шишковидное тело, - эпифиз. Область забугорья состоит из внутренних и наружных коленчатых тел, соединенных пучками нервных волокон с верхними и нижними холмиками четверохолмия и являющихся подкорковыми центрами зрения и слуха.

Подбугорная, или гипоталамическая, область (гипоталамус ) располагается книзу от зрительного бугра. В нижней части гипоталамус имеет конусообразное сужение – воронку с отходящим от нее нижним придатком мозга – гипофизом . В гипоталамусе расположены ядра серого вещества, регулирующие температуру тела, водный, солевой, жировой, углеводный обмен, процессы сна и бодрствования, функцию желез внутренней секреции, симпатической и парасимпатической нервной системы. Нервные клетки ядер гипоталамуса способны выделять секрет (нейросекрет) ,поступающий по их отросткам (аксонам) и кровеносным сосудам в гипофиз, а затем в кровь.

Большие полушария головного мозга – наиболее обширный и массивный отдел ЦНС. Оба полушария, разделенные продольной щелью, соединяются между собой несколькими спайками белого вещества, из которых самая мощная – мозолистое тело. Поверхность полушарий состоит из слоя серого вещества толщиной до 5 мм, называемого корой больших полушарий . Кора образована нервными клетками различного размера и функционального назначения. Она имеет волнообразную поверхность с бороздами и извилинами, что увеличивает общую площадь коркового вещества. Борозды и извилины служат ориентирами для условного разделения каждого полушария на 4 основные доли (лобную, теменную, височную и затылочную) и одну добавочную – островок, расположенный в глубине щели, отделяющей височную долю от лобной и теменной.

Самые глубокие борозды : центральная , которая отделяет лобную долю от теменной, и боковая , которая отделяет лобную долю от височной и теменной. В белом веществе полушарий есть скопления серого вещества – так называемые базальные ядра. К ним относятся хвостатое и чечевицеобразное ядра, а также так называемая ограда – тонкая пластинка серого вещества, лежащая кнаружи от чечевицеобразного ядра. Между зрительным бугром, относящимся к промежуточному мозгу, и базальными ядрами остается узкий промежуток. Сильно сконцентрированные и как бы сжатые в этом промежутке проводящие пути образуют так называемую внутреннюю капсулу – чрезвычайно плотную прослойку белого вещества толщиной от 2 – 3 до 5 – 8 мм. Нервные клетки чечевицеобразного и хвостатого ядер участвуют в осуществлении автоматизированных движений.

Кора насчитывает 6 слоев клеток, которые отличаются строением, размерами и связями. Зоны коры в значительной степени специализированы. В затылочной доле находится центр зрения, в височной доле – центр слуха и обонятельный центр. В извилине перед центральной бороздой (в лобной доле) находится двигательный центр, откуда запускаются все произвольные движения. Позади центральной борозды (в теменной доле) находится зона кожно-мышечной чувствительности. Каждой части тела соответствует свой участок коры.

ЦНС кровоснабжается очень богатой и разветвленной сетью кровеносных сосудов и потребляет около 20% кислорода, разносимого по всем органам и системам, что обеспечивает высокую работоспособность нервных клеток и волокон. Нуждаясь в интенсивном кровоснабжении, мозг чрезвычайно чувствителен к его недостаточности.

3. Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их влияние на эндокринную систему.

Нервная система уникальна по безмерной сложности осуществляемых ею процессов мышления и регуляторных действий. Каждую минуту она получает и интегрирует миллионы бит информации от разных сенсорных органов, формируя адекватные реакции организма.

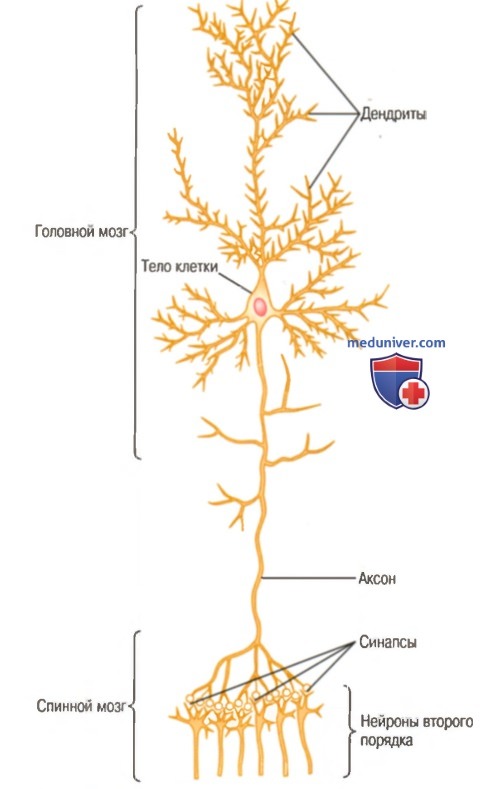

Структура большого нейрона головного мозга с обозначением его наиболее важных функциональных частей

Учебное видео - строение нейрона

б) Сенсорный отдел нервной системы. Сенсорные рецепторы. Важно, что в большинстве синапсов сигнал в норме проводится только вперед: от аксона предшествующего нейрона к дендритам последующих нейронов. Это обеспечивает распространение сигнала в направлении, необходимом для выполнения специфических функций нервной системы.

В большинстве случаев активность нервной системы инициируется раздражением, возбуждающим сенсорные рецепторы, например зрительные рецепторы глаза, слуховые рецепторы уха, тактильные рецепторы на поверхности кожи или другие виды рецепторов. Это раздражение может вызвать немедленную реакцию или сохраниться в мозге с помощью механизмов памяти на минуты, недели, месяцы или годы и определять реакции организма в будущем.

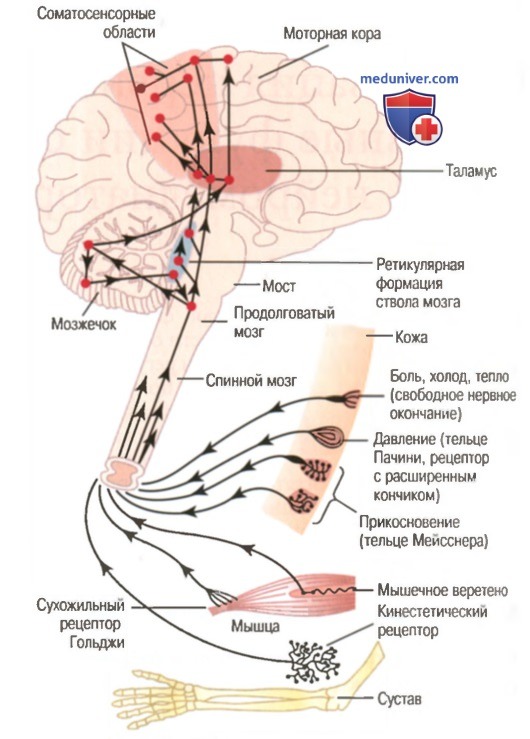

Соматосенсорная ось нервной системы

На рисунке выше показана соматосенсорная система, с помощью которой передается информация от сенсорных рецепторов всей поверхности тела и некоторых глубоких структур. Эта информация поступает в центральную нервную систему через периферические нервы и сразу же проводится к множеству сенсорных областей: (1) спинного мозга на всех его уровнях; (2) ретикулярной формации продолговатого мозга, моста и среднего мозга; (3) мозжечка; (4) таламуса; (5) коры большого мозга.

в) Моторная часть нервной системы. Эффекторы. Наиболее существенная роль нервной системы — регуляция различных функций организма. Это осуществляется путем: (1) управления соответствующими скелетными мышцами организма; (2) регуляции сокращения гладких мышц во внутренних органах; (3) секреции активных химических веществ экзокринными и эндокринными органами во многих частях тела. Совокупность этих функций называют моторными функциями нервной системы, а мышцы и железы — эффекторами, поскольку они являются истинными анатомическими структурами, функционирующими под влиянием нервной системы.

На рисунке выше видно, что регуляция деятельности скелетных мышц может осуществляться на разных уровнях центральной нервной системы, включая: (1) спинной мозг; (2) ретикулярную формацию продолговатого мозга, моста и среднего мозга; (3) базальные ганглии; (4) мозжечок; (5) двигательную кору. Каждая из этих областей играет собственную специфическую роль, причем низшие отделы в основном участвуют в автоматических мгновенных мышечных реакциях на сенсорные стимулы, а высшие регионы имеют дело со сложными целенаправленными мышечными движениями, контролируемыми мыслительными процессами.

г) Обработка информации — интегративная функция нервной системы. Одной из наиболее важных функций нервной системы является обработка входящей информации с целью осуществления соответствующих психических и двигательных реакций. Более 99% всей сенсорной информации отбрасывается мозгом как избыточная и ненужная. Например, мы обычно не осознаем давления одежды на некоторые части нашего тела, как и давления со стороны сиденья, на котором сидим. Более того, внимание привлекает только новый объект, появившийся в поле нашего зрения, а однородный постоянный шум в нашем окружении обычно воспринимается лишь подсознательно.

Однако важная сенсорная информация немедленно направляется в соответствующие интегративные и двигательные регионы головного мозга, чтобы вызвать желаемые ответы. Эту способность направлять информацию по определенному пути и осуществлять ее обработку называют интегративной функцией нервной системы. Так, если человек случайно положил руку на горячую плиту, немедленным ответом должно быть отдергивание руки. Это движение сопровождается и другими реакциями, например вскрикиванием от боли.

Роль синапсов в обработке информации. Синапс — место соединения одного нейрона с другим. Далее в этой главе мы обсудим детали синаптической функции. Однако здесь важно обратить внимание, что синапсы определяют направление распространения сигналов в нервной системе. Через некоторые синапсы сигналы легко переходят от одного нейрона к другому, а через другие — с трудом. К тому же облегчающие и тормозные сигналы от других областей нервной системы могут контролировать синаптическое проведение, иногда открывая синапсы для проведения сигнала, а в других случаях — закрывая их.

Кроме того, некоторые постсинаптические нейроны реагируют генерацией большого числа импульсов, а ответная реакция других характеризуется лишь незначительным их количеством.

Синапсы также могут действовать избирательно, часто блокируя слабые сигналы и в то же время пропуская сильные, а в других случаях синапсы отбирают и усиливают слабые сигналы, часто способствуя распространению этих сигналов в разных направлениях, а не только по одному пути.

Учебное видео строение синапса

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

В многоклеточном организме существуют миллиарды клеток со своими потребностями. Существование такой огромной колонии неминуемо ставит вопрос о взаимоотношении клеток друг с другом. В частности, в процессе функционирования одних клеток может произойти ущемление потребностей других, что приведёт в конечном итоге к разрушению многоклеточного организма. Чтобы этого не случилось, должна существовать какая-то сила, объединяющая, направляющая и регулирующая взаимоотношения между клетками организма и, следовательно, между тканями, органами, системами органов. Эту роль выполнят в многоклеточном организме нервная система.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………. 3

Нервная система человека………………………………………………….4

Определение…………………………………………………………….4

Общая характеристика………………………………………………. 4

2. Строение центральной нервной системы………………………………….5

Общий план строения…………………………………………………. 5

Спинной мозг, его функции………………………………………………6

Головной мозг, его функции……………………………………………. 9

Артериальная гипертония и центральная нервная система …………14

Общее представление…………………………………………………….14

Методы лечения гипертонии……………………………………………..16

Заключение……………………………………………………………………….19

Список литературы………………………………………………………………20

Файлы: 1 файл

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

I курс, Б-ЭБ12 группа

к.п.н., доцент кафедры ФК

- Нервная система человека………………………………………………….4

- Определение………………………………………………… ………….4

- Общая характеристика………………………………………… ……. 4

2. Строение центральной нервной системы………………………………….5

- Общий план строения…………………………………………………. . 5

- Спинной мозг, его функции………………………………………………6

- Головной мозг, его функции……………………………………………. 9

- Артериальная гипертония и центральная нервная система …………14

- Общее представление…………………………………………… ……….14

- Методы лечения гипертонии…………………………………………….. 16

В многоклеточном организме существуют миллиарды клеток со своими потребностями. Существование такой огромной колонии неминуемо ставит вопрос о взаимоотношении клеток друг с другом. В частности, в процессе функционирования одних клеток может произойти ущемление потребностей других, что приведёт в конечном итоге к разрушению многоклеточного организма. Чтобы этого не случилось, должна существовать какая-то сила, объединяющая, направляющая и регулирующая взаимоотношения между клетками организма и, следовательно, между тканями, органами, системами органов. Эту роль выполнят в многоклеточном организме нервная система.

Нервная система объединяет организм в единое целое, регулирует и координирует деятельность всех органов и систем организма, обеспечивая эффективное приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды. Нервная система у человека составляет материальную основу его психической деятельности.

Нервная система воспринимает внешние и внутренние раздражители, анализирует и перерабатывает поступающую информацию, хранит следы прошлой активности (следы памяти) и соответственно регулирует и координирует функции организма.

Нервная система – это часть живой системы, которая специализируется на передаче, анализе и синтезе информации, а также материальный субстрат сложных форм психической деятельности, формирующихся на основе объединения различных отделов мозга в функциональные системы.

Нервная система – это совокупность анатомических структур, объединяющая и координирующая деятельность всех органов и систем организма в постоянном взаимодействии с внешней средой.

Существовать может только такая биологическая система, которая способна действовать сообразно внешним условиям в тесной связи с возможностями самого организма. Именно этой единой цели – установлению адекватного среде поведения и состояния организма – подчинены функции отдельных систем и органов в каждый момент времени. В этом плане биологическая система выступает как единое целое.

Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). Нервная система вместе с железами внутренней секреции (эндокринными железами) является главным интегрирующим и координирующим аппаратом, который, с одной стороны, обеспечивает целостность организма, с другой, – его поведение, адекватное внешнему окружению.

Различают центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую, представленную отходящими от головного и спинного мозга нервами и нервными клетками, лежащими вне головного и спинного мозга. По функции вся нервная система подразделяется на соматическую и вегетативную (или автономную). Соматическая нервная система осуществляет преимущественно связь организма с внешней средой: восприятие раздражений, регуляцию движений поперечно-полосатой мускулатуры и др., вегетативная – регулирует обмен веществ и работу внутренних органов: биение сердца, тонус сосудов, перистальтические сокращения кишечника, секрецию различных желез и т.п. Обе они функционируют в тесном взаимодействии, однако вегетативная нервная система обладает некоторой самостоятельностью (автономностью), управляя непроизвольными функциями.

К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг, которые состоят из серого и белого вещества. Серое вещество спинного и головного мозга – это скопление нервных клеток вместе с ближайшими разветвлениями их отростков. Белое вещество – это нервные волокна, отростки нервных клеток, которые имеют миелиновую оболочку (она придает волокнам белый цвет).

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка – нейрон. Формы и размеры нейронов разных отделов нервной системы могут варьировать, но для них характерно наличие тела и отростков – одного длинного (аксона) и множества древовидных коротких (дендритов). Аксон проводит импульсы от тела нейрона к периферическим органам или к другим нервным клеткам. Функция дендритов – проведение импульсов к телу нейронов от периферических рецепторов и других нейронов. Передача нервного импульса от одного нейрона к другому происходит в местах их контактов – синапсах.

Строение спинного мозга.

Спинной мозг находится в позвоночном канале и имеет вид белого тяжа. В центре его проходит спинномозговой канал, вокруг которого сосредоточено серое вещество – скопление нервных клеток, образующих контур бабочки. Серое вещество окружено белым веществом – скоплением пучков отростков нервных клеток.

Рис. 1. Схема строения спинного мозга

1 – передняя и задняя борозды мозга, 2 – серое вещество мозга, 3 – задние корешки мозга, 4 – спинномозговые узлы, 5 – спинномозговой нерв; 6 – передние корешки мозга, 7 – спинномозговой канал, 8 – белое вещество мозга

В сером веществе различают задние и боковые рога. В передних рогах залегают двигательные нейроны, в средних – вставочные, которые осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами.

Чувствительные нейроны лежат вне тяжа, в спинномозговых узлах по ходу чувствительных нервов. От двигательных нейронов передних рогов отходят длинные отростки – аксоны, образующие передние корешки и продолжающиеся далее в двигательные нервные волокна. К задним рогам подходят аксоны чувствительных нейронов, формирующие задние корешки, которые поступают в спинной мозг и передают туда возбуждение с периферии. Здесь возбуждение переключается на вставочный нейрон, а от него – на короткие отростки двигательного нейрона, с которого затем по аксону оно сообщается рабочему органу.

В межпозвонковых отверстиях двигательные и чувствительные корешки соединяются, образуя смешанные нервы, которые затем распадаются на передние и задние ветви. Каждая из них состоит из чувствительных и двигательных волокон. Таким образом, на уровне каждого позвонка от спинного мозга в обе стороны отходит всего 31 пара спинно-мозговых нервов смешанного типа.

Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль спинного мозга, соединяя как отдельные его сегменты друг с другом, так и спинной мозг с головным. Одни проводящие пути называются восходящими или чувствительными, передающими возбуждение в головной мозг, другие – нисходящими или двигательными, проводящими импульсы от головного мозга к определённым сегментам спинного мозга.

Функции спинного мозга.

Спинной мозг выполняет две функции – рефлекторную и проводниковую.

Каждый рефлекс осуществляется через посредство строго определённого участка центральной нервной системы – нервного центра. Нервным центром называют совокупность нервных клеток, расположенных в одном из отделов мозга и регулирующих деятельность какого-либо органа или системы. Например, центр коленного рефлекса находится в поясничном отделе спинного мозга, центр мочеиспускания – в крестцовом, а центр расширения зрачка – в верхнем грудном сегменте спинного мозга. Рефлекторная функция заключается в том, что через нервный центр, регулирующий деятельность какого-либо органа или системы, с помощью рецепторов и исполнительных органов осуществляется рефлекс. Среди них наиболее простые и сложные рефлексы: 1) сгибание и разгибание конечностей, 2) потоотделение, 3) мочеиспускание, 4) дефекация, 5) молоковыведение, 6) рефлекторная деятельность желудка. Все рефлексы спинного мозга в естественных условиях осуществляются с участием головного мозга, включая кору больших полушарий.

Ещё одной важной функцией спинного мозга является проведение импульсов. Пучки нервных волокон, образующих белое вещество, соединяют различные отделы спинного мозга между собой и головной мозг со спинным.

Все нервные волокна одного пути начинаются от однородных нейронов и заканчиваются на нейронах, выполняющих одинаковую функцию.

В соответствии с функциональными особенностями различают ассоциативные, комиссуральные и проекционные (афферентные и эфферентные) нервные волокна. Ассоциативные волокна или их пучки осуществляют односторонние связи между отдельными частями спинного мозга. Связывая разные сегменты, они образуют собственные пучки, являющиеся частью сегментарного аппарата спинного мозга. Комиссуральные волокна соединяют функционально однородные противоположные участки разных отделов спинного мозга. Проекционные волокна связывают спинной мозг с вышележащими отделами. Эти волокна образуют основные проводящие пути, которые представлены восходящими (центростремительными, афферентными, чувствительными) и нисходящими (центробежными, эфферентными, двигательными) путями.

Восходящие проводящие пути несут импульсы от рецепторов, воспринимающих информацию из внешнего мира и внутренней среды организма. В зависимости от вида чувствительности, которую они проводят, их делят на пути экстеро-, проприо- и интероцептивной чувствительности. Нисходящие пути передают импульсы от структур головного мозга к двигательным ядрам, осуществляющим ответные реакции на внешние и внутренние раздражения.

Основными восходящими путями спинного мозга являются тонкий пучок, клиновидный пучок, латеральный и вентральный спиноталамические тракты, дорсальный и вентральный спинно-мозжечковые тракты (Рис. 2.).

Рис. 2. Расположение пучков проводящих путей (на поперечном разрезе спинного мозга)

1 – тонкий пучок, 2 – клиновидный пучок, 3, 4 - задний и передний мозжечковые тракты, 5, 6 - латеральный и вентральный спиноталамические тракты, 7 – спинотекгальный тракт, 8 - прямой пирамидный тракт, 9 – оливоспинальный тракт, 10 – вестибулоспинальный тракт, 11 - рубро-спинальный тракт, 12 - перекрещённый пирамидный тракт

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа. Средняя его масса 1300 – 1500 г (иногда до 2000 г).

Строение головного мозга.

Головной мозг состоит из пяти отделов: переднего (большие полушария), промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга, из которых последние четыре отдела составляют ствол головного мозга. Внутри головного мозга находятся четыре сообщающиеся между собой полости – мозговые желудочки. Они заполнены спинномозговой жидкостью. I и II желудочки расположены в больших полушариях, III – в промежуточном мозге, а IV – в продолговатом. У человека полушария достигают высокого развития, составляя 80% массы мозга.

Рис. 3. Схема строения головного мозга человека (вид сбоку – слева, разрез мозга – справа)

I – ствол мозга, II – мозжечок, III – большие полушария; 1 – продолговатый мозг, 2- варолиев мост, 3- средний мозг, 4 – мозолистое тело.

Продолговатый мозг – продолжение спинного мозга, который повторяет его строение: на передней и задней поверхности также залегают борозды. Он состоит из белого вещества – проводящих пучков, где рассеяны скопления серого вещества – ядра, от которых берут начало черепные нервы – с IX по XII пары, в их числе языкоглоточный (IX пара), блуждающий (X пара), иннервирующий органы дыхания, кровообращения, пищеварения и другие системы, подъязычный (XII пара). Вверху продолговатый мозг продолжается в утолщение – варолиев мост, а с боков от него отходят нижние ножки мозжечка. Сверху и с боков почти весь продолговатый мозг прикрыт большими полушариями и мозжечком.

![]()

Компенсаторные реакции возникают в ответ на нарушение функций, структур, обменных процессов и являются реакцией целостного организма. Они направлены, прежде всего, на восстановление гармоничных, координированных взаимоотношений органов и систем

в интересах целостного организма; поддерживают и сохраняют равновесие организма со средой. В основе сложного механизма компенсации лежит перестройка функций организма, регулируемая центральной нервной системой (ЦНС).Чем тяжелее дефект, тем большее количество систем организма включается в процесс компенсации. Наиболее сложные функциональные перестройки наблюдаются при нарушениях ЦНС, в том числе и анализаторов. Таким образом, степень сложности механизмов компенсаторных явлений находится в зависимости от тяжести дефекта.

Автоматизм включения компенсаторных функций не определяет сразу механизмы компенсации; так, при сложных нарушениях деятельности организма они формируются постепенно. Постепенность развития компенсаторных процессов проявляется в том, что они имеют определенные стадии становления, которые характеризуются особым составом и структурой динамических систем нервных связей и своеобразием протекания процессов возбуждения и торможения.

Материальным субстратом компенсаторных перестроек является центральная нервная система. Формирование механизмов компенсации подчинено законам высшей нервной деятельности. Современная теория компенсации рассматривает компенсаторные явления в свете рефлекторной теории И.П. Павлова. Эта теория, базирующаяся на трех основных принципах: причинность (детерминизм), единство анализа и синтеза и структурность.

Применительно к учению о компенсации нарушенных или утраченных функций принципы рефлекторной деятельности означают следующее:

Принцип причинности. Любой дефект неизбежно вызывает ответную реакцию организма, причем сила и характер этой реакции зависят не только от степени нарушения той или иной функции или органа, но и от состояния организма и тех условий, которые его окружают. Эта реакция имеет своим механизмом замыкание новых временных связей в коре больших полушарий головного мозга.

Так, известен случай, когда после четырехкратной операции по поводу опухоли мозга у 12-летнего ребенка была удалена большая часть левого полушария мозжечка. Сразу после каждой операции у ребенка возникали нарушения двигательной сферы, речи и других функций мозга. Однако довольно быстро эти нарушения компенсировались. Компенсаторные возможности мозга с возрастом уменьшаются, это обусловлено ослаблением лабильности в формировании новых функциональных связей.

Принцип единства анализа и синтеза. В процессе анализа и синтеза, внешних воздействии у человека образуется весьма сложная, по строению функциональная система анализаторов. Полное или частичное нарушение функций какого-либо анализатора приводит к определенным нарушениям этой системы, что отражается в первую очередь на аналитической деятельности. Включение компенсаторных функций приводит к перестройке сохранных анализаторов, благодаря чему способность к аналитико-синтетической деятельности сохраняется, хотя диапазон, уровень, степень и путь анализа суживаются.

В результате взамен утраченного способа образования временных нервных связей в нервной системе проторяются новые, обходные пути, формируются новые условно-рефлекторные нервные связи, восстанавливающие нарушившееся равновесие во взаимоотношениях организма и среды.

Таким образом, физиологический механизм компенсации основывается на нормальном функционировании сохранных систем. При этом включение механизмов компенсации происходит, безусловно-рефлекторным путем, автоматически, а дальнейшее развитие компенсаторных приспособлений есть деятельность условно рефлекторная.

Свойства ЦНС, обеспечивающие механизмы компенсации:

Полифункциональность и полисенсорность каждого из элементов нервной системы. Основная функция нервной системы заключается в сборе, переработке, хранении, воспроизведении и передаче информации с целью организации интеллектуальной, поведенческой деятельности, регуляции функционирования органов, систем органов и обеспечения их взаимодействия. Многие из перечисленных функций реализуются уже на нейронном уровне. Нейроны обладают способностью выполнять все информационные функции нервной системы: восприятие, обработку, хранение, многократное воспроизведение и передачу информации. В этом и заключается основной принцип функционирования нервной системы – принцип полифункциональности.

Полифункциональность присуща большинству структур ЦНС. Например, сенсомоторная кора способна воспринимать сигналы кожной, зрительной, слуховой и других видов рецепции. В ответ на эти сигналы в сенсомоторной коре формируются реакции, которые обычно возникают при нормальной деятельности коркового конца зрительного, слухового или других анализаторов. Следовательно, благодаря полифункциональности одна и та же функция может быть выполнена разными структурами мозга. Этот принципиальный момент свидетельствует о практически безграничных возможностях компенсации функции в ЦНС.

Свойства полифункциональности нервных центров тесно связаны со свойством полисенсорности нейронов. Полисенсорность – это способность одного нейрона реагировать на сигналы разных афферентных систем. Нейрофизиологи выделяют нейроны моносенсорные, реагирующие только на один вид сигналов, бисенсорные – реагирующие на два разных сигнала, например, некоторые нейроны зрительной коры могут реагировать на зрительные и слуховые раздражения. Наконец, в коре мозга имеются нейроны, которые реагируют на три и более вида сигналов. Эти нейроны называются полисенсорными.

Относительная специализация нейронов отдельных областей мозга и локализация функций в коре. Нейроны отдельных областей мозга способны реагировать только на одну характеристику сенсорного раздражения, например, на определенную частоту звука или только на один цвет. Такие нейроны называются мономодальными (моносенсорными). Они обладают высокой избирательностью и высокой чувствительностью к определенным видам раздражений, т.е. являются специализированными. Локализуются специализированные нейроны в зонах первичных проекций анализаторов. Такими зонами являются первичные области зрительной, слуховой, кожной и других зон коры.

Локализация функций в коре определяется, прежде всего, моносенсорными нейронами, имеющими наименьшие пороги чувствительности на свои адекватные раздражения. Однако рядом с этими нейронами всегда имеются полисенсорные нейроны, которые обеспечивают взаимодействие локальной структуры с другими структурами мозга, а тем самым – возможность образования временной связи, компенсацию нарушений функций своей структуры и структур, с нею связанных. Полимодальные нейроны обеспечивают внутрисистемную компенсацию нарушенных функций.

Параллельная (одновременная) обработка разно сенсорной информации. В коре мозга нет такой зоны, которая была бы связана с реализацией только одной функции. В разных отделах мозга имеется разное количество полисенсорных и полимодальных нейронов. Наибольшее количество таких нейронов находится в ассоциативных и во вторичных, третичных зонах коркового конца анализаторов. Значительная часть нейронов моторной коры (около 40 %) также является полисенсорной, они реагируют на раздражения кожи, на звук, свет.

Число полисенсорных нейронов в структурах мозга меняется в зависимости от функционального состояния нервной системы и от выполняемой в данный момент времени задачи. Так, в период обучения с участием зрительного и моторного анализаторов число полисенсорных нейронов в этих зонах коры возрастает. Следовательно, направленное обучение создает условия увеличения полисенсорных нейронов и, тем самым, компенсаторные возможности нервной системы возрастают.

Важно также, что некоторые нейроны коры мозга в результате обучения способны становиться полисенсорными, т.е. если до применения сочетания условного и безусловного стимулов нейрон реагировал только на безусловный стимул, то после ряда сочетаний этот нейрон становится способным реагировать и на условный стимул.

Полимодальность и полисенсорность позволяют нейрону одновременно воспринимать раздражения от разных анализаторов или, если от одного анализатора, то воспринимать одновременно сигналы с разными его характеристиками.

Структурная избыточность и функциональная надежность. Полифункциональность и полисенсорность связаны с другим свойством функционирования мозга – его надежностью. Надежность также обеспечивается такими механизмами, как избыточность, модульность, кооперативность.

Избыточность достигается разными способами. Наиболее распространенным является резервирование элементов. У человека в коре постоянно активны только доли процента нейронов, но их достаточно для поддержания тонуса коры, необходимого для реализации ее деятельности. При нарушении функционирования коры количество фоновоактивных нейронов в ней значительно увеличивается. Избыточность элементов в ЦНС обеспечивает сохранение функций ее структур даже при повреждении значительной их части.

Например, удаление значительной части зрительной коры не приводит к нарушениям зрения. Одно полушарное повреждение структур лимбической системы не вызывает специфических для нее клинических симптомов. Доказательством того, что нервная система имеет большие резервы, являются следующие примеры. Глазодвигательный нерв нормально реализует свои функции регуляции движений глазного яблока при сохранности в его ядре всего 45 % нейронов. Отводящий нерв нормально иннервирует свою мышцу при сохранности 38 % нейронов его ядра, а лицевой нерв выполняет свои функции всего при 10 %-ной сохранности числа нейронов, расположенных в ядре этого нерва.

Высокая надежность в нервной системе обусловлена также множеством связей ее структур, большим количеством синапсов на нейронах. Так, нейроны мозжечка имеют на своем теле и дендритах до 60 тыс. синапсов, пирамидные нейроны двигательной коры – до 10 тыс., альфа-мотонейроны спинного мозга – до 6 тыс. синапсов.

Резервирование проявляется множеством путей реализации сигнала; так, дублирующийся двигательный сигнал, идущий из коры к мотонейронам спинного мозга, может достигнуть их не только от пирамидных нейронов 4 поля коры, но и от добавочной моторной зоны, из других проекционных полей, из базальных ганглиев, красного ядра, ретикулярной формации и других структур. Следовательно, повреждение моторной коры не должно приводить к полному выпадению двигательной информации к мотонейронам спинного мозга.

Следовательно, помимо резервирования, надежность нервной системы достигается дублированием, что позволяет оперативно вводить, по мере надобности, дополнительные элементы, чтобы реализовать ту или иную функцию. Примером такого дублирования может служить многоканальная передача информации, например, в зрительном анализаторе.

Модульность – это принцип структурно-функциональной организации коры мозга, который заключается в том, что в одном нейронном модуле осуществляется локальная переработка информации от рецепторов одной модальности. Между дендритами этого пучка имеют место не только синаптические связи, но и электротонические контакты. Последние обеспечивают синхронность работы нейронов микромодуля, что повышает надежность передачи информации.

В зрительной коре имеет место чередование колонок, нейроны которых реагируют на зрительные стимулы либо только правого, либо только левого глаза. Следовательно, в зрительной коре обоих полушарий мозга имеются глазодоминантные колонки, т.е. колонки, реагирующие на стимуляцию одного глаза (А.Г. Литвак, 2017).

В слуховой коре выделяются колонки, способные дифференцировать сигналы, идущие от обоих ушей, и колонки, не способные к такой дифференциации.

В сенсомоторной коре рядом расположенные колонки выполняют разнонаправленные реакции: например, одни из них возбуждают мотонейроны спинного мозга, другие – тормозят их.

Модульный принцип структурно-функциональной организации работы мозга является проявлением кооперативного характера функционирования нейронов мозга.

Кооперативность создает возможность относительной взаимозаменяемости нейронов, и, тем самым, повышает надежность нервной деятельности. В результате функционирование системы становится мало зависящим от состояния отдельной нервной клетки.

Кооперативность дает возможность структуре выполнять функции, не присущие отдельным ее элементам. Так, отдельный нейрон мозга не способен к обучению, но, находясь в сети нейронов, он приобретает такую способность.

Способность к саморегуляции и самоорганизации. Саморегуляция – свойство структур нервной системы автоматически устанавливать и поддерживать на определенном уровне свое функционирование. Основным механизмом саморегуляции является механизм обратной связи. Обратная связь упорядочивает, суживает множество вариантов прохождения сигнала, создавая тормозное окружение пути возбуждения из неактивных нейронов.

Тесно связан с саморегуляцией нервной системы механизм ее самоорганизации. Самоорганизующиеся системы вообще имеют ряд особенностей, которые присущи и ЦНС: множество входов и выходов; высокий уровень сложности взаимодействия своих элементов; большое количество функционирующих элементов и т.д. Благодаря принципу самоорганизации компенсация функций в нервной системе обеспечивается формированием новых связей на основе включения в активность потенциальных синапсов, использованием накопленного опыта данного индивида.

Развитие нервной системы в онтогенезе приводит к непрерывному усложнению взаимодействия ее систем. Чем больше форм, видов, число условных рефлексов, организуемых в онтогенезе, тем больше связей устанавливается между структурами нервной системы.

Увеличение количества функциональных связей между структурами нервной системы имеет решающее значение, так как в этом случае возрастает число вариантов прохождения сигналов, значительно расширяются возможности компенсации нарушенных функции.

В функции самоорганизации немаловажно то, что нервная система, помимо возможности большого выбора путей для достижения цели, способна избирательно усиливать или ослаблять сигналы.

Так, при усилении сигнала, обеспечивается надежная передача информации при частичной морфологической сохранности структуры, а при ослаблении сигнала – появляется возможность снизить помеху, идущую от других источников. Так как нервная система способна к избирательной фильтрации нужного сигнала, то это позволяет ей, выделив нужный, но слабый сигнал, во-первых, прямо усилить его, а во-вторых, дать ему преимущество при прохождении к воспринимающей структуре за счет снижения силы ненужных, мешающих сигналов.

Принципы иерархичности, иррадиации и концентрация активности. Структурная локализация функций предполагает, что мозг имеет детерминированные пути, системы, реализующие проведение сигнала, организацию той или иной реакции и т.д. Однако помимо жестко детерминированных связей в мозгу реализуются функциональные связи, развивающиеся в онтогенезе. Чем более упрочены, закреплены связи между структурами мозга в процессе индивидуального развития, тем труднее использование компенсаторных возможностей при патологиях.

На основе принципа структурности реализуется механизм иерархичности. Он заключается не столько в соподчинении, сколько в организации компенсаторных процессов. Каждая вышележащая структура участвует в реализации функций нижележащей, но делает это тогда, когда нижележащая структура затрудняется в выполнении своих функций.

Структуры мозга при обучении, при дисфункции одной из них не локализуют возбуждение в своих границах, а позволяют ему широко распространяться по мозгу – принцип иррадиации.

Иррадиация состояния активности распространяется в другие структуры мозга как по прямым связям, так и по опосредованным путям. Возникновение иррадиации при гипофункции структуры, участвующей в реализации того или иного процесса, позволяет найти пути компенсации гипофункции и реализовать нужную реакцию.

Нахождение нового пути закрепляется по рефлекторному принципу и заканчивается концентрацией активности в определенных структурах, заинтересованных в выполнении реакции.

Принцип общего конечного пути. С концентрацией активности в определенных структурах мозга тесно связаны конвергентность и принцип общего конечного пути. Этот принцип реализуется на отдельном нейроне и на системном уровне. В первом случае информация в нейроне собирается на дендритах, соме нейрона, а передается преимущественно через аксон в нейроны других структур мозга. Через синапсы дендритов информация передается только на соседние нейроны.

Наличие общего конечного пути позволяет нервной системе иметь разные варианты достижения нужного эффекта через разные структуры, имеющие выход на один и тот же конечный путь.

Трудности компенсаций, отмечаемые в более старших возрастах, обусловлены не тем, что резервы мозга исчерпаны, а тем, что сформировано большое количество оптимальных путей реализации функций, которые хотя и задействуются в случае патологии, но из-за нее же и не могут быть реализованы. Чаще при патологии требуется формирование новых путей реализации той или иной функции.

Пластичность нервных центров и отдельных нейронов. В основе формирования новых путей, новых функций структуры мозга лежит принцип пластичности. Пластичность позволяет нервной системе под воздействием различных стимулов осуществлять реорганизацию связей для целей сохранения основной функции или для реализации новой функции.

Пластичность позволяет нервным центрам реализовать функции, которые ранее им не были присущи, но благодаря имеющимся и потенциальным связям эти центры становятся способными участвовать в компенсации нарушенных в других структурах функций. Полифункциональные структуры обладают большими возможностями пластичности. В связи с этим неспецифические системы мозга, ассоциативные структуры, вторичные зоны проекций анализаторов, как имеющие значительное число полифункциональных элементов, более способны к пластичности, чем зоны первичных проекций анализаторов. Четким примером пластичности нервных центров является классический опыт П.К. Анохина с изменением связей центров диафрагмального и плечевого нервов.

В этом опыте были перерезаны диафрагмальный и плечевой нервы и центральный конец диафрагмального нерва был присоединен к периферическому концу плечевого, и, наоборот, центральный конец плечевого нерва к периферическому диафрагмального. По истечении некоторого времени после операции у животного восстанавливались правильная регуляция дыхания и правильная последовательность произвольных движений. Следовательно, нервные центры перестроили свою функцию таким образом, как этого требовала периферическая мышечная система, с которой была установлена новая связь. На ранних этапах онтогенеза перестройки такого типа более совершенны и динамичны.

Рефлекторный принцип функционирования. Наиболее существенную роль в компенсации дисфункций структур мозга играет рефлекторный принцип его функционирования. Каждая новая рефлекторная связь между структурами мозга является новым его состоянием, позволяющим реализовывать требуемую в данный момент функцию.

В настоящее время взаимодействие полушарий головного мозга понимается как взаимодополняющее, взаимно компенсирующее в реализации различных функций центральной нервной системы. Несмотря на то, что каждое полушарие выполняет ряд специфичных для него функций, нужно иметь в виду, что любая функция мозга, выполняемая левым полушарием, может быть выполнена и правым полушарием. Речь идет только о том, насколько успешно, быстро, надежно, полно формируются рефлексы.

Читайте также: