Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей реферат

Обновлено: 28.06.2024

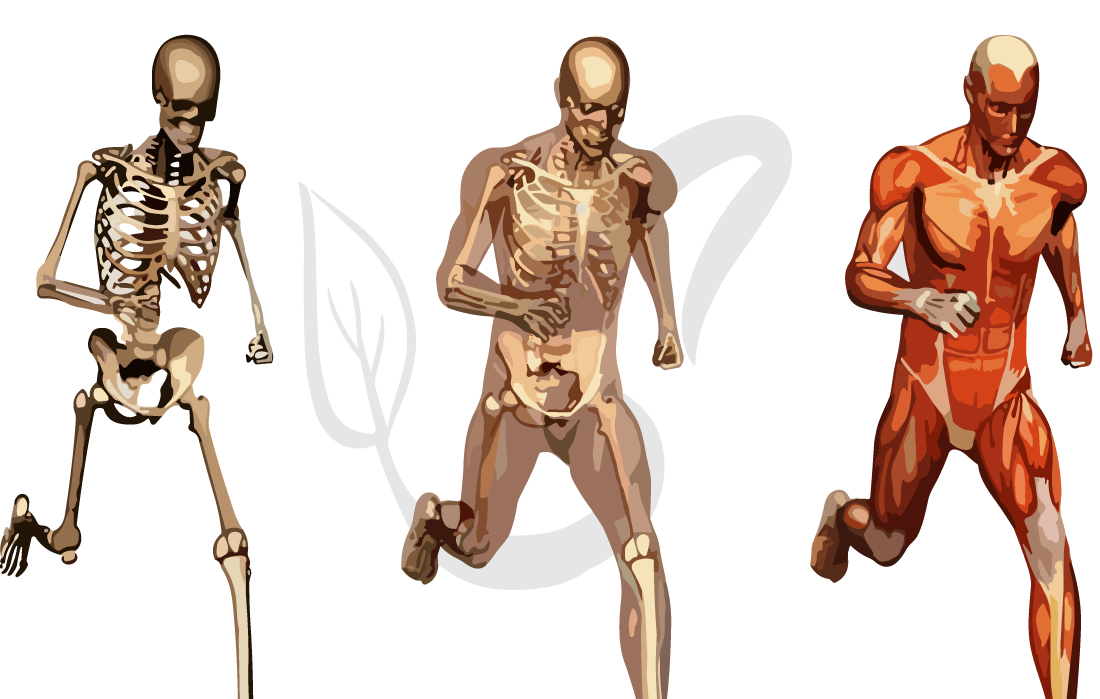

Одной из главных функций человека является движение его в пространстве. Движение — это основная приспособительная реакция организма к окружающей его среде. Эту функцию у млекопитающих (и человека) выполняет опорно-двигательный аппарат, который состоит из двух частей: пассивной и активной. К пассивной относятся кости, соединенные между собой, к активной — мышцы, при сокращении которых изменяется положение тела в пространстве.

Скелет (skeletos – высохший, высушенный) – совокупность костей и их соединений. Наука о костях – остеология, об их соединениях – артрология (синдесмология), о мышцах - миология. Система скелета человека включает около 200 костей (208), 85 из которых парные.

Кости – пассивная часть скелета.

Функции скелета:

1. Механические 2. Биологические

- Опорная - костно-хрящевая опора тела - Участие в минеральном обмене

- Двигательная- приводит в движение тело и (депо фосфора, Са, железа)

отдельные его части - Участие в гемопоэзе (кроветворении)

- Защитная (вместилище для органов) выработка красн костным моз.- эр.и лейк

- Рессорная (амортизационная) смягчает

толчки и сотрясения - Участие в иммунных процессах

- Антигравитационная (приподнимание) – выработка В- Лимф.и предш Т-лимф.

создает опору для устойчивости тела,

приподнимающегося над землей.

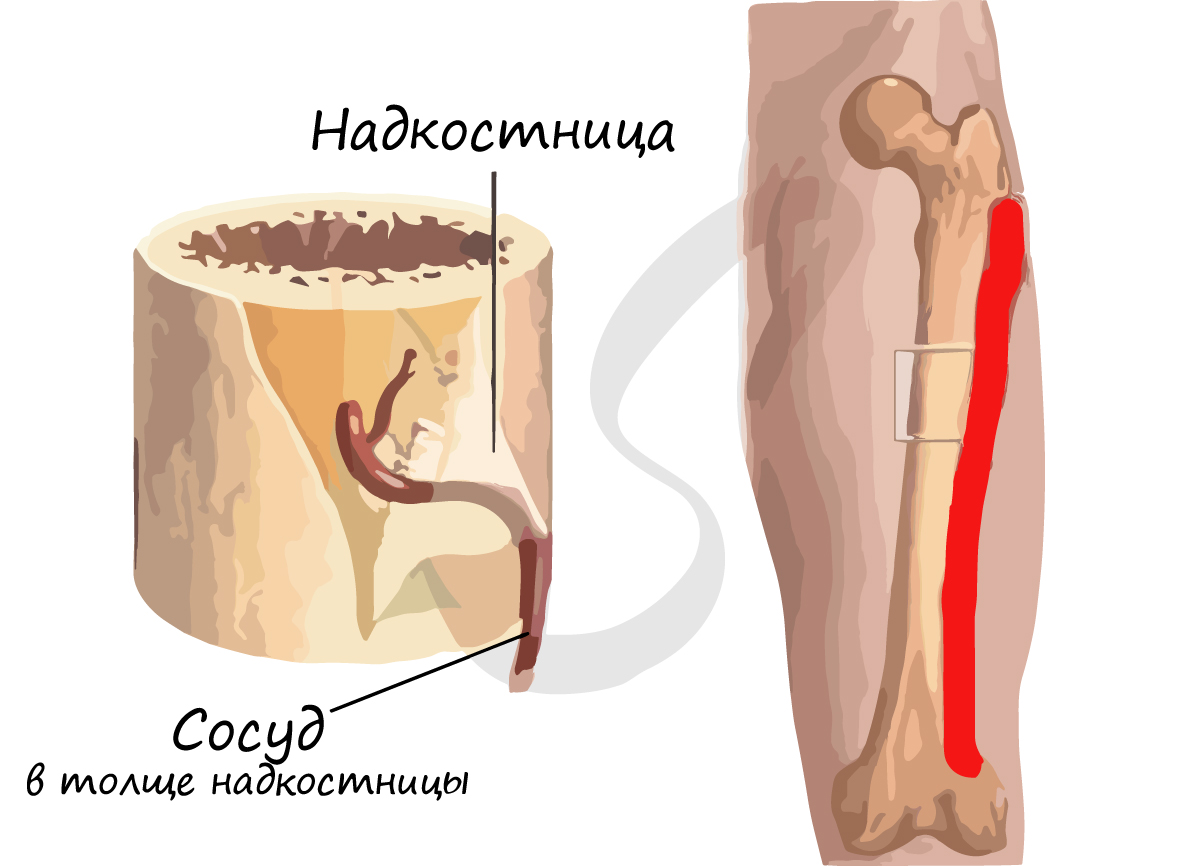

Кость является самостоятельным органом. Основу кости составляет пластинчатая костная ткань, состоящая из компактного и губчатого вещества. Снаружи кость покрыта периостом (надкостница), через который осуществляется обмен веществ и питание.

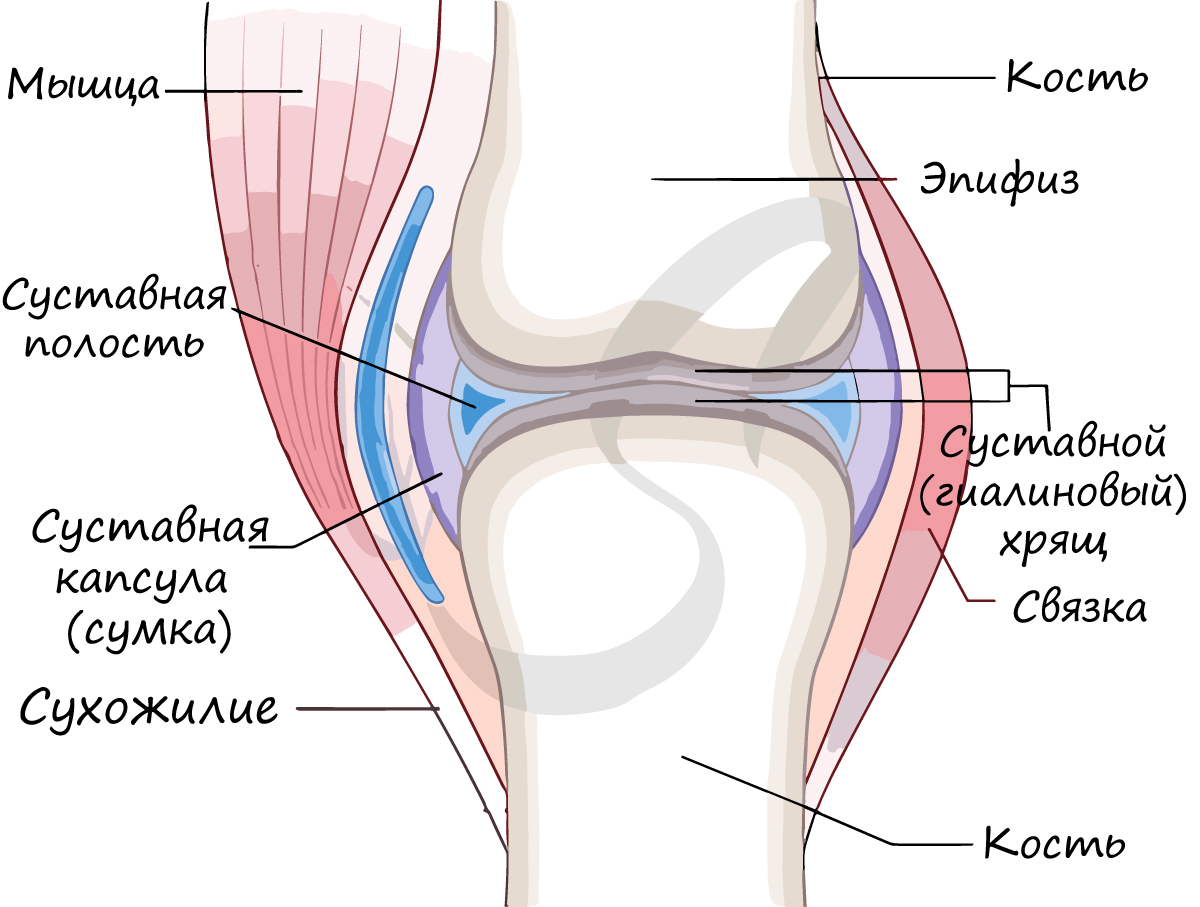

Суставные поверхности лишены периоста, они покрыты гиалиновым хрящом. Внутри кости находится красный и желтый костный мозг. Кость густо снабжена кровеносными сосудами и нервами. В компактном веществе пластинки образуют остеоны – гаверсовы системы.

Структурно-функциональной единицей кости является остеон – образование, состоящее из 5-20 цилиндрических пластинок, разный по диаметру и вставленных друг в друга. В центре остеона проходит гаверсов канал, содержащий кровеносные сосуды. Между остеонами залегают вставочные пластинки, снаружи - окружающие. Губчатое вещество образует множество ячеек. Живая кость на 50% состоит из воды, на 12,5 % из органических веществ, на 21,8% из неорганических, на 15,7% из жира. Неорганические вещества придают кости прочность, органические – гибкость.

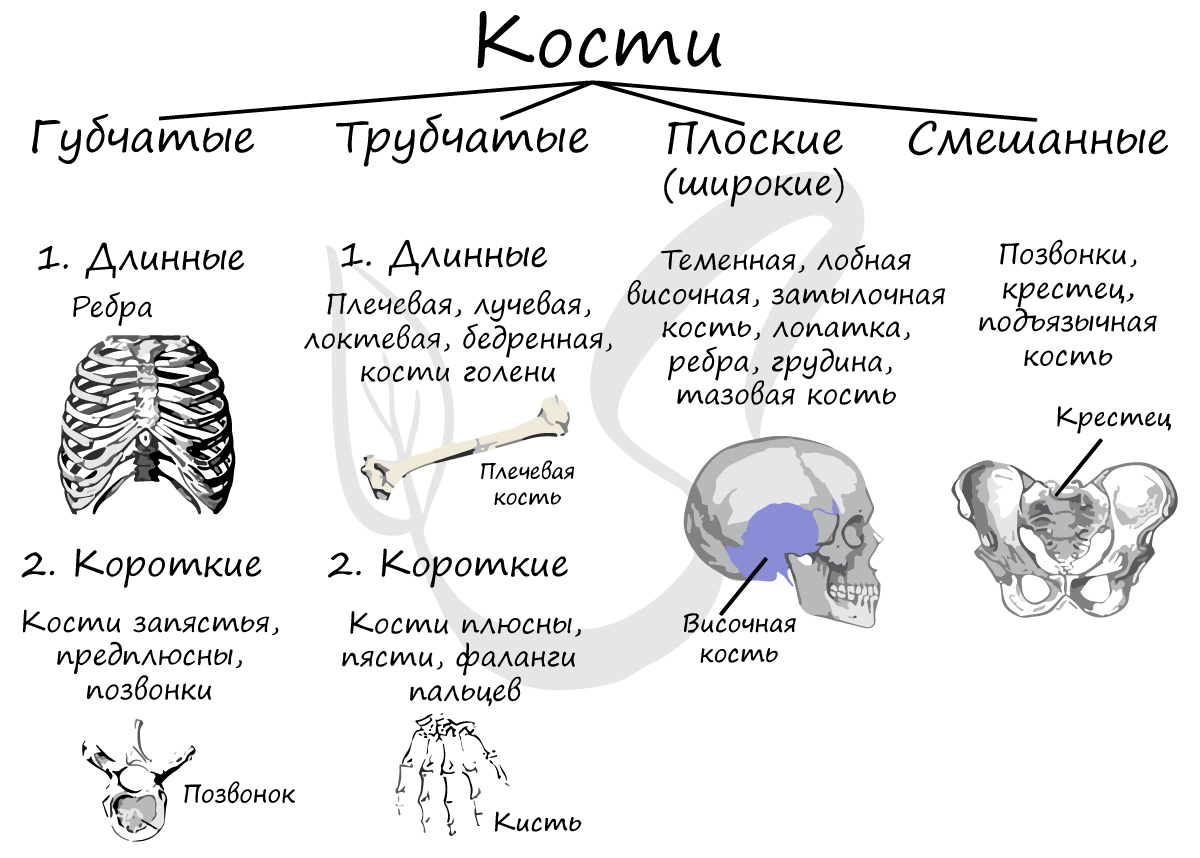

Классификация костей:

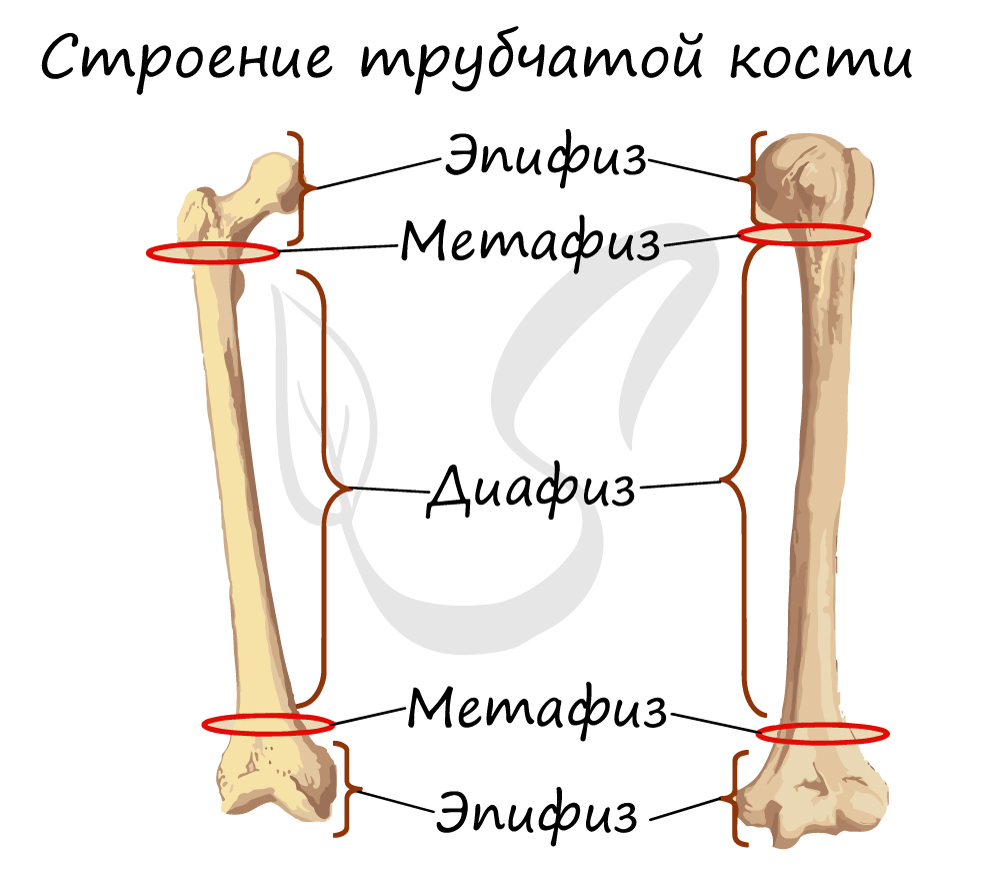

1.Длинные (трубчатые) – имеют длинное тело – диафиз и утолщенные концы - эпифизы с суставными поверхностями. Метафизы – участки перехода диафиза в эпифиз (шейка кости). Апофизы – участки возвышения над поверхностью кости (бугристости, шероховатости), к которым крепятся сухожилия мышц. Это скелет конечностей.

2.Короткие (губчатые) – имеют форму неправильного куба или многогранника (запястье, предплюсна)

3.Плоские (широкие) – образуют полости тела (ребра, грудина, таз, череп)

4.Ненормальные (смешанные) – позвонки (тело- из губчатых костей, дуга и отростки – плоских)

5.Воздухоносные (пневмотические) – имеют в теле полость, заполненную воздухом и выстланную слизистой оболочкой (лобная, клиновидная, решетчатая и верхняя челюсть). Все они сообщаются с полостью носа.

Виды соединения костей

Кости скелета человека объединяются в общую функциональную систему (пассивная часть опорно-двигательного аппарата) при помощи различных видов соединения. Все соединения костей разделяются на три вида: непрерывные, прерывные и симфизы.

В зависимости от вида тканей, которые соединяют кости, выделяют следующие виды непрерывных соединений: фиброзные, костные и синхондрозы (хрящевые соединения)

Непрерывные (синартрозы)

Прерывные (диартрозы)

Переходные формы (полусуставы, симфизы, гемиартрозы)

1. фиброзные (синдесмозы) – связки, мембраны, швы, (плотная волокнистая соединительная ткань)

2. хрящевые (синхондрозы) - временные, постоянные вколачивания

3. костные (синостозы)

По форме суставных поверхностей:

- шаровидный (плечевой)

- чашеобразный (тазобедренный)

- плоский (суставы между суставными отростками позвонков)

- эллипсовидный (лучезапястный)

- седловидный (запястно-пястный, сустав большого пальца)

- мыщелковый (коленный)

- цилиндрический (проксимальный и дистальный лучелоктевые)

- винтообразный (плечелоктевой)

- блоковидный (межфаланговые)

1.симфиз рукоятки грудины

Наиболее совершенными из всех соединений костей являются диартрозы (суставы) - подвижные соединения костей, выполняют функции движения. В позвоночном столбе их около 120, но план строения всех одинаков.

Строение простого сустава:

Основные элементы

Вспомогательные элементы

- суставные поверхности

- суставные хрящи

- суставная капсула

- суставная полость

- синовиальная жидкость

- · связки

- · суставные диски

- · суставные мениски

- · суставные губы

- · синовиальные сумки

Суставные поверхности – участки соприкосновения костей. Имеют форму: шаровидную, чашеобразную, эллипсовидную, седловидную, мыщелковую, цилиндрическую, блоковидную, винтообразную. Если поверхности костей соответствуют друг другу, - конгруэнтные (совпадающие, соответствующие), если нет – инконгруэнтные.

Суставной хрящ (0,2 – 6 мм .) покрывает суставные поверхности, сглаживает неровности костей, амортизирует движения. Чаще встречается гиалиновый хрящ (искл.: височно-нижнечелюстной и грудино-ключичный имеют волокнистый хрящ). Суставная капсула герметично закрывает суставные поверхности. Имеет 2 слоя: наружный – фиброзная мембрана (крепкая, прочная, функция защиты) и внутренний - синовиальная (вырабатывает синовию, функция смазки, напоминает белок куриного яйца).

Суставная полость – узкая щель, ограниченная суставными поверхностями и синовиальной мембраной, герметически изолированная. В норме в ней всегда отрицательное давление (ниже атмосферного).

Внесуставные и внутрисуставные связки укрепляют сустав и капсулу.

Вспомогательные - Суставные диски и мениски – сплошные и несплошные хрящевые пластинки, расположенные между инконгруэнтными суставными поверхностями. Сглаживают неровности. Суставная губа - хрящевой валик, расположенный вокруг суставной впадины и служащий для увеличения ее размера. Синовиальная сумка – выпячивание синовиальной мембраны в истонченных участках фиброзной мембраны капсулы сустава (коленный, до 17 сумок). Функция амортизации и скольжения.

Классификация суставов

Сустав, образованный двумя суставными поверхностями – простой, тремя и более – сложный. Если в суставе присутствует мениск, разделяющий полость на 2 этажа, - комплексный. Два анатомически изолированных друг от друга, но работающих вместе, - комбинированные.

2. Биомеханическая. Если движение в суставе осуществляется по одной оси - одноосный, по двум – двуосный, по трем и более, - многоосный.

полусуставы Гемиартроз (симфиз) – хрящевое соединение костей, в центре которого имеется узкая щель, внутри нет синовиальной мембраны, а снаружи не покрыто капсулой. В нем возможны лишь небольшие смещения костей (лобковый симфиз – роды – кресцово-позвоночный симфиз).

- Осевой (позвоночный столб, грудная клетка, череп)

- Добавочный (верхние и нижние конечности)

Скелет туловища

Скелет туловища состоит из позвоночного столба, грудной клетки и является частью осевого скелета.

Позвоночный столб (Kolumna vertebralis) – располагается на дорсальной поверхности туловища. Функции:

2.защитная (спинной мозг)

3.локомоторная (движение туловища и головы)

4.рессорная (бег, ходьба)

В состав входит 33-34 позвонка, из которых 24 являются свободными (истинные) - шейные, грудные, поясничные, остальные являются сросшиеся (ложные) – крестец и копчик.

Составляющие позвонки:

5.1 – 3 – копчиковые

Строение истинного позвонка:

1.Утолщенное тело – направлено вперед

2.Дуга – направлена назад

3.Позвоночное отверстие (образует позвоночный канал)

4.7 отростков, отходящих от дуги:

- Остистый – направлен назад

- Поперечные - в стороны

- Верхние суставные

- Нижние суставные

В месте соединения дуги позвонка с телом с каждой стороны имеется 2 позвоночные вырезки (верхняя и нижняя), которые при соединении позвонков образуют межпозвоночные отверстия, через которые проходят кровеносные сосуды и нервы.

Особенности шейных позвонков:

1.Имеют отверстия в поперечных отростках для прохождения позвоночных артерий

2.Имеют раздвоение на концах остистых отростков

3.Первый шейный – атлант – не имеет тела и остистого отростка, а содержит дугу и 2 латеральные массы, на которых имеются 2 суставные ямки (верхние и нижние). Они служат для сочленения с затылочной костью (атланто-затылочный сустав) и со вторым шейным позвонком.

4.Второй шейный позвонок – эпистофей (осевой) – имеет на своей верхней поверхности зубовидный отросток, вокруг которого вращается череп вместе с атлантом. При травмах шеи он часто ломается и повреждает спинной мозг.

5.На передней поверхности шестого шейного позвонка имеется сонный бугорок - место прижатия общей сонной артерии для временной остановки кровотечения.

6.Седьмой шейный позвонок имеет нерасщепленный на конце остистый отросток, который длиннее остальных и прощупывается через кожу (выступающий).

7.Имеют самые маленькие тела

Особенности грудных позвонков:

1.Остистые отростки являются самыми длинными и направлены вниз

2.На телах и поперечных отростках имеются реберные ямки (для соединения с головками и бугорками ребер)

Особенности поясничных позвонков:

1.Имеют самые массивные тела

2.Остистые отростки напоминают прямоугольные пластинки, направленные прямо назад.

Особенности кресцовых позвонков:

1.Они являются ложными, срастаются, образую кресцовую кость (os sacrum) - состоит из 5 позвонков, которые к 20 годам срастаются в единую кость.

Крестец спереди:

- Основание

- Передние поперечные линии

- Передние кресцовые отверстия (для прохождения нервов и сосудов)

- Латеральные части

- Верхушка

Крестец сзади:

- Кресцовые рога (для сочленения с пятым поясничным позвонком)

- Кресцовый канал

- Ушковидная поверхность (для сочленения с подвздошной костью)

- Латеральный кресцовый гребень

- Промежуточный кресцовый гребень (места срастания отростков)

- Срединный кресцовый гребень

- Кресцовая щель

Особенности копчиковых позвонков:

- Срастаются в копчиковую кость (os coccugis) – имеет копчиковые рога для сочленения с кресцом и 3 недоразвитых позвонка.

Тела с 3-7 шейных, все грудные и поясничные позвонки срастаются при помощи синхондрозов и симфизов (межпозвоночные диски). Дуги и остистые отростки соседних истинных позвонков соединяются при помощи синдесмозов (связок). Кресцовые после 20 лет срастаются при помощи синостозов. Крестец с копчиком – тип синхондроза или симфиза. Позвоночный столб имеет физиологические изгибы:

Шейный лордоз образуется, когда ребенок начинает самостоятельно держать голову, поясничный, когда начинает самостоятельно сидеть, кифозы, когда самостоятельно ходить. Аортальный сколиоз – небольшое отклонение грудного отдела позвоночника вправо, т.к. слева проходит грудная аорта. Изгибы необходимы для поддержания рессорной функции позвоночника. В результате нарушения симметрии в развитии мышечной массы тела человека появляется еще и патологический (боковой) изгиб — сколиоз.

Грудная клетка (toraks) – 12 пар ребер, грудина и грудной отдел позвоночника. Это скелет стенок грудной полости (торакальная терапия).

Грудина (sternum) – плоская кость, состоящая из 3 частей:

- Верхняя – рукоятка

- Средняя – тело

- Нижняя – мечевидный отросток

К 30 годам жизни она становится единой костью. На верхнем крае рукоятки грудины имеется яремная вырезка (яремная вена), по бокам – ключичные вырезки (грудино-ключичные суставы), на наружных краях тела и рукоятки - по 7 реберных вырезок.

Ребра (costae) – длинные плоские кости. Их 12 пар. Задняя часть ребра костная, передняя – хрящевая. Ребро имеет головку, шейку, тело. Между телом и головкой имеется шейка ребра. Между шейкой и телом у верхних 10 пар имеются бугорки с суставными поверхностями для сочленения с реберными ямками позвонков.

У ребра имеется внутренняя и наружная поверхность, верхний и нижний края. На внутренней поверхности вдоль нижнего края ребер проходит борозда ребра – место залегания межреберных сосудов и нервов (торакальные пункции проводят по верхнему краю ребра).

Классификация ребер:

- Истинные (верхние 7 пар, соединяются с грудиной)

- Ложные (3 пары, образуют реберные дуги)

- Колеблющиеся, флюктуирующие (2 пары, свободно залегают в мышцах)

Задние концы ребер соединяются с телами и поперечными отростками грудных позвонков с помощью 2 суставов:

1.сустав головки ребра

грудная клетка в целом по форме напоминает усеченный конус. Верхняя апертура (отверстие) грудной клетки свободна (верхушки легких, трахея, пищевод, сосуды и нервы). Нижняя апертура герметично затянута диафрагмой.

Функции конечностей строго разграничены:

Верхние – органы труда

Нижние – органы опоры и передвижения

Они имеют общий план строения: пояс и свободная конечность. Конечность образована тремя сегментами: проксимальный имеет одну кость (плечевая, бедренная), средний имеет 2 кости (лучевая – локтевая, большеберцовая и малоберцовая) и дистальный имеет множество костей (кисть и стопа). К поясу верхней конечности относят лопатку и ключицу.

Ключица (clavikula) – парная s – образно изогнутая трубчатая кость, в которой различают тело и 2 суставных конца (грудинный и акромиальный). Эти концы можно прощупать. Ключица отодвигает плечевой сустав от грудной клетки и обуславливает движение руки. Место типичного перелома ключицы – тело ближе к грудинному концу. Грудинный конец ключицы образует с грудиной седловидный грудино-ключичный сустав. Внутри него имеется диск, разделяющий его полость на 2 этажа: есть возможность движения вокруг 3 осей.

Лопатка (scapula) – плоская кость треугольной формы.

Края: верхний латеральный медиальный

Углы: верхний, нижний, латеральный

Латеральный угол лопатки утолщен и заканчивается суставной впадиной для сочленения с головкой плечевой кости (шаровидный сустав с суставной губой). Передней углубленной поверхностью лопатка прилегает к задней стенке грудной клетки на уровне 2-6 ребра (лопаточная ямка). На задней поверхности лопатки имеется лопаточная ость, переходящая в плечевой отросток - акромион. Эти выступы легко прощупываются через кожу. На акромионе имеется суставная поверхность для сочленения с ключицей. Лопаточная ость делит поверхность лопатки на надостную и подостную ямки, в которых залегают одноименные мышцы. Выше суставной впадины имеется клювовидный отросток, в верхнем крае которого проходит вырезка для прохождения сосудов и нервов.

Плечевая кость (humerus) – длинная трубчатая кость, имеющая диафиз и 2 эпифиза. Проксимальный эпифиз имеет головку, входящую в суставную впадину лопатки, образуя шаровидный по форме плечевой сустав. Головка соединяется с диафизом при помощи узкой анатомической шейки. Ниже ее на передней поверхности имеется малый бугорок, на латеральной поверхности – большой. Между ними проходит межбугорковая борозда, в которой залегает сухожилие бицепса. Ниже бугорков имеется суженый участок кости - хирургическая шейка – место типичного перелома кости. Выше середины диафиза на латеральной поверхности имеется дельтовидная бугристость, к которой крепится дельтовидная мышца. Ниже ее на задней поверхности проходит спиральная борозда лучевого нерва. Дистальный эпифиз образует утолщенный мыщелок, состоящий из головки и блока. Головка соединяется с головкой лучевой кости, блок соединяется с блоковидной вырезкой локтевой кости в локтевом суставе. Над блоком имеется венечная ямка, над головкой - лучевая, на задней поверхности - ямка локтевого отростка. Над мышелком возвышаются латеральный и медиальный надмыщелки, к которым крепятся сухожилия мышц.

Лучевая кость (radius) – длинная трубчатая кость треугольной формы, расположенная на предплечье со стороны большого пальца. Имеет диафиз и два эпифиза. Проксимальный эпифиз имеет головку с суставной сумкой и суставной окружностью, дистальный - запястную суставную поверхность, локтевую вырезку и шиловидный отросток.

Локтева кость (ulna) – длинная трубчатая кость трехгранной формы, имеющая диафиз и два эпифиза. Проксимальный эпифиз представлен венечным и локтевым отростками, служащими для сочленения с блоком плечевой кости. Дистальный эпифиз имеет головку, суставную окружность и шиловидный отросток. Эпифизы этих костей соединяются, образуя проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы, позволяющие лучевой кости вращаться вместе с кистью. Типичное место перелома этих костей – нижняя треть предплечья, часто с отрывом шиловидного отростка (лучевая кость). При двойном переломе предплечья кисть приобретает вид вилки - перелом Коллиса. Воспаление связок локтевого сустава – эпикандилит.

Кости кисти (ossa manus) – запястье, пястье и фаланги пальцев

Кости запястья (ossa karpi) – лежат в два ряда по 4 кости в каждом, счет ведут со стороны большого пальца. Верхний ряд:

Существуют два основных типа соединений костей: непрерывные и прерывные, или суставы. Непрерывные соединения имеются у всех низших позвоночных и на эмбриональных стадиях развития у высших. Когда у последних формируются закладки костей, между ними сохраняется их исходный материал (соединительная ткань, хрящ). При помощи этого материала происходит сращение костей, т.е. образуется непрерывное соединение. Прерывные - соединения развиваются на более поздних стадиях онтогенеза у наземных позвоночных и являются более совершенными, так как обеспечивают более дифференцированную подвижность частей скелета. Они развиваются вследствие возникновения щели в исходном материале, сохранившемся между костями. В последнем случае остатки хряща покрывают сочленяющиеся поверхности костей. Существует еще третий, промежуточный тип соединений – полусустав.

Непрерывные соединения. Непрерывное соединение –синартроз, или сращение, имеет место в том случае, когда кости связаны друг с другом соединяющей тканью. Движения при этом крайне ограниченны или вовсе отсутствуют. По характеру связующей ткани различают соединительнотканные сращения, или синдесмозы (рис. 1.5, A), хрящевые сращения, илисинхондрозы (рис. 1.5, Б), и сращения при помощи костной ткани – синостозы.

Синдесмозы бывают трех родов: 1) межкостные перепонки,например между костями предплечья или

Рис. 1.5. Типы соединения костей (схема):

А – синдесмоз; Б – синхондроз; В – сустав; 1 – надкостница; 2 – кость; 3 – волокнистая соединительная ткань; 4 – хрящ; 5 – синовиальный и 6 – фиброзный слой суставной сумки; 7 – суставные хрящи; 8 – полость сустава

голени; 2) связки, соединяющие кости (но не связанные с суставами), например связки между отростками позвонков или их дугами; 3) швы между костями черепа.

Полунепрерывные соединения костей, полусуставы, или симфизы - это переходная форма от непрерывных соединений к прерывным. Симфизы имеют небольшую щель в хрящевой или соединительнотканной прослойке между соединяющимися костями. Они могут быть укреплены межкостными связками. Симфизы являются существенно малоподвижными соединениями костей. Симфизы встречаются в грудине (симфиз рукоятки грудины), в позвоночном столбе (межпозвоночные симфизы), в тазу (лобковый симфиз) и в некоторых других частях скелета.

Биомеханическая Кл – я.

Рычаг первого рода - двуплечий, носит название "рычаг равновесия". Точка опоры располагается между точкой приложения силы (сила мышечного сокращения) и точкой сопротивления (сила тяжести или масса органа). Примером может служить соединение позвоночника с черепом. Равновесие достигается при условии, если вращающий момент прилагаемой силы (произведение силы, действующей на затылочную кость на длину плеча, которая равна расстоянию от точки опоры до точки приложения силы) равен вращающему моменту силы тяжести (произведение силы тяжести на длину плеча, равную расстоянию от точки опоры до точки приложения силы тяжести). По-правде говоря я и сам физику терпеть не могу, поэтому на все эти вращающие моменты и подобную поебень можно забить. Просто постмотрите на рисунок и всё станет понятно.

Рычаг второго рода одноплечий, в биомеханике (в отличие от механики) бывает двух видов. Вид рычага зависит от места расположения точки приложения силы и точки действия силы тяжести, которые и в том и вдругом случае находятся по одну сторону от точки опоры.

Первый вид рычага второго рода - "рычаг силы" - имеет место в том случае, если плечо приложения мышечной силы длиннее плеча сопротивления (силы тяжести). Рассматривая в качестве примера стопу, можно видеть, что точкой опоры (ось вращения) служат головки плюсневых костей, точкой приложения мышечной силы (трёхглавая мышца голени) является пяточная кость, а точка сопротивления (тяжесть тела) приходится на место сочленения костей голени со стопой (голеностопный сустав). В этом рычаге происходит выигрыш в силе (плечо приложени силы длиннее) и проигрыш в скорости перемещения точки сопротивления (её плечо короче).

У второго вида одноплечевого рычага - "рычаг скорости" - плечо приложения мышечной силы короче, чем плечо сопротивления, где приложена противодействующая сила, сила тяжести. Для преодоления силы тяжести, точка приложения которой отстоит на значительное расстояние ото точки вращения в локтевом суставе (точка опоры), необходима значительно большая сила мышц сгибателей, прикрепляющихся вблизи локтевого сустава (в точке приложения силы). При этом происходит выигрыш в скорости и размахе движения более длинного рычага (точка сопротивления) и проигрыш в силе, действующей в точке приложения этой силы.

Выделяют три вида соединений костей. Непрерывные соединения, в которых между костями имеется прослойка соединительной ткани или хряща. Щель или полость между соединяющимися костями отсутствует. Прерывные соединения, или суставы (синовиальные соединения), характеризуются наличием между костями полости и синовиальной мембраны, выстилающей изнутри суставную капсулу. Симфизы, или полусуставы, имеют небольшую щель в хрящевой или соединительнотканной прослойке между соединяющимися костями (переходная форма от непрерывных соединений к прерывным).Непрерывные соединения имеют большую упругость, прочность и, как правило, ограниченную подвижность. В зависимости от вида ткани, соединяющей кости, выделяют три вида непрерывных соединений: 1) фиброзные соединения, 2) синхондрозы (хрящевые соединения) и ) костные соединения.Фиброзные соединения, articulationes fibrosae, являются прочными соединениями костей при помощи плотной волокнистой соединительной ткани. Выделено три вида фиброзных соединений: синдесмозы, швы и вколачивание.Синдесмоз, syndesmosis, образован соединительной тканью, коллагеновые волокна которой срастаются с надкостницей соединяющихся костей и переходят в нее без четкой границы. К синдесмозам относятся связки и межкостные перепонки. Связки, ligamenta, представляют собой толстые пучки или пластины, образованные плотной волокнистой соединительной тканью.Межкостные перепонки, membranae interosseae, натянуты между диафизами длинных трубчатых костей. Нередко межкостные перепонки, связки служат местом начала мышц.Шов, sutura, — разновидность фиброзного соединения, в котором между краями соединяющихся костей имеется узкая соединительнотканная прослойка. Соединение костей швами встречается только в черепе. В зависимости от конфигурации краев соединяющихся костей выделяют зубчатый шов, sutura serrata; чешуйчатый шов, sutura squamosa, и плоский шов, sutura plana. Особым видом фиброзного соединения является вколачивание, gomphosis (например, зубоальвеолярное соединение, articulatio dentoalveolaris). Этим термином обозначают соединение зуба с костной тканью зубной альвеолы. Между зубом и костью имеется тонкая прослойка соединительной ткани — периодонт, periodontum.Синхондрозы, synchondroses, представляют собой соединения костей с помощью хрящевой ткани. Такие соединения характеризуются прочностью, малой подвижностью, упругостью вследствие эластических свойств хряща. Степень подвижности костей и амплитуда пружинящих движений в таком соединении ч зависят от толщины и строения хрящевой прослойки между костями. Если хрящ между соединяющимися костями существует в течение всей жизни, то такие синхондрозы являются постоянными. В тех случаях, когда хрящевая прослойка между костями сохраняется до определенного возраста (например, клиновидно-затылочный синхондроз), это временное соединение, хрящ которого замещается костной тканью

2.Двенадцатиперстная кишка. Строение, топография, функция, кровоснабжение,иннервация, лимфоотток.

Мы открываем новую главу анатомии, посвященную опорно-двигательному аппарату. Именно он обеспечивает опору для организма, поддерживает части тела в необходимом положении, служит защитой внутренним органам и обеспечивает локомоторную функцию - движение.

Кости - основа опорно-двигательного аппарата, который мы начинаем изучать. Остеология (от греч. osteon - кость) - раздел анатомии, посвященный изучению костной ткани, отдельных костей и скелета в целом.

Помимо того, что вы узнали о строении костей в разделе "соединительные ткани", существует еще ряд важнейших моментов, на которые я обращу внимание в данной статье.

Скелет и суставы - пассивная часть опорно-двигательного аппарата, мышцы - активная часть. Сокращаясь, мышцы меняют положения костей - возникают различные движения.

Строение кости

Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества представлены оссеином (от лат. os - кость), неорганические вещества - фосфатом кальция. Эластичность костей обусловлена оссеином, а твердость - солями кальция. В норме это соотношение представляет баланс.

У детей кости более эластичны и упруги, чем у взрослых: в них преобладают органические вещества. В костях пожилых людей снижается содержание как органического компонента, так и неорганического - солей кальция, поэтому кости пожилых хрупкие и подвержены переломам.

Компактное вещество кости формируют костные пластины, плотно прилегающие друг к другу и образующие остеоны (структурные единицы компактного вещества костной ткани). Компактное вещество придает кости прочность.

Губчатое вещество также содержит костные пластинки, однако они не образуют остеоны, в связи с чем губчатое вещество менее прочное, чем компактное вещество. В губчатом веществе между костными перекладинами (костными балками) расположен красный костный мозг.

В красном костном мозге проходят начальные стадии развития форменные элементы крови: здесь появляются эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Желтый костный мозг (жировая ткань) выполняет питательную функцию: здесь накапливаются питательные вещества - жиры (липиды). В случае большой кровопотери желтый костный мозг способен замещаться клетками красного костного мозга.

Локализуется желтый костный мозг в костномозговых полостях (костномозговом канале) трубчатых костей (в диафизах).

Итак, подведем итоги. Губчатое вещество - место расположения красного костного мозга - центрального органа кроветворения. В полостях трубчатых костей располагается желтый костный мозг, выполняющий питательную функцию и способный замещаться клетками красного костного мозга при больших кровопотерях.

Структурная единица компактного вещества кости - остеон, или Гаверсова система. В канале остеона (Гаверсовом канале) проходят кровеносные сосуды, нервы. Располагаются остеоны по направлению действия силы, что определяет механическую прочность кости.

Основные клетки костной ткани, изученные нами в разделе "соединительные ткани": остеобласты, остеоциты и остеокласты. Остеоциты имеют отростчатую форму и располагаются вокруг Гаверсова канала.

Классификация костей

Кости цилиндрической формы, чаще всего их длина больше ширины. В полости трубчатых костей находится желтый костный мозг.

К длинным трубчатым относятся бедренная, малоберцовая и большеберцовая кости, плечевая, лучевая и локтевая кости. К коротким - плюсневые и пястные кости, фаланги пальцев. При движении трубчатые кости выполняют функции подобно рычагам, которые приводят в движение мышцы.

Ширина губчатых костей приблизительно равна длине. Губчатые кости покрыты снаружи слоем компактного вещества, состоят из губчатого вещества, в котором находится красный костный мозг.

Губчатые кости: грудина (плоская губчатая кость), ребра (плоские губчатые кости), кости запястья и предплюсны. Ключица - губчатая кость по строению, однако по форме - трубчатая кость.

Для этих костей характерна сложная форма, в ходе развития они обычно образуются из нескольких частей. К ним относят позвонки (позвонок - смешанная губчатая кость), крестец, подъязычную кость. По происхождению к смешанным костям также относится ключица.

Площадь плоских костей значительно преобладает над шириной. Плоские кости сходны по строению с губчатыми костями.

Плоскими костями являются: теменная, лобная, височная и затылочная (кости свода черепа), лопатка, грудина, ребра, тазовая кость.

Строение трубчатой кости

На примере трубчатой кости мы с вами разберем части, на которые подразделяется кость. Поверхность кости покрыта надкостницей - тканью, которая окружает кость, прочно срастается с ней. В толще надкостницы лежат кровеносные сосуды и нервы, дающие ветви внутрь.

- Защитную - наружный слой плотный, защищает кость от повреждений

- Питательную (трофическую; греч. trophe - пища, питание) - в толще надкостницы к кости проходят сосуды

- Нерворегуляторную - в толще надкостницы проходят нервы

- Костеобразовательную - рост кости в толщину, восстановление кости после перелома

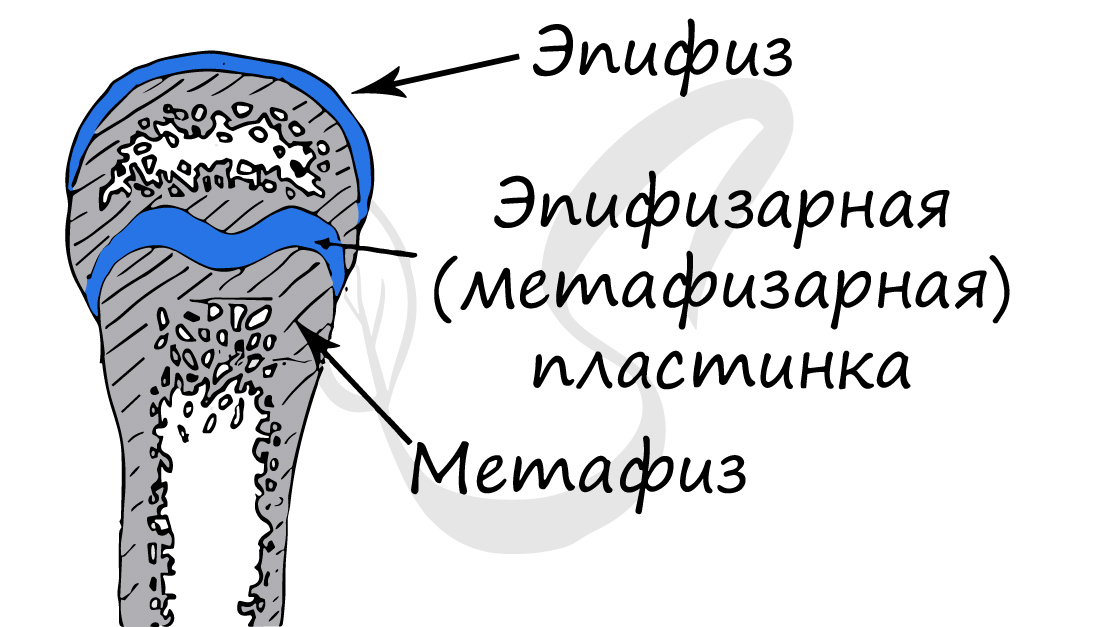

Перейдем непосредственно к строению кости. Диафиз (греч. diaphýomai - расти между) - тело кости, обычно диафиз цилиндрический или трехгранный. Эпифиз (от греч. epíphysis - нарост, шишка) - утолщенный конец длинной трубчатой кости. Участок кости между эпифизом и диафизом - метафиз (греч. meta - вслед, после, через).

В диафизах преобладает компактное вещество кости, в эпифизах - губчатое. Эти термины легко объяснить и запомнить с помощью рисунка, так что сделайте схему, и вы быстро их выучите :)

Обратите свое особое внимание на то, что рост кости в длину осуществляется за счет эпифизарной пластинки. Именно за счет этой пластинки, располагающейся между метафизом и эпифизом, происходит рост кости в длину. Эпифизарная пластинка хорошо кровоснабжается.

Соединения костей

Кости могут быть соединены друг с другом неподвижно: кости таза (подвздошная, лобковая, седалищная), кости черепа (кроме нижней челюсти), позвонки крестцового отдела, копчик.

К полуподвижным можно отнести: соединения шейных, грудных и поясничных позвонков, соединения ребер с грудиной. Межпозвоночные диски выполняют амортизационную функцию (фр.amortir – ослаблять, смягчать) - равномерно распределяют нагрузку на позвонки, обеспечивают гибкость и подвижность позвоночника. Обратите особое внимание, что между собой лобковые кости соединены полуподвижно: они образуют лобковый симфиз.

Сустав (синовиальное соединение - греч. sýn - вместе + лат. ovum - яйцо) - подвижное соединение костей скелета. Наука о суставах - артрология (греч. arthron - сустав + logos - учение). Связки - плотные образования из соединительной ткани - укрепляют сустав изнутри и снаружи (связки бывают внутрисуставными и внесуставными).

Поверхности костей в суставе (называемые - суставные поверхности) покрыты гиалиновым хрящом, который снижает трение между костями, выполняет амортизирующую функцию - равномерно распределяет давление.

Суставная сумка (капсула) крепится к суставным поверхностям или в их близи, окружает суставную полость (щелевидное пространство). Суставная сумка изнутри покрыта синовиальной оболочкой, которая секретирует синовиальную жидкость. Синовиальная жидкость заполняет полость сустава, питает сустав, увлажняет его, устраняет трение суставных поверхностей.

Подвижно в скелете человека соединены: нижняя челюсть + височная кость, ключица + лопатка (сустав малоподвижен), бедренная кость + тазовая кость (тазобедренный сустав), плечевая кость + локтевая + лучевая (локтевой сустав), бедренная + большеберцовая + надколенник (коленный сустав), голень и стопа (голеностопный сустав = большеберцовая + малоберцовая + таранная кости), фаланги пальцев.

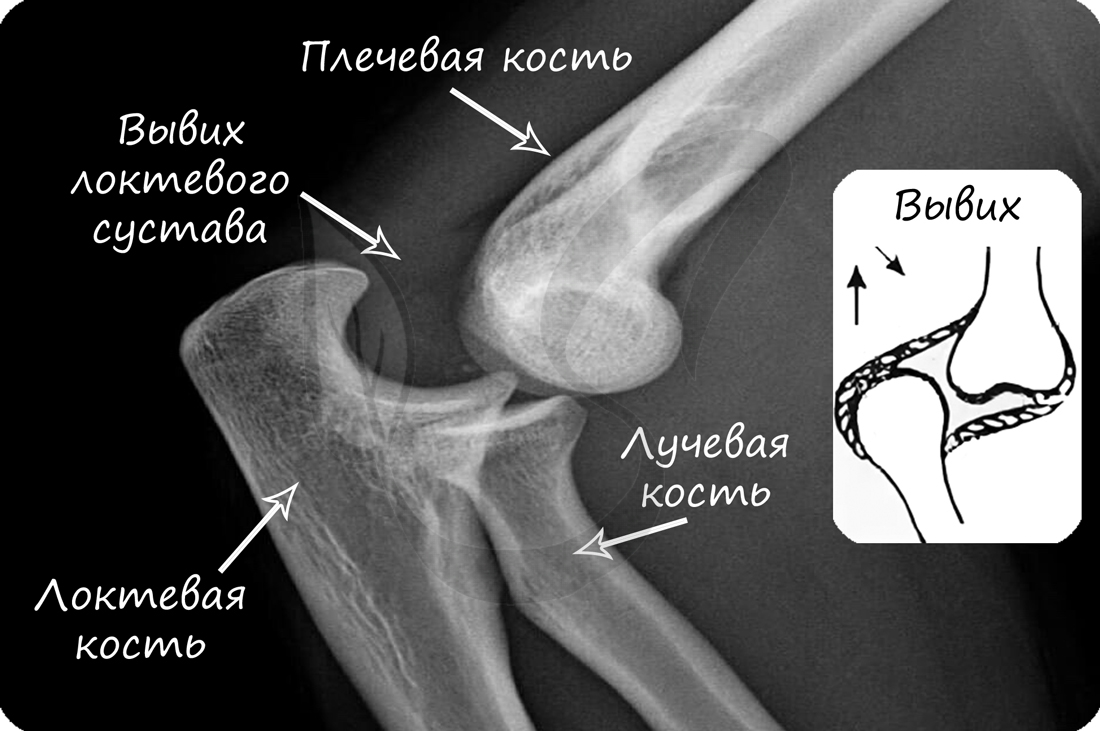

В норме кости могут смещаться относительно друг друга в суставе, однако при травме, слишком резком и сильном движении это смещение может быть слишком сильным: в результате нарушается соприкосновение суставных поверхностей. В таком случае говорят о возникновении вывиха.

Вывих - смещение суставных концов костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения.

Техника оказания медицинской помощи при вывихах:

- Иммобилизация (лат. immobilis - неподвижный) поврежденной конечности с помощью косынок, шин (поддерживающие крепления), путем прибинтовывания конечности к здоровой части тела

- Холод на область поражения, дать обезболивающее (убедившись в отсутствии аллергии)

- Доставить пострадавшего к врачу или вызвать скорую помощь

Перед вправлением вывиха следует делать рентгенологическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии переломов костей, которые иногда сопутствуют вывиху.

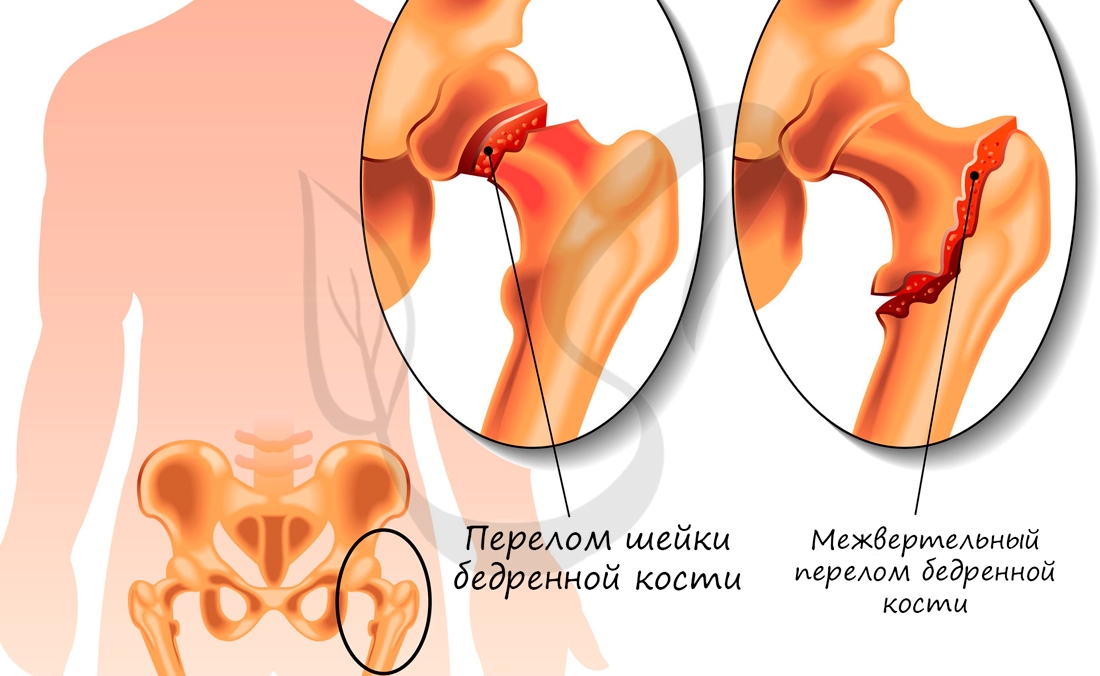

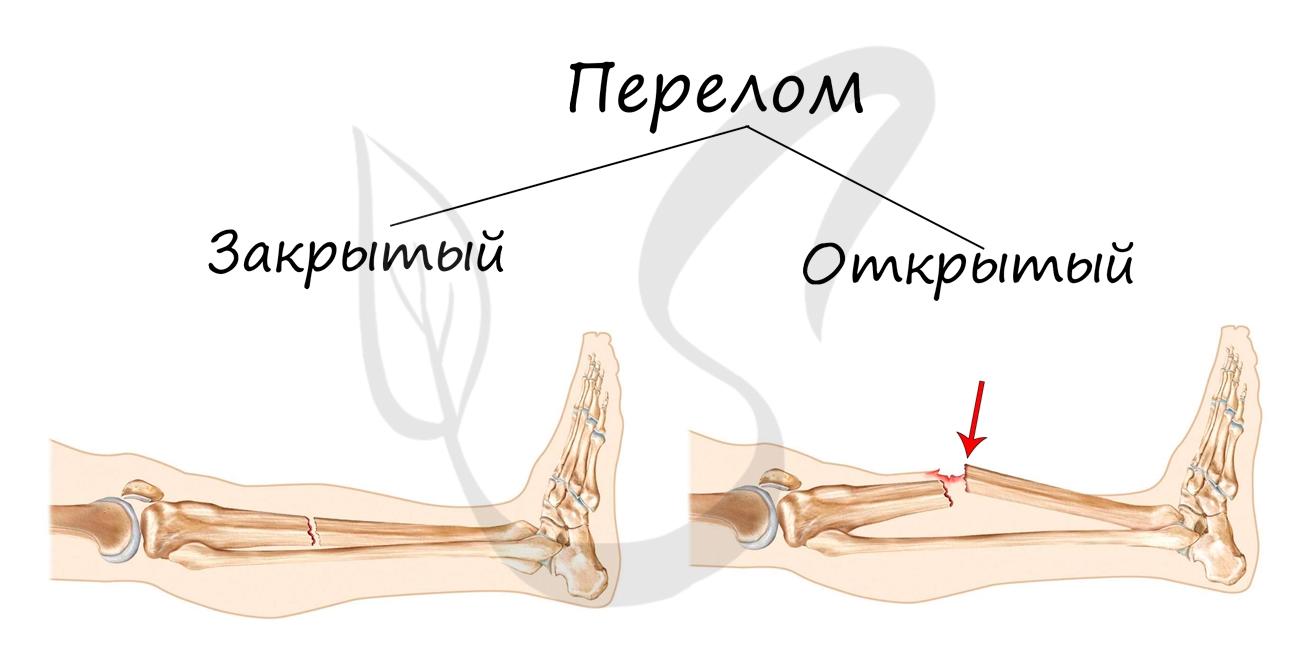

Переломы костей

Перелом кости - частичное или полное нарушение целостности кости, возникающее в результате нагрузки превышающей прочность травмированного участка.

- Открытые - над переломом локализуется рана, проникающая или непроникающая до костных отломков

- Закрытые - перелом без повреждения кожных покровов над ним

- Вызвать скорую медицинскую помощь

- При наличии кровотечения - его немедленно нужно остановить, наложив жгут

- В случае повреждения кожных покровов - наложить асептическую повязку, используя бинт или чистую ткань

- Дать пострадавшему обезболивающее, убедившись в отсутствии у него аллергии

- Иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность специальными шинами, зафиксировать суставы выше и ниже места перелома. Для иммобилизации можно использовать подручные средства (палки, доски, прутья и т.п.)

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: