Железный век на территории беларуси кратко

Обновлено: 28.06.2024

Родина древнего человека – Африка, где археологи нашли следы людей, живших примерно 3-3,5 миллионов лет назад. Отсюда древний человек постепенно распространился по земному шару и около 1 миллиона лет назад пришёл на юг Восточной Европы. Древнейшая история Беларуси берёт свою начало около 100 тысяч лет назад.

Древнейшая история Беларуси: когда появились первые люди в Беларуси

Сотни тысяч лет земля Беларуси была скованной вечной мерзлотой. Белорусская земля в древности была совершенно непригодной для человеческого существования. Последнее оледенение, начавшееся около 100 тысяч лет назад, затронуло только северные районы Беларуси:

- Витебск;

- север Минска;

- северо-запад Гродненской области.

Далее было широкое пастбище ледниковой пустыни, а на юге страны раскинулись тундра и холодная лесостепь с буйной растительностью и животным миром. Особенно характерными для ледниковой фауны были мамонты и шерстистые носороги – основные объекты охоты палеолитических жителей.

В это время, около 100 тысяч лет назад, на юге Беларуси жили первобытные люди – неандертальцы, о чём свидетельствуют находки архаичных кремниевых изделий. По пропорциям тела неандертальцы были близки к современному человеку.

Основным занятием человека каменного века – палеолита была охота и собирательство. Неандертальцы умели строить жилища, разжигать костры, шить одежду из шкур пушных зверей. Из кремния они изготавливали инструменты (точилки, ручные долота и др.), уже сознательно проводили магические ритуалы над умершими родственниками.

Кроманьонцы и первые стоянки людей на территории Беларуси

40-35 тысячелетий назад неандертальцы исчезли с исторической сцены по неизвестным причинам. На смену им пришли люди современного антропологического типа – кроманьонцы. Они производили более разнообразные и сложные инструменты, преимущественно кремниевые. Археологи обнаружили стоянки кроманьонцев в Чечерском и Калинковичском районах Гомельской области. Они относятся к эпохе позднего палеолита, были основаны 23-26 тысячелетий назад и являются старейшими поселениями людей в Беларуси.

В эпоху мезолита (9-5 тыс. лет до н.э.), когда последний ледник отступил на север, климат потеплел, сеть рек и озёр, растительный и животный мир приобрели вид, близкий к современному. Эти изменения коснулись всех сторон жизни человека:

- меняются способы охоты;

- появляются новые формы и виды охотничьего оружия;

- придумываются новые орудия труда;

- улучшается техника обработки орудий труда;

- рыбалка занимает важное место в жизни человека.

В мезозойскую эпоху территория Беларуси была полностью заселена людьми. На сегодняшний день здесь обнаружено 120 мезолитических поселений. Жилище людей мезолита представляло собой довольно лёгкие круглые или прямоугольные постройки полуземлянки из столбов.

Неолит на территории Беларуси

Около 6 тысячелетий назад в развитии общества каменного века начинается заключительный этап – неолит (5-3 тыс. лет до н.э.), характеризующийся коренными изменениями в экономике, материальной и духовной культуре.

В регионах с более благоприятными условиями жизни для первобытных людей население быстро увеличивалось. А в самых благоприятных регионах – Месопотамии и Египте – люди создали первые цивилизации. Основными чертами древних цивилизаций были:

- формирование государства;

- изобретение письменности;

- формирование единой (для определённого человеческого сообщества) системы мировоззрения или религии.

Европейское неолитическое общество не создало собственной цивилизации, но было определено важными нововведениями:

- появлением сельского хозяйства;

- животноводства;

- керамики;

- изделий из полированного камня.

Изделия из меди и бронзы использовались в Беларуси с начала II тысячелетия до нашей эры. Первые найденные здесь металлические предметы были преимущественно закарпатского и кавказского происхождения. Но в эпоху бронзы (3-1 тысячелетие до нашей эры) здесь в значительной степени сохранился неолитический уклад жизни. Для этой эпохи характерны:

- каменные шлифованные топоры;

- распространение плоской посуды;

- изобретение сверлильного станка.

На белорусских землях производственная экономика начинает занимать лидирующие позиции. Обмен активируется, прежде всего, на приобретение металла и изделий из него, а также высококачественного кремния и янтаря. Развитие сельского хозяйства и животноводства, расширение добычи кремния привели к увеличению значения мужского труда. Это определяет переход руководящего положения в обществе к мужчинам, яркое проявление патриархальных отношений, заменяющих матриархат.

Первобытные люди на территории Беларуси: этническая принадлежность коренного населения

Состояние источников (безграмотность, плохая сохранность археологических памятников) не позволяет определить этническую принадлежность коренного населения Беларуси. Его условно называют доиндоевропейским, или европеоидным.

В IV тысячелетии до нашей эры племена финно-угорской группы пришли на территорию Беларуси с востока. Их отношения с местным населением оставались неясными. Однако известно, что финно-угорский народ оставил белорусам в наследство множество топонимических памятников – названий рек и озёр (например, рек Нарва, Нарев, озеро Нарочь и др.). По уровню своей цивилизации финно-угорские охотники были не выше, а может быть, даже ниже аборигенов, древнейших жителей Беларуси.

Расселение индоевропейцев на территории Беларуси

В III тысячелетии до нашей эры индоевропейцы появляются на европейском континенте. Первоначальная история индоевропейцев неясная. К моменту завоевания Европы индоевропейцы, вероятно, заняли причерноморские и волжские степи или даже более обширную территорию, куда они, по мнению многих исследователей, могли попасть из Средней Азии, где могла быть их родина.

Несколькими волнами индоевропейцы заселили Балканский полуостров, где трижды создавали цивилизацию. Первый минойский, на острове Крит, существовавший с 2000 по 1450 год до н. э. В палате микенского царя было около 5 тысяч комнат, здесь был театр на несколько сотен зрителей.

Микенскую цивилизацию создали люди, которые называли себя греками, а свою страну – Грецией. Известно, что эллины победили Трою, и их цивилизация просуществовала всего полтысячи лет, примерно с 1600 по 1100 годы до н. э. Нашествие варваров (тех же индоевропейцев, только нецивилизованных) уничтожило микенскую цивилизацию и только 300-400 лет спустя на Балканском полуострове возродилась цивилизация, на этот раз древнегреческая, хорошо известная из школьного курса истории.

На рубеже 3-2 тысячелетий до н. э. в Беларусь пришла индоевропейская группа балтов, что привело к радикальному изменению этнического состава её населения. Прибалты смешались с европейскими аборигенами, вели в основном продуктивную экономику. Но в суровых климатических условиях белорусских земель они долго не могли создать высокую цивилизацию.

Железный век на территории Беларуси

Завершающим этапом античности на территории Беларуси стал железный век (с VIII-VII вв. до н.э. по IV-V вв. н. э.), который в первую очередь характеризовался возникновением и широким распространением металлургии, изготовления металлических орудий труда и оружия. Железо выплавляли из местного сырья – болотной руды (а сегодня на карте Беларуси много сёл под названием Рудня).

Основу экономики населения железного века составляли земледелие и животноводство, которые дополнялись рыболовством, охотой и собирательством. Преобладало сельское хозяйство. Железный топор и лемех с железным рогом, плуг, серпы и косы позволили значительно увеличить площади, занятые посевами, обеспечить пропитание людей, а также сформировать определённые запасы. Были усовершенствованы другие общественные занятия, появились необходимые в производстве и быту ножницы, плоскогубцы, напильники, пилы и др. Улучшилась обработка древесины, появились новые, более совершенные инструменты, расширилась торговля.

Рост производительности труда в отдельных кланах и племенах приводил к накоплению собственности. А это, в свою очередь, приводило к войнам с целью грабежа и порабощения. В целях защиты своей жизни и имущества люди стали селиться в труднодоступных местах, болотах и лесах, укрепляя свои поселения рвами с земляными валами. Так возникли укрепленные поселения, которые стали основным типом поселений почти на протяжении всего железного века.

На территории Беларуси насчитывается около 1000 известных поселений железного века, где проживали носители различных археологических культур. Древнее общество в железном веке находилось на стадии разложения родоплеменного строя. Рост производственной мощности экономики, увеличение обмена и военной добычи способствовали усилению роли отдельных семей и разделению родовой знати.

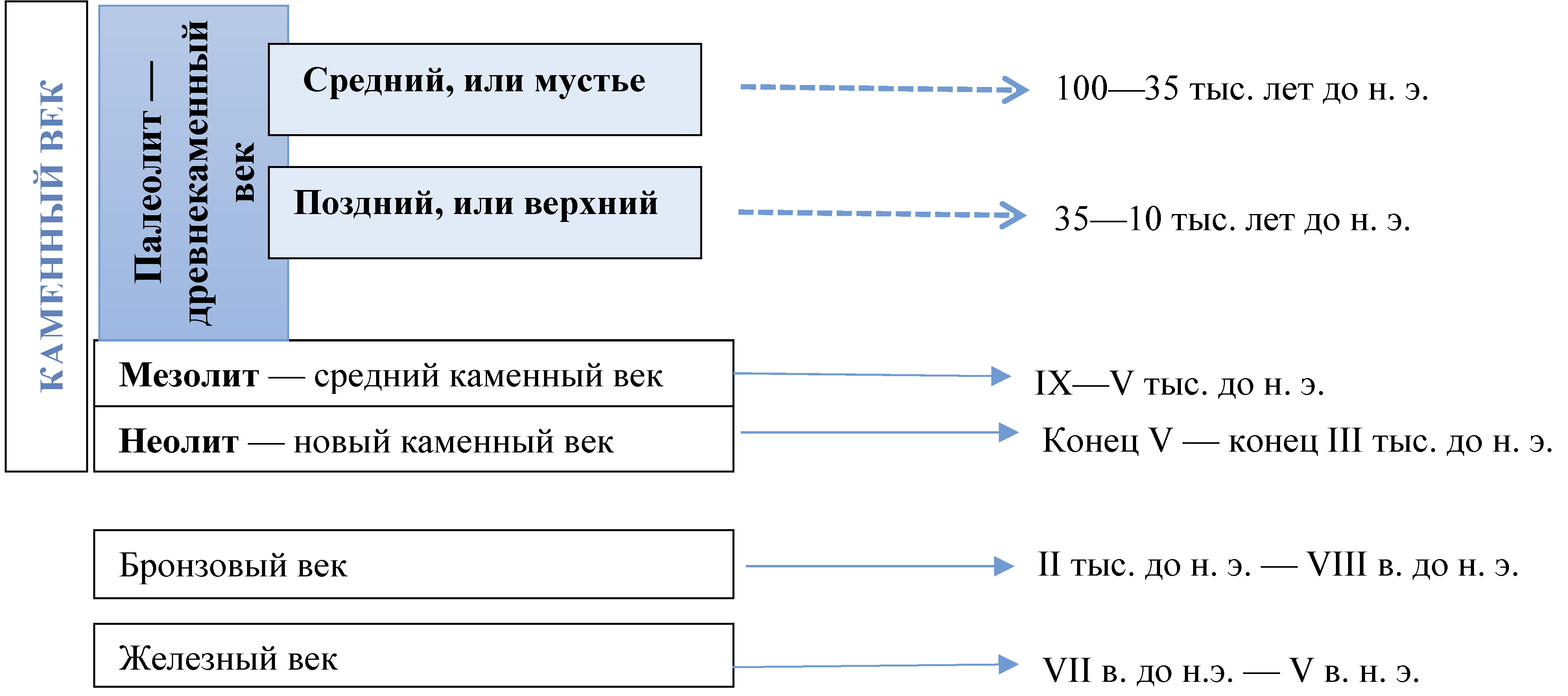

Существует несколько подходов к изучению истории первобытного общества, в рамках них используются разные периодизации, в основу которых положены различные критерии. Более широко распространена археологическая периодизация, поскольку точным показателем уровня развития древнего общества считаются материалы, из которых человек делал орудия труда.

Согласно социальной периодизации время формирования человека разумного и общества считают периодом праобщины, которая уступила место родовой общине, а та — соседской общине. Поэтому критерием социальной периодизации выступают общественные формы организации жизни людей в древности. Можно соотнести два типа периодизации первобытного общества: социальную и археологическую.

В V - II вв. до н.э. на территории Беларуси сложились племенные объединения ятвягов и дайнова (на западе Беларуси), литва (на севере), голядь и летыгола (на востоке). С запада на территорию Брестской области переселились позднелужицкие племена восточно-поморской культуры. Некоторые исследователи считают их первыми славянами на Беларуси. В ряде случаев население различных культур смешивалось.

Таким образом, балтский период истории Беларуси - это время распространения на белорусских землях индоевропейцев с их основными занятиями - земледелием и скотоводством, время ассимиляции неолитического населения. Местное население постепенно трансформируется в индоевропейцев-балтов, одновременно оказывая определенное влияние на их язык и культуру.

Расселение славян

Славяне выделились из индоевропейской этнической группы в самостоятельную примерно к середине I тысячелетия до н.э. Массовые миграции людей в эпоху Великого переселения народов ( III-VII ст. н.э.) влияли и на подвижность славян. В V-VI веках н.э. они появились на Балканах, откуда начали двигаться в сторону богатых римских провинций и на восток.

На територию Беларуси первые славяне пришли с юга примерно в VI-VII в., когда возраст балтских древностей тут достигал уже двух тысячелетий. Хронологичеки это совпало с началом распада общеславянского языка.

Двигаясь по реках славяне селились рядом с балтами. Они превосходили их по уровню социальной организации, имели более развитое хозяйство. Неизвестно, насколько мирным было сосуществование двух этнасов на територии Беларуси. На некоторых балтских городищах VII-VIII ст. зафиксированы следы пожаров, что может свидетельствовать про военные конфликты.

Пересчитывая восточнославянские племена, Географ Боварский в IX и Константин Порфирародный в X ст., а также "Повесть прошедших лет", созданная вначале XII ст., называют: вятичей, дриговичей, древлян, кривичей, полочан, полян, родимичей, северян, словенов, тиверцов, уличей, бужанов и дулебов, которых еще звали валынянами. Територию Беларуси занимали кривичи, дриговичи и родимичи.

Примерно с X века кривичи и дриговичи начали колонизацию Понемонии, заселеной племенами ятвягов по левую и литвы по правую сторону Немана. Туда же направились вoлыняне и древляне. Однако асимиляция балтов тут происходила очень медленно, потому Понемония еще веками оставалась смешенной балто-славянской зоной.

Кривичи, дриговичи и родимичи были не родоплеменными, а территориально-политическими образованиями. Колонизация земель, ранее обжитых иным населением, требовала от их мощной военной организации, возведения своих опорных пунктов - городов, которые выполняли функцию и административных центров, и форпостов освоения новой территории.

Археологи выделяют разные культуры и идентифицируют их с теми или иными этническими группами. Они отмечают, что на юге Беларуси сохранились памятники пражской культуры (культура раннеславянских племен, которые в V - VII вв. н.э. населяли территорию от Днепра и оз. Ильмень на восток и до р. Эльбы и Дуная на запад и юг). Или, точнее, его локального варианта - культуры типа Корчак (под ней понимается археологическая культура племен, которые в VI - VII вв. н.э. жили на территории северо-западной Украины и южной Беларуси). Считается бесспорным, что эти памятники принадлежат славянам. На основную территорию Беларуси и соседних регионов в V - VIII в.в. селились другие племена, которые оставляли после себя памятники так называемой банцеровской культуры. Свое название она получила от городища Банцеровщина на левом берегу Свислочи. Что касается принадлежности банцеровской культуры, то между учеными нет единого мнения. Одни считают ее балтской, другие - славянской. Происходит это от того, что при раскопках в материальной культуре обнаруживаются признаки культуры и славянской, и балтской.

Сторонником первой гипотезы является российский археолог В.Седов. Он создал теорию субстратного происхождения белорусов. Под балтским субстратом (от латинского термина - основа, подкладка) понимается этнокультурное население балтского этноса, оказавшее влияние на формирование белорусской народности. Сторонники этой теории утверждают, что в результате славянизации балтского населения, смешения с ним славянского, произошло отделение части восточно -славянской народности, что привело к становлению белорусского языка и народности.

Другие исследователи утверждают, что расселившись на территориях, которые ранее занимали балтские племена, славяне частично оттеснили их, частично уничтожили. И только небольшие островки балтов, которые вероятно подчинились славянам, сохранились в Подвиньи, Верхнем Поднепровье. Но за балтами остались правобережье среднего Понеманья и некоторые части территории между Неманом и Припятью.

Нет четкого общепризнанного мнения у исследователей и по вопросам формирования племенных союзов, которые составляли основу белорусского, русского и украинского этносов. Одни предполагают, что в результате интенсивного освоения славянами территории Беларуси, где ранее жили балты, в VIII - IX вв. сложились этнически близкие между собой племенные союзы: кривичи, дреговичи, радимичи, частично волыняне. На их основе образовался старобелорусский этнос. В его формировании приняли участие ятвяги и некоторые другие балтские племена.

Предки восточных славян, которые расселились в припятском Полесье, ассимилировали балтские племена. В результате на территории, которую занимали приднепровские балты, возникли восточнославянские племена дреговичи, кривичи, радимичи - предки современных белорусов. На территории, где раньше жили иранские племена, расселились поляне, древляне, северяне, волыняне - предки современных украинцев. Ассимиляция финоугорских племен привела к возникновению новгородских славян, вятичей, частично верхневолжских кривичей - предков современных русских.

Сторонники другой точки зрения представляют себе эту картину несколько иначе. Во-первых, они считают, что сторонники вышеизложенной гипотезы преувеличивают роль балтов в этногенезе белорусов. Другое дело, отмечают они, Среднее Понеманье, где балты составляли значительную часть населения еще на начало II тысячелетия. В славянизации этих земель значительная роль принадлежит волынянам, дреговичам, в меньшей степени - древлянам и кривичам. Они признают, что основу старобелорусского этноса составляли кривичи, дреговичи, радимичи, в меньшей степени - волыняне, большинство которых участвовало в этногенезе украинцев. Доказывают, что как часть волынян приняла участие в формировании белорусов, так и часть дреговичей - в этногенезе украинцев. Радимичи в равной степени участвовали в формировании белорусов и одной из групп русского этноса. Кривичи сыграли большую роль не только в формировании белорусов, но и в становлении северо-западной части русского этноса.

Главным занятием населения белорусских земель было земледелие. Восточные славяне принесли более прогрессивную форму земледелия - пахотную, но продолжали использовать и подсечное земледелие. Сеяли рожь, пшеницу, просо, ячмень, лен. Важную роль играло животноводство. Семьи, объединенные общностью хозяйственной жизни, образовали сельскую (соседскую) или территориальную общину. Обрабатываемая земля, леса и водоемы были собственностью всей общины. Семья пользовалась отдельным участком общинной земли - наделом.

Славяне исповедовали языческую религию. Они верили в бога солнца, огня, Перуна и др. Умерших хоронили в ямах, насыпая над ними курганы. Верили в загробную жизнь. Украшения носили из кости, меди, керамики.

1. Жизнь и хозяйственная деятельность древних людей на территории Беларуси

Три периода первобытного строя: каменный, бронзовый и железный века. Кроманьонцы-первобытный человек — 40-35 тыс. лет назад. Приспособились к жизни в холодном климате. Расселялись на юге Беларуси. 2. Каменный век закончился в конце 3-го тысячелетия до н. э. Достижения: освоение огня, изобретение остроконечных орудий. Занимались собирательством корней, охотой на мамонтов, северных оленей. Было присваивающее хозяйство: брали от природы всё в готовом виде. Переходили к оседлому образу жизни. Орудия труда делали из кремня. Жили родовыми общинами (во главе старейшины). Роды объединялись в племена. Был матриархат. 3. Бронзовый век — с 2-го тысячелетия до н. э. до VIII в. до н. э. Изделия из меди и бронзы попадали с юга на терр. Беларуси. Переход к производящему хозяйству. Вначале земледелие было мотыжным, затем подсечно-огневым. Высекали лес, сжигали пни; пепел был в качестве удобрения. На смену матриархату пришёл патриархат. Начали проникать индоевропейцы. 4. Железный век с VII в. до н. э. Научились добывать железную руду. Развивалось пашенное земледелие. Лишние продукты — имущественное неравенство. Появились богатые и бедные — происходили стычки. Для защиты строили городища. 5. Не могли объяснить природные явления → вера в сверхъестественные силы природы, сущ. души и в ее бессмертие. Возникли похоронные обряды. Обычай насыпать над могилами курганы. Примеры искусства: скульптура, женские украшения, музыкальные инструменты.

2. События Октябрьской революции 1917 г. и установление советской власти: особенности политической ситуации в Беларуси

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорусской литературы

Читайте также: