Влажные вечнозеленые тропические леса кратко

Обновлено: 01.06.2024

Влажный тропический лес , Тропический дождевой лес , Гилея – биом ; лес в экваториальном , субэкваториальных ( переменно-влажные тропические леса ) и тропических район с влажным климат (2000-7000 мм. осадков в год). Это самые распространённые леса из тропических Лесовая и из дождевой Лесовая . Влажные тропические леса характеризуются огромным биоразнообразием . Это Наиболее располагающая к жизни природная зона. Здесь обитает большое количество собственных, в том число и эндемичных, Видов животных и растений, а также мигрирующие животные [1] .

Во влажных тропических лесах живёт две третие всех видов животных и растений планеты. Предполагается, что миллионы видов животных и растений до сих пор НЕ описано.

Во влажных тропических лесах недостаток солнечного света на нижнем ярусе , как правило, сильно препятствует образование подлеска . Это позволяет человеку и животным достаточно легко продвигаться по лесу. Если же по какой-либо причине лиственный навес отсутствует или ослаблен, нижний ярус быстро покрывается плотной, труднопроходимых зарослью лиан , кустарников и небольших деревьев – такое образование называется жунглями .

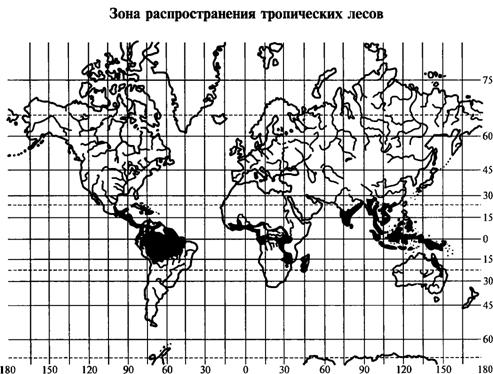

Распространение

Тропические дождевые леса распространены в экваториальном поясе – на север от Экватор до 25 ° с. ш. и на юг до 30 ° ю. ш.

В Америке они произрастают от побережья Мексиканского залив в Мексика и юга Флорида (США), занимают полуостров Юкатан , большую часть Центральной Америки , острова Вест-Индии .

Южноамериканские тропические дождевые леса (их ещё называют сельва или гилея ) находятся в бассейне реки Амазонки ( дождевые леса Амазонии – крупнейший дождевой лес), на севере Южно Америки , распространены на атлантическом побережье Бразилии ( Атлантический лес ).

В Африке они произрастают на западе экваториальной части от побережья Гвинейского залив до бассейна реки Конго (в том число Атлантические экваториальные прибрежные леса ), а также на Мадагаскаре .

Кроме того, тропические дождевые леса имеются в Азии от юга Индии , многих район Юго-Восточной Азии от Мьянмы и южного Китая и простираются до востока штата Квинсленд в Австралии , захватывая острова Индонезиии Новой Гвинеи . Они также произрастают на остров тихого океана.

В горах равнинные влажные тропические леса произрастают до высоты 800 м над уровням моря. Выше ВИДОВ состав беднеет, изменяется структура леса. Так как тропический горный вечнозелёный лес растёт в полосу конденсации Туманова , его называют туманный лес . [2] [3]

Растительность

Для влажных тропических Лесовая характерно:

- наличие 4-5 древесная ярусов , Практическое отсутствие кустарников, большое количество лиан;

- преобладание вечнозелёных деревьев с крупными вечнозелёными листьями, слабо развитой Коро, почками, НЕ защищёнными почечными чешуями;

- образование Цветкова, а затем плодово Непосредственно на ствол и толстая ветвь ( каулифлория ) [4] .

Деревья во влажных тропических лесах имеют несколько общих характеристика, которые не наблюдаются в растений менее влажных климатов.

Основания ствола у многих видов имеет широкие, деревянистые выступления. Ранее предполагалось, что эти выступления помогают дереву удерживать равновесие, сейчас же считают, что по этим выступлением водо с растворёнными питательными веществами стекает к корн дерева. Широкие листья также являются обычным делом в деревьев, кустарников и трав нижних ярусов леса. Высокие молодые деревья,: ещё не достигшие Верхнего яруса, также имеют более широкую листва, которая затем уменьшается с высоты. Широкие листья помогают растения лучше усваивать солнечный свет под кромками деревьев леса, и они сверху-site от воздействия ветра. Листья Верхнего яруса, образующие навес, обычно меньше размером и сильно изрезаны, чтобы уменьшить давление ветра. На нижних этажей листья часто сужено на конце так,

Верхушки деревьев часто очень хорошо связан между собой с помощью лиан либо эпифитов – растений, закрепляющихся на деревьях.

Другими характеристиками влажного тропического леса могут служить необычайно тонкая (1-2 мм.) Кора деревьев, иногда покрытая острыми шипами либо колючками; наличие цветов и фруктов, растущих прямо на ствол деревьев; большое разнообразие Сочный фруктов, привлекающих птиц , млекопитающих и даже рыб , питающихся распылёнными частицами.

По характеру интенсивности роста и продолжительности жизни тропические деревья подразделяют на 3 группы.

- Быстро Растущий, но недолго живущий виды. Эти светолюбивые растения интенсивного растут первые 20 лет, затем свой рост практически прекращают. К ним относятся бальсовое дерево , некоторые виды цекропии и др.

- Имеющий более длительный период роста и живущий НЕ одно столетия. К ним относятся Наиболее характерные деревья первого яруса. В Америке их представляют виды свитении , в Африке – виды кайи, энтандрофрагмы . Многие растения этой группы обладают хозяйственной ценностью.

- Медленно Растущий и долго живущий. Эти растения теневыносливых, у них как правило тяжёлая и твёрдая древесина, например Габонская красное дерево ( Aucoumea klainiana ) [1] .

Фауна

По количеству видов животных тропические дождевые леса значительную превосходят все остальные леса, в особенности велико в тропических лесах количество птиц и насекомых, хотя число особо каждого отдельного вида в них небольшое. Из-за недостатка света подлесок и травяной покров Бедене, поэтому наземных видов в них мало [5] . Их представляют тапир , носороги , пекари , бегемоты [6] . Как правило, во влажных тропических лесах животные живут на деревьях преимущественно в кронах. Представителями млекопитающих являются обезьяны , белки , летяги [5] [7] , ленивцы ,шипохвостые белки , иглошерсты , некоторые насекомоядные , хищные и так далее [5] . Птиц представляют попугаи , Дятлы , туканы [5] , гоацины и другие [5] ; примерами пресмыкающихся являются хамелеоны , древесный змеи , некоторые гекконы , игуаны , агама ; земноводных – некоторые лягушки [5] [7] . Много рыб – около 2000 видов – это приблизительно одна треть пресноводной фауны мира.

Очень многообразны беспозвоночные , они могут быть достаточно крупными, выделяться Богатство форм и окраски, среди них муравьи , термиты , многоножки , бабочки и другие [1] .

Фауна бабочек – одна из самых богатых фаун в мире.

Структура влажного тропического леса

В структуру дождевого тропического леса обычно различают 3 древесная яруса . Верхний ярус состоит из отдельно гигантских деревьев высоты 50-55 м., Реже 60 м., Крона которой не смыкаются. Деревья среднего яруса, высота 20-30 м., Образуют сомкнутой полога . В этом ярусе сосредоточена основная масса лиан и эпифитов.

Высота деревьев нижнего яруса не превышает 20 м., Развитие этого яруса зависит от освещённости, поэтому в зрелых лесах он разрежен и не препятствует движения людей. Кустарниковый и травяной ярусы трудно чётко разграничить, некоторые травы , например банан , могут достигать высоты 6 м. В зрелые леса флористический состав травяного яруса обычно состоит из 1-2 видов [1] .

В более темных местах травянистый покров и кустарники отсутствуют, а в более светлых местах, на опушках , по берегам рек, они достигают своего великолепие. Велика роль споров растений: папоротников и плаунов . Благодаря разнообразие видов и жизненных форм яруса НЕ имеют чётких границ, тем более, что очень развитой внеярусная растительность: Лиана и эпифиты . В горных влажных тропических лесах высота деревьев 1-го яруса двухъярусного древостоя не превышает 20 м [1] .

Самый верхний уровень

Этот ярус состоит из небольшого количество очень высоких деревьев, возвышающихся над пологом леса , достигающих высоты 60 метров (редкие виды достигают 80 метров) [8] . Чаще всего деревья вечнозелёные, но некоторые сбрасывают свою листва в засушливое время года. Такие деревья должны выдерживать суровые температуры и сильные ветры. На этом уровнь обитают орлы , летучий мыши , некоторые виды обезьян и бабочки .

Уровень крон (пологом леса)

Крона большинство высоких деревьев образуют более или менее непрерывный слой листва – полога леса. Обычно высота этого уровнь 30-45 метров. Этот ярус самый плотный из всех существующих на Земле.

По некоторым подсчётам, растения этого яруса составляют примерно 40-50 процентов видов всех растений планеты. Фауна схожа с верхним уровням, но более разнообразная. Считается, что четверть всех видов насекомых обитает здесь.

Настоящее Исследование этого яруса началось только в 1980-е годы, когда учёные разработали методы, позволяющие добраться до полога леса, такие как выстреливание канатов в верхушки деревьев из арбалетов. Исследование полога леса до сих пор находится на ранней стадии. Другие методы исследования включают в себя путешествия на воздушных шарах или воздушных судах. Наука, занимающаяся доступом к верхушке деревьев, называется дендронавтика ( англ. Dendronautics ).

Средний уровень

Между пологом леса и лесной подстилкой существует ещё один уровень, называемые подлесок . В нём обитает ряд птиц , змей и ящерицы . Жизнь насекомых на этом уровнь также очень обширна. Листья в этом ярусе гораздо шире, чем на уровнь кроны.

Лесная подстилка

В Центральной Африке в тропическом первичном леса горы Вирунга освещённость на уровнь земли составляет 0,5%; в лесах южной Нигерии и в районе Сантарем ( Бразилия ) 0,5-1%. На севере острова Суматра в диптерокарповом леса освещённость около 0,1%. При таких условие на гнилой ствол и досковидных корн растут только некоторые мхи , при освещённости 0,2% начинают встречаются селагинелла и печёночные мхи ; при 0,25-0,5% некоторые виды Hymenophyllaceae , Commelinaceae , Zingiberaceae ,Rubiaceae , плаунов и бегония [9] . Вдали от берегов рек, болот и открытых пространство, где растёт густая низкорослая растительность, лесная подстилка относительно свободна от растений. На этом уровнь можно увидеть гниющие растения и останки животных, которые быстро исчезают благодаря тёплая, влажному климат, способствующему быстрому разложению.

Почве

Несмотря на бурную растительность, качество почве в таких лесах оставляет желать лучшего. Быстрое гниение, вызванное бактериями, мешает накоплению гумусного слоя. Концентрация оксидов железа и алюминия вследствие латеризации почве (процесс уменьшения содержание кремнезёма в почве с одновременной Увеличение окись железа и алюминия) окрашивает почве в ярко-красный цвет и иногда образует месторождения минералов (например бокситов ). На молодых образование, особенно вулканического происхождения, почве могут быть довольно плодородными.

Внеярусная растительность

В экваториальных лесах очень много внеярусной растительности – лиан и эпифитов.

В тропических лесах эпифиты в основном из семейства Орхидные и Бромелиевые . Эпифиты имеют разные Приспособление для получения воды и питательно вещества:

- губчатые Покров на Корн;

- корневые гнезда Сплетение корней в виде корзинки, в которых создаётся почве для питающих корней ( папоротник асплениум , орхидея грамматофиллум );

- нишевый листья на ствол, в которых имеется ниша для почве (папоротник платицериум );

- воронка или розетка для воды (представители семейства Бромелиевые);

- Приспособление, свойственные ксерофитам (некоторые виды кактусов , орхидеи). [4]

Взаимодействие с человеком

Влажные тропические леса часто сводятся под плантации хинного и кофейного дерева, кокосов пальмы , каучуконосов [16] . В южной Америке для влажных тропических Лесовая также серьёзно угроза представляет нерациональная добыча полезных ископаемое .

Джунгли занимают огромные пространства Экваториальной Африки, Центральной и Южной Америки, юго-западное побережье Индии, полуостров Индокитай, острова Индонезии, Большие Зондские и Филиппинские острова, часть острова Новая Гвинея.

Экваториальный пояс солнечной энергии и тепла получает больше, чем другие пояса Земли. Осадков за год здесь выпадает от 1500 до 12 000 мм. Дожди идут в послеполуденное время, причем чаще всего это сильнейшие ливни — сплошная стена воды. Воздух насыщен водяными парами, и поэтому относительная влажность его очень высока — 80—90 %, что при постоянно высоких температурах (среднегодовая +24…+28 °С с колебаниями между самым теплым и самым холодным месяцем в 2—3 °С) создает избыточное увлажнение. Воздух влажный и теплый, поэтому дышать трудно, как в парном отделении бани. Нет ни охлаждающего испарения, ни даже легкого ветерка, а дневной зной не спадает даже ночью.

Густая растительность мешает нормальной циркуляции воздуха, и это способствует образованию горячих и густых, как вата, приземных туманов. Здесь постоянный сырой полумрак, так как густые кроны деревьев препятствуют проникновению в почву солнечных лучей и ее высыханию.

В результате сильных гнилостных процессов в опавшей листве резко возрастает процент содержания углекислого газа в приземных слоях. Поэтому в тропическом лесу не хватает кислорода, и человек, попавший туда, постоянно жалуется на удушье.

Древние вечнозеленые леса отличаются пышностью, густотой, разнообразием и богатством видового состава. Вечнозеленая растительность постоянно влажного тропического леса состоит из нескольких ярусов. Первый ярус — это деревья-гиганты высотой 30—50 м с гладкими без сучков стволами и широкой кроной. Во втором ярусе деревья имеют высоту 20—30 м, а третий состоит из различных пальм высотой от 10 до 20 м. Четвертый ярус — подлесок из бамбука, кустарника, папоротников и плаунов. Все это обвивает невероятное количество переплетенных между собой лиан, образующих сплошную зеленую, почти непроходимую, сеть.

Влажные тропические леса подразделяются на первичные и вторичные. Первичный тропический лес вполне проходим, даже несмотря на большое разнообразие древесной растительности и лиан. А вот вторичные леса, расположенные по берегам рек и на местах частых пожаров, образуют труднопроходимые заросли из хаотического нагромождения бамбука, трав, различных кустарников и деревьев, переплетенных многочисленными лианами. Во вторичном лесу многоярусность практически не выражена. Здесь на большом расстоянии друг от друга растут огромные деревья, которые возвышаются над более низким общим уровнем растительности. Такие леса имеют широкое распространение по всем влажным тропикам.

Животный мир постоянно влажных вечнозеленых тропических лесов очень разнообразен. Из крупных млекопитающих здесь много слонов, бегемотов, крокодилов. Очень много птиц и различных насекомых. Но все же в каждой конкретной тропической зоне разных континентов и флора, и фауна порой значительно отличаются друг от друга. Поэтому целесообразно рассматривать эти территории каждую в отдельности с учетом их потенциальной опасности для человека, попавшего в экстремальную ситуацию.

Влажный тропический лес

Зона влажных тропических лесов существует во многих частях мира, включая низкие прибрежные равнины Индии, западные области Южной Америки. Пойменные леса Центральной и Южной Америки, Азии, Африки, Индии, и бассейны рек Конго и Амазонки также входят в эти природные условия.

Обширные по протяженности заболоченные и плотные леса, добавляющие существенное количество водяного пара к атмосфере, уже в изобилии насыщенной влагой. Утром выпадает роса, которая в течение нескольких часов испаряется, во второй половине идет дождь. Высота деревьев достигает до 80м. Интенсивность света на уровне почвы 1% от общего света. В структуре влажного тропического леса имеется 4-5 древесных ярусов, отсутствуют кустарники, масса эпифитов, лиан. Преобладают вечнозеленые деревья с крупными вечнозелеными листьями, слабо развитой корой, почками, не защищенными почечными чешуями, в муссонных лесах - листопадные деревья. Для влажного тропического леса характерна непрерывная вегетация растительности в течение года.

Общая характеристика климата влажных тропических лесов:

- Одинаковая продолжительность светового дня, круглый год.

- Обширные по протяженности заболоченные и плотные леса, добавляющие существенное количество водяного пара к атмосфере, уже в изобилии насыщенной влагой. Влажность воздуха высокая в течение всего года, днем 55% - 70%, ночью – 100%..

- Эта природная зона подчинена сезонным летним муссонам, когда сильные короткие ураганы не редкость в период влажного сезона, сменяющийся сухим периодом, но с неизменно высокой влажностью воздуха. Среднегодовое выпадение осадков около 2000 мм.

- Температура высокая в течение всего года, и относительно постоянна, среднегодовая составляет 25С – 30С, среднесуточный перепад температуры составляет 5С – 10С. Наиболее высокая температура наблюдается в дождливый период. Дневная температура 25-28гр., ночная на 6 - 8 градусов ниже.

- Климат- эта природная зона подчинена сезонным летним муссонам, когда сильные короткие ураганы не редкость в период влажного сезона, сменяющийся сухим периодом, который длится не долго – 2 месяца, но с неизменно высокой влажностью воздуха. Относительно сухой климат- зимой и осенью. Влажный климат летом и ранней осенью.

Учитывая климатические условия влажных тропических лесов, нужно так же отметить, что важную роль играет, в первую очередь, высота над уровнем моря на которой растут те или иные виды орхидей.

В этих лесах растут многие популярные виды орхидей – это фаленопсисы (phalaenopsis), многие виды дендробиумов (dendrobium), типа anosmum, johannis, aphyllum (pierardii), striotes, phalaenopsis, виды аскоцентрума (ascocentrum), ванды (vandas) (исключение - vandas coerulea), виды пестролистных пафиопедилумов (paphiopedilum) и многоцветковые виды с зелеными листьями. Но нужно отметить, что важную роль играет, в первую очередь, высота над уровнем моря на которой растут те или иные виды орхидей.

Влажный тропический лес - дом большинства моноподиальных орхидей, которые выращивают коллекционеры и любители орхидей.

Влажные тропические леса (ВТЛ) произрастают в оптимальных условиях влажности и температурного режима. Эти условия обеспечивают максимальную продукцию растительного покрова, а следовательно, и общую продукцию. Биомасса составляет 3500-7000 ц/га, иногда достигает 17000 ц/га. Климат характеризуется малыми годовыми (1-2°) и несколько большими суточными (9°) амплитудами температур, большим (1000-5000 мм) количеством осадков, высокой (40-100%) относительной влажностью. Продолжительность дня колеблется мало, осадки выпадают преимущественно во второй половине дня и связаны с конвекцией. Часты ураганы, образующие окна в древостое.

В ВТЛ выделяются две группы деревьев – тенелюбивые дриады и светолюбивые номады. При образовании окон в древостое развиваются сначала номады, потом под их пологом вырастают дриады. Поэтому для биоценозов ВТЛ характерна мозаичность.

Почвы красные, красно-желтые и желтые ферралитные, они недостаточно обеспечены микроэлементами, подстилка из листьев небольшая, часто отсутствует. Почвы, как ни странно, бедны водно-растворимыми минеральными соединениями, которые по преимущественно заключены в деревьях.

Для ВТЛ характерно значительное число видов деревьев – от 40 на островах до 170 на материках. Значительно меньше число трав. Из межъярусных растений в ВТЛ много лиан (карабкающиеся с помощью ускиков, цепляющиеся, обвивающиеся, опирающиеся), эпифитов (розетки, гнездовые эпифиты, полуэпифиты, протоэпифиты), имеются деревья-душители (в основном фикусы). Также встречаются небольшие по размерам эпифиты, живущие на листьях – эпифиллы. Они относятся к водорослям, мхам и лишайникам. Для деревьев ВТЛ характерно являение каулифлории или рамифлории – развитие цветков на стволах ниже кроны или на толстых ветвях, где их легче отыскать опылителям.

Смена листьев у разных деревьев происходит по-разному. Иногда отдельные эмердженты могут стоять без листьев несколько дней. Смена листьев может идти непрерывно в течение года, может происходить по-разному на различных побегах, могут чередоваться периоды листообразования и покоя. Деревья могут цвести и плодоносить непрерывно в течение года или по несколько раз в году, некоторые цветут ежегодно или раз в несколько лет.

Вертикальная структура ВТЛ характеризуется единичными деревьями-эмерджентами и плохо выраженной ярусностью деревьев основного полога, особенно при полидоминантной структуре. Причины плохой выраженности ярусов: древность сообщества (высоко совершенное “прилаживание” деревьев разных видов друг к другу) и оптимальность условий существования (велико число видов в биоценозе).

Кустарников почти нет. Мелкие деревянистые растения имеют один ствол и относятся, таким образом, к деревьям: молодым или карликовым. Наличие только одного ствола связано с плохой освещенностью. Для травянистого покрова ВТЛ характерно преобладание одного вида (обычно папоротник или селагинелла) с незначительной примесью других. Встречаются многолетние очень высокие травянистые растения.

Среди обитателей ВТЛ многие связаны с кронами. Это обезьяны, полуобезьяны, ленивцы, белки, летяги, шерстокрылы; из насекомоядных – тупайи, мыши и крысы. Многие млекопитающие имеют приспособления к планирующему полету, много зверей и птиц-дуплогнездников (белки, бурундуки, птицы-носороги и др.). Многие животные строят убежища на поверхности почвы из гниющих листьев (муравьи, сорные куры); термиты живут в подземных гнездах.

Обилие разнообразных видов и жизненных форм приводит к развитию сложных симбиотических отношений. Например, ряд растений имеет пустоты в стволах, где поселяются хищные муравьи, охраняющие растения от муравьев-листорезов. Очень развиты явления покровительственной окраски и формы (например зеленая окраска ленивца, возникающая благодаря живущим в его шерсти водорослям). Также встречается апосематическая окраска (яркая, отпугивающая, указывает на то, что вид несъедобен). Иногда встречаются виды с псевдоапосематической окраской.

Листопадные тропические леса, кустарники и редколесья.

В области распространения листопадных тропических лесов количество осадков равно 800-1300 мм, продолжительность сухого периода составляет 4-6 месяцев.

В этих лесах, несмотря на название “листопадных”, произрастают главным образом в нижних ярусах значительное количество вечнозеленых деревьев. Однако их здесь меньше, чем в полулистопадных. Обычны деревья со сложными листьями. Деревья, как правило, корявы и невысоки. Основную массу составляют деревья нижнего яруса, не превышающие 12 м. Имеются и поднимающиеся над общим уровнем древостоя деревья-эмердженты до 20, иногда до 40 м высоты.

Кустарниковый ярус сомкнут; травяной покров почти отсутствует. В более светлых участках леса в травяном покрове обильны злаки. Среди эпифитов отмечены орхидеи и папоротники. По деревьям и одна по другой вьются лианы.

Тиковые леса характеризуются тем, что тик, образующий верхний древесный ярус, сбрасывает листву, но среди деревьев нижнего яруса имеются и виды вечнозеленые. Саловые леса образованы сбрасывающим листву салом. В подлеске также встречаются деревья, сохраняющие на сухой период листву.

Саванны.

Саванны – тип растительности тропического пояса, обычно древесно-кустарниковый, но иногда почти лишенный древесного яруса. Дождливый сезон здесь обычно один, сменяется сухим продолжительностью 4-6 месяцев. Эти смены влажного периода сухим создают своеобразие условий существования животных и растений.

Деревья часто имеют толстую кору с мощным слоем пробки. Они сбрасывают на сухое время года листья. Многие деревья имеют зонтиковидную крону, способствующую равномерному распределению влаги на площади, занятой поверхностными корнями, а также уменьшающую иссушающее действие ветра в сухой период. Травяной покров различен – во влажных условиях он образован высокими злаками, в сухих саваннах – низкими злаками и различными полукустарниками, вместе со злаками образующими сомкнутый травяной покров. Деревья или равномерно распределены среди травостоя наподобие фруктового сада или образуют рощицы, чередующиеся с участками, занятыми травами. С началом засухи надземные части трав высыхают, с деревьев опадает листва. В конце периода засухи обычно деревья саванн цветут, а с началом влажного периода одеваются листьями.

Для всех саванн характерно обилие стадных мелкопитающих: антилопы, зебры, слоны, жирафы а Африке; мелкие олени в Южной Америке; сумчатые, в том числе гигантский кенгуру в Австралии. Из бескилевых птиц в Африки водится африканский страус, в Австралии - эму, в Южной Амерке – нанду.

Во всех саваннах, кроме австралийских, много землероев-грызунов. В Африке также преобладают трубкозубы. В Австралии роющие плацентарные млекопитающие заменены сумчатыми – вомбатом, сумчатым кротом и др. Термиты устраивают в саваннах плотные глинобитные постройки, которые могут разрушаться со съедением всех обитателей африканским трубкозубом.

Обилие крупных копытных и других травоядных животных – причина существования в саваннах значительного количества хищников: львы и гепарды в Африке, ягуары в Южной Америке, собака динго в Австралии. Также характерны млекопитающие и птицы падалееды – гиены, грифы, стервятники, кондоры. У крупных птиц-падалеедов существует система оповещения о наличии корма.

Источниками водопоя для обитателей саванн являются реки, которые протекают по долинам, поросшим так называемыми галерейными лесами. Здесь в условиях значительной влажности воздуха обитают различные кровососущие двукрылые насекомые, например, муха-цеце. Насекомые переносят опасные для животных или человека болезни: нагану, сонную болезнь, болезнь Чагаса.

Мангры.

Особое место в структуре живого покрова различных материков занимают интразональные биомы литоралей, формирующиеся в приливно-отливной полосе. Особенно своеобразны сообщества мангров, окаймляющие морские побережья в тропических и экваториальных широтах везде, где выражена приливно-отливная полоса. Это древесные формации из вечнозеленых лиственных деревьев, адаптированных к весьма специфическим условиям.

Экологические условия определяются подвижностью субстрата, его насыщенностью соленой морской водой, регулярным поверхностным затоплением во время прилива. Если рассматривать местоположение мангровых лесов по отношению к уровню моря, то они занимают строго ограниченную зону между самым низким уровнем воды в период отлива и самым высоким приливом. Мангровые леса причисляют к верхней части приливно-отливной зоны, той области, которая на побережьях, например Северного моря, занята солеросом и солончаковыми лугами.

Все деревья мангров относятся к галофитам и обладают адаптациями, позволяющими существовать на субстратах, содержащих большое количество токсичных для растений солей. Для них характерны кожистые, жесткие, часто суккулентные листья, у некоторых видов на листьях имеются солевыделяющие железки, позволяющие растению избавляться от избытка солей.

Необходимость удерживаться в жидком иле обусловила развитие ходульных корней, выполняющих опорные функции. В иле уже вблизи поверхности отсутствует кислород и скапливается ядовитый сероводород, в связи с этим для снабжения корней атмосферным воздухом многие деревья развивают дыхательные корни, имеющие отрицательный геотропизм и поднимающиеся из грунта вверх. Тонкие корневые волоски мангровых деревьев могут воспринимать питательные вещества только из верхнего слоя ила, содержащего кислород. Но так как мангровые леса встречаются и в тех местах, где постоянно оседает новый ил, рост корней вверх должен идти параллельно с накоплением ила. Дыхательные корни разных типов - приспособление как раз к таким условиям.

Для многих видов в этих условиях характерна вивипария --семена прорастают непосредственно на материнском растении (длина проростков 0,5- 1,0 м) и только затем отделяются и, падая вниз, либо втыкаются в ил тяжелым заостренным нижним концом, либо подхваченные водой переносятся на другие участки побережий, где и укореняются.

Формации мангров флористически бедны, образующие их деревья относятся к нескольким родам, среди которых наибольшую роль играют виды родов ризофора, авицения, бругиера и соннерация, всего около 30 видов. Мангры восточного полушария отличаются большим флористическим разнообразием по сравнению с западным.

Мангры избегают берегов, открытых океанским волнам, и приурочены к бухтам, лагунам, приустьевым участкам тропических рек, размещены там, где путь мощным волнам преграждают коралловые рифы и песчаные отмели. От моря в глубь суши в полосе, занятой манграми, происходит изменение частоты и глубины затопления приливом, уменьшается подвижность ила, его насыщенность водой и солями. Во внешней зоне ил мангров еще топкий и пройти по нему нелегко. Во внутренних частях мангровых лесов в результате смешивания морского ила с остатками листьев, ветвей и стволов образуется гумус и формируются плодородные почвы.

Обычно можно наблюдать последовательную смену различных видов мангровых деревьев от внешней к океану зоны мангров к суше.

В манграх пересекаются дороги наземных и морских обитателей. По кронам деревьев лесные жители проникают к морю; по илистым отмелям в сторону суши продвигаются, насколько позволяет соленость воды, морские животные.

В кронах деревьев южноамериканских мангров обитают игуаны. На Калимантане живут носатые обезьяны, питающиеся листьями. Цветки многих мангровых деревьев опыляют пчелы. Муравьи "сшивают" из листьев мангровых деревьев гнезда и питаются тлями-щитовками, сосущими соки из листьев. Все это представители сообщества тропического дождевого леса, проникшие в мангры. Сухопутные и морские животные поселяются также в стволах мангровых деревьев и под корой.

Крабы семейства Grapsidae, родичи которых населяют скалистые морские побережья, карабкаются по ходульным корням мангровых деревьев, не спускаясь обычно ни в воды прилива, ни на обнажающийся при отливе илистый грунт. Непосредственно над илистым грунтом, который регулярно заливается во время прилива, на стволах, опорных и воздушных корнях прикрепляются устрицы и асцидии. Они добывают пропитание только из планктона, т.е. лишь при высокой воде. Мелкие беспозвоночные, такие, как нематоды, веслоногие рачки и личинки комаров, держатся среди нитей водорослей, находя здесь защиту от высыхания.

В то время как на илистых берегах Северного и Балтийского морей в отлив литораль кажется безжизненной и лишь следы и дырочки в иле свидетельствуют о скрытой жизни, в манграх при низкой воде на поверхности ила кишат крабы и рыбешки. В манграх побережий Тихого и Индийского океанов богатую пищей илистую поверхность обследуют морские бычки и крабы-привидения, но прежде всего в глаза бросается множество крабов. Личинки всех мангровых крабов развиваются преимущественно в свободной морской воде.

И среди мангровых рыб есть формы, сравнительно независимые от воды. Например, илистые прыгуны (род Periophthalmus), много видов которых населяют все тропические побережья Старого Света, предпочитая илистые наносы мангровых лесов. Они почти всегда держатся вне воды. Когда мангры затопляет вода, некоторые виды илистых прыгунов выбираются на стволы или опорные корни мангровых деревьев. Когда вода сходит, они охотятся на иле за комарами и крабами. В период размножения эти рыбы строят в иле воронкообразные гнезда, ведущие к грунтовой воде, где и подрастает молодь, пока она не станет приспособленной к жизни на суше.

Во время отлива илистые почвы мангровых лесов - прекрасные места кормежки для цапель и других околоводных птиц.

Мангровые заросли представляют интерес прежде всего как биоценозы, где объединяются обитатели твердого и мягкого грунтов морских побережий, стволов и крон деревьев дождевого леса. Кроме того, у животных мангровых лесов, относящихся к разным эволюционным линиям, выработались многочисленные приспособления к временной или длительной жизни на суше.

Значение мангровых биомов определяется их ролью в воспроизводстве рыбных запасов: очень многие рыбы и ракообразные, имеющие большую ценность для рыболовства в примыкающих участках моря, размножаются в манграх. Мангровые деревья с давних пор высоко ценились человеком за высокое качество древесины, поэтому к настоящему времени они на значительных площадях уничтожены или от них сохранились небольшие фрагменты. В некоторых тропических странах, например во Вьетнаме - в дельте Меконга, существуют площади мангровых лесов культурного происхождения как результат лесовосстановительных работ.

Пустыни.

Пустыни — тип ландшафтов, существующих в субтропических и тропических географических поясах, а также в резко континентальных областях юга умеренного пояса. Они занимают около 22% суши Земли. Для всех пустынь характерны следующие общие черты: интенсивная солнечная радиация, континентальный климат с самым жарким летом на Земле (до +57,8°С), где песчаные почвы днем нагреваются до 90°, но быстро остывают прохладными ночами. Это способствует физическому выветриванию и образованию каменных, щебенчатых россыпей с последующим накоплением песка. Очень сильно иссушают землю сильные ветры. Крайне мало количество атмосферных осадков (от 50 до 200 мм), а испарение в 7 раз больше.

В условиях резкой смены температуры в течение суток, при малом увлажнении на поверхности пустынь образуется темная корка — пустынный загар. Ее иногда называют защитной, так как она защищает горные породы от быстрого выветривания и разрушения.

Осадки в пустынях выпадают неравномерно в течение года. Есть пустыни, где осадки выпадают даже не каждый год. Например, в пустыне Атакама (Южная Америка) единственным источником влаги является морось, оседающая из туманов. Над этой пустыней годами не выпадают дожди.

Малое количество осадков и сильное испарение способствуют тому, что большинство пустынь бессточны. Вода в руслах появляется только во время очень редких ливней. Ни одна река не начинается в пустыне, но некоторые ее пересекают (Нил — через Сахару, Амударья через Каракумы и другие). Почвы в пустынях либо отсутствуют, либо очень маломощны: примитивные сероземы и красно-бурые.

Растительность крайне разрежена. Она чрезвычайно скудная, а местами, особенно в центральных частях пустынь, ее вообще нет. Кое-где растут отдельные кусты трав и колючие кустарники. Встречаются верблюжья колючка, агавы, на камнях распространены лишайники, а на засоленных почвах — солянки и полынь. Характерным растением для пустыни Намиб, что в Южной Африке, является уникальное и удивительное растение вельвичия, которое имеет короткий ствол, от вершины которого отходят два кожистых листа. Возраст вельвичии может превышать 150 лет. На границе пустынь и полупустынь встречаются алоэ, молочаи, дикий арбуз с сочными плодами, часто заменяющими местному населению и животным воду. Все растения пустынь имеют длинные корни, позволяющие собирать воду с большой глубины. Листья растений для уменьшения испарения часто видоизменены в колючки. Животный мир, представлен антилопами, верблюдами, ящерицами, змеями, много пауков и скорпионов.

Пустыни умеренного пояса отличаются от пустынь других географических поясов более холодной зимой (-7-15 С). В субтропических и тропических пустынях отрицательных температур зимой не бывает.

По особенности грунтов пустыни делятся на каменистые, щебнистые, глинистые, песчаные, солончаковые и другие.

Главное использование полупустынь — пастбищное животноводство (верблюды,тонкорунные овцы). Земледелие засухоустойчивых культур возможно только в оазисах.

Читайте также: