Употребление стилистически ограниченной лексики кратко и понятно

Обновлено: 05.07.2024

Стилистическая характеристика слова определяется тем, как оно воспринимается говорящими: как закрепленное за определенным функциональным стилем или как уместное в любом стиле, общеупотребительное.

Стилевой закрепленности слова способствует его тематическая отнесенность. Мы чувствуем связь слов-терминов с научным языком ( квантовая теория, ассонанс, атрибутивный ); относим к публицистическому стилю слова, связанные с политической тематикой ( всемирный, конгресс, саммит, международный, правопорядок, кадровая политика ); выделяем как официально-деловые слова, употребляемые в делопроизводстве ( нижеследующий, надлежащий, потерпевший, проживание, оповестить, предписать, препровождается ).

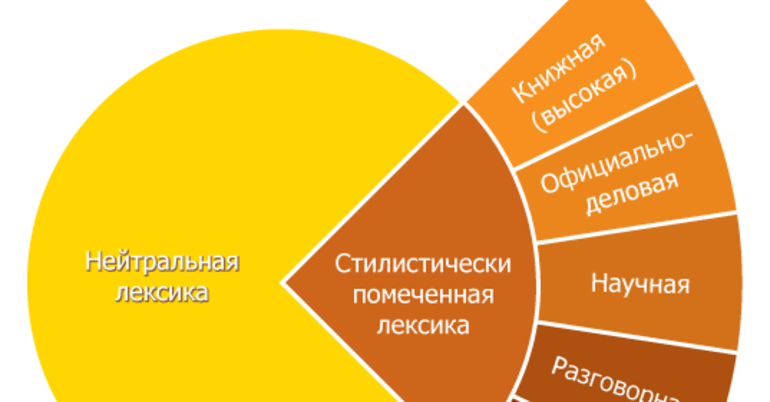

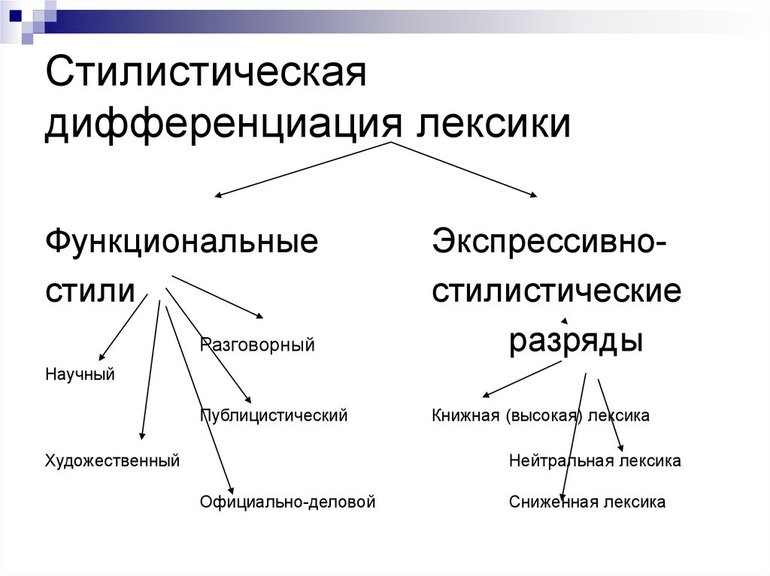

В самых общих чертах функционально-стилевое расслоение лексики можно изобразить так:

Наиболее четко противопоставлены книжные и разговорные слова ( сравните: вторгаться - влезать, соваться; избавиться - отделаться, отвязаться; криминальный - бандитский ).

В составе книжной лексики можно выделить слова, свойственные книжной речи в целом ( последующий, конфиденциально, эквивалентный, престиж, эрудиция, предпослать ), и слова, закрепленные за конкретными функциональными стилями ( например , синтаксис, фонема, литота, эмиссия, деноминация тяготят к научному стилю; предвыборная кампания, имидж, популизм, инвестиции - к публицистическому; акция, потребитель, работодатель, предписывается, вышеуказанный, клиент, воспрещается - к официально-деловому).

Функциональная закрепленность лексики наиболее определенно выявляется в речи.

Книжные слова не подходят для непринужденной беседы.

Например: На зеленых насаждениях появились первые листочки.

Научные термины нельзя употребить в разговоре с ребенком.

Например: Весьма вероятно, что папа войдет в визуальный контакт с дядей Петей в течение предстоящего дня.

Разговорные и просторечные слова неуместны в официально-деловом стиле.

Например: В ночь на 30 сентября рэкетиры наехали на Петрова и взяли в заложники его сына, требуя выкуп в 10 тысяч баксов.

Возможность использовать слово в любом стиле речи свидетельствует о его общеупотребительности.

Так, слово дом уместно в различных стилях: Дом № 7 по улице Ломоносова подлежит сносу; Дом построен по проекту талантливого русского архитектора и относится к числу ценнейших памятников национального зодчества; Дом Павлова в Волгограде стал символом мужества наших бойцов, самоотверженно сражавшихся с фашистами на шлицах города; Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом (Марш.).

В функциональных стилях специальная лексика используется на фоне общеупотребительной.

Эмоционально-экспрессивная окраска слов

Многие слова не только называют понятия, но и отражают отношение к ним говорящего.

Например , восхищаясь красотой белого цветка, можно назвать его белоснежным , белехоньким , лилейным . Эти прилагательные эмоционально окрашены: заключенная в них положительная оценка отличает их от стилистически нейтрального слова белый. Эмоциональная окраска слова может выразить и отрицательную оценку называемого понятия ( белобрысый ).

Поэтому эмоциональную лексику называют оценочной (эмоционально-оценочной).

В составе эмоциональной лексики выделяют следующие три разновидности.

2. Многозначные слова , обычно нейтральные в основном значении, но получающие яркую эмоциональную окраску при метафорическом употреблении.

Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона ; в переносном значении используют глаголы: петь, шипеть, пилить, грызть, копать, зевать, моргать и под обные.

3. Слова с суффиксами субъективной оценки , передающие различные оттенки чувства: заключающие положительные эмоции – сыночек, солнышко, бабуля, аккуратненько, близехонько, и отрицательные – бородища, детина, казенщина и т.п.

Поскольку эмоциональную окрашенность этих слов создают аффиксы, оценочные значения в таких случаях обусловлены не номинативными свойствами слова, а словообразованием.

Изображение чувства в речи требует особых экспрессивных красок.

Экспрессивность (от лат. еxpressio - выражение) - значит выразительность, экспрессивный - содержащий особую экспрессию.

Например , вместо слова хороший мы говорим прекрасный, замечательный, восхитительный, чудесный ; можно сказать не люблю, но можно найти и более сильные слова: ненавижу, презираю, питаю отвращение .

Во всех этих случаях лексическое значение слова осложняется экспрессией.

Часто одно нейтральное слово имеет несколько экспрессивных синонимов, различающихся по степени эмоционального напряжения ( сравните: несчастье - горе - бедствие - катастрофа, буйный - безудержный - неукротимый - неистовый - яростный ).

Яркая экспрессия выделяет слова торжественные ( незабвенный, глашатай, свершения ), риторические ( священный, чаяния, возвестить ), поэтические ( лазурный, незримый, воспевать, неумолчный ).

Особая экспрессия отличает слова шутливые ( благоверный, новоиспеченный ), иронические ( соблаговолить, донжуан, хваленый ), фамильярные ( недурственный, смазливый, мыкаться, шушукаться ).

Экспрессивные оттенки разграничивают слова неодобрительные ( претенциозный, манерный, честолюбивый, педант ), пренебрежительные ( малевать, крохоборство ), презрительные ( наушничать, холуйство, подхалим ), уничижительные ( юбчонка, хлюпик ), вульгарные ( хапуга, фартовый ), бранные ( хам, дурак ).

Объединяя близкие по экспрессии слова в лексические группы, можно выделить:

1) слова, выражающие положительную оценку называемых понятий,

2) слова, выражающие их отрицательную оценку.

В первую группу войдут слова высокие, ласкательные, отчасти шутливые; во вторую - иронические, неодобрительные, бранные и др.

Эмоционально-экспрессивная окраска слов ярко проявляется при сопоставлении синонимов:

| стилистически-нейтральные: | сниженные: | высокие: |

| лицо | морда | лик |

| препятствие | помеха | преграда |

| плакать | реветь | рыдать |

| бояться | трусить | опасаться |

| прогнать | выставить | изгнать |

На эмоционально-экспрессивную окраску слова влияет его значение. Резко отрицательную оценку получили у нас такие слова, как фашизм, сепаратизм, коррупция, наемный убийца, мафиозный .

За словами п рогрессивный, правопорядок, державность, гласность и т.п. закрепляется положительная окраска.

Даже различные значения одного и того же слова могут заметно расходиться в стилистической окраске: в одном случае употребление слова может быть торжественным (Постой, царевич. Наконец, я слышу речь не мальчика, но мужа . - П.), в другом - это же слово получает ироническую окраску (Г. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою ученого мужа , так сказать, на честное слово. - П.).

Развитию эмоционально-экспрессивных оттенков в слове способствует его метафоризация.

Так, стилистически нейтральные слова, употребленные как тропы, получают яркую экспрессию.

Например: гореть (на работе), падать (от усталости), задыхаться (в неблагоприятных условиях), пылающий (взор), голубая (мечта), летящая (походка) и т.д.

Окончательно определяет экспрессивную окраску контекст: нейтральные слова могут восприниматься как высокие и торжественные; высокая лексика в иных условиях приобретает насмешливо-ироническую окраску; порой даже бранное слово может прозвучать ласково, а ласковое - презрительно.

Появление у слова в зависимости от контекста дополнительных экспрессивных оттенков значительно расширяет изобразительные возможности лексики.

Эмоционально-экспрессивная окраска слова, наслаиваясь на функциональную, дополняет его стилистическую характеристику. Нейтральные в эмоционально-экспрессивном отношении слова обычно относятся к общеупотребительной лексике (хотя это и не обязательно: термины, например, в эмоционально-экспрессивном отношении, как правило, нейтральны, но имеют четкую функциональную закрепленность). Эмоционально-экспрессивные слова распределяются между книжной, разговорной и просторечной лексикой.

Подразделения экспрессивно-окрашенной лексики

Д.Э. Розенталь выделяет 3 группы лексики:

1) Нейтральная (межстилевая)

2) Разговорная

3) Просторечная

1. Нейтральная (межстилевая) – это лексика, имеющая применение во всех стилях языка, она представляет собой разряд слов экспрессивно не окрашенных, эмоционально нейтральных.

Межстилевая лексика является основой для словаря как устной, так и письменной речи.

Можно сравнить общеупотребительное слово лгать и слова сочинять , заливать , которые принадлежат разговорной лексике и имеют просторечный и шутливый характер.

2. К разговорной лексике относятся слова придающие речи оттенок неофициальности, непринуждённости, но не выходящие за пределы литературного языка. Это лексика устной речи. Её характеризует неофициальность и эмоционально экспрессивная окрашенность. Большую роль при устном общении играют жесты, мимика, поза, интонация.

В группу разговорной лексики входят слова, разные по способу выражения, стилистической окраски и такие, в семантике которых уже заложена оценочность ( баламут, бедлам позеры и т. п.), а также такие, оценочность которых создаётся аффиксами, сложением основ ( старикашка, сапожище, бедняжка и т. п.). Разговорный характер имеют и слова с суффиксами субъективной оценки ( здоровенький, маленький, сынуля, домина и т. п.). К этой лексике принадлежат и слова фамильярные ( бабуля, дедуля, тётушка, сыночек и т. п.).

3. Просторечная лексика находится на грани или за пределами строго нормированной лексической литературной речи и отличается большей стилистической сниженностью по сравнению с лексикой разговорной, хотя границы между ними зыбки и подвижны и не всегда чётко определены.

Выделяют три группы просторечной лексики:

• Грубовато-экспрессивная лексика грамматически представлена существительными, прилагательными, наречиями и глаголами (зануда, обормот, негодяй и т. п.). Экспрессивность этих слов показывает отношение к какому-либо предмету, человеку, явлению.

• Грубовато просторечная лексика отличается большей степенью грубости: (рыло, балда, харя и т. п.). У этих слов сильнее экспрессия и отрицательное отношение к каким-то явлениям.

• К просторечной лексике относятся некоторые слова собственно просторечные, нелитературные, они не рекомендуются в речи культурных людей ( давеча, небось, авось, отродясь и т. п.)

Использование в речи стилистически окрашенной лексики

В задачи практической стилистики входит изучение использования в речи лексики различных функциональных стилей - и как одного из стилеобразующих элементов, и как иностилевого средства, выделяющегося своей экспрессией на фоне других языковых средств.

Особого внимания заслуживает применение терминологической лексики, имеющей наиболее определенную функционально-стилевую значимость.

Термины - слова или словосочетания, называющие специальные понятия какой-либо сферы производства, науки, искусства.

Например: депозит (деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения); экспресс кредит (срочная ссуда, предоставление ценностей в долг); бизнес (предпринимательская деятельность, приносящая доход, прибыль); ипотека (залог недвижимости с целью получения долгосрочной ссуды); процент (плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование денежной ссудой).

В основе каждого термина обязательно лежит определение (дефиниция) обозначаемой им реалии, благодаря чему термины представляют собой емкую и в то же время сжатую характеристику предмета или явления. Каждая отрасль науки оперирует определенными терминами, которые составляют терминологическую систему данной отрасли знания.

Термин обычно употребляется только в одной области.

Например: фонема, подлежащее – в языкознании, вагранка – в металлургии. Но один и тот же термин может употребляться и в разных областях. При этом в каждом случае термин имеет свое особое значение.

Например: Термин операция употребляется в медицине, в военном и банковском деле. Термин ассимиляция употребляется в языкознании, биологии, этнографии; ирис – в медицине и биологии (ботанике); реверсия – в биологии, технике, юриспруденции.

Становясь термином, слово теряет свою эмоциональность и экспрессивность. Особенно это заметно, если сопоставить общеупотребительные слова в уменьшительно-ласкательной форме и соответствующие термины.

Терминологическая лексика заключает в себе больше информации, чем всякая другая, поэтому употребление терминов в научном стиле - необходимое условие краткости, лаконичности, точности изложения.

Научно-технический прогресс обусловил интенсивное развитие научного стиля и его активное влияние на другие функциональные стили современного русского литературного языка. Использование терминов за пределами научного стиля стало своеобразной приметой времени.

Изучая процесс терминологизации речи, не связанной нормами научного стиля, исследователи указывают на отличительные особенности употребления терминов в этом случае. Немало слов, имеющих точное терминологическое значение, получили широкое распространение и употребляются без каких бы то ни было стилистических ограничений.

Например: радио, телевидение, кислород, инфаркт, экстрасенс, приватизация .

В другую группу объединяются слова, которые имеют двойственную природу: могут быть использованы и в функции терминов, и как стилистически нейтральная лексика. В первом случае они отличаются специальными оттенками значений, придающими им особую точность и однозначность.

Таким образом, использование подобных слов за пределами научного стиля связано с частичной их детерминологизацией.

Словарный состав русского языка богат и разнообразен, в том числе и стилистически. Основной лексический пласт составляет общеупотребительная лексика, которую еще называют межстилевой, поскольку она употребляется во всех стилях. Но есть и другие слова, которые относятся к категории стилистически ограниченной лексики.

Что такое стилистически ограниченная лексика

В общем смысле к данной категории относятся все слова, которые не входят в категорию общеупотребительных, однако обычно используется более узкое понимание данного вопроса – к стилистически ограниченной лексике относят те слова, которые имеют пониженную стилистическую окраску (то есть разговорные) и те, которые имеют повышенную стилистическую окраску, то есть книжные.

Таким образом, на выбор слова, соответствующего речевой ситуации, влияет не только его значение и эмоциональная окрашенность, но и стилистическая отнесенность. Так, употребление книжной лексики в обычном разговоре можно считать неуместным за исключением случаев, когда речь идет об иронии или сарказме.

Разговорная лексика – определение и особенности

К данной категории относятся слова, которые носят непринужденный характер и употребляются в повседневной речи – а значит, в книжном стиле они не всегда уместны. Примеры стилистически ограниченной лексики разговорного типа может привести каждый – это такие слова, как малость, впустую, газировка и т.п. Они могут иметь нейтральную эмоциональную окраску, а могут выражать какую-то эмоцию, положительную или отрицательную

Просторечные слова иногда выделяют в отдельную категорию, но в общем относят к разговорной речи, хотя и считается, что в обычной беседе они нежелательны из-за своего положения на границе литературного языка.

Книжная лексика – определение и особенности

В основном слова, относящиеся к этой стилистической категории, употребляются в письменной речи – не только в литературе, но и в публицистике и даже в деловой переписке. Чаще всего книжные слова имеют нейтральную эмоциональную окраску, экспрессивность им практически не присуща. Однако в этой лексической категории выделяется высокая лексика, которая используется в особо торжественных случаях и придает речи, устной или письменной, особое настроение.

Испытывая затруднения в том, к какой категории следует относить слово, нужно обратиться к словарю.

Что мы узнали?

В русском языке, кроме общеупотребительных слов, есть такие, которые относятся к области стилистически ограниченной лексики. Она, в свою очередь, делится на две категории – разговорная и книжная. Первая – это слова. которые используются в разговорной речи и в книжной обычно неуместны. Они могут иметь стилистическую окраску в отличие от слов книжных, которые обычно эмоционально нейтральны. Книжная лексика – это категория слов, которые используются в основном в письменной речи, в то время как устная с ними будет звучать чересчур возвышенно и в ней они используются в основном для выражения иронии или сарказма.

Лексика ограниченного употребления

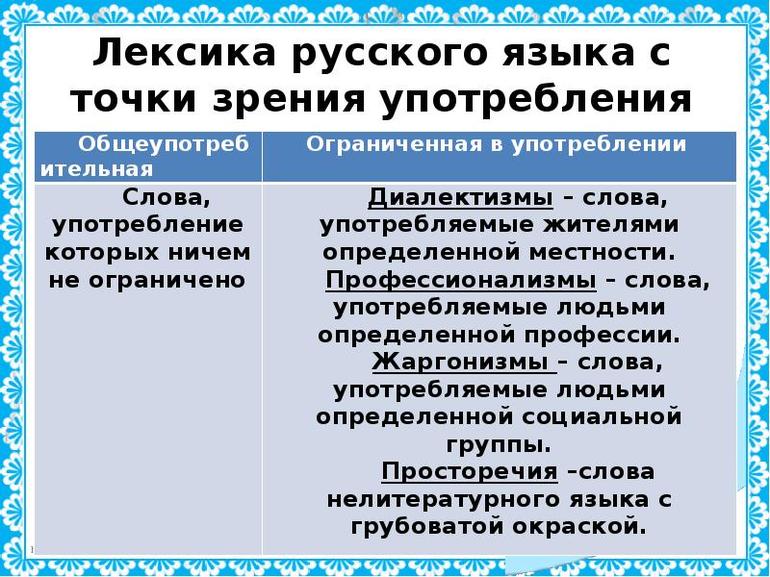

Основную часть лексики русского языка составляют общеупотребительные слова (общеупотребительная лексика), то есть такие слова, которые употребляют все русские люди, независимо от их места жительства, профессии, социального положения, например: мать, отец, красивый, плохой, любить и т.д. Лексика ограниченного употребления — это слова, известные не всем говорящим на русском языке.

К лексике ограниченного употребления относятся диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы. Иначе: диалектная лексика, жаргонная и специальная (профессиональная) лексика.

1) Диалектизмы (диалектная лексика) — народные говоры России с их особой лексикой, фонетикой, грамматикой. Диалектные слова употребляются жителями одной местности, например, в диалекте донских казаков употребляется слово зараз , что означает сейчас, или зимнюю валяную обувь в Сибири называют пимами , а в европейской части России — валенками .

2) Жаргонизмы (жаргонная лексика) — это совокупность особенностей разговорной речи людей, объединённых общностью интересов, совместным времяпрепровождением, т.е. отдельными социальными группами людей в силу их общественного положения, специфики окружающей обстановки. Например, слово бычок у курильщиков означает окурок. Существует жаргон летчиков, программистов, футбольных болельщиков, заключенных, студентов и т.п.

Жаргонная лексика постоянно пополняется новыми словами, в том числе:

В языке художественной литературы и киноискусства элементы жаргонной лексики используются для речевой характеристики некоторых персонажей, при этом важным условием является знание значения каждого слова, чему способствует работа с соответствующими словарями.

3) Профессионализмы (специальная лексика) — слова, употребляемые в определённой сфере деятельности людей, например: биосинтез (биология, медицина), кортикостероиды (медицина), притравка (охота), фонетик а (языкознание).

К профессиональной лексике относятся термины — специальные слова, обозначающие научные понятия, например: симбиоз (биологический термин), кальцинирование (химический термин). Перечисленные термины употребляются только специалистами, но есть и общеупотребительные термины, например: горизонт, сумма и т.д. Термины, как правило, однозначны.

Основным пластом лексики русского языка являются слова общеупотребительные, межстилевые, например: осень, лето, школа, сад, о город, газета, книга; новый, старый, молодой; учиться, работать, идти, читать, рисовать; хорошо, плохо, интересно и т. д. Такие слова употребляются во всех стилях, называют предметы, действия, признаки и не заключают в себе оценки соответствующих понятий. На фоне этой межстилевой, стилистически нейтральной лексики выделяются два других пласта слов: слова с пониженной стилистической окраской (разговорные) и слова с повышенной стилистической окраской (книжные).

Разговорная лексика — это слова, которые употребляются в повседневной обиходной речи, имеют характер непринуждённости и поэтому не всегда уместны в письменной, книжной речи, например: затеять (начать делать), белобрысый (с очень светлыми волосами), каверзный (запутанный, сложный), нынче (теперь) и др. Многие из разговорных слов не только называют соответствующие понятия, но и выражают положительную или отрицательную оценку обозначаемых явлений, например: работяга, здоровяк, пиликать, разиня.

Ещё большую сниженность по сравнению с разговорной лексикой имеют слова просторечные, характеризующиеся упрощённостью, грубоватостью и служащие обычно для выражения резких, отрицательных оценок, например: втемяшиться (укрепиться в сознании), муторный (неприятный), башка (голова). Просторечные слова нежелательны даже в обычной беседе.

Книжная лексика — это слова, которые употребляются прежде всего в письменной речи, используются в научном, официально-деловом стилях, например: гипотеза (научное предположение), генезис (происхождение), интерпретировать (истолковывать, разъяснять), адресат (лицо, которому направлено письмо), абитуриент (лицо, поступающее в высшее учебное заведение), мировоззрение (система взглядов на общество, природу), незыблемый (устойчивый) и др.

В лексике научного стиля значительную роль играют термины — слова с точно определёнными значениями. В каждой отрасли науки применяются особые термины, например: катет, гипотенуза (математические термины); склонение, спряжение, подлежащее, сказуемое (грамматические термины); окисел, ангидрид, этил (химические термины) и т. д.

В произведениях публицистического стиля употребляется много слов общественно-политической лексики, например: государство, мобилизовать, активный и многие другие.

В официально-деловом стиле используется специальная деловая лексика и фразеология: резолюция, мандат, дубликат, истец, ответчик, верительная грамота, полномочный представитель, вынести постановление, возбудить дело, привлечь к ответственности и т. д.

Иногда в деловых документах встречаются устаревшие слова и словосочетания, канцелярские шаблоны казённых учреждений далёкого прошлого, например: нижеподписавшийся, таковые, сие дано в том и т. д. Естественно, что таких канцеляризмов надо избегать.

Книжные слова чаще всего не имеют дополнительной экспрессивной окрашенности. Однако в книжной лексике выделяются слова высокие, придающие окраску приподнятости, возвышенности или поэтичности тем понятиям, которые они обозначают, например: беззаветный, грядущее, зиждется, осенить, непоколебимый, отчий, уста, нисходить. Высокие слова употребляются в торжественно-приподнятой речи (публицистике, художественной литературе), например: Все в мире сущие народы, благословите светлый час! Отгрохотали эти годы, что на земле застигли нас. (Твард.)

Некоторые диалектизмы, становясь общеупотребительными, постепенно входят в литературный язык, обогащая его. Примерами могут служить слова земляника, вспашка, щупальце, неуклюжий и др., которые вошли в литературную речь из местных говоров.

В произведениях художественной литературы может встретиться лексика жаргонная и арготическая. Жаргонные и арготические слова являются вторым наименованием явлений, уже имеющих общепринятое литературное название, например: буза вместо беспорядок, шамать вместо есть. Жаргонные и арготические слова находятся за пределами литературного языка. Они используются в произведениях художественной литературы с целью речевой характеристики персонажа или создания нужного колорита.

Жаргонные и арготические слова засоряют язык.

56. Прочитайте и укажите высокие слова. Передайте 4-е, 5-е предложения как цитаты, используя материал § 89, и запишите их. Объясните значение выделенного слова.

Оконные рамы, равно как и двери, требуют замены. 3) Дабы ограда не подвергалась ржавлению, необходимо покрыть её масляной краской. 4) Вышеизложенное постановление должно неукоснительно выполняться. 5) Ремонтирование телевизора произведено в сроки, каковые предусмотрены в нижеупомянутой инструкции.

58. В следующих отрывках найдите диалектизмы и укажите их стилистическую роль.

I. — А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах казюли водятся. (И. Тургенев)

II. С той поры редко видели его [Прокофия Мелехова] в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своём курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гуторили про него по хутору чудное. (М. Шолохов)

59. Спишите, заменяя в следующих предложениях неудачно использованные диалектные и просторечные слова. Найдите пример уместного употребления диалектизма. Мотивируйте свой ответ.

1) Князь Игорь убёг из плена. 2) Простакова всячески стращает Софью. 3) Вперёд я опишу Митрофана. 4) Хлестаков, рассказывая о петербургской жизни, гораздо сильно врёт. 5) В следующее воскресенье все ученики нашего класса решили обратно поехать на экскурсию. 6) На сцене сельского клуба мы увидели хор девушек. На них были надеты белые кофточки и яркие клетчатые юбки — понёвы. 7) С трудом можно было узнать, из чего состояла одёжка Плюшкина.

60. Прочитайте диалог из повести В. Токаревой. Почему героиня произведения не понимает своего собеседника? Какую лексику он использует в своей речи?

Марина с трудом дождалась, когда все встанут. За завтраком она торжественно объявила:

— Олег! Я знаю, что ты должен сделать. Ты станешь свободным, как птица.

— Какая птица, мамаша. — весело отозвался Олег. У него было хорошее настроение. — Фильтруйте базар.

Стилистически ограниченной лексикой называют те слова, использование которых уместно в одних речевых ситуациях, но нежелательно в других. В отличие от нейтральных, они привязаны к определённому языковому стилю и в большинстве случаев имеют некоторую эмоциональную или иную окраску. При желании по их использованию можно многое узнать о человеке: его происхождение и социальный статус, род деятельности, уровень образования.

Стили языка

Русский язык многогранен и включает в себя несколько функциональных разновидностей. Они связаны со спецификой общения в каждом конкретном случае.

Всего выделяется 5 стилей (языковых жанров):

- официально-деловой;

- научный;

- художественный;

- публицистический;

- разговорный.

Они были выделены лингвистами на основе подмеченных ими исторических особенностей развития языка, его разветвлений.

Каждый стиль отличается своими особенностями, в том числе и лексическими.

Например:

В списке представлены лишь единичные примеры, когда на самом деле таких слов может быть неограниченное количество.

Это касалось прежде всего литературы, её жанров, но можно провести параллели и с современным стилевым разнообразием. Ломоносов заложил основы формального деления, но, по сути, явление сложилось само под влиянием закономерного развития языка. С тех времён многое изменилось даже в литературе — даже в одном и том же произведении (хоть и в разных предложениях) могут встречаться слова из разных стилей.

Иногда это объясняется достижением конкретных целей, поставленных писателем перед собой (например, противопоставление двух собеседников из разных кругов), но иногда может свидетельствовать о неграмотности автора и непонимании им законов языка.

Жаргонизмы, сленг и арго

Можно заметить, что слова-арго чаще всего кажутся знакомыми и понятными, но на самом деле используются в переносном значении, что делает их стилистически ограниченными.

Жаргонизмы, арго и сленг некоторые относят к разговорному стилю, другие же выделяют их в отдельную категорию. Однозначно то, что с точки зрения употребления, это стилистически ограниченная лексика, а не нейтральная.

Нейтральная и ограниченная лексика

В русском языке, как и в любом другом, есть общеупотребительные нейтральные слова, которые можно использовать в любой речевой ситуации и независимо от контекста. В словаре синонимов они стоят на первом месте в ряду. Например: стол, лето, зелёный, ехать, компьютер, молоко, прямой, покупать, пустой и т. п. Они используются в прямом, а не переносном или метафорическом значении.

При этом и так называемая низкая лексика является стилистически ограниченной — жаргонизмы, арго и сленговые выражения относятся именно к этой группе. Можно сказать, что это слова-просторечия, в том числе и нецензурные. Одни считают их употребление образованными людьми недопустимым вовсе, другие не ставят такого ограничения, обращая внимание лишь на уместность в конкретной ситуации.

Можно заметить, что некоторые нейтральные слова в определённых случаях относятся к стилистически окрашенным — это происходит тогда, когда они приобретают переносное значение, используются не в словарном смысле.

Это подчёркивает многогранность и неоднородность русского языка. По этой же причине класс нейтральных слов также называют межстилевым — ведь в разных случаях они могут использоваться в любом контексте.

Иные способы употребления

Наиболее ярким примером является разговорный стиль с его лексической составляющей: так, как могут себе позволить общаться друг с другом друзья, недопустимо в других случаях, даже в такой же неформальной обстановке, но с малознакомым человеком.

На выбор лексических единиц может влиять даже то, какая форма речи используется — устная или письменная. Первая тяготеет к краткости, вторая допускает усложнения, витиеватость. Но нельзя полагаться только на удобство изложения, ведь стиль личного письма отличается от научного доклада или делового документа.

Даже при написании конспекта лексический состав может различаться в зависимости от того, делает ли человек заметки для себя или пишет с учётом будущей проверки преподавателем. В первом случае он может использовать удобные для себя слова и сокращения, даже жаргонизмы, во втором же ему придётся соблюдать определённые нормы.

Стоит отметить, что деление лексики на нейтральную и стилистически окрашенную условно, ведь язык постоянно развивается и изменяется, значит, можно допустить переход слов из одного разряда в другой (даже в определении понятия нет строгих границ). Такое явление встречается часто, в одних случаях устанавливается новая норма, в других перемены не приживаются.

Важно уметь оценивать конкретную речевую ситуацию и помнить об уместности: учитывать стиль общения, его цель, отношения с собеседником (или аудиторией), собственный статус.

Иногда это является простой формой вежливости, но может случиться и такое, что от способности ясно и правильно выразиться зависит что-то серьёзное, ведь речь — это презентация человека, по которой его можно характеризовать со стороны.

Читайте также: