Торможение в коре головного мозга кратко

Обновлено: 25.06.2024

Кора головного мозга. Физиологическая анатомия коры головного мозга

По иронии судьбы, из всех отделов головного мозга меньше всего мы знаем о функциях коры большого мозга, хотя совершенно очевидно, что это самая большая часть нервной системы. В тоже время известны эффекты поражения или специфической стимуляции различных участков коры. В первых статьях по физиологии на сайте обсуждаются фактические данные о функциях коры; затем кратко представлены основные теории о нервных механизмах, участвующих в мыслительных процессах, памяти, анализе сенсорной информации и др.

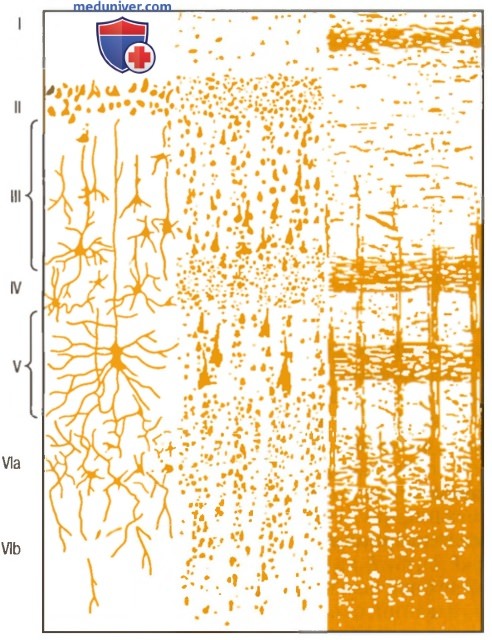

а) Физиологическая анатомия коры большого мозга. Функциональном частью коры большого мозга является гонкий слои нейронов, покрывающий поверхность всех извилин. Толщина этого слоя составляет лишь 2-5 мм, а общая площадь равна примерно 0,25 м. В целом кора большого мозга содержит примерно 100 млрд нейронов.

На рисунке ниже показана типичная гистологическая структура коры большого мозга с последовательными слоями разных типов нейронов.

Структура коры большого мозга.

I - молекулярный слой; II — наружный зернистый слой;

III - слой пирамидных клеток; IV - внутренний зернистый слой;

V - слой больших пирамидных клеток. VI - слой веретенообразных клеток

Большинство нейронов относят к трем типам:

(1) зернистые (также называемые звездчатыми);

(3) пирамидные, получившие свое название за характерную пирамидальную форму.

Зернистые нейроны обычно имеют короткие аксоны и, следовательно, функционируют в основном как вставочные нейроны, которые проводят нервные сигналы только на небольшие расстояния в пределах самой коры. Некоторые нейроны — возбуждающие, они выделяют в основном нейромедиатор глутамат; другие — тормозящие, основным непромедиатором которых является гамма-аминомасляная кислота — главный тормозящий нейромедиатор.

Сенсорные области коры, а также ассоциативные, расположенные между сенсорными и моторными областями, содержат большое количество зернистых клеток, что дает основание предполагать высокую степень внутрикоргикалыюй обработки входящих сенсорных сигналов в пределах сенсорных и ассоциативных областеи.

Пирамидные и веретенообразные клетки дают начало почти всем волокнам, выходящим из коры. Пирамидные клетки — более крупные и мно гочисленпые, чем веретенообразные. Они являются источником длинных толстых нервных волокон, которые идут, не прерываясь, в спинной мозг. Они также дают начало крупным подкорковым пучкам ассоциативных волокон, проходящим от одной крупной части головного мозга к другой.

Справа на рисунке выше показана типичная организация нервных волокон в пределах разных слоев коры большого мозга. Обратите особое внимание на большое число горизонтальных волокон, которые распространяются между при лежащими областями коры. Также отметьте вертикальные волокна, идущие к коре и от нее к нижележащим областям мозга. Некоторые из них проходят весь путь до спинного мозга или направляются к отдаленным регионам коры большого мозга через длинные ассоциативные пучки.

Функции специфических слоев коры большого мозга обсуждаются в отдельных статьях на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). Здесь следует вспомнить, что большинство входящих специфических сенсорных сигналов от тела поступают в IV слой коры. Большая часть сигналов покидают кору через нейроны, локализованные в V и в VI слоях; очень крупные волокна, идущие к мозговому стволу и спинному мозгу, берут начало главным образом в V слое, а громадное количество волокон, идущих к таламусу, возникают в VI слое.

Слои I, II и III осуществляют основную часть ассоциативных функций внутри коры, причем особенно большое число нейронов II и III слоев формируют короткие горизонтальные связи с прилежащими областями коры.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Условные рефлексы при некоторых обстоятельствах могут быть угнетены, задержаны на короткое или очень длительное время. Следовательно, кроме возбуждения в функционировании временных связей принимает участие известный еще со времен И.М.Сеченова процесс торможения. Как возбуждение, так и торможение подавляют и ограничивают друг друга. Вместе с тем они неразрывно связаны и могут переходить друг в друга. Вопрос о природе торможения и о его отношении к возбуждению считается одним из наиболее трудных вопросов нейрофизиологии.

Торможение в коре – это торможение условных рефлексов и поведенческих реакций. Торможение в коре – это частный случай проявления торможения в ЦНС. Торможение в ЦНС выполняет координационную и охранительную функции. Исходя из этого торможение в коре выполняет следующие функции:

1. Предохраняет высшие отделы головного мозга от перевозбуждения и утомления.

2. Переключает поведение на новый более важный раздражитель.

3. Уточняет, улучшает, конкретизирует и исправляет условные рефлексы.

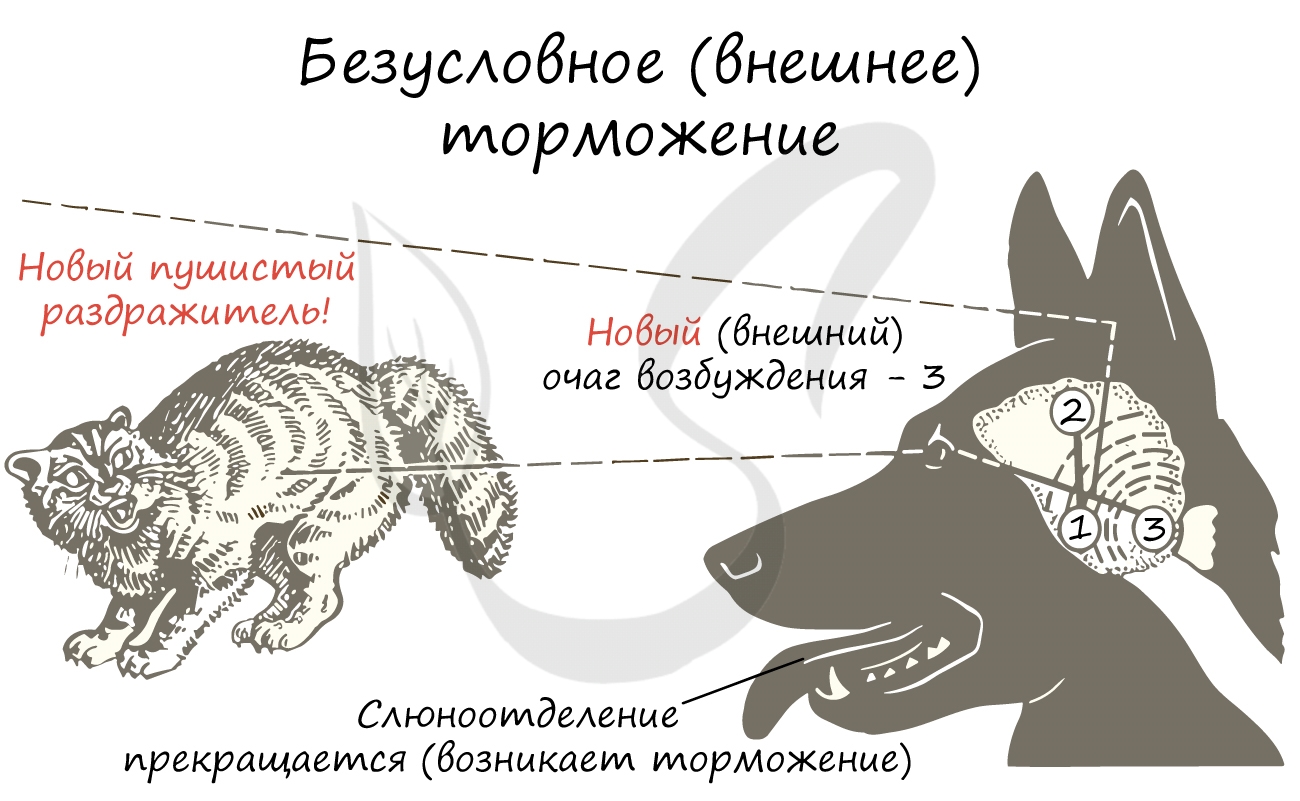

П.П.Павлов поделил корковое торможение на два вида – внешнее (безусловное) и внутреннее (условное).

Таблица 2.

Характеристика условного и безусловного торможения

| № | Внешнее (безусловное)торможение | Внутреннее (условное)торможение |

| 1. | Врожденное | Приобретенное |

| 2. | Видовое | Индивидуальное |

| 3. | Не требует обучения | Требует обучения |

| 4. | Возникает на посторонний раздражитель, который вызывает новый доминантный очаг вне дуги условного рефлекса | Возникает внутри дуги условного рефлекса |

| 5. | Механизм: новый доминантный очаг тормозит временную связь | Механизм: Условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным, и временная связь разрывается |

| 6. | Значение: концентрация внимания на определенном важном процессе | Значение: уточняет, конкретизирует, исправляет условные рефлексы |

| 7. | Более грубое, возникает быстро | Более тонкое, развивается медленно |

| 8. | Растормаживания нет | Характерно растормаживание |

| 9. | Филогенетически более древнее, возникает раньше, менее ранимое | Филогенетически более молодое, более ранимое |

Условные рефлексы при некоторых обстоятельствах могут быть угнетены, задержаны на короткое или очень длительное время. Следовательно, кроме возбуждения в функционировании временных связей принимает участие известный еще со времен И.М.Сеченова процесс торможения. Как возбуждение, так и торможение подавляют и ограничивают друг друга. Вместе с тем они неразрывно связаны и могут переходить друг в друга. Вопрос о природе торможения и о его отношении к возбуждению считается одним из наиболее трудных вопросов нейрофизиологии.

Торможение в коре – это торможение условных рефлексов и поведенческих реакций. Торможение в коре – это частный случай проявления торможения в ЦНС. Торможение в ЦНС выполняет координационную и охранительную функции. Исходя из этого торможение в коре выполняет следующие функции:

1. Предохраняет высшие отделы головного мозга от перевозбуждения и утомления.

2. Переключает поведение на новый более важный раздражитель.

3. Уточняет, улучшает, конкретизирует и исправляет условные рефлексы.

П.П.Павлов поделил корковое торможение на два вида – внешнее (безусловное) и внутреннее (условное).

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней среды, лежит в основе высших психических функций человека, таких как мышление, память, сознание и обучение.

"Отец русской физиологии" - И.М. Сеченов написал книгу "Рефлексы головного мозга", где выдвинул теорию о рефлекторном принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально доказал, что условные рефлексы лежат в основе ВНД.

Изучая пищеварительную систему, вы узнали об опыте И.П. Павлова, с помощью которого он изучал механизм слюноотделения. Проведя эксперименты Павлов обнаружил, что часть рефлексов относятся к врожденным - постоянным, а другая - приобретенным.

При многочисленном совпадении условного (сигнального) и подкрепляемого им безусловного раздражителя формируется условный рефлекс. То есть условный рефлекс всегда возникает на базе безусловного при многократном совпадении вышеуказанных раздражителей.

Условные и безусловные рефлексы

Сейчас более детально разберем отличия условных рефлексов от безусловных:

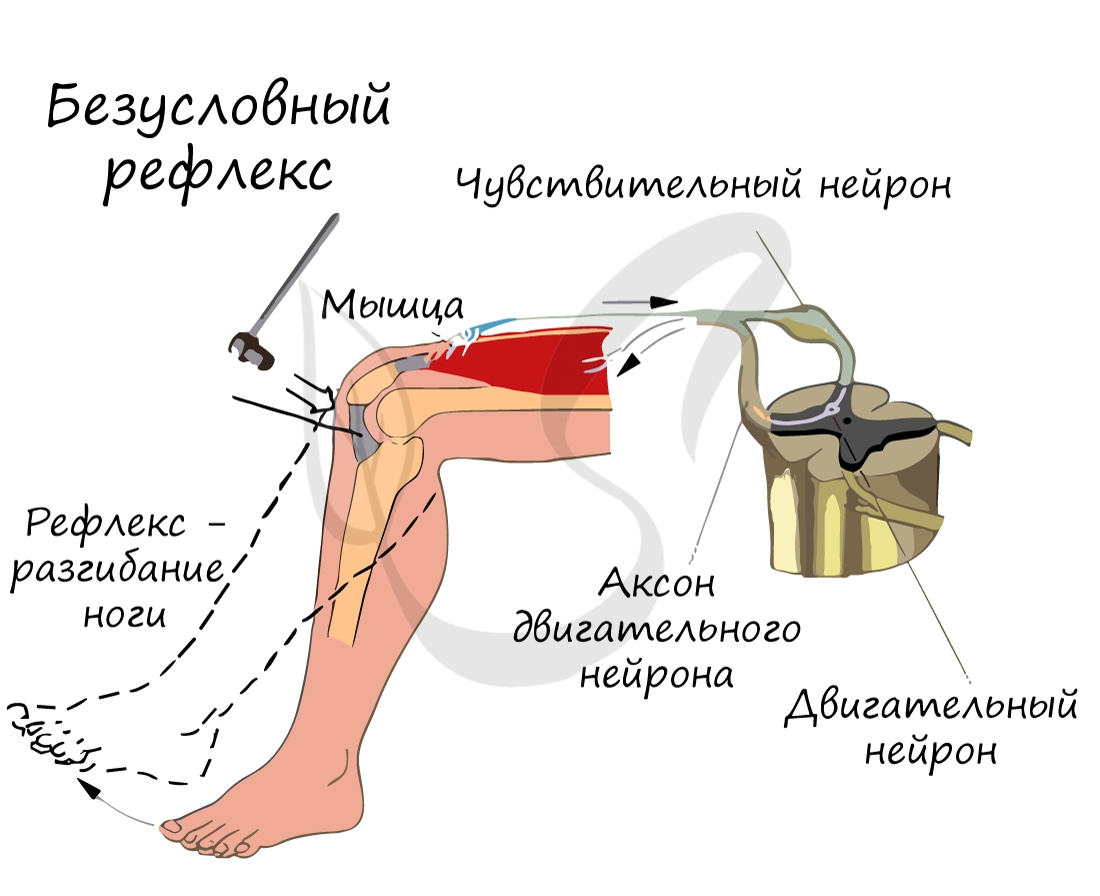

Условные рефлексы являются приобретенными: они отсутствуют у новорожденного, могут возникать и угасать в течение жизни. Безусловные рефлексы - врожденные, заложены генетически и передаются по наследству.

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни увидевшего лимон, отсутствует слюноотделение, но после его употребления даже мысль о лимоне может вызывать обильное слюноотделение. Безусловные рефлексы характерны для всех особей вида без исключений.

Условные рефлексы возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, к примеру, свет, если у собаки закреплен условный рефлекс на свет. Безусловные рефлексы возникают в ответ на специфичный раздражитель: звук воспринимается рецепторами внутреннего уха, свет - палочками и колбочками сетчатки.

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к конкретным условиям среды, при изменении среды - они изменяются также, могут утрачиваться и снова возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от рождения и не угасают на протяжении всей жизни.

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с участием коры больших полушарий, безусловные могут обходиться и без ее участия. Главное - запомните и осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на базе безусловного рефлекса.

Механизм формирования условного рефлекса

Изучение условных рефлексов тесно связано с Павловым и его учениками. Сейчас и мы с вами проведем эксперимент над собакой.

Предположим, что нам нужно выработать у животного рефлекс слюноотделения в ответ на включение света. В качестве безусловного раздражителя будем использовать пищу, а в качестве условного - включение лампочки.

За несколько секунд до того, как мы дадим корм собаке, необходимо включить лампочку. Если мы повторим подобную манипуляцию несколько раз, то у собаки закрепится условной рефлекс на включение лампочки, и в дальнейшем слюноотделение будет начинаться уже в момент включения лампочки.

Этот эффект обусловлен тем, что в головном мозге собаки возникает временная связь между зрительным центром (в затылочной доле КБП) и пищевым центром. По мере повторения нашей манипуляции эта временная связь становится более крепкой - происходит замыкание и формирование условного рефлекса.

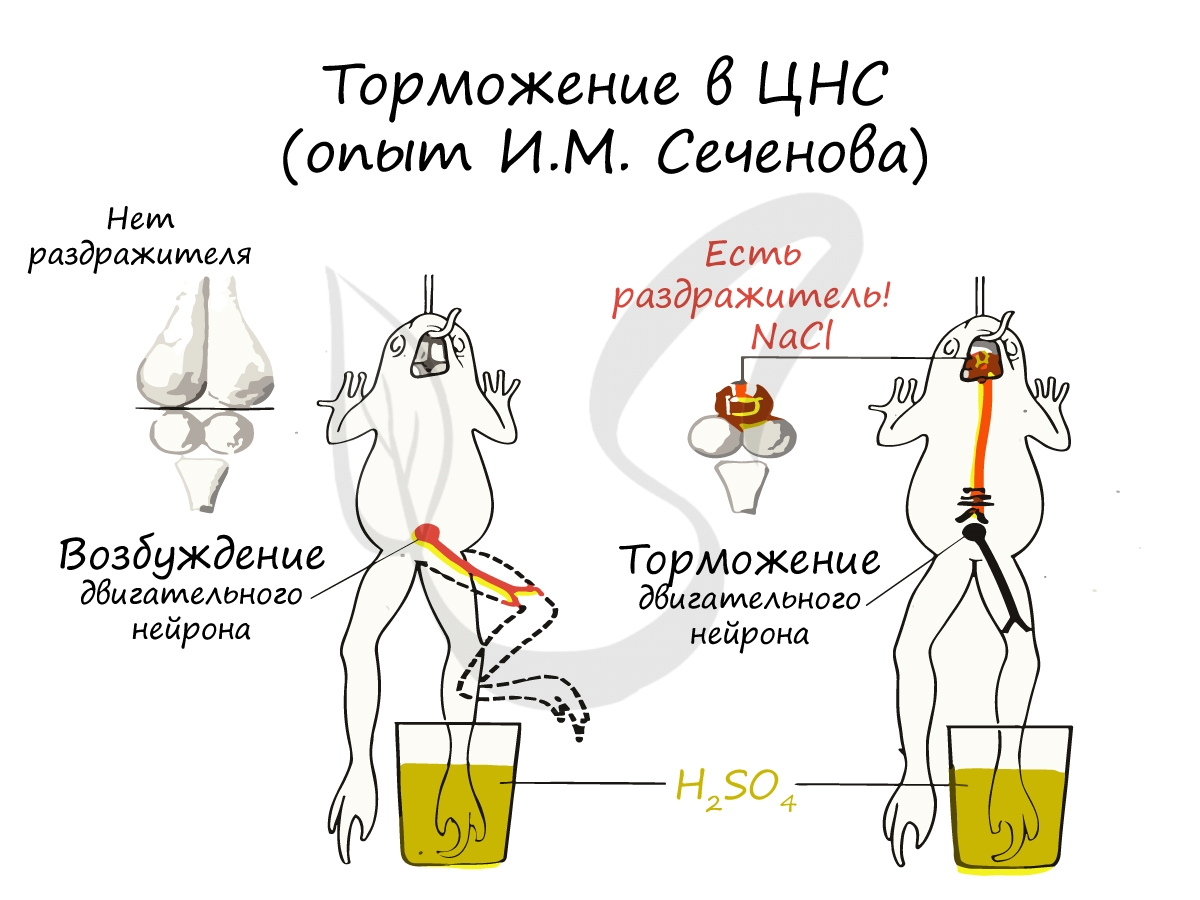

Торможение рефлексов

Процессы торможения являются обязательными спутниками процессов возбуждения в нервной системе. Первым открыл и описал процесс торможения Сеченов, доказавший, что раздражение нервных центров промежуточного мозга угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга.

Павлов развивал учение Сеченова и также изучал процессы торможения. Он пришел к выводу, что в нервной системе процессы возбуждения и торможения взаимосвязаны и протекают непрерывно. Более того, благодаря торможению условный рефлекс носит наиболее точный и совершенный приспособительный характер по отношению к окружающей среде.

- Безусловное (внешнее)

- Условное (внутреннее)

Безусловное (внешнее) торможение связано с возникновением в коре головного мозга нового (внешнего) очага возбуждения, вызванного действием какого-либо стороннего раздражителя (резкий звук, сильный шум). Действие этого раздражителя вызывает ослабление или полное исчезновение текущего условного рефлекса.

Это врожденное торможение, оно не требует выработки, поэтому Павлов и назвал его безусловным (внешним).

Условное (внутренне) торможение возникает в том же самом участке коры, где находится центр условного рефлекса. Развивается условное торможение постепенно. Вспомните, как мы выработали у собаки условный рефлекс на включение лампочки. Если мы перестанем давать пищу, а лампочку продолжим включать, то постепенно слюноотделение у собаки угаснет - это и есть условное торможение.

Для того, чтобы условный рефлекс сохранялся, нужно как можно чаще его подкреплять: в нашем случае свет (условный раздражитель) подкрепляется пищей (безусловным). Если перестать включать лампочку, перед тем как дать собаке еду, то постепенно условный рефлекс ослабеет и исчезнет. Такой процесс называют угасание - исчезновением условного рефлекса, однако при желании его можно будет создать вновь.

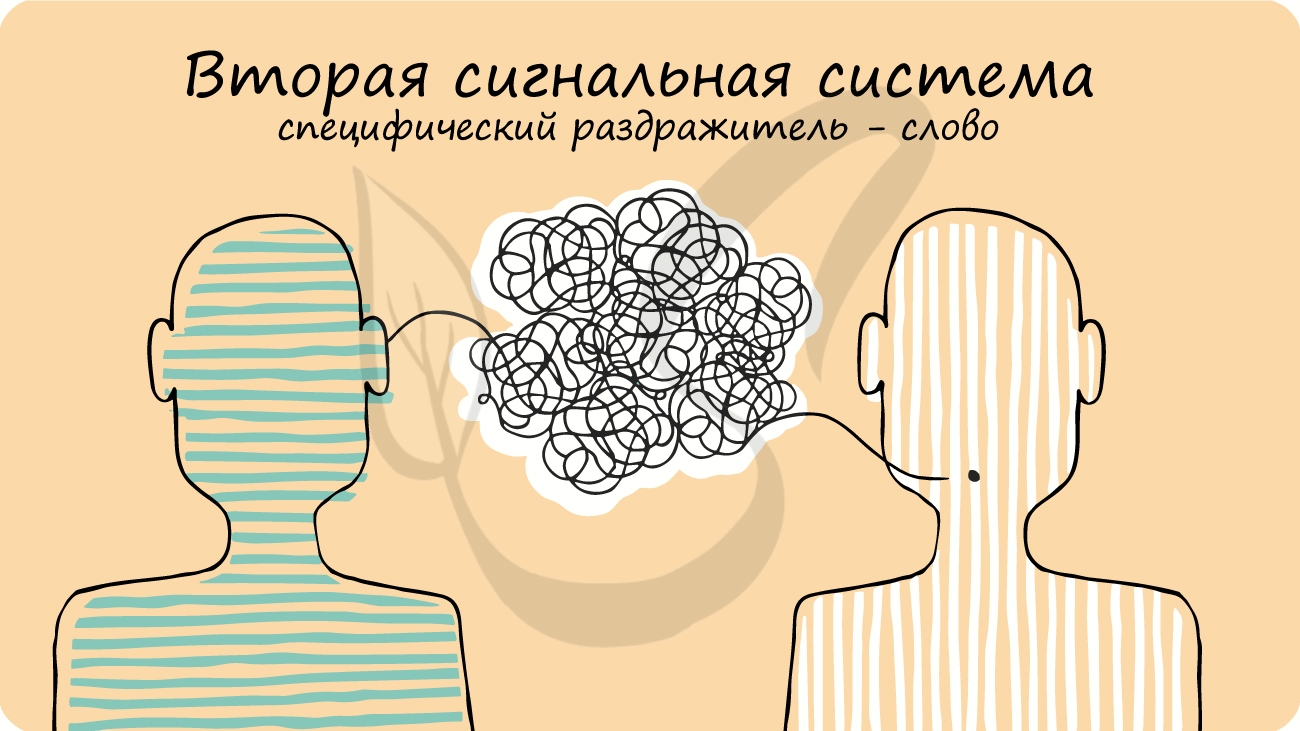

Учение Павлова о первой и второй сигнальных системах

У животных имеется только первая сигнальная система. Павлов рассматривал ее как совокупность нервных структур, с помощью которых происходит восприятие окружающего мира органами чувств. Сигналами в первой сигнальной системе служат запах, цвет, звук - они вызывают безусловные рефлексы и служат основой формирования условных рефлексов .

Павлов доказал и то, что у животных отсутствует вторая сигнальная система. Его опыт состоял в помещении обезьяны на плот посреди озера. Обезьяна могла перебираться с помощью шеста на два других плота. На одном из них находился черпак и бак с водой, на другом плоте начинался пожар. Обезьяна тушила пожар, совершая сложные действия: каждый раз она перебиралась на плот с баком воды и черпала воду оттуда, вместо того, чтобы зачерпнуть воду из озера, которое находилось гораздо ближе. Следовательно, животные не способны к обобщению и абстрактному мышлению.

В процессе трудовой деятельности и общения у человека возникла вторая сигнальная система, тесно связанная с возникновением речи. Здесь специфическим раздражителем являются слова, в которые человек вкладывает смысл, какое-либо понятие.

Слова имеют обобщающее значение, что послужило основной для возможности обобщения, абстрагирования и оперирование понятиями. Язык закрепляет в словах результаты деятельности человека, поэтому вы можете представить обезьяну, даже если ее не видите. Благодаря устной и особенно письменной речи становится возможным передача опыта будущим поколениям. За любую книгу, в том числе и этот учебник, также стоит сказать отдельное спасибо именно второй сигнальной системе.

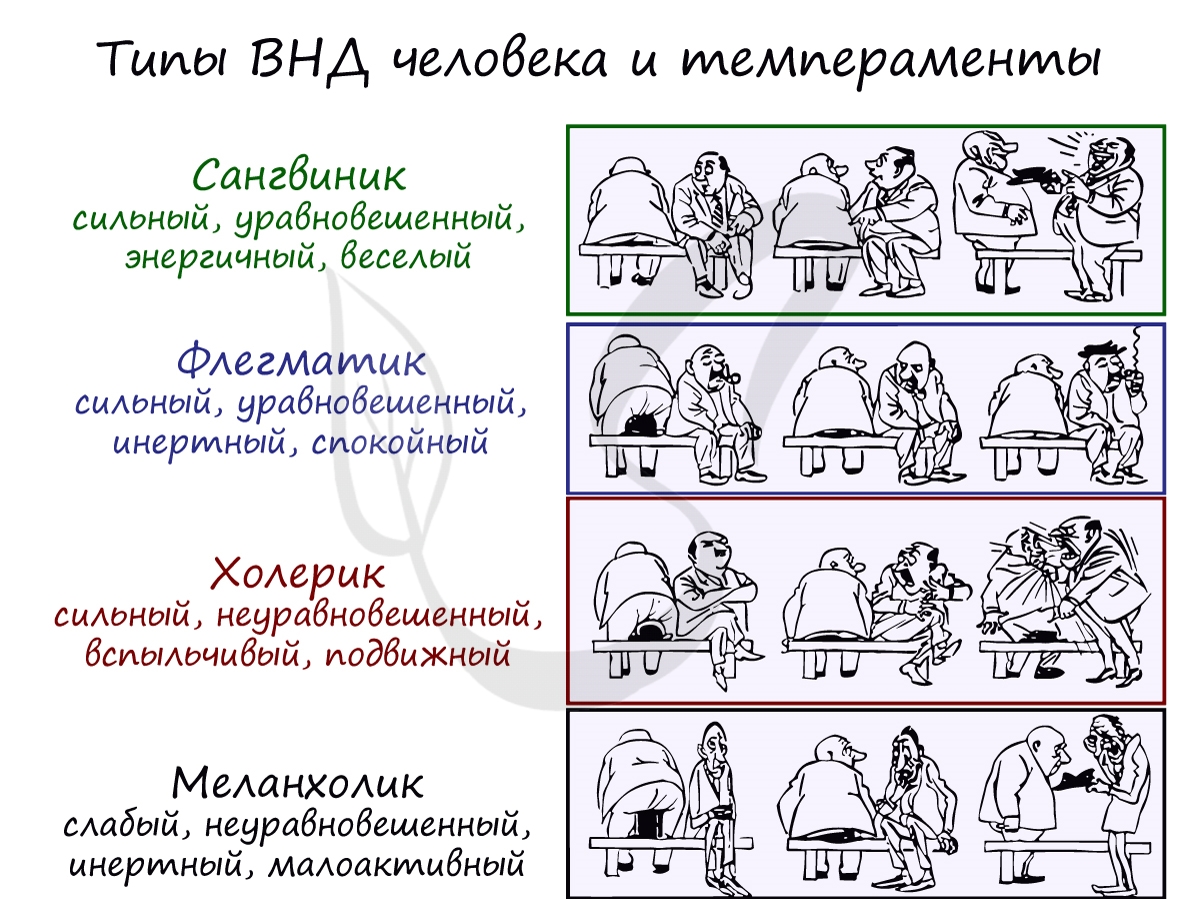

Типы темперамента

Павлов выделил четыре типа темперамента, в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов в коре больших полушарий. Холерик - легко возбудимый тип, сангвиник - уравновешенный. Флегматик - процессы возбуждения и торможения слабой силы, упорны и прилежны в работе. И, наконец, меланхолик - процессы возбуждения и торможения неуравновешены и слабы - весьма ранимы и слабовольны, склонны к глубоким переживаниям.

Эмоции, мышление и память

Эмоции - субъективные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Эмоции могут быть положительными и отрицательными, они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности.

Мышлением называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности и благодаря которым человек осознает суть явлений и вещей - в результате мышления формируются понятия. Различают элементарное мышление, присущее всем животным (первая сигнальная система), и абстрактное мышление, свойственное только человеку (вторая сигнальная система).

Память - способность нервной системы (мозга), заключающаяся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведении полученной информации. Исходя из времени хранения информации память подразделяют на кратковременную и долговременную.

Любая полученная нами информация сначала попадает в кратковременную память, только при многократном воспроизведении эта информация переходит в долговременную память. Выделяют следующие виды памяти: зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, смешанная.

Различают две фазы сна: медленную и быструю, которые несколько раз чередуются за одну ночь. Фаза медленного сна заключается в физиологическом отдыхе всех систем организма: снижается ЧСС и артериальное давление, температура тела. Активнее начинают выделяться гормоны, действие которых сопряжено с восстановлением тканей.

Фаза быстрого сна - именно та фаза, в которую мы видим сновидения. В этом промежутке активно двигаются глазные яблоки, дыхание может учащаться, руки совершают движения. Эта фаза возникает примерно каждые 60-80 минут (после фазы медленного сна). Таким образом, за одну ночь мы видим множество сновидений, большинство из которых забываем. К слову, различные "умные" будильники ловят именно момент фазы быстрого сна, в который человека легче всего разбудить, и при пробуждении обычно запоминается сновидение.

Сновидение является своеобразным представлением полученной информации в виде зрительных образов. Замечу интересный факт, что всех людей, которых мы видим во сне, мы уже когда-то видели наяву. Это могло быть лицо случайного прохожего, встретившегося нам несколько лет назад: подобная информация спрятана глубоко в подсознании.

Многим из нас, в том числе и мне, доводилось бывать в состоянии измененного сознания - осознанном сновидении. Это удивительно, но порой во время сна человек может осознать, что он спит, его сон нереален, и его можно менять, как только вздумается. После таких моментов испытываешь чрезвычайную эйфорию, сны с собственным сценарием запоминаются надолго.

Заболевания

Сомнамбулизм (устаревшее - лунатизм) - болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Чаще всего снохождение возникает в период неполного пробуждения после глубокой фазы сна. Приступ лунатизма может длиться до нескольких часов, чаще всего лунатизм встречается у детей.

Это состояние известно с древних времен, однако его причины до сих пор остаются загадкой. Также нет сведений, вредит ли внезапное пробуждение лунатику в состоянии снохождения или нет. Чаще всего лунатики выполняют стереотипные действия: вставание, уборка, хождение, после которых они ложатся в постель и наутро ничего не помнят о произошедшем.

Иногда действия лунатиков несут опасность для них самих и окружающих. Известны случаи, когда лунатики уезжали за сотни (!) километров от своего дома, после пробуждения они оказывались в другой части страны совершенно дезориентированными.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Нормальная деятельность коры головного мозга осуществляется при обязательном, никогда не прекращающемся взаимодействии процессов возбуждения и торможения: первый ведет к выработке и осуществлению условных рефлексов, второй — к их подавлению. Процессы торможения в коре головного мозга взаимосвязанным с процессами возбуждения. В зависимости от условий возникновения коркового торможения различают две его формы: безусловное, или врожденное, торможение (внешнее и запредельное) и условное, или выработанное.

Формы возбуждения и торможения в коре головного мозга

Внешнее торможение

Внешнее торможение условных рефлексов наступает, когда во время действия условного раздражителя на организм действует раздражение, вызывающее какой-либо иной рефлекс. Другими словами, внешнее торможение условных рефлексов обусловливается тем, что во время возбуждения коркового очага условного рефлекса в коре мозга возникает другой очаг возбуждения. Очень прочные и сильные условные рефлексы тормозятся труднее, чем более слабые.

Гаснущий тормоз

Если посторонний раздражитель, применение которого обусловливало внешнее торможение условных рефлексов, вызывает лишь ориентировочный рефлекс (например, звонок), то при многократном применении данного постороннего раздражителя ориентировочный рефлекс на него все более уменьшается и исчезает; тогда посторонний агент не вызывает внешнего торможения. Это слабеющее тормозящее действие раздражителей обозначается как гаснущий тормоз. В то же время существуют раздражители, действие которых не ослабевает, как бы часто их ни применяли. Например, пищевой рефлекс тормозится при возбуждении центра мочеиспускания.

В конечном итоге исход столкновения в коре мозга процессов возбуждения, возникающих под влиянием разных раздражителей, определяется силой и функциональной ролью возникающих при их действии возбуждений. Слабое возбуждение, возникшее в каком-либо пункте коры, иррадиируя по ней, часто не тормозит, а усиливает условные рефлексы. Сильное же встречное возбуждение тормозит условный рефлекс. Существенно важно также биологическое значение безусловного рефлекса, на котором основан условный, подвергаемый воздействию стороннего возбуждения. Внешнее торможение условных рефлексов по механизму своего торможения сходно с торможением, наблюдаемым в деятельности других отделов центральной нервной системы; для его возникновения не нужно каких-то определенных условий действия тормозящего раздражения.

Запредельное торможение

Если интенсивность условного раздражителя возрастает сверх некоторого предела, то результатом является не усиление, а уменьшение или полное торможение рефлекса. Точно так же одновременное применение двух сильных условных раздражителей, из которых каждый в отдельности вызывает значительный условный рефлекс, ведет к уменьшению условного рефлекса. Во всех таких случаях уменьшение рефлекторного ответа вследствие усиления условного раздражителя обусловливается возникающим в коре мозга торможением. Это торможение, развивающееся в коре мозга как ответ на действие сильных или частых и длительных раздражений, обозначается как торможение запредельное. Запредельное торможение может также проявляться в виде патологической истощаемости процесса возбуждения. При этом процесс возбуждения, нормально начавшись, очень быстро обрывается, сменяясь торможением. Здесь налицо тот же переход возбуждения в торможение, но, в отличие от нормы, он происходит чрезвычайно быстро.

Внутреннее торможение

Внутреннее, или условное, торможение, характерное для деятельности высшего отдела нервной системы, возникает, когда условный раздражитель не подкрепляется безусловным рефлексом. Внутреннее торможение возникает, следовательно, при нарушении основного условия образования временной связи — совпадения по времени двух очагов возбуждения, создаваемых в коре при действии условного и подкрепляющего его безусловного раздражителей.

Каждый условный раздражитель может быть быстро превращен в тормозной, если он повторно применяется без подкрепления. Неподкрепляемый условный раздражитель вызывает тогда процесс торможения в тех же самых образованиях коры больших полушарий, в которых он ранее вызывал процесс возбуждения. Таким образом, наряду с положительными условными рефлексами существуют и отрицательные, или тормозные, условные рефлексы. Они сказываются угнетением, прекращением или недопущением возбуждений в те органы тела, деятельность которых вызывалась данным положительным условным раздражителем до его превращения в тормозной. В зависимости от того, как осуществляется неподкрепление условного раздражителя безусловным, различают четыре группы случаев внутреннего торможения: угасание, дифференцировка, запаздывание и условный тормоз.

Нормальный сон как процесс торможения, иррадиированного по коре мозга

Если создаются условия для широкой и длительной иррадиации торможения по коре головного мозга, то она делается невосприимчивой ко всем падающим на нее из внешнего мира раздражителям и более не воздействует на скелетную мускулатуру — голова опускается, веки закрываются, тело становится пассивным, организм не отвечает на звуковые, световые и другие раздражения, то есть наступает сон.

Понимание процессов торможения и возбуждения в коре головного мозга является очень важным для проведения психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.

Механизмы возникновения сна

Многочисленные опыты показали, что сон наступает, когда стимулы, которые приобрели тормозное значение, адресуются в кору без противопоставления им положительных условных раздражителей. Так, если часто применять один и тот же условный раздражитель, клетки коры, воспринимающие это раздражение, переходят в тормозное состояние и торможение распространяется по всей коре — организм погружается в сон.

Таким образом, в основе сонного состояния лежит обширная иррадиация по коре тормозного процесса, который может спускаться и на ближайшие подкорковые образования. Моментами, вызывающими или ускоряющими наступление сонного состояния, являются все факторы, связанные с условиями, в которых сон наступает при обычном режиме жизни. Сюда относятся определенное время суток, связанное с ежесуточным периодом сна, поза и обстановка сна (например, лежание в постели). Кроме того, для наступления сна существенно важно выключение положительных условных и безусловных раздражителей, воздействующих на кору головного мозга. Сюда относятся ослабление внешних раздражений (тишина, темнота) и расслабление скелетной мускулатуры, ведущее к значительному уменьшению потока импульсов от ее рецепторов. О значении последнего фактора говорят исследования, показавшие, что у человека в момент засыпания обычно уменьшается тонус скелетной мускулатуры.

Наглядным доказательством неизбежности иррадиации торможения по коре при отсутствии притока в нее раздражающих импульсов является следующий случай. У одного больного на почве истерического паралича из всех рецепторов функционировали лишь один глаз и одно ухо. Стоило данному пациенту закрыть здоровый глаз, как он сразу засыпал.

При нормальном сне деятельность органов, получающих импульсы по волокнам вегетативной нервной системы, изменяется. Сердце сокращается реже, кровяное давление несколько падает, обмен веществ снижается, дыхание урежается, содержание углекислоты в крови возрастает, температура слегка снижается. Эти сдвиги, несомненно, связаны с изменением возбуждения в ядрах гипоталамической области, но причиной этих изменений является более или менее полное выключение деятельности коры головного мозга, охваченной иррадиирующим по ней торможением.

Охранительное значение торможения

На сегодняшний день считается, что запредельное торможение является своего рода защитным механизмом. Оно оберегает нервные клетки от истощения, которое наступило бы, если бы возбуждение усилилось сверх некоторого предела или удерживалось бы без перерыва сверх известного срока. Наступающее тогда торможение, не будучи само утомлением, выступает в роли охранителя клетки, предупреждающего дальнейшее чрезмерное раздражение, чреватое разрушением этой клетки. За время тормозного периода, оставаясь свободной от работы, клетка восстанавливает свой нормальный состав. Поэтому запредельное торможение, охраняющее корковые клетки от истощения, может быть названо и охранительным торможением. Охранительное значение свойственно не только запредельному торможению, но и сонному.

Механизмы возникновения запредельного торможения

По условиям своего возникновения запредельное торможение сходно с торможением, возникающим в ответ на сильное раздражение рецепторов или периферических нервных волокон в низших отделах центральной нервной системы. Однако в коре мозга запредельное торможение постоянно возникает в ответ на действие условных раздражителей, причем его возникновение может зависеть не только от физической, но и от физиологической силы раздражения, определяемой биологической ролью рефлекса. Развитие запредельного торможения зависит вместе с тем от функционального состояния корковых клеток; последнее, в свою очередь, зависит от роли временных связей, в которые эти клетки включены, от влияний со стороны других корковых очагов, от кровоснабжения мозга, от степени накопления в его клетках энергетических ресурсов.

Каждое проявление торможения в коре мозга вряд ли можно рассматривать как запредельное торможение, так как в противном случае пришлось бы считать, что каждый угашаемый или дифференцируемый раздражитель становится вследствие неподкрепления превышающим предел силы (запредельным). Вряд ли можно отнести к запредельному торможению и те случаи безусловного (внешнего) коркового торможения, которое возникает в результате действия слабых необычных раздражителей, вызывающих лишь слабую ориентировочную реакцию, но легко приводящих к развитию сна. Это, однако, отнюдь не означает, что различные случаи торможения являются совершенно особым состоянием. Вероятнее, что различные случаи торможения имеют в своей природе один и тот же процесс, отличаясь друг от друга по скорости течения этого процесса, по его интенсивности и условиям возникновения.

Запредельное торможение, первично возникая в тех образованиях мозговой коры, в которые адресуется действие сильных (или частых и длительных) раздражений, может иррадиировать по коре, приводя ко сну. Сон может наступать, сменяя первоначальное возбуждение, как при действии сильных раздражений, так и при длительном или часто повторяющемся действии слабых агентов.

Теория охранительного значения торможения привела к предположению, что сон, предохраняя корковые клетки от истощения, должен способствовать восстановлению нормальных функций мозговой коры, если они нарушены в результате тех или иных патологических процессов. Ряд фактов полностью подтвердил эту мысль.

Было показано, что после введения различных ядовитых веществ сон, умышленно вызываемый введением снотворных, способствует более быстрой ликвидации патологических расстройств, которые без этого подчас бывали даже необратимы. Значительные результаты дало лечение сном в психиатрической клинике, особенно при лечении шизофрении и других заболеваний. Благоприятное влияние терапии сном отмечено в эксперименте и в клинике после тяжелых контузионных травм черепа, при борьбе с шоком. Отмечен также благоприятный результат так называемой сонной терапии при некоторых болезнях, то есть искусственное удлинение сна.

В результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения осуществляется нормальная деятельность коры головного мозга. Возбуждение ведет к выработке и проявлению условных рефлексов, а торможение – к их подавлению. Различают два основных вида торможения условных рефлексов: безусловное и условное.

I. Безусловное торможение не требует выработки, оно присуще организму с рождения (рефлекторная задержка дыхания при резком запахе нашатыря). Оно возникает быстро, без предварительной выработки и удерживается сравнительно недолго. Безусловное торможение имеет три разновидности: внешнее, запредельное, врожденные рефлексы.

1. Внешнее торможение возникает всегда, когда начинается новая деятельность. Новое возбуждение, как более сильное, вызывает торможение старого. В результате этого прежняя деятельность автоматически прекращается. Например, у собаки выработан прочный условный рефлекс на свет, и лектор хочет продемонстрировать его аудитории. Опыт не удаётся – рефлекса нет. Незнакомая обстановка, шум многолюдной аудитории – новые сигналы, которые полностью выключают условно-рефлекторную деятельность, в коре возникает новое возбуждение. Если собаку ввести в аудиторию несколько раз, то новые сигналы, показавшиеся биологически безразличными, угасают, и условные рефлексы осуществляются беспрепятственно. Не проявится прочный условный рефлекс и в том случае, если у животного что-то болит или переполнен мочевой пузырь.

2. Запредельное (охранительное) торможение возникает в ответ на очень сильные раздражители, требующие от организма действий, превышающих его возможности. Сила раздражения определяется частотой нервных импульсов. Чем сильнее возбуждён нейрон, тем большей частоты поток нервных импульсов он генерирует. Но если этот поток превышает известные пределы, возникают процессы, препятствующие прохождению возбуждения по цепи нейронов. Поток нервных импульсов, следующих по рефлекторной дуге, прерывается, и наступает торможение, которое охраняет исполнительные органы от истощения.

3. К безусловному торможению следует отнести и некоторые врождённые рефлексы, в которых определенные раздражители вызывают прекращение определенных действий: тревожное кудахтанье наседки останавливает на время выход птенцов из яиц, наступление темноты прекращает пение кенаря (для того, чтобы заставить замолчать этого пернатого певца, достаточно набросить на его клетку тёмное покрывало).

Таким образом, благодаря безусловному торможению организм защищает от непосильной деятельности, от второстепенных раздражений. Безусловное торможение способствует проявлению биологической осторожности.

II. Условное (внутреннее) торможение – это особый вид торможения, специфический для нервных клеток коры больших полушарий. Условное торможение вырабатывается постепенно и сохраняется относительно долго. Оно формируется обычно при систематическом неподкреплении условного раздражителя безусловным. Неподкрепляемый раздражитель вызывает процесс торможения в тех же самых клетках коры, в которых он раньше вызывал процесс возбуждения. Центр условного раздражителя затормаживается не из другого центра, а торможение возникает внутри этого же центра, поэтому этот вид торможения и называют внутренним. В зависимости от того, как осуществляется неподкрепление условного раздражителя безусловным, различают четыре вида внутреннего торможения: угасание, дифференцировка, условный тормоз и запаздывание.

2. Дифференцировочное (различительное) торможение развивается, если один сигнал подкреплять пищей или другим важным раздражителем, а другой нет. Тот сигнал, который не подкрепляется, в результате угасательного торможения начнёт вызывать всё меньшую и меньшую реакцию, которая, наконец, совсем прекратится. Подкрепляемый же сигнал будет по-прежнему вызывать условную реакцию. В результате животное на одно раздражение будет отвечать действием, а на другое – отказом от действия. Дифференцировочное торможение вызывается раздражением, похожим на условный сигнал, но не связанным с событиями, о которых он предупреждает. Дифференцировочное торможение позволяет находить разницу между сходными предметами. Например, оно лежит в основе обучения распознаванию близких нот и интервалов между ними. Ошибочные действия на тренировках подкрепляются: за них снижают оценки. Правильные действия отмечаются высокими баллами. После известной тренировки и выработки различительного торможения приобретается способность тонко различать звуки по высоте.

3. Запаздывающее торможение возникает в том случае, когда подкрепление даётся с опозданием. После некоторой тренировки ответная реакция на условный раздражитель наступает не сразу, а лишь после начала действия условного сигнала, к моменту получения пищи или другого биологически важного воздействия. В естественных условиях такое торможение можно наблюдать у кошки, которая подстерегает мышь или птичку. Кошка может сидеть неподвижно многие минуты и даже часы. Появление грызуна не вызывает у кошки немедленной реакции. Она задерживается до наиболее удобного момента. Благодаря запаздывающему торможению хищник может действовать с большими шансами на успех.

Все виды условного торможения имеют большое значение в жизни человека. Выдержка и самообладание, точное распознавание окружающих нас предметов и явлений, точность и четкость движений невозможны без торможения. Есть все основания полагать, что торможение основано не просто на угнетении условных рефлексов, а на выработке особых, тормозных условных рефлексов. Центральным звеном таких рефлексов является тормозная нервная связь. Тормозной условный рефлекс нередко называют отрицательным в противоположность положительному условному рефлексу.

Читайте также: