Теория экономического роста кратко

Обновлено: 16.06.2024

Понятие и сущность экономического роста

Экономический рост – это наиболее общий и явный показатель эффективности деятельности государства в экономической сфере.

Экономический рост – это показатель, отражающий динамику изменения объемов национального производства за определенный период времени.

Экономический рост – это процесс количественного изменения объемов национального производства, которое может иметь положительную, отрицательную и нулевую динамику.

В экономической теории при изучении сущности экономического роста, как правило, подчеркивается, что он отражает лишь количественные изменения объема ВВП. Ряд авторов при его рассмотрении указывают на совокупность как количественных, так и качественных изменений в системе национального производства.

Однако преобладает точка зрения, согласно которой следует разграничивать два термина, которые имеют самостоятельное сущностное наполнение: экономический рост и экономическое развитие. При этом экономический рост отражает количественные изменения, а экономическое развитие – качественные изменения. В большинстве случаев экономический рост сопровождается экономическим развитием. Однако возможны ситуации, при которых рост не сопровождается прогрессивными качественными изменениями, а развитие не приводит к положительным количественным изменениям объемов производства.

Показатели экономического роста

Экономический рост представляет собой движение в развитии национального хозяйства, которое характеризуется изменением комплекса макроэкономических показателей, прежде всего, таких как ВВП и ВВП на душу населения.

Выделяют две группы показателей экономического роста: количественные (общие и частные) и качественные.

Рис. 1. Показатели экономического роста

К общим количественным показателям относят показатели темпов роста и темпов прироста ВВП, ВВП на душу населения, ВНП, национальный доход. К частным количественным показателям относят: производительность труда, трудоемкость продукции, уровень фондоотдачи и фондоемкости (капиталоемкости).

К качественным показателям относят: развитость социальной инфраструктуры, уровень инвестиций в формирование человеческого капитала, показатели динамики свободного времени населения, степень социальной защиты населения, обеспеченность экологической безопасности и т.д.

Необходимо отметить, что между достижением количественных и качественных показателей экономического роста существуют определенные противоречия. Так, например, для ускорения темпов роста (улучшение количественного показателя) необходимо увеличить продолжительность рабочего дня и сократить число праздничных дней, однако это приведет к сокращению свободного времени населения (ухудшение качественного показателя).

Наиболее распространенным количественным выражением экономического роста выступают показатели темпов роста ВВП и ВВП на душу населения, которые измеряются в процентах. Выделяют высокие, средние, низкие и даже отрицательные темпы роста ВВП.

Цель, задачи и принципы экономического роста

Целью экономического роста является обеспечение стабильных и высоких темпов наращивания объемов национального производства.

К задачам экономического роста можно отнести:

– наиболее полное использование экономического потенциала государства;

– увеличение масштабов национального производства;

– создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы;

– повышение доходов и уровня благосостояния населения;

– увеличение прибыльности и рентабельности отечественных предприятий;

– повышение уровня конкурентоспособности отдельных предприятий и национальной экономики в целом;

– расширение налогооблагаемой базы;

– увеличение доходов бюджетной системы и расширение финансовых возможностей государства;

– создание благоприятных экономических условий для обеспечения социальной стабильности;

– расширение международного экономического, политического и общественного влияния.

К принципам экономического роста следует отнести: устойчивость, сбалансированность, системность, многофакторность, инновационность, качественность, регулируемость, экологическая безопасность.

Факторы экономического роста

В качестве факторов экономического роста необходимо назвать:

– качество и объем человеческого капитала;

– количество и уровень квалификации трудовых ресурсов;

– степень задействованности трудовых ресурсов;

– обеспеченность запасами природных ресурсов;

– уровень технико-технологического развития отдельных предприятий и государства;

– предпринимательская и новаторская активность субъектов экономики;

– наличие свободных (незадействованных в производственном процессе) ресурсов;

– объем и доступность кредитного рынка;

– стоимость кредитных ресурсов;

– эффективность экономической политики государства;

– грамотная, эффективная, благоприятная и стабильная правовая база;

– отсутствие административных барьеров.

Выделяют различные подходы к классификации факторов экономического роста.

В зависимости от характера и типа экономического роста выделяют:

– экстенсивные факторы: увеличение численности работников, увеличение объемов потребляемого сырья и материалов, рост инвестиций в основной капитал при сохранении прежнего уровня технологий;

– интенсивные факторы: ускорение научно-технического прогресса, повышение производительности труда и квалификации работников, улучшение использования основного и оборотного капитала.

В зависимости от способа воздействия выделяют:

– прямые факторы: количество и качество трудовых ресурсов, количество и качество природных ресурсов, объем основного капитала, уровень технологий, степень развития предпринимательских способностей;

– косвенные факторы: уровень монополизации рынка, развитость банковской и кредитной систем, налоговый и инвестиционный климат в стране, справедливость распределения доходов в обществе.

В зависимости от природы движущих сил экономического роста выделяют:

– экономические факторы: количество и качество используемых ресурсов, инвестиционный климат, эффективность банковской системы;

– неэкономические факторы: военно-политические, географические, климатические, культурные и т.д.

К условиям, стимулирующим устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе, следует отнести: накопление человеческого капитала, фундаментальные и прикладные научные исследования, формирование экономических институтов и инфраструктуры, эффективная государственная политика, социальная стабильность, качественное образование и т.д. Наличие указанных условий позволяет обеспечить: научно-технический прогресс, повышение производительности труда, снижение показателя средних издержек, увеличение производительности человеческого капитала, модернизацию физического капитала, рост доходов большинства субъектов экономики.

Типы (виды) экономического роста

В экономической теории рассматриваются различные подходы к классификации типов (видов) экономического роста.

В зависимости от движущих сил выделяют два основных типа: экстенсивный и интенсивный.

Экстенсивный экономический рост представляет собой увеличение объема национального производства (ВВП) за счет вовлечения в производственный процесс новых дополнительных факторов производства. Данный тип роста более прост в своем достижении. Он позволяет государству относительно быстро и недорого обеспечить наращивание объемов национального производства и экономического потенциала страны. Однако экстенсивному росту свойственны следующие недостатки:

1) производство имеет затратный характер;

2) научно-технический прогресс практически отсутствует;

3) производительность труда и эффективность производства остается на прежнем уровне либо снижается.

Интенсивный экономический рост представляет собой увеличение объемов национального производства за счет повышения производительности труда и внедрения более совершенных технологий. Данный тип роста более сложен в своем достижении и предполагает значительные затраты на проведение крупных научных изысканий с целью получения передовых технологий.

Интенсивный экономический рост имеет следующие преимущества:

1) позволяет решить проблему ограниченности ресурсов путем создания механизмов их более рационального использования;

2) стимулирует научно-технический прогресс;

3) способствует повышению производительности труда и эффективности производства.

Необходимо отметить, что в реальности экстенсивный и интенсивный типы роста в чистом виде не встречаются, поскольку большинство стран для стимулирования экономического роста используют как новые дополнительные ресурсы, так и повышают эффективность использования уже вовлеченных факторов производства. Поэтому в зависимости от преобладания экстенсивных или интенсивных факторов говорят о наличии преимущественно экстенсивного либо интенсивного экономического роста.

В последнее время получает распространение концепция инновационного экономического роста, который предлагается рассматривать как самостоятельный третий тип роста (наряду с экстенсивным и интенсивным). Инновационный экономический рост представляет собой увеличение объемов национального производства за счет постоянного внедрения инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности (производство, реализация, управление и т.д.). Важной предпосылкой инновационного роста является существенное обострение конкурентной борьбы на национальном и мировом рынках, что является следствием глобализации.

Инновационный и интенсивный типы экономического роста весьма близки по содержанию, поскольку оба типа подразумевают качественное совершенствование применяемых технологий и повышение эффективности производства. Однако инновационный экономический рост основан на непрерывности процесса создания и внедрения различных инновационных решений в сферах производства и реализации продукции, что обусловлено высокой конкуренцией. При данном типе роста инновационная составляющая в конечной стоимости продукции существенно возрастает. Основным фактором инновационного роста является человеческий капитал, на наращивание которого государства выделяют значительные финансовые ресурсы. Также важной отличительной чертой инновационного роста является повышенный уровень восприятия производителями постоянно меняющихся потребностей покупателей, активное создание новой полезной продукции и формирование потребностей в ней.

В зависимости от направлений изменения объемов национального производства выделяют: положительный, отрицательный и нулевой экономический рост.

В зависимости от динамизма выделяют следующие виды положительного экономического роста: замедленный (низкий), нормальный (средний), ускоренный (высокий).

В зависимости от природы факторов выделяют эндогенный (обусловлен внутренними факторами) и экзогенный (обусловлен внешними факторами) типы роста.

В зависимости от стабильности показателей выделяют устойчивый и неустойчивый экономический рост.

В зависимости от наличия связи между внутренней динамикой и развитием мировой экономики выделяют связанный и автономный рост.

В последние годы в рамках современной теории экономического роста выделяют четыре типа экономического роста:

– равномерный экономический рост развитых стран (Германия, Франция, Голландия и т.д.);

– чудеса экономического роста (Южная Корея, Сингапур, Китай, Малайзия и т.д.);

– трагедии экономического роста (ряд стран Центральной Африки);

– отсутствие экономического роста (Зимбабве, Ботсвана, Португалия, Греция и т.д.).

Как правило, в нормальных условиях хозяйствования развитые страны демонстрируют темпы экономического роста, которые ниже показателей развивающихся стран. Для иллюстрации динамики экономических изменений рассмотрим темпы роста отдельных государств, которые представлены в таблице 1.

Темпы экономического роста в странах мира в 2010-2014 г.г., в %

Инструменты и способы стимулирования экономического роста

Достижение высоких и стабильных показателей экономического роста является одной из важнейших задач государства . Для её решения государство использует систему необходимых инструментов, способов и механизмов.

К инструментам и способам государственного стимулирования экономического роста следует отнести:

– решение проблемы инфраструктурных ограничений;

– улучшение инвестиционного климата;

– снижение ставки рефинансирования;

– стимулирование снижения стоимости кредитных ресурсов;

– расширение доступности кредитного рынка;

– стимулирование роста производительности труда;

– увеличение государственных расходов и повышение качества их использования;

– стимулирование повышения доходов экономических субъектов и др.

Многие страны мира стремятся к высоким темпам экономического роста. Их достижение позволяет расширить налогооблагаемую базу, увеличить доходы бюджета, повысить благосостояние и доходы населения, увеличить прибыль предпринимателей, обеспечить политическую и социальную стабильность, улучшить инвестиционный климат и т.д. Однако он должне быть не только высоким, но устойчивым и стабильным.

Для достижения устойчивого экономического роста необходимо обеспечить стабильное повышение уровня производительности труда и конкурентоспособности как на уровне отдельных предприятий, так и государства в целом. Увеличение эффективности производства становится возможным за счет активного внедрения инноваций, а для этого необходимо обеспечить постоянный и достаточный приток инвестиционных ресурсов.

Экономический рост – это увеличение объемов выпуска совокупного общественного продукта в определенном периоде, т.е. рост потенциального и реального ВВП, наращивание экономической мощи государства.

Под экономическим ростом понимается, прежде всего, увеличение количества производственных ресурсов, объемов производимых продуктов, т.е. прирост новых общественных продуктов. При этом вышеперечисленные количественные изменения обусловлены качественными преобразованиями: совершенствование личного и вещественного факторов на основе НТП, совершенствование форм хозяйствования, обеспечение регулирующей функции государства, действие интеграционных процессов.

Качественные преобразования зависят не только от экономических факторов, но и от социальных, политических, демографических, психологических. Таким образом, количественные изменения в производстве не рассматриваются отдельно от определяющих качественных характеристик.

Экономическому росту отводится центральное место в воспроизводственных процессах страны. Это вызвано тем, что экономический рост отражает уровень развития экономики государства, уровень жизни и степень удовлетворения потребительских предпочтений, определяет место страны на мировом рынке, ее конкурентоспособность, вероятное влияние на мировые экономические и политические процессы.

Необходимо различать условия и результаты экономического роста. Условиями экономического роста являются: материально-техническая база, квалификация рабочей силы, НТП и постоянная модернизация производства, оптимальная производственная структура, развитость инфраструктуры, кооперация и специализация, наличие природных ресурсов, экономическая самостоятельность предприятий, государственная экономическая политика и т.д. Другими словами, под условиями роста экономики понимаются возможности, которые имеет страна, а также ее экономический потенциал.

Готовые работы на аналогичную тему

Результаты роста экономики отражаются в уровне производительности, степени удовлетворения потребителей, темпах прироста ВНП и НД, уровне жизни.

Экономический рост – это главный показатель развития экономики страны, что объясняется следующим:

- Экономический рост способствует повышению объема материального продукта, увеличению уровня жизни;

- Экономический рост позволяет наиболее эффективно решать вопросы образования, бедности, экологии и другие, не снижая уже достигнутый уровень жизни;

- Реальный рост экономики говорит о том, что в обществе снижаются издержки производства и повышается производительность труда.

В каждой стране на современном этапе решаются следующие проблемы роста экономики:

- Определяются тенденции и источники роста;

- Обеспечивается устойчивость и экономический рост в долгосрочной перспективе;

- Определяются последствия, которые может иметь государство при выборе того или иного варианта технологического развития;

- Определяются темпы роста, к которым следует стремиться для установления новой модели народного хозяйства;

- Тип измерения конкретного действия факторов роста экономики и их результативность.

Кейнсианская теория роста экономики

Экономическая наука содержит два ключевых направления теории экономического роста: кейнсианское и неоклассическое направление. Кейнсианское направление основано на идеях Дж. М. Кейнса, который рассматривал относительную нестабильность капиталистической экономики и макроэкономическое равновесие. Основа неоклассического направления заложена воззрениями А. Смита о саморегулировании рыночной экономической системы, факторной теорией Ж.-Б. Сэя, а также теорией предельной производительности факторов экономики Кларка.

Центральной макроэкономической проблемой в кейнсианской теории являются факторы, которые определяют уровень национального дохода и его динамику, распределение на потребление и сбережения. Кейнс связывал объемы и изменение национального дохода именно с динамикой потребления.

Чем больше инвестиции, тем ниже потребление и существеннее условия его увеличения в ближайшем будущем. Поиск оптимального соотношения сбережений и потребления является одним из перманентных противоречий роста экономики и в то же время условием совершенствования производства, увеличения национального продукта.

Во всех моделях кейнсианского направления прослеживается зависимость сбережений и инвестиций, а темп прироста национального дохода зависит от эффективности инвестиций и нормы накопления.

Неокейнсианство и неоклассическое направление

Наиболее известными неокейнсианскими моделями экономического роста являются: модель, созданная английским экономистом Р. Харродом, и модель, разработанная американским экономистом Е. Домаром. Данные модели весьма схожи, в них проводится анализ длительного периода устойчивого роста экономики, одно из ключевых условий которого равенство сбережений и инвестиций. При этом в долгосрочном периоде сегодняшние сбережения и завтрашние инвестиции различаются.

Центром неоклассического направления является идея равновесия, которое основано на оптимальной системе рынка, рассматриваемой в качестве совершенного саморегулирующегося механизма, позволяющего наилучшим образом задействовать все факторы производства не только отдельным экономическим субъектам, но и всей экономике.

В реальной жизни такое равновесие нарушается, но моделирование равновесия дает возможность определить отклонение реальных процессов от идеальных.

В теориях экономического роста проблемы макроэкономического равновесия рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде и в долговременном периоде. Главным вопросом здесь является следующий: как можно увеличить объем валового внутреннего продукта (или национального дохода) в условиях полной занятости?

Концепция мультипликатора-акселератора

Существует несколько подходов к анализу экономического роста. В частности, концепция взаимодействия мультипликатора и акселератора раскрывает механизм экономического роста. Однако этим не исчерпывается анализ этой проблемы.

Западные теории экономического роста усиленно ищут ответ на вопрос, какова доля каждого производственного фактора в увеличении выпуска продукции, в росте получаемых доходов. Решение этой проблемы важно для поиска оптимального сочетания факторов производства, обеспечивающего увеличение темпов экономического роста.

Производственная функция

В качестве инструмента такого анализа используется производственная функция :

Простейшая производственная функция исследует воздействие на прирост выпуска продукции двух факторов: труда и капитала. Она была выведена в 20-х годах ХХ в. американским экономистом П. Дугласом и математиком Ч. Коббом, которые на основе статистических данных производства пшеницы в США пришли к выводу, что 1% прироста затрат труда расширяет выпуск в три раза больше, чем 1% прироста капитала. Результаты этого эмпирического исследования подсказывали предпринимателю, что совершенствования в области использования такого фактора, как труд, предпочтительнее, чем привлечение дополнительного капитала. В связи с этим в странах развитой рыночной экономики стали широко применять разработки, повышающие эффективность мотиваций трудовой деятельности. Появляются теории человеческих отношений, социального партнерства, целью которых становится обеспечение более высокой отдачи от использования человеческого фактора.

"Человеческий капитал" как фактор экономического роста

В последнюю четверть ХХ в. такое восприятие постоянно укреплялось. Конкуренция в условиях плотного рынка диктовала необходимость постоянного повышения качества продукции, обновления производства и ассортимента. При этом в работнике все больше ценилась его способность к нестандартным решениям, к поиску нового, адаптивность к постоянно меняющимся условиям производства. Только работник, отвечающий названным требованиям, способен внести вклад в обеспечение устойчивых позиций продукции на рынке, а тем самым и в рост доходов от ее реализации. В современных индустриальных странах квалификация работников становится ключевым фактором конкурентной борьбы. Наиболее эффективными считаются вложения в рабочую силу (образование, социальные программы и т.д.), или, по западной терминологии, вложения в человеческий капитал. Именно такие затраты и способны задействовать долгосрочные факторы экономического роста, основанного на НТП, так как квалифицированная рабочая сила обладает способностью к совершенствованию.

Экономисты обратились к исследованию проблемы "человеческого капитала" с начала 60-х годов. Вводится понятие инвестиций в "человеческий капитал", означающее совокупность прямых денежных затрат на образование и доход, недополученный за время, затраченное на обучение.

Экономисты доказали, что образование прибыльно для индивида, если реальная стоимость издержек на образование и прибыль составляют положительную величину. В той степени, в какой зарплата отражает реальные продукты труда, вложения в "человеческий капитал" являются действительными инвестициями. По подсчетам, в США 2/3 всего накопленного капитала вложено в "человеческий капитал", а именно в учебные заведения, научные, исследовательские программы и центры, обучение специалистов и профессионалов.

Работа Г. Беккера "Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ " в 1964 г. признана Шведской королевской академией наук наиболее значительным вкладом в современную экономическую науку. Беккер проводил различие между общим образованием и специальным обучением. По его мнению, общее образование повышает в целом мастерство индивида, т.е. его предельную производительность . Однако отдельный предприниматель оплачивает это общественное благо без гарантий получения должного результата в конкретной работе и не заинтересован в оплате общего образования граждан и работников. Но любой предприниматель имеет прямую заинтересованность в специальном обучении работников, поскольку в итоге это приводит к росту производительности в конкретном бизнесе.

Беккер применил теорию "человеческого капитала" к проблеме неравенства доходов. Если конкретный индивид производит инвестиции в свое обучение, в дальнейшем это приводит к эволюции его возможностей относительно получения больших доходов. Он исследовал количественную связь между способностями и образованием, различал "человеческий капитал" вообще и специфический "человеческий капитал" фирмы. Интересно утверждение Беккера, что большая мобильность молодых работников связана не с традиционными психологическими факторами, а с тем, что старые работники располагают меньшим временем, чтобы получить прибыль от перемещения, в то время как у молодых этого времени остается гораздо больше.

В процессе своих исследований Беккер развил подход к "человеческому капиталу" в общую теорию, определяющую распределение трудового дохода. Он рассматривает поведение индивидов в данной области как рациональное: прежде чем решить, продолжать образование или нет, индивид взвешивает все выгоды и издержки. Как и любой предприниматель, индивид сопоставляет ожидаемую предельную норму отдачи от вложений в образование с доходностью альтернативных видов инвестирования. Выводы теории с учетом структуры заработной платы были сформулированы в так называемых функциях "заработной платы - человеческого капитала", которые отражают соотношение между заработной платой и человеческим капиталом.

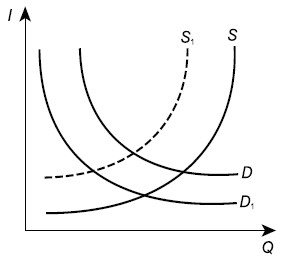

Г. Беккером были выведены кривые спроса и предложения инвестиций в "человеческий капитал" и создана универсальная модель распределения личных доходов. Кривые спроса на человеческий капитал (D и D1) располагаются на разном уровне, что связано с неодинаковыми природными способностями индивидов, а кривые предложения (S и S1) отражают их неравные финансовые возможности (рис. 6.1). "Человеческий капитал" будет распределяться неравномерно - в зависимости от индивидуальных кривых. Наибольшая неравномерность отмечается в случае, когда более способные индивиды обладают и большими финансовыми возможностями.

I - инвестиции в человеческий капитал; Q - число человеческого капитала

Данная модель объясняет неравенство индивидов, связанное не только с трудом (доходами), но и с собственностью (имуществом). В случае изначально больших возможностей по вложению в "человеческий капитал", первоначально доход от таких вложений больше, чем от инвестиций в физический капитал, однако с дальнейшим ростом инвестиций отдача уменьшается. Таким образом, на определенном этапе следует переключаться с инвестирования в "человеческий капитал", на вложения в иные активы , с тем чтобы последующие поколения могли использовать такие активы для своего образования.

На основании статистических данных Беккер подсчитал, что рентабельность вложений в человеческий капитал в части получения высшего образования составляет 10-15%.

Беккер впервые ввел различие между общими и специфическими инвестициями в человеческий капитал. Под общими инвестициями он понимает получение знаний и навыков, которые индивид затем может использовать на любом месте работы, поэтому данные вложения производит сам индивид. Специфические же инвестиции - это, как правило, инвестиции каждой конкретной фирмы на обучение работника тому, что он не сможет использовать где-либо еще, кроме данной фирмы (например, порядок внутреннего документооборота). Данное различие легло в основу разработки новой теории фирмы О. Уильямсоном.

Концепция "человеческого капитала", предложенная Г. Беккером, впоследствии получила мощный импульс в своем развитии в связи с исследованиями Дж. Акерлофа. Он предложил теорию ухудшающегося рыночного отбора в результате асимметричного распределения информации между экономическими субъектами. Так, было продемонстрировано, что величина "человеческого капитала" является тем дополнительным рыночным сигналом для работодателя, который частично устраняет асимметричность распределения информации между ним и наемным работником, возникающую при трудоустройстве последнего в виде так называемой проблемы "кота в мешке".

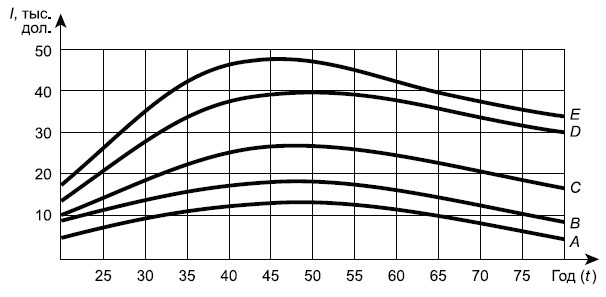

Теория "человеческого капитала" подверглась в дальнейшем серьезной эмпирической проверке. Многие экономисты на основе большого объема статистической информации пытались верифицировать гипотезу Беккера о положительной функциональной зависимости между инвестициями в "человеческий капитал" и отдачей от этих произведенных инвестиций. Задача оказалась довольно сложной. Для американской экономики были выявлены эмпирические зависимости между сроком обучения человека за весь его жизненный цикл и среднедушевым доходом для каждого периода его возраста. В результате удалось выяснить, что среднедушевой доход не только прямо зависит от сроков обучения работника, но, что еще более важно, рост дохода опережает рост самих сроков обучения. При этом чем больше времени расходуется человеком на приобретение дополнительных знаний, умений, навыков и репутации, тем более ярко выражена эта тенденция (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Зависимость величины среднедушевого дохода для отдельных возрастных интервалов человека от сроков обучения

За базовый принят доход человека с неполным средним образованием (кривая A). Уже при росте сроков образования в 1,15 раза среднедушевой доход увеличивается в годы пик (возраст 40-55 лет) в 1,5 раза (кривая B). Дальнейшее увеличение продолжительности образования в 1,7 раза приводит к повышению максимальной величины среднедушевого дохода более чем в 2,3 раза (кривая С). И, наконец, рост сроков обучения по сравнению с базовым уровнем в 2,14 раза и в 2,42 раза приводит к росту "пиковых" доходов соответственно в 3,5 раза (кривая D) и в 4 раза (кривая E). Следует также отметить, что для лиц, получивших более серьезное и качественное образование, вместе с ростом их "пиковых" доходов в трудоспособном возрасте растет и средняя величина аннуитетов (ежегодных платежей), которые они получают после выхода на пенсию.

Модель экономического роста Харрода - Домара

Исходя из кейнсианской модели макроэкономического равновесия, в краткосрочном периоде сбережения равны инвестициям, в долгосрочном же периоде они не совпадают. Экономисты - англичанин Р.Ф. Харрод и американец Е.Д. Домар - одновременно предложили модель для анализа экономического роста в долгосрочном периоде в рамках кейнсианских воззрений (в настоящее время она известна как модель Харрода - Домара):

Из данной модели можно вывести, что темпы роста находятся в прямой зависимости от s, так как чем больше чистые сбережения, тем больше могут быть инвестиции; темпы роста находятся в обратной зависимости от c - коэффициента капиталоемкости: чем он выше, тем ниже темпы экономического роста.

Можно рассчитать s и c из данных статистики, следовательно, используя модель Харрода - Домара, можно с известной долей вероятности прогнозировать будущие темпы экономического роста. Однако при этом она имеет слишком высокую степень агрегирования показателей, чтобы служить точным инструментом. Это, скорее, полезный инструмент теоретического анализа для разработки экономической политики.

Исследователи подметили и другой недостаток данной модели. Согласно допущениям темп роста, обеспечивающий полную загрузку мощностей, определяется одной группой факторов, а темп роста, обеспечивающий полную занятость, - другими. Их совпадение - редкий случай, и модель его не предусматривает. Замещение факторов "труд" и "капитал" не предполагается. Экономика в модели Харрода - Домара балансирует на лезвии ножа. Задача создания устойчивых темпов роста лежит вне этой модели.

Неоклассическая модель экономического роста Солоу

Свое дальнейшее развитие и совершенствование рассмотренная теория получила в неоклассической факторной модели экономического роста Роберта Солоу, которая уже предполагает замещение факторов производства, так как изменяются относительные цены на них. По Солоу, инвестиции и сбережения определяют не темпы экономического роста, а соотношение между факторами капитал - труд и объемом производства на душу населения.

За основу своей модели Солоу взял простую производственную функцию, введя в нее уровень развития технологий (Т):

Далее он предположил, что Т в равной мере воздействует и на труд, и на капитал. Функция в этом случае получила следующий вид:

На основании своего подхода и данных о развитии американской экономики за 1909-1949 гг. Солоу определил, что более 80% роста показателя выпуска продукции на отработанный человеко-час объясняется научно-техническим прогрессом.

Таким образом, если в модели Харрода - Домара НТП выступает как фактор, внешний по отношению к экономическому росту (экзогенный), то в модели Солоу он рассматривается уже как внутренний (эндогенный) фактор, органически присущий современному экономическому развитию. Это соответствует тому, что именно НТП выступает главным фактором экономического роста в долгосрочном периоде.

Последователь Солоу - американский экономист Э. Денисон, используя данные за 1929-1982 гг., сделал детальную разбивку НТП по отдельным компонентам и определил составляющие экономического роста. Э. Денисон указал на важность процесса накопления знаний, обеспечивающих почти 2/3 вклада технического прогресса в производство. Оставшаяся 1/3 этого вклада связана с более эффективным размещением ресурсов и, кроме того, с экономией факторов производства на единицу продукции. Такую экономию при увеличении масштабов производства обеспечивает также НТП (табл. 6.1).

Современные теории экономического роста развиваются в рамках неоклассического и неокейнсианского направлений.

Теории и модели экономического роста

В экономической науке существует два основных направления теорий экономического роста: неокейнсианское и неоклассическое и соответственно два типа моделей, его характеризующих.

Неокейнсианское направление возникло на основе идей Дж. М. Кейнса об относительной нестабильности капиталистической экономики и макроэкономического равновесия.

Неоклассическое направление уходит своими корнями к взглядам Адама Смита о саморегулировании рыночной экономики, факторной теории Ж.-Б. Сэя и теории предельной производительности экономических факторов Джона Бейтса Кларка.

Кейнсианство

Центральная проблема макроэкономики для кейнсианской теории — факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода, а также ею распределение на потребление и сбережение (оно затем трансформируется в накопление капитала, т.е. инвестиции). Именно сдвижением потребления и накопления Кейнс связывал объем и динамику национального дохода, проблему его реализации и достижение полной занятости.

Чем больше инвестициий, тем меньше размеры потребления сегодня и значительнее условия и предпосылки для его увеличения в перспективе. Поиск разумного соотношения между сбережением и потреблением — одно из перманентных противоречий экономического роста и вместе с тем условие для совершенствования производства, умножения национального продукта.

Для всех моделей кейнсианского направления характерна общая зависимость между сбережением и инвестициями. Темпы прироста национального дохода зависят от нормы накопления и эффективности инвестиций.

Неокейнсианство

Среди неокейнсианских моделей в экономической науке наибольшую известность получили модели экономического роста, созданные английским экономистом Роем Харродом (1900-1978) и американским экономистом российского происхождения Евсеем Домаром (1914-1997). Предложенные ими варианты моделей весьма сходны, в них анализируется длительный период устойчивого экономического роста, одним из основных условий которого является равенство сбережений и инвестиций (). Однако в долгосрочном периоде возникает различие между сегодняшними сбережениями и завтрашними инвестициями. В силу ряда причин не все сбережения превращаются в инвестиции. Уровень и динамика сбережений и инвестиций зависят от действия разных факторов. Если сбережения определяются главным образом ростом дохода, то инвестиции зависят от многих переменных: состояния конъюнктуры, уровня процентной ставки, размеров налогообложения, ожидаемой рентабельности капиталовложений.

В полной модели экономического роста Р. Харрода анализируются соотношения между тремя величинами: фактическим (), естественным () и гарантированным () темпами роста.

Исходным является уравнение фактического темпа роста:

- означает отношение приращения дохода к величине базового периода (G = ΔY / Y)

- — коэффициент капиталоемкости, показывает отношение инвестиции к приросту дохода (C = I / ΔY );

- — доля сбережений в национальном доходе (S/Y)

Устойчивый темп роста производства, который обеспечивается всем приростом населения (это один фактор экономического роста) и всеми возможностями увеличения производительности труда (это второй фактор роста), Харрод называет естественным темпом роста, т.е. таким, который имел бы место, если бы не было хронической безработицы, недогрузки мощностей и экономических кризисов. Третьим фактором роста Харрод считает размеры накопленного капитала и коэффициент капиталоемкости.

Чем больше величина сбережений, тем больше размер инвестиций и выше темпы экономического роста. Зависимость между коэффициентом капиталоемкости и темпами экономического роста обратная. Естественный темп роста представляет (по Харроду) максимально возможный темп роста экономики приданном росте населения и технологических возможностях.

При устойчивом темпе роста экономики потребности в инвестициях будут выражены величиной , где — это естественный темп роста, — теми роста основною и оборотного капитала. В краткосрочном и среднесрочном периодах потребность в инвестициях может колебаться в ходе цикла за счет главным образом размеров оборотного капитала. С точки зрения длительной перспективы при неизменной норме процента является величиной постоянной, при длительном понижении нормы процента , растет, а при длительном повышении — сокращается.

Уравнение Харрода, выражающее условия равновесия или его нарушения при естественном темпе роста, имеет вид:

По существу, это модификация уравнения Кейнса: . Разница втом, что, согласно Кейнсу, размеры инвестиций /определяются предельной эффективностью капитала (нормой прибыли) и ставкой процента, а Харрод связывает эти размеры с ростом населения, техническим прогрессом и коэффициентом капиталоемкости, т.е. с ростом основного и оборотного капитала. Размеры сбережения и в том, и в другом случае определяются предельной склонностью к сбережению.

В уравнении гарантированного темпа роста величина относится к прошлому периоду, а величина — к будущему. т.е. увеличение размера инвестиций зависит от доли сбережения в доходе.

Если бы фактический теми роста совпадал с прогнозируемым гарантированным, то наблюдалось бы устойчивое непрерывное развитие. Однако в рыночной экономике такое равновесие случается крайне редко. Фактический темп бывает ниже или выше гарантированного, что при относительном постоянстве доли сбережения в доходе, как предполагает Р. Харрод, влияет на динамику инвестиций, соответственно понижая их или повышая. Таким образом Р. Харрод объясняет кратковременные циклические колебания.

Более длительные колебания экономической конъюнктуры Харрод анализирует на основе сопоставления гарантированного и естественного темпов роста и считает, что отношение и имеет решающее значение для определения того, будет ли на протяжении ряда лет преобладать оживление или депрессия.

Согласно так называемому фундаментальному уравнению Р. Харрода

Неоклассическое направление

В центре неоклассического направления стоит идея равновесия, основанного на оптимальной рыночной системе, рассматриваемой как совершенный саморегулирующийся механизм, позволяющий наилучшим образом использовать все производственные факторы не только отдельному экономическому субъекту, но и экономике в целом.

В реальной экономической жизни общества это равновесие нарушается. Однако моделирование равновесия позволяет найти отклонение реальных процессов от идеала.

Значительный вклад в развитие теории экономического роста внес лауреат Нобелевской премии американец Роберт Солоу (р. 1924), который модифицировал производственную функцию Кобба-Дугласа путем ввода еше одного фактора — уровня развития технологий. При этом он исходил из того, что изменение технологии приводит к одинаковому увеличению и :

где — выпуск продукции; — основной капитал; — вложенный труд (в виде заработной платы); — уровень развития технологий; — производственная функция Кобба-Дугласа.

Предпосылками анализа в модели Р. Солоу является: взаимозаменяемость труда и капитала (как в модели Кобба-Дугласа), убывающая предельная производительность капитала; постоянная отдача от масштаба, постоянная норма выбытия основных фондов; отсутствие инвестиционных лагов.

При неизменной численности занятых динамика объема выпуска зависит от объема капитала (в данном случае в расчете на одного занятого, т.е. капиталовооруженности (фондовооруженности). В свою очередь, объем капитала меняется под воздействием инвестиций и выбытия основных фондов. Размеры инвестиций зависят от нормы сбережения, с ростом которой они увеличиваются, превышая выбытие капитала, и фондовооруженность возрастает. С ростом фондовооруженности темп роста инвестиций (сбережений) естественно падает. Инвестиции увеличивают запас капитала, выбытие уменьшает. Уровень запаса капитала, при котором инвестиции равны его выбытию, есть равновесный уровень фондовооруженности труда. При достижении этого экономика будет находиться в состоянии долгосрочного равновесия.

В случае, когда рост становится сбалансированным, его дальнейший темп зависит только от роста населения и технического прогресса.

Рост населения при том же объеме капитала снижает фондовооруженность. Привлекаемые при этом инвестиции должны не только покрыть выбытие капитала, но и обеспечить капиталом новых рабочих в прежнем объеме.

Для того чтобы фондовооруженность оставалась постоянной и при роете населения, капитал должен возрастать таким же темпом, что и население:

Технологический прогресс в модели Солоу является единственным условием непрерывного повышения уровня жизни, так как только при его наличии наблюдается устойчивый рост фондовооруженности и выпуска продукции в расчете на одного занятого, т.е. фондоотдачи.

Однако по мере роста фондовооруженности (К/Д) количество продукции на одного занятого (Q/L) возрастает в меньшей степени, чем фондовооруженность, так как падает предельная производительность капитала.

Обозначим производство продукции на одного занятого (Q/L)q, количество капитала на одного работающего (K/L) через к (капитало- или фондовооруженность), тогда производственная функция при мет следующий вид:

Как видно из рис. 23.1, по мере роста фондовооруженности происходит рост (количество продукции на одного занятого), но оно возрастает в меньшей степени, так как падает предельная производительность капитала (фондоотдача), согласно закону убывающей отдачи.

В модели Солоу объем производства определяется инвестициями и потреблением . Предполагается, что экономика носит закрытый от мирового рынка характер и отечественные инвестиции равны национальным сбережениям, или объему валового сбережения т.е. .

Рис. 23.1. Производственная функция в расчете на душу населения

Полемизируя с ними, другие специалисты и ученые (известный теоретик и историк экономической мысли, российский ученый Ю. Ольсевич; германский экономист и политик Э. Пестель и др.) считают, что нужно изменить тенденции роста, ввести ограничения на использование природных ресурсов, загрязнение среды. С помощью современных технологий вполне можно смягчить противоречия между растущими потребностями и ограниченными ресурсами.

Читайте также: