Строение и свойства металлов кратко

Обновлено: 28.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Тема: СТРОЕНИЕ,СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ

1. Строение и свойства металлов

Металлы – один из классов конструкционных материалов, характеризующийся определенным набором свойств:

К физическим свойствам металлов относят плотность, температуру плавления, цвет, блеск, непрозрачность, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение. По плотности металлы разделяют на легкие (до 3000 кг/м 3 ) и тяжелые (от 6000 кг/м 3 и выше); по температуре плавления — на легкоплавкие (до 973 К) и тугоплавкие (свыше 1173 К). Каждый металл или сплав обладает определенным, присущим ему цветом.

Прочность — способность металла в определенных условиях и пределах не разрушаясь воспринимать те или иные воздействия, нагрузки . Это свойство учитывается при изготовлении и проектировании изделий, выборе того или иного металла, сплава. Наибольшее напряжение, которое может выдержать металл, не разрушаясь, называют пределом прочности , или временным сопротивлением разрыву. Образцы для измерения прочности подвергают испытанию на специальной разрывной машине, которая постепенно, с возрастающей силой растягивает образец до полного разрыва.

Упругость — свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию. Наибольшее напряжение, после которого металл возвращается к своей первоначальной форме, называют пределом упругости. Если при дальнейшем повышении нагрузки напряжение превышает предел упругости и удлинение сохраняется после разгрузки образца, такое состояние называют остаточным удлинением . Далее наступает предел текучести, т.е. образец продолжает удлиняться без увеличения нагрузки.

Пластичность — свойство металла под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные (пластические) деформации после устранения этих сил . Данное свойство также определяется и измеряется на разрывной машине. Высокой пластичностью обладают золото, серебро, платина и их сплавы. Менее пластичны медь, алюминий, свинец. Это свойство металлов имеет большое значение в давильном и штамповочном производстве, волочении, прокатке.

Твердость — свойство металлов сопротивляться проникновению в них другого тела под действием внешней нагрузки, что необходимо учитывать при выборе инструментов для обработки металлов резанием. Например, важно знать твердость обрабатываемого металла, чтобы подобрать соответствующую фрезу или сверло. Испытания металлов на твердость проводят на специальных приборах — твердометрах.

Выносливость — свойство металлов сопротивляться действию повторных нагрузок . Температурные условия значительно влияют на механические свойства металлов: при нагревании их прочность понижается, а пластичность увеличивается; при охлаждений некоторые металлы становятся хрупкими, например, сталь некоторых марок, цинк и его сплавы. Нехладноломкими являются алюминий и медь.

Хрупкость — некоторые металлы обладают хрупкостью и при нормальных условиях, примером является серый чугун. В производстве изделий учитывается способность металлов поддаваться обработке, т.е. такие их технологические свойства, как ковкость, жидкотекучесть, литейная усадка, свариваемость, спекаемость, обрабатываемость резанием и некоторые другие.

Ковкость — способность металлов подвергаться ковке и другим видам обработки давлением (прокатке, прессованию, волочению, штамповке) . Металлы могут коваться в холодном состоянии (золото, серебро, медь), а также в горячем (сталь).

Износостойкость – способность материала сопротивляться поверхностному разрушению под действием внешнего трения.

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться действию агрессивных кислотных, щелочных сред.

Жаростойкость – это способность материала сопротивляться окислению в газовой среде при высокой температуре .

Жаропрочность – это способность материала сохранять свои свойства при высоких температурах.

Хладостойкость – способность материала сохранять пластические свойства при отрицательных температурах.

Антифрикционность – способность материала прирабатываться к другому материалу.

Жидкотекучесть — свойство расплавленного металла заполнять литейную форму. Высокой жидкотекучестью обладают цинк и его сплавы, чугун, бронза, олово, силумин (сплав алюминия с кремнием), латунь, некоторые магниевые сплавы. Низкой жидкотекучестью обладают сталь, красная медь, чистое серебро.

Литейная усадка —уменьшение объема металла при переходе из жидкого состояния в твердое. Это необходимо учитывать при изготовлении формы для отливки. Отливка получается всегда меньше модели, по которой сделана форма. Металлы с большой усадкой для литья почти не используют.

Свариваемость — способность металла прочно соединяться путем местного нагрева и расплавления свариваемых кромок изделия. Сплавы свариваются труднее, чистые металлы — легче. Легко свариваются изделия из малоуглеродистой стали. Плохо поддаются сварке чугун и высокоуглеродистые легированные стали.

Из химических свойств металлов и их сплавов наиболее важными в производстве художественных изделий являются растворение (взаимодействие с кислотами и щелочами) и окисление (антикоррозийная стойкость, т.е.стойкость к воздействию окружающей среды — газов, воды и т.д.).

Растворение (разъедание) — способность металлов растворяться в сильных кислотах и едких щелочах. Это свойство широко используется в различных областях производства художественных изделий. Растворение бывает частичное и полное. Частичное применяется для создания чистой поверхности изделия.

Окисление — способность металлов соединяться с кислородом и образовывать окислы металлов.

Данные свойства обусловлены особенностями строения металлов.

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется определённым порядком – периодичностью, как по различным направлениям, так и по различным плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристаллическая решётка.

Другими словами, кристаллическая решетка это воображаемая пространственная решетка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твердое тело.

Элементарная ячейка – элемент объёма из минимального числа атомов, многократным переносом которого в пространстве можно построить весь кристалл.

Элементарная ячейка характеризует особенности строения кристалла. Основными параметрами кристалла являются :

размеры ребер элементарной ячейки. a, b, c – периоды решетки – расстояния между центрами ближайших атомов. В одном направлении выдерживаются строго определенными.

углы между осями ( ).

координационное число (К) указывает на число атомов, расположенных на ближайшем одинаковом расстоянии от любого атома в решетке.

базис решетки количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку решетки.

Рис. Схема кристаллической решетки

примитивный – узлы решетки совпадают с вершинами элементарных ячеек;

базоцентрированный – атомы занимают вершины ячеек и два места в противоположных гранях;

объемно-центрированный – атомы занимают вершины ячеек и ее центр;

гранецентрированный – атомы занимают вершины ячейки и центры всех шести граней

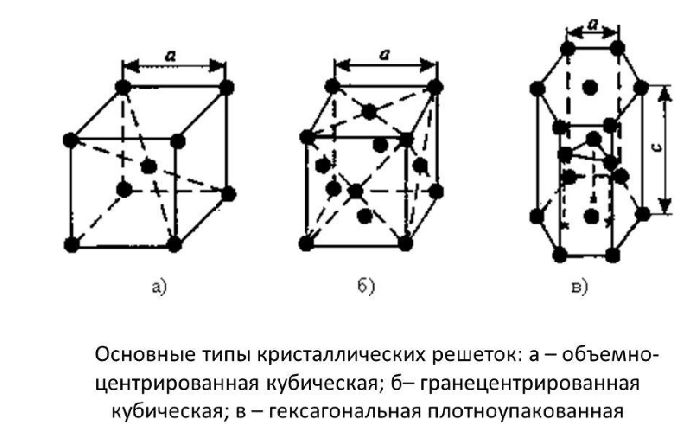

В металлических материалах, как правило, формируются три типа кристаллических решеток: объемноцентрированная кубическая (ОЦК), гранецентрированная кубическая (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГП). Элементарные ячейки ОЦК, ГЦК и ГП решеток показаны на рис. 9.

Рис. Типы кристаллических решеток металлов.

а) Г.Ц.К, б) О.Ц.К., в) Г.П.У.

Основными типами кристаллических реш¨ток являются:

Объемно - центрированная кубическая (ОЦК), атомы располагаются в вершинах куба и в его центре

Гранецентрированная кубическая (ГЦК), атомы располагаются в вершинах куба и по центру каждой из 6 граней

Гексагональная, в основании которой лежит шестиугольник:

простая – атомы располагаются в вершинах ячейки и по центру 2 оснований (углерод в виде графита);

плотноупакованная (ГПУ) – имеется 3 дополнительных атома в средней плоскости (цинк).

ОЦК решетку имеют такие металлы, как вольфрам, молибден, ниобий, низкотемпературные модификации железа, титана, щелочные металлы и ряд других металлов. Серебро, медь, алюминий, никель, высокотемпературная модификация железа и ряд других металлов имеют ГЦК решетку. ГП решетка у магния, цинка, кадмия, высокотемпературной модификации титана.

2. Физическая природа деформации металлов

Деформацией называется изменение формы и размеров тела под действием напряжений.

Напряжение – сила, действующая на единицу площади сечения детали.

Напряжения и вызываемые ими деформации могут возникать при действии на тело внешних сил растяжения, сжатия и т.д.,

Деформация металла под действием напряжений может быть упругой и пластической.

Упругой называется деформация, полностью исчезающая после снятия вызывающих ее напряжений.

При упругом деформировании изменяются расстояния между атомами металла в кристаллической решетке. Снятие нагрузки устраняет причину, вызвавшую изменение межатомного расстояния, атомы становятся на прежние места, и деформация исчезает.

Упругая деформация на диаграмме деформации характеризуется линией ОА (рис.).

Рис. Диаграмма зависимости деформации металла от действующих напряжений

Зависимость между упругой деформацией и напряжением выражается законом Гука

где: Е - модуль упругости.

Пластической или остаточной называется деформация после прекращения действия вызвавших ее напряжений.

В результате развития пластической деформации может произойти вязкое разрушение путем сдвига.

Механические свойства определяют поведение материала при деформации и разрушении от действия внешних нагрузок.

В зависимости от условий нагружения механические свойства могут определяться при:

статическом нагружении – нагрузка на образец возрастает медленно и плавно.

динамическом нагружении – нагрузка возрастает с большой скоростью, имеет ударный характер.

Прочность – способность материала сопротивляться деформациям и разрушению.

Испытания проводятся на специальных машинах, которые записывают диаграмму растяжения, выражающую зависимость удлинения образца (мм) от действующей нагрузки Р, т.е. .

Но для получения данных по механическим свойствам перестраивают: зависимость относительного удлинения от напряжения

Твердость – это сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании.

3. Методы определения твердости

О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод Роквелла), либо по величине отпечатка от вдавливания (методы Бринелля, Виккерса, микротвердости).

Наибольшее распространение получили методы Бринелля, Роквелла, Виккерса. Схемы испытаний представлены на рис. 7.1.

Рис. Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по Виккерсу

3.1. Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012)

Испытание проводят на твердомере Бринелля (рис.7.1 а)

В качестве индентора используется стальной закаленный шарик диаметром D 2,5; 5; 10 мм, в зависимости от толщины изделия.

Нагрузка Р, в зависимости от диаметра шарика и измеряемой твердости: для термически обработанной стали и чугуна – , литой бронзы и латуни – , алюминия и других очень мягких металлов – .

Продолжительность выдержки : для стали и чугуна – 10 с, для латуни и бронзы – 30 с.

Полученный отпечаток измеряется в двух направлениях при помощи лупы Бринелля.

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки Р к сферической поверхности отпечатка F:

Стандартными условиями являются D = 10 мм; Р = 3000 кгс; = 10 с. В этом случае твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях указываются условия: НВ D / P / , НВ 5/ 250 /30 – 80.

3.2. Метод Роквелла ГОСТ 9013

Основан на вдавливании в поверхность наконечника под определенной нагрузкой (рис. 7.1 б)

Индентор для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 1/16” ( 1,6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный.

Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается предварительная нагрузка (10 ктс) для плотного соприкосновения наконечника с образцом. Затем прикладывается основная нагрузка Р 1 , втечение некоторого времени действует общая рабочая нагрузка Р. После снятия основной нагрузки определяют значение твердости по глубине остаточного вдавливания наконечника h под нагрузкой .

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости (табл. 7.1)

Шкалы для определения твердости по Роквеллу

3.3. Метод Виккерса

Твердость определяется по величине отпечатка (рис.7.1 в).

В качестве индентора используется алмазная четырехгранная пирамида.с углом при вершине 136 o .

Твердость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки P к площади поверхности отпечатка F:

Нагрузка Р составляет 5…100 кгс. Диагональ отпечатка d измеряется при помощи микроскопа, установленного на приборе.

Преимущество данного способа в том, что можно измерять твердость любых материалов, тонкие изделия, поверхностные слои. Высокая точность и чувствительность метода.

Способ микротвердости – для определения твердости отдельных структурных составляющих и фаз сплава, очень тонких поверхностных слоев (сотые доли миллиметра).

Аналогичен способу Виккерса. Индентор – пирамида меньших размеров, нагрузки при вдавливании Р составляют 5…500 гс

3.4. Метод царапания.

Алмазным конусом, пирамидой или шариком наносится царапина, которая является мерой. При нанесении царапин на другие материалы и сравнении их с мерой судят о твердости материала.

Можно нанести царапину шириной 10 мм под действием определенной нагрузки. Наблюдают за величиной нагрузки, которая дает эту ширину.

3.5. Динамический метод (по Шору)

Шарик бросают на поверхность с заданной высоты, он отскакивает на определенную величину. Чем больше величина отскока, тем тверже материал.

Металлы – твёрдые элементы, сплавы которых широко применяются в промышленности, строительстве и повседневной жизни. Пластичность, твёрдость, тепло- и электропроводность, а также способность к плавке и ковке обусловлены строением металлов.

Строение

Электронное строение атома металла включает:

- положительно заряженное ядро;

- отрицательно заряженные электроны.

Ядро состоит из протонов и нейтронов. Количество протонов, заряд ядра и число электронов соответствуют порядковому номеру металла в периодической таблице.

Электроны в металлических атомах расположены намного дальше от ядра, чем электроны неметаллов. Этим объясняется лёгкость отделения валентных электронов, поэтому металлы всегда являются восстановителями в химических реакциях.

Атомы всех металлов, за исключением ртути, образуют кристаллические решётки. Кристаллическая решётка состоит из повторяющихся комплексов атомов – элементарных кристаллических ячеек, которые бывают трёх видов. Их отличия описаны в таблице строения металлов.

Вид решётки

Характеристика

Примеры

Кубическая объёмно-центрированная (ОЦК)

Восемь ионов находятся по углам условного куба, один – в середине

Ионы располагаются в углах куба и в центре каждой грани. Центр куба свободен

Шестигранная призма. В углах и в центре между ними находятся ионы. Посередине призмы лежат ионы, образующие треугольник

Рис. 1. Виды решёток металлов.

Физические свойства

Металлы отличаются от неметаллов характерными физическими свойствами:

- имеют металлический блеск;

- проводят электрический ток и тепло;

- не имеют запаха;

- обладают серебристо-серым цветом (исключение – медь и золото).

Благодаря пластичности и плавке металлы могут образовывать сплавы – смеси химических элементов. Большую часть сплавов составляют металлы, остальное – случайные примеси и специально вводимые вещества. Сплавы отличаются высокой прочностью, упругостью, хрупкостью. Широко применяются сплавы на основе железа (чёрные металлы) и алюминия (цветные металлы).

Высокую электропроводность обуславливают свободные электроны, перемещающиеся по кристаллической решётке под действием электрических полей. При нагревании электропроводность уменьшается.

Характерными свойствами металлов являются наличие металлического блеска и пластичности, высокая электро- и теплопроводность. Характерные свойства металлов обусловлены их строением.

Атомы металлов не однородны. Атом состоит из положительно заряженного тяжелого ядра, и окружающих ядро отрицательно заряженных электронов. Число электронов равно порядковому номеру элемента в таблице Д.И. Менделеева. В ядре атома находятся положительно заряженные элементарные частицы, называемые протонами. Количество протонов равно количеству окружающих ядро электронов. Кроме протонов, в ядре находятся тяжелые электрически нейтральные частицы – нейтроны. Масса электрона в 1840 раз меньше массы протона или нейтрона. Таким образом, вся масса атома сосредоточена в его ядре.

Электроны быстро вращаются вокруг ядра. Внешние, так называемые валентные, электроны у всех металлов относительно слабо связаны с ядром. Слабой связью внешних валентных электронов с ядром и объясняются характерные металлические свойства.

Атомы в металле находятся в ионизированном состоянии. Атомы металлов, отдавая часть внешних валентных электронов, превращаются в положительно заряженные ионы. Свободные электроны непрерывно перемещаются между ними, образуя подвижный электронный газ.

При комнатной температуре все металлы, кроме ртути, представляют собой твердые тела, имеющие кристаллическое строение. Для кристаллов характерно строго определенное расположение в пространстве ионов, образующих кристаллическую решетку.

Металлы имеют кристаллические решетки различных типов. Каждая кристаллическая решетка может быть охарактеризована элементарной кристаллической ячейкой.

Элементарная кристаллическая ячейка – наименьший комплекс атомов, повторяя который многократно, можно построить весь кристалл.

У металлов чаще всего встречаются три типа элементарных кристаллических ячеек:

В кубической объемноцентрированной (ОЦК) решетке восемь ионов располагаются по вершинам и один в центре куба, на пересечении диагоналей. Объемноцентрированную кубическую решетку имеют кристаллы железа при комнатной температуре, хрома, вольфрама, молибдена, ванадия и др. Эта решетка характеризуется всего одним параметром решетки – расстоянием между центрами двух ионов, расположенных по одному ребру, обозначенным на рисунке а.

Многие металлы, используемые в технике, имеют гранецентрированную кубическую решетку. В элементарной решетке гранецентрированного куба ионы расположены по вершинам куба и в центре каждой грани (на пересечении ее диагоналей). Центр куба остается свободным. Такую кристаллическую решетку имеют кристаллы меди, никеля, алюминия, свинца, серебра и др. гранецентрированная решетка также характеризуется одним параметром – длиной ребра куба а.

Элементарная ячейка гексагональной плотноупакованной решетки представляет собой шестигранную призму. По основаниям призмы расположены правильные шестиугольники по вершинам которых и в их центрах находятся ионы. Посередине между основаниями вклинивается правильный треугольник с ионами по вершинам.

Гексагональная решетка характеризуется двумя параметрами: а и с. Наибольшая плотность упаковки достигается при соотношении параметров с/а = 1.633. Гранецентрированная решетка с таким соотношением параметров называется гранецентрированной плотноупакованной. Такую решетку имеют титан, цирконий, кобальт, цинк, магний и др.

Строение металлических сплавов

Под металлическим сплавом понимают вещество, получаемое сплавлением двух или более элементов, обладающее характерными металлическими свойствами.

Металлические сплавы получают сплавлением элементов – металлов или металлов с неметаллами при преимущественном содержании металлов. Строение сплавов сложнее, чем чистых металлов.

При кристаллизации жидкого сплава могут получаться твердые металлические сплавы с различным строением.

Механическая смесь двух чистых металлов А и В получается в том случае, когда в процессе кристаллизации сплава из жидкого состояния разнородные атомы не входят в общую кристаллическую решетку. В механической смеси каждый металл образует самостоятельные кристаллы. Кристаллы каждого их металлов, находящиеся в этом сплаве, обладают теми же строением и свойствами, которыми они обладают в куске чистого металла.

Твердый раствор – сплав, у которого атомы растворимого элемента размещены в кристаллической решетке растворителя. На микрошлифе твердого раствора кристаллы после травления выглядят одинаково. В кристаллах твердого раствора существует только один тип кристаллической решетки. Растворителем является тот элемент, кристаллическую решетку которого имеет твердый раствор. Растворимый элемент может либо замещать элемент-растворитель в узлах кристаллической решетки, либо располагаться в междоузлиях. По типу расположения атомов растворимого элемента в кристаллической решетке твердые растворы делят на две группы: замещения и внедрения.

Твердые растворы внедрения образуют металлы с неметаллами. Атомы неметаллов меньше атомов металлов. Поэтому атомы неметаллов могут располагаться в междоузлиях кристаллической решетки металлов. Внедрившийся атом вызывает искажение решетки металла-растворителя. Все твердые растворы внедрения – растворы с ограниченной растворимостью.

Химические соединения металлы образуют как с металлами так и с неметаллами. Химическое соединение характеризуется определенной температурой плавления, скачкообразным изменением свойств при изменении состава. Химические соединения металлов с неметаллами образуются при строго определенных соотношениях входящих в них элементов, соответствующих нормальным валентностям. Химические соединения обладают повышенной твердостью и пониженной пластичностью. Кристаллическая решетка химического соединения имеет сложное строение.

Диаграмма состояния

Диаграмма состояния представляет собой графическое изображение состояния сплава. Если изменится состав сплава, его температура, давление, то состояние сплава изменится, и это находит отражение в диаграмме состояния.

Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, которые при данных условиях обладают минимальным уровнем свободной энергии. Поэтому диаграмма состояния может также называться диаграммой равновесия, поскольку показывает, какие при данных условиях существуют равновесные фазы. Следовательно, и изменения в состоянии, которые отображены на диаграмме, относятся к равновесным условиям, т.е. при отсутствии перенагрева или переохлаждения. Так как превращения в отсутствии перенагрева или переохлаждения в действительности не могут совершаться, поэтому диаграмма состояния представляет собой теоретический случай.

Общие закономерности сосуществования устойчивых фаз, отвечающих теоретическим условиям равновесия, описываются правилом фаз или законом Гиббса.

Закон Гиббса дает количественную зависимость между степенью свободы системы и количеством фаз и компонентов.

Фазой называется однородная часть системы, отделенная от других частей системы (фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав или структура вещества изменяется скачком.

Однородная жидкость – однофазная система.

Смесь двух видов кристаллов – двухфазная система.

Компонентами называются вещества, образующие систему.

Чистый металл – однокомпонентная система.

Сплав двух металлов – двухкомпонентная система.

Среди диаграмм состояния металлических сплавов самое большое значение имеет диаграмма состояния системы железо-углерод. Это объясняется наиболее широким применением в технике железоуглеродистых сплавов.

Диаграмма железо-углерод относится к диаграммам состояния для сплавов с ограниченной растворимостью. Диаграмма железо-углерод, как ясно из названия, должна распространяться от железа до углерода. Железо образует с углеродом ряд химических соединений, но надежно установлено лишь одно Fe3C – карбид железа или цементит. Каждое устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму изучать по частям.

Следовательно, рассматривая диаграмму железо-углерод на участке от железа до цементита, мы можем компонентами системы считать железо и цементит.

Рассмотрим свойства отдельных компонентов.

Железо. Температура плавления 1539 °С. Железо аллотропическое вещество. Атомы элемента могут образовывать, если исходить только из геометрических соображений, любую кристаллическую решетку. Однако устойчивым, а, следовательно, реально существующим типом является решетка, обладающая наиболее низким запасом свободной энергии.

В ряде случаев (и для железа в том числе) при изменении температуры или давления может оказаться, что для одного и того же металла более устойчивой будет другая решетка, чем та, которая была при другой температуре или давлении.

Так для железа характерны две кристаллические решетки:

• объемноцентрированный куб;

• гранецентрированный куб.

Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма или аллотропии. Различные кристаллические формы одного и того же вещества называются полиморфными или аллотропическими модификациями. Аллотропические формы обозначаются греческими буквами α, β, γ и т.д., которые в виде индексов добавляются к символу, обозначающему элемент. Аллотропическая форма, существующая при самой низкой температуре, обозначается через α, следующая через β и т.д. Превращение одной аллотропической формы в другую при нагреве чистого металла сопровождается поглощением тепла и происходит при постоянной температуре. На термической кривой превращение отмечается горизонтальным участком. При охлаждении происходит выделение тепла теоретически при той же температуре, что и при нагреве, но практически при более низкой вследствие переохлаждения.

Явление полиморфизма основано на едином законе об устойчивости состояния с наименьшим запасом энергии.

Запас свободной энергии зависит от температуры. Поэтому в одном интервале температур более устойчивой является модификация α, а в другом модификация γ.

Железо имеет две температуры полиморфного превращения: 911 и 1392 °С.

Особо следует рассмотреть образование растворов углерода в железе. Растворимость С в Fe существенно зависит от того, в какой кристаллической форме существует железо.

Диаметр атома углерода (в свободном состоянии) равен 1.54 A. В объемноцентрированной решетке имеется 12 свободных мест в середине ребер. Диаметр такого свободного места 0.62 A. Такой объем явно недостаточен для помещения в нем атома углерода.

В гранецентрированной кристаллической решетке в центре имеется пора диаметром 1.02 A. В этой поре атом углерода может поместиться, вызывая естественно некоторое увеличение размера решетки γ-железа.

Таким образом, геометрические соображения подсказывают, что α-железо не растворяет, а γ-железо растворяет углерод. В действительности α-железо растворяет углерод, но в очень небольшом количестве ≈ 0.02%.

Твердый раствор углерода в α-железе называется ферритом, а в γ-железе аустенитом.

Цементит. Цементит – это химическое соединение углерода с железом (карбид железа Fe3C).

Так как растворимость углерода в α-железе мала, то при нормальных температурах в подавляющем большинстве случаев в структуру стали входят высокоуглеродистые фазы в виде цементита.

Кристаллическая структура цементита очень сложна.

Температура плавления цементита 1600 °С. Аллотропических превращений не испытывает. Цементит имеет высокую прочность ~ 800 НВ и практически нулевую пластичность.

Цементит — соединение неустойчивое и при определенных условиях распадается с образованием свободного углерода в виде графита. Процесс имеет огромное практическое значение.

В этой работе Чернов впервые указал на существование в стали критических точек, и на зависимость их положения от содержания углерода. Таким образом, Чернов дал первое представление о диаграмме железо-углерод.

Диаграмма железо-цементит имеет двойную концентрационную ось абсцисс. Содержание углерода и содержание цементита.

Линия ABCD является ликвидусом. Это линия – геометрическое место точек начала кристаллизации. Линия AHJECF – солидус. Геометрическое место точек конца кристаллизации.

Так как железо с углеродом образует химическое соединение Fe3C, и еще имеет две аллотропические формы α и γ следовательно в системе существуют следующие фазы:

• жидкость (жидкий раствор углерода в железе) располагается выше линии ликвидус и обозначается Ж;

• цементит Fe3C – вертикаль DFKL, обозначается Ц;

• феррит – структурная составляющая, которая представляет собой α-железо, растворяющая в незначительном количестве углерод, область феррита левее линий GPQ и AHN, обозначается Feα;

• аустенит – структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ-железе, область аустенита на диаграмме NJESG, обозначается Feγ.

Три горизонтальные линии на диаграмме HJB, ECF, PSK указывают на протекание трех нонвариантных реакций. Вариантность – это число степеней свободы системы. Если число степеней свободы равно нулю (нонвариантная система), то нельзя изменить внешние и внутренние факторы системы (температуру, давление, концентрацию) без того, чтобы это не вызвало изменение числа фаз.

При 1499 °С (линия HJB) протекает перитектическая реакция:

Ж + Feα → Feγ

Перитектическая реакция представляет собой реакцию, когда жидкость реагирует с ранее выпавшими кристаллами и образует новый вид кристаллов.

В результате перитектической реакции образуется аустенит. Реакция имеет место только у сплавов, содержащих углерода от 0.1 до 0.5%.

При температуре 1147 °С (горизонталь ECF) протекает эвтектическая реакция:

Ж → Feγ + Ц

Эвтектическая реакция – реакция кристаллизации одновременно двух (или более) видов кристаллов из жидкости. Механическая смесь двух (или более) видов кристаллов называется эвтектикой. В результате этой реакции образуется эвтектическая смесь. Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется ледебуритом. Эта реакция протекает у всех сплавов, содержащих углерода > 2.14%.

При температуре 727 °С (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция:

Feγ → Feα + ЦII

Превращение протекает аналогично кристаллизации эвтектики, но исходным раствором является не жидкость, а твердый раствор.

Такое превращение называется эвтектоидным, а смесь полученных кристаллов эвтектоидом. Эвтектоидная смесь феррита и цементита называется перлитом и имеет вид перламутра. У всех сплавов, содержащих свыше 0.02% углерода, т.е. практически у всех промышленных железоуглеродистых сплавов имеет место перлитное (эвтектоидное) превращение.

Кристаллы выделившиеся из твердого раствора называются вторичными кристаллами и обозначаются символом II (например Цп) в отличие от первичных кристаллов, выделяющихся из жидкости.

У всех сплавов, содержащих менее 2.14% углерода, в результате первичной кристаллизации получается структура аустенита; у всех сплавов содержащих более 2.14% углерода, структура состоит из ледебурита с избыточным аустенитом или цементитом.

Это различие в структуре при высоких температурах и создает существенное отличие в технологических и механических свойствах сплавов.

Наличие эвтектики делает сплав нековким, вместе с тем более низкая температура плавления высокоуглеродистых сплавов облегчает применение их как литейных материалов.

Железоуглеродистые сплавы, содержащие менее 2.14% углерода называются сталями, а более 2.14% — чугунами.

Известно, что все простые вещества условно можно разделить на простые вещества-металлы и простые вещества-неметаллы.

НЕМЕТАЛЛЫ, напротив, способны ПРИСОЕДИНЯТЬ электроны в химических процессах. Большинство неметаллов проявляют противоположные металлам свойства: не блестят, не проводят электрический ток, не куются. Являясь противоположными по свойствам, металлы и неметаллы легко реагируют друг с другом.

Эта часть Самоучителя посвящена краткому освещению свойств металлов и неметаллов. Описывая свойства элементов, желательно придерживаться следующей логической схемы:

1. Вначале описать строение атома (указать распределение валентных электронов), сделать вывод о принадлежности данного элемента к металлам или неметаллам, определить его валентные состояния (степени окисления) — см. урок 3;

2. Затем описать свойства простого вещества, составив уравнения реакций

- с кислородом;

- с водородом;

- с металлами (для неметаллов) или с неметаллами (для металлов);

- с водой;

- с кислотами или со щелочами (там, где это возможно);

- с растворами солей;

3. Затем нужно описать свойства важнейших соединений (водородных соединений, оксидов, гидроксидов, солей). При этом вначале следует определить характер (кислотный или основной) данного соединения, а затем, вспомнив свойства соединений этого класса, составить необходимые уравнения реакций;

4. И наконец нужно описать качественные реакции на катионы (анионы), содержащие этот элемент, способы получения простого вещества и важнейших соединений этого химического элемента, указать практическое применение изучаемых веществ этого элемента.

Так, если вы определите, что оксид кислотный, то он будет реагировать с водой, основными оксидами, основаниями (см. урок 2.1) и ему будет соответствовать кислотный гидроксид (кислота). При описании свойств этой кислоты также полезно заглядывать в соответствующий раздел: урок 2.2.

Внутреннее строение и физические свойства металлов

Металлы — это простые вещества, атомы которых могут только отдавать электроны. Такая особенность металлов связана с тем, что на внешнем уровне этих атомов мало электронов (чаще всего от 1 до 3) или внешние электроны расположены далеко от ядра. Чем меньше электронов на внешнем уровне атома и чем дальше они расположены от ядра, — тем активнее металл (ярче выражены его металлические свойства).

Задание 8.1. Какой металл активнее:

Назовите химические элементы А, Б, В, Г.

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Менделеева (ПСМ) разделяет линия, проведённая от бора к астату. Выше этой линии в главных подгруппах находятся неметаллы (см. урок 3). Остальные химические элементы — металлы.

Задание 8.2. Какие из следующих элементов относятся к металлам: кремний, свинец, сурьма, мышьяк, селен, хром, полоний?

Вопрос. Как можно объяснить тот факт, что кремний — неметалл, а свинец — металл, хотя число внешних электронов у них одинаково?

Существенной особенностью атомов металлов является их большой радиус и наличие слабо связанных с ядром валентных электронов. Для таких атомов величина энергии ионизации* невелика.

* ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ равна работе, затрачиваемой на удаление одного внешнего электрона из атома (на ионизацию атома), находящегося в основном энергетическом состоянии.

Задание 8.4. Найдите дома металлические предметы.

Выполняя это задание, вы легко найдёте на кухне металлическую посуду: кастрюли, сковородки, вилки, ложки. Из металлов и их сплавов делают станки, самолёты, автомобили, тепловозы, инструменты. Без металлов невозможна современная цивилизация, так как электрические провода также делают из металлов — Cu и Al. Только металлы годятся для получения антенн для радио- и телеприёмников, из металлов делают и лучшие зеркала. При этом чаще используют не чистые металлы, а их смеси (твёрдые растворы) — СПЛАВЫ.

Сплавы

Все перечисленные выше предметы — станки, самолёты, автомобили, сковородки, вилки, ложки, ювелирные изделия — делают из сплавов. Металлы-примеси (легирующие компоненты) очень часто изменяют свойства основного металла в лучшую, с точки зрения человека, сторону. Например, и железо и алюминий — довольно мягкие металлы. Но, соединяясь друг с другом или с другими компонентами, они превращаются в сталь, дуралюмин и другие прочные конструкционные материалы. Рассмотрим свойства самых распространённых сплавов.

Сталь — это сплавы железа с углеродом, содержащие последнего до 2 %. В состав легированных сталей входят и другие химические элементы — хром, ванадий, никель. Сталей производится гораздо больше, чем каких-либо других металлов и сплавов, и все виды их возможных применений трудно перечислить. Малоуглеродистая сталь (менее 0,25 % углерода) в больших количествах потребляется в качестве конструкционного материала, а сталь с более высоким содержанием углерода (более 0,55 %) идет на изготовление режущих инструментов: бритвенные лезвия, сверла и др.

Железо составляет основу чугуна. Чугуном называется сплав железа с 2–4 % углерода. Важным компонентом чугуна является также кремний. Из чугуна можно отливать самые разнообразные и очень полезные изделия, например крышки для люков, трубопроводную арматуру, блоки цилиндров двигателей и др.

Бронза — сплав меди, обычно с оловом как основным легирующим компонентом, а также с алюминием, кремнием, бериллием, свинцом и другими элементами, за исключением цинка. Оловянные бронзы знали и широко использовали ещё в древности. Большинство античных изделий из бронзы содержат 75–90 % меди и 25–10 % олова, что делает их внешне похожими на золотые, однако они более тугоплавкие. Это очень прочный сплав. Из него делали оружие до тех пор, пока не научились получать железные сплавы. С применением бронзы связана целая эпоха в истории человечества: Бронзовый век.

Латунь — это сплавы меди с Zn, Al, Mg. Это цветные сплавы с невысокой температурой плавления, их легко обрабатывать: резать, сваривать и паять.

Мельхиор — является сплавом меди с никелем, иногда с добавками железа и марганца. По внешним характеристикам мельхиор похож на серебро, но обладает большей механической прочностью. Сплав широко применяют для изготовления посуды и недорогих ювелирных изделий. Большинство современных монет серебристого цвета изготавливают из мельхиора (обычно 75 % меди и 25 % никеля с незначительными добавками марганца).

Дюралюминий, или дюраль — это сплав на основе алюминия с добавлением легирующих элементов — медь, марганец, магний и железо. Он характеризуется своей стальной прочностью и устойчивостью к возможным перегрузкам. Это основной конструкционный материал в авиации и космонавтике.

Химические свойства металлов

Металлы легко отдают электроны, т. е. являются восстановителями. Поэтому они легко реагируют с окислителями.

- Какие атомы являются окислителями?

- Как называются простые вещества, состоящие из атомов, которые способны принимать электроны?

Таким образом, металлы реагируют с неметаллами. В таких реакциях неметаллы, принимая электроны, приобретают обычно НИЗШУЮ степень окисления.

Рассмотрим пример. Пусть алюминий реагирует с серой:

Вопрос. Какой из этих химических элементов способен только отдавать электроны? Сколько электронов?

Алюминий — металл, имеющий на внешнем уровне 3 электрона (III группа!), поэтому он отдаёт 3 электрона:

Поскольку атом алюминия отдает электроны, атом серы принимает их.

Вопрос. Сколько электронов может принять атом серы до завершения внешнего уровня? Почему?

У атома серы на внешнем уровне 6 электронов (VI группа!), следовательно, этот атом принимает 2 электрона:

Таким образом, полученное соединение имеет состав:

В результате получаем уравнение реакции:

Задание 8.5. Составьте, рассуждая аналогично, уравнения реакций:

Составляя уравнения реакций, помните, что атом металла отдаёт все внешние электроны, а атом неметалла принимает столько электронов, сколько их не хватает до восьми.

Названия полученных в таких реакциях соединений всегда содержат суффикс ИД:

Корень слова в названии происходит от латинского названия неметалла (см. урок 2.4).

Металлы реагируют с растворами кислот (см. урок 2.2). При составлении уравнений подобных реакций и при определении возможности такой реакции следует пользоваться рядом напряжений (рядом активности) металлов:

Металлы, стоящие в этом ряду до водорода, способны вытеснять водород из растворов кислот:

Задание 8.6. Составьте уравнения возможных реакций:

- магний + серная кислота;

- никель + соляная кислота;

- ртуть + соляная кислота.

Все эти металлы в полученных соединениях двухвалентны.

Реакция металла с кислотой возможна, если в результате её получается растворимая соль. Например, магний практически не реагирует с фосфорной кислотой, поскольку его поверхность быстро покрывается слоем нерастворимого фосфата:

Металлы, стоящие после водорода, могут реагировать с некоторыми кислотами, но водород в этих реакциях не выделяется:

Задание 8.7. Какой из металлов — Ва, Mg, Fе, Рb, Сu — может реагировать с раствором серной кислоты? Почему? Составьте уравнения возможных реакций.

Металлы реагируют с водой, если они активнее железа (железо также может реагировать с водой). При этом очень активные металлы (Li – Al) реагируют с водой при нормальных условиях или при небольшом нагревании по схеме:

где х — валентность металла.

Задание 8.8. Составьте уравнения реакций по этой схеме для К, Nа, Са. Какие ещё металлы могут реагировать с водой подобным образом?

Возникает вопрос: почему алюминий практически не реагирует с водой? Действительно, мы кипятим воду в алюминиевой посуде, — и… ничего! Дело, в том, что поверхность алюминия защищена оксидной пленкой (условно — Al2O3). Если её разрушить, то начнётся реакция алюминия с водой, причём довольно активная. Полезно знать, что эту плёнку разрушают ионы хлора Cl – . А поскольку ионы алюминия небезопасны для здоровья, следует выполнять правило: в алюминиевой посуде нельзя хранить сильно солёные продукты!

Вопрос. Можно ли хранить в алюминиевой посуде кислые щи, компот?

Менее активные металлы, которые стоят в ряду напряжений после алюминия, реагируют с водой в сильно измельчённом состоянии и при сильном нагревании (выше 100 °C) по схеме:

Металлы, менее активные, чем железо, с водой не реагируют!

Металлы реагируют с растворами солей. При этом более активные металлы вытесняют менее активный металл из раствора его соли:

Задание 8.9. Какие из следующих реакций возможны и почему:

- серебро + нитрат меди II;

- никель + нитрат свинца II;

- медь + нитрат ртути II;

- цинк + нитрат никеля II.

Составьте уравнения возможных реакций. Для невозможных поясните, почему они невозможны.

Следует отметить (!), что очень активные металлы, которые при нормальных условиях реагируют с водой, не вытесняют другие металлы из растворов их солей, поскольку они реагируют с водой, а не с солью:

А затем полученная щёлочь реагирует с солью:

Поэтому реакция между сульфатом железа и натрием НЕ сопровождается вытеснением менее активного металла:

Коррозия металлов

Коррозия — самопроизвольный процесс окисления металла под действием факторов окружающей среды.

а восстанавливаются компоненты атмосферной влаги:

В результате образуется гидроксид железа (II), который, окисляясь, превращается в ржавчину:

Подвергаться коррозии могут и другие металлы, правда, ржавчина на их поверхности не образуется. Так, нет на Земле металла алюминия — самого распространённого металла на планете. Но зато основу многих горных пород и почвы составляет глинозём Al2O3. Дело в том, что алюминий мгновенно окисляется на воздухе. Коррозия металлов наносит колоссальный ущерб, разрушая различные металлические конструкции.

Изделия из нержавеющей стали дороги. Поэтому для защиты от коррозии используют тот факт, что менее активный металл не изменяется, т. е. не участвует в процессе. Поэтому если к сохраняемому изделию приварить более активный металл, то, пока он не разрушится, изделие корродировать не будет. Этот способ защиты называется протекторной защитой.

Выводы

Металлы — это простые вещества, которые всегда являются восстановителями. Восстановительная активность металла убывает в ряду напряжений от лития к золоту. По положению металла в ряду напряжений можно определить, как металл реагирует с растворами кислот, с водой, с растворами солей.

Из \(118\) известных на данный момент химических элементов \(96\) образуют простые вещества с металлическими свойствами, поэтому их называют металлическими элементами .

Металлические химические элементы в природе могут встречаться как в виде простых веществ, так и в виде соединений. То, в каком виде встречаются металлические элементы в природе, зависит от химической активности образуемых ими металлов.

Металлические элементы, образующие химически активные металлы ( Li–Mg ), в природе чаще всего встречаются в виде солей (хлоридов, фторидов, сульфатов, фосфатов и других).

Соли, образуемые этими металлами, являются главной составной частью распространённых в земной коре минералов и горных пород.

В растворённом виде соли натрия, кальция и магния содержатся в природных водах. Кроме того, соли активных металлов — важная составная часть живых организмов. Например, фосфат кальция Ca 3 ( P O 4 ) 2 является главной минеральной составной частью костной ткани.

Металлические химические элементы, образующие металлы средней активности ( Al–Pb ), в природе чаще всего встречаются в виде оксидов и сульфидов.

Металлические элементы, образующие химически неактивные металлы ( Cu–Au ), в природе чаще всего встречаются в виде простых веществ.

|  |  |

| Рис. \(7\). Самородное золото Au | Рис. \(8\). Самородное серебро Ag | Рис. \(9\). Самородная платина Pt |

Исключение составляют медь и ртуть, которые в природе встречаются также в виде химических соединений.

В Периодической системе химических элементов металлы занимают левый нижний угол и находятся в главных (А) и побочных (Б) группах.

Рис. \(13\). Положение металлов в Периодической системе. Знаки металлических химических элементов расположены ниже ломаной линии B — Si — As — Te

В электронной оболочке атомов металлов на внешнем энергетическом уровне, как правило, содержится от \(1\) до \(3\) электронов. Исключение составляют только металлы \(IV\)А, \(V\)А и \(VI\)А группы, у которых на наружном энергетическом уровне находятся соответственно четыре, пять или шесть электронов.

Радиусы атомов металлов больше, чем у атомов неметаллов того же периода. В силу отдалённости положительно заряженного ядра атомы металлов слабо удерживают свои валентные электроны (электроны внешнего энергетического уровня).

Рис. \(14\). Характер изменения радиусов атомов химических элементов в периодах и в группах. Радиусы атомов металлов существенно больше, чем радиусы атомов неметаллов, находящихся в том же периоде

Главное отличительное свойство металлов — это их сравнительно невысокая электроотрицательность (ЭО) по сравнению с неметаллами.

Рис. \(15\). Величины относительных электроотрицательностей (ОЭО) некоторых химических элементов (по Л. Полингу). ОЭО металлических химических элементов уступает соответствующей величине неметаллических химических элементов

Атомы металлов, вступая в химические реакции, способны только отдавать электроны, то есть окисляться, следовательно, в ходе превращений могут проявлять себя в качестве восстановителей .

Читайте также: