Сравните причины революций 1905 г и 1917 г в россии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Сравнение революций 1905-1907 и Февральской 1917 г.

Революция 1905-1907 гг.

Февральская революция 1917 г.

1) Противоречия между рабочими и буржуазией;

2) Наличие самодержавной власти;

3) Аграрный вопрос;

4) Национальный вопрос.

1) Резкое обострение аграрного вопроса;

2) Противоречия между капиталистами и рабочими;

3) Националы были ущемлены во всех правах;

4) Обострение социальных противоречий.

Мелкая и средняя буржуазия, крестьяне, рабочие.

Беднейшие крестьяне, рабочие, солдаты, мелкая и средняя буржуазия.

Принято рабочее законодательство.

Создана Гос. Дума.

Отмена выкупных платежей.

Столыпинская аграрная реформа.

Свержение самодержавия; установление двоевластия.

1)Переход от абсолютной монархии к дуалистической.

2)Принятие первой российской конституции (Основные законы 1906 г), законодательное закрепление прав личности

3)Формирование легальных политических партий

4)Отмена выкупных платежей для крестьян

5)Начало радикальной земельной реформы ("Столыпинской")

6)Общее изменение политического сознания населения, вовлечение широких масс в политическую борьбу

1) была свергнута монархия;

2) фактически было прекращено 304-летнее правление династии Романовых;

3) были провозглашены и непродолжительное время стали реальностью основополагающие права и свободы человека;

4) началось двоевластие — деятельность Временного правительства и советов;

5) начались революционные преобразования, завершившиеся приходом к власти большевиков.

Новейшая история 1905 & 1917

Трифонов Е.

Революция

Русская революция 1905 года, или Первая русская революция - цепь событий, происходивших с января 1905 по июнь 1907 г. – в советской традиции расценивается как первое и неудачное выступление трудящихся России против царизма, подавленное верными режиму войсками. Согласно этой версии, причины, вызвавшие Первую русскую революцию, не были разрешены, что определило предпосылки для революции 1917 года – на сей раз успешной.

Причины революции 1905 г. достаточно точно изложили советские историки. Отсталые, полуфеодальные отношения, архаичная структура власти, отсутствие чёткого законодательства, неравенство сословий, крестьянское малоземелье, бесправие рабочих, чиновничий произвол и, конечно, позорные неудачи в войне с Японией – вот, если очень кратко, что подняло подданных царя на революцию.

9 января 1905 г. Кавалеристы у Певческого моста задерживают движение шествия к Зимнему дворцу. Фото из ЦГАКФД

То, что участники революции настаивали именно на земских, демократических целях, лучше всего свидетельствует тот факт, что после опубликования Манифеста в течении недели всеобщая стачка погасла. Традиционно считается, что высшей точкой революции стали вооружённые восстания, произошедшие в декабре 1905 г. в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринославе, Харькове и других городах. Это не так. Революционные партии, видя, что подавляющее большинство населения успокаивается и обретает веру в начавшиеся реформы, сделали отчаянную попытку захватить власть. Массовой поддержки она, естественно, не получила: так, в Москве в восстании участвовало от 700 до 1,5 тыс. чел., в основном рабочие фабрики П. Шмита – предпринимателя-большевика. В других городах численность повстанцев составляла максимум по нескольку сотен человек. Вооружённые выступления, предпринятые левыми после публикации Манифеста – это не апогей, а угасание революции. Ещё полтора года в стране не прекращались отдельные вооружённые выступления и террористические акты, но к лету 1907 г. революция окончательно прекратилась.

Первая русская революция победила. Все требования её основных движущих сил власти приняли к исполнению. Был созван парламент (Госдума), политические свободы установлены, цензура – отменена, все сословия получили равенство перед законом, религиозные ограничения были хотя и не отменены, но значительно смягчены, а с 1907 г. началось наделение крестьян землёй.

Превращение России в правовое государство – фундаментальное завоевание революции: на протяжении нескольких веков общественные силы страны боролись за торжество закона над произволом, этим наследием ордынского ига.

Конечно, Манифест 17 октября был весьма несовершенным. Из четырёх демократических норм (всеобщие, прямые, равные, тайные выборы) в России была реализована только одна - тайная подача голосов. Куриальная система выборов ущемляла права трудящихся, инородцев и иноверцев. Взаимоотношения монарха с Думой были прописаны нечётко, что давало возможность царю то распускать Думу, то накладывать вето на принятые её законы. Но всё же это была первая российская конституция, которую можно и должно было улучшать.

Столыпинская реформа стала настоящей революцией на селе. Обычно она преподносится как выделение из общинных земель крестьянам-единоличникам участков-отрубов и переселение их на хутора. Но это был лишь первый, демонстрационный период реформы, когда выделение единоличников осуществлялось через суды, причём не обходилось без административного принуждения. С 1912 г. начался второй этап реформы - массовая перерегистрация общинных земель в частновладельческие, которая осуществлялась уже не судами, а земскими органами власти.

Те, кто вменяет Столыпину медленный ход аграрной реформы, считает, что таковая заключается в простой передаче помещичьих земель крестьянам. Но эффективная земельная реформа – это работа на десятилетия. Если крестьяне неграмотны и профессионально не обучены, не имеют доступа к кредитам и системы сбыта продукции, они, получив землю, просто сокращают запашку, провоцируя шоковый рост цен на продовольствие в городах. Именно так проводили аграрные реформы левые правительства в Мексике, Египте, Гватемале, Боливии, Сирии, Кубе, Ираке, Перу, Эфиопии, Афганистане и Никарагуа. Всюду результат был один: резкое падение сельхозпроизводства, рост цен, общий экономический спад и неизбежные социально-политические потрясения. Тем временем в странах, проводивших – без спешки и штурмовщины - комплексную аграрную реформу, совмещавшую наделение крестьян землёй с образовательными программами, развитием кредитования и созданием сбытовых структур, т.е. пошедших по столыпинскому пути, удалось, хотя и в разной степени, не только решить проблему наделения крестьян землёй, но и обеспечить рост экономики и уровня жизни всего населения (Япония, Тайвань, Южная Корея, Индия, Чили, Коста-Рика, Филиппины, Панама и Бразилия).

В 1913 г. машинисты и электрики в среднем по России зарабатывали в месяц по 97 руб. 40 коп. (в пересчёте на рубли 2010 г. – 101880 руб. 40 коп.), высшие мастеровые – 63 руб. 50 коп. (66421 руб. по курсу 2010 г.), кузнецы – 61 руб. 60 коп. (64433 руб. 6 коп. по курсу 2010 г.), слесари – 56 руб. 80 коп. (59412 руб. 80 коп. по курсу 2010 г.), токари – 49 руб. 40 коп. (51672 руб. 40 коп. по курсу 2010 г.).

- полный оклад во время болезни (до 45 дней в году) выплачивается всем работникам по решению ведомственного медперсонала; амбулаторный прием проходил по месту работы 4 раза в неделю;

Контрреволюция

События 1917 г. историки-марксисты обычно делят на два этапа – буржуазно-демократический (весна 1917 г.) и перерастание революции в социалистическую (лето-осень 1917 г.). Однако логичнее рассматривать все события того страшного года как единый процесс, подчинённый единой логике – от элитных заговоров и стихийных бунтов в Петрограде, последующим быстрым развалом страны, первых вспышек гражданской войны летом 1917 г., стремительного усиления большевистской партии и захватом власти РКП(б). И годы 1918 и 1919-е – прямое продолжение этого же процесса, поэтому в предлагаемой статье придётся ссылаться и на более поздние события.

Но если 30% крестьян бойкотировали работу землеустроительных комиссий, значит, 70% в ней участвовали; какое же это большинство, отвергающее реформу, в 30%? И тот факт, что всего за 9 лет в Поволжье из общин вышло 1/3 крестьян говорит о том, что поддержка реформы была достаточно массовой. То есть в Поволжье треть крестьян была за реформы, примерно столько же – против, остальные (те, кто в работе комиссий участвовал, но воздерживался от выхода из общины) колебались, но сама их работа в комиссиях свидетельствует о том, что потенциально они реформу поддерживали. Но треть недовольных – совсем немало, а значит, реформа не успела принять необратимый характер.

Этот – горизонтальный - уровень социальной напряжённости (крестьяне против крестьян, ремесленники против промышленных рабочих) играл в России к 1917 г. основополагающую роль.

В Императорском вагоне. Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (весна 1916 года)

Колчак на Китайско-Восточной железной дороге в форме КВЖД. 1917 г., Библиотека Конгресса США, отдел эстампов и фотографий.

Показательно, что большинство нынешних поклонников Сталина положительно относятся к Грозному, опричнине и крепостничеству, при этом преклоняясь перед могильщиками исторической России – комиссарами и чекистами. Причина проста - кровожадный опричник, развращённый крепостник и свирепый чекист ментально очень близки: прикрываясь служением некоей великой цели, они, отринув все законы и нравственные принципы, удовлетворяли собственные низменные инстинкты, а также (правда, крепостникам это было не нужно) набивали карманы. По-видимому, сталинисты очень хотели бы почувствовать самих себя в чёрных опричных кафтанах и с саблями или в кожаных тужурках с наганами – за пределами морали и человечности, безраздельно властвующими над телами, душами и имуществом людей.

Революция — радикальное изменение в развитии общества. Она качественно обновляет и усовершенствует все сферы жизни человека. Это скачок в развитии человечества.

2. Сравните революцию 1905—1907 гг. с революциями 1917 г. Оформите свой ответ в виде таблицы.

| Критерии для сравнения | Революция 1905—1907 гг. | Февральская революция 1917 г | Октябрьская революция 1917 г. |

| Хронологические рамки | январь 1905-июнь 1907 гг. | 23 февраля-3 марта 1917 г. | 24-26 октября 1917 г. |

| Характер | буржуазно-демократический | буржуазно-демократический | социалистическая |

| Основные причины | нерешенные аграрный и рабочий вопросы, национальные противоречия, поражение в русско-японской войне | аграрный вопрос (нищета и малоземелье крестьян), недовольство правительством и царской властью, отсутствие рабочего законодательства, поражения в Первой мировой войне | нерешенность аграрного вопроса, обострение рабочего и национального вопросов, продолжение войны |

| Движущие силы | рабочий класс, крестьяне, либеральная буржуазия, часть интеллигенции, некоторые части армии и флота | интеллигенция, мелкая буржуазия, рабочий класс, крестьяне, отдельные части армии | рабочие и крестьяне |

| Основные результаты | создание Государственной думы, провозглашение некоторых прав и свобод | установление республики в России | победа большевиков, приход к власти рабочих и крестьян |

3. Как вы думаете, почему большевики сумели осуществить Октябрьскую революцию? Почему это событие описывают и оценивают разные люди совершенно по-разному?

К 1917 году накопилось много нерешенных вопросов: аграрный, рабочий, национальный. Россия несла огромные потери в империалистической Первой мировой войне. А большевики предлагали демократические права, равенство граждан, всеобщее благоденствие в самые ближайшие сроки. Фабрики, по их мнению, должны принадлежать рабочим, земля — крестьянам, а также предлагали завершить войну. Поэтому большевики и сумели осуществить Октябрьскую революцию.

Это событие совершенно по-разному описывают и оценивают разные люди. Одни считают, что она открыла новый этап в развитии России: она стала республикой, превратилась в развитое государство, вся собственность принадлежала населению страны, а народы получили равные права и возможности. Другие были недовольны приходом к власти большевиков, которые при захвате власти применяли обман, расправы и террор. Помещики и буржуазия лишились своих земель и заводов. Эти противоречия привели к Гражданской войне в России.

Владимир Ильич Ленин — революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, руководитель Октябрьской революции 1917 года, создатель первого в мире социалистического государства.

Лев Давидович Троцкий — российский революционер, активный участник социалистического и коммунистического движения в мире, один из организаторов Октябрьской революции в России, основатель и идеолог одного из течений марксизма — троцкизма.

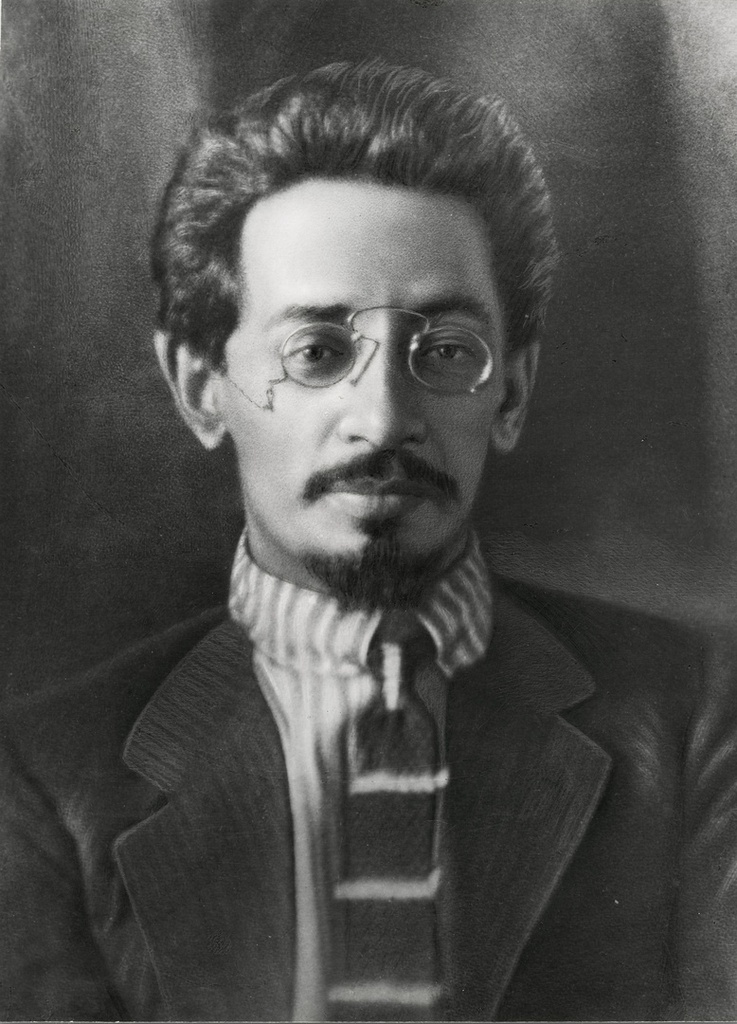

Яков Михайлович Свердлов — российский революционер, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, советский государственный и политический деятель.

Иосиф Виссарионович Сталин — один из главных организаторов Октябрьской революции, советский государственный и партийный деятель, руководитель СССР с 1924 по 1953 годы, генералиссимус Советского Союза.

5. Составьте исторический портрет Николая II. Обратите внимание на его личные качества, охарактеризуйте как государственного деятеля. В чем трагедия этого человека?

Трагедия Николая II заключается в том, что к моменту прихода его к власти в России накопились за несколько столетий социально-экономические противоречия, которые ему необходимо было решить. Император не мог это сделать, поэтому преобразования в стране произошли путем революций, а сама семья Николая II была расстреляна большевиками. Это было преступление, так как были убиты невинные люди.

Февральская и Октябрьская революции сыграли огромное значение для последующего развития России. Они положили начало радикальному, социалистическому переустройству российского общества. В государстве были провозглашены демократические и политические свободы. Из полуфеодальной отсталой страны Россия превратилась в одного из лидеров индустриального мира.

Эти революции оказали влияние на ход мировой истории. Под их влиянием во многих европейских странах началось социалистическое и коммунистическое движение. Был дан толчок к крушению колониальной системы мира, так как революции оказали влияние на национально-освободительные движения.

В начале XX в. В России сложились объективные и субъективные предпосылки революции, обусловленные, прежде всего особенностями России как страны второго эшелона. Важнейшими предпосылками стали четыре основных фактора. Россия оставалась страной с неразвитой демократией, отсутствием конституции, отсутствием гарантий прав человека, что выпало активность оппозиционных правительству партий. После реформ середины XIX в. Крестьянство получило меньше земли, чем они использовали до реформы для обеспечения своего существования, что вызывало социальную напряженность в деревне. Нараставшие со второй половины XIX в. Противоречия между быстрым ростом капитализма и пережитками крепостничества создавали объективные предпосылки недовольства, как буржуазии, так и пролетариата. Кроме того, Россия являлась многонациональной страной, в которой положение нерусских народов было крайне тяжелым. Именно поэтому большую массу революционеров составляли выходцы из нерусских народов (евреи, украинцы, латыши). Все это свидетельствовало о готовности целых социальных групп к революции.

Революционное выступление, обусловленное вышеперечисленными противоречиями, были ускорено такими событиями, как неурожаи и голод в ряде губерний в начале XX в., экономический кризис 1900-1903 гг., который привел к маргинализации больших масс рабочих, поражение России в русско-японской войне. По своему характеру революция 1905-1907 гг. была буржуазно-демократической, так как была направлена на реализацию требований: свержение самодержавия, установление демократической республики, ликвидацию сословного строя и помещичьего землевладения. Используемые средства борьбы – стачки и забастовки, а основная движущая сила – рабочие (пролетариат).

Движущие силы революции- рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, средняя и

мелкая буржуазия. Интеллигенция и служащие. Поэтому по целям и составу участников революция была общенародной и имела буржуазно-демократический характер.

Первая революционная волна пришлась на январь-март 1905 г. 9 января 140-тысячное шествие рабочих с хоругвями было остановлено на подступах к Зимнему дворцу, в ряде мест растянувшиеся колонны демонстрантов были обстреляны и атакованы казаками. В январе-марте в них приняли участие 810 тыс. промышленных рабочих. Рабочих поддержали студенты и служащие, интеллигенция, земства. Впервые политический процесс включилась небольшая часть представителей крупной буржуазии. Предприниматели провели совещание в Москве и обратились к правительству с перечнем необходимых преобразований, включая введение народного представительства. На этом этапе Николай II ограничился рескриптом на имя нового министра внутренних дел А.Г. Булыгина о подготовке проекта законосовещательной Думы.

Вторая революционная волна приходится на апрель-август 1905 г., когда в стачках участвовало 740 тыс. чел. 12 мая – 26 июля состоялась стачке текстильщиков Иваново– Вознесенска. Весной – летом стали массовыми крестьянские восстания, которые охватили каждый пятый уезд Европейской части страны. Главным достижением были изданные 6 августа документы о выборах в законосовещательную Государственную думу с очень узким слоем избирателей. Единодушный протест всех направлений освободительного движения, бойкотировавших выборы, заставил правительство отказаться от ее создания. С августа началась организация продажи казенной земли крестьянам в рассрочку через Крестьянский банк.

Политических партии в революции. С августа 1905 г. Расширились возможности легальной деятельности в России. В октябре 1905 г. Либералы активно

поддержали Всероссийскую стачку, а после публикации Манифеста 17 октября организационно оформились либеральные партии. Самыми крупными явились

Конституционно-демократическая партия (П.Н. Милюков, П.Д. Долгоруков и др.), имевшая леволиберальную направленность, и праволиберальный “Союз 17 октября”

(А.И. Гучков, Д.Н. Шипов). Обе партии ставили своей целью установление буржуазного общественного строя и парламентской монархии. По аграрному вопросу признавалась необходимость разрушения общины и частичной конфискации помещичьей земли. В отношении рабочих предлагалось признание профессиональных рабочих союзов, экономических стачек. Весной 1905 г. Возникла Русская монархическая партия во главе с В.А. Грингмутом. Самой крупной правонационалистических организацией являлся Союз русского народа, образованный в ноябре 1905 г. И возглавлявшийся А.И. Дубровиными В.М. Пуришкевичем. Крайний национализм черносотенцев сочетался с резким антисемитизмом. На 1906 – июнь 1907 гг. приходится спад революции. В 1907 г. Выступления почти прекратились. В 1906 – начале 1907 гг. усилилось влияние Союза русского народа. Правые требовали распустить Думу и восстановить самодержавие. Одновременно они расширили применение террора в борьбе с революцией.

Деятельность Государственной думы. Избирательный закон 1906 г. Значительно расширил круг избирателей по сравнению с “булыгинским” проектом, но охватывал лишь небольшую часть жителей России. При этом выборы были неравными и многоступенчатыми. В противовес Думе Государственный совет был превращен в

верхнюю палату российского парламента. Половина Госсовета назначалась императором, половина избиралась от Академии наук, духовенства, дворянства,

земств, предпринимательских организаций. В 1-й Государственной думе (апрель-июль 1906), выборы в которую бойкотировали социал-демократы, эсеры, руководящая роль принадлежала кадетам. Главным в 1-й Думе явился аграрный вопрос. Предложенные кадетами и трудовиками проекты предлагали (на разных

условиях) принудительное отчуждение помещичьей земли. 2-я Государственная дума (февраль-июнь 1907 г.) была избрана в условиях затухавшего, но

непрекратившегося революционного движения. Принявшие участие в выборах неонародники и социал-демократы получили 43% мест. Кадеты, октябристы и другие

либералы – 45%. Среди депутатов появились черносотенцы (4%). Дума осталась оппозиционной, а основным вопросом – аграрный. 3 июня 1906 г. 2-я Дума была

распущена. Правительство совмещало жесткие меры (введение военно-полевых судов, репрессии) с вырванными революционным движением уступками в области изменений государственного строя, по крестьянскому и рабочему вопросам. Аграрную проблему власти попытались решить началом реформы (ноябрь 1906), разрушавшей общину и превращавшей крестьянина в частного землевладельца. Кроме того, крестьяне были уравнены в правах с другими сословиями, ограничен произвол земских начальников.

В конце 1905 г. Разрешены были профсоюзы и, формально, рабочие собрания и экономические забастовки. Но когда нажим революции несколько ослаб,

самодержавие совершило государственный переворот. В ночь на 3 июня 1907 г. Начались массовые аресты. Указом об изменении избирательного закона от 3 июля

были нарушены Основные законы. Революция закончилась. Возникла Третьеиюньская монархия.

Революция, в целом, потерпела поражение, но революционные массы добились значительных результатов. Революция носила буржуазно-демократический характер, она представляла собой движение широких народных масс, боровшихся в том числе за установление демократических порядков.

Но главные вопросы революции не были решены так, как этого требовали народные массы. Общественный строй и государственное устройство не были радикально

изменены. Классы и группировки, правившие раньше, остались у власти. Как показал опыт революции, уступок от самодержавия можно было добиться лишь путем

широкого революционного движения, в том числе с массовым применением насильственных методов.

Читайте также: