Соединения деталей машин кратко

Обновлено: 05.07.2024

Соединения деталей в механизмах бывают подвижные и неподвижные. Наличие подвижных соединений в машине обусловлено ее кинематической схемой. Неподвижные соединения обусловлены целесообразностью расчленения машины на узлы и детали для того, чтобы упростить производство, облегчить сборку, ремонт, транспортировку и т.п.

Разъемные соединения допускают многократную сборку и разборку соединенных деталей. К таким соединениям относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые, клеммовые, штифтовые, профильные.

Неразъемные соединения не допускают разборки деталей без их повреждения. К этой группе относят соединения сварные, заклепочные, паяные, клеевые и с гарантированным натягом.

Соединения являются важными элементами конструкций. Многие аварии и прочие неполадки в работе машин обусловлены неудовлетворительным качеством соединений.

Так, например, опытом эксплуатации отечественных и зарубежных самолетов установлено, что долговечность фюзеляжа определяется, прежде всего, усталостными разрушениями, из которых 85 % приходится на резьбовые и заклепочные соединения. В конструкциях современных тяжелых широкофюзеляжных самолетов (Ил-86, Ан-124) насчитывается до 700 тыс. болтов и до 1,5 млн. заклепок.

Основным критерием работоспособности и расчета соединений является прочность.

Сварные соединения

Сварное соединение – неразъемное. Оно образуется путем сваривания материалов деталей в зоне стыка и не требует никаких вспомогательных элементов. Прочность соединения зависит от однородности и непрерывности материала сварного шва и окружающей его зоны.

В авиастроении сваривают главным образом детали из стали, алюминиевых, титановых и жаростойких сплавов. При изготовлении многих узлов авиационных конструкций используется в основном высокопроизводительная автоматическая сварка. Например, у планера широкофюзеляжного самолета общая длина швов, выполненных автоматической дуговой сваркой, составляет многие сотни метров, а число сварных точек, сделанных сварочными автоматами, достигает нескольких тысяч. Надежность и экономичность сварных соединений обусловливают постоянное повышение объема сварочных работ в авиастроении.

Способы сварки.

Электродуговая сварка основана на использовании теплоты электрической дуги для расплавления металла. Для защиты расплавленного металла от вредного действия окружающего воздуха на поверхность электрода наносят толстую защитную обмазку, которая выделяет большое количество шлака и газа, образуя изолирующую среду. Этим обеспечивают повышение качества металла сварного шва, механические свойства которого могут резко ухудшиться под влиянием кислорода и азота воздуха.

Для тех же целей служит флюс, используемый в автоматической сварке. Производительность установок автоматической сварки под слоем флюса в 10…20 раз выше, чем ручной сварки. При автоматической сварке шов формируется в значительной степени за счет расплавленного основного металла, что не только сокращает время, но значительно снижает

расход электродного материала. При этом обеспечивается высокое качество сварного шва.

Электрошлаковая сварка осуществляется за счет теплоты, выделяемой при прохождении тока от электрода к изделию через шлаковую ванну. Такая сварка, предназначенная для соединения деталей большой толщины (до 2 м), позволяет заменять сложные литые детали более простыми сварными. При электрошлаковой сварке расход электроэнергии в 1,5-2 раза, а флюса – в 20-30 раз меньше, чем при электродуговой сварке под слоем флюса.

Газовая сварка состоит в оплавлении кромок свариваемых деталей и присадочного прутка в пламени горящего газа (ацетилена или водорода) в струе кислорода. Достоинство этого метода – отсутствие необходимости в источниках электроэнергии. Газовой сваркой соединяют детали толщиной до 40 мм, изготовленные из стали, чугуна, цветных металлов, а также из пластмасс.

Контактная сварка основана на нагреве стыка деталей при прохождении через них электрического тока. Нагрев может производиться до оплавления стыков или до пластического состояния материала и последующего сдавливания кромок деталей (сварка давлением). Этот вид сварки рекомендуют применять для стыковых соединений деталей, площадь поперечного сечения которых сравнительно невелика.

При точечной контактной сварке соединение образуется не по всей поверхности стыка, а лишь в отдельных точках, к которым подводят электроды сварочной машины.

При шовной контактной сварке узкий непрерывный или прерывистый шов расположен вдоль стыка деталей. Эту сварку выполняют с помощью электродов, имеющих форму дисков, которые катятся в направлении сварки. Точечную и шовную сварку применяют в нахлесточных соединениях для листовых деталей толщиной не более 3-4 мм.

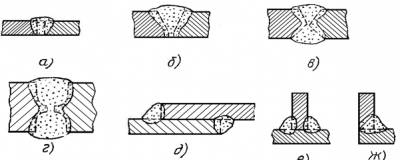

Типы сварных швов. В зависимости от расположения соединяемых деталей различают следующие виды сварных швов: стыковые (рис. 5.1, а – г), нахлесточные (рис. 5.1, д), тавровые (рис. 5.1, е) и угловые (рис. 5.1, ж). По расположению относительно линии действия силы различают лобовые (перпендикулярные к линии действия силы) и фланговые (параллельные линии действия силы) швы.

|

Рис. 5.1. Типы сварных швов

Заклепочные соединения

Заклепочное соединение – неразъемное. В большинстве случаев его применяют для соединения листов и фасонных прокатных профилей. В авиастроении заклепочные соединения являются одним из основных видов соединений деталей планера самолета и фюзеляжа вертолета. Процесс клепки механизирован, для замыкания заклепок широко применяются автоматические прессы.

При расклепывании вследствие пластических деформаций образуется замыкающая головка, а стержень заклепки заполняет зазор в отверстии. Силы, вызванные упругими деформациями деталей и стержня заклепки, стягивают детали.

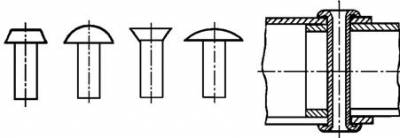

Типы заклепок. Виды соединений.В авиастроении применяют в основном заклепки (рис. 5.4) из алюминиевых сплавов Д18П, В65 диаметром от 2 до 10 мм.

|

Рис. 5.4. Типы заклепок

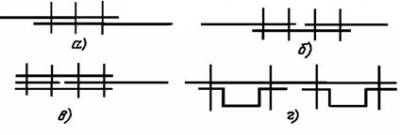

В самолетостроении наиболее распространены соединения внахлестку (рис. 5.5, а) и стрингерные (рис. 5.5, г). Там, где по условиям аэродинамики нельзя использовать соединения внахлестку или встык с двумя накладками (рис. 5.5, в), приходится применять обладающие меньшей прочностью соединения встык с одной накладкой (рис. 5.5, б).

|

Рис. 5.5. Виды соединений

Для образования замыкающих головок заклепок применяют в основном прессование, которое обеспечивает большую прочность и однородность соединения при значительно меньшей трудоемкости по сравнению с ударной клепкой. В тех случаях, когда прессование применять нельзя, используют ручную клепку пневматическим инструментом, а для трубчатых заклепок – раскатывание. Замыкающую головку по возможности располагают со стороны более прочной детали.

Соединение пайкой и склеивание

Соединения пайкой. При пайке детали соединяются посредством расплавленного присадочного материала (металла или сплава), называемого припоем. При пайке основной материал не расплавляется как при сварке, так как припой имеет более низкую температуру плавления. Нагрев припоя и детали осуществляют паяльником, газовой горелкой, токами высокой частоты и др.

Пайкой соединяют детали из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов, стекла и других материалов. В отличие от сварки пайкой можно соединять детали из разнородных материалов: стальные – с алюминиевыми, стеклянными, резиновыми.

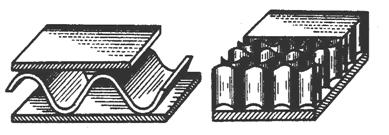

Пайка находит широкое применение в приборостроении, электротехнике, радиотехнике. В настоящее время пайку широко применяют в авиастроении. Наблюдается тенденция перехода от клепаной алюминиевой обшивки к обшивке из тонких стальных листов с сотовым промежуточным заполнением. Эту обшивку изготовляют в виде панелей, паяных в термических печах (рис. 5.10).

|

Рис. 5.10. Паяные панели

Паяные соединения используют также в случае, когда сварка недопустима из-за возможного прожога деталей.

Недостаток паяных соединений – меньшая механическая и термическая прочность по сравнению со сварными соединениями.

Используют припои легкоплавкие (мягкие) с температурой плавления tпл 500° C.

Наиболее распространенные мягкие припои (ПОС30, ПОС40, ПОС61 и др., ГОСТ 21930-76) получают на основе олова или свинца. Отличаются незначительными твердостью и прочностью, но допускают пайку большинства металлов и поэтому широко используются для соединения малонагруженных деталей (радиосхем, герметических соединений).

Твердые припои на основе серебра, меди, цинка (ПСр40, ПСр72, ПН25) обладают достаточно высокой прочностью и термостойкостью. В некоторых случаях швы, паянные твердыми припоями, не уступают по прочности основному металлу.

Для растворения и удаления окисных пленок, а также в целях защиты паяного шва от окисления применяют специальные химические вещества – флюсы. Они подразделяются на кислотные (бура, хлористый цинк и др.) и бескислотные (канифоль, нашатырный спирт). Кислотные флюсы вызывают коррозию металлов, поэтому детали после пайки тщательно промывают.

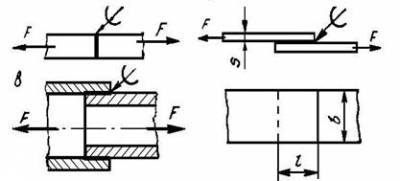

Пайкой выполняют соединение листов встык (рис. 5.11, а) и внахлестку (рис. 5.11, б), соединение труб (рис. 5.11, в). Для проникания припоя между деталями оставляют зазор (0,05-0,15 мм).

|

Рис. 5.11. Соединения пайкой

Расчет прочности паяных соединений аналогичен расчету сварных. Для стыковых соединений

σ = F/(δb) ≤ [σ'], (5.5)

для нахлесточных соединений

τ = F/(bl) ≤ [τ'], (5.6)

где [σ'] и [τ'] – допускаемые напряжения в паяном шве.

При соединении стальных деталей прочность материала деталей обычно больше прочности материала шва. В подобных случаях условие равнопрочности можно обеспечить только для нахлесточных соединений. Значение нахлестки по условию равнопрочности (см. рис. 5.11, б)

l = [σ]δ / [τ'], (5.7)

где [σ] – допускаемое напряжение для материала деталей.

Соединение склеиванием. Склеивание – один из наиболее прогрессивных методов соединения деталей, получивший в последнее время широкое распространение после того, как были разработаны высокопрочные, термо- и водостойкие клеи, создано технологическое оборудование и проведены всесторонние исследования свойства клеевых соединений.

Имеются клеевые составы с избирательной адгезией к каким-либо определенным материалам – это специальные клеи (например, резиновые); с высокой адгезией к различным материалам (например, к металлам, керамике, дереву, пластмассам и др.) – это универсальные клеи.

В процессе склеивания выполняют ряд последовательных операций: подготовку поверхностей деталей, нанесение клея, сборку соединения, выдержку при соответствующих давлении и температуре. Подготовка поверхностей обычно заключается в их взаимной подгонке, образовании шероховатости путем зачистки наждачной шкуркой или пескоструйным аппаратом, удалении пыли и обезжиривании с помощью органических растворителей. Шероховатость увеличивает поверхность склеивания. Сравнительно длительная выдержка, необходимая для полимеризации, является одним из недостатков клеевых соединений.

Прочность клеевого соединения в значительной степени зависит от толщины слоя клея. Рекомендуемые значения 0,05…0,15 мм. Толщина слоя клея зависит от его вязкости и давления при склеивании. Клеевые соединения лучше работают на сдвиг, хуже на отрыв. Поэтому предпочтительны нахлесточные соединения. Для повышения прочности применяют комбинацию клеевого соединения с резьбовым, сварным или заклепочным.

В авиастроении склеивание применяют для соединения листов обшивки самолетов и вертолетов с элементами жесткости (стрингерами, нервюрами и др.), при изготовлении лопастей вертолетов, элеронов, рулей, закрылков, щитков, крышек люков, панелей полов.

Расчеты на прочность производят по тем же формулам, что и для паяных соединений. Качество клеевого соединения характеризуется не только его прочностью, но также водостойкостью, теплостойкостью и другими показателями.

Резьбовые соединения

Резьбовыми называют соединения деталей с помощью резьбы. Они являются наиболее распространенным видом разъемных соединений. Резьбу имеют свыше 60 % деталей, применяемых в авиадвигателе. В конструкцию планера входит также большое число резьбовых деталей (например, при сборке планера тяжелого магистрального самолета используется свыше 150 тыс. болтов и винтов).

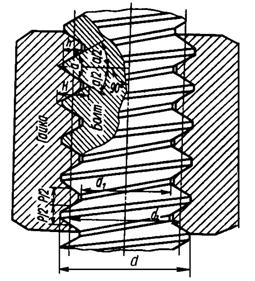

Резьба (рис. 5.12) – выступы, образованные на основной поверхности винтов и гаек и расположенные по винтовой линии.

|

Рис. 5.12. Резьбовое соединение

По форме основной поверхности различают цилиндрические и конические резьбы. Наиболее распространена цилиндрическая резьба. Коническую резьбу применяют для плотных соединений труб, масленок, пробок и т.п.

По профилю резьбы различают треугольные, прямоугольные, трапецеидальные, круглые и другие резьбы (рис. 5.13).

По направлению винтовой линии различают правую и левую резьбы. У правой резьбы винтовая линия идет слева направо и вверх, у левой – справа налево и вверх. Наиболее распространена правая резьба.

По числу заходов – однозаходная и многозаходная резьбы. Наиболее распространена однозаходная резьба.

Резьбу получают (формируют) методом резания, накатыванием (обработкой давлением), литьем и прессованием (композиционных материалов, порошков).

Основные геометрические параметры цилиндрических резьб включают: наружный d, средний d2 и внутренний d1 диаметры резьбы, шаг резьбы р, угол профиля α и число заходов n.

Метрическая резьба – основной вид резьбы крепежных деталей с углом профиля α = 60°. Она бывает с крупным и мелким шагом. Чаще всего выполняют наиболее износостойкую и технологичную резьбу с крупным шагом. Резьбы с мелким шагом характерны для тонкостенных изделий.

Трубные резьбы (цилиндрическая и коническая) служат для соединения труб и арматуры.

Трапецеидальная резьба технологична, отличается высокой прочностью витков и является основной для винтовых механизмов.

Упорная резьба имеет несимметричный профиль витков и выполняется на винтах, воспринимающих значительную одностороннюю нагрузку.

Прямоугольная резьба сложна в изготовлении и применяется редко.

Геометрические параметры резьб (кроме прямоугольной) и их допуски стандартизованы.

Материалы для изготовления крепежных деталей. Стандартные крепежные изделия изготавливают из мало- и среднеуглеродистых сталей Ст3кп, Ст5, 10, 15, 20, 30, 45 и др. Для ответственных конструкций (при ударных нагрузках, высоких температурах) применяют легированные стали 40Х, 38ХА, 30ХГСА, 35ХГСА, 40ХНМА. Для повышения прочности и коррозионной стойкости крепежные детали подвергают механическому упрочнению или термической обработке.

Механические характеристики материалов крепежных деталей нормированы ГОСТ. Для стальных болтов, винтов и шпилек предусмотрено 12 (3.6, 4.6, 4.8, …, 14.9), а для гаек – 7 классов прочности и соответствующие им марки сталей. Первое число в обозначении болтов, винтов и шпилек, умноженное на 100, равно минимальному значению предела прочности стали в МПа; произведение чисел, разделенных точкой, умноженное на 10, определяет предел ее текучести. Например, для болта класса 4.6 σвmin = 4·100 = 400 МПа, σТ = 4·6·10 = 240 МПа. Такие механические характеристики обеспечивает сталь 20. Гайки изготавливают, как правило, из стали Ст3.

Каждая машина состоит из деталей, число которых зависит от сложности и размеров машины. Так автомобиль содержит около 16 000 деталей (включая двигатель), крупный карусельный станок имеет более 20 000 деталей и т.д.

Чтобы выполнять свои функции в машине детали соединяются между собой определенным образом, образуя подвижные и неподвижные соединения . Например, соединение коленчатого вала двигателя с шатуном, поршня с гильзой цилиндра (подвижные соединения) . Соединение штока гидроцилиндра с поршнем, крышки разъемного подшипника с корпусом (неподвижное соединение) .

Подвижные соединения определяют кинематику машины, а неподвижные – позволяют расчленить машину на отдельные блоки, элементы, детали.

Соединения состоят из соединительных деталей и прилегающих частей соединяемых деталей, форма которых подчинена задаче соединения. В отдельных конструкциях специальные соединительные детали могут отсутствовать.

С точки зрения общности расчетов все соединения делят на две большие группы: неразъемные и разъемные соединения .

Неразъемными называют соединения, которые невозможно разобрать без разрушения или повреждения деталей . К ним относятся заклепочные (клепаные), сварные, клеевые соединения, а также соединения с гарантированным натягом. Неразъемные соединения осуществляются силами молекулярного сцепления (сварка, пайка, склеивание) или механическими средствами (клепка, вальцевание, прессование) .

Разъемными называют соединения, которые можно многократно собирать и разбирать без повреждения деталей . К разъемным относятся резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения, штифтовые и клиновые соединения.

По форме сопрягаемых поверхностей соединения делят на плоское , цилиндрическое , коническое , сферическое , винтовое и т.д.

Выбор типа и вида соединения определяется условиями взаимодействия деталей, требованиями к прочности соединения, условиями работы, требованиями к надежности, долговечности и др.

Область применения различных соединений

Как уже указывалось выше, подвижные и неподвижные соединения деталей машин для различных узлов, агрегатов и механизмов подбираются с учетом наибольшей целесообразности - прочностных характеристик, особенностей монтажа, экономичности (стоимости изготовления и эксплуатации) и т. д.

Сварные соединения применяются обычно для соединения деталей, испытывающих значительные по мощности, но постоянные по направлению нагрузки. Получают сварные соединения при помощи сварочных аппаратов различных типов (электродуговая сварка, газосварка и т.д.). Сварные швы могут быть сплошными, прерывистыми, круговыми.

Бывает так же точечная сварка; применяются т.н. "электрозаклепки", представляющие собой сварные швы, уложенные внутри отверстия одной из соединяемых деталей на поверхность другой детали.

Пайка , в общем, по технологии и характеристикам сходна со сваркой, но отличается тем, что для пайки применяются специальные составы (припои), как правило на основе олова, свинца и флюсовых добавок. Наиболее широко пайка применяется в радиотехнике, электронике, при соединении деталей гидравлических систем (пайка трубок и штуцеров) и т.д.

Заклепочное (клепаное) соединение применяется в случаях, когда соединяемые детали испытывают знакопеременные нагрузки малой и средней мощности (в том числе вибрации), или знакопеременные нагрузки большой мощности, исключающие работу на срез. Пример: рамы, корпуса, крепление несъемных облицовок и т.п.

Резьбовые соединения применяются повсеместно и являются наиболее распространенным видом соединения в технике. Суть резьбового соединения в применении пары дополнительных деталей, соединяющихся посредством вворачивания одной детали в другую по резьбе, и тем самым соединяющих основные детали.

Надежность резьбового соединения обеспечивается за счет силы трения в витках резьбы. Коэффициент трения в правильно соединенных деталях должен превышать коэффициент сдвига основных деталей. Величина коэффициента трения зависит от момента затяжки резьбового соединения, размеров и свойств резьбовой пары.

Наиболее распространенными элементами резьбовых соединений являются болты, винты, шпильки, гайки.

Шпоночные и шлицевые соединения применяются при соединении деталей совместного вращения. Чаще всего это валы и зубчатые колеса, валы и шкивы, валы и муфты, а так же валы и всевозможные рукоятки, толкатели и т.п. Шлицевое соединение обеспечивает передачу значительно большего момента, чем шпоночное и применяется в более нагруженных узлах.

Штифтовое соединение обеспечивает неподвижность и точную ориентацию деталей относительно друг друга и применяется, например, для обеспечения соосности отверстий в деталях разъемных корпусов (корпуса редукторов, коробок перемены передач и т.д.).

Требования к соединениям деталей машин

Проектирование соединений является очень ответственной задачей, поскольку большинство разрушений в машинах происходит именно в местах соединений.

К соединениям в зависимости от их назначения предъявляются требования прочности, плотности (герметичности) и жесткости.

При оценке прочности соединения стремятся приблизить его прочность к прочности соединяемых элементов, т. е. стремятся обеспечить равнопрочность конструкции.

Требование плотности является основным для сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Уплотнение разъемного соединения достигается за счет:

· сильного сжатия достаточно качественно обработанных поверхностей;

· введения прокладок из легко деформируемого материала.

При этом рабочее удельное давление q в плоскости стыка должно лежать в пределах q = (1,5. 4)p , где: p – внутренне давление жидкости в сосуде .

Экспериментальные исследования показали, что жесткость соединения во много раз меньше жесткости соединяемых элементов, а поскольку жесткость системы всегда меньше жесткости наименее жесткого элемента, то именно жесткость соединения определяет жесткость системы.

Неразъемные соединения деталей машин

Сварные соединения

Сваркой называют процесс соединения металлических и пластмассовых деталей путем установления межатомных связей между соединяемыми частями при местном нагреве, пластической деформации или одновременном действии того и другого .

Различают термическую, термомеханическую и механическую сварки. Наиболее распространенными видами сварки являются электродуговая, электронно-лучевая, газовая (термические); контактная и термокомпрессионная (термомеханические); трением, холодная и ультразвуковая (механические).

При электродуговой сварке электрической дугой в месте контакта электрода и соединяемых деталей расплавляется металл деталей и электрода и образуется прочный шов .

Защитная обмазка металлического электрода образует при сварке большое количество шлака и газа, которые обеспечивают устойчивое горение дуги и защищают расплавленный металл от окисления. В месте сварки сильно окисляющихся при нагреве алюминиевых и магниевых сплавов, сплавов титана, высоколегированных сталей электрическую дугу окружают слоем инертного газа, аргона или гелия, что сильно удорожает сварку.

При газовой сварке для нагрева и плавления металлов используют теплоту газового пламени при сжигании ацетилена в кислороде. Такую сварку часто применяют для тонкостенных и легко окисляющихся деталей из металлов, обладающих различными температурами плавления, в частности, для сварки деталей из конструкционных сталей толщиной до 2 мм , меди – до 4 мм . Газовая сварка вызывает небольшие деформации и структурные изменения.

Электронно-лучевую (лазерную) сварку производят потоком электронов (частиц света) большой энергии. Этим способом обычно сваривают тугоплавкие и сильно окисляющиеся металлы и сплавы. Сварку производят в вакууме или в атмосфере аргона.

Контактная сварка – самый производительный способ сварки в массовом производстве.

Различают точечную, стыковую и роликовую (шовную) контактные сварки.

При точечной сварке тонкостенные детали соединяют внахлестку. Под действием давления электродов, проводящих ток к месту сварки, образуются точечные сварные соединения. Так как высокие температуры действуют на небольших участках (точках), отсутствует коробление соединяемых деталей. Точечную сварку используют при изготовлении кожухов, панелей, шасси, стоек и других деталей.

При стыковой сварке соединяемые детали сжимают и в зоне контакта при прохождении электрического тока выделяется большое количество теплоты. Стыковой сваркой соединяют детали различных форм и сечений (круг, квадрат, труба, уголок и т.д.) .

Шовную сварку осуществляют вращающимися дисковыми электродами. При этом получается непрерывный сварной шов, обеспечивающий герметичное соединение тонкостенных деталей.

Термокомпрессионная сварка – это сварка под давлением с местным нагревом участка соединения за счет теплопередачи от нагретого электрода.

Применяется для присоединения металлических проводников толщиной в десятки микрон к полупроводниковым кристаллам, к напыленным пленкам,

т.е. при монтаже элементов микросхем.

При сварке трением нагрев в месте соединения осуществляется за счет теплоты, выделяемой в месте контакта прижатых друг к другу и вращающихся по отношению друг к другу деталей.

Холодная сварка осуществляется без нагрева соединяемых деталей за счет их сжатия с помощью механических и гидравлических прессов до появления пластических деформаций. Холодной сваркой сваривают металлы с хорошими пластическими свойствами – алюминий и его сплавы, медь и ее некоторые сплавы; никель; олово; серебро; разнородные металлы, например, алюминий и медь.

Для получения прочных и плотных швов необходимо предварительно очистить поверхности контакта от окислов. Прочность соединения при точечной холодной сварке может быть выше, чем при точечной контактной сварке, но при этом значительно хуже внешний вид соединения из-за вмятин и пластической деформации.

Ультразвуковая сварка основана на создании в месте соединения деталей переменных напряжений сдвига с частотой ультразвуковых генераторов, преобразующих колебания электрических величин в механические колебания. Ультразвуковая сварка позволяет сваривать металлы с различными, в том числе неметаллическими покрытиями, пластмассы.

В зависимости от выбранного вида сварки и требований, предъявляемых к соединению, применяют различные виды соединений.

В зависимости от взаимного расположения соединяемых элементов различают следующие виды сварных соединений: стыковые, нахлесточные, угловые и тавровые.

В зависимости от расположения по отношению к направлению нагрузки сварные швы делят на лобовые – шов перпендикулярен направлению нагрузки, фланговые – шов параллелен направлению нагрузки, косые и комбинированные.

Достоинствами сварных соединений являются высокая производительность, равнопрочность, герметичность, возможность соединения различных материалов и деталей разных форм.

Недостатки сварных соединений : появление остаточных напряжений в местах сварки за счет локального нагрева, что может привести к деформации свариваемых деталей; недостаточная вибрационная и ударная прочность; необходимость проведения термической обработки для снятия остаточных напряжений; сложность контроля дефектов и качества соединения.

Из неметаллических материалов сварке подвергаются только термопластические пластмассы (полиэтилен, полистирол, полипропилен и др.), при этом кромки деталей разогреваются до пластического вязкотекучего состояния, а затем подвергаются сжатию. Известны следующие способы сварки пластмасс: ультразвуком, токами высокой частоты, трением, газовыми теплоносителями и нагретыми инструментами.

Соединения пайкой

Пайкой называют процесс соединения металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного связующего материала – припоя, температура плавления которого ниже температуры плавления материала соединяемых деталей.

Хорошее соединение пайкой можно получить только при чистых поверхностях спаиваемых деталей, свободных от окислов и загрязнений и при заполнении зазора между деталями припоем. Для очистки и защиты соединяемых поверхностей и припоя от окисления, улучшения смачиваемости и лучшего растекания припоя применяют флюсы. Они способствуют очищению поверхностей от загрязнений, растворяют окисные пленки, улучшают смачиваемость поверхностей припоем, обеспечивают лучшее затекание припоя в зазоры между спаиваемыми деталями.

Достоинствами пайки являются простота и дешевизна технологического процесса, широкие возможности его механизации и автоматизации, возможность соединения всех металлов и разнородных материалов (металл с керамикой, стеклом, резиной), малые остаточные температурные напряжения и деформации, малое электросопротивление мест соединения.

Так как непосредственная пайка при соединении металлов с неметаллами невозможна, то на поверхности неметаллических материалов создают промежуточный слой из меди, никеля, серебра, который хорошо сцепляется с поверхностью этих материалов и обеспечивает качественную пайку с металлом.

Недостатком соединений пайкой является их невысокая механическая и термическая прочность.

Отдельные части, из которых состоят механизмы и машины, называются деталями машин. Деталью машины считают часть, состоящую из целого куска материала, т.е. которую изготавливают без сборочных операций. Группа деталей, объединенных общим назначением и работающих в комплексе, называется сборочной единицей. Сборочная единица — это изделие, составные части которого в процессе сборки соединяются между собой свинчиванием, сочленением клейкой, сваркой, пайкой, опрессовкой*и т. д., например станок, редуктор, башня башенного крана, маховичок из пластмассы с металлической арматурой и т. д.

Некоторые детали можно встретить в любой машине (болт, гайка, шпонка, вал). Другие же применяются только в одном или нескольких типах машин (ковш, поршень, шатун, крюк). Первые из них называют деталями общего назначения, вторые — специального назначения.

В отношении возможности разборки соединения подразделяются на разъемные и неразъемные.

Разъемными называются соединения, которые допускают разборку деталей машин без разрушения, соединяющих или соединяемых частей, называются разъемными.

К разъемным соединениям относятся:

Разъемные соединения применяются в тех случаях, когда по условиям работы соединения периодически (в определенное или неопределенное время) требуется разборка и сборка его частей.

Неразъемными называются соединения, допускающие разборку деталей машин только после их полного или частичного разрушения, называются неразъемными.

К неразъемным относятся соединения:

Неразъемные соединения применяются в тех случаях, когда в разборке их нет необходимости.

Рис. 1. Общая классификационная схема соединений

Не все из указанных на схеме соединений применяются одинаково широко. Многие из них имеют большое количество подтипов. Рассмотрим только важнейшие и наиболее интересные из них.

Заклепкой называется сплошной или полый цилиндрический стержень с заранее сформированной закладной головкой на одном конце.

В настоящее время в приборо - и машиностроении наиболее рас-

пространены стандартные заклепки с полукруглыми (рис.а), полупотайными (рис. б), потайными (рис. в) головками, и пустотелые заклепки, которые, в свою очередь, могут быть как со скругленной

головкой (рис. г) и с потайной (рис. д).

Размеры стандартизованных заклепок приводятся в таблицах сортамента заклепок. Заклепки изготовляют из пластичных материалов: малоуглеродистых сталей, низколегированных малоуглеродистых сталей, меди, латуни, алюминиевых сплавов, а также жароупорных и специальных сплавов. Заклепочные соединения образуются с помощью

заклепок, поставленных в специально просверленные или пробитые отверстия в соединяемых деталях. При клепке на другом конце стержня формируется вторая головка, называемая замыкающей головкой (рис. 5.1.2).

Заклепочные соединения применяют в конструкциях, воспринимающих большие вибрационные и повторные нагрузки, а также для соединения деталей из несвариваемых материалов и не допускающих сварку из-за нагрева деталей. Кроме того, заклепочные соединения широко применяют для соединения нескольких деталей в один пакет.

Для облегчения сборки диаметр отверстий do назначают несколько

больше диаметра стержня заклепок:

do = d + 0,1 мм . (5.1.1)

Заклепочные соединения

Лекция №2

Отдельные части, из которых состоят механизмы и машины, называются деталями машин. Деталью машины считают часть, состоящую из целого куска материала, т.е. которую изготавливают без сборочных операций. Группа деталей, объединенных общим назначением и работающих в комплексе, называется сборочной единицей. Сборочная единица — это изделие, составные части которого в процессе сборки соединяются между собой свинчиванием, сочленением клейкой, сваркой, пайкой, опрессовкой*и т. д., например станок, редуктор, башня башенного крана, маховичок из пластмассы с металлической арматурой и т. д.

Некоторые детали можно встретить в любой машине (болт, гайка, шпонка, вал). Другие же применяются только в одном или нескольких типах машин (ковш, поршень, шатун, крюк). Первые из них называют деталями общего назначения, вторые — специального назначения.

В отношении возможности разборки соединения подразделяются на разъемные и неразъемные.

Разъемными называются соединения, которые допускают разборку деталей машин без разрушения, соединяющих или соединяемых частей, называются разъемными.

К разъемным соединениям относятся:

Разъемные соединения применяются в тех случаях, когда по условиям работы соединения периодически (в определенное или неопределенное время) требуется разборка и сборка его частей.

Неразъемными называются соединения, допускающие разборку деталей машин только после их полного или частичного разрушения, называются неразъемными.

К неразъемным относятся соединения:

Неразъемные соединения применяются в тех случаях, когда в разборке их нет необходимости.

Рис. 1. Общая классификационная схема соединений

Не все из указанных на схеме соединений применяются одинаково широко. Многие из них имеют большое количество подтипов. Рассмотрим только важнейшие и наиболее интересные из них.

Заклепкой называется сплошной или полый цилиндрический стержень с заранее сформированной закладной головкой на одном конце.

В настоящее время в приборо - и машиностроении наиболее рас-

пространены стандартные заклепки с полукруглыми (рис.а), полупотайными (рис. б), потайными (рис. в) головками, и пустотелые заклепки, которые, в свою очередь, могут быть как со скругленной

головкой (рис. г) и с потайной (рис. д).

Размеры стандартизованных заклепок приводятся в таблицах сортамента заклепок. Заклепки изготовляют из пластичных материалов: малоуглеродистых сталей, низколегированных малоуглеродистых сталей, меди, латуни, алюминиевых сплавов, а также жароупорных и специальных сплавов. Заклепочные соединения образуются с помощью

заклепок, поставленных в специально просверленные или пробитые отверстия в соединяемых деталях. При клепке на другом конце стержня формируется вторая головка, называемая замыкающей головкой (рис. 5.1.2).

Заклепочные соединения применяют в конструкциях, воспринимающих большие вибрационные и повторные нагрузки, а также для соединения деталей из несвариваемых материалов и не допускающих сварку из-за нагрева деталей. Кроме того, заклепочные соединения широко применяют для соединения нескольких деталей в один пакет.

Автор видеоурока: к.пед.н., доцент кафедры ИГиСАПР Кайгородцева Н.В.

РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Все существующие соединения деталей можно разделить на разъемные и неразъемные.

Разборка неразъемных соединений может быть осуществлена только такими средствами, которые приводят к частичному разрушению деталей, входящих в соединение.

К неразъемным соединениям относятся: клепаные, сварные, полученные пайкой, склеиванием, сшиванием, а также соединения, полученные путем запрессовки деталей с натягом. На чертежах используют условные изображения швов сварных соединений по ГОСТ 2.312—73 и соединений, получаемых клепкой, пайкой, склеиванием, сшиванием и т. д., по ГОСТ 2.313—82 (СТ СЭВ 138—81).

Разъемное соединение позволяет многократно выполнять его разборку и последующую сборку, при этом целостность деталей, входящих в соединение, не нарушается.

К неразъемным соединениям относятся: резьбовые соединения с помощью штифтов, клиньев и шпонок, а также зубчатые (шлицевые) соединения.

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Помимо резьбовых соединений, осуществляемых при помощи стандартных крепежных деталей (болтов, шпилек и винтов), находят широкое применение резьбовые соединения, в которых резьба выполняется непосредственно на деталях, входящих в соединение. Это соединение получается навинчиванием одной детали на другую.

На рис. 379 представлено соединение трубы 1 со штуцером 2, осуществляемое при помощи накидной гайки 3 и втулки 4, прижимающей коническую развальцованную часть трубы к штуцеру.

СОЕДИНЕНИЕ КЛИНОМ

Соединение клином применяется в случаях необходимости быстрой разборки и сборки соединяемых деталей машин, а также для стягивания деталей с регулированием соответствующих зазоров между ними.

Изображенное на рис. 380 соединение клином служит для стягивания и регулирования зазоров вкладыша головки шатуна в его корпусе. Клин 1 совместно с пластиной 3 плотно вставляется в пазы корпуса и стяжного хомута 5 и затем закрепляется там при помощи упорного винта 2 с квадратной головкой. Для предупреждения самоотвинчивания винта ставится контргайка 4.

Клин 1, выполненный из стали, представляет собой брусок, имеющий с одной стороны скос с определенным уклоном. По краям и торцам клин скругляется.

СОЕДИНЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШТИФТОВ

Одним из видов разъемного соединения деталей является соединение их с помощью штифтов. По форме штифты разделяются на цилиндрические и конические (рис. 381), имеются штифты и другой формы. Применяются штифты для взаимной установки деталей (установочные штифты), а также в качестве соединительных и предохранительных деталей.

Цилиндрические штифты выполняются по ГОСТ 3128—70 (СТ СЭВ 238—75, СТ СЭВ 239—75).

Размеры и параметры конических штифтов устанавливает ГОСТ 3129—70 (СТ СЭВ 238—75, СТ СЭВ 240—75).

Конические штифты выполняются с конусностью 1:50.

ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Шпоночное соединение бывает двух видов: неподвижное и подвижное. Наиболее распространено неподвижное соединение шпонками валов с насаженными на них деталями, например, маховиками, шкивами, зубчатыми колесами, муфтами, звездочками цепных передач, кулачками. Эти соединения просты по выполнению, компактны, легко разбираются и собираются.

В таком соединении часть шпонки входит в паз вала, а часть — в паз ступицы колеса (рис. 382).

Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и условий эксплуатации соединяемых деталей. Большинство стандартных шпонок представляют собой деталь призматической, сегментной или клиновидной формы с прямоугольным поперечным сечением. Шпонки в продольном разрезе показываются нерассеченными независимо от их формы и размеров

Наибольшее распространение имеют призматические шпонки (рис. 383, а), которые, располагаясь в пазу вала, несколько выступают из него и входят в паз, выполненный во втулке (ступице) детали, соединяемой с валом. Передача вращения от вала к втулке (или наоборот) производится рабочими боковыми гранями шпонки.

После сборки шпоночного соединения (рис. 383, а) между пазом втулки и верхней гранью шпонки должен быть небольшой зазор; размеры пазов на валу и во втул А выбирают по ГОСТ 23360—78 (СТ СЭВ 189— 79).

Призматические шпонки по ГОСТ 23360—78 изготовляют в трех исполнениях (рис. 384).

Размеры сечений призматических шпонок и соответствующих им пазов определяются диаметром вала, на котором устанавливается шпонка (табл. 37). Например, шпонка для вала диаметром d=45 мм должна иметь ширину сечения 6=14 мм и высоту 9 мм. Размеры пазов для выбранной шпонки (см. табл. 37) характеризуются величинами t1=5,5 мм — для вала и t2= 3,8 мм — для втулки (см. рис. 384). На чертеже вала обычно наносят размер а на чертеже втулки колеса всегда d+t2 (см. рис. 384). Необходимая длина шпонки в зависимости от условий работы и действующих на шпоночное соединение сил выбирается по ГОСТ 23360—78.

Условное обозначение шпонки исполнения 1 с вышеуказанными размерами (b= 18, h = 11 и l=65 мм) имеет вид: Шпонка 18x11x65

При тех же размерах шпонка исполнения 2 имеет условное обозначение: Шпонка 2—8x7x45

Сегментные шпонки применяются для соединения с валом деталей, имеющих сравнительно короткие втулки (рис. 383, б). Размеры сегментных шпонок и пазов устанавливает ГОСТ 24071—80 (СТ СЭВ 647—77). Условное обозначение сегментной шпонки толщиной b=6 мм и высотой h=13 мм:

Шпонка 6x13 ГОСТ24071—80.

Значительно реже применяются клиновые шпонки, ГОСТ 24068—80 (СТ СЭВ 645—77) (см. рис. 383, г).

Условное обозначение: Шпонка 2—8x7x45

ЗУБЧАТОЕ (ШЛИЦЕВОЕ) СОЕДИНЕНИЕ

Зубчатое, или шлицевое, соединение какой-либо детали с валом образуется выступами, имеющимися на валу, и впадинами такого же профиля во втулке или ступице (рис. 385, а). Это соединение аналогично шпоночному, но так как выступов несколько, то это соединение по сравнению со шпоночным имеет значительное преимущество. Оно способно передавать большие крутящие моменты, легко осуществлять общее центрирование втулки и вала и их осевое перемещение. Поэтому его применяют в ответственных конструкциях машиностроения.

По форме поперечного сечения выступов зубчатые соединения делятся на: соединения прямобочного профиля — ГОСТ 1139—80 (СТ СЭВ 187—75, СТ СЭВ 188—75), (рис. 386, а) и эвольвентного профиля — ГОСТ 6033—80 (СТ СЭВ 259—76, СТ СЭВ 268—76, СТ СЭВ 269—76, СТ СЭВ 517—77) (рис. 386, б).

На рис. 387 представлены примеры условных изображений шлицевых соединений на чертежах. Эти условности преследуют цель сделать чертеж более простым, наглядным и легко выполнимым.

В машиностроении широко применяются зубчатые соединения прямобочного профиля, выполняемые по ГОСТ 1139—80, который устанавливает размеры элементов соединения, их предельные отклонения и условные обозначения.

Соединения прямобочного профиля характеризуются числом зубьев z, диаметрами d и D, шириной зуба b. ГОСТ 1139—80 предусматривает различные сочетания z, d и D, каждому из которых соответствует определенное значение b. Эти сочетания образуют три серии: легкую, среднюю и тяжелую.

Центрирование втулки (ступицы) на валу может осуществляться:

а) по окружности диаметра D (наиболее технологичное) (рис. 388, а), зазор по диаметру ;

б) по окружности диаметра d (рис. 388, б), зазор по диаметру D;

в) по размеру b (по боковым сторонам зубьев) (рис. 388, в), зазоры по диаметрам d и D.

В общем случае условное обозначение шлицевых валов, отверстий и их соединений содержит: поверхность центрирования (d, D или число зубьев, внутренний диаметр, наружный диаметр, ширину зуба, посадки.

Пример условного обозначения втулки с числом зубьев z=8, внутренним диаметром 36 мм, наружным диаметром D=40 мм, шириной зубьев b=1 мм с центрированием по внутреннему диаметру, с посадками по диаметру центрирования — H7, по диаметру D — Н12:

ГОСТ 2.409—74 (СТ СЭВ 650—77) устанавливает условные изображения зубчатых (шлицевых) валов, отверстий и их соединений, а также правила выполнения элементов соединений на чертежах зубчатых валов и отверстий.

Окружности и образующие поверхностей впадин на изображениях зубчатого вала и отверстия показывают сплошными тонкими линиями (см. рис. 387, а), при этом сплошная тонкая линия поверхности впадин на проекции вала на плоскость, параллельную его оси, должна пересекать линию границы фаски. На разрезах образующие поверхности впадин и отверстия показывают сплошными основными линиями (см. рис. 387).

На продольных разрезах и сечениях зубья валов и впадины отверстия ступиц совмещают с плоскостью чертежа, при этом зубья показывают нерассеченными, а образующие, соответствующие диаметрам и D, показывают сплошными толстыми линиями (см. рис. 387, а и б).

На проекциях вала, перпендикулярных его оси, а также в поперечных разрезах и сечениях окружности впадин показывают сплошными тонкими линиями.

Делительные окружности и образующие делительных поверхностей показывают штрихпунктирной тонкой линией.

На изображениях перпендикулярных оси вала или отверстия изображают профиль одного зуба и двух впадин. Сплошной толстой — основной линией проводятся окружности, соответствующие диаметру D (для вала) и диаметру d (для отверстия ступицы). Сплошной тонкой линией проводятся окружности, соответствующие диаметру d (для вала) и диаметру D (для отверстия).

На рабочих чертежах зубчатых валов указывают длину зубьев полного профиля l1 до сбега (рис. 389, а), а на полке линии-выноски, заканчивающейся стрелкой, условное обозначение соединения.

Допускается указывать полную длину зубьев наибольший радиус инструмента (фрезы) Rmax и длину сбега l2. Остальные размеры назначаются конструктивно.

На рис. 390 показаны примеры условного изображения шлицевых соединений прямобочного профиля.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Сварные соединения широко применяются в технике, особенно в машиностроении.

При помощи сварки соединяются детали машин, металлоконструкции мостов и т. п.

На рис. 391 показано соединение деталей, выполненное при помощи сварки. На чертеже при изображении разреза сварной конструкции свариваемые детали должны быть заштрихованы тонкими линиями в разных направлениях (рис. 391, б).

Заклепочное соединение применяется в соединениях деталей из металлов, в основом плохо поддающихся сварке, при соединениях металлических изделий с неметаллическими. Эти соединения применяются в конструкциях, работающих под действием ударных и вибрационных нагрузок. Например, при изготовлении металлоконструкций мостов кроме сварного соединения в некоторых случаях применяют заклепочное соединение (рис. 392).

Заклепка представляет собой стержень круглого сечения, имеющий с одного конца головку, форма головки бывает различной.

На рис. 393, а показано соединение двух деталей при помощи заклепок с полукруглой (сферической) головкой. В соединяемых деталях выполняются отверстия, диаметр которых несколько больше диаметра непоставленной заклепки.. Заклепка вставляется в отверстия в деталях, и ее свободный конец расклепывается обжимками клепального молотка или машины. Длина стержня заклепки L выбирается так, чтобы выступающая из детали часть была достаточной для придания ей в процессе расклепки необходимой формы. При расклепке происходит осаживание стержня, который заполняет отверстия, выполненные в соединяемых деталях. В зависимости от диаметра заклепки она расклепывается в холодном или предварительно нагретом состоянии. Заклепки со сплошным стержнем в продольном разрезе изображаются нерассеченными (рис. 393, б и в). Заклепочные швы выполняются внахлестку (рис. 393, б) или встык с накладками (рис. 393,в).

По расположению заклепок в соединениях различают однорядные (рис. 393, б) и многорядные (рис. 393, в) заклепочные швы. Расположение заклепок в рядах может быть шахматное и параллельное.

Шагом размещения заклепок называется расстояние между осями двух соседних заклепок, измеренное параллельно кромке шва (рис. 393, в).

Заклепки нормальной точности с полукруглой (сферической) головкой, получившие широкое распространение, выполняются по ГОСТ 10299—80 (СТ СЭВ 1019—78).

Условное обозначение заклепки диаметра стержня d=6 мм и длиной L= 24 мм: Заклепка 6x24 ГОСТ 10299—80

Помимо заклепок с полукруглой головкой находят применение заклепки с потайной [ГОСТ 10300—80 (СТ СЭВ 1020—78)], полупотайной [ГОСТ 10301—80 (СТ СЭВ 1022—78)] и с плоской головкой (ГОСТ 10303— 80).

Соединения деталей из мягких материалов (кожи, картона, полимеров — пластмасс и т. п.), не требующие повышенной точности, могут выполняться с помощью пустотелых (трубчатых) заклепок, изображенных на рис. 393, г. Размеры и параметры таких заклепок приведены в ГОСТ 12638—-80 — ГОСТ 12644—80.

В проекции на плоскость, перпендикулярную оси, заклепки должны изображаться небольшими крестиками, нанесенными тонкими линиями.

Если изделие, изображенное на сборочном чертеже, имеет многорядное клепаное соединение, то одну или две заклепки в сечении или на виде надо показывать условным символом, остальные — центровыми или осевыми линиями (рис. 394, а).

Когда на чертеже имеется несколько групп заклепок, различных по типам и размерам, рекомендуется одинаковые заклепки обозначать условными знаками (рис. 394, б) или одинаковыми буквами (рис. 394, в).

СОЕДИНЕНИЯ ПАЙКОЙ И СКЛЕИВАНИЕМ

При соединении пайкой в отличие от сварки место спайки нагревается лишь до температуры плавления припоя, которая намного ниже температуры плавления материала соединяемых деталей. Соединение деталей получается благодаря заполнению зазора между ними расплавленным припоем (рис. 395).

Швы неразъемных соединений, получаемые пайкой и склеиванием, изображают условно по ГОСТ 2.313— 82 (СТ СЭВ 138—81).

Припой или клей в разрезах и на видах изображают линией в два раза толще основной сплошной линии (рис. 396). Для обозначения пайки (рис. 396, или склеивания (рис. 396, г, д и е) применяют условные знаки, которые наносят на линии-выноске от сплошной основной линии. Швы, выполненные пайкой или склеиванием по периметру, обозначаются линией-выноской, заканчивающейся окружностью диаметром 3. 5 мм (рис. 396, б и в). Швы, ограниченные определенным участком, следует обозначать, как показано на рис. 396, в и е. На изображении паяного соединения при необходимости указывают требования к качеству шва в технических требованиях. Ссылку на номер пункта помещают на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва.

На полке линии-выноски ставится номер пункта технических требований, где указана марка припоя или клея.

СОЕДИНЕНИЕ ЗАФОРМОВКОЙ И ОПРЕССОВКОЙ

Изделия, изготовляемые путем опрессовки и заформовки (рис. 397), широко применяются в машиностроении. Армированные изделия повышают качество изделия. Методом прессования из пластмасс можно получить в массовом производстве изделия с высокими параметрами шероховатости.

При изготовлении деталей применяют наплавки и заливки металлом, полимером (пластмассой), резиной и т. п. Это защищает соединяемые элементы от коррозии и химического воздействия, а иногда является изоляцией одних токонесущих деталей от других.

Читайте также: