Синоптические карты это кратко

Обновлено: 17.06.2024

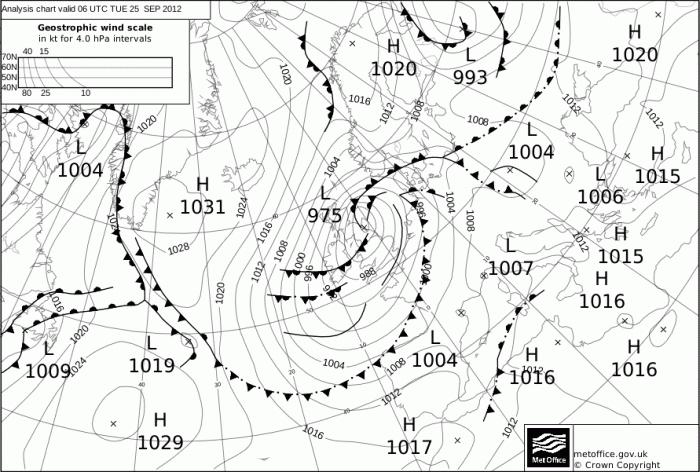

карта погоды, на которой значками и цифрами показаны результаты наблюдений на сети метеорологических станций. Служба погоды регулярно, несколько раз в день, составляет синоптические карты – это осн. метод оперативного прогноза погоды. На картах в пунктах наблюдения (на метеостанциях) отмечают атм. давление, тем-ру и влажность воздуха, ветер, облачность, количество и вид выпадающих осадков, видимость, туманы, метели, грозы и др. метеорологические элементы. Изолиниями (изобарами) показывают поле атм. давления, выделяют области циклонов, антициклонов, тёплые и холодные атм. фронты. По содержанию различают приземные и высотные синоптические карты. В свою очередь, приземные карты делят на основные, получаемые в осн. синоптические сроки для крупных территорий или полушарий, и кольцевые, которые составляют через короткие интервалы времени на ограниченные р-ны, гл. обр. для обслуживания авиации. Масштабы карт варьируют от 1:30 000 000 для всего земного шара до 1:2 500 000 – для отдельных районов.

Фрагмент синоптической карты

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА в других словарях:

СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА

Географическая карта, на которую цифрами и символами нанесены результаты наблюдений на сети метеорологических станций в определенные моменты времени. Такие карты регулярно составляются в службе погоды по нескольку раз в день; их анализ является основной операцией, дающей возможность для последующего прогноза погоды.

С. К. может охватывать территорию от полушария или всего земного шара до небольшого района; соответственно варьируют масштабы карт (в общем от 1:30 млн. до 1:2,5 млн.). Проекции для С. К. применяются, как правило, конформные, конические, меркаторская, стереографические. На бланках С. К. наносятся распределение суши и моря и важнейшие особенности орографии; бланк обычно печатается в два тона (зелено-голубой и песочный), реже — в один.

По содержанию С. К. делятся на приземные, высотные, вспомогательные.

Синонимы: карта погоды, синоптическая карта погоды.

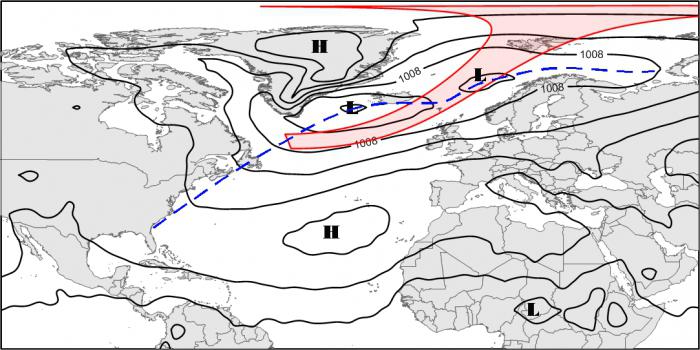

Две серии циклонов на синоптической карте.

1 — изобары на уровне моря, 2 — положение полярного фронта на изобарических поверхностях 700 и 500 мб, линии с орнаментом — фронты на земной поверхности, H1 — центральный циклон, Β1 — субтропический антициклон, В2 — заключительный антициклон.

СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА

Синопти́ческая ка́рта - карта погоды, на которой значками и цифрами показаны результаты наблюдений на сети метеорологических станций. Служба погоды рег. смотреть

СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА

географическая карта, на к-рой указываются для определенного момента суток метеорологические сведения: а) изобары; б) направление и сила ветра; в) темп. смотреть

СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА

карта погоды. Ежедневно несколько сот метеорологических пунктов сообщают сведения о состоянии погоды по телеграфу в адрес Центрального бюро погоды. Под. смотреть

СИНОПТИЧЕСКАЯ КАРТА

(от греч. synoptikos — способный всё обозреть) , карта погоды, геогр. карта, на к-рую цифрами и символами нанесены результаты одновременных метеорол. наблюдений за погодой на конкретной терр. (от полушария до региона пл. 0,5 — 1,0 млн. км 2 ). С. к. составляют в территориальных гидрометеорол. центрах для целей прогноза погоды обычно 8 раз в сутки.

. смотреть

- Синоптическая карта — географическая карта, на которую цифрами и символами нанесены результаты наблюдений на сети метеорологических станций в определенные моменты времени. Такие карты регулярно составляются в службе погоды по нескольку раз в день; их анализ является основной операцией, дающей возможность для последующего прогноза погоды.

Синоптическая карта может охватывать территорию от полушария или всего земного шара до небольшого района; соответственно варьируют масштабы карт (от 1:30 млн до 1:2,5 млн.). Проекции для синоптических карт применяются, как правило, конформные, конические, меркаторские и стереографические. На бланках синоптических карт наносятся распределение суши и моря и важнейшие особенности орографии; бланк обычно печатается в два тона (зелено-голубой и песочный), реже — в один

По содержанию синоптические карты делятся на приземные, высотные, вспомогательные.

* 1 — изобары на уровне моря,

* 2 — положение полярного фронта на изобарических поверхностях 700 и 500 мб,

* линии с орнаментом — фронты на земной поверхности,

* H1 — центральный циклон,

* Β1 — субтропический антициклон,

Связанные понятия

Изоба́ры — изолинии величин атмосферного давления. На карте изображаются как линии, соединяющие места с одинаковым давлением. Чаще всего изобарические линии изображаются на метеорологических картах.

Опорный меридиан, или международный опорный меридиан (англ. International Reference Meridian) — нулевой меридиан (0° долготы), используемый в качестве начального для отсчёта долготы Международной службой вращения Земли, Международной земной системы координат и созданных на тех же принципах WGS 84 и ПЗ-90. Опорный меридиан проходит примерно в 5,3" к востоку (примерно 102 метра) от оси пассажного инструмента Гринвичской обсерватории, которая является точкой отсчёта Гринвичского меридиана.

Магни́тное наклоне́ние — угол, на который отклоняется стрелка под действием магнитного поля Земли в вертикальной плоскости. В северном полушарии указывающий на север конец стрелки отклоняется вниз, в южном — вверх. Для измерения магнитного наклонения используют инклинатор.

Упоминания в литературе

1) температура воздуха (в градусах); 2) атмосферное давление (в миллибарах, миллиметрах, паскалях); 3) влажность воздуха (абсолютная и относительная, упругость воздуха, точка росы); 4) скорость и направление ветра: скорость определяется в м/сек и в баллах (25 м/сек – 12 баллов), а направление ветра определяется указанием той точки горизонта, откуда дует ветер; 5) видимость: дальность видимости зависит от прозрачности воздуха и определяется в метрах, километрах, кабельтовых (1 кбт равен 185,2 м) или в милях и баллах по международной шкале видимости; 6) поля метеорологических элементов – это совокупность указанных и других элементов, нанесенных на карту района наблюдения и образующих в совокупности синоптическую карту ; 7) равные величины таких элементов на синоптической карте, как атмосферное давление, температура воздуха, влажность воздуха, образуют поверхности соответствующих метеоэлементов: атмосферное давление – изобарические поверхности, температура воздуха – изотермические поверхности и пр. Если равные величины соединить линиями, то получатся изолинии: для давления – изобары, для температуры – изотермы и пр.; 8) вектор градиента метеорологического поля: он характеризует изменчивость метеорологического элемента в пространстве, т. е. по горизонтали (в полосе 60 миль или 111,1 км) и по вертикали (до 100 м).[113]

В дальнейшем, когда анализировалось наводнение, ГГО утверждала, что в первой половине дня 23 сентября на основании синоптической карты за семь часов утра было составлено уточнение о возможности подъема воды к вечеру того дня до 6 футов. В печать оно не попало, не говорилось также, было ли оно передано городским властям и другим потребителям.

Связанные понятия (продолжение)

Полярная шапка — область на поверхности планеты, отличающаяся наличием низкой температуры, обусловленной малым количеством солнечной энергии, и покрытая льдом определённого химического состава. Полярные шапки есть на Земле (Арктика и Антарктида) и на Марсе. Также учёные предполагают наличие шапки на не освещаемом Солнцем Северном полюсе Меркурия, где температура круглый год около −50 градусов Цельсия.

Модель общей циркуляции (МОЦ) это математическая модель общей циркуляции атмосферы или океана, основанная на уравнениях Навье-Стокса на вращающейся сфере с термодинамическими составляющими для различных источников энергии (солнечной радиации, скрытой теплоты), являющаяся результатом развития геофизической гидродинамики. Эти уравнения являются базисом для комплексного компьютерного кода, использующегося для моделирования атмосферы или океанов Земли. Атмосферные и океанические МОЦ являются основными.

Направление ветра — один из показателей движения атмосферного воздуха. Метеорологическое направление ветра указывает азимут точки, откуда дует ветер; тогда как аэронавигационное направление ветра — куда дует: таким образом значения различаются на 180°.Для измерения направления ветра используются разнообразные инструменты, подобные ветроуказателю и флюгеру. Оба этих инструмента работают, двигаясь при малейшем дуновении ветра. Таким же образом флюгер показывает преимущественное направление ветра.

Ячейка Хэ́дли, или ячейка Гадлея — это элемент циркуляции земной атмосферы, наблюдаемый в тропических широтах. Он характеризуется восходящим движением у экватора, направленными к полюсам потоками на высоте 10-15 км, нисходящими движением в субтропиках и потоками по направлению к экватору у поверхности. Эта циркуляция непосредственно связана с такими явлениями как пассаты, субтропические пустыни и субтропические высотные струйные течения, определяет погоду и климат в тропиках. Названа в честь английского.

Уровенная поверхность в геодезии — поверхность, всюду перпендикулярная отвесным линиям. Эта поверхность может как и совпадать с уровнем мирового океана, так и нет. С точки зрения механики, уровенная поверхность есть поверхность равного потенциала силы тяжести и представляет собой фигуру равновесия жидкого или вязкого вращающегося тела, образующегося под действием сил тяжести и центробежных сил.

Пиранометр (греч. πῦρ + άνω + μέτρον — огонь+наверху+мера) — тип актинометра, используемый для измерения солнечной радиации, попадающей на поверхность. Прибор специально разработан, чтобы измерять плотность потока солнечного излучения (то есть в ваттах на квадратный метр), исходящего со всей верхней полусферы. Стандартный пиранометр не требует электропитания.

Субантарктический климат — тип климата, характерный для субантарктических районов Земли: южная часть Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Изогипсы (от др.-греч. ισος — равный и др.-греч. ὕψος — высота), горизонталь — частный случай изолинии, линия на карте, состоящая из точек с одинаковой высотой над уровнем моря или другим выбранным уровнем.

Космическая навигация — определение местоположения космических летательных аппаратов, либо определение местоположения некоторой точки на Земле с помощью искусственных спутников.

Подводный звуковой канал — слой воды в морях и океанах, в котором возможно сверхдальнее распространение звука вследствие рефракции.

Гномоническая проекция — один из видов картографических проекций. Получается проектированием точек сферы из центра сферы на плоскость. Название этой проекции связано с гномоном — вертикальным столбиком простейших солнечных часов.

Поверхность Мохоровичича прослеживается по всему земному шару на глубине от 5 до 70 км. Она может не совпадать с границей земной коры и мантии, вероятнее всего, являясь границей раздела слоёв различного химического состава. Поверхность, как правило, повторяет рельеф местности. В общих чертах форма поверхности Мохоровичича представляет собой зеркальное отражение рельефа внешней поверхности литосферы: под океанами она ближе к поверхности, под континентальными равнинами — глубже.

Субтропи́ческий цикло́н — погодная система, имеющая характеристики как тропического, так и внетропического циклона. Еще в середине XX века существовали различные мнения относительно характеристик и классификации подобных циклонов. Национальный ураганный центр США стал признавать их с 1972 года, тогда же субтропические циклоны стали получать названия из официальных списков тропических циклонов бассейнов Атлантического и юго-восточного Индийского океанов.

Полушария Земли — две половины сферической поверхности Земли, которые выделяют по определённым признакам. Обычно Землю делят на.

Яркостная температура — фотометрическая величина, характеризующая интенсивность излучения. Часто используется в радиоастрономии.

Земное время, Terrestrial Time (ТТ) — современный астрономический стандарт, разработанный Международным астрономическим союзом для определения времени астрономических наблюдений, сделанных с поверхности Земли. Земное время является наследником динамического времени и эфемеридного времени.

Актинометр (от греч. ακτίς актино- — луч и μέτρον — мера) — измерительный прибор, который служит для измерения интенсивности электромагнитного излучения, преимущественно видимого и ультрафиолетового света. В метеорологии применяется для измерения прямой солнечной радиации.

Парижский меридиан — меридиан, проходящий через Парижскую обсерваторию. До Международной меридианной конференции 1884 года наряду с меридианом Ферро широко использовался в качестве нулевого меридиана для отсчёта географической долготы.

Обсервация (лат. observatio — наблюдение) — в навигации совокупность практических действий по определению места корабля (судна, летательного аппарата, транспортного средства) по наблюдениям внешних ориентиров (источников) с известными координатами (береговым ориентирам, радионавигационным системам, небесным светилам и т. п.).

Интерферо́метр интенси́вности (также корреляционный интерферометр) — устройство, измеряющее коэффициент корреляции интенсивности излучения двумя пространственно разнесёнными приёмниками. Используется обычно для определения угловых размеров астрономических объектов.

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

Абля́ция (лат. ablatio — отнятие, убыль, устранение) в гляциологии — уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате таяния, испарения и механического удаления (например, его ветрового сноса) или разрушения (например, отделения айсбергов).

Геотермический градиент — физическая величина, описывающая прирост температуры горных пород в °С на определённом участке земной толщи. Математически выражается изменением температуры, приходящимся на единицу глубины. В геологии при расчёте геотермического градиента за единицу глубины приняты 100 метров. В различных участках и на разных глубинах геотермический градиент непостоянен и определяется составом горных пород, их физическим состоянием и теплопроводностью, плотностью теплового потока, близостью.

Общая циркуляция атмосферы (атмосферная циркуляция) — планетарная система воздушных течений над земной поверхностью (в тропосфере сюда относятся пассаты, муссоны и воздушные течения, связанные с циклонами и антициклонами). Создает в основном режим ветра. С переносом воздушных масс общей циркуляцией связан глобальный перенос тепла и влаги. Существование циркуляции атмосферы обусловлено неоднородным распределением атмосферного давления, вызванным влиянием неодинакового нагревания земной поверхности.

Тройна́я то́чка воды́ — строго определённые значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз — в твёрдом, жидком и газообразном состояниях. Тройная точка воды — температура 273,16 К (0,01 °C) и давление 611,657 Па.

Марео́граф (от лат. mare — море и др.-греч. γράφω — пишу; другие названия — лимнигра́ф, приливоме́р, самопишущий футшто́к) — прибор для измерения и непрерывной автоматической регистрации колебаний уровня моря.

Солнечное динамо — физический процесс, ответственный за генерацию магнитных полей на Солнце, разновидность магнитного гидродинамического динамо.

Пик вечного света (фр. pics de lumière éternelle) — точка на поверхности какого-либо тела внутри Солнечной системы, всегда освещённая Солнцем, за исключением затмений Солнца другими небесными телами.

Полуте́нь — слабо освещенное пространство между областями полной тени и полного света. В оптике рассматривается тот случай, когда полутень образуется за непрозрачным телом при освещении его источником света, размеры которого сравнимы как с размерами тела, так и с расстоянием между источником и телом. Полутень представляет собой периферию (внешнюю часть) затемненной области. В области полутени видна только часть источника света. Этим она отличается как от полной тени, в которой источник совсем не.

Земные полярные зоны — это территории, располагающиеся южнее (для Антарктики) или севернее (для Арктики) полярных кругов. Для них характерны полярный климат, низкие температуры, сильное оледенение и непостоянство смены дня и ночи (24-часовой полярный день летом и полярная ночь зимой). Северный полюс и Южный полюс — центры этих регионов, располагающиеся соответственно на арктической полярной шапке и континентальных льдах Антарктиды.

Внезáпное стратосфéрное потеплéние (ВСП) - это сильное и внезапное (несколько десятков градусов в течение суток) повышение температуры в полярной и субполярной стратосфере зимой, иногда на 50° и более в течение нескольких (порядка десяти) суток. ВСП происходит на высотах от 10 до 50 км, и характеризуются большой величиной отклонения температуры от средних значений, зачастую превышающих два стандартных отклонения фоновой модели. События ВСП происходят в зимний период. Наиболее резко они выражены в.

Полюс эклиптики — это точка на небесной сфере, находящаяся на пересечении с перпендикуляром к плоскости эклиптики. Является полюсом эклиптической системы небесных координат.

Земной эллипсоид — эллипсоид вращения, размеры которого подбираются при условии наилучшего соответствия фигуре квазигеоида для Земли в целом (общеземной эллипсоид) или отдельных её частей (референц-эллипсоид).

События Бонда, или циклы Бонда, — колебания климата в Северной Атлантике, происходящие с периодичностью ≈1470 ± 500 лет в эпоху голоцена. Было выявлено 8 таких колебаний, в основном по материалам флуктуаций в обломках айсбергового льда. События Бонда могут быть межледниковыми аналогами осцилляций Дансгора-Эшгера, с магнитудой около 15-20 % от ледниково-доледникового температурного изменения.

Замирания (фединг, англ. fading) — изменения амплитуды и фазы сигнала из-за многолучёвости, также дополнительно из-за перемещения передатчика, приёмника или окружающих предметов в системе радиосвязи и/или распространения сигнала через неоднородную среду, например, ионосферу. Замирания можно рассматривать как результат воздействия на сигнал мультипликативной помехи.

Струйное течение (англ. jet stream) — узкая зона сильного ветра в верхней тропосфере, ограниченная сверху тропопаузой, для которой характерны большие скорости (обычно на оси более 25 м/с) и градиенты ветра (вертикальный более 5 м/с на 1 км, горизонтальный более 10 м/с на 100 км). Обычно нижняя граница струйного течения находится на высоте 5—7 км, реже 2—4 км, иногда (у наиболее мощных СТ при очень больших градиентах температуры) 500—1000 м.

Сре́дняя ско́рость — в кинематике, некоторая усреднённая характеристика скорости, движущегося тела (или материальной точки). Самый простой метод вычисления это Vsr=(V1t1+V2t2)/(t1+t2). Различают два основных определения средней скорости, соответствующие рассмотрению скорости как скалярной либо векторной величины: средняя путевая скорость (скалярная величина) и средняя скорость по перемещению (векторная величина). При отсутствии дополнительных уточнений, под средней скоростью обычно понимают среднюю.

Атмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Синоптическая карта – это географическая карта, содержащая результаты метеорологических наблюдений ряда станций, следящих за погодой, собранные в определенный момент времени и фиксирующиеся общепринятыми среди синоптиков символами и знаками. Такие карты метеорологические станции составляют несколько раз за день, а систематизация и анализ указанной информации используются для прогнозирования погоды.

В зависимости от специфики собранной информации синоптические карты бывают приземными, кольцевыми и высотными.

Приземная синоптическая карта содержит наблюдения метеостанций с периодичностью в 3 часа. На нее наносят метеорологические элементы вокруг точки расположения наблюдательного центра, используя международный синоптический код КН-01.

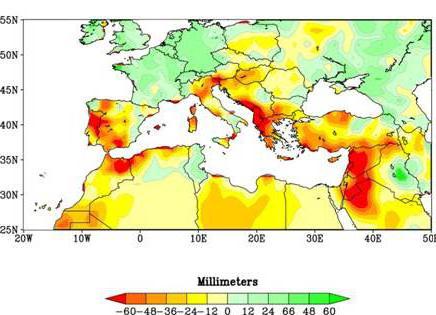

Кольцевая карта – это разновидность синоптической карты, на которой метеорологические данные показаны в виде кольца по значениям станций, расположенных вокруг определенного метеоцентра. Такие карты становятся основным источником для краткосрочного прогноза погоды отдельного района. Данные о наблюдаемых метеорологических явлениях, уровне давления и фронтальных зонах обозначаются на карте различными цветами.

Высотные, или аэрологические, карты систематизируют сведения о погодных условиях на определенной высоте. Они, в свою очередь, делятся на карты абсолютной (для конкретной высоты) и относительной (для двух высот избранной поверхности) топографии.

Что такое метеорологические элементы?

Метеорологическими элементами называют атмосферные характеристики, фиксируемые метеорологическими и аэрологическими приборами на метеостанциях и в обсерваториях. К таким показателям, помимо температуры окружающей среды, воды и почвы, атмосферного давления и влажности воздуха, относятся также направление и скорость ветра, уровень облачности, интенсивность осадков, степень солнечной радиации, различные явления погоды.

Как возникла необходимость в прогнозировании погоды

Проблема предвидения погоды всегда волновала человечество. Крестьяне в погоне за большим урожаем стремились производить сельскохозяйственные работы в наиболее благоприятных для аграрных культур условиях. Мореплаватели и рыбаки желали знать, как наиболее удачно обойти опасные штормовые участки, а в какие дни вообще не стоит выходить в море.

В Российской империи возведение сети метеорологических станций началось в 1832 году. К 1849 году их насчитывалось в мире уже 54 - больше всего среди европейских стран. Но систематизировать и обобщать собранные данные в синоптические карты погоды эти станции не могли из-за отсутствия телеграфной связи между ними.

Европейцы особенно остро осознали необходимость прогноза погоды во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда 14 ноября 1854 года страшный ураган нанес сокрушительный удар по войскам союзников под осаждаемым ими Севастополем. Стихия унесла в море более 400 человек, лишила возможности подвоза продовольствия для армии и солдатского жалования. Результатом стали эпидемии цинги и холеры в союзных войсках.

Кто и когда начал составлять синоптические карты?

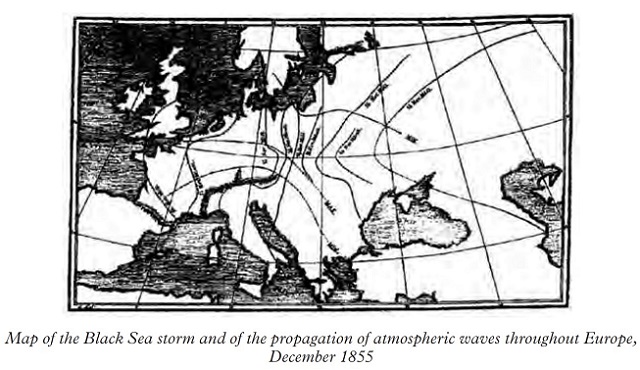

Французское правительство поручило астроному Урбену Леверье узнать, возможно ли предсказать погодные катаклизмы заранее. Леверье проделал огромную работу, собрав сведения о погоде за несколько дней до и после крымского урагана в 250 местах по всей Европе, отмечая эти данные на географической карте. Так у него получилась первая синоптическая карта, показавшая, что циклон можно было предсказать примерно за сутки и подготовить к нему флот и армию.

Российские синоптические карты

Современные технологии значительно облегчили сбор и систематизацию метеорологических наблюдений со всех концов мира. Сегодняшняя синоптическая карта России составляется с применением компьютерных технологий. Она позволяет производить когда-то трудоемкие вычисления за секунды.

Синоптическая карта европейской части России и всей страны находится в общем доступе на официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здесь можно увидеть приземный анализ погоды, проведенный отделом краткосрочных прогнозов и опасных явлений российского Гидрометцентра.

Синоптическая карта европейской части России позволяет жителям этого региона увидеть не только прогнозируемые осадки и температуру, но и подготовиться к природным негативным явлениям, узнать степень пожароопасности в ближайших лесных массивах и другую полезную информацию.

Ежедневно создаются десятки синоптических карт – приземных, высотных – фактических и прогностических. И сейчас это один из важнейших инструментов в работе метеорологов. Первая синоптическая карта была представлена Парижской академии наук директором Парижской обсерватории Урбеном Леверье 19 февраля 1855 года.

Карта черноморской бури и распространения атмосферных волн по территории Европы, декабрь 1855

Пример карты 7 сентября 1863 года

С 1857 года Россия и Франция начали обмениваться метеорологическими данными. Академик А.Я.Купфер, основатель Главной геофизической обсерватории (ГФО, Санкт-Петербург, апрель 1834 г.), отправился на переговоры за границу и зимой 1865 года договорился о телеграфном обмене данными между всеми европейскими странами, фактически объединив службы погоды.

В России в 1872 году (13 января) ГФО приступила к изданию метеорологического бюллетеня и составлению ежедневной синоптической карты Европы и Сибири, получая первоначально телеграфные метеорологические сводки с 26 российских и 2 зарубежных станций. С течением времени эта сеть быстро росла. В 1888 году в ежедневном бюллетене уже использовались 108 российских и 62 зарубежные станции. В том же году в обсерваторию также поступали данные наблюдений с 386 метеорологических и 602 дождемерных станций.

---------------------------------------------------------------------------------

Читайте также: