Русско французская конвенция 1893 кратко

Обновлено: 25.06.2024

Русско-Французский договор был заключён в 1891-1893 гг. с целью мира и взаимопомощи двух стран в случае нападения или угрозы на одну из них и длился до 1917 года. Заключали союз Гирс и Рибо.

Основные положения договора:

В 1892 году была подписана военная конвенция которая включала в себя следующее: если против России выступит Германия или Австро-Венгрия, Франция даст 1300 тысяч человек на противостояние. А в случае угрозы в сторону Франции от Германии или Италии, Россия выставит 700-800 тысяч человек. Позже Франция хотела изменить документ с большей пользой в свою сторону, но им это так и не удалось.

Франко-русский союз является военно-политическим договором Российской империи и Франции, оформление которого произошло в 1891-1893 гг. Он выступал главным направлением внешнеполитической активности двух держав на протяжении 1891-1917 гг., создав основы для формирования Антанты.

Причины оформления

Формирование союза двух государств – Российской империи и Франции – происходило на фоне перехода домонополистического капитализма в стадию империализма. В этот период времени в Европе стали зарождаться империалистические коалиции. Происходило усиление Германии, образование Тройственного союза в 1882 г. Также в условиях резкого обострения франко-германских и российско-германских противоречий в конце 1880-х гг., произошло сближение интересов России и Франции во внешнеполитическом и военно-стратегическом аспектах. Одновременно между двумя великими державами развивались и финансовые связи, что позволяло говорить об экономических предпосылках франко-русского союза.

Инициативу в вопросе создания союза государств проявили французы. Такое предложение поступило от министра иностранных дел Рибо, послов в России Лабула и Монтебелло, а также руководителя французского военного ведомства Фрейсине. В Российском государстве союз поддерживали министр военного ведомства Милютин и министр внутренних дел Толстой, представитель дипломатии Игнатьев и другие деятели. Руководство Министерства иностранных дел России Гирс и Ламсдорф были сторонникам прогерманской политики.

Потерпев поражение во франко-прусской войне, Франция готовилась к дипломатическому реваншу в условиях изоляции. Англия активно провоцировала дипломатические конфликты с Россией в Серднеазиатском и Ближневосточном регионе. В то же время французы приняли благожелательную позицию относительно России в болгарском вопросе, ответив отказом на предложение Австрии и Германии признать их ставленника Фердинанда Кобурга. Одновременно в 1880-х гг. банкиры Франции интенсивно занимались инвестированием средств в российскую экономику, в связи с чем главным рынком для русских ценных бумаг оказался Париж. У Франции и России были и другие общие интересы – наличие противоречий с Великобританией.

В этих условиях прогерманские представители российского правительства были вынуждены уступить. Чтобы не допустить дипломатической изоляции, российскому министру иностранных дел Г. Гирсу пришлось начать переговоры с правительством Сади Карно.

Ключевые шаги в создании союза

Следующим шагом в оформлении франко-русского союза стало заключение 05.08.1892 г. военной конвенции. Ее подписали главы генштабов двух стран Обручев и Буадефр. Это событие было в интересах обеих сторон. Если французы нуждались в военной поддержке в случае противостояния с Германией, то Россия была заинтересована в союзнике на случай войны с любой страной Тройственного союза. Несмотря на попытки Гирса доказать преждевременность такого шага, император Александр III склонился к окончательному оформлению союза с Францией.

Согласно условиям секретной военной конвенции, Российская империя обязывалась оказать военную помощь Франции, если на нее нападет Германия или Италия. Французы же должны были поддерживать Петербург при нападении на Россию Германии и Австро-Венгрии. Кроме того, при начале мобилизации армий стран Тройственного союза участники франко-российского союза также должны мобилизовать свои войска и выдвинуть их к границам.

В конце 1880-х началось сближение России и Франции, что было для Франции единственным путём избежать войны с Германией; в 1887 году французское правительство предоставило России крупные кредиты. Александру III пришлось примирять консерватизм внутренней политики с республиканским направлением во внешней, что приветствовалось значительной частью общества, но шло вразрез с традиционной линией российского МИД (и личными взглядами Гирса и его ближайшего влиятельного помощника Ламздорфа [45] ).

4—28 июля 1891 года велись переговоры о сближении между Россией и Францией. 28 июля Александр III утвердил окончательную редакцию договора, и 15 августа 1891 года, путём обмена письмами между министрами иностранных дел, русско-французское политическое соглашение вступило в силу. В случае нападения на Францию Германии или Италии, поддержанной Германией, и в случае нападения на Россию Германии или Австро-Венгрии, поддержанной Германией, Россия должна была выставить на германский фронт 700—800 тыс. чел. из общего числа мобилизуемых в 1,6 млн чел., Франция — 1,3 млн чел. В случае начала мобилизации в одной из стран Тройственного союза Франция и Россия немедленно приступали к мобилизации. Союзники обещали не заключать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное сотрудничество между Главным штабом русской и Генеральным штабом французской армий.

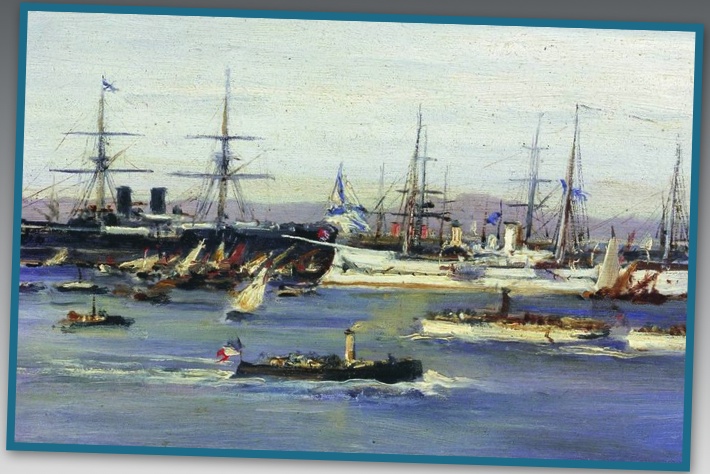

Русско-французский союз заключался на то время, пока существует Тройственный союз. Секретность договора была очень высокой, Александр III предупредил правительство Франции, что в случае разглашения тайны союз будет расторгнут. В 1893 году в Тулоне французы принимали русских моряков.

Среднеазиатская политика. В Средней Азии после присоединения Казахстана, Кокандского ханства, Бухарского эмирата, Хивинского ханства продолжалось присоединение туркменских племён. В правление Александра III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. кв. км. На этом расширение границ Российской империи закончилось. России удалось избежать военного столкновения с Англией. В 1885 году было подписано соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России и Афганистана.

Дальневосточное направление. В конце XIX в. на Дальнем Востоке быстро усиливалась экспансия Японии. Япония до 60-х годов XIX века была феодальной страной, но в 1867—1868 годах там произошла буржуазная революция, и японская экономика стала динамично развиваться. С помощью Германии Япония создала современную армию, при помощи Англии и США активно строила свой флот. В то же время Япония проводила на Дальнем Востоке агрессивную политику.

В 1876 году японцы приступили к захватам в Корее. В 1894 году между Японией и Китаем началась война из-за Кореи, в которой Китай потерпел поражение. Корея становилась зависимой от Японии, к Японии отходил Ляодунский полуостров. Затем Япония захватила Тайвань (китайский остров) и острова Пэнхуледао. Китай выплачивал огромную контрибуцию, японцы получили право свободного плавания по главной китайской реке Янцзы. Но Россия, Германия и Франция заявили официальный протест и заставили Японию отказаться от Ляодунского полуострова. По соглашению с Россией Япония получала право держать войска в Корее. Россия становилась соперницей Японии на Дальнем Востоке. Из-за отсутствия дорог, слабости военных сил на Дальнем Востоке Россия была не готова к военным столкновениям и старалась их избегать.

В 1891 году Россия начала строительство Великой Сибирской магистрали — железнодорожной линии Челябинск-Омск-Иркутск-Хабаровск-Владивосток (ок. 7 тыс. км). Его завершение должно было резко увеличить силы России на Дальнем Востоке. Одним из руководителей строительства железной дороги был инженер-путеец Свиягин, а на открытии во Владивостоке присутствовал сам цесаревич-наследник, только что закончивший мировое путешествие прибытием из Японии.

Основная статья: Франко-русский союз

В конце 1880-х началось сближение России и Франции, что было для Франции единственным путём избежать войны с Германией; в 1887 году французское правительство предоставило России крупные кредиты. Александру III пришлось примирять консерватизм внутренней политики с республиканским направлением во внешней, что приветствовалось значительной частью общества, но шло вразрез с традиционной линией российского МИД (и личными взглядами Гирса и его ближайшего влиятельного помощника Ламздорфа [45] ).

4—28 июля 1891 года велись переговоры о сближении между Россией и Францией. 28 июля Александр III утвердил окончательную редакцию договора, и 15 августа 1891 года, путём обмена письмами между министрами иностранных дел, русско-французское политическое соглашение вступило в силу. В случае нападения на Францию Германии или Италии, поддержанной Германией, и в случае нападения на Россию Германии или Австро-Венгрии, поддержанной Германией, Россия должна была выставить на германский фронт 700—800 тыс. чел. из общего числа мобилизуемых в 1,6 млн чел., Франция — 1,3 млн чел. В случае начала мобилизации в одной из стран Тройственного союза Франция и Россия немедленно приступали к мобилизации. Союзники обещали не заключать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное сотрудничество между Главным штабом русской и Генеральным штабом французской армий.

Русско-французский союз заключался на то время, пока существует Тройственный союз. Секретность договора была очень высокой, Александр III предупредил правительство Франции, что в случае разглашения тайны союз будет расторгнут. В 1893 году в Тулоне французы принимали русских моряков.

Среднеазиатская политика. В Средней Азии после присоединения Казахстана, Кокандского ханства, Бухарского эмирата, Хивинского ханства продолжалось присоединение туркменских племён. В правление Александра III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. кв. км. На этом расширение границ Российской империи закончилось. России удалось избежать военного столкновения с Англией. В 1885 году было подписано соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России и Афганистана.

Дальневосточное направление. В конце XIX в. на Дальнем Востоке быстро усиливалась экспансия Японии. Япония до 60-х годов XIX века была феодальной страной, но в 1867—1868 годах там произошла буржуазная революция, и японская экономика стала динамично развиваться. С помощью Германии Япония создала современную армию, при помощи Англии и США активно строила свой флот. В то же время Япония проводила на Дальнем Востоке агрессивную политику.

В 1876 году японцы приступили к захватам в Корее. В 1894 году между Японией и Китаем началась война из-за Кореи, в которой Китай потерпел поражение. Корея становилась зависимой от Японии, к Японии отходил Ляодунский полуостров. Затем Япония захватила Тайвань (китайский остров) и острова Пэнхуледао. Китай выплачивал огромную контрибуцию, японцы получили право свободного плавания по главной китайской реке Янцзы. Но Россия, Германия и Франция заявили официальный протест и заставили Японию отказаться от Ляодунского полуострова. По соглашению с Россией Япония получала право держать войска в Корее. Россия становилась соперницей Японии на Дальнем Востоке. Из-за отсутствия дорог, слабости военных сил на Дальнем Востоке Россия была не готова к военным столкновениям и старалась их избегать.

В 1891 году Россия начала строительство Великой Сибирской магистрали — железнодорожной линии Челябинск-Омск-Иркутск-Хабаровск-Владивосток (ок. 7 тыс. км). Его завершение должно было резко увеличить силы России на Дальнем Востоке. Одним из руководителей строительства железной дороги был инженер-путеец Свиягин, а на открытии во Владивостоке присутствовал сам цесаревич-наследник, только что закончивший мировое путешествие прибытием из Японии.

Сближение России и Франции вышло на новый уровень спустя год, когда в августе 1892 года в Петербурге начальники Генеральных штабов двух стран – генералы Николай Обручев и Рауль де Буадефр – подписали военную конвенцию, обязывающую каждую из стран прийти на помощь другой в случае нападения со стороны какой-либо из держав Тройственного союза. Конвенция оставалась долгое время тайной и не ратифицированной императором, пока весной 1893 года Германия не начала таможенную войну против России, а 3 августа не был принят в Берлине новый военный закон, по которому численность вооруженных сил этой страны возрастало с 2 млн. 800 тыс. человек до 4 млн. 300 тыс. Узнав о принятии закона, российский император распорядился послать военно-морскую эскадру во Францию с ответным визитом – 1 (13) октября 1893 года корабли торжественно прибыли в Тулон: им был оказан здесь самый торжественный прием, сопровождавшийся многочисленными банкетами и приемами с участием деятелей французской культуры и представителей русской печати.

Столь теплый прием русских матросов ускорил ратификацию военной конвенции. 14 (26) декабря Александр III потребовал начать работу в этом направлении. 23 декабря 1893 года (4 января 1894 года) военный договор вступил в действие.

Отметим, что после 1905 г. критика франко-русского военного союза будет исходить в основном либо от крайне правых, либо от крайне левых сил в российском обществе – либералы по большей части отойдут от прежнего пацифизма и умеренного толстовства и будут поддерживать союз с западными демократиями в рамках Антанты. Но в конце XIX века большинство либеральной общественности еще не разделяло симпатии к французскому реваншизму и не испытывало особой ненависти к германскому милитаризму. Поэтому точка зрения Льва Толстого была встречена в этих кругах если не с одобрением, то с пониманием.

Новое время. 17/29 декабря 1893 г. (№ 6396). С. 2

ВНЕШНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Выдающегося русского писателя представил публике г. Менар, который с большим тактом упомянул о серьезных трудах г. Соловьева и о глубокой любви, которую тот издавна питает к Франции. Вот в общих чертах содержание речи г. Вл. Соловьева, красноречие которого, полное глубоких мыслей, ученых воззрений и оригинальных взглядов, неоднократно вызывало самые горячие рукоплескания. Само собою разумеется, что резюмируя беседу г. Вл. Соловьева, как документ, мы оставляем за русским писателем полную ответственность за изложенные им идеи.

Итак, по г. Соловьеву, первое условие для того, чтобы дружба между Россией и Францией оказалась долговечною и плодотворною, заключается в том, что оба эти народа, так отличающиеся друг от друга характером и историей и отдаленные один от другого с точки зрения географической, составили себе точное понятие о причинах, приведших к их сближению. Политического интереса для этого не довольно, ибо политика и история, по самой природе своей, вещь преходящая. Не любовь ли к контрастам? Нет, потому что в таком случае нам еще легче было бы войти в соглашение с Китаем. Должно рассмотреть, что в этих странах имеется общего и особенного.

Чувство веры и великодушия и неудержимое стремление к идеалам образуют первый элемент той симпатии, которая сказалась с такою горячностью. Но симпатия не может развиваться сама по себе, необходимо руководить ею и поощрять, иначе она окажется безжизненною. И тут истина выступает вперед и существенный закон мировой деятельности – единение создается применением противоположных сил. Теория эта, которую только поверхностные умы в состоянии назвать парадоксальною, безусловно согласна с самыми простыми и обыденными явлениями. В связь вступают вовсе не существа строго похожие один на другого. Сила и слабость, кротость и энергия созданы для взаимного сочетания. Движущая сила ищет силы неподвижной.

Даже в разнице их настоящих политических порядков г. Соловьев черпает аргумент в пользу сближения обоих народов. Дух индивидуализма, который ныне олицетворяет во Франции столько излишеств, должен оказать благодетельное действие на Россию, где его нет. С своей стороны дружественный народ заставляет нас разделять его любовь к солидарности, которая у него есть не более, как братство во Христе.

Надеяться сочетать усилия Франции и России в религиозной пропаганде и в религиозных действиях – разве это не мечта, которой противоречит настоящая действительность и предположения о ближайшем будущем? Чтобы рассеять это опасение, достаточно будет анализировать вблизи великие течения, обрисовывающиеся в наше время. Ошибаются, когда считают за революционные сами по себе идеи или реформы, отстаиваемые людьми, не исповедующими формально нашей веры или исповедующими ее бессознательно.

Забывают, что многие дела, совершенные как будто от имени истинной религии, не были христианскими. Существует скрытое христианство, действующее окольными путями. В свою пользу оно употребляет те самые орудия, которые обращены против него. Это, впрочем, один из принципов, проливающих свет на универсальную деятельность. Мы знаем из Евангелия и констатируем в истории, что все эти бесчисленные силы, которые были израсходованы и которые ищут выхода или покоятся в запасе, предназначены встретиться, соединиться, пополнить одна другую и трудиться сообща над окончательным делом.

Возрождение христианского духа г. Вл. Соловьев видит в пробуждающейся страсти к общественной справедливости. Он радостно приветствует, он с восторгом славит дух, побуждающий людей считать для себя всё более и более обязательным помогать друг другу и проявлять друг к другу истинную любовь. Это милосердие Христово проносится над миром.

Не трудно угадать, что г. Соловьев, столь преданный союзу христиан под законною властью, не преминул почтить в самых горячих и искренних выражениях верховного первосвященника, взявшего на себя заправлять этим движением и положившего таким образом начало новой эпохе.

[2] Соловьев В.С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 97.

[3] Соловьев С. М. Богословские и критические очерки. Томск: Водолей, 1996. С. 97–98.

[4] Соловьев В.С. Письма. Т. 1. СПб., 1908. С. 111–112.

[5] Там же. С. 82–83.

[6] Соловьев В. С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 179.

[9] Соловьев В.С. Cобрание сочинений. Т. XII. Брюссель, 1969. С. 674.

[10] Soloviev V. Sophia et les autres ecrits français. Lausanne, 1978.

Читайте также: