Ротмистров павел алексеевич биография кратко

Обновлено: 30.06.2024

Герой Советского Союза, Главный маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров - один из выдающихся советских военачальников, находился в действующей армии с первого дня Великой Отечественной войны. Он участвовал в самых больших битвах: Московской, Сталинградской, Курской, в освобождении Украины и Белоруссии, стал первым маршалом бронетанковых войск Красной армии после окружения крупной группировки вермахта в феврале 1944 г. под Корсунь-Шевченковским.

Полководец Прохоровского сражения

В военную историю Ротмистров вошел прежде всего как ключевой участник Прохоровского сражения, командующий наиболее сильным объединением, которое действовало в районе этой станции в июле 1943 г. - 5й гвардейской танковой армии. Это сражение в судьбе полководца сыграло существенную роль. Летом 1943-го из-за крупных потерь его армии только за один день боя 12 июля и за невыполнение боевой задачи, по его собственным воспоминаниям, он не только чуть не лишился должности командарма, но и чудом избежал суда военного трибунала1. После войны все изменилось. В 1962 г. ему присваивается персональное воинское звание Главный маршал бронетанковых войск. Через три года он был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза2. В ту пору сам Павел Алексеевич стал утверждать, что его гвардейцы 12 июля, оказывается, не только полностью реализовали замысел советского командования, но и сами решили главную задачу, стоявшую перед войсками всего Воронежского фронта3.

Реальные результаты боевой работы танкистов были в послевоенные годы задвинуты в историческое небытие

Безусловно, в ходе боев у Прохоровки гвардейцы Ротмистрова сражались стойко и мужественно, сам командарм действовал энергично и сделал все от него зависящее, чтобы войска достигли стоявших перед ними крайне сложных целей. Особенно существенным явился их вклад в срыв замысла командования немецкой группы армии "Юг" по уничтожению половины 69-й армии - 48го стрелкового корпуса в междуречье Северского и Липового Донца 13-16 июля 1943 г., а также в удержании 40-километровой тыловой армейской полосы обороны. Однако в силу ряда обстоятельств, прежде всего по идеологическим соображениям, именно эти реальные результаты боевой работы танкистов и были в послевоенные годы задвинуты в историческое небытие. Вклад Ротмистрова в создание мощнейшего и хорошо подготовленного объединения Красной армии - 5-й гвардейской танковой армии, был подменен, в том числе и его собственными усилиями, легендой о нем как о победителе в "крупнейшем сражении Великой Отечественной войны"4, которая начала особенно активно внедряться в общественное сознание в 1960-е гг. Пик пропагандистской шумихи пришелся на начало 1970-х гг., когда миф о Прохоровке стал каноническим.

Павел Алексеевич и Елена Константиновна Ротмистровы в сопровождении жителей Прохоровки и пионеров на пути к школе N 71. 17 февраля 1971 г. Фото: Н.Е. Погорелов

Высокие гости

Именно в это время, зимой 1971 г., Ротмистров первый и единственный раз посетил Прохоровку и тогда же стал ее первым почетным гражданином. Павел Алексеевич прибыл на Белгородчину в составе большой делегации деятелей культуры, ученых и военачальников. Среди них были и непосредственные участники Курской битвы: маршал авиации С.А. Красовский, в ту пору возглавлявший 2-ю воздушную армию Воронежского фронта и генерал-полковник И.М. Чистяков, бывший командующий 6-й гвардейской армией, которая обороняла обоянско-прохоровское направление. Все они уже находились на заслуженном отдыхе, поэтому поездку организовало не Министерство обороны СССР, а Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры. Ее целью была пропаганда подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны в преддверии праздника 23 февраля - Дня Советской Армии и Военно-морского флота. Гости встречались с общественностью и молодежью Белгорода, выезжали в райцентры - город Шебекино и село Ивня5. Для маршала же руководство Белгородской области специально организовало поездку в Прохоровку.

Чтобы не обижать радушных хозяев, маршал о досадном недоразумении вежливо умолчал

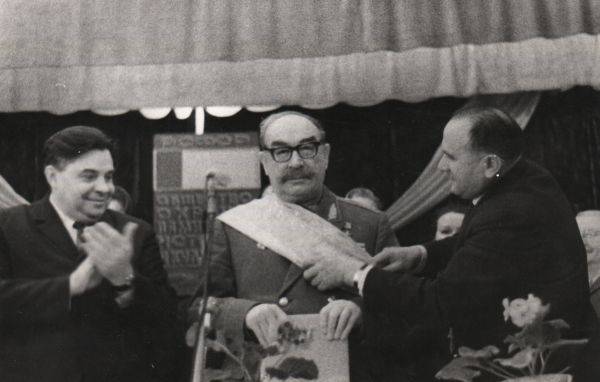

17 февраля на дороге Яковлево - Прохоровка, у знака, обозначавшего границу Прохоровского района, его руководители и представители трудящихся хлебом и солью встретили прославленного военачальника и сопровождавшую его супругу Елену Константиновну. По пути в поселок гости побывали на высоте 254,2, где в 1968 г. энтузиастами при поддержке руководства района был восстановлен якобы наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой армией. На самом деле в 1943 г. здесь располагался пункт управления войсками 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й гвардейской армии. Но, вероятно, чтобы не обижать радушных хозяев, маршал об этом досадном недоразумении вежливо умолчал. Потом была встреча в районом Доме культуры с общественностью и партийно-хозяйственным активом. Именно здесь первый секретарь Прохоровского райкома КПСС Г.А. Горячев и председатель исполкома районного совета С.П. Курганский вручили бывшему командарму диплом и алую ленту с надписью "Почетный гражданин поселка Прохоровка". Павел Алексеевич стал первым, кому это высокое звание было присвоено жителями поселка.

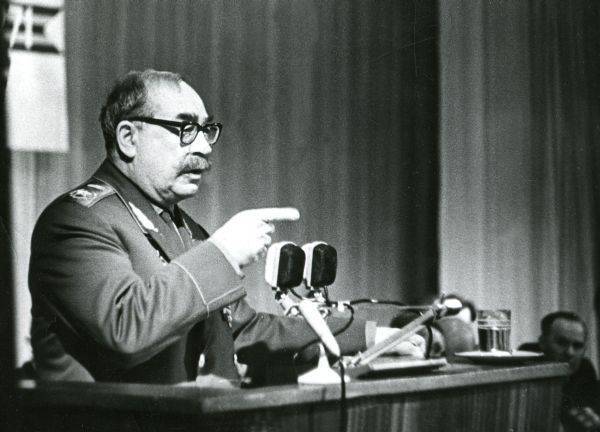

П.А. Ротмистров выступает во время встречи с общественностью в Доме культуры. Прохоровка, 17 февраля 1971 г. Фото: Н.Е. Погорелов

Событие широко освещалось и в областной, и в районной печати6, но центральные газеты страны обошли его молчанием, т.к. оно имело статус местного значения. Вероятно, поэтому ни в военно-исторической литературе, ни на справочных сайтах, где можно найти биографические справки П.А. Ротмистрова, о нем этой информации нет. Встречается лишь упоминание, что Павел Алексеевич являлся почетным гражданином города Калинина (ныне - Тверь). Да и в самой Прохоровке сегодня, к сожалению, об этом примечательном событии ничто не напоминает.

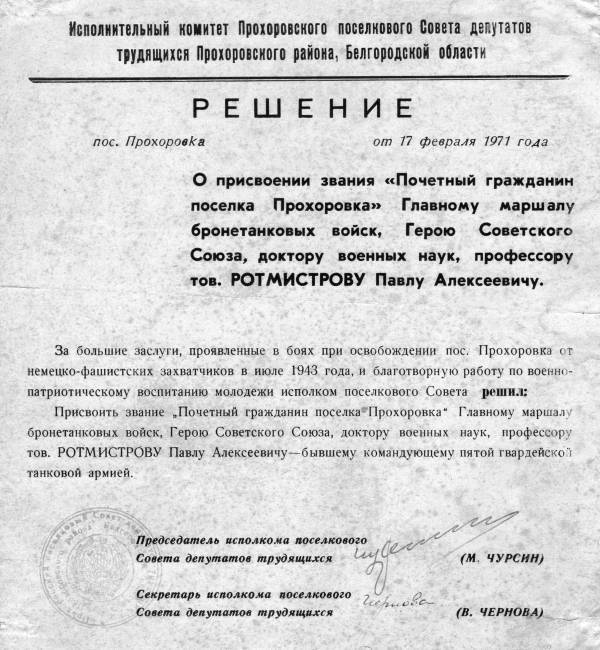

Традиционные хлеб-соль гостю вручали дважды

В ходе сбора материала о Курской битве и ее участниках мне сначала удалось познакомиться лишь с газетными публикациями. Через некоторое время удалось обнаружить подлинник решения исполнительного комитета Прохоровского поселкового совета депутатов трудящихся Прохоровского района Белгородской области от 17 февраля 1971 г. о присвоении высокого звания бывшему командарму "за большие заслуги, проявленные в боях при освобождении пос. Прохоровка от немецко-фашистских захватчиков в июле 1943 г.". Он сохранился в единственном экземпляре и публикуется впервые.

Подлинник решения исполнительного комитета Прохоровского поселкового совета депутатов трудящихся Прохоровского района Белгородской области от 17 февраля 1971 г.

Треволнения хозяев встречи

Небольшой провинциальный райцентр до этого дня крупные военачальники (командующие армиями и выше) не посещали, поэтому и опыта подготовки встречи гостей такого уровня у его руководителей не было. Явно чувствовалось волнение, отмечались нестыковки между руководством района и поселка. Так, традиционные хлеб-соль гостю вручали дважды - на границе района и у въезда в Прохоровку. А ленту и диплом почетного гражданина Павел Алексеевич получил не от председателя исполкома поселкового совета, а из рук руководителей района и районной партийной организации, хотя формально так, в общем-то, быть не должно.

Нервозностью можно объяснить и грубую ошибку, которая закралась в цитировавшийся выше документ. Прохоровка была освобождена от оккупантов первый и единственный раз 6 февраля 1943 г. передовым отрядом 183-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта7. Об этом знали все, даже школьники, родившиеся после войны. Поэтому ни 5-я гвардейская танковая армия, начавшая формироваться по директиве Наркомата обороны СССР от 22 февраля 1943 г.8, ни сам П.А. Ротмистров, в то время командир 3-го гвардейского танкового корпуса9, который действовал на Сталинградском фронте, к этому событию никакого отношения не имели. Летом 1943 г. станцию обороняли сначала войска 69-й армии, а затем 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й гвардейской армии. Именно десантники 11 июля, в критический момент сражения за станцию, удержали части корпуса СС перед окраинами и не позволили противнику занять ее10.

Вероятно, с неразберихой при подготовке встречи связано и то обстоятельство, что решение о присвоении высокого звания в дальнейшем не было закреплено должным образом, т.е. не была оформлена книга почетных граждан, где были бы помещены фотография и описание заслуг. Хотя в дальнейшем это звание было присвоено еще нескольким участникам Курской битвы. Например, в 1973 г. бывшему члену Военного совета 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанту П.Г. Гришину. Да и сам оригинал решения сегодня хранится не в администрации Прохоровки, как положено официальному документу, а в фондах музея.

Первый секретарь Прохоровского райкома КПСС Г.А. Горячев (слева) и председатель исполкома районного совета С.П. Курганский вручают бывшему командарму диплом и ленту Фото: Н.Е. Погорелов

Завершающими мероприятиями стали встреча маршала в железнодорожной школе N 71, как тогда называлось единственное учебное заведение поселка, с ее учащимися и посещение села Прелестное, которое летом 1943 г. находилось в эпицентре сражения. Везде гостя встречали тепло, с большим душевным подъемом. Так, при проходе Павла Алексеевича и Елены Константиновны к школе по центральной улице его сопровождали и приветствовали сотни жителей, а впереди них под барабанную дробь и звуки горна гордо маршировали пионеры дружины имени генерала армии Н.Ф. Ватутина. А во время встречи маршал был принят ее почетным пионером. Это на первый взгляд несколько наивное торжество тем не менее было искренним, шло от сердца людей. С майских дней 45-го минуло менее трех десятилетий, большинство прохоровцев помнили годы страшного лихолетья, многие сами участвовали в боях Великой Отечественной, и для них маршал являлся олицетворением Великой Победы над фашизмом, которую Красная армия добыла колоссальными усилиями и огромной ценой.

Маршальский подарок

Павла Алексеевича тронул теплый, сердечный прием прохоровцев. Как вспоминали участники тех встреч, бывшего командарма расстроило лишь одно - голое, снежное поле, где произошел знаменитый танковый бой 12 июля 1943 г., и ни одного памятника на нем. Поэтому, уезжая, он пообещал помочь достойно увековечить подвиг гвардейцев на прохоровской земле.

Примерно через год на станцию прибыли железнодорожные платформы сначала с танком Т-34-85, а затем с двумя 57-мм противотанковыми орудиями ЗиС-2, которые предназначались для сооружения монумента павшим танкистам и артиллеристам. По мнению бывших руководителей Прохоровского района, с которыми мне довелось говорить на эту тему, подобное решение в ту пору, безусловно, было под силу лишь маршалу, так как неоднократные официальные обращения в министерство обороны и центральные партийные органы оставались безуспешными.

К вечной стоянке. Транспортировка танка Т-34-85 для установки на высоте 252,2. Прохоровка, февраль 1973 г. Фото: Н.Е. Погорелов

Боевая машина поступила из Среднеазиатского военного округа. Она сошла с конвейера уже после войны и, отслужив положенный срок, была исключена из боевого состава, но находилась в рабочем состоянии. В конце февраля 1973 г. танк в сопровождении тяжелой техники своим ходом дошел до места вечной стоянки и въехал на постамент на знаменитой высоте 252,2 юго-западнее Прохоровки11. А 11 июля 1973 г. был торжественно открыт первый мемориал участникам легендарного сражения12. И двадцать два года он оставался здесь единственным памятником, до того момента, как в мае 1995 г. рядом был сооружен белокаменный монумент народного художника России В.М. Клыкова.

Маршал не смог приехать на торжества, посвященные 30-летию Прохоровского сражения, но от совета ветеранов 5-й гвардейской танковой армии прибыла представительная делегация во главе с генерал-лейтенантом П.Г. Гришиным. Информация о том, что к сооружению памятника имеет отношение лично Ротмистров, быстро стала достоянием широкой общественности. О подарке командарма помнят и сегодня.

Пребывание П.А. Ротмистрова в Прохоровке снимали несколько фотокорреспондентов, в том числе сотрудник газеты "Коммунист", ветеран Великой Отечественной войны Н.Е. Погорелов. Кроме того, во время встречи в школе ряд интересных снимков выполнил фотолюбитель, тоже участник войны, учитель немецкого языка Б.М. Чурсин. Николая Егоровича и Бориса Митрофановича, к сожалению, уже нет в живых, но сохранились их фотографии. Большая часть из них сегодня публикуется впервые.

Завершая рассказ об одном из эпизодов жизни Павла Алексеевича Ротмистрова, хочу подчеркнуть, что это был человек непростой судьбы, со сложным, противоречивым характером. Результаты его деятельности на командных постах во время Великой Отечественной войны по сей день не без основания вызывают жаркие споры. И тем не менее нам, детям послевоенных поколений, надо помнить главное - он был солдатом нашего Отечества, посвятившим всю свою жизнь его защите.

Мемориальный комплекс в честь танкистов и артиллеристов - участников Прохоровского сражения на высоте 252,2. Июнь 1975 г. Фото: Архив автора статьи.

Примечания

П.А. Ротмистров принимает традиционный каравай от прохоровцев во время встречи на границе Прохоровского и Яковлевского районов Белгородской области. 17 февраля 1971 г. Фото: Б.М. Чурсин

Павел Ротмистров родился 6 июля 1901 года в деревне Сковорово, Тверская область. Учился в четырехлетней сельской школе. В 1916 году окончил Селижаровское высшее начальное училище. Затем работал на железной дороге в Пено, сплавщиком леса в верховьях Волги. В 1917 году переехал в Самару, где работал грузчиком. В апреле 1919 года призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и зачислен в Самарский рабочий полк.

В ходе Гражданской войны Ротмистров принимал участие в боях против войск под командованием адмирала А. В. Колчака, ликвидации Мелекесского восстания и советско-польской войне. Воевал под Бугульмой в составе Самарского рабочего полка, а затем в 42-м этапном батальоне 16-й армии Западного фронта. Впоследствии направлен для обучения на Самарские советские инженерные курсы. В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В числе первых ворвался в крепость. В бою получил ранение, но смог лично уничтожить пулеметную точку. За это награжден орденом Красного Знамени.

Позднее Павел Алексеевич поступил в Смоленскую пехотную школу, после которой получил назначение в 149-й пехотный полк политруком роты. Затем принят в Военную объединенную школу ВЦИК и сделался кремлевским курсантом. В 1924 году окончил училище и распределен в Санкт-Петербург командиром взвода 31-го полка 11-й стрелковой дивизии. В 1928 году поступил в Военную академию имени М.В.Фрунзе и, успешно окончив ее в 1931 году, получил должность начальника первой части штаба Забайкальской стрелковой дивизии, находившейся в Чите. Через два года стал заместителем начальника оперативного отдела штаба округа.

В январе 1943 года корпус принял участие в разгроме группы войск Э. Манштейна и в освобождении Ростова-на-Дону. В феврале Павел Ротмистров вступил в командование 5-й гвардейской танковой армией, отличившейся в Курской битве. Войска армии сыграли решающую роль в разгроме ударной группировки противника под Прохоровкой. В октябре присвоено звание генерал-полковника танковых войск, а армия под его командованием в успешно действовала в Уманско-Ботошанской наступательной операции, в разгроме крупных группировок противника в районах Кировограда и Корсунь-Шевченковска. В феврале 1944 года присваивается звание маршала бронетанковых войск. Летом 5-я армия в составе 3-го Белорусского фронта участвовала в Белорусской стратегической наступательной операции, в освобождении Минска. В августе маршала назначают заместителем командующего бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.

С окончанием войны Павел Алексеевич занимал пост командующего бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии, оставаясь там до 1948 года. Затем в той же должности находился на Дальнем Востоке.

В 1953 году Ротмистров окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после чего стал в ней же начальником кафедры, вел военно-педагогическую и военно-научную работу. В 1956 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора военных наук. С 1958 года являлся начальником Военной Академии бронетанковых войск. В 1962 году за заслуги перед Вооруженными Силами в деле разработки военной теории, воспитания и подготовки офицерских кадров присвоено воинское звание Главного маршала бронетанковых войск.

С 1964 года Павел Ротмистров занимал должность помощника Министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. Впоследствии находился в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР

За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в 1965 году Ротмистрову присвоено звание Герой Советского Союза.

Скончался маршал Павел Алексеевич Ротмистров в Москве 6 апреля 1982 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ротмистров Павел Алексеевич [23.06(06.07).1901, дер. Сковорово Тверской губ., – 06.04.1982, Москва], советский военачальник, Главный маршал бронетанковых войск (1962). Герой Советского Союза (07.05.1965).

Родился в семье сельского кузнеца. Окончил четырехклассную сельскую школу и Селижаровское высшее начальное училище. Работал на железной дороге и грузчиком. Участник Гражданской войны. В 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию и зачислен в Самарский рабочий полк. После окончания в августе 1920 г. Самарских советских инженерных командных курсов служил красноармейцем в 402-м этапном батальоне 16-й армии Западного фронта. Сражался с белогвардейскими войсками адмирала А.В. Колчака на Восточном фронте, участвовал в ликвидации Мелекесского кулацкого восстания и в Советско-польской войне 1920 г. С января 1921 г. обучался в 3-й Западной пехотной школе Красных командиров в Смоленске. Во время учебы в составе 2-й сводной бригады курсантов принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. После окончания военных действий проходил службу в 17-й Нижегородской стрелковой дивизии, политрук роты. После окончания в 1924 г. 1-й объединённой военной школы им. ВЦИК назначен в 31-й стрелковый полк 11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа: командир взвода, роты, начальник полковой школы, заместитель командира батальона.

После войны с июня 1945 г. П.А. Ротмистров занимал должность командующего бронетанковых и механизированных войск Группы советских оккупационных войск в Германии, а с мая 1947 г. – на Дальнем Востоке. В августе 1948 г. направлен на работу в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова, заместитель начальника кафедры бронетанковых и механизированных войск. В 1953 г. окончил Военную академию Генерального штаба и был оставлен в ней для военно-педагогической и военно-научной деятельности: начальник кафедры БТ и МВ, заместитель начальника кафедры стратегии и оперативного искусства. С января 1958 г. – начальник Военной академии бронетанковых войск. Автор ряда научных трудов по боевому применению танковых войск. Доктор военных наук (1956), профессор (1958). С апреля 1964 г. – помощник министра обороны СССР по вузам, с июня 1968 г. – генерал-инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Па́вел Алексе́евич Ро́тмистров (6 июля 1901 — 6 апреля 1982) — советский военачальник, Герой Советского Союза, Главный маршал бронетанковых войск (28 апреля 1962), доктор военных наук, профессор.

Содержание

Биография

Павел Алексеевич Ротмистров родился в деревне Сковорово ныне Селижаровского района Тверской области в многодетной крестьянской семье (имел 8 братьев и сестер). Русский. Окончил сельскую школу. В 1917 году приехал в Самару, где работал грузчиком.

Гражданская война

В Советской Армии с апреля 1919 года, участник Гражданской войны. Тогда же вступил в РКП(б). Направлен для обучения на Самарские советские инженерные курсы. Воевал под Бугульмой в Самарском рабочем полку, затем в 42-м этапном батальоне 16-й армии Западного фронта. После Гражданской войны в 1921 году принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания. В бою был ранен, но смог лично уничтожить пулеметную точку. Награждён орденом Красного Знамени.

Межвоенное время

Окончил Смоленскую пехотную школу, служил в Рязани политруком в 149-м и в 51-м стрелковых полках. С 1924 года после окончания 1-й Военной объединенной школы им. ВЦИК командовал взводом, ротой, батареей, был заместителем командира батальона 34-го стрелкового полка в Ленинградском военном округе. В 1931 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1931 года - служил начальником первой части штаба 36-й Забайкальской стрелковой дивизии (Чита). С марта 1936 года - начальник первого отделения штаба Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. С августа 1936 года - командир 36-го стрелкового полка в 21-й стрелковой дивизии.

В декабре 1940 года Ротмистров был назначен заместителем командира 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса Прибалтийского военного округа в Алитусе Литовской ССР. С мая 1941 года - начальник штаба 3-го механизированного корпуса, располагавшегося в Каунасе.

В Великой Отечественной войне

Командир корпуса

Командир армии

В сентябре 1943 года армия под командованием генерала-полковника Ротмистрова принимала участие в битве за Днепр, освобождала города Пятихатки, Кривой Рог, Кировоград. В январе 1944 года армия участвовала в Корсунь-Шевченковской операции, где замкнула колько окружения вокруг вражеской группировки (10 дивизий) и семь суток отбивала яростные атаки врага на внешнем кольце окружения, не допустив прорыва подкреплений к окруженным войскам. В марте 1944 год.а хорошо проявил себя также у Уманско-Ботошанской операции, за месяц боёв в условиях весенней распутицы пройдя с боями свыше 300 километров и форсировав с ходу реку Прут. Затем армия была переброшена с 2-го Украинского на 3-й Белорусский фронт, где принимала участие в Белорусской наступательной операции. Успешно проявив себя в окружении противника в районе Минска, Ротмистров затем не смог прорваться с ходу к Вильнюсу и по требованию командующего фронтом И. Д. Черняховского снят с должности командующего армией.

Дальнейшая карьера

В августе 1944 года Ротмистров был назначен на должность заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии и до конца войны в боевых действиях более не участвовал.

Послевоенная служба

После Великой Отечественной войны Ротмистров был командующим бронетанковыми и механизированными войсками в Группе советских войск в Германии, а затем в такой же должности на Дальнем Востоке. С 1948 года - заместитель начальника кафедры Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

В 1953 году Ротмистров и сам окончил Высшая военная академия имени К. Е. Ворошилова (любопытная деталь - в возрасте 52 года и будучи 9 лет в маршальском звании!), после чего стал в ней же начальником кафедры, вёл военно-педагогическую и военно-научную работу. Доктор военных наук (1956), профессор (1958). В 1958 — 1964 годах был начальником Военной Академии бронетанковых войск.

С 1964 года Ротмистров был помощником Министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям, с 1968 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Скончался маршал Ротмистров в Москве 6 апреля 1982 года.

Воинские звания и награды

-

1942генерал-майор танковых войск 1942генерал-лейтенант танковых войск 1943генерал-полковник танковых войск 1944маршал бронетанковых войск1962главный маршал бронетанковых войск

-

(7.05.1965)

- 6 орденов Ленина (январь 1942, . )

- 4 ордена Красного Знамени (1921, . ) 1-й степени (февраль 1944) 1-й степени 2-й степени (январь 1943) (1940) 3-й степени (1975)

- Медали

- Иностранные ордена.

Память

Библиография

Читайте также: