Реакция связывания комплемента кратко

Обновлено: 28.06.2024

Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том, что при соответствии друг другу антигены и антитела образуют иммунный комплекс, к которому через Fc-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), т. е. происходит связывание комплемента комплексом антиген—антитело. Если же комплекс антиген—антитело не образуется, то комплемент остается свободным.

Специфическое взаимодействие АГ и AT сопровождается адсорбцией (связыванием) комплемента. Поскольку процесс связывания комплемента не проявляется визуально, Ж. Борде и О. Жангу предложили использовать в качестве индикатора гемолитическую систему (эритроциты барана + гемолитическая сыворотка), которая показывает, фиксирован ли комплемент комплексом АГ-АТ. Если АГ и ATсоответствуют друг другу, т. е. образовался иммунный комплекс, то комплемент связывается этим комплексом и гемолиза не происходит. Если AT не соответствует АГ, то комплекс не образуется и комплемент, оставаясь свободным, соединяется со второй системой и вызывает гемолиз.

Компоненты. Реакция связывания комплемента (РСК) относится к сложным серологическим реакциям. Для ее проведения необходимы 5 ингредиентов, а именно: АГ, AT и комплемент (первая система), эритроциты барана и гемолитическая сыворотка (вторая система).

Антигеном для РСК могут быть культуры различных убитых микроорганизмов, их лизаты, компоненты бактерий, патологически измененных и нормальных органов, тканевых липидов, вирусы и вирусосодержащие материалы.

В качестве комплемента используют свежую или сухую сыворотку морской свинки.

Механизм. РСК проводят в две фазы: 1-я фаза — инкубация смеси, содержащей три компонента антиген + антитело + комплемент; 2-я фаза (индикаторная) — выявление в смеси свободного комплемента путем добавления к ней гемолитической системы, состоящей из эритроцитов барана, и гемолитической сыворотки, содержащей антитела к ним. В 1-й фазе реакции при образовании комплекса антиген—антитело происходит связывание им комплемента, и тогда во 2-й фазе гемолиз сенсибилизированных антителами эритроцитов не произойдет; реакция положительная. Если антиген и антитело не соответствуют друг другу (в исследуемом образце нет антигена или антитела), комплемент остается свободным и во 2-й фазе присоединится к комплексу эритроцит — антиэритроцитарное антитело, вызывая гемолиз; реакция отрицательная.

Применение. РСК применяют для диагностики многих инфекционных болезней, в частности сифилиса (реакция Вассермана).

26. Антителообразование: первичный и вторичный ответ.

Способность к образованию антител появляется во внутриутробном периоде у 20-недельного эмбриона; после рождения начинается собственная продукция иммуноглобулинов, которая увеличивается до наступления зрелого возраста и несколько снижается к старости. Динамика образования антител имеет различный характер в зависимости от силы антигенного воздействия (дозы антигена), частоты воздействия антигена, состояния организма и его иммунной системы. При первичном и повторном введении антигена динамика антителообразования также различна и протекает в несколько стадий.Выделяют латентную, логарифмическую, стационарную фазу и фазу снижения.

В латентной фазе происходят переработка и представление антигена иммунокомпетентным клеткам, размножение клона клеток, специализированного на выработку антител к данному антигену, начинается синтез антител. В этот период антитела в крови не обнаруживаются.

Во время логарифмической фазы синтезированные антитела высвобождаются из плазмоцитов и поступают в лимфу и кровь.

В стационарной фазе количество антител достигает максимума и стабилизируется, затем наступает фаза снижения уровня антител. При первичном введении антигена (первичный иммунный ответ) латентная фаза составляет 3—5 сут, логарифмическая — 7— 15 сут, стационарная — 15—30 сут и фаза снижения — 1—6 мес. и более. Особенностью первичного иммунного ответа является то, что первоначально синтезируется IgM, а затем IgG.

В отличие от первичного иммунного ответа при вторичном введении антигена (вторичный иммунный ответ) латентный период укорочен до нескольких часов или 1—2 сут, логарифмическая фаза характеризуется быстрым нарастанием и значительно более высоким уровнем антител, который в последующих фазах длительно удерживается и медленно, иногда в течение нескольких лет, снижается. При вторичном иммунном ответе в отличие от первичного синтезируются главным образом IgG.

Такое различие динамики антителообразования при первичном и вторичном иммунном ответе объясняется тем, что после первичного введения антигена в иммунной системе формируется клон лимфоцитов, несущих иммунологическую память о данном антигене. После повторной встречи с этим же антигеном клон лимфоцитов с иммунологической памятью быстро размножается и интенсивно включает процесс антителогенеза.

Очень быстрое и энергичное антителообразование при повторной встрече с антигеном используется в практических целях при необходимости получения высоких титров антител при производстве диагностических и лечебных сывороток от иммунизированных животных, а также для экстренного создания иммунитета при вакцинации.

Реакция гемолиза (РГ) – это разрушение эритроцитов при действии антител при участии комплемента.

1. Антиген - 3% взвесь эритроцитов на изотоническом растворе хлорида натрия;

2. Антитело - гемолитическая сыворотка – сыворотка, содержащая антитела к эритроцитам (гемолизины); сыворотку получают путем иммунизации кроликов эритроцитами барана;

3. Комплемент – система белков крови, которые адсорбируюся на комплексе антиген-антитело и формируют мембраноатакующий комплекс, который разрушает антиген, т.е. разрушает эритроциты или, по-другому, вызывает лизис эритроцитов (гемолиз). В качестве комплемента используется свежеприготовленная сыворотка крови морских свинок.

Если в пробирку поместить в определенных количествах эритроциты, гемолитическую сыворотку и комплемент, то в течение нескольких минут произойдет разрушение (гемолиз) эритроцитов, в результате чего смесь из темно-красной станет розовой ("лаковая кровь").

Реакция гемолиза используется в качестве индикатора при постановке реакции связывания комплемента.

Реакция связывания комплемента (РСК)– это сложная серологическая реакция, в которой участвуют 2 системы антиген-антитело и комплемент. 1-ая система – специфическая, 2-ая – гемолитическая система.

Эта реакция разработана Ж.Борде и О.Жангу, которые установили, что при образовании комплекса антиген-антител с этим комплексом связывается комплемент. Видимого эффекта при этом не наблюдается, поэтому для выявления связывания комплемента (а следовательно, и для выявления образования комплекса антиген-антитело при их соответствии друг другу), т.е. в качестве индикатора используется 2-ая – гемолитическая система.

РСК используется чаще для серодиагностики (обнаружения антител к возбудителю заболевания в сыворотке крови больного) гонореи, сифилиса, коклюша, сыпного тифа и др. риккетсиозов и многих вирусных заболеваний. РСК также используется для сероидентификации.

1. Антиген – экстракты микробов, гаптены, реже – взвесь микробов, т.е. антиген может быть как корпускулярным (нерастворимым), так и молекулярным (растворимым).

2. Антитело – сыворотка крови больного человека (при серодиагностике) или иммунная диагностическая сыворотка, содержащая известные антитела (при сероидентификации).

3. Эритроциты барана – антигены гемолитической реакции.

4. Гемолитическая сыворотка – сыворотка, содержащая антитела к эритроцитам барана. Сыворотку получают путем иммунизации кролика эритроцитами барана.

5. Комплемент – свежеприготовленная сыворотка крови морских свинок (жидкая или лиофильно высушенная).

6. Электролит – изотонический раствор хлорида натрия.

Перед постановкой опыта антиген, сыворотка больного, гемолитическая сыворотка и комплемент титруются (определяется их титр). Сыворотка больного прогревается при 56°С в течение 30 мин.

РСК проводят в 2 фазы.

I фаза – специфическая: в одной пробирке готовят специфическую систему - смешивают равные количества известного антигена, сыворотки больного и комплемента, в другой пробирке готовят гемолитическую систему – смесь эритроцитов барана и гемолитической сыворотки, пробирки ставят в термостат при 37°С на 30 мин. Одновременно готовят контроли на антиген, комплемент и гемосистему, контрольные пробы с сывороткой заведомо больного человека (положительная сыворотка) и заведомо здорового человека (отрицательная сыворотка) и также помещают в термостат на 30 мин.

II фаза – индикаторная: в исходную смесь и во все контрольные пробирки добавляют одинаковые количества гемолитической системы и учитывают результаты реакции после выдерживания в термостате 30 мин.

Учет результатов РСК проводятпри безупречных результатах в контролях.

Положительная реакция (человек болен и в его сыворотке имеются соответствующие антитела к возбудителю заболевания - антигену): в I фазе в специфической системе образуются комплексы антиген-антитело, с которыми связывается комплемент, после добавления гемолитической системы во II фазе гемолиз не наблюдается, так как комплемент связан 1-ой специфической системой. Видимый эффект – образование осадка эритроцитов.

Отрицательная реакция (человек здоров и в его сыворотке нет антител к возбудителю заболевания): комплексов антиген-антитело не образуется и комплемент в I фазе остается свободным, после добавления гемолитической системы во II фазе комплемент связывается с обязательно имеющимися здесь комплексами антиген-антитело (это комплексы эритроциты-антиэритроцитарные антитела) и вызывает гемолиз эритроцитов. Видимый эффект – гемолиз эритроцитов – "лаковая кровь".

В диагностике инфекционных заболеваний также используются реакция нейтрализация (РН) токсина антитоксической сывороткой, реакция иммунофлюоресценции (РИФ), радиоиммунный анализ (РИА), иммуноферментный анализ (ИФА).

Реакция гемолиза.

Реакция гемолиза (РГ) – это разрушение эритроцитов при действии антител при участии комплемента.

1. Антиген - 3% взвесь эритроцитов на изотоническом растворе хлорида натрия;

2. Антитело - гемолитическая сыворотка – сыворотка, содержащая антитела к эритроцитам (гемолизины); сыворотку получают путем иммунизации кроликов эритроцитами барана;

3. Комплемент – система белков крови, которые адсорбируюся на комплексе антиген-антитело и формируют мембраноатакующий комплекс, который разрушает антиген, т.е. разрушает эритроциты или, по-другому, вызывает лизис эритроцитов (гемолиз). В качестве комплемента используется свежеприготовленная сыворотка крови морских свинок.

Если в пробирку поместить в определенных количествах эритроциты, гемолитическую сыворотку и комплемент, то в течение нескольких минут произойдет разрушение (гемолиз) эритроцитов, в результате чего смесь из темно-красной станет розовой ("лаковая кровь").

Реакция гемолиза используется в качестве индикатора при постановке реакции связывания комплемента.

Реакция связывания комплемента (РСК)– это сложная серологическая реакция, в которой участвуют 2 системы антиген-антитело и комплемент. 1-ая система – специфическая, 2-ая – гемолитическая система.

Эта реакция разработана Ж.Борде и О.Жангу, которые установили, что при образовании комплекса антиген-антител с этим комплексом связывается комплемент. Видимого эффекта при этом не наблюдается, поэтому для выявления связывания комплемента (а следовательно, и для выявления образования комплекса антиген-антитело при их соответствии друг другу), т.е. в качестве индикатора используется 2-ая – гемолитическая система.

РСК используется чаще для серодиагностики (обнаружения антител к возбудителю заболевания в сыворотке крови больного) гонореи, сифилиса, коклюша, сыпного тифа и др. риккетсиозов и многих вирусных заболеваний. РСК также используется для сероидентификации.

1. Антиген – экстракты микробов, гаптены, реже – взвесь микробов, т.е. антиген может быть как корпускулярным (нерастворимым), так и молекулярным (растворимым).

2. Антитело – сыворотка крови больного человека (при серодиагностике) или иммунная диагностическая сыворотка, содержащая известные антитела (при сероидентификации).

3. Эритроциты барана – антигены гемолитической реакции.

4. Гемолитическая сыворотка – сыворотка, содержащая антитела к эритроцитам барана. Сыворотку получают путем иммунизации кролика эритроцитами барана.

5. Комплемент – свежеприготовленная сыворотка крови морских свинок (жидкая или лиофильно высушенная).

6. Электролит – изотонический раствор хлорида натрия.

Перед постановкой опыта антиген, сыворотка больного, гемолитическая сыворотка и комплемент титруются (определяется их титр). Сыворотка больного прогревается при 56°С в течение 30 мин.

РСК проводят в 2 фазы.

I фаза – специфическая: в одной пробирке готовят специфическую систему - смешивают равные количества известного антигена, сыворотки больного и комплемента, в другой пробирке готовят гемолитическую систему – смесь эритроцитов барана и гемолитической сыворотки, пробирки ставят в термостат при 37°С на 30 мин. Одновременно готовят контроли на антиген, комплемент и гемосистему, контрольные пробы с сывороткой заведомо больного человека (положительная сыворотка) и заведомо здорового человека (отрицательная сыворотка) и также помещают в термостат на 30 мин.

II фаза – индикаторная: в исходную смесь и во все контрольные пробирки добавляют одинаковые количества гемолитической системы и учитывают результаты реакции после выдерживания в термостате 30 мин.

Учет результатов РСК проводятпри безупречных результатах в контролях.

Положительная реакция (человек болен и в его сыворотке имеются соответствующие антитела к возбудителю заболевания - антигену): в I фазе в специфической системе образуются комплексы антиген-антитело, с которыми связывается комплемент, после добавления гемолитической системы во II фазе гемолиз не наблюдается, так как комплемент связан 1-ой специфической системой. Видимый эффект – образование осадка эритроцитов.

Отрицательная реакция (человек здоров и в его сыворотке нет антител к возбудителю заболевания): комплексов антиген-антитело не образуется и комплемент в I фазе остается свободным, после добавления гемолитической системы во II фазе комплемент связывается с обязательно имеющимися здесь комплексами антиген-антитело (это комплексы эритроциты-антиэритроцитарные антитела) и вызывает гемолиз эритроцитов. Видимый эффект – гемолиз эритроцитов – "лаковая кровь".

В диагностике инфекционных заболеваний также используются реакция нейтрализация (РН) токсина антитоксической сывороткой, реакция иммунофлюоресценции (РИФ), радиоиммунный анализ (РИА), иммуноферментный анализ (ИФА).

Реакция связывания комплемента (РСК)

Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том, что при соответствии друг другу антигенов и антител они образуют иммунный комплекс, к которому через Fc-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), те происходит связывание комплемента комплексом антиген - антитело. Если же комплекс антиген - антитело не образуется, то комплемент остается свободным. PCK проводят в две фазы 1-я фаза - инкубация смеси, содержащей антиген + антитело + комплемент, 2-я фаза (индикаторная) - выявление в смеси свободного комплемента путем добавления к ней гемолитической системы, состоящей из эритроцитов барана, и гемолитической сыворотки, содержащей антитела к ним. В 1-й фазе реакции при образовании комплекса антиген - антитело происходит связывание им комплемента, и тогда во 2-й фазе гемолиз сенсибилизированных антителами эритроцитов не произойдет (реакция положительная). Если антиген и антитело не соответствуют друг другу (в исследуемом образце нет антигена или антитела), комплемент остается свободным и во 2-й фазе присоединится к комплексу эритроцит - антиэритроцитарное антитело, вызывая гемолиз (реакция отрицательная).

Антигены и антитела. Серологические реакции между антигенами и антителами.

Антигены – генетически чужеродные вещества, которые при введении в организм животного или человека вызывают специфический иммунный ответ — синтез антител, формирование сенсибилизированных Т-лимфоцитов, иммунологической памяти или толерантности. Под чужеродными веществами понимаются химические структуры, которых нет в организме. Инородными для организма человека являются вирусы, микроорганизмы, а также клетки, ткани, органы животных и других людей. Антигены имеют несколько рецепторов для связи с антителами и способны вступать в реакцию с ними как в организме животного или человека (in vivo), так и вне организма – в пробирке (in vitro).

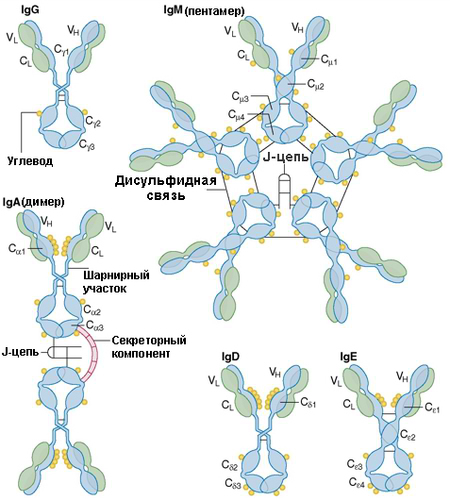

Антитела - высокомолекулярные белки глобулиновой фракции сыворотки крови. Антитела синтезируются под влиянием антигена и способны специфично реагировать (соединяться) с соответствующим антигеном. Все антитела имеют характерную структуру иммуноглобулинов; отличаются по иммунологическим, биологическим и физическим свойствам; и делятся на 5 классов – ІgG , ІgА, ІgМ, ІgD и ІgЕ.

Серологические реакции

В лабораторной практике используют серологические реакции — лабораторные реакции между антигенами и антителами, которые приводят к регистрируемым изменениям в исследуемой системе. Эти реакции получили название серологических, так как для их постановки используют сыворотку (serum), содержащую антитела.

Серологические исследования, выполняемые для обнаружения специфических антител и антигена возбудителя при инфекционных заболеваниях, — более доступные методы лабораторной диагностики, чем бактериологическое выявление возбудителя. В ряде случаев серологические исследования остаются единственным методом диагностики инфекционных заболеваний.

Некоторые методы определения антител, используемые в лабораторной практике

1. Реакция связывания комплемента

Комплемент - это система белков плазмы крови, которая включает в себя 9 компонентов указанных буквой С (С1, С2, С3. С9), фактор В, фактор D и ряд регуляторных белков. Некоторые из этих компонентов состоят из 2 - 3 белков, например С1 - это комплекс из трех белков. Эти белки циркулируют в кровеносном русле и присутствуют на мембранах клеток. Комплемент является важнейшей системой как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Эта система предназначена для защиты организма от действия чужеродных агентов и участвует в реализации иммунного ответа организма. Комплемент был открыт в конце 19-го столетия бельгийским ученым Ж. Борде.

Реакция связывания комплемента (РСК) – серологическая реакция, используемая для количественного определения комплементсвязывающих антител и антигенов. Впервые описана Борде и Жангу (Bordet - Gengou) в 1901 году. РСК основана на том, что комплекс "антиген - антитело" способен поглощать комплемент, который добавляют в реакционную смесь. При соответствии друг другу антигенов и антител они образуют иммунный комплекс, к которому присоединяется комплемент. Специфический иммунный комплекс адсорбирует комплемент, добавленный в систему, т.е. происходит связывание комплемента комплексом антиген - антитело. Чем больше антител, тем больше фиксируется комплемента. Если же комплекс "антиген - антитело" не образуется, то комплемент остается свободным.

Сложность РСК состоит в том, что реакция образования комплекса "антиген - антитело – комплемент" невидимая. Для выявления компонентов реакции используют дополнительную индикаторную гемолитическую систему. С помощью реакции гемолиза проводится количественное определение остатка комплемента после окончания реакции антигена с антисывороткой.

Реакцию связывания комплемента (РСК) используют для выявления антител на определенный антиген или определяют тип антигена по известному антителу. В этой сложной серологической реакции участвуют две системы и комплемент. Первая система - бактериологическая (основная), состоит из антигена и антитела. Вторая система - гемолитическая (индикаторная). В нее входят эритроциты барана (антиген) и соответствующая им гемолитическая сыворотка (антитело).

РСК ставят в два приема: вначале соединяют антиген с испытуемой сывороткой крови, в которой отыскивают антитела, а затем добавляют комплемент. Если антиген и антитело соответствуют друг другу, то образуется иммунный комплекс, который связывает комплемент. При отсутствии в сыворотке антител иммунный комплекс не образуется и комплемент остается свободным. Поскольку процесс адсорбции комплемента комплексом визуально невидимый, то для выявления этого процесса добавляют гемсистему.

В связи с высокой чувствительностью реакция связывания комплемента (РСК) применяется как для серологической диагностики бактериальных и вирусных инфекций, аллергических состояний, так и для идентификации антигенов (выделенной бактериальной культуры).

2. Реакция преципитации

Реакция преципитации (РП) (от лат. praecipitatio – выпадение осадка, падение вниз) основана на выпадении в осадок специфического иммунного комплекса, состоящего из растворимого антигена и специфического антитела в присутствии электролита. В результате реакции образуется мутное кольцо или рыхлый осадок – преципитат. Реакция преципитации происходит между водорастворимым антигеном и антителом, получаются крупные комплексы, которые выпадают в осадок

3. Реакция флоккуляции

Реакция флоккуляции (по Рамону) (от лат floccus - хлопья шерсти, flocculi – клочья, хлопья; flocculation – образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (флокул) из мелких частиц дисперсной фазы) - появление опалесценции или хлопьевидной массы (иммунопреципитации) в пробирке при реакции токсин - антитоксин или анатоксин – антитоксин. Ее применяют для определения активности антитоксической сыворотки или анатоксина.

4. Реакция агглютинации

Агглютинация (от лат. agglutinatio — склеивание) – это реакция взаимодействия антигена со специфическим антителом, которая проявляется в виде склеивания. При этом антигены в виде частиц-корпускул (микробные клетки, эритроциты и др.) склеиваются антителами и выпадают в осадок (агглютинат) в виде хлопьев. Агглютинаты обычно видны невооруженным глазом. Для появления реакции необходимо присутствие электролитов (например, изотонического раствора хлорида натрия), ускоряющих процесс агглютинации.

С помощью реакции агглютинации (РА), reactio agglutinationis (англ. agglutination test) выявляют антитела или корпускулярные антигены. В зависимости от вида используемого иммунодиагностикума различают реакцию микробной агглютинации, гемагглютинации, латексагглютинации, коаглютинации и т.д.

5. Название антител, участвующих в осадочных реакциях

Антитела, участвующие в осадочные реакциях, получили традиционное название по своему взаимодействию с антигеном:

агглютинины – вызывают склеивание корпускулярного антигена – агглютиногена и осаждение комплекса антиген - антитела (агглютината);

В лизирующих реакциях участвуют бактериолизины (вызывают лизис бактерий) и гемолизины (вызывают лизис эритроцитов).

Читайте также: