Проследите по карте атласа маршруты важнейших географических экспедиций 19 века кратко

Обновлено: 28.06.2024

1. Интерес государства к географии был обусловлен необходимостью картирования присоединенных ранее к России обширных территорий и описания их природных условий в целях дальнейшего освоения.

Вопросы и задания

1. К первому этапу исследования территории России можно отнести картографо-географические исследования в XVIII веке, которые проводились в европейской части страны, на Урале, на Азовском и Каспийском морях. Целью исследований под руководством И.К. Кирилова и В.Н. Татищева было картографирование земель Российской империи.

Вторым этапом являются экспедиции, организованные по приказу Петра I: на Камчатку и Курилы (1719-1721 гг.), Первая Камчатская экспедиция (1725-1730 гг.), Великая Северная экспедиция (1733-1743 гг.). В результате были исследованы побережья Евразии, повторно открыты Сибирь и Дальний Восток, составлен Атлас Российской империи.

Следующий этап исследования территории России – научные экспедиции во второй половине XVIII века, организованные Академией наук России. Экспедиции под руководством П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, С.Г. Гмелина, Н.Я. Озерецковского, В.Ф. Зуева на детальное изучение Восточно-Европейской равнины и южных районов Сибири.

Четвертым этапом стали открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки в ходе кругосветных и полукругосветных путешествий в XIX веке под руководством И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина, Ф.П. Врангеля, Ф.П. Литке. В 1820 году в результате экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева была открыта Антарктида.

К пятому этапу относятся географические открытия и исследования во второй половине XIX века под эгидой Русского географического общества (РГО), экспедиции П.П. Семёнова-Тян-Шанского, П.А. Кропоткина, И.Д. Черского, Н.М. Пржевальского, В.А. Обручева, В.В. Докучаева, Н.Н. Миклухо-Маклая.

2. В XV – XVII веках русские экспедиции проводились, как правило, по рекам. А уже в XVIII – XIX веках маршруты путешественников пролегали не только по рекам, но и морям, океанам, что было связано с необходимостью их изучения с целью поиска удобных транспортных путей.

3. 1) Первое кругосветное плавание Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского на кораблях "Надежда" и "Нева".

7 августа 1803 года экспедиция вышла из Кронштадта, взяв курс на Копенгаген. Далее маршрут следовал по схеме Фалмут (Великобритания) – Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) – Флорианополис (Бразилия) – Остров Пасхи – Нукухива (Маркизские острова) – Гонолулу (Гавайские острова) – Петропавловск-Камчатский – Нагасаки (Япония) – остров Хоккайдо (Япония) – Южно-Сахалинск – Ситка (Аляска) – Кадьяк (Аляска) – Гуанчжоу (Китай) – Макао (Португалия) – остров Святой Елены – острова Корву и Флориш (Азорские острова) – Портсмут (Великобритания). 17 августа 1806 года экспедиция вернулась в Кронштадт.

2) Кругосветная экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева

31 октября 1820 года после ремонта путешественники снова вышли из Порт-Джексона в западную часть Антарктики. 30 января 1821 года корабли покинули воды Антарктики. Далее прибыли в Рио-де-Жанейро и в апреле 1821 года суда вышли в обратный путь.

24 июля 1821 года корабли прибыли в Кронштадт.

23 августа 1825 года "Кроткий" покинул Кронштадт. Более 40 дней потребовалось ему, чтобы пересечь Атлантический океан. После непродолжительной стоянки в Рио-де-Жанейро транспорт вновь вышел в море курсом на мыс Горн. После стоянки в порту Вальпараисо (Чили) начали переход через Тихий океан. "Кроткий" зашел на остров Нука-Хива (Маркизские острова). Стоянка продолжалась всего одну неделю.

В Петропавловск "Кроткий" прибыл 12 июня 1826 года. Сдав груз, путешественники отправились в Новоархангельск - один из основных портов Русской Америки, и 12 октября вышел в обратный путь. Маршрут пролегал через Гавайские острова, Манилу, через Индийский океан, вокруг мыса Доброй Надежды. Обогнув Африку, транспорт стал продвигаться на север, мимо острова Св. Елены, в Портсмут, затем Копенгаген и 14 сентября 1827 вернулся в Кронштадт, совершив кругосветное плавание за 2 года и 21 день.

4) Амурская экспедиция Г.И. Невельского (1849-1855)

5) Экспедиция П.П. Семёнова-Тян-Шанского (1856-1857)

Весной 1856 г. Семёнов выехал из Петербурга и отправился на восток через Москву, Казань и Урал, далее по Большому Сибирскому тракту. К лету он достиг Иртыша, а в конце июня уже оказался на Алтае. На Западном (Рудном) Алтае он провел более месяца. В конце июля путешественник двинулся на юг, к озеру Балхаш. К югу от озера он увидел обнаруженный еще в 1842 г. А. И. Шренком высокий хребет и назвал его Джунгарский Алатау. За горной цепью располагалась долина реки Или. Пройдя ее, Семёнов добрался до Заилийского.

Осенью он предпринял два похода к озеру Иссык-Куль. Первый, восточный маршрут проходил через высокий хребет, который Семёнов назвал Заилийским Алатау, долину реки Чилик, хребет Кунгей-Алатау, долину рек Тюп и Джергалап. Южнее Иссык-Куля путешественник увидел непрерывную цепь заснеженных гор – хребет Терскей-Алатау. Обратно он вернулся тем же маршрутом. Для второго похода Семёнов выбрал другой путь – западный. Он снова пересек Заилийский Алатау, только в его западной части, и спустился в долину реки Чу, на юго-западе от которой возвышался Киргизский хребет. По долине Чу и через Боамское ущелье он вышел к западной оконечности Иссык-Куля.

Весной 1857 г. Семёнов вернулся в Заилийское и отправился на восток вдоль северного склона Заилийского Алатау до реки Чилик, затем добрался до реки Чарын в ее верхнем течении. Поднялся на гребень хребта Тораигыр. Перевалив через Кунгей-Алатау, Семёнов прошел на юг к северным склонам Терскей-Алатау. Во время следующего похода он достиг Нарына и поднялся по его левой составляющей. С перевала в Терскей-Алатау он спустился в долину реки Сары-Джаз, притока Тарима, и добрался до ее верховий, где открыл огромные ледники. Затем Семёнов вернулся в Заилийское.

4. На карте указан маршрут Ленско-Енисейского отряда (1735-1742) экспедиции.

В задачи Ленско-Енисейской части отряда под руководством Прончищева входила опись участка побережья к западу от устья Лены. Отряд спустился вниз по Лене, достигнув устья, повернул на север в обход дельты Лены. Через левый рукав реки отряд вышел в открытое море и взял курс на запад, далее дошел до устья реки Оленек. В августе 1736 года путешественники продолжили плавание на запад к полуострову Таймыр, достигли устья Анабары. В середине августа отряд подошел к левому берегу Хатангской губы, а затем повернул на север. У восточного берега Таймыра исследователи открыли острова, названные ими именем Петра I. Дойдя до широты 77° 29', мореплаватели приняли решение о возвращении на зимовку. Обратно отряд шел по тому же маршруту вдоль восточного берега Таймырского полуострова. Прончищев повел корабль к Оленекскому зимовью. В конце августа Василий Васильевич Прончищев умер. Руководство отрядом принял на себя Семен Челюскин.

С установлением санного пути Челюскин отправился в Якутск с рапортом Берингу. В декабре 1737 г. Было принято решение о продолжении работы отряда. Новым начальником Ленско-Енисейского отряда был назначен Харитон Лаптев. Лаптев с отрядом направился из Якутска вниз по Лене. На пути к Хатангскому заливу отрядом была открыта небольшая, глубоко вдающаяся в сушу бухта, которую они назвали Нордвик (Северный залив). Отряд подошел к мысу Св. Фаддея. На собачьих упряжках по льду группа участников экспедиции добралась до берега и исследовала его. Приближалась зима, начались морозы, поэтому по общему решению экипажа судно вернулось к устью Хатанги. В марте 1740 г. геодезист Чекин направился через тундру к устью реки Таймыры, чтобы провести описание берега до устья Пясины. На карту было положено около 100 км побережья.

Географические объекты, которые носят имена русских путешественников:

Острова – Врангеля, Беринга, Ратманова, Литке, Воронина;

Моря – Берингово, Лаптевых;

Проливы – Берингов, Литке, Вилькицкого;

Заливы – Шелихова, Бабушкина.

Школа географа-исследователя

Задание

Коцебу Отто Евстафьевич (1787–1846) — кругосветный мореплава-

тель, трижды (1803–1806, 1815–1818, 1823–1826 гг.) обогнувший Землю.

ванием были открыты и описаны бухты, заливы и острова у северо-запад-

ных берегов Америки (бухта Шишмарёва, остров Сарычева, залив Коцебу

и др.), острова и атоллы в тропической Океании. Командуя шлюпом «Пред-

и в Русскую Америку. Во время этого плавания на пути от Чили к Камчат-

ке были открыты неизвестные острова и атоллы.

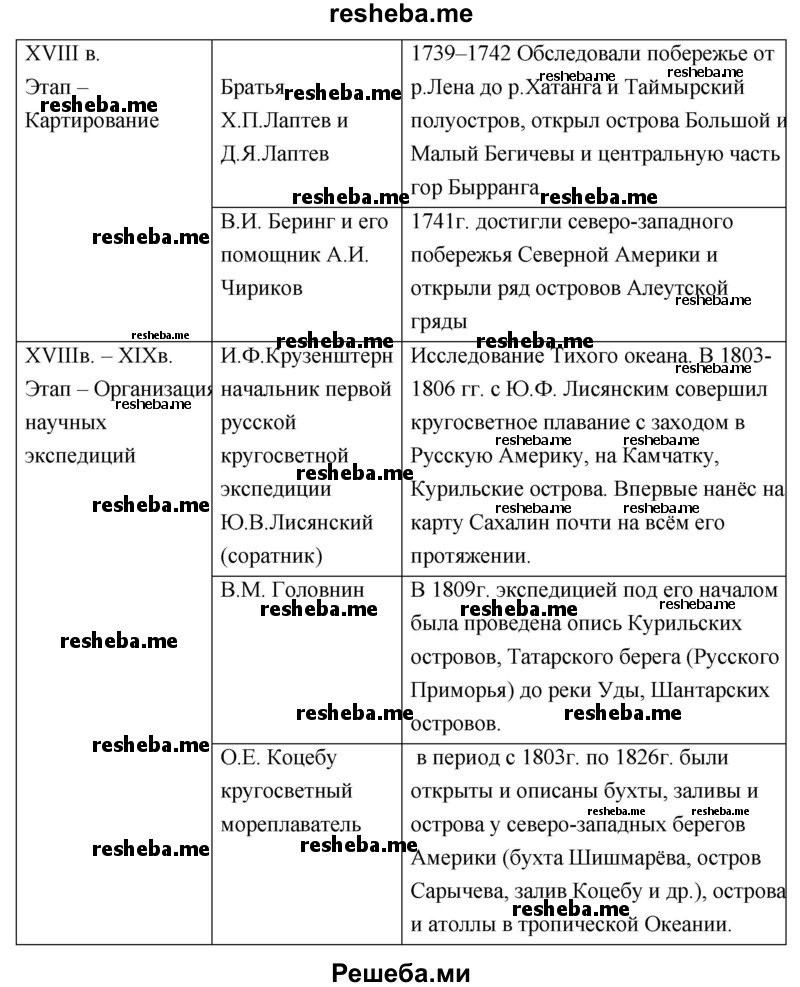

К началу XVIII в. огромные территории Российской империи были изучены ещё очень слабо. Поэтому важнейшим направлением её географического исследования было картирование присоединённых ранее земель.

По инициативе Петра I были организованы экспедиции на Камчатку и Курилы (1719–1721 гг.), затем последовала Первая Камчатская экспедиция (1725–1730 гг.) под руководством В. Беринга.

Особенно большую роль в картировании открытых земель сыграла Великая северная (Вторая Камчатская) экспедиция (1733–1743 гг.). В результате работы экспедиций был вторично открыт пролив между Азией и Америкой, исследованы побережья материка от о. Вайгач до Камчатки и Курил, составлены подробные и точные карты.

Какие этапы можно выделить в исследовании территории России в XVIII–XIX веках?

В исследовании территории России в XVIII — XIX в можно выделить несколько этапов:

В конце XVIIв., в начале XVIIIв. был так называемый разведывательный этап в исследовании территории России — когда в основном торговые и военные люди исследовали новые территории с целью расширения рынков сбыта продукции, поиски новых территорий для поселения и развития хозяйства, расширения территории страны;

Второй этап — Картирование — начался в XVIII в. и проводилось в основном государственными чиновниками с привлечением людей науки, исследователей.

Цель картирования состояла в определении состава присоединенной территории, расположение рек, озер, горных пространств, определения территории проживания разных народов на присоединенных территориях, возможности проложения транспортных коммуникаций.

Важнейший этап географического изучения территории России — организация научных экспедиций.

Во второй половине XVIII в. Академией наук России, были осуществлены экспедиции, которые проводили исследования в европейской и азиатской части страны. Результатом этих исследований явилось детальное и всестороннее изучение Восточно — Европейской равнины и некоторых южных районов Сибири.

В первой половине XIX в. большой размах получили кругосветные плавания русских военных кораблей. Русскому правительству нужны были морские пути для доставки грузов на дальний Восток, потому что сушей было дорого и долго. К этому периоду принадлежат кругосветные и полукругосветные путешествия известных русских мореплавателей И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина, Ф.П. Врангеля, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке.

В 1819–1821 гг. состоялась экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, в результате которой была открыта Антарктида.

2. Вопрос

По картам атласа проследите маршруты важнейших путешествий русских экспедиций XVIII — XIX века.

В чём состояло их отличие от путешествий землепроходцев в XV–XVII в.?

Если в XV — XVII маршруты путешественников русских экспедиций были в основном сухопутными, то XVIII — XIX большей частью шло исследование морей, океанов, поиск коротких транспортных морских путей.

3. Вопрос

Проследите по карте атласа маршруты важнейших географических экспедиций XIX века.

1 сентября 1849 года прибыл в порт Аян.

Маршрут экспедиции Ф.П.Врангеля в 1820 — 1824г.

Отправившись из Петербурга 23 марта 1820 г., отряд 2 ноября прибыл в Нижне — Колымск. Выполнив несколько маршрутов вдоль берега и в глубь суши, Врангель и Матюшкин произвели опись берегов от реки Колымы до острова Колючин, исправили на карте положение берега и ряда островов. От устья Колымы до мыса Большого Баранова, Врангель перебрался на Медвежьи острова и описал часть их, прошел по льду на собачьих упряжках от мыса Шелагского на север в поисках новой земли и только потом вернулся в Нижнеколымск.

Экспедиции П.П. Семенова — Тянь — Шанского 1856 — 1867г.

Осенью 1856г. из Заилиского (Верный, Алма — Ата) П.П. Семенов — Тянь — Шанский начал исследовательский поход. Первый, восточный маршрут проходил через высокий хребет, который Семёнов назвал Заилийским Алатау, долину реки Чилик, хребет Кунгей — Алатау, долину рек Тюп и Джергалап. Южнее Иссык — Куля путешественник увидел непрерывную цепь заснеженных гор — хребет Терскей — Алатау. Обратно он вернулся тем же маршрутом.

Для второго похода Семёнов выбрал другой путь — западный. Он снова пересек Заилийский Алатау, только в его западной части, и спустился в долину реки Чу, на юго — западе от которой возвышался Киргизский хребет. По долине Чу и через Боамское ущелье он вышел к западной оконечности Иссык — Куля. До сих пор считалось, что Чу вытекает из озера, Семёнову же удалось доказать ошибочность этого мнения.

Весной 1857 г. Семёнов вернулся в Заилийское. Он отправился на восток вдоль северного склона Заилийского Алатау до реки Чилик, затем добрался до реки Чарын в ее верхнем течении. Поднявшись на гребень хребта Тораигыр, Семёнов увидел на юго — востоке великолепную остроконечную пирамиду пика Хан — Тенгри (высота 7010 м). Во всяком случае, так долго считалось. На самом деле это была вершина, известная киргизам под именем Кан — Тоо (Кровавая гора): настоящий Хан — Тенгри (7439 м), названный так китайцами, располагается юго — западнее. Позже его назовут пиком Победы.

Перевалив через Кунгей — Алатау, Семёнов прошел на юг к северным склонам Терскей — Алатау. Поднявшись на перевал, он увидел на юге реку Нарын — правую составляющую Сырдарьи. Во время следующего похода он достиг Нарына и поднялся по его левой составляющей. С перевала в Терскей — Алатау он спустился в долину реки Сары — Джаз, притока Тарима, и добрался до ее верховий, где открыл огромные ледники. Затем Семёнов вернулся в Заилийское. Экспедиция была закончена.

Экспедиция Н.М. Пржевальского 1867 — 69г.

Маршрут путешествия проходил через Хабаровку, станицу Буссе, озеро Ханка, хребет Сихотэ — Алинь, Новгородскую гавань, залив Посьета, пост Раздольный, Владивосток.

В своей эжеспедици Н.М. Пржевальский большое внимание уделял изучению природы, растительного и животного мира, а так же климатических условий Уссурийского края.

За два года пребывания Пржевальского в Уссурийском крае им была собрана коллекция из 310 чучел птиц, около 300 видов растений, в количестве 2 тыс. экземпляров, 10 шкур млекопитающих, 42 вида яиц птиц, в количестве 550 штук, 83 вида семян различных растений. Вывезенные из Сибири коллекции обогатили географическую науку.

Экспедиция Нильса Адольфа Эрика Норденшельда 1878 — 79г.г.

20 июля 1879 года она проследовала Беринговым проливом в Тихий океан и 24 апреля 1880 — го экспедиция Норденшельда благополучно вернулась в Стокгольм.

Кругосветная плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского

Кругосветное плавание был предпринято в 1803 — 1806 годах на небольших кораблях "Надежда" и "Нева". Экспедиция вышла из Кронштадта 26 июля по старому стилю (7 августа по новому стилю), взяв курс на Копенгаген. Далее маршрут следовал по схеме Фалмут (Великобритания) — Санта — Крус — де — Тенерифе (Канарские острова) — Флорианополис (Бразилия) — Остров Пасхи — Нукухива (Маркизские острова) — Гонолулу (Гавайские острова) — Петропавловск — Камчатский — Нагасаки (Япония) — остров Хоккайдо (Япония) — Южно — Сахалинск — Ситка (Аляска) — Кадьяк (Аляска) — Гуанчжоу (Китай) — Макао (Португалия) — остров Святой Елены — острова Корву и Флориш (Азорские острова) — Портсмут (Великобритания). 5 (17) августа 1806 года экспедиция вернулась в Кронштадт, совершив все путешествие в 3 года и 12 дней.

Кругосветная плавание Крузенштерна и Лисянского стало важной вехой в развитии отечественной географии и естественных наук.

Путешествие Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева.

Покинув острова в начале января 1820 г., экспедиция продолжила плавание на юг. Обходя сплошные льды, 15 января моряки пересекли Южный полярный круг, а 16 января (28 по новому стилю), достигнув широты 69° 23’, увидели нечто необычное: сплошные льды простирающиеся от востока через юг на запад; Это был названный впоследствии именем Беллинсгаузена шельфовый ледник, покрывающий Берег Принцессы Марты. День, когда русские мореплаватели увидели его, считается датой открытия Антарктиды.

Между тем короткое антарктическое лето заканчивалось. Суда пошли к Сиднею, стоянка в котором длилась около месяца.

Южнее Фиджи были открыты острова Восток, Великого князя Александра, Михайлова (в честь художника экспедиции), Оно — Илау и Симонова (в честь астронома экспедиции). В сентябре шлюпы вернулись в Австралию, чтобы через полтора месяца снова уйти к ледяному континенту. В середине ноября экспедиция подошла к острову Маккуори, а оттуда направилась на юго — восток.

Плавание Беллинсгаузена и Лазарева было отмечено не только многочисленными открытиями — оно оказалось весьма результативным и с точки зрения научных исследований. Благодаря новейшим приборам и многочисленным измерениям очень точно определялись географические координаты, а также магнитное склонение. Во время якорных стоянок устанавливалась высота приливов. Велись постоянные метеорологические и океанологические наблюдения. Большую ценность представляли ледовые наблюдения экспедиции.

4. Вопрос

По рис. 49 проследите маршруты отрядов Великой Северной экспедиции. Найдите на физической карте России географические объекты (острова, моря, проливы, заливы), которые носят имена русских путешественников.

Великая Северная экспедиция, или Вторая Камчатская экспедиция — это самая грандиозная за всю историю России экспедиция, которая была проведена по арктическому побережью Сибири к Северной Америке и Японии.

Великая Северная экспедиция была предпринята в 1733 — 1743 гг. В ней участвовало 13 кораблей и около тысячи человек. Во главе снова стояли Беринг и Чириков. Экспедиция пересекла Сибирь и разделилась на семь отрядов, каждый из которых выполнял свою исследовательскую задачу.

В результате Великой Северной экспедиции было исследовано все северное побережье Азии (Карского моря, моря Лаптевых, Восточно — Сибирского моря) от Урала и устья реки Кары до устья Колымы, северо — западного побережья Америки, установлены точные очертания полуостровов Таймыр, Ямал, Камчатка, исследованы и описаны большие участки нижних течений многих крупных рек от Печоры до Колымы.

Самый северный мыс Евразии получил имя своего открывателя — мыс Челюскин на полуострове Таймыр. А лежащее к востоку от Таймыра море было названо именами исследователей — братьев Лаптевых, пролив между Азией и Америкой, остров, море на севере Тихого океана названы в честь Витуса Беринга.

Острова: Врангеля, Беринга;

Проливы: Вилькицкого, Дм.Лаптева, Беринга, Литке.

Моря: Лаптевых, Берингово.

Школа географа — исследователя

На основе приложения 2 учебника, дополнительных источников географической информации и ресурсов интернета заполните таблицу.

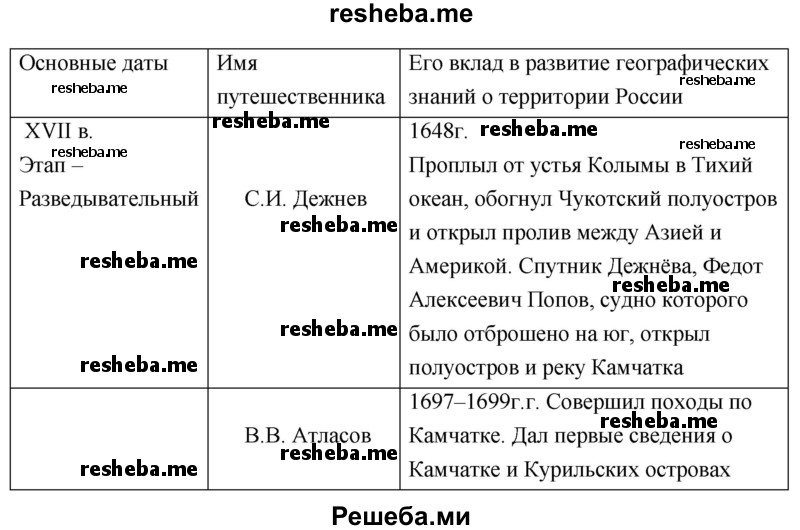

Заполнение таблицы будем производить, используя следующий критерий: этапы географических исследований в России:

Одним из известнейших флотоводцев — путешественников исследователей XIX века был Михаил Петрович Лазарев.

Проследите по картам атласа маршруты важнейших странствий российских землепроходцев: Ивана Москвитина, Пянды, Василия Бугра, Петра Бекетова, Миши Стадухина, Ивана Реброва, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Семёна Дежнёва и Федота Алексеева Попова, Владимира Атласова, Используя дополнительные источники географической информации заполните таблицу.

- Таисия

- Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ

- 2019-11-03 05:03:38

- 2

- 1

Его вклад в развитие географических познаний о территории Рф

казаки Москвитина открыли в самых общих чертах, большую часть материкового побережья Охотского моря, предположительно от 53 с. ш,, 141 в. д. до 60 с. т., 150 в. д. на протяжении 1700 км, Москвитинцы прошли через устья многих рек, через перевал Джугджур, открытое и отчасти обследованное ими море, которое пареклисламским, позднее получило

название Охотского, дошли до Сахалинского залива. В устье Уды от местных обитателей Москвитин получил дополнительные сведения об Амуре-реке и его притоках Чие (Зее) и Омути (Амгуни), о низовых и островных народах. Географические данные, собранные Москвитиным К. Иванов использовал при составлении первой карты Далекого Востока (март 1642 г.)

Открыл р. Елена (через р. Нижняя тунгуска, Чечуйским волоком, вошел в Лену, основал город Киренск)

По Елене из Нисейсы (нынче Енисейск), дошел до Ангары и по ней дошёл до реки Илим, откуда поднялся ввысь по правому притоку Игирмы. Из верховий Игирмы перешел волоком в реку Куту, по которой спустился в Елену

Основоположник сибирских городов - Нерчинска, Олёкминска, Читы, Якутска. Изучил Забайкалье,

Прошел из Якутска на Индигирку, Мому, к Алазее, Колыме, Анадырю и Охотскому морю. Значение; Открытие Колымы, основание нескольких зимовий и острогов - центров освоения Восточной Сибири и Далекого

первооткрыватель земель северной Якутии (от устья Елены до Индигирки). Открыл Оленёкекий залив с рекой Оленек (1634)nbsp; К озари 1638 года он окончил открытие Янского залива, первым прошел пролив Дмитрия Лаптева, плавал в Восточно-Сибирском море и нашел устье Индигирки. По Индигирке поднялся на 600 км, открыв восточное окончание Яно-Индигирской низменности.

На карту были нанесены реки Учур, Гонам, Зея; Поярков открыл Амурско-Зейское плато: люди

первопроходчика первыми проплыли вдоль берегов Охотского моря; казаки получили информацию о Сахалине и живущем на его местности народе; "1-ые российские смогли спуститься вниз по Амуру;

Исследователь Амура и Даурии и приамурья.

Семен Делшев и Федот Алексеев Священников

Проше Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски, по пути посетив острова Ратманова и Крузенштерна,

Проследите по картам атласа маршруты важнейших путешествий русских землепроходцев.

развитие географических знаний о территории

1. 1620 - 1623 (путь на Восток) - к

Чукотке и Камчатке.

Первооткрыватель реки Лена.

Пенда поднялся по Енисею от Туруханска

до Нижней Тунгуски, потом три года шел до ее верховьев.

Чечуйского волока, перейдя волок, плыл вниз по реке Лена до

города Якутск, до устья Куленги, потом Бурятскою степью к Ангаре, где,

вступив на суда, через Енисейск прибыл в Туруханск.

2. 1639 - 1640 гг.

Первым из европейцев вышел к Охотскому морю.

Первым побывал на Сахалине.

Было открыто и обследовано побережье Охотского

моря на протяжении 1300 км,

Удская губа, Сахалинский залив, Амурский лиман, устье Амура и остров

3. 1628 - 1655 гг.

Воевода, исследователь Сибири.

Основатель ряда сибирских

городов, таких как Якутск, Чита, Нерчинск.

В 1628—1629 участвовал в

походах по Ангаре.

государевых острогов на Енисее, Лене и

4. 1641 - 1652 гг.

Михаил Васильевич Стадухин.

Русскийземлепроходец, исследователь Северо - Восточной Сибири, одним из

первых достиг рек Колымы, Анадыря, Пенжины и Гижиги и северной части

Он первый пересек Оймяконское плоскогорье.

В начале лета 1643 Стадухин спустился по Индигирке

к морю и направился на восток.

открыл устье Колымыи поднявшись по реке до среднего течения, выявил Колымскую низменность.

5. 1630 - 1635 гг.

Василий Ермолаевич Бугор.

1630 - 1635 Василий Бугор открывал новые

земли в Сибири и на Дальнем Востоке, выявил значительную часть бассейна Лены,

проследил все (4400 км)

ее течение, а также ряд притоков.

6. 1633 - 1634 гг.

В 1633 - 1634 землепроходцы во главе с Иваном Ребровымвышли по реке Лене к Ледовитому океану.

Ребровапервой спустилась до

устья Лены, открыв Оленёкский заливс рекой Олёнок (1634 г.

7. 1643 - 1646 гг.

Первооткрыватель Среднего и Нижнего Амура.

который первым из русских проник в бассейн реки Амур, открыл реку Зея,

Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья.

8. 1649 - 1653 гг.

Совершил поход по Амуру от

впадения в него реки Урки до самых низовий.

В результате его экспедиции

приамурское коренное население приняло русское подданство.

силой, чем оставил по себе худую славу у коренного населения.

9. 1648 - 1649 гг.

Казачий атаман, землепроходец, путешественник,

мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири.

Участвовал в открытии Колымы в составе

Из Колымы на кочах

прошел по Ледовитому океану вдоль северного берега Чукотки.

Витуса Беринга первым из европейцев в 1648 прошел (Берингов) пролив,

разделяющий Чукотку и Аляску.

Попов Федот Алексеевич.

торговец, организатор и участник экспедиции1648 года, открывшей пролив (Берингов пролив)между Азией и Северной Америкой, из Северного Ледовитого океана в Тихий.

11. 1696 - 1697 гг.

в начале 1697 года экспедицию по исследованию Камчатки.

первооткрывателем Камчатки, но он был первым русским, который прошел весь полуостров с севера на юг и с запада

Он составил подробную карту

В его отчете были подробные сведения о климате, животном

и растительном мире.

За присоединение Камчатки к России Владимир Атласов, по

решению правительства, был назначен туда приказчиком.

Проследите по карте строение земной коры в атласе распределение вулканов на Земле?

Проследите по карте строение земной коры в атласе распределение вулканов на Земле.

Где их больше всего находится?

6 КЛАСС?

Докажите, что Мировой океан един, совершив путешествие по карте из Нью - Йорка в Токио.

Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?

Через какие моря , океаны, заливы и приливы проходят эти маршруты?

Докажите, что Мировой океан един, совершив путешествие по карте из Нью - Йорка а Токио?

Докажите, что Мировой океан един, совершив путешествие по карте из Нью - Йорка а Токио.

Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?

* Через какие моря, океаны, заливы и проливы проходят эти маршруты?

Известный путешественник Тур Хейердал совершил плавание на лодке из порта Сафи к острову Барбадос?

Известный путешественник Тур Хейердал совершил плавание на лодке из порта Сафи к острову Барбадос.

Проследите маршрут по карте океанов.

Что перемещало лодку путешественника?

Маршрут прослеживать не надо)Только ответьте на вопрос пожалуйста).

Помогите 5 класс пож Проследите по карте маршрут путешественника Марко Поло и запишите названия географических объектов, через которые он проходил?

Помогите 5 класс пож Проследите по карте маршрут путешественника Марко Поло и запишите названия географических объектов, через которые он проходил.

Составьте маршрут морского путешествия из Индийского океана в Атлантический, используя карты атласа?

Составьте маршрут морского путешествия из Индийского океана в Атлантический, используя карты атласа.

Какие интересные места вы встретили по пути?

Сделайте фотоколлаж этих мест.

Равнины на карте атласа?

Равнины на карте атласа.

Докажите, что Мировой океан един, совершив путешествие по карте из Нью - Йорка в Токио?

Докажите, что Мировой океан един, совершив путешествие по карте из Нью - Йорка в Токио.

Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?

Через какие моря, океаны, заливы и проливы проходят эти маршруты?

Проложить маршрут путешествий на карте России?

Проложить маршрут путешествий на карте России.

На карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий Христофора Колумба?

На карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий Христофора Колумба.

На странице вопроса Проследите по картам атласа маршруты важнейших путешествий русских землепроходцев? из категории География вы найдете ответ для уровня учащихся 5 - 9 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.

К началу XVIII века территория России имела обширные пространства, но вот сведений о многих из них до сих пор не было. Практически, не были изучены глубинные территории Азии, побережье Северного Ледовитого и Тихого океанов. Именно в это время и началось освоение территории в этих местах Как это происходило вы узнаете из данного урока.

Тема: История заселения, освоения и исследований территории России

Урок: Освоение и изучение территории России в XVIII-XIX вв.

1. Введение

Как мы уже знаем, что к началу XVIII века территория России простиралась уже до Тихого океана. А вот сведений о ее внутренних частях, особенно Азиатской части, было крайне мало. Практически, не исследованы были Крайний Север, побережье Тихого океана. Не было карт, без которых не было возможности определить четко, где заканчивались пределы России. На сегодняшнем уроке мы и узнаем как проходили исследования этих территорий и как изменилась конфигурация и площадь страны в XVIII-XIX вв.

3. Исследования в XVIII в.

Как мы уже говорили, началу XVIII в. огромные территории Российской империи были изучены еще очень слабо. Поэтому важнейшим направлением ее географического исследования было картографирование присоединенных ранее земель.

Рис. 5. Семён Ульянович Ремезов (1642 — 1720)

Рис. 6. Карта Байкала, составленная С.У. Ремезовым (Источник)

Масштабные работы по картированию земель Российской империи начались под руководством Петра I (см. рис.7), который был известен своим вниманием к географическим исследованиям.

По его указанию картографо-географические исследования под руководством И.К. Кирилова и развернулись в европейской части страны и на Урале, на Азовском и Каспийском морях. По инициативе Петра I были организованы экспедиции на Камчатку и Курилы (1719-1721 гг.), затем последовала Первая Камчатская экспедиция (1725—1730 гг.) под руководством В. Беринга.(см. рис. 8)

Рис. 8. Витус Беринг (1681 — 1741)

Особенно большую роль в картировании открытых земель сыграла Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция (1733—1743 гг.). В её составе работали несколько отрядов, каждый из которых имел свою задачу. Цель первого отряда – картирование территории Северного Ледовитого океана от о.Вайгач до р.Обь. Руководил этой экспедицией С.Г. Малыгин. Задачей второго отряда являлось картирование территории от устья р.Оби до устья р. Енисей (руководитель Д.Л. Овцын). Это был самый сложнейший отрезок на побережье Северного Ледовитого океана. Третий отряд возглавил В.В. Прончищев. В составе этого отряда участвовала первая в мире женщина-полярница – Мария Прончищева. После смерти руководителя экспедицию возглавил Х.П. Лаптев(см. рис. 9). В состав этой экспедиции входил и С.И. Челюскин, который открыл северную точку Евразии и России.

Рис. 9. Харитон Лаптев (1700 -1763)

Четвертый отряд выполнял задачу по картированию территории от устья р.Лены и восточнее. Сначала его возглавлял П. Ласиниус, а затем двоюродный брат Харитона Лаптева Дмитрий Лаптев. Камчатской экспедицией руководил Витус Беринг, а его помощников был Алексей Чириков. Все эти отряды провели большую кропотливую работу по изучению побережья и прилегающих территорий России. В состав Великой Северной экспедиции вошел ещё и академический отряд, который был создан под руководством М.В.Ломоносова (см. рис. 10). В его составе также были ученые из Академии наук — Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Г.В. Стеллер, С.П. Крашенинников. Задачей этого отряда было исследование и изучение внутренних районов Сибири.

Рис. 10. М.В. Ломоносов (1711 — 1765)

В результате работы экспедиций был вторично открыт пролив между Азией и Америкой, исследованы побережья материка от о. Вайгач до Камчатки и Курил, составлены подробные и точные карты. Все грандиозные задачи, поставленные перед участниками, были выполнены. Отряды экспедиции, по существу, совершили второе открытие Сибири и Дальнего Востока .

По результатам Великой северной экспедиции в 1745 г. был создан Атлас Российской империи. (см. рис. 11)

Рис. 11. Академический Атлас Российской Империи

Важнейший этап географического изучения территории России — организация научных экспедиций.

Рис. 12. П.С.Паллас (1741 — 1811) (Источник)

- П.С. Паллас,

- И.И. Лепёхин,

- С.Г. Гмелин,

- И.С. Георги,

- И.П. Фальк

- и др.

Открытие Антарктиды

Известный английский мореплаватель Джеймс Кук (1728—1779) в 1772 1775 годах несколько раз пересёк рубеж Южного полярного круга, открыл в антарктических водах острова, но южного полярного материка так и не нашёл.

Члены экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева вели метеорологические наблюдения за температурой воздуха, ветрами, осадками, облачностью и грозовыми явлениями. На основании этих данных Беллинсгаузен сделал вывод об особенностях климата Антарктики. Картографический материал исследователей отличался точностью. Это подтверждали впоследствии многие путешественники.

Географические открытия в России в XIX веке

В $XIX$ продолжалось изучение природы внутренних районов России экспедициями Академии Наук. Экспедиция А.Ф. Миддендорфа исследовала Среднюю Сибирь от Таймыра до Красноярска. Юг Дальнего Востока изучал Г.И. Невельской. Он открыл пролив между материком и Сахалином, доказав, что Сахалин — остров.

Изучались богатства Урала и Алтая.

Но в то же время были открыты Новосибирские острова, изучалась система арктических течений.

Для изучения природы России много сделал П. П. Семёнов-Тян-Шанский, который более $40$ лет возглавлял Русское географическое общество. В.В. Докучаев, А.Н. Краснов, Г.И. Танфильев изучали почвенный покров и природные зоны России.

Современные географические исследования

Начало $ХХ$ века в России ознаменовалось войнами. Сначала это была русско-японская, затем – первая мировая, которая перешла в гражданскую. На военные события наложились революционные события $1905-1907$ и $1917$ годов. В этот период были свернуты все научно-исследовательские программы. Только с $20$-х годов начинает налаживаться мирная жизнь и, следовательно, экономическая деятельность. Индустриализация $30$-х годов активизировала дальнейшее изучение природно-ресурсного потенциала молодой Страны Советов. Изучались малоизвестные районы Арктики (экспедиции И. Д. Папанина, О. Ю. Шмидта).

В $30$-е годы О.Ю. Шмидт возглавлял изучение морей Северного Ледовитого океана, руководил работой Главсевморпути.

Обследовались в это же время территории Урала, Поволжья, Западной Сибири, Якутии, Алтая, Саян, Прибайкалья.

Развивалась экономическая география. Лев Семенович Берг считается основоположником экономической географии в СССР. А его учебник долгое время был лучшим учебником экономической географии.

В годы Великой Отечественной войны пришлось снова свернуть многие научные программы. Но результаты довоенных экспедиций позволили пережить утрату месторождений многих полезных ископаемых на территории Европейской части Советского Союза.

После окончания войны внимание ученых было обращено на возможность освоения плодородных целинных земель для скорейшего обеспечения населения страны продовольствием. Была принята и программа сооружения сети гидроэлектростанций (для получения дешевой электроэнергии). Для защиты Европейской части Советского Союза от суховеев из Азии была разработана система сооружения защитных лесополос и лесомассивов. Эти программы, к сожалению, были не всегда научно обоснованными, поэтому в ряде случаев были понесены экономические убытки. Учитывая подобные ошибки и просчеты, со второй половины $XX$ века географическая наука стала больше внимания уделять экологическим аспектам природопользования, последствиям человеческого влияния на природу.

Важную роль подобные исследования играют сейчас при активном освоении районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Большую помощь в современных исследованиях оказывают методы аэро- и космической съемки.

Современные эконом-географы уделяют внимание изучению размещения производственных сил и ресурсов, усовершенствованию экономического районирования территории страны.

4. Исследования в XIX в.

Подробное исследование новых территориальных приобретений России на востоке (Сахалина, Камчатки, Курильских островов, Русской Америки) началось после образования Российско-Американской компании, в которой было сильно заинтересовано русское правительство. Транспортировка продовольствия, инструментов и оборудования сухопутными путями на Дальний Восток была затруднена из-за проблем с транспортом и длилась очень долго. Требовалось найти морской путь. Поэтому в первой половине XIX в. большой размах получили кругосветные плавания русских военных кораблей. К этому периоду принадлежат кругосветные и полукругосветные путешествия известных русских мореплавателей И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (см. рис.13-14), В.М. Головнина, Ф.П. Врангеля, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке.

Рис. 13. Крузенштерн И.Ф. (1770 — 1846)

Рис. 14. Лисянский Ю.Ф. (1773 — 1837)

Результаты этих экспедиций впечатляют: были совершены важные географические открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки, проведены обширные океанические наблюдения. В 1819—1821 гг. состоялась экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М,П. Лазарева, в результате которой была открыта Антарктида.(см. рис.15)

Рис. 15. Схема маршрута экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева (Источник)

Рис. 16. Эмблема Русского Географического Общества (Источник)

Главные географические открытия и исследования второй половины XIX в. связаны с именами П.П. Семенова-Тян-Шанского, исследователя Центральной Азии; П.А. Кропоткина; И.Д (Дементьевич ). Черского, открывшего хребты в северо-восточной Сибири; Н.М. Пржевальского, совершившего четыре путешествия в Центральную Азию; В.А. Обручева – ученого-естествоиспытателя, посвятившего себя исследованию Восточной Сибири; Д.И. Менделеева, предложившего районировать территорию нашей страны; Г.И. Невельского, открывшего пролив разделяющий о.Сахалин и Большую Землю; В.В. Докучаева, создавшего науку почвоведение; А.И. Воейкова, создавшего науку о климатологии.

5. Итоги

Таким образом , географические исследования XVIII — XIX в. значительно расширили представления о северо-востоке и востоке России: были в значительной степени изучены огромные территории русских владений, созданы географические описания и карты.

Домашнее задание

- Какие территориальные изменения произошли в России вXVIII – XIX вв?

- Кем был составлен первый в России атлас?

- Кто руководил первой Камчатской экспедицией?

- Кто являлся участником второй Камчатской экспедиции?

Список рекомендованной литературы

Другие уроки на эту тему

Узнай больше по теме

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 16258

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:

Читайте также: