Письменность и литература древнего египта кратко

Обновлено: 07.06.2024

Каким было письмо в Древнем Египте

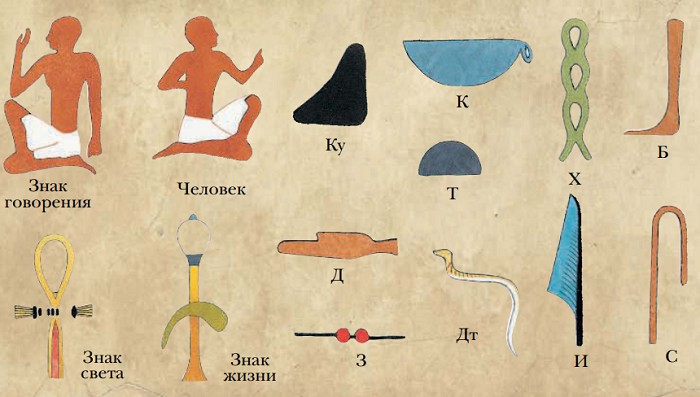

Древнеегипетская письменность представляла собой пиктографическое (рисуночное) письмо с огромным количеством символов. 24 из них можно рассматривать как буквы. Остальные означали целые слова или сочетания согласных звуков.

Всего насчитывают 700-800 основных символов – они называются глифы . Пунктуации не было, поэтому непонятно, как египтяне отмечали начало и конец предложения. Глифы писались в основном справа налево и сверху вниз. На стенах древнеегипетских храмов и гробниц они обычно начертаны столбиками.

В сравнении с другим типом древнего письма – клинописью , древнеегипетские иероглифы не имеют известного предшественника и довольно загадочны. Они отличаются от шумерской клинописи, в которой были целые слоги и гласные звуки. В древнеегипетском письме гласных не было.

Египтяне были чужды абстрактности в своей письменности и языке. Иероглифы отображают реальный физический мир и его части. Самые частые глифы изображают людей, животных, птиц, части человеческого тела, оружие, украшения и инструменты.

Значение письма

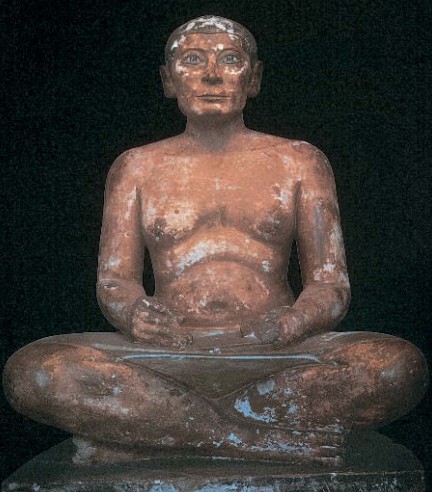

Далеко не каждый в Древнем Египте умел читать и писать. Поэтому иероглифические тексты были непонятны большинству простых жителей. Этим тайным знанием владели в первую очередь писцы . Чтобы стать писцом, нужно было пройти обучение в специальной школе. Учеба длилась несколько лет. В ученики обычно отбирали мальчиков 6-7 лет.

Писцы были незаменимы для фараонов. К тому же они внесли свой вклад в сохранение иероглифов. Удивительно, как долго письменность существовала в неизменном виде. Вероятно, это связано с тем, что иероглифы виделись как дар богов. А значит, изменять их начертание было святотатством.

Развитие письменности Древнего Египта

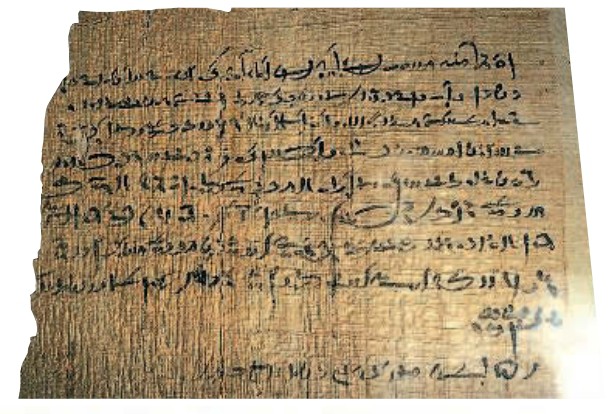

Около 2700 г. до н. э. появилось иератическое письмо (то есть священное). Оно было похоже на иероглифическое, но больше приближено к алфавитному. Иератическая письменность была более быстрым и удобным типом письма, ее использовали в надписях на памятниках. Она оставалась основной формой письменности до VII в. до н. э.

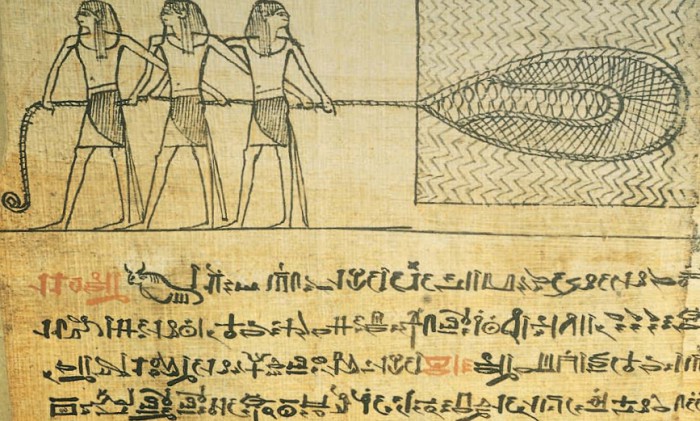

В VII в. появилось демотическое письмо . Оно развилось из иератического и было еще проще и читабельнее. Его использовали в административных целях, в литературе, научных текстах, правовых документах и торговых связях. В греко-римский период демотическое письмо вошло в повседневность. Более древняя иератическая письменность использовалась теперь только в священных текстах.

Сегодня сложно представить, как звучал древнеегипетский язык на слух. Однако примерно понять это можно, изучая коптский язык . Это была первая алфавитная письменность египетского языка. Коптское письмо было основано на греческом алфавите и демотическом письме. Коптский язык развивался в Египте в христианский период, с IV по VII в. н. э.

Этот язык был создан на основе нескольких диалектов, из которых минимум шесть имели статус письменного языка. Коптский язык практически исчез в XIV в., когда Египет завоевали арабы и арабский язык стал основным. Коптский сохранился только в религиозной сфере. Иероглифы же исчезли еще раньше: последнее их использование датировано 396 г. н. э.

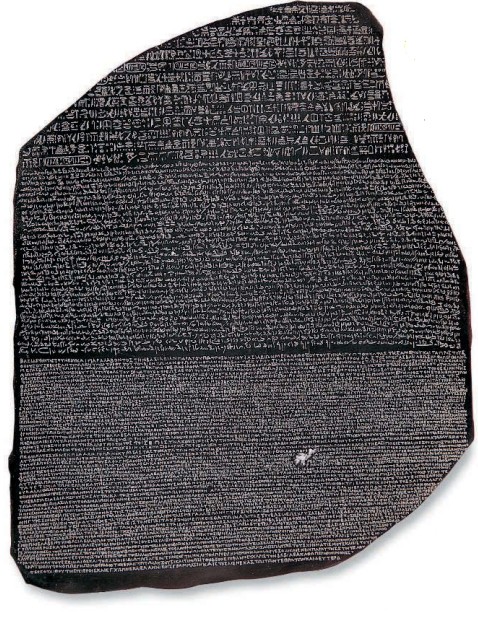

Розеттский камень

Этот текст создан группой древнеегипетских жрецов с целью восславить фараона. Он написан в трех вариантах: с помощью иероглифического письма, на греческом и с помощью демотического письма. Таким образом, ученые получили ключ к расшифровке иероглифов.

Розеттский камень нашли во время вторжения Наполеона в Египет в 1799 г., и его расшифровка заняла более 20 лет. Эта находка стала главным шагом к пониманию древнеегипетской письменности. Она позволила расшифровать древние тексты, и многое, что мы знаем сегодня о Древнем Египте, мы знаем благодаря ей.

Спасибо за внимание! Лайки и подписки не обязательны, но приветствуются :)

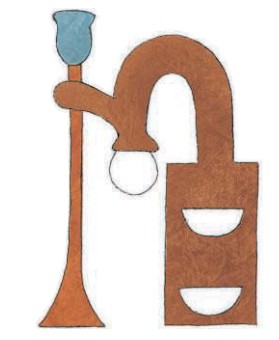

Этот красивый инструмент был найден в гробнице Тутанхамона. Он сделан из слоновой кости, отделанной на конце золотой фольгой. Полировальные лопатки использовались писцами для шлифовки поверхности свежеизготовленного папируса.

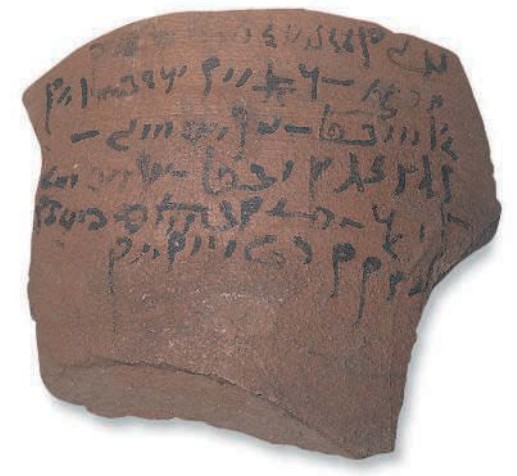

Школьные упражнения нередко записывались на выброшенных осколках камня или глины. Эти осколки известны как остраконы. Юные писцы переписывали упражнения на остраконе, а затем отдавали их на проверку учителю. В Египте было обнаружено множество образцов исправленных упражнений.

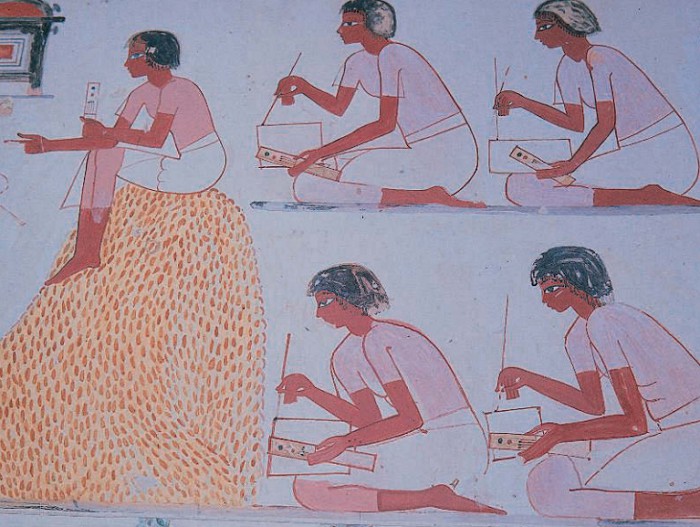

Сидящие на коленях писцы ведут учет размера урожая зерновых. Земледелец после этого должен был отдать часть зерна фараону в качестве подати, или налога. Многие писцы состояли при правительстве и переписывали отчеты, налоги, приказы и законы. Они были чем-то вроде государственных служащих.

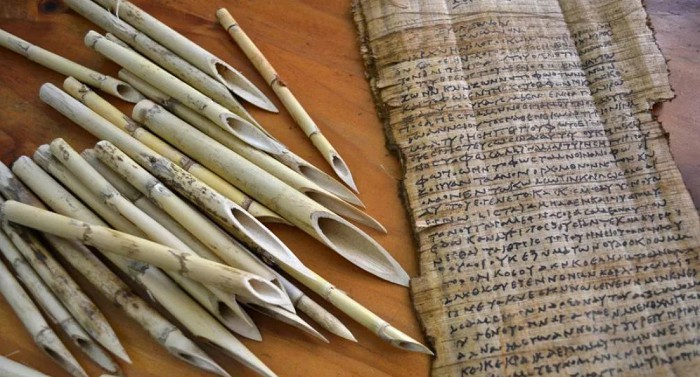

Этот письменный прибор писца датируется примерно 3000 г. до н. э. Он состоит из тростниковых перьев и чернильницы. Чернила делали из древесного угля или сажи, смешанных с водой. Писцы носили с собой дробилку для того, чтобы сначала измельчать красители. Нередко на письменном приборе гравировалось имя писца и имя его работодателя или фараона.

В Древнем Египте кисточки и перья делались из тростника. Куски чернил смешивались с водой на специальной палитре. Черные чернила изготавливались из древесного угля, а красные чернила делались из охры (составной части железа). То и другое смешивали с камедью.

Работа писца нередко означала, что ему приходилось отправляться в деловые путешествия, чтобы фиксировать официальные документы. У большинства имелась переносная палитра вроде этой на случай разъездов. Писцы нередко также имели при себе портфель или сумку для документов, чтобы уберечь сведения, которые они записывали.

Способы письма

Нам известно так много о древних египтянах благодаря письменному языку, который они оставили после себя. Надписи, сообщающие подробные сведения о их жизни, встречаются на всем – от обелисков до гробниц. Начиная примерно с 3100 г. до н. э. они использовали пиктограммы, называющиеся иероглифами. Каждая пиктограмма могла обозначать предмет, идею или звук. Изначальный вариант насчитывал около 100 иероглифических символов. Иероглифы использовались тысячелетиями, однако с 1780 г. до н. э. было популярно также и иератическое письмо. В поздний период Древнего Египта наряду с иероглифами использовалось и еще одно письмо – демотическое.

Впрочем, к 600 г. н. э., когда давно канул в историю последний фараон, никто уже не понимал иероглифы. Секреты Древнего Египта были утрачены на 1200 лет, до обнаружения Розеттского камня.

Обнаружение Розеттского камня явилось счастливой случайностью. В 1799 году французский солдат нашел кусок камня в египетской деревушке под названием Рашид – или Розетта. На этом камне одни и те же слова были написаны тремя способами, представляющими два языка. Иероглифический текст вверху, демотический текст в центре, а греческий – внизу.

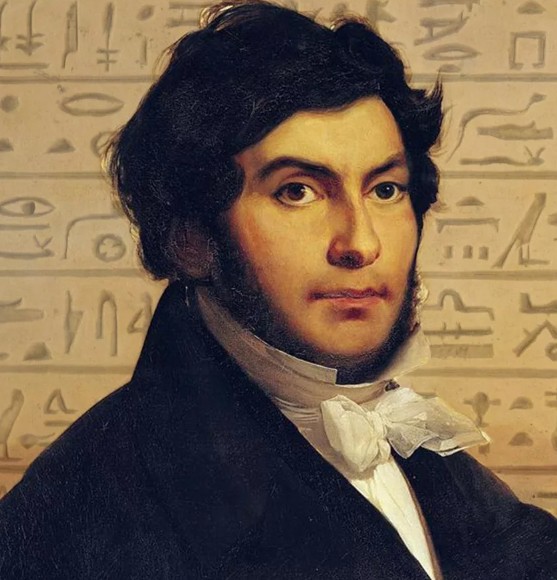

В 1822 году французский ученый Жан-Франсуа Шампольон расшифровал надписи Розеттского камня. На камне запечатлен царский указ, написанный в 196 г. до н. э., когда у власти в Египте был греческий царь Птолемей V. Греческий текст на камне позволил Шампольону перевести иероглифы. Это открытие стало краеугольным для нашего понимания того, как жили древние египтяне.

Иератическое письмо использовало рисуночные символы (пиктограммы) и делало их очертания более похожими на буквы. Этот вид письма был менее отрывистым и позволял писать быстро. Им пользовались для изложения историй, писем и деловых соглашений. Его всегда читали справа налево.

Демотическое письмо (слева) было введено к концу Позднего царства. Оно позволяло писать еще быстрее, чем иератическое письмо. Первоначально им пользовались в деловых целях, но вскоре оно стало применяться и для религиозных и научных записей. Это письмо исчезло, когда Египет попал под власть римлян.

Иероглифы состояли из небольших рисунков. Эти рисунки базировались на упрощенном изображении птиц и змей, растений, частей тела, лодок и домов. Одни иероглифы выражали сложные идеи, как то: свет, путешествие или жизнь. Другие означали буквы или звуки, которые можно было комбинировать для получения слов.

Древнеегипетский язык составляет одну из ветвей афро-азиатской языковой группы и прошел в своей эволюции несколько этапов, совпадающих с делениями истории страны на царства: староегипетский, классический, новоегипетский, демотический и с 3 в. н.э. – коптский, на котором и по сей день частично совершается коптская церковная служба.

Древнеегипетский зык был достаточно богат, сегодня мы знаем около 20000 слов. Некоторые до сих пор живут в современных языках: "папирус", "оазис", "базальт", "натр". Но! За редкими исключениями, произношение древнеегипетских слов неизвестно. Произношение, в частности, на русском языке носит чисто условный характер и не имеет фонетической точности. Принятое правило ударения на предпоследнем слоге также носит чисто условный характер и нарушается.

Жан-Франсуа Шампольон (1790-1832) с 1808 года, когда он познакомился с копией текста Розеттского камня (илл. 26-а), занялся дешифровкой. Ориентирами служили личные и престольные имена царей и цариц эллинистического периода, заключенные в овальные рамки – картуши, и географические названия. Шампольон доказал, что наряду с символическими знаками уже в глубокой древности египтяне употребляли алфавитные иероглифические знаки, и впервые без греческого подстрочника прочитал два древнеегипетских имени фараонов. Заслуга Шампольона – в открытии системы египетского языка и раскрытии его закономерностей, составлении его словаря и грамматики, установлении соотношения между иероглифическим и иератическим письмом и их обоих с демотическим.

Сложность и длительность дешифровки иероглифического письма объясняется так же тем, древний египтянин мог менять орфографию по своему усмотрению. Слова в предложении не отделялись друг от друга. Никак не отмечался конец одного предложение и начало другого. Точек, запятых и других знаков препинания египтяне не знали. Более того, с течением времени контуры отдельных иероглифов менялись, отдельные знаки выходили из употребления и заменялись новыми, а число иероглифов все время менялось.

Все знаки иероглифического письма делятся на три группы: идеограммы, фонограммы и очень важный элемент - детерминативы.

Идеограммы – это знаки, изображающие какой-либо предмет или обозначающие его. Например, знак o изображает солнце и означает солнце. С другой стороны, имя, скажем, бога Амона в одном и том же тексте могло быть представлено как в виде сидящей фигуры бога с короне шути, так и виде группы фонетических знаков.

Фонограммами называют иероглифы, основной функцией которых является обозначение звуков – сочетание двух или трех согласных фонем (например, htp, nfr, mn, dw), и знаки, обозначающие отдельные гласные фонемы (f, n, h).

Детерминативами называются знаки, которые фонетически никак не читаются; они ставятся всегда в самом конце написания слов и указывают смысловую категорию, к которой относится данное слово. Например, детерминатив, изображающий две ноги, ставился после самых разнообразных глаголов движения.

Были иероглифы, которые косвенно намекали на содержание слова: изображалась палица – подразумевалась страна Ливия.

Исходя из анализа сохранившихся статуй писцов, ученые утверждают, что чаще всего египтяне, держа свиток в левой руке, писали справа налево, строки иероглифического письма могли также располагаться горизонтально или вертикально. Определить направление письма можно по обращению голов нарисованных фигурок людей и животных: обращены направо – текст читается справа налево и наоборот. Полагают, направление строк зависело от стремления писцов или художников расположить текст на поверхности стены, колонны, обелиска или статуи симметрично – вокруг изображений или архитектурных деталей, как того требовали правила.

Расположение текстов на стенах погребальных покоев было глубоко символичным. Так, например, расположение текстов в пирамиде Сети I (Древнее царство) соответствует порядку, по которому поднявшийся из саркофага усопший фараон будет читать их, двигаясь из погребальной камеры в вестибюль и дальше по коридору.

Большинство найденных на сегодняшний день египетских текстов имеются либо в одном списке, или только в частях, переписанных когда-то будущими писцами на остраконах, с остатками красных чернил, которыми учитель исправлял ошибки.

В египетских подлинниках заголовки обычно отсутствуют. Названия произведений утвердились после их переводов в 19-20 вв.

Хотя писец ставил свое имя в конце свитка с переписанным текстом, авторство произведения не играло в Египте особенно большой роли. Вся литература Древнего Египта практически анонимна. Только в поучениях стояли имена (и неизвестно, подлинные они или мнимые). Для придания поучениям большего авторитета их приписывали выдающимся мудрецам древности (Имхотепу) или вложены в уста фараона. Сохранились имена писцов, делавших копии с текстов, имя Джануни – придворного летописца, сопровождавшего в военных походах Тутмоса III.

Тексты Древнего царства – это в основном частные письма, списки продуктов, деловые документы и надписи биографического характера на стелах. Самый ранний письменный документ - так называемая "табличка Нармера", передающая сведения о военном походе фараона.

Собственно литературные произведения появляются только в эпоху Среднего царства. Многие ранее неизвестные жанры литературы появляются к концу Нового царства. Многочисленные свитки времен Нового царства содержат изложение мифов в поэтической и прозаической форме и жизнеописания фараонов. При дворах правителей составляются летописи царств, создаются, с целью показать преемственность власти, списки фараонов разных династий и эпох.

Несмотря на крайнюю скудость сведений, известно, что представления, действующими лицами которых были боги, а их роли исполняли жрецы, имели место уже в эпоху Древнего царства. Представления в честь богов, богочеловеков и героев называют мистериями. Содержанием мистерий служили эпизоды из мифологизированных и легендарных биографий.

Театрализованные мистерии разыгрывались в самом храме, в ограде храма, перед колоннадами, на священном водоеме.

Суммируя письменные источники, можно сделать вывод, каким в целом видел или хотел видеть себя человек Древнего Египта: доживший до старости, здоровый, исполненный благополучия и достатка, трудолюбивый, отважный и доблестный в военных походах, скромный, кроткий, сдержанный, смиренный, не болтливый, многодетный отец, бескорыстный и сострадательный к нуждающимся, терпеливый, послушный, но не абсолютно…

Египетская литература создавалась на одном языке – египетском, но за тридцать пять веков своего существования он прошел в своем развитии несколько стадий: 1. Староегипетский язык эпохи Древнего царства (XXX–XXII вв. до н. э.); 2. Среднеегипетский, или классический, язык эпохи Среднего царства (XXII–XVI вв. до н. э.); 3. Новоегипетский язык эпохи Нового царства (XVI–VIII вв. до н. э.); 4. Демотический язык (VIII в. до н. э. – III в. н. э.); 5. Коптский язык (с III в. н. э.). Египетская письменность – одна из древнейших в мире. На протяжении всей своей истории египтяне пользовались двумя системами письма: иероглифической и иератической. В VIII–VII вв. до н. э. появилось еще одно, демотическое письмо, ставшее дальнейшим этапом в развитии иератического письма. В свою очередь иератика и демотика являются курсивами иероглифики. Египетская литература, являющаяся частью египетской культуры, прожила более долгую жизнь, чем независимое Египетское государство. Египет в 332 г. до н. э. был покорен Александром Македонским, а в 30 г. до н. э. вошел в качестве провинции в состав Римской империи. Самобытная же египетская культура продолжала жить и развиваться и в новых политических условиях.

Принятая периодизация египетской литературы основывается на периодизации истории языка и истории страны: различают литературы Древнего царства, Среднего царства, Нового царства и литературу демотическую.

Немалый интерес представляют ритуальные надгробные надписи, покрывающие стены многих гробниц фараоновской знати и ставшие важнейшим историческим источником эпохи Древнего царства. Вначале они содержали только имя покойного: по представлениям египтян увековечение имени на надгробном памятнике увековечивает жизнь. Со временем вместе с именем покойного на памятниках появляются его титулы и должности, описания наиболее примечательных эпизодов его жизни, свидетельствующие о его заслугах перед фараоном. Происходит процесс превращения ритуальной надгробной надписи в развернутую биографию, появляются пространные, лишенные всяких фантастических или религиозных элементов рассказы о жизни и деятельности важных сановников. В науке принято называть эти надписи автобиографическими, поскольку писались они от лица покойного. Автобиографические надписи свидетельствуют о бесспорной творческой одаренности их авторов, независимо от того, составляли их сами вельможи или подчиненные им писцы. Из дошедших до нас автобиографий наиболее содержательными и интересными являются те, что относятся примерно к середине XXVI – середине XXIII вв. до н. э. (надписи Уашптаха Хархуфа, Уни).

К концу Среднего царства относятся сказки папируса Весткар. Они объединены общей рамкой: фараон Хуфу (Хеопс) скучает и хочет услышать от своих сыновей рассказы про старину. Сыновья по очереди рассказывают отцу сказки. В папирусе Весткар, пожалуй, впервые в мировой литературе встречается композиционный прием, известный литературам Востока и Запада, – объединение рассказов и сказок посредством рамки.

К иному жанру относятся произведения литературы эпохи Среднего царства, служившие выражением установившегося религиозного мировоззрения. Таковыми являлись гимны богам. Наибольшими литературными достоинствами отличается гимн к Хапи, богу Нила. В нем в яркой художественной форме выражено восхищение и благодарность великой реке, не только создавшей их страну, но и в течение тысячелетий кормящей ее население.

В египетской литературе этого периода есть целый ряд сказок, на содержании которых отразились исторические события эпохи Нового царства – эпохи войн и побед египетского оружия. Героем одной из них является полководец Джхути, личность историческая; в центре другой – фигура правителя Южного Египта Секененра.

С VIII в. до н. э. в Египте распространяется демотическое письмо, которым написаны различные тексты на папирусах и остраконах. Среди демотических текстов встречается новый, ранее неизвестный в Египте сказочный жанр, близкий басне, все действующие лица в нем – животные Правда, это не самостоятельные басни, они вкраплены в большой текст мифологического содержания, повествующий о приключениях в Эфиопии дочери бога Ра, принявшей образ кошки. Ра посылает за своей дочерью бога Тота, который превращается то в павиана, то в шакала и, пытаясь снискать доверие богини‑кошки, рассказывает ей басни из мира животных.

На протяжении многих веков развития литература Древнего Египта достигла очень высокого уровня, была богата жанрами, во многих произведениях египетской литературы ярко и глубоко выражены гуманистические идеи. Она была одной из первых литератур в мире, достигших высокого эстетического уровня и оказала немалое влияние на более поздние литературы народов Древности.

Издания текстов

Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / Введ., пер. с коптск. А.И. Еланской. СПб.: Чернышев, 1993.– 350 с.

Лирика Древнего Египта / Пер. с египетск. А. Ахматовой, В. Потаповой; Сост., вступ. ст. И. Кац‑нельсона. – М.: Худож. лит., 1965.– 158 с.

Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. – М.: Изд‑во АН СССР, 1956,– 169 с.

Сказки и повести Древнего Египта / Пер. с древнеегипетск. – М.: Гослитиздат, 1956. – 150 с. Тураев Б. А. Рассказ египтянина Сунухата. – М., 1915.– 70 с.

Фараон Хуфу и чародеи: Сказки, повести, поучения Древнего Египта / Пер. с древнеегипетск., предисп. И. С. Кацнельсона. – М.: Гослитиздат, 1958,– 263 с.

Lefebure G. Romans et contes égyptiens de l’epoque pharaonique. – Paris, 1949.

Литература о памятниках

Гуля Н. П. Дидактическая афористика Древнего Египта / Под ред. В. В. Струве. – Л., 1941. – 275 с.

Brunner Н. Grundzuge einer Geschichte der altoigyptischen Literatur. – Darmstadt: Wiss Buchges, 1986.‑ 116 s.

Donadoni ‘S. Storia della litteratura egiziana antica. – Milano: Nuova accad., 1957.– 337 p.

Posener G. Littérature et politique dans l’Egypte de la ХП‑dynastie. – Paris: Champion, 1956. – 170 p.

Связь с владельцем сайта возможна через мессенжер Фейсбука

Вы также можете написать мне на почту.

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, дошедшие до нашего времени литературные памятники Древнего Египта, датируемые периодом от III тыс. до н.э. до начала христианской эры. Если не считать нескольких сюжетов, пересказанных греческими авторами, мы знаем эту литературу по египетским источникам, открытие которых началось в 19 в. и продолжается до сих пор.

ТИПЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ИХ СТИЛИСТИКА

Сохранившийся массив литературных произведений включает короткие прозаические повествования, сказки и мифы, басни, письма, назидательную литературу (пословицы и поучения), любовные песни и другие виды нерелигиозной поэзии, а также гимны. Насколько известно, у египтян не было развлекательной драмы, но театрализованные инсценировки мифов, персонажи которых пели и обменивались речами, составляли неотъемлемую часть культа некоторых божеств. Обнаружено несколько подобных ритуальных драм. Кроме того, имеется большое количество нелитературных письменных материалов, как, например, математические, медицинские, магические, правовые тексты, а также деловые документы. Исторические документы (официальные декреты, автобиографические надписи, царские анналы) мы вправе относить к литературным произведениям только в тех случаях, когда они обладают определенной литературной формой.

Поскольку древнеегипетская письменность не предусматривает передачу гласных, о поэтической метрике известно очень мало. Исходя из коптских источников (коптский – самый поздний вариант древнеегипетского языка и письменности, в котором уже появились знаки для обозначения гласных), исследователи предполагают, что древнеегипетская поэзия основывалась на ритме, но не на регулярном размере. Поэзия отличалась от прозы главным образом лексикой и регулярным использованием других стилистических приемов. Излюбленным поэтическим приемом был параллелизм – такое построение текста, при котором мысль, выраженная в одной строке, повторяется в следующей строке или строках, либо противопоставляется мысли, выраженной в другой, соседней строке, либо более полно раскрывается в последующих строках. К другим приемам можно отнести повторы, повторы с незначительными изменениями, рефрены и аллитерацию. Иногда стихотворные строки объединяются в строфы. Многие из них используются и в египетской прозе. И в прозе, и в поэзии широко применяется игра слов. В религиозных текстах она, возможно, имела магическое значение. Во множестве встречаются также сравнения и метафоры – особенно в текстах, претендующих на возвышенность стиля. В сказках, напротив, подобные приемы редки.

ЭТАПЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ

От Древнего царства (III тыс. до н.э.) сохранилось мало текстов, которые с уверенностью можно отнести к литературным. Самые важные из них – Тексты пирамид. Хотя многие заклинания, входящие в Тексты пирамид, не являются собственно литературными произведениями, некоторым из них присуща высокая поэтичность. Одно из заклинаний описывает умершего царя, который, желая добиться могущества в потустороннем мире, пожирает богов. Этот так называемый Каннибальский гимн, даже если знакомиться с ним только по переводу, дышит подлинной поэзией. Ритуальная драма о боге Птахе времени Древнего царства частично сохранилась в поздней копии. В ней Птах предстает как верховное божество, которому подчинено все сущее. Поучение Птаххотепа, собрание разумных, хотя и сугубо житейских советов, тоже было написано в этот период, но известно лишь по более поздним спискам.

Характерный для Древнего Египта литературный стиль сложился в смутный период, последовавший за падением Древнего царства. Возможно, именно тогда были созданы некоторые произведения, известные по позднейшим копиям. Так, некий царь написал наставление о государственной политике для своего сына Мерикара. В другом сочинении назидательного характера, Поучении Ахтоя, противопоставляются положение писца, открывающее широкие возможности для карьеры, и жалкая участь представителей всех других профессий. Речения Ипуера описывают воцарившийся в стране хаос, свидетельствуя, что никто тогда не был защищен от угнетения и грабежа. Еще одно произведение, Красноречивый поселянин, представляет собой сетования пострадавшего от произвола крестьянина, взывающего к справедливости. В конце концов он выигрывает дело – после произнесения нескольких длинных и цветистых речей, составленных в весьма изысканной манере.

Язык и стиль литературы Среднего царства считались образцовыми на протяжении пятисот лет. В эпоху Нового царства Эхнатон осуществил религиозную – и литературную – революцию. Изменилась повествовательная манера, и писать стали на разговорном языке. Более естественная графика пришла на смену изыскам Среднего царства. И хотя религиозная революция потерпела поражение, революция литературная удалась. Тем не менее среднеегипетский язык продолжал считаться классическим, и попытки писать на нем возобновлялись до тех пор, пока сохранялось иероглифическое письмо.

Возвышение и падение Нового царства отразились в нескольких квазиисторических повествованиях. Так, история о царе Апофисе и Секененра рассказывает о начале войны, приведшей к изгнанию из Египта иноземных завоевателей, гиксосов. В другой истории рассказывается о захвате города Яффы – событии, произошедшем в правление великого завоевателя Тутмоса III, когда Египет находился в зените своего могущества. Хвастливый отчет о Кадешской битве превозносит в эпическом стиле личную боевую доблесть Рамсеса II. Упадок империи со всей очевидностью отразился в Путешествии Ун-Амуна, повести о чиновнике, посланном в Ливан за кедровой древесиной. К тому времени Египет успел потерять свой международный престиж, и мелкие финикийские князьки встречали его посланца без всякого уважения.

Сказка о двух братьях наверняка была записана со слов странствующего сказителя. Параллели к отдельным ее частям (фольклорные мотивы) встречаются в азиатских и европейских сказках и, в частности, на Ближнем Востоке. К сказкам можно отнести и Обреченного царевича. Царевичу предрекают, что он будет убит одним из трех зверей. Он счастливо избегает двух смертей, но конец текста не сохранился, и его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Известно несколько сборников любовных песен. Они напоминают Песнь Песней Соломона – и по набору сравнений и метафор, и по общему тону. Было обнаружено также некоторое количество застольных песен, исполнявшихся на пирах слепыми арфистами. В них превозносятся радости жизни, а записывались они на стенах гробниц, чтобы умершие тоже наслаждались подобными радостями. Есть также поэмы, восхваляющие царей или расказывающие об их подвигах, например уже упоминавшаяся Поэма о Кадешской битве.

От традиционных гимнов, заполненных монотонными эпитетами и титулами богов, отличается Гимн Солнцу Эхнатона, пронизанный любовью к природе; в нем почти полностью отсутствует представление о боге как моральной инстанции.

Легенда об Осирисе наиболее полно изложена у греческого писателя Плутарха, но зато в одном папирусе времени Нового царства содержится весьма примечательное описание Тяжбы Хора и Сета. В этой версии мифа боги изображены без всякого почтения – то ли потому, что вера в богов постепенно ослабевала, то ли потому, что в Тяжбе отразились представления более древней эпохи. Сюжет повести – окончательный триумф Хора над Сетом в судебном процессе о правах на трон умершего Осириса. Другой миф, Истребление человечества, является параллелью к истории Ноя. Бог Ра (Ре) решает уничтожить людей, но когда богиня Хатхор, по его повелению, начинает их убивать, он раскаивается и спасает тех, кто еще остался в живых. В период Нового царства люди все более обращали свои помыслы к опасностям потустороннего мира и создавали множество заклинаний и ритуальных текстов для нужд умерших. Среди них заслуживают упоминания так называемая Книга мертвых, Книга дуновений, Книга врат, Книга о том, что в подземном мире (Книга Амдуат) и Ритуал отверзания уст.

Литература Позднего периода (7 в. до н.э. – 5 в. н.э., начиная с Саисского периода) существенно отличается от всего, что было создано ранее. Она писалась на демотике, как называют тогдашний упрощенный египетский язык. От той эпохи до нас дошли народные сказки, которые группируются в циклы. Цикл о Хаемуасе включает странную сказку Сетне Хаемуас и магическая книга. Книга содержала могущественные заклятия и тщательно охранялась – она лежала в ларце, помещенном в другой ларец, и сторожили ее змеи и скорпионы. Вся атмосфера этих историй совершенно иная, нежели в более ранних египетских повествованиях.

Демотическая литература включает также ритуальную драму (например, Плач Исиды и Нефтиды), сказки о животных, басни и то, что с некоторой натяжкой можно было бы назвать исторической художественной прозой.

См. также КНИГА МЕРТВЫХ.

Читайте также: