Первый и второй опыт гальвани кратко

Обновлено: 25.06.2024

2. Луиджи Гальвани, его теория. Спор с Вольтом.

Луиджи Гальвани родился 9 сентября 1737 г. в Италии, в г. Болонье. Он не планировал заниматься науками, а искал уединения и хотел беседовать в своих молитвах с Творцом, Богом. Поэтому Гальвани сначала готовился постричься в монахи, но уйти жить в монастырь у него не получилось. Скорее всего, Гальвани понял, что аскетический образ жизни не для него, и мировая история приобрела еще одного выдающегося ученого.

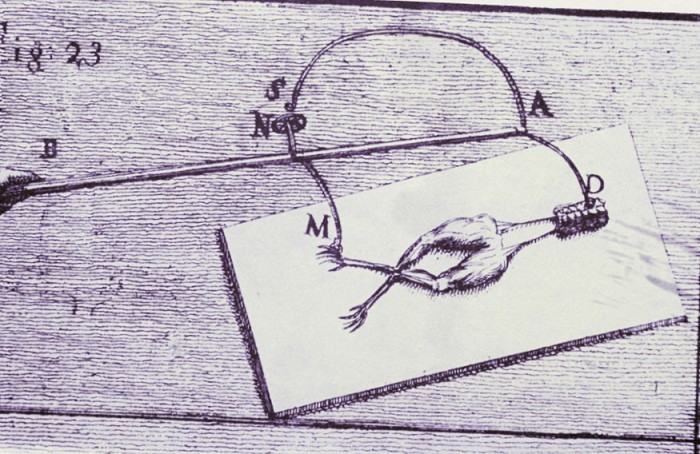

Проводя такой опыт, Луиджи Гальвани хотел использовать в качестве источника тока природное электричество, но погода стояла ясная и на небе не было ни облачка. Ученый чисто случайно прижал электроды, которые были воткнуты в спинной мозг лягушки, к железной решетке, на которой и лежала лягушка. Луиджи Гальвани был очень сильно удивлен, когда увидел, что появились такие же сокращения, как и во время опытов, которые проводились во время грозы.

Еще больше Луиджи Гальвани был удивлен, когда выяснил, что мышцы сокращаются и в то время, когда внешний источник тока отсутствует. Оказалось, что мышцы начинают сокращаться и при простом наложении на них двух пластин разных металлов, соединенных проводником.

Этими опытами физиолога Луиджи Гальвани заинтересовался другой известный ученый – физик Алессандро Вольта. Вольта высказал предположение, что электричество заключается в тех двух пластинах разных металлов, которые использовал Гальвани. И электричество возникает при соединении этих пластин проводником. Таким образом, физик Алессандро Вольта стал оппонентом в научном споре физиолога Луиджи Гальвани.

Так начался величайший спор между двумя учеными. Алессандро Вольта настаивал на том, что источник электричества – это металлы, а другой настаивал на том, что источник тока – это животные. Оба ученых проводили эксперименты в подтверждение своей теории. Луиджи Гальвани, как ему показалось, нашел неопровержимые доказательства своей точки зрения, которая состоит из двух элементов:

1) доказал, что электричество возникает и без участия металлов;

2) сняв кожный покров с нерва лапки лягушки, Луиджи Гальвани поднес его к мышцам. Мышца начала сокращаться.

Алессандро Вольта, однако, не успокоился и не отступился.

Он тоже привел весьма и весьма убедительные доказательства в пользу своей точки зрения.

Хотя и Гальвани, и Вольта считали, что в споре прав только один из них, по прошествии продолжительного периода времени стало ясно, что обе точки зрения имеют право на существование.

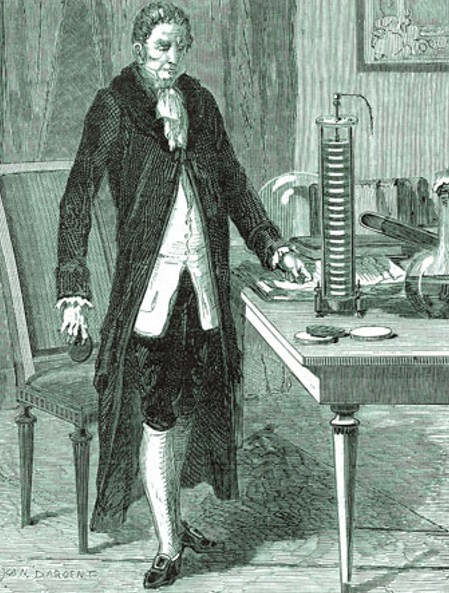

Алессандро Вольта был соотечественником Луиджи Гальвани, так как оба они родились в Италии, но в разных городах. Важнейшим его вкладом в развитие науки было изобретение им принципиально нового источника постоянного тока. В 1800 г. Алессандро Вольта создал так называемый вольтов столб. Это был первый химический источник электричества. Имя Алессандро Вольта было увековечено тем, что в честь него назвали единицу разности потенциалов электрического поля (вольт). Свое заслуженное признание Вольта получил в ХIХ в. В 1800 г. Наполеон Бонапарт открывает университет в Павии и Вольта назначают профессором кафедры экспериментальной физики.

Также Вольта был введен в комиссию института Франции; через несколько лет он получает золотую медаль, а также премию первого консула; его приглашают работать в Петербург. Папа римский назначает ему пожизненную пенсию, а во Франции он получает орден Почетного легиона.

Позже Вольта переезжает жить и работать в Австрию, в университет города Павия. К этому времени ученый был уже удостоен дворянского титула графа.

Австрийские власти так берегли Вольта, что разрешили ему работать, не посещая службу, а также подтвердили его право на пожизненную пенсию. В Павии Вольта был деканом философского факультета.

Умер Алессандро Вольта 5 марта 1827 г. у себя на родине, в итальянском городе Комо.

Цель: ознакомиться с биоэлектрическими явлениями с помощью биологических проб.

Первый опыт Гальвани

Оборудование: биметаллический пинцет, набор препаровальных инструментов, лоток, универсальный штатив, марлевые салфетки, раствор Рингера.

Объект исследования: лягушка.

Ход работы. Готовят нервно-мышечный препарат двух задних лапок лягушки. Берут биметаллический пинцет, одна бранша которого сделана из меди, а другая — из цинка. Медную браншу подводят к седалищному нерву, а другую прикладывают к мышце лапки.

Опишите и объясните наблюдаемые явления.

Суть первого опыта Гальвани состоит в том, что при соприкосновении нервно-мышечного аппарата с биметаллическим пинцетом наблюдается сокращение мышц. Первый опыт Гальвани с металлом косвенно доказывает наличие живого электричества при раздражении биметаллическим пинцетом нервно-мышечного препарата.

Второй опыт Гальвани

Оборудование: набор препаровальных инструментов, лоток, пипетка, стеклянный крючок, марлевые салфетки, раствор Рингера.

Объект исследования: лягушка.

Ход работы. Готовят нервно-мышечный препарат задней лапки лягушки. Тщательно препарируют седалищный нерв и отсекают его у позвонков. Мышцу пересекают в нижней трети и стеклянным крючком быстро набрасывают седалищный нерв таким образом, чтобы он одновременно коснулся поврежденной и неповрежденной поверхности мышцы.

Опишите и объясните наблюдаемые явления

| ВЫВОД: Второй опыт Гальвани, для этого следует положить нервно-мышечный аппарат на доску. После чего, нужно отрезать кусочек мышцы и с помощью стеклянного крючка быстро набросить нерв препарата на поврежденный участок мышцы так, чтобы он коснулся одновременно неповрежденной и поврежденной поверхности мышцы. Мышца при этом начинает сокращаться. В этом случае источником электродвижущей силы являлась разность потенциалов между неповрежденным и поврежденным участком нерва. Таким образом, второй опыт Гальвани доказал существование животного электричества. Появление электрических токов, что возникают при возбуждении, заключается в том, что участок ткани (нерв, мышца т.п.) в момент возбуждения заряжается по отношению к другим участкам электроотрицательно. Участки, что находятся в покое, заряжены электроположительно. Итак, возникает разность потенциалов, что является необходимым условием появления электрического тока. |

ЗАНЯТИЕ №4: Физиология синаптической передачи. Нейрон и его интегративная функция.

Вопросы для подготовки

1. Морфофункциональная характеристика нервной клетки.

2. Классификация нервных проводников. Физиологические свойства нерва.

3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

4. Механизм проведения возбуждения по миелинизированным и безмиелиновым волокнам. Понятие о токах действия.

5. Синапс. Классификация. Морфофункциональная организация химического синапса. Структура пре- и постсинаптической мембран. Понятие о медиаторах, фармакорецепторах.

6. Основные этапы и особенности передачи возбуждения в химическом синапсе. Понятие о возбуждающем и тормозном постсинаптическом потенциале (ВПСП и ТПСП), потенциале концевой пластики (ПКП). Свойства ВПСП и ТПСП.

7. Электрическая синаптическая передача. Строение и функции электрических синапсов.

8. Нейрон как морфо-функциональная единица ЦНС, функциональная классификация нейронов. Интегративная функция нейрона, механизмы ее осуществления.

9. Глия, виды, свойства, функции.

10. Торможение, виды торможения.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

1. Перечислите законы проведения возбуждения по нервным проводникам.

Закон анатомической и физиологической непрерывности – возбуждение может распространяться по нервному волокну только в случае его морфологической и функциональной целостности.

Закон двустороннего проведения возбуждения – возбуждение, возникающее в одном участке нерва, распространяется в обе стороны от места своего возникновения. В организме возбуждение всегда распространяется по аксону от тела клетки (ортодромно).

Закон изолированного проведения – возбуждение, распространяющееся по волокну, входящему в состав нерва, не передается на соседние нервные волокна.

2. Дайте определение понятию синапс.

(synapse) - функциональный контакт мембран двух нервных клеток, через который нервные импульсы передаются от одного нейрона к другому. ( состоит из пресинаптической и постсинаптической частей, разделенных синаптической щелью - ред.) Достигнув синапса, импульс вызывает освобождениенейромедиатора, который диффундирует в синаптическую щель и связывается с рецептором постсинаптической мембраны, что приводит к возникновению электрического импульса в следующем нейроне. Некоторые клетки головного мозга образуют более 15 000 синапсов (в синапсах происходит преобразование электрических сигналов в химические и обратно). См. также Соединение нервно-мышечное.

3. Укажите на схеме основные элементы химического синапса и этапы синаптической передачи.

| Тело нейрона |

| Синоптическая щель |

| Нервное окончание |

4. Схематически изобразите нейрон, укажите его основные структурные элементы, перечислите физиологические свойства нейрона.

Основные свойства нейронов: раздражимость, возбудимость, проводимость, лабильность, инертность, утомляемость, торможение, регенерация.

5. Перечислите основные механизмы инактивации медиаторов, значение инактивации медиаторов.

Инактивация медиатора – полная потеря активности – необходима для деполяризации постсинаптической мембраны и восстановления исходного уровня мембранного потенциала.

Наиболее важным путем инактивации является гидролитическое расщепление медиатора с помощью ингибиторов. Для АХ ингибитором является холинэстераза, для НА и адреналина – моноаминооксидаза (МАО) и катехоламинэстераза (КОМТ). Продукты расщепления медиатора снова поступают в кровь и циркулируют, как его предшественники.

Другой путь удаления медиатора из синаптической щели – обратный захват его пресинаптическими окончаниями (пиноцитоз) и обратный аксонный транспорт, особенно выраженный для катехоламинов.

Для НА и адреналина характерно то, что несмотря на наличие ингибиторов, разрушению подвергается их незначительное количество, и они снова депонируются синаптическими пузырьками в цитоплазме синаптических окончаний. Это создает возможность их быстрого поступления в синаптическую щель под влиянием нового нервного импульса.

6. Дайте определение процессу торможения

Это активный процесс нервной деятельности, противоположный возбуждению и вызывающий задержку рефлексов. Условные рефлексы, которые вырабатываются у собаки на основе использования тормозного процесса, называются тормозными, или отрицательными. Ярким примером такого рефлекса является запрещение нежелательных действий собаки по команде.

Практическая работа

Цель: ознакомиться с биоэлектрическими явлениями с помощью биологических проб.

Первый опыт Гальвани

Оборудование: биметаллический пинцет, набор препаровальных инструментов, лоток, универсальный штатив, марлевые салфетки, раствор Рингера.

Объект исследования: лягушка.

Ход работы. Готовят нервно-мышечный препарат двух задних лапок лягушки. Берут биметаллический пинцет, одна бранша которого сделана из меди, а другая — из цинка. Медную браншу подводят к седалищному нерву, а другую прикладывают к мышце лапки.

Опишите и объясните наблюдаемые явления.

Суть первого опыта Гальвани состоит в том, что при соприкосновении нервно-мышечного аппарата с биметаллическим пинцетом наблюдается сокращение мышц. Первый опыт Гальвани с металлом косвенно доказывает наличие живого электричества при раздражении биметаллическим пинцетом нервно-мышечного препарата.

Второй опыт Гальвани

Оборудование: набор препаровальных инструментов, лоток, пипетка, стеклянный крючок, марлевые салфетки, раствор Рингера.

Объект исследования: лягушка.

Ход работы. Готовят нервно-мышечный препарат задней лапки лягушки. Тщательно препарируют седалищный нерв и отсекают его у позвонков. Мышцу пересекают в нижней трети и стеклянным крючком быстро набрасывают седалищный нерв таким образом, чтобы он одновременно коснулся поврежденной и неповрежденной поверхности мышцы.

Опишите и объясните наблюдаемые явления

| ВЫВОД: Второй опыт Гальвани, для этого следует положить нервно-мышечный аппарат на доску. После чего, нужно отрезать кусочек мышцы и с помощью стеклянного крючка быстро набросить нерв препарата на поврежденный участок мышцы так, чтобы он коснулся одновременно неповрежденной и поврежденной поверхности мышцы. Мышца при этом начинает сокращаться. В этом случае источником электродвижущей силы являлась разность потенциалов между неповрежденным и поврежденным участком нерва. Таким образом, второй опыт Гальвани доказал существование животного электричества. Появление электрических токов, что возникают при возбуждении, заключается в том, что участок ткани (нерв, мышца т.п.) в момент возбуждения заряжается по отношению к другим участкам электроотрицательно. Участки, что находятся в покое, заряжены электроположительно. Итак, возникает разность потенциалов, что является необходимым условием появления электрического тока. |

ЗАНЯТИЕ №4: Физиология синаптической передачи. Нейрон и его интегративная функция.

Вопросы для подготовки

1. Морфофункциональная характеристика нервной клетки.

2. Классификация нервных проводников. Физиологические свойства нерва.

3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

4. Механизм проведения возбуждения по миелинизированным и безмиелиновым волокнам. Понятие о токах действия.

5. Синапс. Классификация. Морфофункциональная организация химического синапса. Структура пре- и постсинаптической мембран. Понятие о медиаторах, фармакорецепторах.

6. Основные этапы и особенности передачи возбуждения в химическом синапсе. Понятие о возбуждающем и тормозном постсинаптическом потенциале (ВПСП и ТПСП), потенциале концевой пластики (ПКП). Свойства ВПСП и ТПСП.

7. Электрическая синаптическая передача. Строение и функции электрических синапсов.

8. Нейрон как морфо-функциональная единица ЦНС, функциональная классификация нейронов. Интегративная функция нейрона, механизмы ее осуществления.

9. Глия, виды, свойства, функции.

10. Торможение, виды торможения.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

1. Перечислите законы проведения возбуждения по нервным проводникам.

Закон анатомической и физиологической непрерывности – возбуждение может распространяться по нервному волокну только в случае его морфологической и функциональной целостности.

Закон двустороннего проведения возбуждения – возбуждение, возникающее в одном участке нерва, распространяется в обе стороны от места своего возникновения. В организме возбуждение всегда распространяется по аксону от тела клетки (ортодромно).

Закон изолированного проведения – возбуждение, распространяющееся по волокну, входящему в состав нерва, не передается на соседние нервные волокна.

2. Дайте определение понятию синапс.

(synapse) - функциональный контакт мембран двух нервных клеток, через который нервные импульсы передаются от одного нейрона к другому. ( состоит из пресинаптической и постсинаптической частей, разделенных синаптической щелью - ред.) Достигнув синапса, импульс вызывает освобождениенейромедиатора, который диффундирует в синаптическую щель и связывается с рецептором постсинаптической мембраны, что приводит к возникновению электрического импульса в следующем нейроне. Некоторые клетки головного мозга образуют более 15 000 синапсов (в синапсах происходит преобразование электрических сигналов в химические и обратно). См. также Соединение нервно-мышечное.

3. Укажите на схеме основные элементы химического синапса и этапы синаптической передачи.

| Тело нейрона |

| Синоптическая щель |

| Нервное окончание |

4. Схематически изобразите нейрон, укажите его основные структурные элементы, перечислите физиологические свойства нейрона.

Основные свойства нейронов: раздражимость, возбудимость, проводимость, лабильность, инертность, утомляемость, торможение, регенерация.

5. Перечислите основные механизмы инактивации медиаторов, значение инактивации медиаторов.

Инактивация медиатора – полная потеря активности – необходима для деполяризации постсинаптической мембраны и восстановления исходного уровня мембранного потенциала.

Наиболее важным путем инактивации является гидролитическое расщепление медиатора с помощью ингибиторов. Для АХ ингибитором является холинэстераза, для НА и адреналина – моноаминооксидаза (МАО) и катехоламинэстераза (КОМТ). Продукты расщепления медиатора снова поступают в кровь и циркулируют, как его предшественники.

Другой путь удаления медиатора из синаптической щели – обратный захват его пресинаптическими окончаниями (пиноцитоз) и обратный аксонный транспорт, особенно выраженный для катехоламинов.

Для НА и адреналина характерно то, что несмотря на наличие ингибиторов, разрушению подвергается их незначительное количество, и они снова депонируются синаптическими пузырьками в цитоплазме синаптических окончаний. Это создает возможность их быстрого поступления в синаптическую щель под влиянием нового нервного импульса.

6. Дайте определение процессу торможения

Это активный процесс нервной деятельности, противоположный возбуждению и вызывающий задержку рефлексов. Условные рефлексы, которые вырабатываются у собаки на основе использования тормозного процесса, называются тормозными, или отрицательными. Ярким примером такого рефлекса является запрещение нежелательных действий собаки по команде.

В конце 1780 г. профессор анатомии в Болонье Л. Галь-вани занимался в своей лаборатории изучением нервной системы отпрепарированных лягушек.

Совершенно случайно получилось так, что в той же комнате работал его приятель-физик, производивший опыты с электричеством. Одну из препарированных лягушек Галь-вани положил на стол, на котором стояла электрическая машина.

В это время в комнату вошла жена Гальвани. Ее взору предстала жуткая картина: при искрах в электрической машине лапки мертвой лягушки, прикасавшиеся к железному предмету (скальпелю), дергались. Жена Гальвани с ужасом указала на это мужу.

Вложенные файлы: 1 файл

Опыты Гальвани.doc

Опыты Гальвани

В конце 1780 г. профессор анатомии в Болонье Л. Галь-вани занимался в своей лаборатории изучением нервной системы отпрепарированных лягушек.

Совершенно случайно получилось так, что в той же комнате работал его приятель- физик, производивший опыты с электричеством. Одну из препарированных лягушек Галь-вани положил на стол, на котором стояла электрическая машина.

В это время в комнату вошла жена Гальвани. Ее взору предстала жуткая картина: при искрах в электрической машине лапки мертвой лягушки, прикасавшиеся к железному предмету (скальпелю), дергались. Жена Гальвани с ужасом указала на это мужу.

Столкнувшись с необъясненным явлением, Гальвани счел за лучшее детально исследовать его на опыте.

Последуем же за Гальвани в его опытах.

«Я разрезал лягушку и положил ее без всякого умысла на стол, где на некотором расстоянии стояла электрическая машина. Случайно один из моих ассистентов дотронулся до нерва лягушки скальпелем и в тот же момент мускулы лапки содрогнулись как бы в конвульсиях.

Другой ассистент, обыкновенно помогавший мне в опытах по электричеству, заметил, что явление это происходило лишь тогда, когда из машины извлекалась искра.

Гальвани решил, что все дело в электрических искрах. Чтобы получить более сильный эффект, он во время грозы вывесил на балкон несколько препарированных лягушачьих лапок на медных проволочках. Однако молнии — гигантские электрические разряды никак не повлияли на поведение препарированных лягушек. Что не удалось молнии, сделал ветер. При порывах ветра лягушачьи лапки раскачивались и иногда касались железных прутьев балкона. Как только это случалось, лапки дергались. Гальвани, однако, отнес явление все-таки на счет грозовых электрических разрядов.

«После успешных опытов во время грозы я пожелал,— пишет Гальвани,— обнаружить действие атмосферного электричества в ясную погоду. Поводом для этого послужило наблюдение, сделанное мною над заготовленными лапками лягушки, которые, зацепленные медным крючком, были подвешены на железную решетку забора моего сада: лапки содрогались не только во время грозы, но и тогда, когда небо было совершенно ясно.

Подозревая, что эти явления происходят вследствие изменения атмосферы в течение дня, я предпринял опыты.

Препарированная лягушка была гораздо чувствительнее к слабым изменениям электрического состояния атмосферы, чем известные в то время электроскопы

Когда же я перенес лягушку в комнату, положил на железную дощечку и прижал медный крючок к дощечке, те же самые спазматические содрогания были налицо.

Так легко обманываем мы себя при опытах и думаем, что действительно видели то, что желаем видеть.

Я производил опыт с разными металлами в различные часы дня в разных местах — результат был один и тот же, разница была в том, что содрогания были более сильные при одних металлах, чем при других.

Затем я испытал различные тела, которые не являются проводником электричества, например стекло, смолу, резину, камень и сухое дерево.

Явлений не было.

Как справедливо указал впоследствии Вольта, в самом факте вздрагивания лапки препарированной лягушки при электрическом разряде с физической точки зрения не было ничего нового. Явление электрической индукции, а именно явление так называемого возвратного удара, было разобрано Магоном в 1779 году. Однако Гальвани подошел к факту не как физик, а как физиолог. Ученого заинтересовала способность мёртвого препарата проявлять жизненные сокращения под влиянием электричества.

Он с величайшим терпением и искусством исследовал эту способность, изучая её локализацию в препарате, условия возбудимости, действие различных форм электричества и, в частности, атмосферного электричества. Классические опыты Гальвани сделали его отцом электрофизиологии. Гальвани, осуществив ряд экспериментов, пришел к выводу о существовании нового источника и нового вида электричества. Его привели к такому выводу опыты составления замкнутой цепи из проводящих тел и металлов (лучше всего по признанию самого учёного было использовать разные металлы, например железный ключ и серебряную монету) и лягушечного препарата.

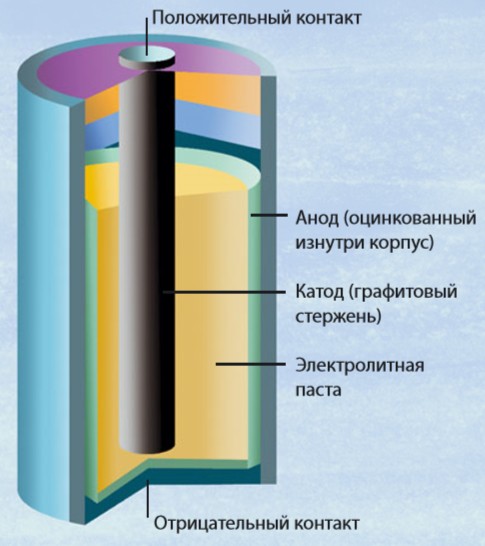

После долгих научных изысканий Гальвани предположил, что мышца является своеобразной батареей лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам. Именно так и была рождена теория животного электричества, именно эта теория создала базу для возникновения электромедицины, и открытие Гальвани произвело сенсацию.

Изобретение лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности, скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода (кроме дистиллированной) — лучшие проводники. Благодаря Лейденской банке удалось впервые искусственным путём получить электрическую искру. В современном мире лейденская банка применяется только для демонстраций, как компонент электрофорной машины, в электротехнике она вытеснена куда более удобными и ёмкими высоковольтными конденсаторами закрытого типа.

Луиджи Гальвани едва ли был физиком. Он последовал за своим отцом в медицину и, нарабатывая навыки хирурга, много занимался анатомией. И прежде чем начать работать с пациентами, тренировался на мертвых животных. Луиджи даже поработал на полной ставке анатома в Болонском университете.

После девяти лет академических исследований Гальвани совершил открытие, в котором есть немалая доля случайности. Он повесил пару лягушачьих лапок на проволочную сетку для просушки. Сетка была из железа, а крючки для подвеса из меди. Неожиданно свежие лягушачьи лапки начали подергиваться. По некоторым отчетам, ученый даже заметил искру!

Исследования Гальвани этого интересного явления (когда лягушачьи лапки дергались на сетке) нашли в физической науке необычайно широкий отклик. Впоследствии Луиджи воспроизвел ситуацию, возникшую в его лаборатории, взяв металлическую дугу из двух металлов — меди и железа — и прикоснувшись скруткой к обнаженному позвоночнику лягушки (именно там располагаются нервы, которые контролируют мышцы ноги) и к кончику лапки.

Электрическая батарея

Металлическая дуга Гальвани вырабатывала ток только в контакте со свежим мясом, которое, как предполагал Гальвани, дает флюиды. Итальянец Алессандро Вольта заменил мясо деревянными опилками, размоченными в соленой воде. Он понял, что самым главным здесь являются два металла, которые реагируют друг с другом, за счет чего электрический заряд переходит из одного металла в другой.

Батарейка

Франкенштейн

Читайте также: