Отношения кореи и японии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Япония от А до Я. Энциклопедия . EdwART . 2009 .

Полезное

Смотреть что такое "Корейско-Японские Отношения" в других словарях:

Дебаты о завоевании Кореи — (яп. 征韓論, せいかんろん сэйкан рон[1]?) политические дебаты между представителями японского правительства времён реставрации Мэйдзи о целесообразности силового воздействия на Корею с целью установления японо корейских дипломатических отношений.… … Википедия

Мирный договор на Канхвадо — Хангыль 강화도조약 Ханча 江華島條約 Маккьюн Райшауэр Kanghwado Choyak Новая романизация Ganghwado Joyak Мирный договор на Канхвадо ( … Википедия

Японо-корейский договор о протекторате — Тип договора Договор об протекторате Подписан место 17 ноября 1905 года Кёнбоккун … Википедия

Лианкур — Острова Лианкур кор. 독도 яп. 竹島 … Википедия

Договор о присоединении Кореи к Японии — Тип договора Договор об аннексии Подписан место 22 августа 1910 года Дом генерал резидента Кореи … Википедия

Похищения японцев агентами КНДР — (яп. 北朝鮮による日本人拉致 Кита Тё:сэн ни ёру нихондзин рати?) ряд инцидентов, произошедших с 1977 по 1983 годы, когда спецслужбы КНДР похитили, по разным оценкам, от 13[1], до 80[2] подданных Японии. Японское правительство признаёт факт похищения 17 … Википедия

Базовый договор об отношениях между Японией и Кореей — (яп. 日韓基本条約 Никкан Кихон Дзё:яку?); (кор. 한일기본조약?, 韓日基本條約?, Ханиль Кибон Чояк) договор, заключенный между Японией и Южной Кореей 22 июня 1965 года и устанавливающий базовые принципы отношений между двумя государствами. Договор объявлял… … Википедия

Новый японо-корейский договор о сотрудничестве — Хангыль 정미7조약 Ханча 丁未七條約 Маккьюн Райшауэр chongmi 7 choyak Новая романизация Jeongmi 7 joyak Новый японо корейский договор о сотрудничестве … Википедия

РЯВ — Русско японская война Верх: Корабль во время боя. Слева по часовой стрелке: японская пехота, японская кавалерия, два корабля российского флота, русские солдаты стоят над траншеей с убитыми японцами во время осады Порт Артура. Дата 8 февраля 1904… … Википедия

Однако определённый уровень официального представительства был всё-таки необходим, так что японской стороне позволили создать торговую базу и небольшое поселение в тех местах, где со временем вырос город Пусан (в те времена города как такого ещё не существовало). Эта торговая база, получившая название Вегван, по совместительству служила и японской дипломатической миссией, но её деятельность строго контролировалась корейскими властями. Японцы могли постоянно проживать только на территории миссии и не могли ни под каким видом удаляться от неё на значительное расстояние. Самим корейцам частные поездки в Японию, да и вообще за границу, были в те времена категорически запрещены, и нарушитель этого запрета рисковал головой. Насколько известно, желающих особо не находилось, так что вся торговля велась японскими купцами, которые останавливались в Вегване.

Невозможность прямых контактов между центральным правительствам означала, что дипломатические переговоры между Японией и Кореей шли очень медленно. Если японское правительство решало обсудить с Сеулом некие проблемы, то ему сначала приходилось отправлять представителей в Пусан. Строго говоря, в Корею ехали не представители сёгуната, то есть центрального правительства страны, а чиновники князя Цусимы, который представлял центральную власть в сношениях с Кореей. Прибыв в японское поселение, чиновники должны были бы передать подготовленные бумаги главе местной корейской администрации. Если тот не находил в японских бумагах ничего неподобающего (бывало, что и находил), то документы отправлялись им в Сеул, где поднятые японцами вопросы обсуждались в правительственных инстанциях. После того, как решение было наконец принято, ответ отправляли в Пусан, где его передавали японцам через посредство того же самого чиновника. В течение всего этого времени японские посланники должны были остаться в своём представительстве. Порою ожидание ответа затягивалось на многие месяцы.

Само собой разумеется, никакое нормальное дипломатическое общение при таких обстоятельствах не было возможно, но, если быть честными, ни та, ни другая сторона не очень-то и стремились к тому, чтобы иметь "нормальные" дипломатические отношения. Корея нуждалась в мире на своих берегах, но в то же время предпочитала держать Японию на некотором расстоянии. Япония была до некоторой степени заинтересована в торговле с Кореей, но при этом японское правительство также изо всех сил стремилось ограничивать своё взаимодействие с внешним миром. Для обеих стран XVII-XIX века были временем политики самоизоляции, так что чисто церемониальные отношения и периодический обмен любезностями вполне служили их стратегическим целям.

Квинтэссенцией таких церемониальных отношений были редкие посещения японской столицы корейскими дипломатическими миссиями, которые официально именовались "посольствами связи" (тхонсинса). В течение периода Токугава, Корея была единственной зарубежной страной, послы которой могли иногда появляться в Токио (тогда этот город именовался Эдо) и в Киото. Разумеется, не могло быть и речи и постоянной корейской миссии в столицах: послы появлялись там на короткий срок и отбывали, произнеся все положенные речи.

Свита корейского посла обычно включала от 300 до 500 человек. Среди них были известные учёные и писатели, так что посещение Японии корейским посольством порою превращалось в некое подобие странствующей выставки корейской культуры. Действительно, именно культурная дипломатия была главной задачей посольства: миссия должна была продемонстрировать корейские достижения в тех областях, которые тогда считались важными, и способствать таким образом укреплению взаимного уважения между двумя странами. Приезды корейских послов часто служили темами для картин японских художников, а записи бесед с членами посольской свиты издавались немалыми тиражами. Конечно же, посольство собирало информацию о положении в Японии, но делалось это, скорее, на всякий случай, так как никакой оперативной ценности такая информация не представляла.

Подготовка к отправке посольства начиналась после получения запроса японской стороны, которая информировала Сеул о том, что хотела бы принять очередную миссию. Обычно посольство отправляли, чтобы поздравить нового японского сёгуна с восшествием на престол (в те времена в Японии власть императора была чисто символической, а реальным руководителем страны был наследственный верховный главнокомандующий, сёгун). Однако происходило это далеко не при каждом новом японском правителе. Большие расходы, связанные с подобными визитами, в конечном счете заставили японцев сократить их масштабы, так что за посольством 1764 г. последовал большой перерыв, и следующая миссия (оказавшаяся последней) была приглашена из Кореи только в 1811 г. При этом посольство 1811 г. не побывало в Эдо, а ограничилось посещением острова Цусимы, который лежит между двумя странами.

В те времена остров Цусима был автономным княжеством, и его правители из клана Со должны был действовать как представители всей Японии в отношениях с Кореей. Именно чиновники этого небольшого княжества решали текущие проблемы отношений двух стран. Во время визитов корейских послов именно представители Цусимы были ответственны за все приготовления к поездке послов по всему маршруту до самого Эдо. Необходимые работы по маршруту следования послов проводились силами местной администрации и оплачивались местными бюджетами, но именно инспектора из Цусимы должны были проверить, правильно ли всё подготовлено к приезду высоких гостей.

Корейский язык преподавался в Цусиме в специальном училище, и некоторые чиновники острова ездили в Пусан, чтобы прожить там некоторое время, совершенствуясь в языке. С другой стороны, японский изучался в Сеуле, где дейцствовала школа иностранных языков. Те из её выпускников, кому удавалось найти работу, служили именно в местной администрации в районе будущего Пусана. Впрочем, официальные дипломатические документы составлялись на ханмуне, то есть древнекитайском языке, который был понятен всем образованным людям в обеих странах. Кроме церемониальной дипломатии общеяпонского уровня, княжество Цусима поддерживало похожие ритуальные обмены и на местном уровне, и её князья при вступлении на престол получали поздравления от корейских властей.

Вся эта тщательно выстроенная дипломатия символических обменов и взаимного сдерживания рухнула в середине XIX века, когда в регион ворвались европейские империалистические державы. Япония встала на путь решительных реформ, а Корея некоторое время безуспешно пыталась сохранить тот образ жизни, который существовал веками. В подобной ситуации старая система была обречена, и на смену ей пришла куда более динамичная дипломатия европейского образца: с постоянными миссиями, интригующими посланниками, переговорами на высшем уровне и прочими, привычными нам, формами поведения.

История и СОВРЕМЕННОСТЬ

И хуже сразу стало. Абэ показалось, что 60 секунд – это как-то несолидно, и японцы стали клянчить полноценный двусторонний саммит. Лучше бы они этого не делали: от корейского ответа пахнуло таким морозом, что в японском МИДе его, наверное, сидя у обогревателя переводили: Пак Кын Хе заявила, что пока Япония не покается в своих исторических грехах, говорить с Абэ ей не о чем. А потом контрольным в голову Пак Кын Хе еще добавила, что в любой момент готова ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вот хоть вчера.

С японской точки зрения особенно обидно то, что вполне дружелюбная инициатива самого Абэ получила такой отлуп. Между тем Северная Корея только за этот год торпедировала несколько южнокорейских дипломатических инициатив, пускала ракеты и взрывала бомбы, а ее все равно приглашают к столу. Так как Япония с Кореей до такого докатились?

. Когда можно подраться?

Претензий к соседям у японцев много, но главная одна: Корея в их глазах выглядит неблагодарным младшим братом, которого они подобрали на обочине истории, отмыли, приодели и на свои деньги обучили. Ну еще заставили немного поработать на себя, но потом за это дело извинились и выплатили компенсацию. А ему все мало.

С корейской точки зрения все это выглядит, разумеется, совсем иначе: варвары с Востока поработили и ограбили самобытную цивилизацию древнее их собственной, отняли родную культуру, язык и даже имена, а теперь не хотят этого признавать. Спор этот бесконечен, потому что правы в нем обе стороны.

Чума и два дома

Однажды я ради интереса взял два школьных учебника истории, японский и корейский, и сравнил их в той части, где говорится о японской колонизации Кореи в 1910–1945 годах. Японский ограничился одним абзацем, в котором были инвестиции, строительство и образование. Единственным негативным аспектом японского правления авторы сочли обезземеливание крестьян. Все. Одно предложение.

Эта самая элита во главе с уже упомянутым Пак Чжон Хи и подписала в 1965 году договор о нормализации отношений с Японией. За нормализацию Япония заплатила $800 млн – огромные по тогдашним меркам деньги, особенно для бедной Южной Кореи. Заплатила и сочла тему закрытой.

Карусель-карусель

По-хорошему, обоим государствам стоило бы забыть о прошлых обидах, как это сделали в Европе. Но этого мы от двух стран, только-только дорвавшихся до национальной гордости после унизительного XX века, точно не дождемся. Иэн Бреммер недавно заметил в Твиттере, что американскому госсекретарю нужно бросить арабо-израильский мирный процесс и сосредоточиться на попытках помирить Южную Корею и Японию. По-моему, арабы с евреями договорятся скорее.

Северная Корея и Япония враждуют с начала 20 века. Исторически Корея была более слабым государством, поэтому Япония, которая совершила экономический и технический прорыв, сумела установить на полуострове власть. Превратив Корею в колонию, захватчики стали насаждать свои законы и традиции, вытесняя корейскую культуру. Жители страны запомнили жестокость колонизаторов и до сих пор испытывают к ним ненависть.

История стран

Конец 19 века стал для Японии временем технического прорыва. Она открыла границы и пустила в страну западных представителей. Так за 30 лет аграрная отсталая страна превратилась в экономически и технически развитую. Такой прорыв дал Японии возможность почувствовать свою мощь и продемонстрировать ее соседним, более слабым государствам — Тайваню и Корее, которая в то время была единой страной.

Оккупация началась в 1910 году. Японская армия без особого труда закрепилась на Корейском полуострове.

Деятельность захватчиков на полуострове можно оценить двояко. С одной стороны, при японском правлении экономический и технический уровень Кореи в самом деле вырос. В стране появились фабрики с современным оснащением, открылись школы (в том числе для девочек), больницы с европейскими лекарствами, первый университет. Солдат научили обращаться с новыми типами оружия и провели реорганизацию армии. Однако за этот подъем корейцы как нация заплатили высокую цену.

Телесные наказания корейцев стали привычной практикой со стороны Японии.

Преступления Японии против Кореи

Дошло до того, что в начале 40-х годов власти приняли закон о том, что корейцы обязаны сменить национальные имена на японские.

До капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году этот процесс затронул 80 % населения полуострова, затем начался обратный процесс кореизации. Негативно японцы относились и к христианству, которое распространилось в Корее через западных миссионеров. Церковные службы, хранение библии и пропаганду религии запретили. Вместо этого пытались внедрить синтоизм — традиционную японскую религию, основанную на культе предков, духов и сил природы. Чуждые корейцам верования на полуострове не прижились.

Служительницы синтоистского японского храма (слева) и традиционный корейский шаманский обряд (справа).

Антияпонская партизанская борьба

В Корее антияпонские настроения были сильны уже во время оккупации. Будущий руководитель страны Ким Ир Сен, приверженец коммунизма, который был запрещен в Японии, вел партизанскую борьбу против оккупантов. За 15 лет подпольного движения он собрал круг преданных людей, которые в будущем, после завершения Второй мировой войны, привели его к власти.

Оккупация закончилась вместе с капитуляцией Японии. После поражения и ядерных ударов, нанесенных Америкой, она находилась в слабом и униженном положении, поэтому не могла больше удерживать посторонние территории. Так все колонии, включая Корейский полуостров, были утрачены. Для Северной Кореи, которая была создана в 1948 году, Япония стала олицетворять главного врага. Ненависть к нации стала мощным инструментом пропаганды и сплочения общества.

Мемориальное кладбище героям антияпонского движения в Северной Корее.

На событиях периода колонизации построена социальная система КНДР сонбун. Она предполагает разделение людей на сословия в зависимости от того, какую деятельность вели предки человека во время японской оккупации. Участие в подпольной борьбе определяет позицию в высшем сословии, сотрудничество или семейные связи с японцами понижают статус. Эта система действует до сих пор, хотя уже имеет меньшее значение, чем при власти Ким Чен Ира.

Развитие отношений после войны

Акция протеста в Южной Корее против Японии. Митингующие сжигают портреты премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Уже с 60-х годов соперничество снова обострилось. Во многом это было связано с налаживанием японо-китайских и китайско-южнокорейских отношений. К тому же, Южная Корея стала постепенно набирать экономическую мощь, превращаясь в значимого соперника КНДР. С самого разделения страны Северная Корея надеялась на то, что в ближайшем будущем сможет сместить правительство Сеула и установить власть на полуострове. Вмешательство соседних стран этому препятствовало.

Современная ситуация

Периоды оттепелей и накала конфликта менялись вместе с правителями Японии. Население негативно относилось к попыткам сближения с КНДР, так как враждебные настроения испытывали обе страны. С начала ядерных испытаний Северной Кореи в 2006 году отношения испортились окончательно. Аналитики говорят о том, что в условиях нынешнего обострения ситуации на полуострове Япония может стать участником вооруженного конфликта.

Девушки из Японии создали клуб фанатов Северной Кореи. Несмотря на то, что они преподнесли это как шутку, на них обрушилась волна общественного негодования. Их обвиняли в помощи врагу, предательстве страны, угрожали на страницах социальных сетей.

Дипломатические отношения страны так и не выстроили — ни в Японии, ни в КНДР нет посольств. Однако на островах работает Ассоциация северокорейских граждан в Японии. Эта организация неофициально считается представительством Пхеньяна в стране. В ней потомки людей, вывезенных на территорию Японии за время оккупации, получают необходимую идеологическую подготовку и политические консультации. По подсчетам 2014 года, таких людей в Японии около 600 тысяч, 50 тысяч из которых уже были репатриированы.

Корейский активист разрывает зубами японский флаг во время марша протеста.

В 2014 года статистические службы ВВС провели в Японии опрос о том, как они относятся к Северной Корее. 91 % ответил, что резко негативно, и только 1 % — положительно. Это делает Японию самой нетерпимой страной в мире по отношению к Северной Корее. Со своей стороны, КНДР запускает в сторону островов баллистические ракеты и в пропаганде представляет Японию как однозначно вражеское государство.

Взаимодействие Кореи с соседями всегда было непростым. На протяжении многих веков страна утренней свежести страдала от влияния Китая, Монголии, набегов маньчжуров и завоевательных войн с японцами. Но колониальный период (식민지 시대) занимает особое место в истории страны.

Карта Японской империи с датами захвата территорий, конец XIX — начало XXвв.

Чтобы лучше понять причину интереса Японии к Корее, необходимо узнать, что происходило в обеих странах накануне колониального периода.

Япония

Корея

Корея же налаживать отношения с соседями не спешит. В конце XIX — начале XX веков она показывает себя слабым игроком на мировой политической арене. Страна, раздираемая внутренними противоречиями и бунтами, не может дать отпор внешним захватчикам. Король, позднее император, Коджон, не имея реальной власти, продолжает начатую предшественниками политику изоляции. Япония после непродолжительных дебатов и провокаций принимает решение о захвате отказывающейся идти на контакт Чосонской Кореи.

Военачальник эпохи Чосон, 1863г.

Необходимо также отметить, что Корея в тот период представляла собой центр столкновения интересов сразу нескольких стран помимо Японии: России, Китая, США, Англии, Франции, Австрии и пр. Однако в силу удаленности западные государства быстро сдались, а с Россией и Китаем Япония развязала войну, в которой и вышла победителем. А потому никто не мог помешать Японии реализовать свои планы в качестве метрополии.

Корея в качестве колонии

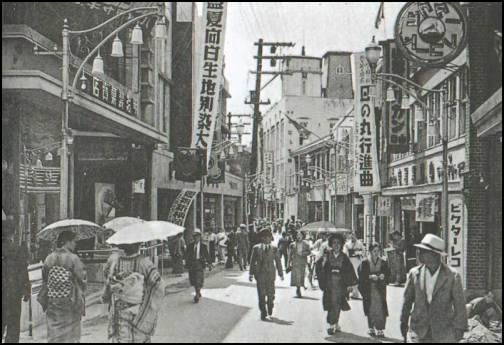

Сеул во время японской оккупации.

Став колонией, Корея лишилась суверенитета. Страна выступала в качестве рынка сбыта как рабочей силы, так и выращиваемой продукции. Около 90% всех капиталовложений принадлежало японцам, как и 3/5 всех предприятий.

Народ подвергался дискриминации, корейский язык был запрещен для преподавания в школах. Более 200 000 корейских исторических документов было сожжено. Права быть судьей, избирать и быть избранным удостаивались только японцы, а высшая законодательная и исполнительная власть находилась в руках генерал-губернатора. При правительстве существовал Консультативный совет, состоявший из известных корейцев, но реального влияния он не имел.

При этом, именно на период оккупации приходится время роста корейской экономики, образования и промышленности.

Экономика и политика

К концу колониального периода в Корее насчитывалось более 7 тыс. заводов, на которых было задействовано около 300 тыс. рабочих. Средние темпы роста корейской экономики составили около 4%. В сельском хозяйстве внедряли новые технологии, площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий росла. Было построено множество зданий, ставших прообразами современных. Среди них: Вокзал Кэйдзё, Тёсэн-банк, Народный дом. Около 10 лет строились железные пути, соединившие современный Сеул с северными областями корейского полуострова. Экспорт продукции осуществлялся как непосредственно в Японию, так и в Китай, Россию, США, Индию, Таиланд. Импорт — преимущественно из Китая, Маньчжурии, США. Была внедрена судебная система трех уровней: местные, апелляционные и Верховный. Территория страны разделена на провинции, во главе каждой — губернатор (японец или кореец). Основана система правоохранительных органов.

Тёсэн-банк, ныне Музей Банка Кореи, 1909г.

Социальная сфера

Корейская традиционная медицина была воспринята японцами с недоверием. Зато было внедрено использование современных лекарств, в связи с чем продолжительность жизни населения выросла с 20 до почти 45 лет. Численность населения выросла почти в два раза и составила около 27 млн. человек. При этом неуклонно росло количество тюрем, т.к. недовольных колониальной политикой было немало.

В 1924 году был открыт первый корейский университет — Императорский университет Кэйдзё (именно на его основе позднее был создан Сеульский национальный университет). Правда возможность его посещать была лишь у японцев, так как обучение велось на японском языке. Значительно вырос уровень грамотности: с 2% до 40%. В сфере школьного образования за основу была взята японская модель с разделением на младшую и среднюю школу. Появилась возможность посещать уроки в специальных профессиональных училищах, где обучали в т.ч. и на кисэн.

Появились первые газеты на японском и корейском языках (Мэиль Синбо, существующая по сей день Чосон Ильбо). Система цензуры была достаточно жесткой только в отношении корейских изданий. В 1927 году появилось первое радио, имевшее большую популярность. На время оккупации также приходится расцвет корейской литературы, в частности прозы. При написании произведений теперь пользовались исключительно корейской письменностью, оставив китайскую в прошлом.

Борьба за независимость

Корейцы не оставляли попыток обрести независимость на полуострове. 1 марта 1919 года произошло первое крупное движение за независимость. У его истоков стояли корейские студенты и патриоты, выступавшие за необходимость создания Декларации независимости.

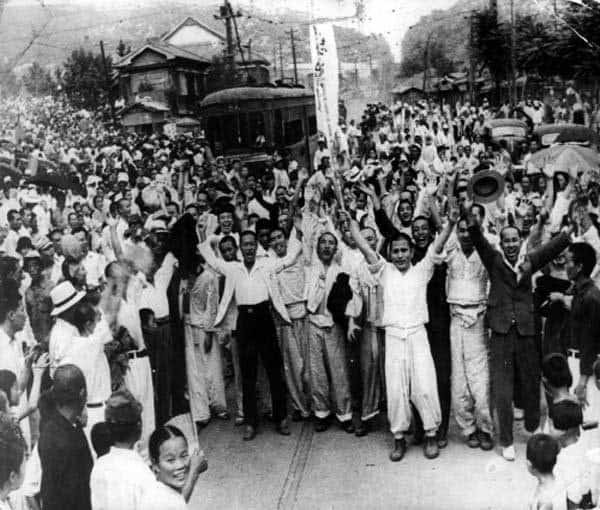

Движение получилось масштабным. Начавшись в Сеуле, оно постепенно разрасталось по стране, с каждым днем увеличивая сторонников. Спустя год восстание было жестко подавлено японской армией. В результате погибло около 7 тыс. человек, но имперская политика в отношении Кореи смягчилась — именно в это время на пост вступает Сайто Макото. В память о первом национальном сопротивлении 1 марта было объявлено Днем движения за независимость.

Жители Сеула встречают освободившихся из тюрьмы борцов за независимость, 1945г.

Позднее правительство Кореи в изгнании учреждает Временное Правительство Республики Корея в Шанхае. В числе учредителей состоит и первый президент Республики Корея — Ли Сын Ман. Деятельность непризнанного Временного Правительства заключается в координации партизанских отрядов и управлении Корейской Армией Освобождения. Но на деле, несмотря на все усилия, достичь независимости Корее удается лишь спустя годы в связи с капитуляцией Японии и невозможностью ее дальнейшего управления колонией.

Читайте также: