Откуда берется энергия для синтеза атф из адф кратко

Обновлено: 16.06.2024

За счет чего человек двигается? Что такое энергетический обмен? Откуда берется энергия для организма? На сколько ее хватит? При какой физической нагрузке, какая энергия расходуется? Вопросов как видите много. Но больше всего их появляется, когда начинаешь эту тему изучать. Попробую облегчить самым любопытным жизнь и сэкономить время. Поехали…

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления органических веществ, сопровождающихся выделением энергии.

Для обеспечения движения (актиновых и миозиновых нитей в мышце) мышце требуется АденозинТриФосфат (АТФ). При разрыве химических связей между фосфатами выделяется энергия, которая используется клеткой. При этом АТФ переходит в состояние с меньшей энергией в АденозинДиФосфат (АДФ) и неорганического Фосфора (Ф)

АТФ + H2O ⇒ АДФ + Ф + Энергия

Если мышца производит работу, то АТФ постоянно расщепляется на АДФ и неорганический фосфор выделяя при этом Энергию (порядка 40-60 кДж/моль). Для продолжительной работы необходимо восстановление АТФ с такой скоростью, с какой это вещество используется клеткой.

Источники энергии, используемые при кратковременной, непродолжительной и продолжительной работе различные. Образование энергии может осуществляться как анаэробным (безкислородным), так и аэробным (окислительным) способом. Какие качества развивает спортсмен тренируясь в аэробной или анаэробной зоне я писал в статье «Пульс для бега и пульс при физической нагрузке (Пульсовые зоны)«.

Выделяют три энергетические системы, обеспечивающие физическую работу человека:

- Алактатная или фосфагенная (анаэробная). Связана с процессами ресинтеза АТФ преимущественно за счет высокоэнергетического фосфатного соединения – КреатинФосфата (КрФ).

- Гликолитическая (анаэробная). Обеспечивает ресинтез АТФ и КрФ за счет реакций анаэробного расщепления гликогена и/или глюкозы до молочной кислоты (лактата).

- Аэробная (окислительная). Возможность выполнения работы за счет окисления углеводов, жиров, белков при одновременном увеличении доставки и утилизации кислорода в работающих мышцах.

Энергообеспечение организма человека.

Источники энергии при кратковременной работе.

Быстродоступную энергию мышце дает молекула АТФ (АденозинТриФосфат). Этой энергии хватает на 1-3 секунды. Этот источник используется для мгновенной работы, максимальном усилии.

АТФ + H2O ⇒ АДФ + Ф + Энергия

В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ; так, у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день, но содержит в каждый конкретный момент примерно 250 г), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.

Пополняется АТФ за счет КрФ (КреатинФосфат), это вторая молекула фосфата, обладающего высокой энергией в мышце. КрФ отдает молекулу Фосфата молекуле АДФ для образования АТФ, обеспечивая тем самым возможность работы мышцы в течение определенного времени.

Выглядит это так:

АДФ+ КрФ ⇒ АТФ + Кр

Запаса КрФ хватает до 9 сек. работы. При этом пик мощности приходится на 5-6 сек. Профессиональные спринтеры этот бак (запас КрФ) стараются еще больше увеличить путем тренировок до 15 секунд.

Источники энергии при непродолжительной работе.

Откуда берется энергия для организма при непродолжительной работе? В этом случае источником является животный углевод, который содержится в мышцах и печени человека — гликоген. Процесс, при котором гликоген способствует ресинтезу АТФ и выделению энергии называется Анаэробным гликолизом (Гликолитическая система энергообеспечения).

Гликолиз – это процесс окисления глюкозы, при котором из одной молекулы глюкозы образуются две молекулы пировиноградной кислоты (Пируват). Дальнейший метаболизм пировиноградной кислоты возможен двумя путями — аэробным и анаэробным.

При аэробной работе пировиноградная кислота (Пируват) участвует в обмене веществ и многих биохимических реакциях в организме. Она превращается в Ацетил-кофермент А, который участвует в Цикле Кребса обеспечивая дыхание в клетке. У эукариот (клетки живых организмов, которые содержат ядро, то есть в клетках человека и животных) Цикл Кребса протекает внутри митохондрии (МХ, это энергетическая станция клетки).

Цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот) – ключевой этап дыхания всех клеток использующих кислород, это центр пересечения многих метаболических путей в организме. Кроме энергетической роли, Циклу Кребса отводится существенная пластическая функция. Участвуя в биохимических процессах он помогает синтезировать такие важные клетки-соединения, как аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.

Если кислорода недостаточно, то есть работа проводится в анаэробном режиме, тогда пировиноградная кислота в организме подвергается анаэробному расщеплению с образованием молочной кислоты (лактата)

Гликолитическая анаэробная система характеризуется большой мощностью. Начинается этот процесс практически с самого начала работы и выходит на мощность через 15-20 сек. работы предельной интенсивности, и эта мощность не может поддерживаться более 3 – 6 минут. У новичков, только начинающих заниматься спортом, мощности едва ли хватает на 1 минуту.

Энергетическими субстратами для обеспечения мышц энергией служат углеводы – гликоген и глюкоза. Всего же запаса гликогена в организме человека на 1-1,5 часа работы.

Как было сказано выше, в результате большой мощности и продолжительности гликолитической анаэробной работы в мышцах образуется значительное количество лактата (молочной кислоты).

Гликоген ⇒ АТФ + Молочная кислота

Продолжительность работы в анаэробном режиме зависит от уровня концентрации лактата в крови и степенью устойчивости мышц и крови к кислотным сдвигам.

Буферная емкость крови – способность крови нейтрализовать лактат. Чем тренированнее человек, тем больше у него буферная емкость.

Источники энергии при продолжительной работе.

Источниками энергии для организма человека при продолжительной аэробной работе, необходимые для образования АТФ служат гликоген мышц, глюкоза в крови, жирные кислоты, внутримышечный жир. Этот процесс запускается при длительной аэробной работе. Например, жиросжигание (окисление жиров) у начинающих бегунов начинается после 40 минут бега во 2-й пульсовой зоне (ПЗ). У спортсменов процесс окисления запускается уже на 15-20 минуте бега. Жира в организме человека достаточно для 10-12 часов непрерывной аэробной работы.

При воздействии кислорода молекулы гликогена, глюкозы, жира расщепляются синтезируя АТФ с выделением углекислого газа и воды. Большинство реакций происходит в митохондриях клетки.

Гликоген + Кислород ⇒ АТФ + Углекислый газ + Вода

Образование АТФ с помощью данного механизма происходит медленнее, чем с помощью источников энергии, используемых при кратковременной и непродолжительной работе. Необходимо от 2 до 4 минут, прежде чем потребность клетки в АТФ будет полностью удовлетворена с помощью рассмотренного аэробного процесса. Такая задержка вызвана тем, что требуется время, пока сердце начнет увеличивать подачу крови обогащенной кислородом мышцам, со скоростью необходимой для удовлетворения потребностей мышц в АТФ.

Жир + Кислород ⇒ АТФ + Углекислый газ + Вода

Фабрика по окислению жира в организме является самой энергоемкой. Так как при окислении углеводов, из 1 молекулы глюкозы производится 38 молекул АТФ. А при окислении 1 молекулы жира – 130 молекул АТФ. Но происходит это гораздо медленнее. К тому же для производства АТФ за счет окисления жира требуется больше кислорода, чем при окислении углеводов. Еще одна особенность окислительной, аэробной фабрики – она набирает обороты постепенно, по мере увеличения доставки кислорода и увеличения концентрации в крови выделившихся из жировой ткани жирных кислот.

Больше полезной информации и статей вы можете найти ЗДЕСЬ.

Если представить все энергообразующие системы (энергетический обмен) в организме в виде топливных баков, то выглядеть они будут так:

Все это я придумал не сам, а брал выжимки из книг, литературы, интернет-ресурсов и постарался лаконично донести до вас. Если остались вопросы — пишите.

Ответ. Аденозинтрифосфат (АТФ) - это нуклеотид, состоящий из пуринового основания аденина, моносахарида рибозы и 3-х остатков фосфорной кислоты. Во всех живых организмах выполняет роль универсального аккумулятора и переносчика энергии. Под действием специальных ферментов концевые фосфатные группы отщепляются с освобождением энергии, которая идет на мышечное сокращение, синтетические и др. процессы жизнедеятельности.

2. Какие химические связи называются макроэргическими?

Ответ. Макроэргическими называются связи между остатками фосфорной кислоты, так как при их разрыве выделяется большое количество энергии (в четыре раза больше, чем при расщеплении других химических связей).

3. В каких клетках АТФ больше всего?

Ответ. Наибольшее содержание АТФ в клетках, в которых велики затраты энергии. Это клетки печени и поперечнополосатой мускулатуры.

Вопросы после §22

1. В клетках каких организмов происходит спиртовое брожение?

Ответ. В большинстве растительных клеток, а также в клетках некоторых грибов (например, дрожжей) вместо гликолиза происходит спиртовое брожение:молекула глюкозы в анаэробных условиях превращается в этиловый спирт и СО2:

С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С2Н5ОН + 2СО2 + 2АТФ + 2Н2О.

2. Откуда берётся энергия для синтеза АТФ из АДФ?

Ответ. Синтез АТФ осуществляется на следующих этапах. На этапе гликолиза происходит расщепления молекулы глюкозы, содержащей шесть атомов углерода (С6Н12О6), до двух молекул трёхуглеродной пировиноградной кислоты, или ПВК (C3H4O3). Реакции гликолиза катализируются многими ферментами, и протекают они в цитоплазме клеток. В ходе гликолиза при расщеплении 1 М глюкозы выделяется 200 кДж энергии, но 60 % её рассеивается в виде тепла. Оставшихся 40 % энергии оказывается достаточно для синтеза из двух молекул АДФ двух молекул АТФ.

С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О

В аэробных организмах после гликолиза (или спиртового брожения) следует завершающий этап энергетического обмена – полное кислородное расщепление, или клеточное дыхание. В процессе этого третьего этапа органические вещества, образовавшиеся в ходе второго этапа при бескислородном расщеплении и содержащие большие запасы химической энергии, окисляются до конечных продуктов СО2 и Н2О. Этот процесс, так же как и гликолиз, является многостадийным, но происходит не в цитоплазме, а в митохондриях. В результате клеточного дыхания при распаде двух молекул молочной кислоты синтезируются 36 молекул АТФ:

2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ + 36Н3РО4 → 6СО2 + 42Н2О + 36АТФ.

Таким образом, суммарно энергетический обмен клетки в случае распада глюкозы можно представить следующим образом:

С6Н12О6 + 6О2 + 38АДФ + 38Н3РО4 → 6СО2 + 44Н2О + 38АТФ.

3. Какие этапы выделяют в энергетическом обмене?

Ответ. I этап, подготовительный

Сложные органические соединения распадаются на простые под действием пищеварительных ферментов, при этом выделяется только тепловая энергия.

Жиры → глицерин и жирные кислоты

II этап, гликолиз (бескислородный)

Осуществляется в цитоплазме, с мембранами не связан. В нём участвуют ферменты; расщеплению подвергается глюкоза. 60 % энергии рассеивается в виде тепла, а 40 % — используется для синтеза АТФ. Кислород не участвует.

III этап, клеточное дыхание (кислородный)

Осуществляется в митохондриях, связан с матриксом митохондрий и внутренней мембраной. В нём участвуют ферменты, кислород. Расщеплению подвергается молочная кислота. СО2 выделяется из митохондрий в окружающую среду. Атом водорода включается в цепь реакций, конечный результат которых — синтез АТФ.

4. В чём отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов?

Ответ. Все проявления жизни аэробов нуждаются в затрате энергии, пополнение которой происходит клеточном дыхании – сложном процессе, в который вовлечены многие ферментные системы.

Между тем, его можно представить как ряд последовательных реакций окисления – восстановления, при которых электроны отсоединяются от молекулы какого-либо питательного вещества и переносятся сначала на первичный акцептор, затем на вторичный и далее – до конечного. При этом энергия потока электронов накапливается в макроэргических химических связях (главным образом, фосфатных связях универсального источника энергии – АТФ). Для большинства организмов конечным акцептором электронов служит кислород, который, реагируя с электронами и ионами водорода, образует молекулу воды. Без кислорода обходятся лишь анаэробы, покрывающие свои энергетические потребности за счет брожения. К анаэробам относятся многие бактерии, ресничные инфузории, некоторые черви и несколько видов моллюсков. Эти организмы в качестве конечного акцептора электронов используют этиловый или бутиловый спирт, глицерин и др.

Преимущество кислородного, то есть аэробного типа энергетического обмена над анаэробным очевидно: количество энергии, выделяющееся при окислении питательного вещества кислородом, в несколько раз выше, чем при его окислении, например, пировиноградной кислотой (происходит при таком распространенном типе брожения, как гликолиз). Таким образом, благодаря высокой окислительной способности кислорода, аэробы эффективнее используют потребляемые питательные вещества, чем анаэробы. Вместе с тем, аэробные организмы могут существовать лишь в среде, содержащей свободный молекулярный кислород. В противном случае они погибают.

Универсальным источником энергии во всех клетках служит АТФ (аденозинтрифосфат). Это вещество синтезируется в результате реакции фосфорилирования, т. е. присоединения одного остатка фосфорной кислоты к молекуле АДФ (аденозиндифосфата):

На эту реакцию затрачивается энергия, и теперь эта энергия находится в форме энергии химических связей АТФ. Вы уже знаете, что при распаде АТФ до АДФ клетка за счет макроэргической связи в молекуле АТФ получит приблизительно 40 кДж энергии.

Откуда же берется энергия для синтеза АТФ из АДФ? Она выделяется в процессе диссимиляции, т. е. в реакциях расщепления органических веществ в клетке. В зависимости от специфики организма и условий его обитания диссимиляция может проходить в два или три этапа.

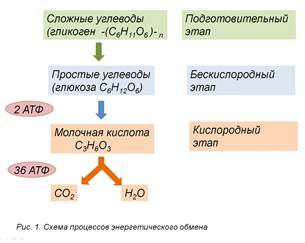

Этапы энергетического обмена.

Большинство живых существ, обитающих на Земле, относятся к аэробам, т. е. используют в процессах обмена веществ кислород из окружающей среды. У аэробов энергетический обмен происходит в три этапа: подготовительный, бескислородный и кислородный. В результате этого органические вещества распадаются до простейших неорганических соединений. У организмов, обитающих в бескислородной среде и не нуждающихся в кислороде, – анаэробов, а также у аэробов при недостатке кислорода ассимиляция происходит в два этапа: подготовительный и бескислородный. В двухэтапном варианте энергетического обмена энергии запасается гораздо меньше, чем в трехэтапном.

Рассмотрим подробнее три этапа энергетического обмена (см. рис 1.). Первый этап называется подготовительным и заключается в распаде крупных органических молекул до более простых: полисахаридов — до моносахаридов, липидов — до глицерина и жирных кислот, белков — до аминокислот. Внутри клетки распад органических веществ происходит в лизосомах под действием целого ряда ферментов. В ходе этих реакций энергии выделяется мало, при этом она не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла. Образующиеся в ходе подготовительного этапа соединения (моносахариды, жирные кислоты, аминокислоты и др.) могут использоваться клеткой в реакциях пластического обмена, а также для дальнейшего расщепления с целью получения энергии.

Второй этап энергетического обмена, называемый бескислородным, заключается в ферментативном расщеплении органических веществ, которые были получены в ходе подготовительного этапа. Кислород в реакциях этого этапа не участвует.

Так как наиболее доступным источником энергии в клетке является продукт распада полисахаридов — глюкоза, то второй этап мы рассмотрим на примере именно ее бескислородного расщепления — гликолиза.

Гликолиз — это многоступенчатый процесс бескислородного расщепления молекулы глюкозы, содержащей 6 атомов углерода (С6Н12О6), до двух молекул трехуглеродной пировиноградной кислоты, или ПВК (С3Н4О3).

Реакции гликолиза катализируются многими ферментами, и протекают они в цитоплазме клеток. В ходе гликолиза при расщеплении 1моль глюкозы выделяется 200 кДж энергии, но 60% ее рассеивается в виде тепла. Оставшихся 40% энергии оказывается достаточно для синтеза из двух молекул АДФ двух молекул АТФ. Получившаяся пировиноградная кислота в клетках животных, а также клетках многих грибов и микроорганизмов превращается в молочную кислоту (С3Н6О3):

В большинстве растительных клеток, а также в клетках некоторых грибов (например, дрожжей) вместо гликолиза происходит спиртовое брожение, молекула глюкозы в анаэробных условиях превращается в этиловый спирт и СО2:

Существуют также и такие микроорганизмы, в клетках которых в анаэробных условиях образуются не молочная кислота и не этиловый спирт, а, например, уксусная кислота или ацетон и т. д. Однако во всех этих случаях распад одной молекулы глюкозы, так же как и в случае гликолиза, приводит к запасанию двух молекул АТФ.

В результате ферментативного бескислородного расщепления глюкоза распадается не до конечных продуктов (СО2 и Н2О), а до соединений, которые еще богаты энергией и, окисляясь далее, могут дать ее в больших количествах (молочная кислота, этиловый спирт и др.).

Поэтому в аэробных организмах после гликолиза (или спиртового брожения) следует завершающий этап энергетического обмена — полное кислородное расщепление, или клеточное дыхание. В процессе этого третьего этапа органические вещества, образовавшиеся в ходе второго этапа при бескислородном расщеплении и содержащие большие запасы химической энергии, окисляются до конечных продуктов СО2 и Н2О. Этот процесс, так же как и гликолиз, является многостадийным, но происходит не в цитоплазме, а в митохондриях. В результате клеточного дыхания при распаде двух молекул молочной кислоты синтезируются 36 молекул АТФ:

Кроме того, нужно помнить, что две молекулы АТФ запасаются в ходе бескислородного расщепления каждой молекулы глюкозы.

Таким образом, суммарно энергетический обмен клетки в случае распада глюкозы можно представить следующим образом:

АТФ — сокращённое название аденозинтрифосфорной кислоты. В химических связях этого вещества запасается энергия. Молекулы АТФ транспортируются в те части клетки и органы целостного организма, где усиленно расходуются энергетические запасы. Постоянный синтез АТФ обеспечивает потребности в энергии, необходимой для роста, развития и других процессов жизнедеятельности.

Состав и значение

Что такое АТФ? Вещество содержит аденозин — азотистое основание аденин (А), связанное с моносахаридом рибозой. Аденозин в АТФ удерживает 3 остатка фосфорной кислоты (Ф) — Н3РО4. Аденозинмонофосфорная кислота (АМФ) содержит 1 остаток фосфорной кислоты, аденозиндифосфорная кислота (АДФ) 2 остатка Н3РО4.

В результате происходящих в клетке реакций запасается много энергии (Е) между остатками фосфорной кислоты.

Связи между кислородом и фосфором в АТФ называют макроэргическими. В одной молекуле АТФ две такие связи. АТФ в реакциях отдает только одну молекулу Н3РО4 и превращается в АДФ. При отщеплении остатка фосфорной кислоты высвобождается около 30 кДж/моль энергии.

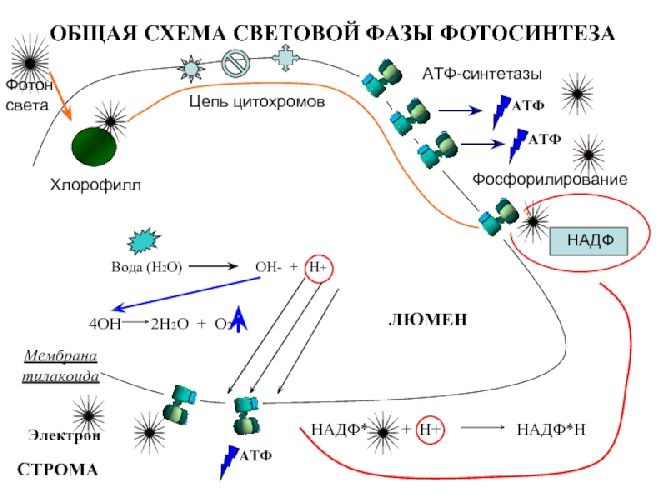

Синтез в хлоропластах

Органеллы растительной клетки, где происходит синтез АТФ, — хлоропласты. Свет приводит электрон в составе реакционного центра хлорофилла в возбуждённое состояние, а затем он перемещается по цепочке переносчиков электронов. Далее осуществляется перенос электрона с помощью фермента редуктазы на НАДФ + , восстановление этого вещества до НАДФ Н (никотинамидадениндинуклеотидфосфат).

Рис. 1. Схема световой фазы фотосинтеза.

Гликолиз

АТФ в цитоплазме прокариотов и эукариотов образуется в процессе гликолиза — ферментативного окисления глюкозы. Акцепторами электронов в реакциях служат молекулы НАД + (НАДФ без остатка фосфорной кислоты). Две молекулы НАД + восстанавливаются до НАД . Н, запасённая в них энергия используется для синтеза 6 молекул АТФ.

Всего в процессе бескислородного расщепления глюкозы (гликолиза) возникает 8 молекул АТФ.

Рис. 2. Хемосинтезирующие бактерии.

АТФ образуется в бактериальных клетках, не содержащих хлорофилл. Первоначальным источником энергии служат химические реакции окисления неорганических веществ: сероводорода, аммиака, диоксида железа.

Синтез в митохондриях

Рис. 3. Схема цикла Кребса.

Следующий этап — окислительное фосфорилирование (реакции с участием кислорода). Энергия, запасённая в молекулах НАД Н и ФАД Н2 в процессе гликолиза и цикла Кребса, используется для синтеза АТФ из АДФ. Всего при окислении одной молекулы глюкозы в присутствии кислорода выделяется энергия, которую запасают 38 молекул АТФ.

Что мы узнали?

В световую фазу фотосинтеза образуются молекулы АТФ и НАДФ . Н, необходимые для биосинтеза органических соединений. АТФ в хлоропластах растений запасают энергию, которую используют сами растения, животные и человек. В митохондриях клеток всех организмов протекают реакции восстановления и окисления, в результате которых из одной молекулы глюкозы синтезируются 38 молекул АТФ. Полученные знания о синтезе АТФ помогут лучше изучить биологию в 9–10 классах и подготовиться к ЕГЭ.

Читайте также: