Опыт над растительными гибридами кратко

Обновлено: 25.06.2024

Генетика (от греч. происходящий от кого-то) — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. В зависимости от объекта исследования классифицируют генетику растений, животных, микроорганизмов, человека и др.

В зависимости от используемых методов других дисциплин выделяют молекулярную генетику, экологическую генетику, волновую и др.

Открытые законы генетики играют важную роль в медицине, сельском хозяйстве, микробиологической промышленности, а также в генетической инженерии.

Первоначально генетика изучала общие закономерности наследственности и изменчивости на основании фенотипических данных.

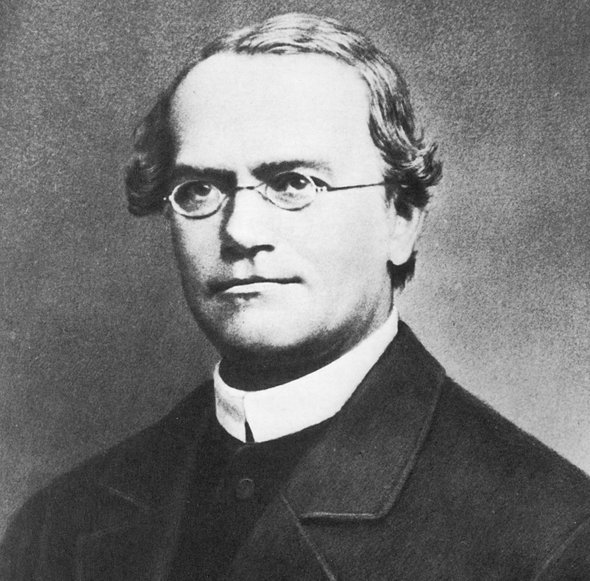

В 1865 г. монах Грегор Мендель, занимавшийся изучением гибридизации растений в Августинском монастыре в Брюнне (в настоящее время г. Брно, Чехия) обнародовал на заседании местного общества естествоиспытателей результаты исследований о передаче по наследству признаков при скрещивании гороха.

Грегор Мендель показал, что наследственные признаки не смешиваются, а передаются от родителей к потомкам в виде дискретных, обособленных единиц.

Сформулированные им закономерности наследования позже получили название законов Менделя. При жизни его научные работы были малоизвестны.

В 1906 г. английский натуралист Уильям Бэтсон публично ввёл в употребление название новой научной дисциплины – генетика. В 1909 г. датским ботаником

Важным вкладом в развитие генетики стала хромосомная теория наследственности, разработанная прежде всего благодаря усилиям американского генетика Томаса Ханта Моргана и его учеников, избравших объектом своих исследований плодовую мушку Дрозофилу (Drosophila melanogaster).

Дальнейшее развитие хромосомной теории, молекулярной биологии, применением методов цитологии, других смежных дисциплин способствовали пониманию механизмов наследственности, то есть роли генов как элементарных носителей наследственной информации.

Представление о волновом принципе функционирования генома человека остается спорной гипотезой и является ареной горячих дискуссий.

Многие ученые считают, что волновая генетика, вызывающая сегодня столько противоречивых суждений, находится на перекрестке между наукой, эзотерикой и философией.

Как было показано выше, вся классическая генетика основана на предположении о том, что развитие, строение и функционирование любого организма контролируется его генами.

Однако сами механизмы генетического контроля и старения живых организмов до сих пор остаются неразгаданными.

Теория управления полями

На основе научных достижений отечественных ученых в 1957 г. китайский врач и инженер Цзян Каньчжень начал исследования по разработке теоретической модели волнового генома.

В 70-е годы прошлого столетия он переехал в Советский Союз, взял себе имя Юрий Владимировича и продолжил научные эксперименты.

Как и наши ученые, Цзян Каньчжень считал, что носителем генетической информации является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), в молекулах которой содержится генетический код.

Другими словами, электромагнитное поле и ДНК — это совокупный генетический материал, существующий в двух формах:

• пассивной — ДНК;

• активной — биоэлектромагнитное поле.

Первая сохраняет генетический код, обеспечивающий стабильность организма.

Вторая в состоянии его изменить. Для этого достаточно воздействовать биоэлектромагнитными сигналами, которые одновременно содержат энергию и информацию.

По своей природе такие сигналы — это движущиеся фотоны, обладающие согласно квантовой теории корпускулярно-волновыми свойствами.

Волновые свойства определяют наиболее высокочастотную часть спектра, имеющую широкую полосу пропускания. Это позволяет получить большой объем информации, причем с высоким качеством передачи.

Поэтому биоэлектромагнитное поле как материальный носитель энергии и информации существует в средней части электромагнитного спектра.

Фильм взорвал научный мир изнутри, словно водородная бомба. В хабаровской лаборатории ученый ставил перед телекамерой клетки с невиданными животными-мутантами.

Козокролики с зубами, напоминающими козьи рога, куроутки — цыплята с перепончатыми лапками и сплющенным клювом, а также гибридные растения — арахисовый подсолнечник, кукурузо – пшеница и др.

И самое потрясающее. Несомненно, будучи гибридами, фактически уродами в первом поколении, они, по утверждению китайского ученого, стабильно давали такое же потомство.

Это означает, что он создавал новые виды растений и животных без пробирок, без генной инженерии, без сложнейших приборов.

Николай Загускин с большим сомнением относился к таким фокусам, однако хладнокровно фиксировал увиденное. Так, доктор Цзян омолаживал себя в камере, воспринимая излучение от куриных яиц, в которых развивались цыплята.

Грызуны умирали, а кролики выживали и обретали

иммунитет против этой болезни. И тогда проводилось дистанционное воздействие переболевших кроликов на больных раком мышей. По записям доктора Цзяна, передача иммунитета кроликов происходила в 70% случаев.

В конце прошлого века имя этого человека приобрело широкую известность в научных кругах. Правда, одни относились к его работам с уважением, другие — с настороженным любопытством, а третьи — со страхом и скептицизмом.

Казалось, что человечество стоит на пороге осуществления своей заветной мечты.

Но раскрыть секрет установки Цзян категорически отказался и в конце 90-х годов вернулся в Китай.

Однако при всей значимости работ Цзяна Каньчженя существуют серьезные сомнения, опасения, неопределенности и риски.

В молекуле ДНК гены имеют узкую специализацию, каждый отвечает за определенный орган или процесс. Малейшая мутация одного из них может вызвать существенные непредсказуемые изменения в организме биологического объекта.

Например, швейцарские ученые воздействовали на ген обычной мухи, ведающий глазами, после чего у нее выросли глаза в самых неожиданных местах - на ногах, крыльях и даже на усиках-антеннах.

При передаче интегральной информации, считанной с ДНК донора на всю ДНК реципиента возможен не только положительный, но и отрицательный эффект вроде куроуток или козокроликов.

Поэтому метод трансляции генетической информации волновым путем требует дальнейших комплексных углубленных исследований.

Научные гипотезы отечественных ученых о волновой природе действия хромосом получили дальнейшее осмысление и обоснование в работах российских ученых – ботаника П.П. Гаряева, математика А.А. Березина и физика А. А. Васильева.

Суть идей ученых состоит в том, что геном высших высокоорганизованных организмов рассматривается как квантовый биоголографический компьютер, формирующий пространственно-временную структуру биосистем.

Считывание, перенос и хранение генетической информации в пространстве и времени организма этот компьютер осуществляет с помощью так называемых солитоных полей.

Поскольку эта мысль одна из основных в этой научной гипотезе, следует несколько подробнее остановится на понятии и характеристиках физических свойств солито;на.

Под солитоном понимается структурно устойчивая уединённая волна, распространяющаяся в нелинейной среде и способная сохранять неизменной свою форму и скорость.

Первым, кто обратил внимание на это необычное физическое явление, был британский инженер Джон Скот Рассел, который, в августе 1834 г. изучал пропускную способность канала Юнион, вблизи города Эдинбурга.

Самым загадочным в поведении солитона признано сохранение неизменности формы.

Сегодня этот феномен ученые объясняют двумя взаимно противоположными процессами.

С одной стороны так называемое нелинейное скручивание. Фронт волны достаточно большой амплитуды стремится опрокинуться на участках нарастания амплитуды, поскольку задние частицы, имеющие большую амплитуду, движутся быстрее впереди идущих.

С другой стороны возникает дисперсия, при которой разные участки волны движутся с разными скоростями и волна расплывается.

Таким образом, нелинейное закручивание волны компенсируется ее расплыванием за счет дисперсии, что и обеспечивает сохранение ее формы. Солитоны могут быть также двумерными и трехмерными.

Еще одной важной особенностью солитонов является их физическое сходство с частицами. Поэтому, при взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями они не разрушаются, а двигаются, сохраняя свою структуру неизменной.

Многие биологи считают, то с помощью этого механизма в человеческом организме происходит перекачивание крови, передача нервных импульсов, удаляются отходы и так далее.

Под солитонными полями понимаются особый вид акустических, электромагнитных и лазерных полей, продуцируемых генетическим аппаратом самого организма прежде всего хромосомами. Эти поля способны обмениваться информацией между клетками, тканями и органами биосистемы.

В свою очередь подобная информация может быть считана как экзогенными, так и эндогенными по отношению к биосистеме акустическими или электромагнитными полями.

Это приводит к образованию полевых структур, служащих основой для пространственно-временной самоорганизации биосистемы.

Поскольку солитоновые поля обеспечивают связь человеческого организма с внешней средой, то приводимая нами даосская монада символизирующая единство энергии тела и души может быть интерпретирована в следующем виде.

Разработанная учеными теория получила название ГБВ – модели, сокращение по первым буквам фамилий авторов теории Гаряев – Березин – Васильев.

По мнению ученых, волновые механизмы работы клеток имеют прямое отношение к наноэлектронике. Живые организмы наглядно показывают нам примеры нанобиотехнологий.

Для собственной волновой биокомпьютерной регуляции они эффективно используют такие активно работающие наноструктуры, как ферменты, рибосомы, митохондрии, мембраны, цитоскелет и хромосомы.

Нанотехнические механизмы работы клеток и их генетического аппарата нуждаются в более глубоком изучении.

Это позволит создать, неизвестные ранее принципиально новые лазерно-радиоволновые технологии генетического управления метаболизмом многоклеточных организмов.

Появляется возможность разработки совершенной уникальной молекулярно-оптико-радиоэлектронной аппаратуры, которая сможет осуществлять сложнейшие навигационно-регуляторные функции для управления генетико-физиологическими функциями организмов.

Другая сторона такой работы — это возможность применения когерентных состояний и излучений живых клеток и их информационных структур для проектирования биокомпьютеров, работающих на принципах голографии, солитоники и квантовой нелокальности.

Углубленный теоретический и практический анализ модели генетического кода позволил автору подтвердить вывод о том, что геном на уровне синтеза и использования ДНК-РНК-белковых текстов является квантовым биокомпьютером.

Квантовая составляющая генетической работы клеток представляется чрезвычайно важной. Это позволяет рассматривать механизмы эмбриогенеза и клеточной дифференцировки с новых позиций.

Что касается генов, кодирующих белки, которыми в основном оперирует официальная генетика, то в предложенной модели им отводится довольно скромная роль.

Ясной становится и роль программирующих белков в эмбриогенезе как факторов разумной организации развивающегося эмбриона.

Такая идея кардинальным образом меняет наши представления о функциях белков, особенно белков коры головного мозга, как о коррелятах сознания и мышления.

Логическим следствием теоретического анализа генетического кода явилось принципиальное положение о том, что ДНК, РНК и белки являются текстами.

Причем не в метафорическом смысле, как это было по существу постулировано ранее, а текстами в реальном смысле этого понятия.

Следует отметить, что многие члены научного сообщества считают П.П. Гаряева псевдоученым и не признают результаты исследований по волновой генетике.

Однако любая фундаментальная идея в данной области вызывает большой интерес и нуждается в дальнейшей экспериментальной и теоретической разработке.

Этот человек был трагически не понят научными современниками, но через 30 лет оказалось, что он перевернул науку — открыл законы наследственности и предвосхитил появление генетики. Имя чешского монаха Грегора Менделя и сегодня не столь широко известно, как имена Ньютона, Эйнштейна, Коперника или Гаусса, а ведь его научные достижения не менее значимы. Вспоминаем о них сегодня, 20 июля, в день рождения Менделя.

Пчелы, облака и опыты на растениях

Именно эти три вещи больше всего интересовали монаха Грегора Менделя, аббата монастыря Святого Фомы в Брюнне, сегодняшнем Брно, а тогда части австрийской Моравии. Господин аббат не был известным богословом или оратором. За пределами монастыря он ходил в цивильном платье, интересовался наукой, преподавал в местной гимназии. Вообще был добрым человеком, любителем-гастрономом, играл в шахматы и угощал гостей грушами диковинных сортов.

Когда господина аббата не стало, о нем скорбели родственники, монахи и учителя. Никто не понял при жизни его экспериментов и открытий, никто не знал, что этот склонный к полноте человек в очках с цветком фуксии (!) на групповом фото монахов — гений, опередивший свое время.

Сегодня за его письмами и случайно уцелевшими листами из научного архива идет охота (монастырь с неосмотрительного разрешения племянников уничтожил после смерти все его бумаги). Тогда никто не мог и подумать, что Брно будут называть городом Менделя, августинский орден будет гордиться своим монахом, а монастырь Св. Фомы — настоятелем. И уж тем более никто не думал, что открытия этого скромного человека войдут в школьные учебники.

Вероника, Иоганн и Терезия

Так звали детей Антона Менделя, крестьянина из деревни Хейнцендорф (сегодня — Гинчице в Чехии). Семья была чешско-австрийского происхождения: мать, Розина, была из немецкой семьи, отец — чехом. В тех краях, Моравии, немецкие и чешские крестьянские семьи жили рядом и часто заключали браки.

Все Мендели учились в деревенской школе, а в семье Розины был даже школьный учитель — ее дядя. Сам Антон был отличным садовником — он ухаживал за барским садом и научил детей всему огородному делу: полоть сорняки, подвязывать и прививать яблони.

Мендели не жили богато, но и не бедствовали. Старшие дети, Вероника и Иоганн, 1822 года рождения, учились в школе; за учебу родители платили рожью, горохом, салом и яйцами. Первой учиться отдали Веронику: она будет хозяйкой, нужно было уметь считать деньги, читать молитвы и вести списки. В девять в школу пошел Иоганн. Сразу же местный учитель стал чаще заглядывать к Менделям и хвалить мальчика: прилежен, понимает с лета, непременно надо учить дальше.

Семье, чтобы оплачивать его учебу в гимназии, пришлось затянуть пояса. Иоганн не подводил родственников: был первым учеником, получал лучшие рекомендации.

Он приложил все усилия, чтобы найти учеников, бегал по урокам. С трудом сводил концы с концами, недоедал, падал с ног, но гимназию окончил. Первого ученика, крестьянского сына Иоганна Менделя приняли в философские классы при Ольмюцком университете, после которых можно было претендовать на поступление в университет.

Иоганн и Терезия

И тогда Антон Мендель принял важное решение. Он продал свое хозяйство зятю, Алоису Штурму, мужу Вероники. Тот пообещал выплачивать Иоганну 10 флоринов в год. Младшая сестра, 12-летняя Терезия, отказалась от приданого в пользу старшего брата. Мендель-младший никогда не забудет ее жертвы и всю жизнь будет близок с Терезией и ее детьми, а вот к Веронике и ее детям будет относиться очень сдержанно. Благодаря этому Иоганн Мендель вернулся в Ольмюц.

Особенно нравилась ему физика и ее преподаватель патер Фридрих Франц. В физическом классе ставили много опытов, Иоганн увлекся экспериментами, показывавшими давление атмосферы, начал придумывать опыты сам.

В гимназии серьезно учили литературе, Мендель писал стихи. Отрывок из стихотворения о Гутенберге сохранила Терезия.

Зачем был создан человек?

Зачем щепотке праха

Неисповедимо высокое существо

Вы — буквы, отпрыски моих исканий!

В Ольмюце Иоганну все-таки удалось набрать учеников и с помощью 10 флоринов Штурма оплатить учебу и окончить школу. Было понятно, что оплатить университет ему не под силу; нужно было изыскивать источник существования. И Мендель ушел в монастырь — в 1843 году он стал братом Грегором Менделем в августинском братстве Св. Фомы.

Помощь монастыря и внезапный провал

Был ли Мендель религиозен? Биографы его расходятся в оценке этого факта. Большинство склоняется к мысли, что Мендель решился на этот поступок из нужды, движимый страстью к науке, которую мог бы реализовать только в условиях монастырской жизни.

Августинцы были достаточно либеральным орденом. Монахам разрешалось жить в миру, в том числе и в крупных университетских городах. Конечно, приходилось отводить время на молитвы, исповеди, но работой считались преподавание и изучение наук. Монастырь Святого Фомы состоял из братьев на редкость интеллигентных, часто служивших Богу светскими специальностями: учителя, профессора, орденские священники.

Он продолжал самообразование, выбрав в итоге естествознание. Собирал ботанические и минералогические коллекции, прослушал лекции по садоводству и виноградарству. Аббат понимал, что за монах Грегор Мендель, и, когда тому предложили должность преподавателя в гимназии в Цнайме, прелат его благословил, сложив с него обязанности духовника.

Правда, преподавать Менделю дали литературу и математику. Чтобы заниматься физикой, о которой мечтал Мендель, надо было сдать экзамены правительственной комиссии Имперского министерства просвещения. И тут случилось непредвиденное: блестящий ученик провалился.

Ему отказали в преподавании любимых предметов, но разрешили через год сдать повторный экзамен

Мендель выбрал лекции и занятия по физике, ботанике и зоологии с химией и практикум на кафедре математики — по логарифмированию и тригонометрии. После двух лет вольнослушателем попытался повторно сдать экзамены Императорской комиссии, но снова провалился. Поставив крест на дипломе, он вернулся в реальное училище Цнайма, где вел естествознание.

На сцену выходит горох

У себя в монастырской квартире Мендель устроил маленький зверинец: у него жили пойманные на прогулках лисенок и еж, серые и белые мыши. Правда, мышей ему скоро запретили держать.

Много работал в саду: выращивал ананасы, прививал яблони и груши, сажал цветы. История человечества изменилась в тот момент, когда весной 1854 года каноник посеял горох.

В тот момент ботаники считали, что под влиянием ухода за растениями у них могут появляться новые признаки, которые затем передадутся по наследству. Мендель решил изучить проблему изменчивости и наследственности.

По Дарвину, вид меняется, когда накапливается много мелких изменений. Ряд ботаников пытались проверить эту теорию, скрещивая гвоздики — махровые и не махровые, разные сорта дынь.

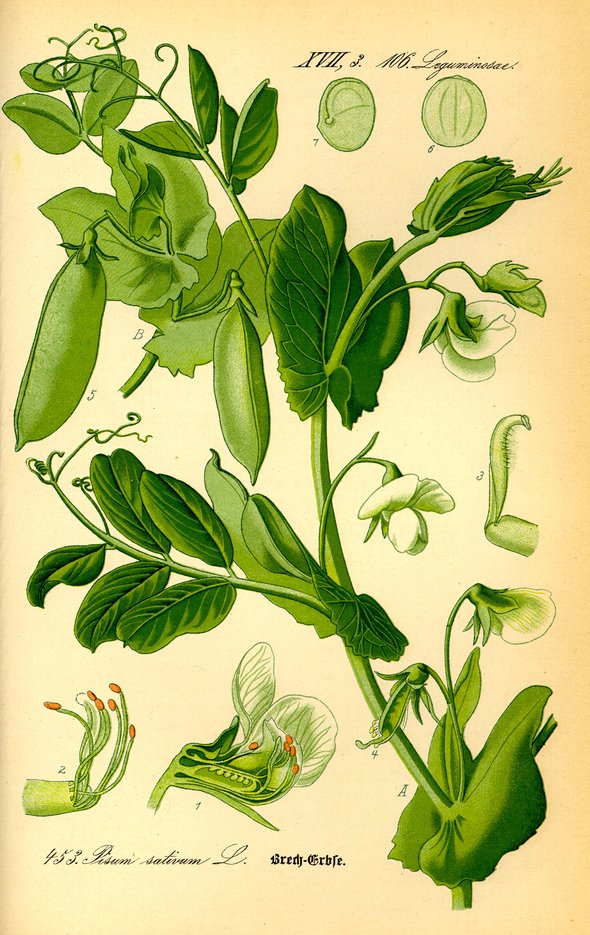

Мендель выбрал для своих опытов садовый горох Pisum sativum — растение, почти не дающее помесей. Получать гибриды на горохе было нетрудно: вскрыть пинцетом несозревший цветок, оборвать тычинки, а потом нанести нужную пыльцу от другого сорта.

Сорта гороха отличаются неизменными признаками: окраска кожуры зрелых и незрелых зерен, форма горошин, длина оси стебля, расположение и окраска бутонов. Мендель использовал для опытов больше 30 сортов — и до опытов два года проверял чистоту каждого.

Работа выдалась долгой и продлилась восемь лет! Сотни опылений, скрещиваний, десять тысяч гибридов. На каждый Мендель заводил паспорта: когда родительские растения выращены, какие у них были горошины — желтые или зеленые, гладкие или морщинистые, какие цветы, окраска по краям, окраска в центре и т. д.

Их и правда не было. Это был первый в истории масштабный опыт, который давал возможность учесть биологические соотношения количественно. Менделю пригодилось все: и физические опыты в гимназии, и садовые навыки, полученные в родительском доме, и эрудиция, и любовь к математике, и его необыкновенная интуиция ученого.

Менделевское один к трем

Через полвека масштабные эксперименты подтвердят точность его расчетов, но открытое им явление — единообразие признаков у первого поколения — это всеобщий менделевский закон.

Доклад, которого никто не понял

Сам Мендель считал свою работу особенной. Когда в 1865 году он делал доклад брюннскому Обществу естествоиспытателей, то надеялся на признание. Но все прошло в гробовом молчании: слушатели оторопели от статистики и новых терминов. Никто не задал ни одного вопроса.

Ему ответил мюнхенский ботаник Негели. Он просил повторить результаты на другом растении — и по дьявольской случайности предложил ястребинку, растение, которое размножается не половым путем. Из-за этого результаты с горохом не подтвердились.

Менделя не услышали: он был провинциальным монахом, всего-навсего учителем биологии, не окончившим университет

В 1868 году Мендель стал настоятелем монастыря Св. Фомы. Разбогател, купил пони, посетил Рим, представился папе, заседал в банке и филантропических обществах. Отдал в гимназию племянников — сыновей Терезии. А еще вывел новый очень вкусный сорт гороха.

Когда Мендель умер в 1884 году от болезни почек, оказалось, что он опубликовал 13 статей: четыре по биологии, девять по метеорологии. Но все только начиналось.

Спустя 30 лет и не только

Сегодня в школах по всему миру изучают менделевское расщепление и менделевские законы. Его называют отцом генетики и первооткрывателем законов наследственности. Просто возьмите учебник биологии и откройте его — в любой стране мира вы увидите картинку, на которой скрещивают разные сорта гороха (с желтыми и зелеными горошинами), на схеме обязательно объясняется, как именно наследуются признаки. Так что справедливость торжествует: иногда это бывает поздно для человека, но для человечества — всегда вовремя.

Аббат Грегор Мендель

Чтобы разобраться в этом, проследим ход его экспериментов.

Явление наследственности (передачи признаков от родителей потомкам) известно с незапамятных времен. Ни для кого не секрет, что дети похожи на родителей. Знал это и Грегор Мендель. А если дети не похожи на родителей? Ведь известны случаи рождения голубоглазого ребенка от кареглазых родителей! Велик соблазн объяснить это супружеской неверностью, но, например, опыты с искусственным опылением растений показывают, что потомки первого поколения могут быть непохожи ни на одного из родителей. А тут уж точно все честно. Следовательно, признаки потомков не являются просто суммой признаков их родителей. Что же получается? Дети могут быть какими угодно? Тоже нет. Так существует ли вообще какая-нибудь закономерность в наследовании? И можем ли мы предсказать совокупность признаков (фенотип) потомков, зная фенотипы родителей?

Подобные рассуждения и привели Менделя к постановке проблемы исследований. А если поставлена проблема, можно перейти к ее решению. Только как? Каков должен быть метод? Придумать метод – вот с этим Мендель блистательно справился.

Сад, где Мендель проводил свои опыты

Естественное желание ученого при исследовании какого-либо явления – обнаружить закономерность. Мендель решил пронаблюдать интересующее его явление – наследственность – у гороха.

Надо сказать, что горох был выбран Менделем не случайно. Вид Pisum sativum L. очень удобен для изучения наследственности. Во-первых, его легко выращивать и весь жизненный цикл проходит быстро. Во-вторых, он склонен к самоопылению, а без самоопыления, как увидим далее, опыты Менделя были бы невозможны.

Но на что, собственно, нужно обращать внимание при наблюдениях, чтобы выявить закономерность и не заблудиться в хаосе данных?

В первую очередь, признак, наследование которого наблюдается, должен четко различаться визуально. Проще всего взять признак, который проявляется в двух вариантах. Мендель выбрал окраску семядолей. Семядоли у семян гороха могут быть либо зеленые, либо желтые. Такие проявления признака хорошо различимы и четко делят все семена на две группы.

Опыты Менделя: а – желтые и зеленые семена гороха; б – гладкие и морщинистые семена гороха

Кроме того, нужно быть уверенным, что наблюдаемая картина наследования является следствием скрещивания растений с разными проявлениями выбранного признака, а не вызвана какими-то другими обстоятельствами (откуда, строго говоря, он мог знать, что цвет семядолей не зависит, например, от температуры, при которой горох рос?). Как этого добиться?

Мендель вырастил две линии гороха, в одной из которых появлялись только зеленые семена, а в другой – только желтые. Причем на протяжении многих поколений в этих линиях картина наследования не изменялась. В таких случаях (когда в ряде поколений отсутствует изменчивость) говорят, что использована чистая линия.

Растения гороха, на которых ставил опыты Г.Мендель

Всех факторов, влияющих на наследственность, Мендель не знал, поэтому сделал нестандартный логический ход. Он изучил, какие результаты дает скрещивание между собой растений с семядолями одного цвета (в данном случае потомки – точная копия родителей). После этого он провел скрещивание растений с семядолями разных цветов (у одного – зеленые, у другого – желтые), но в тех же условиях. Это дало ему основания утверждать, что различия, которые проявятся в картине наследования, вызваны различными фенотипами родителей при этих двух скрещиваниях, а не каким-либо другим фактором.

Вот какие результаты получил Мендель.

У потомков первого поколения от скрещивания растений с желтыми и зелеными семядолями наблюдалось только одно из двух альтернативных проявлений признака – все семена получились с зелеными семядолями. Такое проявление признака, когда наблюдается преимущественно один из вариантов, Мендель назвал доминантным (альтернативное проявление, соответственно, рецессивным), а результат этот получил название закона единообразия гибридов первого поколения, или первого закона Менделя.

Микроскоп, с которым работал Г.Мендель

Во втором поколении, полученном с помощью самоопыления, появились семена как с зелеными, так и с желтыми семядолями, причем в соотношении 3:1.

Это соотношение носит название закона расщепления, или второго закона Менделя.

Но эксперимент не кончается получением результатов. Существует еще такой важный этап, как их интерпретация, т. е. осмысление полученных результатов с точки зрения уже накопленных знаний.

Что же знал о механизмах наследования Мендель? Да ничего. Во времена Менделя (середина XIX в.) еще не знали никаких генов и хромосом. Даже идея о клеточном строении всего живого не была еще общепризнанной. Например, многие ученые (в том числе и Дарвин) считали, что наследуемые проявления признаков составляют непрерывный ряд. Это значит, например, что при скрещивании красного мака с желтым потомство должно быть оранжевым.

Мендель в принципе не мог знать биологической природы наследования. Что же дали его опыты? На качественном уровне получается, что потомки действительно бывают какие угодно и никакой закономерности нет. А на количественном? И о чем в данном случае может вообще говорить количественная оценка результатов опыта?

К счастью для науки, Грегор Мендель был не просто любознательным чешским монахом. В юности его очень интересовала физика, он получил хорошее физическое образование. Мендель изучал также и математику, в том числе и начала теории вероятностей, разработанной Блезом Паскалем в середине XVII в. (При чем тут теория вероятностей станет ясно ниже.)

Мемориальная бронзовая доска, посвященная Г.Менделю, открытая в г. Брно в 1910 г.

Как же интерпретировал свои результаты Мендель? Он вполне логично предположил, что существует некая реальная субстанция (он назвал ее наследственным фактором), определяющая цвет семядолей. Допустим, наличие наследственного фактора А определяет зеленый цвет семядолей, а наличие наследственного фактора а – желтый. Тогда, естественно, растения с зелеными семядолями содержат и передают по наследству фактор А, а с желтыми – фактор а. Но почему же тогда среди потомков растений с зелеными семядолями встречаются растения с желтыми семядолями?

Мендель предположил, что каждое растение несет по паре наследственных факторов, отвечающих за данный признак. Причем при наличии фактора А фактор а уже не проявляется (зеленая окраска доминирует над желтой).

Надо сказать, что после замечательных работ Карла Линнея* европейские ученые достаточно хорошо представляли процесс полового размножения у растений. В частности, было понятно, что в дочерний организм переходит что-то от матери, а что-то от отца. Не понятно было только, что и как.

Мендель предположил, что при размножении наследственные факторы материнского и отцовского организмов комбинируются между собой как попало, но таким образом, что в дочерний организм попадает один фактор от отца, а другой от матери. Это, прямо скажем, довольно смелое предположение, и любой скептически настроенный ученый (а ученый обязан быть скептиком), поинтересуется почему, собственно, Мендель построил на этом свою теорию.

Здесь и выходит на авансцену теория вероятностей. Если наследственные факторы комбинируются между собой как попало, т.е. независимо, то одинакова вероятность попадания в дочерний организм каждого фактора от матери или от отца?

Соответственно, по теореме умножения, вероятность формирования в дочернем организме конкретной комбинации факторов равна: 1/2 х1/2 = 1/4.

Очевидно, возможны комбинации АА, Аа, аА, аа. С какой же частотой они проявляются? Это зависит от того, в каком соотношении факторы А и а представлены у родителей. Рассмотрим с этих позиций ход опыта.

Сначала Мендель взял две линии гороха. В одной из них желтые семядоли не появлялись ни при каких обстоятельствах. Значит фактор а в ней отсутствовал, и все растения несли комбинацию АА (в случаях, когда организм несет два одинаковых аллеля, он называется гомозиготным). Точно так же все растения второй линии несли комбинацию аа.

Что же происходит при скрещивании? От одного из родителей с вероятностью 1 приходит фактор А, а от другого с вероятностью 1 – фактор а. Далее они с вероятностью 1х1=1 дают комбинацию Аа (организм, несущий разные аллели одного гена, называется гетерозиготным). Это отлично объясняет закон единообразия гибридов первого поколения. Все они имеют зеленые семядоли.

При самоопылении от каждого из родителей первого поколения с вероятностью 1/2 (предположительно) приходит либо фактор А, либо фактор а. Это означает, что все комбинации будут равновероятны. Какова же должна быть в данном случае доля потомков с желтыми семядолями? Очевидно, одна четверть. Но это и есть результат опыта Менделя: расщепление по фенотипу 3:1! Следовательно, предположение о равновероятных исходах при самоопылении было верным!

Теория, предложенная Менделем для объяснения явлений наследственности, базируется на строгих математических выкладках и носит фундаментальный характер. Можно даже сказать, что по степени строгости законы Менделя больше похожи на законы математики, чем биологии. Долгое время (да и до сих пор) развитие генетики состояло в проверке приложимости этих законов к тому или иному конкретному случаю.

Герб рода Г.Менделя

Задачи

1. У тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой.

А. Родительские растения гомозиготны и имели белые и желтые плоды. Какие плоды получатся от скрещивания гибрида первого поколения с его белым родителем? А с желтым родителем?

Б. При скрещивании белой тыквы с желтой получено потомство, половина которого имеет белые плоды, а половина – желтые. Каковы генотипы родителей?

В. Можно ли получить желтые плоды при скрещивании белой тыквы и ее белого потомка из предыдущего вопроса?

Г. Скрещивание белой и желтой тыкв дало только белые плоды. Какое потомство дадут две такие белые тыквы при скрещивании между собой?

2. Черные самки двух разных групп мышей были скрещены с коричневыми самцами. От первой группы было получено 50% черных и 50% коричневых мышат. От второй группы получено 100% черных мышат. Объясните результаты опытов.

Мендель, Грегор Иоганн. Опыты над растительными гибридами. Брюнн, 1866. Менделизм, как учение о наследственности.

Price Realized: $51 750

MENDEL, Johann Gregor (1822-1884). "Versuche ber Pflanzen-Hybriden". In: Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brunn 4 (1865), "Abhandlungen" pp. [3]-47. Brunn: Im Verlage des Vereines; aus Georg Gastls Buchdruckerei, 1866. 8o (239x154 mm). Original printed gray wrappers (light foxing, cracks and some chipping to spine, minor chipping at edges of lower cover); morocco-backed folding case. PMM 356a.

Провенанс: 19th-century shelfmark label pasted to upper cover; Herbert McLean Evans (1882-1971), biologist, discoverer of Vitamin E and of the growth hormone of the pituitary gland, pioneer collector of science books (autograph card loosely inserted); Harrison D. Horblit (bookplate).

FIRST EDITION OF "ONE OF THE MOST IMPORTANT PAPERS IN THE HISTORY OF BIOLOGY, AND THE FOUNDATION OF GENETIC STUDIES" (DSB). The son of an Austrian peasant, monk and later abbot of the Augustinian monastery in Brnn (now Brno), Mendel was a devotee of plant breeding, and set out in the mid 1850s to explore the effects of cross-fertilization in plants. His paper "reports the results of ten years of experimental work on artificial plant hybridization, during which he followed a program designed to test his working hypothesis that hereditary matter is discrete and particulate. Mendel bred and cultivated nearly thirty thousand pea plants, performing careful statistical analyses of the distribution of seven pairs of mutually exclusive seed and plant characteristics--a manageable number that allowed him to observe all possible combinations of traits" (Grolier Medicine). The surprising result of Mendel's years of methodical research and systematic statistical analysis was his discovery of the "Mendelian ratios," a mathematical expression of the pattern of dominant and recessive hereditary traits, possibly "the most significant single achievement in the history of genetics" (Garrison-Morton). Related to this discovery was Mendel's recognition of the independence of each set of traits in a hybrid from all other differences in the two parental plants (later known as Mendel's law of independent assortment).

"Учение Менделя положило начало новой эпохе экспериментального овладения наследственностью организмов".

Читайте также: