Общественные потребности возникновения права теории происхождения права признаки права кратко

Обновлено: 25.06.2024

Уже тысячелетия люди живут в условиях государственно-правовой действительности. Они являются гражданами (или подданными) определенного государства, подчиняются государственной власти, сообразуют свои действия с правовыми предписаниями и требованиями. Естественно, что еще в глубокой древности люди стали задумываться о причинах и путях возникновения государства и права. Создавались самые разнообразные теории, по-разному отвечающие на такие вопросы. Множественность этих теорий объясняется различными историческими и социальными условиями, в которых жили их авторы, разнообразием идеологических и философских позиций, которые они занимали. Рассмотрим теории, которые различают государство и общество и выделяют происхождение государства и права в качестве специфической проблемы.

Теологическая теория. Она была одной из первых теорий происхождения государства и права и объясняла их возникновение божественной волей. Ее представителями были многие религиозные деятели Древнего Востока, средневековой Европы (Фома Аквинский — ХIII век), идеология Ислама и современной католической церкви (неотомисты Жак Маритен и другие). Теологическая теория не раскрывает конкретных путей, способов реализации этой божественной воли (а она может укладываться в любую из последующих концепций). В то же время теория отстаивает идеи незыблемости, вечности государства, необходимости всеобщего подчинения государственной воле как власти от Бога, но вместе с тем и зависимости самого государства от божественной воли, которая проявляется через церковь и другие религиозные организации.

Теологическую теорию нельзя доказать, как нельзя и прямо опровергнуть: вопрос о ее истинности решается вместе с вопросом о существовании Бога, Высшего разума, т.е. это в конечном счете вопрос веры.

Патриархальная теория. Эта теория также возникла в древности. Ее основателем был Аристотель (III век до нашей эры), однако подобные идеи высказывались и в сравнительно недавние времена (Фильмер, Михайловский и другие).

Смысл этой теории заключается в том, что государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи. Глава этой семьи становится главой государства — монархом. Его власть, таким образом, — это продолжение власти отца, монарх же является отцом всех своих подданных. Из патриархальной теории (как и из теологической) естественно вытекает вывод о необходимости для всех людей подчиняться государственной власти.

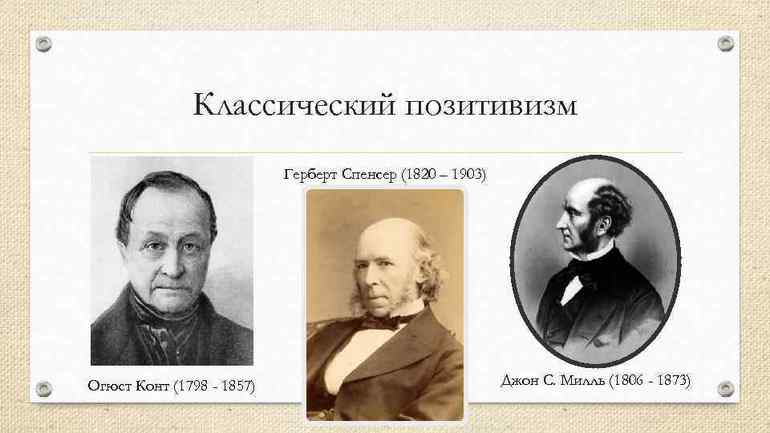

Органическая теория. Ее возникновение связывают с успехами естествознания в XIX веке, хотя подобные идеи высказывались значительно раньше. Так, некоторые древнегреческие мыслители, в их числе Платон (IV-III века до нашей эры), сравнивали государство с организмом, а законы государства — с процессами человеческой психики.

Появление дарвинизма привело к тому, что многие юристы, социологи стали распространять биологические закономерности (межвидовая и внутривидовая борьба, эволюция, естественный отбор и т.п.) на социальные процессы. Представителями этой теории были Блюнчли, Г. Спенсер, Вормс, Прейс и другие.

В соответствии с органической теорией человечество возникло как результат эволюции животного мира — от низшего к высшему. Дальнейшее развитие привело к объединению людей в процессе естественного отбора (борьба с соседями) в единый организм — государство, в котором правительство выполняет функции мозга, управляет всем организмом, используя, в частности, право как передаваемые мозгом импульсы. Низшие классы реализуют внутренние функции (обеспечивают его жизнедеятельность), а господствующие классы — внешние (оборона, нападение).

Некорректность органической теории происхождения государства и права определяется следующим. Все сущее имеет различные уровни проявления, бытия и жизнедеятельности. Развитие каждого уровня определяется свойственными этому уровню законами. И так же, как нельзя объяснять эволюцию животного мира исходя лишь из законов физики или химии, невозможно распространять биологические законы на развитие человеческого общества.

Теория насилия. Эта теория также возникла в XIX веке. Ее представителями были Л. Гумилович, К. Каутский, Е. Дюринг и другие. Они объясняли возникновение государства и права фактором военно-политического характера: завоеванием одним племенем (союзом племен) другого. Для подавления порабощенного племени и создавался государственный аппарат, принимались законы. Возникновение государства, таким образом, рассматривается как реализация закономерности подчинения слабого сильному. В своих рассуждениях сторонники данной теории опирались на известные исторические факты, когда многие государства появились именно в результате завоевания одним народом другого (раннегерманские, венгерское и другие государства).

Оценивая эту теорию, следует отметить следующее. Для того чтобы могло возникнуть государство, необходим такой уровень экономического развития общества, который позволил бы содержать государственный аппарат. Если этот уровень не достигнут, то никакие завоевания сами по себе не могут привести к возникновению государства. И для того чтобы государство появилось в результате завоевания, к тому времени должны созреть внутренние условия, что имело место при возникновении германских или венгерского государств.

Психологическая теория. Представителями этой теории, возникшей в XIX веке, были Г. Тард, Л.И. Петражицкий и другие. Они объясняли появление государства и права проявлением свойств человеческой психики: потребностью подчиняться, подражанием, сознанием зависимости от элиты первобытного общества, осознанием справедливости определенных вариантов действия и отношений и пр.

Естественно, что социальные закономерности реализуются через человеческое поведение, деятельность. Поэтому свойства человеческой психики оказывают определенное влияние на реализацию этих закономерностей. Но с одной стороны, это влияние не является решающим, а с другой – сама человеческая психика формируется под влиянием соответствующих экономических, социальных и иных внешних условий. Именно эти условия должны учитываться в первую очередь.

Отмечая прогрессивность многих положений теории общественного договора, которая противостояла феодальному сословному государству, царящему в этом обществе произволу, неравенству людей перед законом, следует указать все же на то, что, кроме чисто умозрительных построений, нет убедительных научных данных, подтверждающих реальность этой теории. Можно ли себе представить возможность того, чтобы десятки тысяч людей могли договориться между собой при наличии острых социальных противоречий между ними и при отсутствии уже существующих властных структур? Игнорирует эта теория и необходимость экономических, материальных предпосылок для того, чтобы могло возникнуть государство.

Исходя из современной теории права, необходимым условием существования любого общества является регулирование отношений его членов. Социальное регулирование бывает двух видов: нормативное и индивидуальное. Первое - носит общий характер: нормы (правила) адресованы всем членам общества или определенной его части и не имеют конкретного адресата. Второе - относится к конкретному субъекту, является индивидуальным приказом действовать соответствующим образом. Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Нормативное регулирование в конечном счете приводит к воздействию на конкретных индивидов, приобретает конкретного адресата. Индивидуальное же невозможно без общего (т. е. нормативного) установления прав осуществляющего такое регулирование субъекта на подачу соответствующих команд.

Социальное регулирование приходит в человеческое сообщество от далеких предков, а его развитие идет вместе с развитием человеческого общества. При первобытнообщинном строе основным регулятором общественных отношений были обычаи. Они закрепляли выработанные веками наиболее рациональные, полезные для общества, варианты поведения в определенных ситуациях, передавались из поколения в поколение и отражали в равной степени интересы всех членов общества. Обычаи изменялись очень медленно, что вполне соответствовало темпам изменения самого общества в тот период. В более позднее время появились тесно связанные с обычаями и отражавшие существовавшие в обществе представления о справедливости, добре и зле нормы общественной морали и религиозные догмы. Все эти нормы постепенно сливались, чаще всего на основе религии, в единый нормативный комплекс — мононормы, обеспечивавший достаточно полную регламентацию еще не очень сложных тогда общественных отношений. Такими обычаями, одобренными моралью и освященными религией, были в первобытном социуме нормы, определяющие порядок обобществления добытого членами сообщества продукта и его последующего перераспределения, которые всеми воспринимались не только как правильные и безусловно справедливые, но и как единственно возможные.

Развитие первобытного общества привело на определенном этапе к тому, что произошло его расслоение. Возникли либо особая социальная группа, составлявшая чиновничий государственный аппарат, который стал фактическим собственником средств производства, либо класс, обративший средства в частную собственность. В обоих случаях возникли социальное неравенство и эксплуатация человека человеком, иногда носящая замаскированный характер. Естественно, что для людей, поставленных в неравные условия распределения общественного продукта, передача общего достояния в руки узкого круга лиц перестала казаться справедливой. Участились нарушения таких обычаев, размывался, разрушался закрепленный ими и веками сохранившийся неизменным порядок. Установленная обычаями форма общественных отношений пришла в противоречие с их изменившимся содержанием.

Людьми, более всего заинтересованными в пресечении таких нарушений, были представители формирующихся господствующих классов, социальных групп, в руках которых находилась не только собственность (общественная или частная), но и публичная власть. И именно формирующийся государственный аппарат использовал эту власть для пресечения подобных нарушений и осуществления мер принуждения к лицам, их совершающим. Возникли, таким образом, правовые обычаи, т. е. такие обычаи, которые обеспечиваются государством. Следует указать на то, что процессы классообразования, формирования государства и возникновения права протекают параллельно, подкрепляя друг друга.

Развитие общества с появлением даже зачатков государства резко убыстряется, и скоро наступает момент, когда правовые обычаи не могут обеспечить регулирование социальных связей: они изменяются слишком медленно, не успевая за темпами социального развития. Поэтому появляются новые источники, формы закрепления норм права: законы, юридические прецеденты, нормативные договоры.

Можно выделить два основных пути развития права. Там, где господствующее положение занимает государственная собственность, основным источником, способом фиксации правовых норм становятся, как правило, сборники нравственно-религиозных положений (Поучение Птахотепа в Древнем Египте, Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах т. п.). Зафиксированные в них нормы носят зачастую казуальный характер. Дополняются они в случае необходимости другими обычаями (например, адатами) и конкретными (ненормативными), но имеющими силу закона установлениями монарха или по его уполномочию - чиновниками государственного аппарата.

В обществе же, основанном на частной собственности, которая обусловливала необходимость равенства прав собственников, развивалось, как правило, более обширное, отличающееся более высокой степенью формализации и определенности законодательство, и прежде всего гражданское, регулирующее более сложную систему имущественных общественных отношений. В некоторых случаях достаточно древнее законодательство отличалось такой степенью совершенства, что пережило на многие века использовавший его народ и не потеряло значения и сегодня (например, частное римское право).

Так или иначе в любом государственно организованном обществе тем или иным способом нормы права возводятся в закон, освященный свыше, поддерживаемый и обеспечиваемый государством. Правовое регулирование общественных отношений становится важнейшим методом государственного руководства обществом. Но в то же время возникает и противоречие между правом и законом, поскольку последний перестает выражать всеобщую справедливость, отражает интересы только части (как правило, меньшей) общества.

Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно их сдать. Пособие предназначено для студентов высших и средних образовательных учреждений.

Оглавление

- 1 ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

- 2 МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

- 3 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ ГУМАНИТАРНЫМИ НАУКАМИ

- 4 ФУНКЦИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

- 5 СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И НОРМЫ ПЕРВОБЫТНО—ОБЩИННОГО СТРОЯ

- 6 ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

- 7 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА

- 8 ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

- 9 ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА. КЛАССОВОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Теория государства и права. Шпаргалка предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

7 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА

Возникновение права было вызвано необходимостью социального регулирования отношений между членами общества.

Относительно времени и порядка возникновения права существуют различные точки зрения:

1) возникновение права произошло по каким—либо одинаковым причинам и одновременно с возникновением государства;

2) право и государство — это различные явления общественной жизни, поэтому причины их возникновения не могут быть одинаковыми, и право в виде норм поведения возникает ранее, чем государство.

Возникновение права, как и возникновение государства, происходило в процессе длительного развития общества.

Основная норма поведения в период первобытно—общинного строя — обычай, который закреплял передаваемые из поколения в поколения варианты поведения в определенных ситуациях и отражал интересы всех членов общества в равной степени.

Признаки обычаев:

1) создание их обществом;

2) выражение в них воли и интересов общества, а не отдельных лиц, личные интересы которых не принимались во внимание;

3) передача их из поколения в поколение с закреплением в сознании людей;

4) закрепление в их наиболее рациональных вариантов поведения;

5) добровольное исполнение их в силу привычки, так как обычаи поддерживались не только мнением членов общества, авторитетом вождя и старейшин, но и угрозой наказания свыше;

6) обычай — форма выражения моральных, религиозных и иных требований;

7) отсутствие специального органа, охраняющего исполнение обычаев, так как они охранялись всем обществом и соблюдались добровольно;

8) отсутствие различия между правами и обязанностями.

Обычаями регламентировались все сферы деятельности в первобытном обществе, но со временем совместно с ними стали действовать и нормы общественной морали, религиозные догмы, которые были тесно связаны с обычаями и отражали представления о справедливости, добре и зле, честном и бесчестном. В процессе применения общинными и родовыми судами обычаев на практике появились прецедент и юридический договор.

В условиях расслоения общества и появления частной собственности перед обществом стал вопрос о необходимости нового социального регулятора общественных отношений, который мог бы обеспечить порядок в обществе. Для решения этого вопроса были созданы правовые обычаи (право), которые обеспечивались государством.

Признаки права:

1) создание и обеспечение государством, что выражало волю как общества, так и отдельной личности;

2) выражение в особых текстовых, письменных формах, которые создаются и реализуются в ходе осуществления специальных процедур;

3) предоставление прав и возложение обязанностей, чем регулируются отношения между членами общества;

2. Потребности, которые обусловили возникновение государства и права:

1. Необходимость установления стабильности и единого порядка

отношений новой общности людей;

2. Необходимость поддержания единого порядка в условиях расслоения

общества на социальные слои;

Необходимость ограничения и смягчения

враждебного военного противостояния

народов, нуждавшихся в развитии постоянного

обмена и соседских взаимоотношений и защите

своих интересов мирными средствами.

3.

3. Право

4. Классификация правопониманий

5. Понятие нормы

Норма – правило, образец, стандарт, руководящее начало.

Социальные нормы – это правила поведения, регулирующие

отношения между людьми.

6. Специфические признаки права:

• Право состоит из норм, т. е. из правил поведения,

которые являются обязательными;

• Исполнение норм права обеспечивается и охраняется

государством;

• Нормы права обязательно выражены в официальной

форме;

• Юридические нормы отличаются формальной

определенностью;

• Нормы права образуют разветвленную и

детализированную систему, отличающуюся

внутренним единством, согласованностью и

логической взаимностью.

7. Норма права

– это правило поведения, имеющее обязательный

характер и поддерживаемое силой государственного

принуждения.

Общие признаки:

• Призваны регулировать

поведение людей в

отношениях с другими

людьми;

• Имеют общий характер;

• Рассчитаны на многократное

поведение;

• Отличаются типичностью.

Специфические признаки:

• Отражают наиболее важные

общественные отношения;

• Отличаются степенью

обязательности, зачастую

граничащей с

безальтернативностью;

• Обязательность

обеспечивается

государственным

принуждением.

8. Теории возникновения права

• Теологическая теория: Законы существуют вечно, ибо являются

Божественным даром. Они определяют порядок жизни в соответствии с

идеалами добра и справедливости, дарованной свыше.

• Теория естественного права: Человек от рождения и природы

обладает неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь,

свободу, равенство), которые нельзя отменить, изменить. Законы

соответствуют нравственным установкам людей и не могут

существовать без них.

• Психологическая теория: Право есть результат человеческих

переживаний. Законы государства зависят от психологии людей.

• Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жизни

приводят к появлению права, способного уладить конфликт и

установить порядок в поведении людей. Право первоначально

возникает в сознании человека, а затем фиксируется в законах.

Правовые нормы способны изменяться, так как меняется сама жизнь,

которую они регулируют.

9. Теории возникновения права

• Нормативистская теория: Государство диктует людям модель

поведения. Право исходит от государства и является системой норм,

построенных в виде пирамиды.

• Примирительная теория: Право является результатом компромисса

различных противоборствующих сторон в обществе (зародилось не

внутри одного рода, а между различными родами, которые всегда

конфликтовали между собой). Данная теория очень популярна в

доктрине западных стран.

• Регулятивная теория: Право образовалось с момента, когда у

общества возникла потребность по упорядочиванию своих

отношений, необходимого для единства государства.

10. Договорная теория

Договорная теория права после долгого периода развития обрела

завершенный вид XVII-XVIII вв. Очень часто она рассматривается в связи с

естественной теорией, но договорная уделяет больше внимания проблемам

государства. В рамках этой концепции формирование – результат

общественного договора, а идеи божественной воли отметаются. Важнейшей

задачей права становится защита частной собственности и безопасности

участников договора. Основной задачей и целью государства и права

становится обеспечение всеобщего блага, безопасности и процветания.

Выдающимися представителями договорной теории стали Гуго Гроций,

Бенедикт Спиноза (Голландия), Томас Гоббс и Джон Локк (Англия), Жан-Жак

Руссо и Поль Гольбах (Франция), Александр Радищев (Российская Империя). Во

много их воззрения были противопоставлением божественной теории

происхождения государства и права, главенствующей в средневековой

религиозной философии. Они полагали, что власть правителя возникает

отнюдь не от божественного промысла, а в силу договора между самими

людьми.

11. Марксистская теория

Конец XlX и ХХ вв. можно назвать эпохой марксистской

или классовой теории. К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин

самые известные его сторонники. В рамках марксистской

теории право определяет меру свободы членов общества

и представляет собой возведенную в закон волю

господствующего класса. Государство пытается выдать

интересы господствующего класса за благо общества,

используя право.

Карл Маркс

12. Ленин и Энгельс

С точки зрения современной науки, экономический уклон

этой концепции оправдан, но слишком силен, а идея

поддержки права только угрозой наказания нельзя

согласиться. Как продолжение марксисткой

материалистической теории в большой степени уделяет

внимание возникновению государства под воздействием

экономических и социальных обстоятельств.

Совершенствование орудий труда, его разделение привело

к появлению избыточного продукта и классового

неравенства. Эта теория не уделяет внимания религиозным,

национальным, психологическим и иным аспектам жизни

человека.

Практически любая деятельность, которой мы занимаемся, регулируется определённым набором правил. Те правила, что приняты на уровне государства, называются законами. В процессе развития общества возникла необходимость в едином регуляторе отношений между членами такого общества.

- Пути и теории развития

- Понятие и признаки права

- Правовые семьи

- Объективное и субъективное право

- Природная теория

- Позитивистская школа

Своё развитие право получило ещё во времена Древнего Египта и Древней Индии. Тогда его источником были религиозные нормы и обычаи. Были сформированы нормы собственности, семейного, наследственного и уголовного права.

Пути и теории развития

Особенности путей развития юриспруденции:

- Восточный или азиатский — присущ странам, где приоритетной была государственная собственность. Характеризуется наличием расслоения общества. Причиной появления государства является необходимость в регулировании ирригационных работ в связи с развитием поливного земледелия.

- Западный или европейский — приоритетной считается частная собственность, хорошо развит институт гражданского права, нормы отличаются формализованностью.

В ТГП выделяют несколько основных теорий происхождения права:

Понятие и признаки права

Таким образом, термин право — это определение системы общеобязательных норм, регулирующих отношения в обществе, установленной или санкционированной государством.

Кратко выделяют основные признаки:

- Нормативность — создание правил и законов.

- Системность — оно представляет собой структурированную систему норм.

- Общеобязательность — его должны соблюдать всё, при этом незнание законов не освобождает от ответственности.

- Формальность. Правовые нормы выражены в текстовом виде, в форме, которая не допускает разнообразного толкования.

- Регулятивность. Основная его задача — регулировать отношения в обществе.

Источники права — это его внешнее выражение, форма.

Нормативно-правовой акт — официальный документ, который содержит правовые нормы и издаётся уполномоченным органом. Нормативно-правовые акты разделяют на законы и подзаконные акты. Каждый НПА должен издаваться только в пределах компетенции правотворческого органа, соответствовать Конституции и быть доведённым до сведения граждан через публикацию в официальных изданиях.

Нормативный договором называется соглашение двух или более сторон (одной из них выступает государство), которое устанавливает нормы. Выделяют несколько видов нормативных договоров: международные, федеративные, коллективные трудовые.

В теократических государствах (в основном это мусульманские страны) законы принимают на основании религиозных норм . К примеру, когда нормы из Корана переносятся в правовую систему государства.

Правовой обычай — исторически сложившиеся правила, которые санкционированы государством. Распространены в гражданском законодательстве.

Прецедент является правовым источником в странах, которые его признают. Такие страны относят к англосаксонской семье. Прецедентом называют поведение в ситуации, которое рассматривается как основа при аналогичных обстоятельствах.

Правовые семьи

Правовая семья — группа национальных систем права, имеющих сходные юридико-технические признаки.

На сегодняшний день выделяют 4 основных:

- романо-германская;

- англосаксонская;

- мусульманская;

- традиционная, или африканская.

Романо-германская, или континентальная

К этой семье относятся страны континентальной Европы. Отличительной чертой этих стран является рецепция или же заимствование римского законодательства, которое позже нашло своё отражение в НПА этих государств. К примеру, кодексы Франции, Германии, Швейцарии и других государств восприняли римскую систему гражданского законодательства, конструкцию различных институтов вещественного и обязательственного законодательства.

Континентальную правовую семью характеризуют такие признаки:

- Основной правовой источник — нормативно-правовой акт.

- Иерархическая система правовых источников, формальные НПА, определённость.

- Конституции в документальной форме.

- Наличие кодексов.

- Система права разделена на публичное и частное, а те, в свою очередь, — на отрасли, подотрасли и институты. Под публичным подразумевают сферу, связанную с властной деятельностью государства. В свою очередь, частное — это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. К сфере публичного законодательства относят уголовное, административное, финансовое право, а к сфере частного — гражданское, семейное, трудовое и т. п.

- Правовой обычай и прецедент — вспомогательные источники в качестве дополнения к закону.

- Особое значение имеет юридическая доктрина.

Англосаксонская: характеристика

В эту семью входит Великобритания и страны, которые исторически входили в британскую колониальную систему (США, Австралия, Канада и др.).

Под правовым прецедентом подразумевают решение суда или административного органа по юридическому делу, которому придано общеобязательное юридическое значение.

Эту правовую семью характеризуют:

- Прагматичность. Означает, что любое дело должно быть доведено до конца, даже если отсутствует в полной мере соответственная норма закона.

- Казуистичность. Прецеденты создаются на основании каждого отдельного случая.

- Отсутствие системы правовых норм, иерархии.

- Процессуальное (правила рассмотрения дела в суде) право приоритетнее материального (собственно сами нормы).

Традиционные правовые нормы

К этой семье принадлежат страны экваториальной и южной Африки. Главным и первым правовым источником является обычай или традиция, из чего и происходит название семьи. Обычаи основаны на поклонении природным явлениям. Традиционными нормами регулируется деятельность власти и основные институты — брак и семья, собственность, наследование, правосудие. Государственные органы принимают во внимание решения племенных общин, которые основаны на традициях. К примеру, в ЮАР государственный суд во время рассмотрения и исполнения дела учитывает вынесенное ранее решение племенного суда.

Объективное и субъективное право

Под объективным правом в романо-германской правовой семье подразумевают всю систему правовых норм, свобод, обязанностей и ответственности, действующих в стране. Этот вид прав выражен в законах, иных НПА, не зависит от конкретного лица и не принадлежит ему.

Субъективное — мера возможного поведения, которая призвана отвечать потребностям конкретного лица. Иначе говоря, это возможности и свободы личности. К примеру, право на жизнь, семью, образование.

Можно говорить о том, что оно появилось раньше объективного. Ещё со времён зарождения законодательства обществоведы выделяли природные возможности человека, принадлежащие ему с рождения.

Природная теория

Теория естественного права. Естественное право возникло ещё с появлением общества. Согласно положениям этой теории, существуют неписаные фундаментальные возможности, которые принадлежат каждому человеку независимо от законодательного закрепления. Они исходят от человеческой природы, а не от законов, их основами являются мораль и справедливость.

Естественными можно назвать права на:

- жизнь;

- равенство;

- свободу;

- личную неприкосновенность;

- здравоохранение;

- неприкосновенность частной жизни;

- собственность;

- справедливый суд;

- объединение в союзы.

Позитивные моменты теории:

- Неотъемлемость возможностей и свобод личности.

- Законы являются неправовыми, если не соответствуют фундаментальным природным правам человека.

В качестве негативного момента можно упомянуть приуменьшение значения закона.

Позитивистская школа

Позитивные моменты теории:

- Законодательство — логичная структура, которой присущая иерархия.

- Стремление детально изучить структуру норм.

Негативный момент: у концепции отсутствует возможность нравственной оценки правовых явлений.

Таким образом, выделяют два основных типа формирования юридической науки — восточный (азиатский) и западный (европейский). Современная классификация теорий возникновения юриспруденции разделяет их на 7 основных — теологическую, договорную, патриархальную, насилия, психологическую, расовую и классовую. Существуют 4 правовые семьи: романо-германская, к которой принадлежат страны СНГ, прецедентная, мусульманская и традиционная. Право бывает двух видов: объективное — законы и другие НПА, и субъективное — неотъемлемо, первично, присущее каждому человеку.

Правоведение — интересная и многогранная наука с богатой историей. Правильное понимание основ права и обществознания, своих законных возможностей и того, какие существуют способы их защиты, необходимо каждому гражданину.

Читайте также: