Новое место россии в мире в 90 е годы кратко

Обновлено: 25.06.2024

Цель: систематизация и расширение знаний обучающихся о экономическом кризисе в России в конце 90-х годов ХХ века.

Задание:внимательно изучите материал по теме и выполните по нему ОПОРНЫЙ конспект (на подобии того, что делали по культуре), отражающий новые тенденции внешней политики России в 90-е годы, конкретные изменения по каждому из направлений внешней политики и сложности национального вопроса.

Место и роль России в международных отношениях 90-х годов.

Начало 90-х годов в российской внешней политике — переходный, трудный этап. Требовалось время для выработки новых ориентиров и понимания новой ситуации, в которой оказалась Россия. Делались первые попытки определить направления и приоритеты российской внешней политики. Значительно ослабли ближневосточная и африканская ниши российской внешней политики. Были заморожены и почти не развивались отношения с Кубой, КНДР, Лаосом, Вьетнамом, Ираком и другими традиционными союзниками бывшего СССР.

Недовольно быстро обнаружились большие сложности и противоречия при проведении прозападной политики. Росло и разочарование в Западе, в его искренности и желании помочь российским реформам. Страны Запада укрепляли связи с бывшими республиками Советского Союза, и создавалось ощущение, что Россия вновь попадет в изоляцию.

Отрезвление от иллюзий ознаменовалось пониманием важности восточного направления в российской внешней политике и прежде всего связей с Китаем и Индией. С конца 1992 г. к западному вектору, который оставался основным, прибавился восточный, и у российской дипломатии проявилось стремление возродить свои утерянные позиции на Востоке.

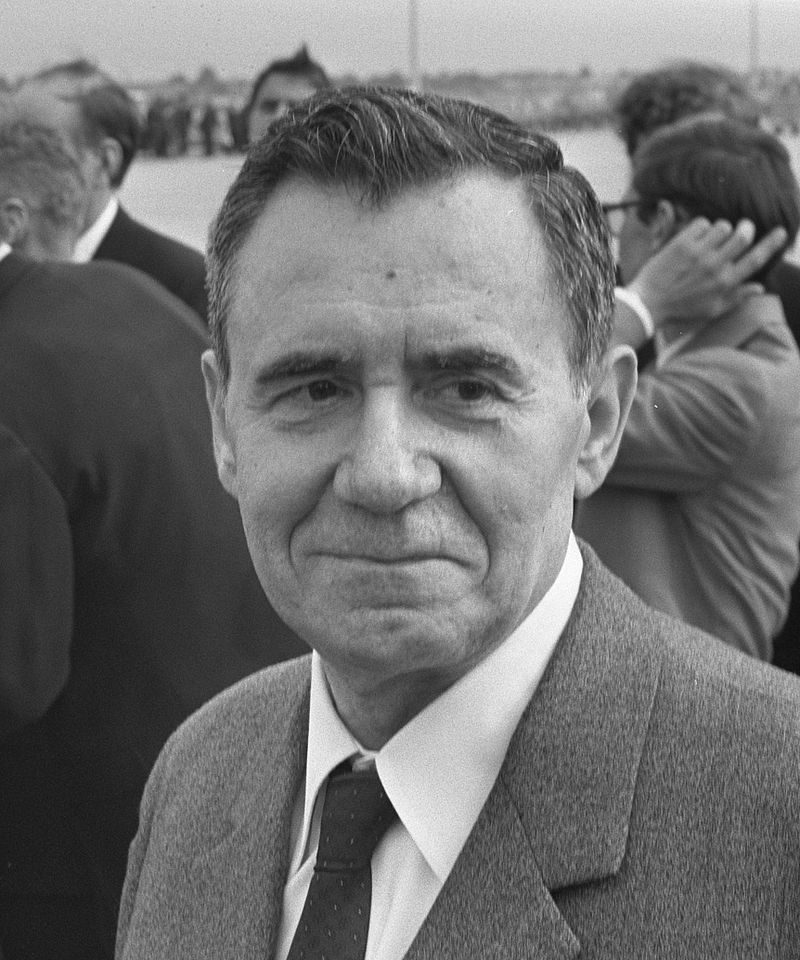

В ноябре 1992 г. состоялся визит президента, Б Н. Ельцина в Южную Корею, а в середине декабря — в Китай. Оба визита были достаточно успешными. Вскоре после возобновления активности в восточном направлении российская дипломатия обратила свои взоры на север, а затем и на юг.

Визит А.В, Козырева в Иран и состоявшийся в конце июня 1995 г. визит Б.Н. Ельцина в Грецию, а так же некоторое продвижение на российско-турецком направлении, свидетельствовали о том, что и южному спектру внешней политики стало уделяться внимание. Таким образом, во внешнеполитической доктрине России определились все направления: и западное, и крепнущее восточное, и северное, и южное.

В целом к концу 90-х годов внешняя политика России приобрела более четкие очертания, учитывающие национальные интересы и приоритеты страны.

Роль химии в жизни человека: Химия как компонент культуры наполняет содержанием ряд фундаментальных представлений о.

Внешняя политика России в 1990-х годах была направлена на адаптацию российского государства в новых международных реалиях и упрочение своих позиций в системе международных отношений. Важнейшими направлениями на этом этапе были определение приоритетов во взаимоотношениях со странами Запада, а также с независимыми государствами, образовавшимися в результате распада СССР, утверждение России в качестве ядерной державы.

Общие тенденции во внешней политике

3 января 1993 года президенты РФ и США подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2), который предусматривал взаимное сокращение ядерного потенциала обоих государств к 2003 году до уровня 3500 ядерных боеголовок. Российское общество неоднозначно отреагировало на договор, поскольку число боеголовок, которые страны обязывались уничтожить, было разным: у СССР на момент распада их было более 33 тысяч, тогда как у США – более 23 тысяч. Верховный Совет России счёл договор плохо проработанным и не ратифицировал его. Позднее, в октябре 1996 года, против ратификации договора выступила и Государственная Дума.

Серьёзный удар по международному имиджу России нанесла начавшаяся в 1994 году война в Чечне. Запад применил экономические санкции по отношению России. Под давлением со стороны США и НАТО российская дипломатия ослабила свои позиции в связи с югославским конфликтом. К середине 1990-х годов главным для российской дипломатии стал вопрос о расширении НАТО в восточном направлении. Руководители стран НАТО, некогда обещавшие Горбачёву не распространять влияние блока на Восток, слов не сдержали. В конце 1994 году, несмотря на решительные возражения со стороны России, власти США приняли решение принять в НАТО бывшие страны Соцлагеря. 27 мая 1997 года в Париже был подписан Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Стороны перестали рассматривать друг друга как противников, и НАТО официально заверило Россию, что не будет размещать на постоянной основе вооружённые контингенты на территории новых стран-членов блока.

После распада СССР в отношениях России с традиционными союзниками на Азиатском континенте – КНДР, Лаосом, Вьетнамом, Ираком – наступил период стагнации. Контакты были заморожены и практически не развивались. Не было прогресса во внешней политике на ближневосточном и африканском направлении. В конце 1992 года восточный вектор стал активнее разрабатываться российской дипломатией: в ноябре Б. Н. Ельцин посетил Южную Корею, в декабре – Китай. В конце 1995 года А. В. Козырев посетил Иран. Лишь ко второй половине 1990-х годов России удалось добиться определённого прогресса в отношениях с большинством стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Развивались двусторонние отношения с Индией, Вьетнамом, Монголией. В апреле 1996 года в Пекине Б. Н. Ельцин и глава КНР Цзян Цземинь сформулировали курс на развитие равноправного доверительного партнёрства. Через год, уже во время визита китайского лидера в Москву, стороны подписали совместную Декларацию о многополярном мире и установлении нового международного порядка. Этот документ продемонстрировал, что в сфере международных отношений концептуальные подходы России и Китая совпадают.

Взаимоотношения на постсоветском пространстве

Курс на максимальную дезинтеграцию связей с Россией сразу же взяли Литва, Латвия и Эстония, устремившие свои взгляды в сторону Европы. Остальные бывшие советские республики оказались вместе с Россией в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Цели этого объединения не были чётко регламентированы, в рамках СНГ предполагалось заключить двусторонние договоры между суверенными государствами, а также проводить встречи и консультации по тем или иным вопросам. Позднее было установлено поочерёдное председательство стран-членов СНГ, введён пост Исполнительного секретаря, создана Межпарламентская ассамблея, выработан Устав Содружества.

Ещё в 1991 году Россия заявила о том, что намерена остаться единственной ядерной державой на постсоветском пространстве. США, заинтересованные в сохранении надёжного контроля за ядерным оружием, высказались в поддержку этой инициативы. На Алма-Атинской встрече глав постсоветских государств 21 декабря 1991 года было принято решение, что ядерные силы не будут разделяться и останутся под контролем и охраной командования Объединённых вооружённых сил СНГ, но базироваться будут на территории России. Белоруссия и Казахстан сразу заявили о статусе неядерных держав, но четвёртая страна, на территории которой располагались советские ядерные боеголовки, Украина, не спешила этого делать. В июле 1993 года она объявила две тысячи боеголовок – примерно 20 % стратегического арсенала бывшего СССР – своей собственностью. В ситуацию вмешался президент США Б. Клинтон. Он выступил в качестве международного гаранта притязаний Украины, выторгованных в обмен на передачу боеголовок России: в начале 1994 года США, Украина и Россия подписали трёхстороннее соглашение, по которому последняя обязывалась поставлять обогащённый уран для украинских АЭС. В том же году Б. Н. Ельцин и глава МИД А. В. Козырев заявили, что всё постсоветское пространство является сферой жизненных интересов России, и та, как великая держава, будет всеми способами отстаивать свои интересы в пределах границ бывшего СССР.

В 1997 году, уже в бытность главой МИД Е. М. Примакова, Россия подписала двусторонние договоры с Белоруссией и Украиной. С Украиной удалось найти компромисс по вопросам статуса Севастополя, главной базы Черноморского флота РФ, и о разделе самого флота. В 1992–1993 годах между государствами фактически возник территориальный спор, поскольку в России многие настаивали на незаконности передачи Крыма в состав УССР в 1954 году. Окончательно вопросы в отношениях между странами были решены весной 1997 года во время визита на Украину президента Ельцина.

В начале 1992 года российские вооружённые силы вмешались в межнациональный конфликт в Приднестровье, пожелавшем выйти из состава Молдавии и провозгласившем свою независимость. Приказ остановить противостояние молдавских войск и приднестровских сил получила дислоцировавшаяся в этом регионе 14-я армия под командованием генерала А. Лебедя. В апреле 1992 года она перешла под юрисдикцию России. В 1994 году Россия также выступила в роли посредника в армяно-азербайджанском конфликте по поводу Нагорного Карабаха.

Итоги и оценки внешнеполитического курса России в 1990-х годах

В целом к концу 1990-х годов внешняя политика России стала более прагматичной, в большей степени учитывающей национальные интересы и приоритеты страны.

Увеличилось отставание России от ведущих мировых держав. В начале XX в. валовой национальный продукт на душу населения для европейской России составлял 22% от уровня США, а в 1994 г. -18%.

Позиции России оказались серьезно потесненными и новыми промышленно развитыми странами. Если в начале XX в. Россия входила в число первой пятерки промышленно развитых держав, то к концу века по совокупным показателям экономического развития она занимала 55-е, а по промышленным показателям - 95-е место в мире.

Другая проблема состоит в том, что, не завершив индустриализации, страна столкнулась с необходимостью ускоренного продвижения к информационному обществу. От успеха в решении этой задачи зависит, сумеет ли Россия сохранить традиционное, подобающее ей положение в мире.

Новое место России в мире

Россия унаследовала место СССР в международных организациях. Наша страна осталась второй по размерам ракетно-ядерного потенциала мировой державой. Однако её военные возможности сократились. Распалась единая система противоракетной обороны, перестал существовать единый военно-промышленный комплекс, военно-морской флот лишился баз в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, в Грузии, Азербайджане. Россия осталась без традиционных союзников как в Восточной Европе, так и в Азии, Африке, Латинской Америке. Нехватка средств заставила сократить численность вооружённых сил в первую очередь на западном направлении.

К середине 80-х гг. соотношение обычных видов вооружений между СССР и НАТО в Европе было 3:1 в пользу СССР. К середине 90-х гг. стало 1:3, а после вступления в НАТО Польши, Венгрии и Чехии — 1:4 в пользу НАТО. К концу 90-х гг. только европейские страны НАТО превосходили Россию по военным расходам в 20 раз.

Ситуацию осложняло и разрастание военных конфликтов вблизи границ со странами СНГ, которые в 90-е гг. были фактически открытыми. России предстояло найти внешнеполитическую концепцию, отвечавшую её национальным интересам.

Россия и Запад

У российского руководства в начале 90-х гг. не было чёткого представления о сущности национальных интересов страны.

К 1996 г. внешнеполитическая линия страны претерпела заметные изменения. Российское руководство заявило о приверженности идее многополярного мира — мира, в котором безопасность строится не на силе, а на праве и ни одна страна не может претендовать на роль единоличного лидера.

Переломным в развитии отношений России и Запада событием стал Балканский кризис 1999 г.

Отчуждение между Россией и странами Запада усилилось, когда некоторые международные организации попытались выступить посредниками в урегулировании чеченской проблемы. Их действия напоминали о Балканском кризисе и роли, которую сыграли США и НАТО в Косове.

Документ

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 1999 г.

Интересам международной стабильности и устойчивого развития отвечало бы геополитическое переустройство мира на путях утверждения принципа многополярности. Его основы уже заложены. Внешняя политика обязана быть государственной, отвечать интересам России.

Какой принцип внешней политики был заявлен Президентом в качестве главного? В чём причины возникшего в 1999 г. отчуждения между Россией и Западом?

Вновь возникла потребность в уточнении внешнеполитического курса России.

Россия и Восток

События последующих лет показали, что подход, основанный на недооценке восточного направления российской внешней политики, ошибочен.

С 1996 г., когда министрами иностранных дел были Е. М. Примаков и И. С. Иванов, отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки активизировались. Состоялись переговоры на уровне глав государств и правительств с руководителями Японии, Китая, Индии, Южной Кореи, стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Одним из крупнейших торговых партнёров России стал динамично развивающийся Китай. Активно развивалось сотрудничество с Вьетнамом в добыче нефти, с Ираном в сооружении ряда крупных объектов, в том числе атомной электростанции.

Роль России заметно усилилась после её принятия в 1998 г. в Международную организацию стран Азиатско- Тихоокеанского бассейна. Членство в этой влиятельной организации не только дало нашей стране значительные преимущества в торговле, но и усилило её политические позиции.

В дни Балканского кризиса руководители России и Китая выступили с заявлением о необходимости наладить стратегическое партнёрство, обеспечить многополярность современного мира.

Россия — СНГ

Перед лидерами и народами новых независимых государств, возникших после распада СССР, стояла исторической важности задача — не допустить, чтобы территориальные и политические противоречия переросли в вооружённые конфликты. Так произошло в Югославии: распад государства привёл здесь к кровопролитной гражданской войне.

Руководство России сумело избежать двух опасных крайностей — попыток силой восстановить союзное государство и полного отказа от участия в решении проблем, возникших на постсоветском пространстве — так называют страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

С помощью российских войск были погашены очаги военных конфликтов в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. Только за первые 5 лет существования СНГ его участники приняли более 800 совместных решений, среди которых Договор об экономическом союзе (1993), Соглашение о межгосударственном экономическом комитете (1993), Договор о коллективной безопасности (1992—1994).

Однако Содружества в том виде, как это предполагалось в декабре 1991 г., создать не удалось. Большинство программ и планов остались нереализованными. Объёмы торговли внутри СНГ неуклонно сокращались. Нарастали новые противоречия, и они охватили все области сотрудничества — экономическую, политическую, юридическую, информационную. Свою роль сыграл и внешний фактор: не все страны мирового сообщества были готовы мириться с воссозданием на новой основе единого мощного государственного образования или союза государств.

Проблемы, которые не удавалось решить всем вместе, отдельные страны СНГ пытались решить на двусторонней и региональной основе. В 1998 г. образовался политический союз Украины, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии (ГУУАМ). Оформился Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В 1997 г. был подписан договор России и Белоруссии о создании единого союзного государства.

Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.

Внешняя политика России в 90-е гг. имела противоречивый характер. Были серьёзные достижения. Снизился уровень военного противостояния со странами Запада. Стала менее острой угроза мировой ракетно-ядерной войны. Россия, преодолев прежнюю изолированность от западных стран, включилась в деятельность ведущих международных организаций. Во второй половине 90-х гг. активизировалось восточное направление российской внешней политики. Наша страна заняла центральное место в СНГ.

Выявились новые опасности и проблемы. Ведущие страны Запада, заявляя о союзнических отношениях с Россией, в меньшей, чем в прежние годы, степени учитывали её позицию и интересы. Так, в частности, было при принятии решений о расширении НАТО на Восток и включении в повестку дня вопроса о приёме в эту военную организацию некоторых бывших советских республик. Усилилось отставание России от стран Запада и Японии в научно-техническом отношении.

Все это требовало постоянной корректировки внешнеполитического курса, выработки новой концепции, определяющей место России в мире, её национальные интересы.

Читайте также: