Наука средневековой германии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Склонность средневекового человека к суевериям отразилась и на средневековой науке. Кроме предметов, изучавшихся в университетах, в Европе того времени процветали и такие необычные науки, как астрология и алхимия.

Астрология изучала звезды и их влияние на человека. Ученые-астрологи утверждали, что по расположению звезд на небе можно предсказывать будущее и судьбы людей и государств. Для этого они составляли гороскопы, которые были очень популярны. Средневековые короли и полководцы ничего не предпринимали, не посоветовавшись с астрологами. В Средние века почти у каждого короля был свой придворный звездочет. Наблюдения ученых за звездами дали толчок к развитию другой науки — астрономии, которая выросла из астрологии и занялась изучением самих звезд и планет, а не их влиянием на судьбы людей.

Средневековая алхимия изучала не менее необычные предметы, чем астрология. Ее главной целью было получение особого минерала, который алхимики называли философским камнем. По их утверждениям, он обладал фантастическими возможностями и мог превращать любые металлы в золото. Кроме того, он продлевал жизнь, излечивал любые болезни и превращал стариков в молодых людей.

Преодоление последствий Крестьянской войны и религиозного раскола, Аугсбургский религиозный мир позволили жителям немецких земель во второй половине XVI — начале XVII в. перевести процесс конфессионализации в основном в мирное русло и даже наладить межконфессиональное взаимодействие на бытовом и политическом уровнях. После великих потрясений начала XVI в. германское общество вступило в фазу постепенной эволюции и углубления процессов модернизации, продолжилась перестройка экономики на раннекапиталистический лад. Однако завершила этот период Тридцатилетняя война, ставшая национальной катастрофой для немецкого народа. Она не только привела к экономическому упадку, существенно затормозив процессы модернизации, но и вызвала окончательный распад того единства германских земель, которое отчасти существовало в рамках Священной Римской империи германской нации еще в начале XVII в. В итоге огромный потенциал Реформации, которую в широком смысле можно трактовать как стремление общества к обновлению, не был реализован в полной мере. Немцы так и не создали национального государства, а конфессионализация, расцвет княжеского абсолютизма и религиозные войны только закрепили политическую, религиозную и этническую раздробленность Германии.

6. Культура, развитие образования и научных знаний

6. Культура, развитие образования и научных знаний Особенности развития немецкой культуры Переходный характер эпохи раннего Нового времени, ментальные и социальные изменения, распространение гуманистических идей существенно повлияли на культурное развитие немецких

Развитие научных знаний

Развитие научных знаний XVI-XVII вв. ознаменовались коренными переменами в развитии естествознания и математических наук. Идеи Коперника об организации солнечной системы получили развитие в трудах Иоганна Кеплера (1571-1630), который открыл три закона обращения планет вокруг

Развитие научных знаний. Образование

Развитие научных знаний. Образование В ранний период в Византии еще сохранялись старые центры античной образованности — Афины, Александрия, Бейрут, Газа. Однако наступление христианской церкви на античную языческую образованность привело к упадку некоторых из них. Был

Развитие знаний о природе в связи с развитием техники

Развитие знаний о природе в связи с развитием техники Маркс и Энгельс писали: «Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности

§3. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

§3. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Развитие техники и материальной культуры в целом требовало научной проработки целого комплекса возникавших перед изобретателями и мастерами задач. Именно в этот период на Руси зарождаются первые естественно-научные представления о

Возникновение научных знаний

Возникновение научных знаний Несмотря на то, что религиозно-магическое Возникновение мировоззрение глубоко пронизывало сознание людей того времени, всё же потребности повседневной жизни заставляли человека внимательно наблюдать явления природы, для того чтобы

Возникновение научных знаний

Зарождение научных знаний в Месопотамии

Зарождение научных знаний в Месопотамии АстрономияПрактические потребности, хозяйственные, административные и медицинские, уже на ранних этапах развития цивилизации в древней Месопотамии привели к появлению начатков научных знаний. Наибольшего развития в Шумере,

6. Культура, развитие образования и научных знаний

6. Культура, развитие образования и научных знаний Особенности развития немецкой культуры Переходный характер эпохи раннего Нового времени, ментальные и социальные изменения, распространение гуманистических идей существенно повлияли на культурное развитие немецких

Развитие научных познаний

Развитие научных познаний Вавилонская наука, наряду с египетской, признавалась наиболее развитой на Ближнем Востоке. Эта слава сохранилась за ней и в последующие века: греки и римляне даже стали называть любого ученого, наделенного необычайными, колдовскими познаниями,

Использование научных знаний

Использование научных знаний За исключением медицины, все науки майя, монополизированные правящим классом, служили в конечном счете орудием господства этого класса над темным и бесправным народом. Все научные знания, записанные в иероглифических текстах, могли быть

Возникновение научных знаний и философских воззрений

Возникновение научных знаний и философских воззрений Потребности повседневной жизни, развитие земледелия и ремесла побуждали древних китайцев изучать явления природы. Большое внимание среди прочих наук в древнекитайском обществе уделяли астрономии. В результате

4.1. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О КНИГЕ

4.1. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О КНИГЕ Историография — буквально описание истории, исторических событий. Понятие произошло от греческого "historia" — рассказ о прошедшем. Первым, кто, пожалуй, соединил историю с книгой, был великий Геродот. В своем сочинении "Евтерпа" (445 г.

6. Дальнейшее развитие абстрактного мышления, накопление рациональных знаний

6. Дальнейшее развитие абстрактного мышления, накопление рациональных знаний С развитием абстрактного мышления, языка, мифологии, религии, накоплением рациональных знаний у человека возникла потребность воплотить в искусстве сложные образы: солнце, землю, огонь, воду.

1. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

1. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ Во второй половине 50–х годов в мире, в том числе и в СССР, широко развернулась научно — техническая революция, главным направлением которой стали комплексная автоматизация производства, совершенствование контроля и управления

Глава 2 Развитие научных подходов к публикации источников

Глава 2 Развитие научных подходов к публикации источников Публикация источников для решения собственно научных задач ознаменовала появление археографии как вспомогательной исторической дисциплины. Так, В. Н. Татищев подготовил первые научные публикации Русской

Выполнила: студентка группы 3142/2 _______ Иванова А.В.

Руководитель:________ Емельянов В.В.

В раннесредневековой Европе сложились два главных типа церковных учебных заведений: епископальные (кафедральные) школы и монастырчкие школы.

Церковные школы существовали уже к V в. Они были доступны прежде всего высшим сословиям. Школы готовили служителей культа (внутренняя школа) и обучали мирян (внешняя школа). Учебные заведения элементарного образования именовали малыми школами, повышенного образования — большими школами. Учились только мальчики и юноши (в малых школах — 7—10-летние, в больших школах — более взрослые). В малых школах один учитель (схоласт, дидаскол, магнисколаа) обучал всем предметам. По мере увеличения количества учащихся к нему присоединялся кантор, преподававший церковное пение. В больших школах, кроме учителей, за порядком надзирали циркаторы.

Епископальные (кафедральные) школы до IX в. являлись ведущим типом церковных учебных заведений. Наиболее известны ми были школы Галле, Рейхене, Фульде в Германии и ряд других.

В течение IX в. школы при епископствах и кафедральных соборах переживают упадок. В числе причин этого можно назвать разорительные набеги норманнов, конкуренцию монастырских школ. Однако в Х в. рост сети епископальных и кафедральных школ возобновился.

Первые монастырские школы в раннефеодальной Европе были учреждены орденом анахоретов. Орден был создан монахом Бенедиктом Нурсийским (480—533) в 529 г. Это событие выглядело ответом на призыв соборов глав католической церкви к открытию школ. Бенедиктинцы взяли за образец опыт Кассиодора. В монастырях анахоретов поначалу обучали будущих членов ордена. В этом случае родители отдавали 7-летних мальчиков ("посвященные дети") на попечение ученых монахов. Затем было организовано и обучение мирян, т. е. внешняя школа. Бенедиктинцам европейская школа обязана тем, что латынь на многие столетия стала единственным языком ученых и преподавания.

В течение шести веков монастырские школы бенедиктинцев оставались наиболее влиятельными учебными заведениями такого типа. В конце VIII в., например, в Западной Европе существовало до 15 тыс. монастырей св. Бенедикта, при каждом из которых действовала школа. Особую известность приобрели в это время школы бенедиктинцев в Рогенсбурге, Тюрлингене, Гессене в Германии.

К XIII в. влияние бенедиктинцев на духовную жизнь падает. Средневековое общество справедливо обвиняло многих членов ордена в разврате и излишествах.

Церковные школы были важным инструментом религиозного воспитания. В них изучали Библию, богословскую литературу. Так, в школах повышенного типа, руководствуясь установками христианского аскетизма и благочестия, предпочитали изучать Сенеку, а не Цицерона, Катона, а не Эзопа или Вергилия и т. д.

По тем же причинам почти в полном пренебрежении было физическое воспитание. Христианские учителя руководствовались Догматом: "Тело — враг души".

Впрочем, нельзя говорить, что школа совсем забыла, что имеет дело с детьми. Порой устраивались "дни веселья", когда разрешались игры, борьба и пр. Хотя формально каникул не существовало, дети могли отдохнуть от учебы во время многочисленных церковных праздников.

В школах царили жестокие наказания: голод, карцер, избиения. До XI в. учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже — по голому телу. В XIV—XV вв. розгу, палку и плеть сменил бич. В XV в. этот бич стал вдвое длиннее, чем в предшествующее время. Наказания рассматривались как естественное и богоугодное_дело_.

Подавляющее число церковных школ ограничивалось рудиментарным образованием. В школах бенедиктинцев три года н обучали началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных ритуалов. Немного шире была программа аналогичных школ капуцинов, которая знакомила с религиозным учением и давала общую подготовку (письмо, счет, пение); иногда к этому добавляли начала астрономии.

Церковные школы, где давалось повышенное образование, исчислялись единицами. Обучали в церковных школах повышенного образования по программе семи свободных искусств.

Канон семи свободных искусств обычно включал следующие дисциплины: грамматику (с элементами литературы), диалектику (философию), риторику (включая историю), географию (с элементами геометрии), астрономию (с элементами физики), музыку, арифметику.

Программа семи свободных искусств делилась на две части:

низшую — тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и высшую — квадривиум (арифметика, география, астрономия, музыка). Особенно основательно изучались дисциплины — базовые для будущих священнослужителей (грамматика и музыка).

Грамматика являлась главным учебным предметом. Изучение латыни начиналось с элементарных правил, освоения простейших фраз (правила были весьма сложными, например, знаки препинания появились только в VIII в.). После усвоения грамматики переходили к изучению литературы. Сначала читали короткие литературные тексты (например, басни). Далее приступали к правилам стихосложения, читали поэтические сочинения. Учитель рассказывал о личности поэта кратко сообщал содержание его произведений. Выбор литературы было крайне консервативен. Изучались прежде всего сочинения отцов церкви (например, Пруденция, Седулея). В программу входили сочинения древнеримских' авторов — Сенеки, Катана, Орозия и некоторых других.

Классическая греческая литература изучалась в латинском переводе, поскольку греческий язык был исключен из программ, так же как и новейшие языки.

Диалектика и риторика изучались одновременно. Первая учила правильно мыслить, строить аргументы и доказательства, т. е. часто выступала и как логика; вторая — построению фраз, искусству красноречия, которое высоко ценилось служителями культа и аристократией.

Изучение философии и диалектики опиралось прежде всего на произведения Аристотеля. Заучивали также тексты святого Августина и других отцов церкви. В первые века средневековья риторику изучали по Квинтилиану и Цицерону, затем — по Алкуину, с Х в. — вновь по Квинтилиану.

География и геометрия давали представление об устройстве обитаемого пространства с помощью чисел. Число не отделялось от пространственной формы. Каждая цифра соответствовала своей геометрической фигуре. В соотношении фигур и чисел искали глубокий нравственно-философский смысл. Собственно геометрию изучали по скудным отрывкам из Евклида. Географическая наука была развита крайне слабо. Ученых-географов было мало, например, Адам Бременский (ум. в 1076 г.). Основные географические сведения черпали из арабских источников.

Астрономия носила прежде всего прикладной характер и была связана с вычислениями череды многочисленных церковных праздников. Школяры должны были назубок знать "Цизио-ланус" — праздничный церковный календарь из 24 стихов.'Изучали Пто-лемееву систему мира. В силу неразвитости собственных астрономических знаний в обучении использовали труды арабских астрономов. На их основе были созданы первые трактаты европейских ученых (например, "астрономические таблицы" Альфонса Кастильского (XII в.).

В музыкальном образовании предпочтение отдавалось духовной и светской музыке. Ее воспринимали как отражение гармонии между природой и человеком, обществом и Богом. Инструментальной музыке обучали с помощью дог, означенных буквами алфавита. Линейная нотная грамота появилась в 1030 г.

Программа по арифметике включала не только и не столько овладение четырьмя арифметическими действиями, так как считалось, что мир устроен Богом с помощью чисел, и потому им приписывались чудесные свойства.

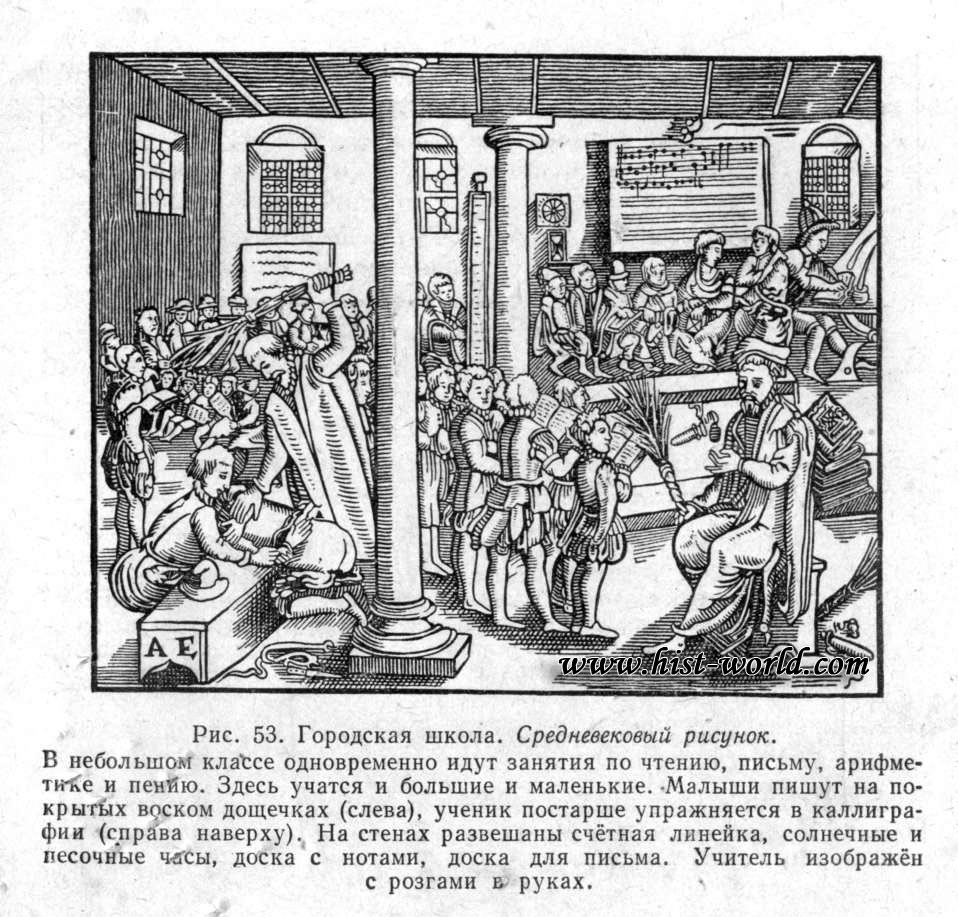

Универсальными_методами обучения были заучивание и воспроизведение образцов. Усидчивость почиталась наилучшим способом овладения христианским школьным знанием. В итоге церковные школы раннего средневековья принесли немного пользы. Детям из низших слоев, т. е. абсолютному большинству населения, доступ к образованию остался закрытым. Уровень подготовки был крайне низким. Достаточно сказать, что в университетах XIII—XV вв. нередко обучали первогодков элементарной латинской грамоте, поскольку те не могли овладеть eю в школе. На протяжении XII — XV вв. школьное образование постепенно выходит за стены церквей и монастырей. Это выразилось прежде всего в создании т. н. городских школ и университетов. Создание светских учебных заведении было тесно связано с ростом городов, укреплением социальных позиций горожан, которые нуждались в близком их жизненным потребностям образовании. Такие учреждения зарождались в недрах церковного образования.

Первые городские школы появились во второй половине XII — начале XIII в. в Любеке, Гамбурге и т. д.

Городские школы рождались также из системы ученичества, цеховых и гильдейских школ, школ счета для детей торговце., и ремесленников. Цеховые школы возникали в XIII—XIV вв. Они содержались на средства цехов и давали общеобразовательную подготовку (чтение, письмо, счет, элементы геометрии и естествознания). Обучение велось на родном языке. Сходная программа была у возникших в то же время гильдейских школ.

Появляются городские школы, где преподавание ведется на латинском и родном языках, а также аналогичные учебные заведения для девочек.

Первым городским школам пришлось преодолевать жесткий надзор церкви. Католическая церковь справедливо видела в этих учебных заведениях опасных конкурентов церковного образования. Поначалу городские школы находились под контролем церкви. Церковники урезали программы, утверждали учителей. Постепенно, однако, города избавлялись от подобной опеки, отвоевывали себе право определять программу и назначать преподавателей.

Обычно городскую школу открывал нанятый общиной педагог, которого именовали ректором. Тогда на улицах можно было увидеть, например, такое объявление: "Кто желает научиться быстро читать и писать, тот может этому здесь выучиться за небольшое вознаграждение". Ректор сам подбирал себе помощников. Учителями становились поначалу прежде всего духовники, позже — бывшие студенты университетов. Учителя получали плату деньгами и натурой (оплата была нерегулярной и меньше, чем в церковных школах). По истечении контракта педагогов могли уволить, и те подыскивали работу в другом месте. В результате , возникла особая социальная группа — бродячие учителя.

Программа городских школ по сравнению с программой церковных имела более прикладной характер. Кроме латыни, изучались арифметика, элементы делопроизводства, география, техника, естественные науки.

Важной вехой развития науки и образования стало создание университетов

Университеты родились в системе церковных школ. В конце XI — начале XII в. ряд кафедральных и монастырских школ превращается в крупные учебные центры, которые затем становятся первыми университетами.

Большинство первых университетов имели несколько факультетов. Содержание обучения определялось программой семи свободных искусств. Так, на факультете искусств в основном читали сочинения Аристотеля по логике, физике, этике, метафизике, которые были переведены в XII в. с арабского и греческого языков.

От студента требовалось посещать лекции: обязательные дневные (ординарные) и повторительные вечерние. В один и тот же час, в одном и том же помещении профессора диктовали выдержки из сочинений латинских авторов. Студенты записывали эти выдержки, затем переводили и комментировали. Наряду с лекциями еженедельно происходили диспуты с обязательным присутствием студентов. Преподаватель (обычно магистр или лиценциат) назначал тему диспута. Его помощник — бакалавр — вел дискуссию, т. е. отвечал на вопросы и комментировал выступления. В случае необходимости магистр приходил бакалавру на помощь. Один-два раза в год устраивались диспуты "о чем угодно" (без жестко оговоренной темы). В этом случае нередко обсуждались животрепещущие научные и мировоззренческие проблемы. Участники диспутов вели себя весьма свободно, прерывая оратора свистом и криками.

Университеты явились альтернативой схоластике, вырождавшейся в "науку пустых слов". В XIV — XV вв. пропасть между новейшим знанием и схоластикой увеличивалась. Схоластика все больше превращалась в формальную бессодержательную философию. "Научными штудиями" схоластов могли быть, например, дискуссии на темы:" Сколько чертей помещается на кончике иглы", "Почему Адаму в раю нельзя было съесть яблоко, а не грушу" и пр.

Раздел: Педагогика

Количество знаков с пробелами: 12482

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

В средние века люди не могли подчинить себе и культура грозные силы природы. Они были беспомощны перед частыми стихийными бедствиями: засухами, наводнениями, повальными болезнями. Измученный нуждой и гнётом феодала, крестьянин обращал свой взор к небу, ожидая помощи от бога. Церковь в средние века господствовала над умами и чувствами людей.

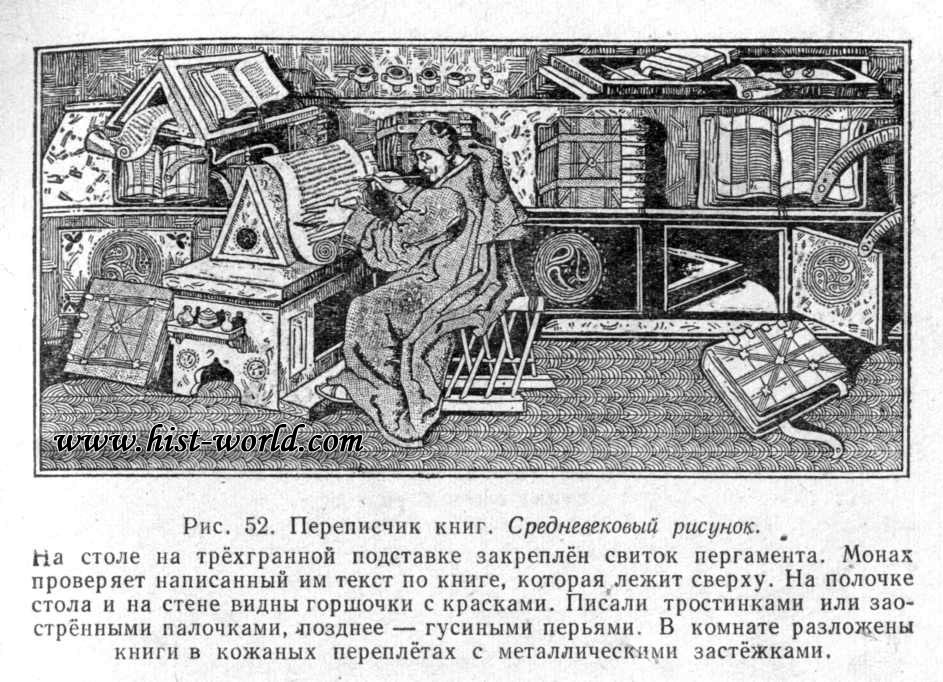

При больших монастырях были особые мастерские, в которых монахи переписывали книги. Писались книги на очень дорогом материале - пергаменте. Над одной книгой в течение долгих лет трудилось много людей: одни писали текст, другие выводили заглавные буквы, третьи делали рисунки красками. Книг было мало, и стоили они очень дорого. Лишь немногие, самые богатые люди могли их приобретать. Особенно редкие и ценные книги в библиотеках приковывали цепями к полкам.

Долгое время в Западной Европе грамотными были только служители церкви. Они должны были уметь читать церковные книги и знать молитвы.

2. Как учились в средневековой школе.

Для подготовки священников при больших церквах и монастырях существовали школы. Учащиеся заучивали наизусть множество молитв, учились чтению, письму, счёту и церковному пению. На уроках арифметики вычисляли, через сколько дней наступит тот или иной религиозный праздник. По геометрии давались знания, необходимые для возведения церковных зданий.

Из церковных школ выходили полуграмотные люди. Многие умели лишь читать латинский текст, не понимая смысла прочитанного. Школа в средние века находилась целиком в руках духовенства.

С ростом городов требовалось больше-грамотных людей. Нужно было подсчитывать доходы от торговли, вести дела в городских советах и суде. Стали возникать городские, не церковные школы. В них лучше, чем в церковных, обучали письму и арифметике давали некоторые сведения по естествознанию.

3.Зарождение научных знаний.

У средневекового человека было очень мало знаний, наука почти ничего не могла объяснить. Духовенство следило за тем, чтобы доводы учёных не шли в разрез с учением церкви. Церковь утверждала, что человек не может проникнуть в тайны природы, так как всё в мире происходит по воле бога. Поэтому средневековые учёные мало изучали природу. Чаще их взоры были прикованы к пожелтевшим страницам церковных книг, в которых они искали готовые ответы на все вопросы.

Знания, накопленные людьми ещё в древности, подменялись вымыслами. Люди представляли себе Землю плоским кругом, который покрыт сверху небом, как колпаком, по нему совершают свой путь Солнце и Луна.

Долгое время европейцы почти не знали, что делается за пределами Европы, и сочиняли небылицы о далёких странах. Рассказывали, что есть страны, в которых живут карлики величиной с кулак и люди с лошадиными ногами, водятся птицы, вылетающие из плодов.

В средние века процветали такие лженауки, как астрология и алхимия. Астрологи утверждали, будто бы по звёздам можно определять будущее. Короли, полководцы и путешественники советовались с астрологами, прежде чем что-либо предпринять. Алхимики бесплодно тратили силы на поиски таинственного вещества, с помощью которого будто бы можно будет превращать все металлы в золото.

4. Зарождение научных знаний.

Но развитие хозяйства приводило к зарождению настоящих научных знаний. Крестьяне улучшали обработку почвы, наблюдали за животными и растениями. В своих маленьких мастерских ремесленники испытывали свойства металлов и камней, изготовляли краски и стекло.

Духовенство преследовало передового учёного. Сочинения Бэкона были преданы проклятию, его самого посадили в тюрьму, где он томился свыше 20 лет. Из тюрьмы учёный вышел дряхлым стариком.

С ростом торговли расширялись и географические знания европейцев.

Впервые правдивые сведения о странах Дальнего Востока сообщил венецианский купец и путешественник Марко Поло. Около четверти века он провёл вдали от родины, много лет жил в Китае, внимательно наблюдая жизнь этой страны. Вернувшись в Италию, путешественник написал книгу, в которой ярко и занимательно рассказал о жизни и обычаях народов азиатских стран. Эта книга долго служила руководством для составления географических карт, которыми пользовались путешественники.

ДОКУМЕНТ - Отрывки из книги средневекового учёного.

Если ты хочешь одолеть врагов, возьми камень, который называется адамант (алмаз), блестящего цвета, твердейший, так что нельзя разбить его, кроме как помазав кровью козла. И если привязать его с левой стороны, помогает он против врагов, и против нездоровья, и против животных диких и ядовитых, и лихих людей, и против ссоры и споров, и против яда.

Если хочешь прибавить мудрости и избежать глупости, возьми камень, который называется хризолит, светло-зелёный, оправленный в золото; он изгоняет глупость и приносит мудрость.

Филин - птица достаточно известная. Чудесны свойства этой птицы. Ибо, если её сердце и правую ногу положить над спящим, тотчас он тебе расскажет всё, что он делал и что ни спросишь у него.

Если кто-нибудь будет носить слева сердце собаки, то все собаки онемеют перед ним.

Читайте также: