Материалистическая диалектика кратко тгп

Обновлено: 14.06.2024

Материалисти́ческая диале́ктика — метод научного познания, материалистическое понимание метода Гегеля.

В. И. Ленин же видит в диалектике прежде всего универсальный метод, активную форму мышления К. Маркса и Ф. Энгельса, действительную логику развития понятий в ходе конкретного исследования тех конкретных областей действительности…

Термин употребляется в значении научного метода, на основе которого возникает мировоззрение диалектического материализма, и потому также используется в качестве синонима диалектического материализма [1] [2] .

Диалектика как методология не сводится к подбору примеров из предметной области для иллюстрации истинности ее положений, так как она в своих категориях формирует законы познания, и ею нельзя овладеть, обращаясь только к сумме примеров, фактов.

Далее, диалектика не является орудием, инструментом простого доказывания, подобно тому, как при ограниченном понимании проблемы можно было бы считать таким инструментом формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет собой прежде всего метод для отыскания новых результатов, для \ перехода от известного к неизвестному.

Обобщая закономерные связи природы и общества, философские категории выступают и как категории мышления, познания и поэтому имеют всеобщее методологическое значение, играют роль опорных пунктов всякого познания, являются одновременно и логическими категориями.

Таким образом, материалистическая диалектика как методология, т. е. как диалектическая логика, включает:

• принципы познания (единство исторического и логического, восхождение от абстрактного к конкретному);

• общелогические и общенаучные приемы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный и функциональный анализ, конкретно-социологический анализ).

Юридические понятия (категории) формулируются в виде определений, кратко раскрывающих существо правовых явлений. Они, несомненно, имеют теоретическое значение для соответствующей отрасли государственно-правовой науки и немаловажны для практики применения права. Чем сложнее соответствующее государственно-правовое явление, тем с меньшим успехом можно выразить в кратком его определении все существенное. Определение в таком случае служит лишь средством для первоначальной ориентировки в предмете, а раскрыть полностью конкретное содержание данного явления не может.

Теория государства и права, изучая общие закономерности динами- ки государственно-правовых явлений, вскрывает тенденции и намечает прогнозы развития государства и права, вырабатывая и более конкретные, рациональные практические выводы и рекомендации. Нужно только постоянно помнить, чтобы эти рекомендации опирались не только на общие соображения, но и на конкретный анализ явлений действительности.

Теория государства и права в процессе познания государственно- правовых явлений использует:

а) общенаучные методы (формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-исторический, статистический и т. п.);

б) общелогические методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование);

в) частнонаучные методы (сравнительного правоведения, технико- юридического анализа, конкретизации, толкования и т. п.).

разработанная теория, отражающая систему действительных связей и сторон, свойств и закономерностей правовой реальности.

Различие между историческим и логическим методами состоит в следующем. Исторический метод предполагает критический анализ и сопоставление суждений, понятий и категорий с теми историческими фактами, событиями, процессами, в ходе осмысления которых эти суждения, понятия, категории возникали, формулировались. При логическом способе исследователь проводит анализ и сопоставление понятий о предмете с современными ему историческими фактами, событиями, процессами, с современной ему фазой развития предмета.

Применяется также сравнительный метод познания права, когда сопоставляются различные правовые системы, правовые памятники разных эпох и т. д. Сравнительно-правовой метод применяется по отношению к предметам и явлениям, сосуществующим в данный исторический момент. Так, например, в Российской Федерации с помощью сравнительного метода можно изучить различные региональные правовые системы, федеральное законодательство и законодательство субъектов в составе РФ, законодательство стран СНГ, международное право и внутригосударственное законодательство. Сравнивая различные правовые системы, можно получить конкретные данные, полученные каждой правовой системой. Существует отрасль юридической науки — сравнительное правоведение, которая занимается изучением различных правовых систем мира.

Общенаучное значение в юридических науках, как и в иных областях знаний, имеет метод системного анализа, с помощью которого правовые явления рассматриваются в единстве, взаимосвязи, т. е. в качестве элементов целостных систем.

Итак, метод теории государства и права сложен по своей структуре. Он представляет собой внутренне организованную систему общефилософских, общенаучных и частнонаучных принципов, приемов, средств познания государственно-правовой надстройки. Методология Не может оставаться раз и навсегда данной, неизменной во всех частях. Она постоянно обогащается, подчиняясь задачам все более глубокого Изучения предмета исследования — государства и права, которые находятся в постоянном развитии.

I Таким образом, методология теории государства и права — это Применение обусловленной материалистической диалектикой совокупности определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных способов исследования государственно-правовых явлений.

Что касается частноправовых методов, то выделим, во-первых, формально юридический метод. Этот метод используется для определения различных юридических понятий, для классификации тех или иных юридических явлений, для толкования права, юридических норм. Во- вторых, кибернетический — с помощью техники, технических средств, приемов кибернетики. В-третьих, метод социологических исследований в праве. В-четвертых, метод статистический.

Также диалектика – это умение рассуждать путём построения сложных конструкций, не противоречащих законам логики, но предполагающих наличие скрытых деталей (логика не допускает неопределённости или неоднозначности). Если формальная логика красиво выглядит на бумаге, то диалектика гораздо лучше подходит к реалиям жизни, поскольку обеспечивает большую гибкость. Она строится на следующих утверждениях:

- Все явления и объекты, окружающие нас, взаимосвязаны;

- Ничто не может быть однозначно плохим или однозначно хорошим;

- При определённых условиях количество переходит в качество;

- Всё меняется и никогда не остаётся (и не становится) прежним.

При этом диалектика остаётся одним из самых неоднозначных философских учений, и к ней предъявляется немало претензий. Главная претензия состоит в том, что данное учение допускает рассуждения, основанные на противоречивых утверждениях об одних и тех же объектах и явлениях. Более того, в рамках диалектики противоречащие друг другу утверждения могут приниматься истинными, что совершенно неприемлемо с точки зрения логики.

Законы диалектики

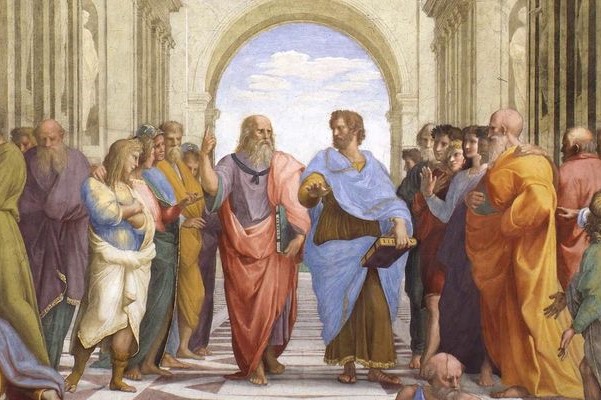

Современная диалектика опирается на законы, сформулированные немецким философом Георгом Гегелем. Рассмотрим каждый из этих законов подробно.

1. Закон единства и борьбы противоположностей

Данный закон определяет основную причину движения и развития – наличие противоречий, рождающихся из взаимодействия противоположностей. Всё в нашем мире состоит из противоположных сущностей (свет и тьма, порядок и хаос, добро и зло).

Для этих противоположностей выполняется ряд условий:

- они неразрывно связаны между собой и невозможны друг без друга;

- они взаимно исключают друг друга;

- они постоянно взаимодействуют, порождая движение и развитие.

В этом смысле диалектика Гегеля имеет общие черты с концепцией Инь и Янь, лежащей в основе традиционной китайской философии.

2. Закон перехода количественных изменений в качественные

Данный закон подразумевает, что непрерывное развитие приводит к накоплению некоторого количества изменений, необходимого для скачкообразного перехода к новому качеству. Например, накопление тепла в воде приводит к тому, что её температура постепенно повышается, а в какой-то момент она превращается в пар (происходит качественный скачок). Аналогично можно рассматривать взаимное превращение воды и льда. Вода не становится густой постепенно, она сразу переходит в твёрдую форму (и наоборот).

3. Закон отрицания отрицания

Третий закон диалектики показывает, что любое развитие имеет направление. Каждый раз при переходе в новое качественное состояние происходит отрицание предыдущего качества. При этом проходя через двойное отрицание система возвращается к исходному состоянию, но не становится тождественной ему. К примеру, если вода превращается в лёд, который впоследствии снова превращается в воду, нельзя сказать, что это та же самая вода. Это новая форма той изначальной воды, повторяющая её свойства, но пребывающая на более высокой ступени развития.

Принципы диалектики

Помимо законов диалектика вводит несколько принципов, согласно которым происходит движение и развитие. Чтобы понять смысл этих принципов, каждый из них также нужно рассмотреть подробно.

- Принцип всеобщей взаимосвязи.Из названия можно понять, что данный принцип подразумевает наличие взаимосвязи между всеми объектами и явлениями нашего мира. При этом одни связи являются прямыми и непосредственными, другие – косвенными. Прямая взаимосвязь подразумевает, что объекты непосредственно влияют друг на друга, обмениваясь энергией, веществом или информацией. Косвенная взаимосвязь подразумевает, что прямого взаимодействия между объектами нет, но они способны влиять друга на друга опосредованно.

- Принцип системности.Данный принцип подразумевает, что связи между объектами не хаотичны. Они упорядочены и являются частями одной целостной системы, имеющей свою иерархию и целесообразность. И какой бы сложной ни была рассматриваемая система, данный принцип всегда для неё соблюдается, даже если речь идёт вообще обо всей Вселенной.

- Принцип причинности. Здесь подразумевается, что все процессы имеют какую-то обусловленность. Они возникают не сами по себе, а под влиянием внешних или внутренних причин. Причины порождают следствия, а необходимые для этого связи между объектами называются причинно-следственными.

- Принцип историзма. Данный принцип подразумевает, что любой объект необходимо рассматривать с учётом его генезиса и пройденных им этапов развития (как итог и сумму его предыдущих состояний).

Категории диалектики

Также для полного понимания того, что такое диалектика, разберём основные категории, которыми она оперирует:

- Причина и следствие. Эти две категории необходимы для отображения всеобщей обусловленности явлений. Одно явление (причина) порождает другое явление (следствие), образуя таким образом причинно-следственную связь. При этом одно и то же следствие может быть вызвано разными причинами (и наоборот).

- Отдельное, единичное и особенное. Эти категории позволяют конкретизировать предметы. Отдельное – это предметы и явления, которые возможно рассматривать в отрыве от системы (отдельно). Единичное – это конкретный уникальный предмет. Особенное – это конкретный предмет с его неповторимыми свойствами.

- Общее и всеобщее. Общее – это свойство, которым обладают несколько отдельных предметов. Всеобщее – это общее, присущее всем классам объектов без исключения.

- Необходимость и случайность. Необходимым является то, что обусловлено определённой внутренней причиной, случайность же определяется стечением внешних обстоятельств. При этом случайность и необходимость со временем могут взаимно переходить друг в друга.

- Возможность и действительность. Возможность – это то, что потенциально может быть осуществлено при возникновении определённых условий. Действительность – это уже реализовавшаяся возможность.

- Сущность и явление. Сущность – это совокупность свойств вещи и законов, определяющих её существование. Явление – это внешнее проявление сущности, форма её взаимодействия с окружающими объектами и обстоятельствами.

- Содержание и структура. Содержание – это совокупность всех свойств, элементов, процессов и связей объекта, составляющих его сущность. Структура – это способ организации перечисленных элементов объекта, устойчивая система взаимосвязей между ними.

Исторические формы диалектики

Если рассматривать диалектику не как учение, а как способ познания, то можно утверждать, что она появилась тогда же, когда первые люди научились мыслить и строить умозаключения на основе наблюдаемых фактов. Таким образом, исторически первая форма диалектики представляла собой попытку древних людей осмыслить окружающий мир и своё место в нём. Они учились понимать и прогнозировать события, чтобы знать, что произойдёт в ближайшем будущем и как это пережить.

Если же говорить о диалектике, как о философском учении, то можно выделить 5 этапов её существования, на которых она приобретала разные формы. Рассмотрим каждую из этих форм подробнее.

1. Наивная (стихийная) диалектика античности

Основными представителями можно считать Гераклита (544 – 483 до н. э.), Зенона (490 – 430 до н. э.) и Аристотеля (384 – 322 до н. э.). Наивной диалектика античности называется, поскольку древнегреческие философы рассматривали бесконечное развитие окружающего их мира, но Космос считали завершённым, безупречным и вечным (то есть, постоянным и не меняющимся). При этом они отталкивались от весьма примитивного (по современным меркам) понимания природных стихий.

2. Умозрительная диалектика Средних веков

В основе средневековой диалектики лежало разделение, которое ввёл один из основателей христианской церкви Августин Аврелий Иппонийский (354 – 430). Он считал, что существует 2 противоположных мира:

- Вечный и не меняющийся небесный (божественный) мир.

- Меняющийся и переходящий земной (природный) мир.

Для средневековой диалектики характерно объединение двух противоположных методов познания – рационального постижения мира и беспрекословной веры. То есть, механизмы рационального мышления использовались для подтверждения догматических идей, принимаемых на веру и не допускающих сомнения.

3. Диалектика эпохи Возрождения

Наиболее яркими представителями диалектики на данном этапе её развития можно назвать Николая Кузанского (1401 – 1464) и Джордано Бруно (1548 – 1600). Николай Кузанский хоть и был кардиналом Римской католической церкви, придерживался взглядов, характерных для пантеизма (единство бога и вселенной). Разнообразие и переменчивость окружающего мира он считал проявлением его божественной сущности. Похожих взглядов придерживался и Бруно.

4. Идеалистическая диалектика Гегеля

Георг Гегель (1770 – 1831) считается основоположником современной диалектики. В его философии она играет практически центральную роль, ведь он посвятил значительную часть своей научной деятельности развитию данного учения. Гегель рассматривал диалектику как метод исследования действительности, противоположный метафизике. Изложенные им идеи оказались настолько удачными и удобными для объяснения, что были приняты большинством его современников, многие из которых признали диалектику Гегеля универсальным методом познания.

5. Материалистическая диалектика Маркса

Данная форма диалектики возникла в результате развития идей Гегеля Карлом Марксом. Впоследствии над её развитием работали также Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Поводом для создания материалистической диалектики стали некоторые противоречия, обнаруженные Марксом в идеалистической диалектике Гегеля. Однако его переосмысление не смогло достичь того же уровня популярности, что и оригинальное учение.

Альтернативы диалектики

Чтобы лучше понять, что такое диалектика, стоит рассмотреть философские учения и подходы, которые противопоставляются ей или решают те же задачи другими методами:

-

Это раздел философии, изучающий первичную природу реальности, мира и бытия. Метафизика противопоставляется диалектике, поскольку подразумевает, что объект или явление можно считать полностью изученным лишь тогда, когда исключены все противоречия. Как учение софистика давно перестала существовать, и сегодня она рассматривается только как метод ведения спора, построенный на намеренном нарушении законов логики.

- Эклектика. Это смешивание разрозненных фактов или утверждений из разных учений без приведения их к единому знаменателю и без какой-либо систематизации. С точки зрения логики несостоятельность эклектических утверждений заметить невозможно, поскольку в них нет логических противоречий. В то же время диалектика прекрасно с этим справляется.

- Догматизм. Это способ познания, основанный на принятии догм и консерватизме мышления. Он исключает гибкость мышления и поиск логических недостатков в имеющихся смысловых конструкциях.

Заключение

Диалектика – это философское учение, а также способ познания мира, основанный на детальном изучении противоречий, исследовании процессов движения и развития. В отличие от формальной логики, она допускает наличие взаимно-противоречащих фактов. При этом она противопоставляется метафизике и рассматривает все объекты и явления как взаимосвязанные детали целостной системы.

К сказанному остаётся добавить лишь то, что важность данного учения и его применимость в повседневной жизни нельзя недооценивать. Понимать, что такое диалектика, должны не только философы. Это знание необходимо каждому разумному человеку, который хочет самостоятельно формировать свою точку зрения, а не принимать на веру чужие идеи.

Маркс и Энгельс использовали достижения Гегеля в разработке диалектического метода для того, чтобы показать сущность и динамику практической деятельности человека. Марксистскую философию часто называют диалектическим и историческим материализмом, подчеркивая, что её ядро составляет метод материалистической диалектики.

Термин "диалектика, "диалектический", употребляется в работах классиков марксизма в двух основных значениях: "объективная диалектика" и "субъективная диалектика".

Объективная диалектика - это сама жизнь, которая представляет собой целостную систему, существующую и развивающуюся согласно диалектическим законам и принципам.

Субъективная диалектика - это воспроизведение объективной диалектики в различных формах деятельности человека, но, прежде всего, в познании. Иногда, вместо выражения "субъективная диалектика" используется понятие "диалектического метода".

Разработка материалистической диалектики как теории и метода осуществлялась Марксом и Энгельсом в следующих работах: "Немецкая идеология", "Святое семейство", "Капитал", "Тезисы о Фейербахе", "Диалектика природы", "Анти-Дюринг".

Марксистская диалектика включает в себя:

* Представление о мире как целостной системе.

* Учение о связях и отношениях между частями мира как целого.

* Проблему развития мира в целом и его частей.

* Специальный познавательный аппарат, с помощью которого происходит познание мира. Он состоит из категорий и принципов, образующие в совокупности диалектический метод познания.

Главное в диалектике - понимание мира как органической системы. Это означает, что он состоит из множества разнообразных, но необходимым образом связанных между собой элементов. И, - что самое главное, - он содержит причину своего развития в самом себе. Диалектика имеет место там, где развитие мира осуществляется за счет внутреннего противоречия. Таким образом, диалектика выступает в качестве учения о мире как целостной системе, главным законом которой является закон противоречивой, необходимой связи её элементов.

Под "связью" в диалектике понимается такое отношение между вещами или процессами, когда изменение свойств или состояний в одних, автоматически влечет за собой изменение свойств или состояния в других.

Понятие развития - центральное в диалектике. Оно рассматривается как саморазвитие. Процесс развития Маркс и Энгельс подчиняют, вслед за Гегелем, действию трех законов:

* Закона единства и борьбы противоположностей.

* Закона взаимного перехода количественных и качественных изменений.

* Закона отрицания отрицания.

Каждый из этих законов выражает определенную сторону целостного процесса развития: закон единства и борьбы противоположностей характеризует источник развития; закон взаимного перехода количественных и качественных изменений - механизм развития, а закон отрицания отрицания - цель развития.

Большинство критиков марксистской философии полагают, что утверждения об объективном характере диалектики безосновательны. Если диалектика и имеет право на существование - то только в качестве одного из методов познания.

Представление о диалектике как системе методов познания занимает важное место в марксизме. В отличие от своих более поздних критиков, Маркс и Энгельс считали диалектический метод всеобщим методом познания.

Диалектический метод - это система методов и принципов, позволяющих воспроизвести в мысли объективную логику предмета или явления.

Основные методологические принципы марксистской диалектики

* Принцип системности.

* Принцип восхождения от абстрактного к конкретному.

* Принцип единства исторического и логического.

Категории марксистской диалектики

Категориальный аппарат своей философии Маркс и Энгельс почти полностью заимствовали у Гегеля. Категории выстроены в систематическое единство, согласно логике движения мысли от наиболее общего и абстрактного к конкретному. В начале стоит категория единичного, в конце - категория действительности. Переход от одной категории к другой осуществляется по законам диалектики.

Таким образом, диалектика, в качестве метода, представляет собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых законов, принципов и категорий, предписывающую строго определенных порядок познания и преобразования действительности.

Читайте также: