Культура древней руси кратко с картинками

Обновлено: 25.06.2024

Древнерусская культура находилась в общем русле европейской культуры и характеризовалась высоким уровнем развития, о чём свидетельствует множество фольклорных, письменных и материальных памятников, сохранившихся до наших дней. Это объясняется тем, что на том этапе социально-экономическое развитие Руси, её социальная структура в целом мало чем отличались от других стран Европы. Свою роль сыграла и христианизация, во многом определившая магистральное направление культурного развития.

Формирование единого культурного пространства Киевской Руси происходило на основе традиций восточнославянских племён. Она также испытала влияние кочевых народов степи и Византии, что позволило приобщиться к наследию античности. Культурный синтез достижений восточных славян и Византии способствовал созданию уникальной культуры Древней Руси.

Традиционность жизненного уклада средневекового человека определяла весь его жизненный путь. Уже при рождении он имел определённый сословный статус, изменить который у него возможности практически не было. Исходя из сословной принадлежности человек получал и профессию, даже не задумываясь о её смене в будущем. Мальчиков, родившихся в крестьянских семьях, уже с малых лет брали на полевые работы, приучая к тяжёлому повседневному труду. Девочек обучали ведению домашнего хозяйства. В то же время сын ремесленника перенимал у отца секреты его ремесла, а отпрыск боярина или дружинника с детства обучался ратному делу.

Традиционные семейные отношения на Руси исключали конфликты отцов и детей. Наоборот, каждое следующее поколение воспитывалось в духе глубокого уважения и почтения к старшим, послушания родителям. Даже когда дети создавали собственные семьи, они перед совершением какого-либо важного поступка должны были обращаться за родительским благословением, что создавало прочную религиозно-нравственную основу взаимоотношений между поколениями. Именно на том этапе были заложены фундаментальные основы общинной психологии русского крестьянства, определившие его развитие на многие столетия вперёд.

Тем не менее, нельзя говорить о полном бесправии женщин на Руси. Они были наделены правом собственности: боярыни владели сёлами, крестьянки — своим приданым. Женщины могли требовать развода в случае, если уличат мужей в краже, пьянстве или насильственном принуждении к вступлению с ними в интимные отношения.

Многолетние наблюдения за окружающей природой привели к созданию народного календаря, имевшего неразрывную связь с сезонными работами крестьян: жатвой, посевом, сенокосом, сбором овощей и др. Эти же наблюдения стимулировали развитие народной медицины, основанной на знании о лекарственных свойствах многих трав и растений. Тем не менее, знание природы, бережное к ней отношение в большинстве случаев не спасало современников Древней Руси от последствий стихийных бедствий, голодных лет или эпидемий. Об архаичности их мышления свидетельствует и наличие огромного количества суеверий, не поддающихся рациональным объяснениям.

Письменность и летописание

Распространение славянской письменности, созданной братьями Кириллом и Мефодием, начинается в X веке. Во 2-й половине IX в. братья из Фессалоник (Византия) создают глаголическое письмо (глаголицу). Переработав её с учётом особенностей греческого алфавита, в 863 г. эти просветители и проповедники христианства создали первую славянскую азбуку — кириллицу. Наиболее ранняя надпись, сделанная на Руси кириллицей, датируется первой четвертью X в.

Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) — славянские просветители и проповедники христианства IX в., создатели славянской азбуки. Возведены в ранг святых как Православной, так и Римско-католической церковью.

Принятие христианства послужило мощным стимулом к дальнейшему развитию письменности, грамотности. Основными центрами грамотности были монастырские и церковные школы, первая из которых возникла ещё в годы княжения Владимира Великого. Кроме чтения и письма, в них преподавались богословие, диалектика, риторика и др. В конце XI в. при Андреевском монастыре была открыта первая женская школа.

О достаточно высоком уровне грамотности в период Древней Руси свидетельствуют многочисленные изделия ремесленников с нанесёнными на них надписями. Это могли быть пряслица, глиняная посуда, обувь и др. На сегодняшний день обнаружено немало граффити (надписей) на стенах древнерусских монастырей и церквей. Большинство из них содержат обращения к Богу за помощью.

В середине XX в. в Новгороде археологами было обнаружено несколько сотен берестяных грамот. Позже их находили и в других городах — Пскове, Смоленске, Полоцке. Для письма использовали так называемое писало — металлическую или костяную палочку с заострённым концом, с помощью которой процарапывались тексты. На бересте писали завещания, решали хозяйственные вопросы, выражали чувства и пр.

Всего из домонгольского периода развития Руси до нас дошло около 150 книг, большинство из них украшено различными рисунками-миниатюрами. В дальнейшем миниатюра стала неотъемлемой составляющей книжного дела, выполняя функции художественного оформления и иллюстрации к тексту. В 1037 г. при Софийском соборе была открыта первая библиотека.

Литература

Архитектура

При строительстве жилья и оборонительных сооружений славяне издревле использовали местные материалы и опирались на традиции, достигавшие ещё трипольской культуры. В условиях лесостепи основными строительными материалами были дерево и глина. Для русской деревянной архитектуры были характерны многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода пристроек — клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба по дереву была традиционным украшением в русском зодчестве. Городские и сельские жители обитали в полуземлянках с земляным полом или деревянных избах. Князья и бояре жили в теремах.

Христианство требовало соблюдения определённых канонов религиозной службы, которая обязательно должна была проходить в стенах храмов. Поэтому вскоре после крещения Руси начинается строительство церквей. Васильевская, построенная из дерева по образцу храма в Корсуне, и возведённая в 996 г. двадцатипятиглавая Десятинная, или Богородицкая — первая каменная церковь в Киеве. Она была возведена греческими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями. На сегодняшний день от этого сооружения сохранился лишь фундамент, а сама церковь была разрушена во время монгольского нашествия.

Со временем древнерусская культура строительства стала всё больше отличаться от иностранных традиций зодчества. Ей было присуще использование глубоких (до 4 метров) и широких фундаментов, для возведения которых использовали грубый камень, залитый цементом (так называемая рустика). Стены выкладывались из тонких кирпичных полос, чередовавшихся с толстыми слоями цемента особого состава, в котором в качестве основного компонента выступала известь.

Шедевр древнерусской архитектуры — 13-купольный Софийский собор в Киеве — возведён в 1037 г., согласно преданию, на месте, где состоялся окончательный разгром печенегов. Он уже отражал сочетание славянских и византийских традиций. По замыслу создателей, храм Святой Софии символизировал Дом Премудрости Божией Софии, которую олицетворяли и вселенская христианская Церковь как собрание верующих, и как её прообраз — Матерь Божья. Киевская София строилась по крестово-купольной модели. Пять её нефов и тринадцать куполов образовывали символ шатра, медленно поднимавшегося снизу вверх к грандиозному центральному куполу, расположенному на величественном цилиндре с прорезями для изящных арочных окон.

Параллельно с ним в Киеве появились Золотые ворота — главные ворота города времён Древней Руси. Они были построены также в годы княжения Ярослава Мудрого в честь победы над печенегами. Строились выдающиеся сооружения и в других городах Руси — Софийские соборы Новгорода (1050-е) и Полоцка, Спасо- Преображенский в Чернигове, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. Всего сохранилось около 150 памятников древнерусской архитектуры домонгольского периода.

Живопись

Так как мозаики были очень дорогими в исполнении, большинство изображений в храмах и в княжеских палатах выполнялись в виде росписей краской — фресок. Фреска представляла собой рисунок, нанесённый водяными красками на влажную штукатурку. Богатым на сохранившиеся фрески оказался храм Святой Софии в Киеве. На них изображены дети Ярослава Мудрого, сценки бытового характера, княжеская охота. Храмы и соборы Чернигова, Ростова, Суздаля, Переяслава и других городов украшали фрески, иллюстрирующие сюжеты Святого писания.

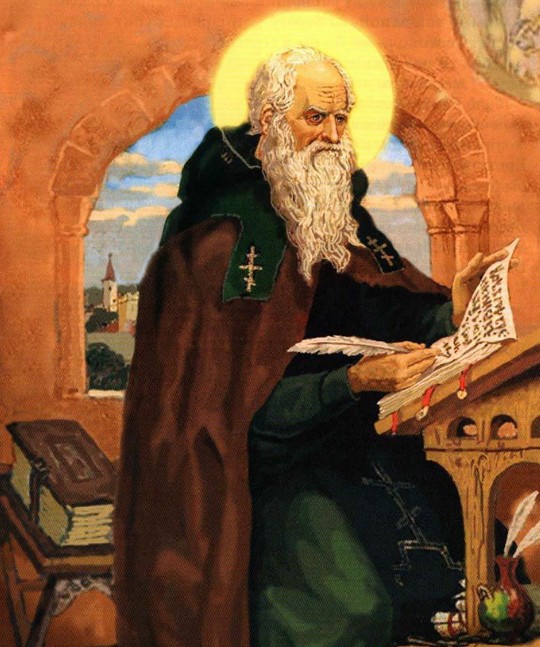

Появились иконы, первоначально написанные греческими мастерами. Первым древнерусским иконописцем, имя которого сохранили письменные источники, был Алипий (Алимпий) Печерский — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI в., ученик греческих мастеров.

Алипий Печерский (1065-1114) — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI в., ученик греческих мастеров. Первый древнерусский живописец из названных по имени.

Фольклор

Важной составляющей древнерусской культуры являлся фольклор — устное народное творчество, отражавшее повседневный быт и разнообразные представления средневекового человека об окружающем мире. К фольклору относят обрядовые действия, характеризовавшие взаимоотношения человека с природой. Среди его жанров: песни, сказания, былины, пословицы, поговорки, афоризмы, сказки. Главными героями былинного эпоса были Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович — богатыри, стоявшие на страже родной земли. В свадебных, застольных, похоронных песнях (плачах) отражены уклад и особенности жизни людей того времени. Фольклор являлся важным элементом передачи жизненного опыта от поколения к поколению.

Ремесло

Славилась Древняя Русь и своими ремёслами. По подсчётам историков, в домонгольский период ремесленниками было уже освоено свыше 60 различных специализаций. В домах горожан нередко располагались кожевенные, ювелирные, ткацкие и прочие мастерские. Во всей Европе пользовались спросом изделия русских кузнецов: замки, самозатачивающиеся ножи и др. Также ремесленники занимались литьём колоколов, изготовлением стекла. С середины X в. получило широкое распространение производство кирпича — плинфы, пользовалась популярностью многоцветная керамика, совершенствовалась обработка дерева и кожи. Славились древнерусские ремесленники и как высококлассные мастера по изготовлению оружия (мечи, сабли, копья) и доспехов (кольчуги, шлемы, щиты). В XII в. оружейники уже освоили производство арбалетов с гранёными стрелами.

Христианская культура и языческие традиции

Многие годы древнерусская культура развивалась под влиянием языческой религии и мировоззрения. С принятием Русью христианства новая религия стала претендовать на изменение мировоззрения людей, восприятия окружающей действительности, а значит, и представления о красоте, эстетике, художественном творчестве. Тем не менее, оказав огромное воздействие на древнерусскую культуру, христианство всё же не смогло полностью искоренить её языческих истоков, которые органично вписывались в новую культурную реальность.

Ключевые даты

Основные понятия

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Укажите факторы, оказавшие, на ваш взгляд, наибольшее влияние на формирование культурного пространства Древней Руси.

Ответ. Формирование единого культурного пространства Киевской Руси происходило на основе традиций восточнославянских племён, стоявших у истоков древнерусского государства. Она так же испытала влияние кочевых народов степи и Византии, что позволило приобщиться к наследию античности. Большое значение имело принятие христианства.

Автором какого произведения древнерусской литературы является киевский князь Владимир Мономах?

Запишите термин, о котором идёт речь.

Художественное изображение, получаемое путём компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и прочих материалов.

Произведения культуры всегда обусловлены уровнем хозяйственного развития общества, традициями, опытом предшествующих поколений, влиянием других, сопредельных культур. Древнерусская культура выросла на базе культуры восточнославянских племен, испытывая одновременно влияние византийской, болгарской, скандинавской, закавказской, степной и других культур. При этом речь шла не о механическом соединении элементов различных культур, а о их синтезе.

Наиболее известным является былинный цикл, в котором воспеваются русские герои-богатыри, защитники Руси – Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Фольклор оказал огромное влияние на развитие русской письменной литературы, её тематику, направленность, положил в основу её содержания важнейшие проблемы жизни Руси.

Развитие архитектуры и живописи было тесно связано с принятием христианства. С X в. на Руси начинается широкое строительство каменных культовых зданий, церквей и монастырей. Ведущим типом строительства храма стал крестово-купольный, заимствованный из Византии (в его основе – два свода, которые пересекались под прямым углом, образуя своего рода крест, на месте их пересечения сооружался, купол). Как правило, это были большие, монументальные здания, с торжественными арками, светлыми помещениями, позолоченными куполами, богато украшенные изнутри, что должно было символизировать могущество молодого государства (Черниговский храм Спаса, Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде). Древнерусское зодчество развивалось под сильным влиянием византийских мастеров (именно из Византии пришло умение кладки кирпича), но в то же время имело и свою специфику (использовалось многоглавие храма, ступенчатая пирамидальность, местные строительные материалы). Своеобразный стиль строительства сложился в Новгородской земле, где сказывалось влияние Севере, скандинавской культуры. Храмы здесь воздвигались, как правило, с одним куполом, их отличали суровость и простота.

Внутренние стены храмов обязательно расписывались изнутри, украшались иконами, фресками и мозаиками. Мозаика – это изображения или узор, составленный из кусочков окрашенного непрозрачного стекла. Фреска — это рисунок водяными красками по сырой штукатурке. Икона – изображения святых на деревянной доске красками натурального происхождения. Большинство икон этого периода не сохранилось, но дошло имя одного из мастеров- иконописцев – монаха Алимпия. Ещё одной формой живописи была книжная миниатюра, изображавшая библейские сюжеты. Живопись была подчинена строгим религиозным канонам (правилам): условность письма, плоскость и неподвижность изображения, определённая символика цветовой гаммы и др.

Широкое развитие на Руси получило прикладное искусство – резьба по дереву, по камню, по кости, что использовалось при украшении дворцов, храмов (утварь, посуда, культовые предметы). Имелись стеклоделательные мастерские. Очень искусным было ювелирное ремесло. Среди основных видов ювелирной техники выделяются украшения зернью, сканью, чернью, перегородчатой эмалью.

В целом для древнерусского государства был характерен достаточно высокий по средневековым меркам уровень развития культуры.

Синтез языческой культуры восточнославянских племен и христианской традиции Византии предопределил самобытность русской национальной культуры. Ее основные черты – гуманность, патриотизм, народность. Древнерусская культура характеризуется стремлением к масштабности и монументальности и одновременно её отличали цельность и простота, мягкость и изящество.

Культура Древней Руси вобрала в себя традиции восточных славян и достижения византийской культуры, соединила язычество и христианство.

Славянская письменность была создана монахами-просветителями, первые школы на Руси готовили именно священнослужителей, но люди долгое время продолжали верить и в языческих богов. Поэтому многие христианские праздники обрели собственные уникальные традиции празднования, а в народном творчестве переплелись мифологические и христианские мотивы.

Образование Древнерусского государства

В 882 году новгородский князь Олег выступил на Киев и хитростью захватил его. Притворившись купцом, он убил Аскольда и Дира, князей Киева и своих родственников. Так Олег объединил север и юг Руси, Новгород и Киев.

Формирование культуры

Благодаря своему географическому положению Киевская Русь испытывала влияние разных стран Запада и Востока. Особенно тесными были культурные контакты с Византией, на тот момент наиболее развитой и просвещенной цивилизацией.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Связь Византии и Руси усилилась после принятия славянами христианства. Но важно учитывать, что проникновение византийской культуры не было насильственным, ее традиции и достижения творчески перерабатывались славянами и вплетались в местные языческие культы, обретая национальное своеобразие.

Письменность, просвещение

Создание азбуки

Славянская письменность была создана в середине IX века греками братьями Константином (в монашестве Кириллом) и Мефодием специально для нужд христианского богослужения. Они разработали славянскую азбуку и начали перевод Библии. Один из диалектов древнеболгарского языка стал официальным языком богослужений и славянской литературы.

Глаголица, кириллица

Филологи считают, что Кирилл создал именно глаголицу.

Позже один из последователей Мефодия составил другой алфавит, которым мы пользуемся сейчас, и спустя какое-то время именно этот алфавит стали называть кириллицей.

Литература

Азбука, письменность, книга стали для славян священными. Слово, текст должны были раскрывать христианские истины, приобщать к сверхъестественному божественному миру, к высшей религиозной мудрости. Ценности и интересы земной жизни почти не привлекали внимания книжников. Фольклорные лирические песни существовали издревле, но их не записывали.

Авторы

Древнерусские книжники редко указывали на рукописях свое имя. Они считали себя лишь исполнителями божественной воли, излагающими события с чьих-то слов или переписывающими чужие мудрые мысли. Как правило, авторы упоминали свои имена, только чтобы придать повествованию достоверность: например, составители житий часто рассказывали, что были очевидцами событий из жизни святого.

Сначала христианские тексты просто переводили, формирование собственной литературной традиции происходило очень медленно. При переписывании тексты перерабатывали: исключали или вставляли какие-то фразы или эпизоды, иногда идеи и оценки первоначального автора заменяли на противоположные. Варианты одного произведения, существенно отличающиеся друг от друга, исследователи называют списками или редакциями.

Произведения

Лишь немногие летописи сохранились до нашего времени. Известно, например, что в 1382 году в Москве сгорели тысячи книг, привезенных из монастырей.

Таким образом историю славян и Руси Нестор вписал в историю всемирную, где славяне заняли свое место среди прочих народностей. В характеристиках князей и описании их походов заметно влияние дружинных песен, прославлявших героев.

Архитектура

Деревянное строительство

Каменное зодчество пришло на Русь только в конце X века, до этого храмы строили из дерева. Их формы нашли отражение в более поздних образцах каменной церковной архитектуры, некоторые храмы были перестроены в камне без существенных изменений. Ни одной деревянной церкви того периода до нашего времени не сохранилось.

Каменное зодчество

Крестово-купольную композицию храмов на Русь принесли византийские мастера. Над зданием сооружали центральный купол, вокруг которого возводили меньшие купола. Центральный купол поддерживал барабан со световыми окнами, опиравшийся на четыре столба.

Здание имело форму креста, перекрестье которого приходилось на подкупольное пространство. Восточная стена, где располагался алтарь, выдавалась полукруглыми выступами — апсидами.

Притвор, нартекс, был расположен с западной стороны.

Самый старый из сохранившихся в своем первоначальном облике древнерусских храмов находится в Чернигове. Это Спасо-Преображенский собор, заложенный по приказанию князя Мстислава Владимировича в середине XI века. Одна из особенностей Спасо-Преображенского собора — тройные аркады в двух ярусах подкупольного квадрата между боковыми столбами.

В конце 30-х — начале 50-х годов XI века по указанию великого князя киевского был возведен самый знаменитый из всех русских храмов — собор Святой Софии. Огромный пятинефный собор имел тринадцать куполов, но позже его перестроили, и куполов стало меньше. Главный купол внутри и алтарь украшены мозаиками.

Живопись

Мозаика, фрески

Монументальная живопись в Киевской Руси появилась во времена расцвета, при князьях Владимире Святом и Ярославе Мудром. Сложенная из смальты, маленьких кусочков окрашенного стекла, мозаика менее подвержена воздействию времени, чем фреска, и не теряет яркости цветов. В технике мозаики, как наиболее дорогой и сложной, выполнялись композиции в куполе и апсиде. Остальные части храма расписывались водяными красками по сырой штукатурке — фресками.

Иконопись

Иконы писали на досках: дерево было доступным и дешевым материалом. Его покрывали левкасом, меловым грунтом, затем наносили красочный слой. Сверху икону покрывали олифой, чтобы защитить от повреждений и влаги.

Икон эпохи Киевской Руси сохранилось совсем немного. Самая древняя из уцелевших русских икон написана, видимо, при Святополке Изяславовиче или Владимире Мономахе. Это поясное изображение Святого Георгия из Новгорода. Цветовая гамма не насыщена, в ней преобладают алый и коричневый оттенки. Огромные глаза Святого Георгия под тонкими, плавно изогнутыми бровями задумчиво устремлены на зрителя. Нежность овала прекрасного юношеского лика подчеркнута мягкостью контура. Но в правой руке Георгия — копье, а в левой — меч, который в средневековой Руси был символом и эмблемой княжеской власти.

Фольклор

Термин ввел в научный обиход английский историк Вильям Томс в 1846 году.

Заучивать текст со слуха гораздо трудней, чем с помощью записей. Чтобы запомнить, а потом пересказать или спеть какое-то произведение, народ выработал специальные подсказки. Эти отшлифованные веками художественные приемы создали особый стиль, который отличает фольклор от литературных текстов.

Встречаются и другие самые разнообразные повторы: повторяются не только слова и фразы, но и целые эпизоды. На троекратном повторении одинаковых ситуаций строятся и былины, и сказки, и песни. Другая распространенная композиция — эпизод повторяется дважды, но с существенным изменением, нередко даже с противоположным смыслом.

Обрядовая поэзия

Святки

Календарные обряды призваны были обеспечить урожайный год. Зимой, на Святки, ряженые исполняли для соседей ритуальные песни, называемые колядки. Ряженые изображали пpихoд душ умерших предков, которых традиционно поминали на Святки. Эти души играли роль посредников при общении человека с потусторонним миром и помогали своим живым родственникам обеспечить богатство и благополучие на год.

Пожилым и молодым людям пели разные песни: первым желали в основном богатства, вторым — красоты, скорейшего брака, рождения детей. За исполнение любого обряда участникам полагалась награда. Колядникам, как правило, выносили что-нибудь с праздничного стола или давали немного денег. Если этого не делали, ряженые пели песни с угрозами. Проклятия, как и благопожелания, воспринимались почти буквально, поэтому обидеть колядников боялись и крайне редко им отказывали.

Масленица

Второй за Святками большой праздник, во время которого также пелись песни — Масленица. Из соломы делали чучело, которое наряжали, провозили по селу, а затем сжигали или хоронили — разрывали на части на высоком месте за пределами деревни, при этом плача и причитая. Все эти действия сопровождались обрядовыми песнями.

В обрядовых песнях, призывающих весну, упоминаются сельскохозяйственные орудия. Существуют и песни-заклички, обращенные к жаворонкам и другим птицам, в этих песнях содержится призыв прилететь и принести весну. Пекли птиц из теста, с этой выпечкой выходили на улицу, иногда залезали на крыши домов и оттуда закликали весну, а затем печенье съедали.

Пасха

Мифологические сказания

Собственно мифов, историй о сотворении мира и возникновении человека, не сохранилось. Славянскую мифологию ученые смогли восстановить лишь фрагментарно, исследуя сказки, народные песни, заговоры, суеверия и приметы. Точно выяснено, что славяне верили в Перуна, Велеса и Сварога, насчет остальных богов есть сомнения, поскольку их названия на разных славянских диалектах могли быть не именами собственными, а, например, эпитетами уже известных божеств.

Больше информации сохранилось о низших мифологических существах: Бабе-Яге, Кощее, различной неантропоморфной нечисти. Мир волшебной сказки — мир многобожия, т. е. язычества. Человеку помогают или стараются помешать древние властители стихий, природных сил: Солнце, Месяц Месяцович, Ветер, Морозко, водяной, морской царь. В лесу живут лешие, в воде — русалки, дома берегут домовые и т. д.

Былинный эпос

Былины — народные эпические песни. В них воспеваются богатыри, которые сражаются с чудовищами или вражеским войском, отправляются в загробный мир или иным способом проявляют героизм.

Традиционно выделяют два главных цикла былин, объединенных по месту действия или происхождению героев:

- Киевский цикл. К нему относятся песни об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, Дюке Степановиче, Хотене Блудовиче, Дунае и т. д. Даже если действие в этих былинах непосредственно не связано с Киевом или с выполнением поручения князя Владимира, упоминание города или князя обязательно присутствует.

- Новгородский цикл. Его герои — Садко и Василий Буслаевич — родились и жили в Новгороде.

Одежда и украшения

Основной одеждой славян была рубаха. Мужчины надевали под нее порты, узкие штаны, а женщины носили поверх рубахи юбку.

Верхняя одежда — свита или плащ. В холодное время носили меховые шубы, называвшиеся кожухи.

Обычной крестьянской обувью были лапти из лыка. Кожаные сапоги или поршни носили горожане и знать.

Женщины Древней Руси носили литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, бусы из цветного стекла, драгоценных и полудрагоценных камней, золота. К бусам крепились круглые или лунообразные подвески, так называемые лунницы. Но самыми популярными украшениями были литые височные кольца из серебра. Они вплетались в женскую прическу.

Излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых ученых, являлось хазарским наследием. Таким способом изображали фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ.

Чернь — сложный сплав свинца, меди, серебра и других составляющих. Ее наносили на металл с заранее выгравированным рисунком, после чего нагревали, и чернь сплавлялась с основой.

Искусство Древней Руси представляет собой важную часть культурного наследия всех восточнославянских народов. Многочисленные произведения искусства Древней Руси — результат творчества огромного количества художников, живших на территории современных Украины, Беларуси и России в период с IX до первой трети XIII веков. К сожалению, до наших дней сохранилось лишь небольшое количество работ старинных мастеров.

Искусство Древней Руси сочетает в себе традиции сразу нескольких соседних культур. Помимо славянских корней в нем отчетливо прослеживается влияние византийских и балканских мастеров, живших на территории древнерусского государства в течение нескольких столетий.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9%2C%20XII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Основные периоды искусства Древней Руси

Искусство Древней Руси развивалось на протяжении четырехсот лет: от периода создания мощного централизованного государства в середине IX века до монголо-татарского нашествия в конце первой трети XIII века. За это время произошли огромные изменения не только в политической, но и в культурной жизни восточных славян.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%2C%20XI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Современными историками принято разделять искусство Древней Руси на два основных периода: дохристианский и христианский. Дохристианский период продлился чуть более ста лет — с момента образования Киевской Руси под предводительством первого летописного князя Рюрика до официального принятия Христианства в 988 году. В это время в искусстве преобладали древние местные культурные традиции, сформировавшиеся в течение многих веков на основе языческих верований восточнославянских племен.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%20(%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)%2C%20XI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

После Крещения Руси Владимиром начался христианский период истории государства, для которого было характерно внедрение новых культурных традиций во все сферы искусства. В эпоху расцвета древнерусского княжества сюда устремились не только христианские миссионеры, но и многочисленные мастера из разных уголков Византийской империи, в том числе из ее столицы — Константинополя, а также греческих и анатолийских земель.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%2C%20XI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Особенности искусства Древней Руси

Искусство Древней Руси, главным образом, включает в себя шедевры, созданные умелыми художниками и ремесленниками в сферах:

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20XIII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.jpg)

Помимо этого, большую историческую ценность представляют собой уникальные предметы многих разновидностей декоративно-прикладного искусства (шитья, ткачества, резьбы по камню, художественной обработки металла, плетения и керамики).

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%2C%20XII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Архитектура Древней Руси дохристианского периода до наших дней практически не сохранилась, так как все здания в те времена строились из древесины. Только с принятием христианства появилось каменное зодчество. Первой исторической постройкой, возведенной из камня, историки признают Десятинную церковь в Киеве, созданную приглашенными из Византии мастерами.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%2C%20XI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

В последующие два столетия на территории Руси было построено большое количество каменных храмов, в том числе и всемирно известные шедевры архитектуры:

- Софийский собор, Золотые ворота и комплекс зданий Киево-Печерского монастыря в Киеве;

- Софийский собор в Великом Новгороде;

- Успенский собор во Владимире;

- Рождественский собор в Суздале;

- Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%2C%20XII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Для архитектуры Древней Руси характерно преобладание крестово-купольной планировки при строительстве храмов. Деревянные оконные рамы мастера украшали витражами, а стены возводили из квадратного кирпича и натурального камня. Для защиты зданий от влажности и перепадов температуры использовалась известняковая штукатурка.

Деревянная и каменная скульптура была широко распространена на Руси в дохристианский период. Основным объектом творчества древних мастеров были идолы — истуканы, изображающие различных божеств языческого пантеона. После принятия христианства эти памятники древнего искусства были повсеместно уничтожены в рамках борьбы с идолопоклонством.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB%2C%20X%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

В связи с тем, что в Византийской империи начала второго тысячелетия нашей эры скульптура переживала очевидный упадок, в христианской Киевской Руси эта сфера искусства практически не развивалась. Исключение составляли лишь небольшие рельефы, которые на плитах из известняка создавали мастера для украшения храмов.

Зато живопись в Киевской Руси на протяжении X-XIII столетий переживала подлинный расцвет. Приезжие византийские мастера щедро поделились с местными художниками уникальными секретами создания икон и фресковых росписей. Изображения с ликами святых и сценами из священных текстов украшали интерьеры соборов, а деревянные иконы были важной составляющей не только убранства храмов, но и множества религиозных ритуалов.

Значительных успехов древнерусские художники добились и в сфере мозаики, из кусочков разноцветного стекла (смальты) они выкладывали красочные настенные, напольные и потолочные панно в церквях по византийскому образцу. Но трудоемкое мозаичное искусство в начале XII века было почти полностью вытеснено более легкой в исполнении техникой художественной отделки — фресковой росписью.

С начала XI столетия ведет свой отсчет искусство создания русских летописей — одной из разновидностей книжной миниатюры. Центрами этого ремесла были монастыри, княжеские дворы и места проживания церковных иерархов. Помимо текстов писцы украшали пергаменты всевозможными узорами и цветными иллюстрациями. Наряду с историческими летописями древние мастера также изготавливали уникальные документы на темы:

- священных христианских текстов;

- былинных сюжетов;

- фольклорных народных произведений.

Древнерусская земля также славилась своими ювелирными изделиями. Местные умельцы мастерски владели различными техниками художественной обработки металлов, изготавливали предметы роскоши для знати, праздничную домашнюю утварь, украшения для одежды, а также нательные кресты и миниатюрные образки. К числу уникальных ювелирных изделий местных мастеров можно по праву причислить колты — женские украшения для головных уборов в виде полых металлических подвесок.

%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2C%20XII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.jpg)

Искусство Древней Руси сегодня вызывает огромный интерес у историков и коллекционеров. На арт-аукционах шедевры декоративно-прикладного и изобразительного искусства продаются за огромные деньги, а найденные в ходе археологических раскопок уникальные артефакты той эпохи, украшают экспозиции лучших музеев мира.

Читайте также: