История выборов в госдуму рф кратко

Обновлено: 28.06.2024

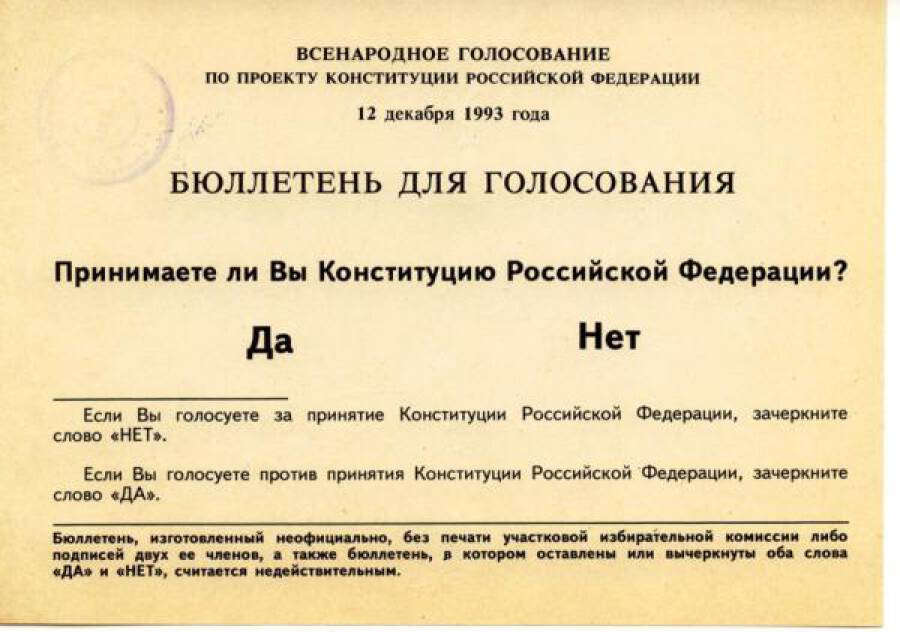

Выборы в Государственную Думу I созыва (1993).- 12.12.1993. Одновременно проводились выборы в Совет Федерации (первый и последний раз) и всенародное голосование по проекту Конституции РФ.

Была использована смешанная мажоритарно–пропорциональная избирательная система. Половина депутатов (225) избиралась по партийным спискам по единому общефедеральному избирательному округу пропорционально количеству голосов, поданных за списки. Для допуска к распределению мандатов избирательное объединение должно было получить более 5 % голосов. Другая половина избиралась по 225 одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе.

Для голосования по партийным спискам было выдвинуто 13 избирательных объединений. По результатам голосования преодолели 5-процентный барьер и были допущены к распределению мандатов 8 списков – ЛДПР, КПРФ, Политическое движение “Женщины России”, Аграрная партия России (АПР), Блок: Явлинский–Болдырев–Лукин, Партия российского единства и согласия (ПРЕС), Демократическая партия России.

Первое место в выборах по партийным спискам заняла ЛДПР (23%).

Второе место на выборах занял Выбор России(16%), третье — КПРФ(12%).

Первую Думу Российской Федерации возглавил аграрий Иван Рыбкин.

Выборы в Государственную Думу II созыва (1995).- 17.12.1995, проводились уже не по Указу Президента РФ, а по Федеральному закону “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”.

Система выборов депутатов Государственной Думы, предусмотренная законом, совпадала с системой, действовавшей на выборах Думы I созыва.

ЦИК РФ зарегистрировала 43 федеральных списка кандидатов.

Выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ третьего созыва состоялись

19 декабря 1999 года. Выборы проводились по смешанной системе. Явка — 61,85 %. 6 списков преодолели 5%-ый барьер и создали фракции в Думе, два из которых были выдвинуты избирательными объединениями (КПРФ 24,29% и “Яблоко” 5,93%) и четыре – избирательными блоками ( Межрегиональное движение “Единство” 23,32%, Отечество – Вся Россия 13,33%, Союз Правых Сил 8,52%, Блок Жириновского5,98%)

Выборы в Государственную думу РФ пятого созыва состоялись 2 декабря 2007, барьер для партий, проходящих в Думу по партийным спискам, повышен с 5 % до 7 %. Законодательно убраны нижний порог явки , возможность голосовать против всех, отменена мажоритарная система и голосование по одномандатным округам, партиям запрещено объединяться в выборные блоки. Всего в выборах приняли участие 11 партий, из которых проходной барьер преодолели лишь 4 – ЕР – 64,3%, КПРФ – 11,57%, ЛДПР – 8,14%, Справедливая Россия – 7,74%.

Местное самоуправление в общественно-политическом устройстве России. Особенности становления и развития местного самоуправления в России. Выборы и местное самоуправление в РФ. Отношения местного самоуправления и органов государственной власти.. Позиции различных политических сил по проблемам местного самоуправления. Реформа и перспективы развития местного самоуправления в России.

Выборы в Государственную Думу I созыва (1993).- 12.12.1993. Одновременно проводились выборы в Совет Федерации (первый и последний раз) и всенародное голосование по проекту Конституции РФ.

Была использована смешанная мажоритарно–пропорциональная избирательная система. Половина депутатов (225) избиралась по партийным спискам по единому общефедеральному избирательному округу пропорционально количеству голосов, поданных за списки. Для допуска к распределению мандатов избирательное объединение должно было получить более 5 % голосов. Другая половина избиралась по 225 одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе.

Для голосования по партийным спискам было выдвинуто 13 избирательных объединений. По результатам голосования преодолели 5-процентный барьер и были допущены к распределению мандатов 8 списков – ЛДПР, КПРФ, Политическое движение “Женщины России”, Аграрная партия России (АПР), Блок: Явлинский–Болдырев–Лукин, Партия российского единства и согласия (ПРЕС), Демократическая партия России.

Первое место в выборах по партийным спискам заняла ЛДПР (23%).

Второе место на выборах занял Выбор России(16%), третье — КПРФ(12%).

Первую Думу Российской Федерации возглавил аграрий Иван Рыбкин.

Выборы в Государственную Думу II созыва (1995).- 17.12.1995, проводились уже не по Указу Президента РФ, а по Федеральному закону “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”.

Система выборов депутатов Государственной Думы, предусмотренная законом, совпадала с системой, действовавшей на выборах Думы I созыва.

ЦИК РФ зарегистрировала 43 федеральных списка кандидатов.

Выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ третьего созыва состоялись

19 декабря 1999 года. Выборы проводились по смешанной системе. Явка — 61,85 %. 6 списков преодолели 5%-ый барьер и создали фракции в Думе, два из которых были выдвинуты избирательными объединениями (КПРФ 24,29% и “Яблоко” 5,93%) и четыре – избирательными блоками ( Межрегиональное движение “Единство” 23,32%, Отечество – Вся Россия 13,33%, Союз Правых Сил 8,52%, Блок Жириновского5,98%)

Выборы в Государственную думу РФ пятого созыва состоялись 2 декабря 2007, барьер для партий, проходящих в Думу по партийным спискам, повышен с 5 % до 7 %. Законодательно убраны нижний порог явки , возможность голосовать против всех, отменена мажоритарная система и голосование по одномандатным округам, партиям запрещено объединяться в выборные блоки. Всего в выборах приняли участие 11 партий, из которых проходной барьер преодолели лишь 4 – ЕР – 64,3%, КПРФ – 11,57%, ЛДПР – 8,14%, Справедливая Россия – 7,74%.

Местное самоуправление в общественно-политическом устройстве России. Особенности становления и развития местного самоуправления в России. Выборы и местное самоуправление в РФ. Отношения местного самоуправления и органов государственной власти.. Позиции различных политических сил по проблемам местного самоуправления. Реформа и перспективы развития местного самоуправления в России.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - процедура всеобщего, прямого и тайного голосования по определению 450 депутатов ГД РФ на ближайшие 5 лет. Проводились 6 раз:

Согласно действующему российскому законодательству, все 450 депутатских мандатов Государственной Думы распределяются между списками политических партий, получивших по результатам голосования избирателей более 5% голосов. Тот же проходной барьер для партий действовал и на выборах в Государственную Думу I-IV созывов, однако тогда половина мест в нижней палате Парламента доставалась победителям голосований в одномандатных округах. На выборах ГД V и VI созывов проходной барьер составлял 7%, а одномандатные округа отсутствовали. Ближайшие Выборы в Государственную Думу должны состоятся в 2016 году.

Содержание

Результаты выборов в Государственная думу Российской Империи

Государственная дума Российской империи I созыва (апрель — июль 1906)

-

— 179 — 97

- Национальные меньшинства — 63 (в том числе 25 мусульман, из них 12 татар) — 16 — 16

- Независимые — 103

Государственная дума Российской империи II созыва (февраль — июнь 1907)

-

— 104 — 99

- Национальные меньшинства — 80 (в том числе 35 мусульман, из них 15 татар) — 65 — 37 — 33 — 19

- Независимые — .

Государственная дума Российской империи 3 созыва (ноябрь 1907 — июнь 1912)

- Мусульманская фракция состояла из 10 депутатов, в том числе 7 татар.

Государственная дума Российской Империи 4 созыва (ноябрь 1912 — октябрь 1917)

- Мусульманская фракция состояла из 6 депутатов, в том числе 5 татар.

Результаты выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная дума России 1 созыва (1994—1996)

Государственная дума России 2 созыва (1996—2000)

Государственная дума России 3 созыва (2000—2003)

-

— 113; (Национал-патриотическая партия России, Поколение Рубежа, Союз ветеранов Афганистана, РХДП, Рефах, Моя семья)— 64, Движение в поддержку избирателей; (Отечество, Регионы России,За Равноправие и справедливость, Союз российских христианских демократов- АПР)— 75; (Новая сила, Россия Молодая, ДВР, Крестьянская партия России) — 29; (ПСС и РПМ)— 17; — 20; — 7; — 2; — 2; — 1;

- Блок Андрея Николаева и Святослава Федорова Союз народовластия и труда, ПСТ, Соцпартия трудящихся, реалисты— 1; — Движение Юрия Болдырева — 1; — 1; — 1;

- Независимые — 107;

Государственная дума России 4 созыва (2003—2007)

-

— 308; — 46; — 35; (Партия российских регионов, Народная воля, Социалистическая единая партия России) — 29;

- Независимые - 67

- Народная партия Российской Федерации — 17

- Яблоко — 4

- СПС — 3

- АПР — 3

- Партия пенсионеров и партия соц справедливости — 1

- Партия возрождения России и Российская партия жизни — 3

Государственная дума России 5 созыва (2007—2011)

Государственная дума России 6 созыва (2011—2016)

Интересные факты

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Выборы в Государственную думу" в других словарях:

Выборы в государственную думу — формирование при помощи голосования состава Государственной Думы Федерального Собрания РФ на основе законодательства о выборах депутатов Го … Энциклопедия права

Выборы в государственную думу — формирование при помощи голосования состава Государственной Думы Федерального Собрания РФ на основе законодательства о выборах депутатов Государственной Думы, в частности, Конституции РФ*, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на… … Большой юридический словарь

Выборы в Государственную думу (2011) — ← 2007 2016 → Парламентские выборы в России Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VI созыва … Википедия

Выборы в Государственную думу (2007) — Эту страницу предлагается объединить с Нарушения на выборах в Госуда … Википедия

Выборы в Государственную думу (2003) — ← 1999 2007 → Парламентские выборы в России Выборы в Государственную Думу РФ IV созыва 7 декабря 2003 года … Википедия

Выборы в Государственную думу (1999) — ← 1995 2003 → Парламентские выборы в России Выборы в Государственную Думу РФ III созыва 19 декабря 1999 … Википедия

Выборы в Государственную думу (1993) — ← 1990 (СНД) 1995 → Парламентские выборы в России Выборы в Государственную Думу РФ I созыва 12 декабря 1993 года … Википедия

Выборы в Государственную думу (1995) — ← 1993 1999 → Парламентские выборы в России Выборы в Государственную Думу РФ II созыва 17 декабря 1995 года … Википедия

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

С распадом Союза ССР Конституция РСФСР приобрела новое сущностное свойство. Это была уже не Конституция субъекта Федерации, а Конституция независимого, самостоятельного государства.

Объективно и неотвратимо назревавшая потребность перемен первоначально выразилась в требованиях реформирования союзной Федерации. Это происходило в остром противоборстве союзных и республиканских властей. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации о своем государственном суверенитете.

В российской Декларации впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения властей.

Была образована Конституционная комиссия Съезда народных депутатов, которая начала эту работу.

Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции.

В основном процесс пошел по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер. Одни ее нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала то ожесточенное противостояние и противоборство законодательной и исполнительной властей, высшей точкой которого явились события в октябре 1993 года, разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но и конституционный кризис.

В этих условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе.

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года.

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России

Признавая незыблемость народовластия как основы конституционного строя Российской Федерации, сознавая, что носителем и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, а также в целях реализации права народа непосредственно решать наиболее важные вопросы

государственной жизни п о с т а н о в л я ю:

1. Провести всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года.

2. Вынести на всенародное голосование проект Конституции Российской Федерации, одобренный Конституционным совещанием.

3. Включить в бюллетень для голосования формулировку: "Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации? "Да" или "Нет".

4. Утвердить прилагаемое Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года.

5. Установить, что в случае принятия Конституции Российской Федерации всенародным голосованием она вступает в силу с момента опубликования результатов всенародного голосования.

ИТОГИ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

Выборы в Государственную Думу впервые состоялись 12 декабря 1993 года одновременно со Всенародным референдумом по новой Конституции Российской Федерации.

Первый созыв 1993-1995 гг. (в порядке исключения, установленного переходными положениями Конституции, избирался на два года).

Официальные результаты выборов:

Общее число избирателей, включенных в списки - 106.170.835

Число бюллетеней, выданных избирателям - 58.187.755 (54,81%)

Число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в избирательных ящиках - 57.697.698

Действительных бюллетеней (база для расчета процентов) - 53.751.696 (50.63% от числа избирателей) Недействительных бюллетеней - 3.946.002 (6.84%)

Величина 5-процентного барьера - 2.687.585 голосов

Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу - 46.809.532 (87.08%)

Против всех - 2.267.963 (4.22%).

Пятипроцентный барьер преодолели:

1. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 22.92% (59 мест)

2. Выбор России 15.51% (40 мест)

3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 12.40% (32 места)

4. Политическое движение "Женщины России" 8.13% (21 место)

5. Аграрная партия России (АПР) 7.99% (21 место)

6. Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин 7.86% (20 мест)

7. Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 6.73% (18 мест)

8. Демократическая партия России (ДПР) 5.52% (14 мест).

Дума заседала с 11 января 1994 года до 22 декабря 1995 года.

Председатель Государственной Думы - Рыбкин Иван Петрович.

Было принято 464 закона, из них подписано Президентом - 320.

Даже беглый анализ избирательной статистики позволяет выявить ряд закономерностей. Выбор России и РДДР получили наилучшие результаты в мегаполисах (в первую очередь Москве, Санкт-Петербурге и на Урале). ЛДПР – в "горячих" пограничных (Псков, Белгород, Ставрополь) и наиболее удаленных регионах (Чита, Сахалин). Коммунисты - в сельских округах европейской части России (за Уралом представители КПРФ не выиграли ни одного мажоритарного округа). У АПР при очевидной близости к коммунистам гораздо меньше различий между географическими регионами и в то же время среди всех 13 партий, участвовавших в выборах, наибольший разброс электората. Среднеквадратичное отклонение составляет у аграрников 95% от математического ожидания, если брать в расчет все 225 округов, и 83%, если учитывать только "русские" регионы без национальных республик и автономных округов. Это очень высокий показатель. У следующих за АПР Выбора России, Яблока и РДДР в "русских" регионах отклонение составляет не более 50%. У ПРЕС в "русских" регионах разброс меньше 30% от средней, а все максимальные результаты достигнуты в республиках и автономных округах.

Обычно аналитики выделяют в России 4 типа электората: демократический (скорее все-таки либеральный), коммунистический (левый), патриотический (национально ориентированный) и неопределившийся ("болото"). Иногда выделяют еще специфический электорат партии власти. Однако собственно у партии власти электорат очень мал, а сторонники ПРЕС или НДР рекрутируются обычно из различных слоев населения. Еще один тип электората выделяют относительно редко, однако как раз с его определением нет никаких проблем. Речь идет об иноэтническом (нерусском электорате). Разумеется, внутри данного типа существуют весьма глубокие различия, общее же заключается в том, что федеральные политические партии не могут обратиться к иноэтническому населению, минуя местные элиты, как это они делают в большинстве "русских" регионов. Определить количество иноэтнического электората также несложно - около 10%. Обычно именно округа в республиках и автономных округах дают наиболее отличающиеся от средних по России значения. В 1993 г. такими территориями оказались Башкирия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкессия, Ямал и другие. Иноэтнический электорат представляет собой отдельную, весьма объемную и выходящую за рамки данного материала тему. Далее мы сосредоточимся преимущественно на "русских" регионах.

Попытки дать точное определение другим типам электората сводятся к банальным "сторонники реформ" - "противники реформ", что, во-первых, вовсе не является независимой переменной, а во-вторых, дает весьма низкую корреляцию с избирательными цифрами. Вообще говоря, категории "демократический", "коммунистический" и т.д. электорат не имеют точного определения и используются скорее на эмоциональном уровне. Математический анализ, однако, свидетельствует о глубоком расколе между избирателями либеральных (Выбор России, Яблоко, РДДР) и левых (КПРФ, АПР) партий. Отрицательная корреляция между ними достигает 0,76, что для идеологических партий, получивших вместе всего около половины голосов по федеральному округу, является чрезвычайно высоким показателем.

Подобное часто возникает при более устойчивых расколах - этнических, религиозных и т.д. Такие случаи можно наблюдать и в России - многие из титульных этносов российских республик практически не голосуют за ЛДПР, РОС или другие партии с устойчиво "державным" образом. Предположения о глубоком расколе между различными типами электората подтверждает и корреляция между либералами и ЛДПР (-0.75). Однако естественное в таком случае предположение о близости электората ЛДПР и левых вовсе не соответствует действительности. Корреляция ЛДПР и всех левых составляет 0,52 (средний уровень), а между ЛДПР и КПРФ всего 0,26 (слабая связь).

Графически полученные соотношения можно представить себе в виде почти равнобедренного треугольника, где "демократический" электорат равноудален от левого и ЛДПР-овского. Таким образом , функциональное определение либерального электората может быть следующим - это те избиратели, которые голосуя выбирают не из левых и левых национал-патриотов. Соответственно левый электорат это те, кто ни при каких обстоятельствах не проголосует за "либералов". Разумеется, данные определения носят всего лишь функциональный, а не строго научный характер. Разумеется, вовсе не все левые, тем более в 1993 году, голосовали за коммунистов и аграрников, и вовсе не все либералы за Выбор России, однако подобный подход позволяет с достаточной точностью определить количественные характеристики различных типов электората.

В отличие от левых и либералов, идентичность других типов электората выражена значительно слабее (это подтверждают существенно меньшие значения коэффициента корреляции между остальными партиями), однако дать им функциональные определения все-таки возможно. Национал-демократы - это те, кто, выбирая из некоммунистов и нелибералов, считает Россию национальным государством русского народа. В связи с запретом РОС, ФНС и других их союзников по Верховному Совету, этим избирателям оставалось голосовать по общефедеральному округу только за ЛДПР, что и сделали те, кто все-таки пришел на выборы. Этот тип электората в России вовсе не многочисленен, как иногда считается, - где-то в районе 15% и сосредоточен на русском Севере, в некоторых пограничных регионах и частично в Сибири. При голосовании сторонники национал-демократической идеи часто голосуют вместе с протестным электоратом. В отличие от коммунистов, где многие также голосуют протестно, но против очевидного врага в лице "демократов", протестный электорат голосует против всех больших идеологий - и против либералов, и против коммунистов, и против федеральной власти. На практике это приводит к поддержке либо региональных партий власти, либо партий с паллиативной, либо квазиидеологией. ЛДПР, Женщины России, отчасти ПРЕС и АПР стали основными получателями этих голосов. Размытость протестного электората не позволяет точно определить его количество, однако, по-видимому, это все-таки не более 15-17% с очень серьезными колебаниями во времени. Именно в этой категории избирателей в наибольшей степени прослеживается отказ от участия в голосовании.

В 1993 выйти за пределы своего базового электората удалось только ЛДПР. Главная причина здесь, на наш взгляд, в том, что ЛДПР оказалась в глазах общественного мнения единственной партией, нескомпрометировавшей себя сентябрьским кризисом, что позволило либерал-демократам одновременно играть на разных полях. За ЛДПР в конечном итоге проголосовало большинство национал-демократов, значительная часть протестного электората, деморализованные сторонники левых и даже часть оппозиционных демократов.

В. Брутер. История современных российских выборов. Год 1993

“РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!”

Результаты думских выборов шокировали кремлевских наблюдателей. Сохранились документальные записи того, как наиболее известные из них собрались в ночь с 12 на 13 декабря в телецентре "Останкино", где в прямом эфире, открывая бутылки шампанского, политический, артистический и интеллектуальный бомонд комментировал предварительные данные с избирательных участков. Передача, задуманная как грандиозная демонстрация победы Кремля, завершилась конфузом… Гости, приглашенные праздновать победу партий, поддерживаемых администрацией Бориса Ельцина, один за другим покидали студию. Седовласый шестидесятник Юрий Карякин в отчаянии бросил в микрофон знаменитую реплику: "Россия, ты одурела!”

Историю выборов в России следует отсчитывать с Новгородской феодальной республики, которая существовала в период с XII по XV вв. Хотя и раньше вечевые собрания, как политический институт, решавшие важнейшие вопросы местного и государственного значения, имели широкое распространение на Руси. Но именно в Великом Новгороде впервые сформировались выборные институты. Территориально Новгород был разделен на пять самостоятельных районов (концов). Более мелкими единицами были "сотни" и "улицы". В каждом районе имелось территориальное собрание-вече, где принимались решения по различным повседневным вопросам. Избирались должностные лица - староста и его помощники. Высшая власть в республике формально принадлежала общегородскому вечевому собранию. Его созывали по инициативе князя, посадника по мере необходимости. Их участниками были лица различных слоев населения. На вече рассматривались наиболее важные вопросы государственной жизни. Все решения принимались посредством выборногопринципа: присутствующим предлагалось высказаться "за" или "против" предложений, сформулированных исполнительной властью. Вече обладало также правом выбора (призвания) князя. Выборными были и главные должностные лица Новгорода -посадник, тысяцкий, архиепископ. Сложились демократические традиции: альтернативность выборов, строгий контроль за действиями выборных лиц, вплоть до смещения в случае грубого нарушения общинных прав и обычаев.

Выборы и избирательные процедуры в Русском государстве в XVI -XVII вв. получают юридическое оформление и связано это было в первую очередь с формированием единого Московского государства. В 1497 г. принимается общегосударственный Судебник, по которому полномочия выборных органов были расширены. В первой половине XVI в. реформируется система местного управления, учреждаются новые органы самоуправления - губные и земские избы, которые были выборными органами; определенная процедуравыборов.

Особое место среди органов государственной власти в XVI - XVII вв. занимают Земские соборы, являвшиеся сословно-представительным органом, формировавшимся по принципу участия, по должности и общественно-политическому положению, а также по принципу выборного территориального и сословного делегирования. Земские соборы избирали царей, объявляли войну или мир, утверждали налоги, назначали должностных лиц и т.д., но они не были постоянно действующим органом, собирались по мере необходимости. Наиболее важными событиями в деятельности Земских соборов были выборы царей. Выборы царей проходили в 1598 г. - избран на царство Борис Годунов, в 1606 г. - Василий Шуйский, 1613 г. - Михаил Романов. Выборы проходили в обстановке острой избирательной борьбы и сопровождались широкой избирательной агитацией. Порядок выборовцарей не был оформлен в специальную процедуру, но подразумевал особую тактику проведения соборных заседаний, аппеляций к мнению населения, достижения компромиссов между боярскими группировками.

На соборных совещаниях 1645 и 1682 гг. выборы царей сменились процедурой утверждения законного наследника на престоле, что означало перерастание сословно-представительной монархии в абсолютистскую.

XIX - начало XX вв. в России - это время масштабных реформ во всех сферах жизни государства. Реформы коснулись и избирательного права. До реформ 60-х - 70-х гг. XIX в. понятие "выборное право" в основном относится к институтам сословного и местного самоуправления. Эти органы (городские думы, дворянские собрания) формировались на основе цензового представительства и возрастного, имущественного, социального ценза. Выборное право в дореформенный период имело крайне узкую область применения.

Во второй половине XIX в. вслед за крестьянской, земской, городской, судебной и другими реформами начинается формирование системы избирательного права в России и наделение избирательными правами широких слоев населения. Земская реформа 1864 г. и городская 1870 г. повлекли за собой значительные изменения в Российском избирательном праве. Земства, как органы местного самоуправления, формировались при участии всех сословий тогдашнего российского общества. В основу избирательной системы был положен принцип выборов по сословиям. Избиратели делились на три курии: местные землевладельцы, крестьянские общества и горожане-владельцы недвижимости. Выборы были косвенными. Съезды представителей каждой из курий избирали установленное количество гласных. Уездные земские собрания избирали гласных губернского земского собрания. К участию в выборахдопускались лица, достигшие 25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы и лица, осужденные по приговору суда, находящиеся под следствием или судом.

По городской реформе учреждалась всесословная система городского самоуправления. Выборные органы - городские Думы - получали значительные права в решении многих вопросов городской жизни. Избирателями могли быть владельцы торговых и промышленных заведений, все те, кто имел свидетельства на предпринимательскую деятельность и вносившие налоги в городскую казну. Пользовались правом голоса и различные ведомства, учреждения, общества, монастыри и церкви, владевшие в городе недвижимым имуществом, в лице своих представителей. Избиратели должны были иметь российское гражданство и возраст не менее 25 лет. Рабочие и ремесленники, все те, кто занимался умственным трудом и не имел недвижимости, лишались избирательных прав. Все избиратели делились на три курии: крупных, средних и мелких налогоплательщиков. Каждая курия платила треть городских налогов и избирала треть гласных. Голосование было тайным. Допускалось голосование по доверенности. Избранными считались кандидаты, получившие на выборах более половины голосов. При этом число избирателей присутствующих на собрании, должно было превышать число избранных гласных.

В начале XX в. в государственном устройстве России произошли значительные перемены. Революционные события 1905 - 1907 гг. заставили самодержавие пойти на политические уступки. Впервые в истории России был создан общегосударственный правительственный орган - Государственная Дума. Население получило политические права, стала реальностью многопартийная система. Все это привело к изменениям в избирательном праве: сложилась система избирательного законодательства, определившая порядок формирования Государственной Думы и Государственного Совета. 17 октября 1905 г. был обнародован манифест Николая II "Об усовершенствовании государственного порядка", в котором провозглашались политические свободы.

Вслед за Манифестом были изданы новые законодательные акты, составившие правовую базу деятельности государственной Думы: Указ "Об изменении положения о выборах в Государственную думу" (11 октября 1905 г.), Манифест "Об изменении Учреждения Государственного Совета" и пересмотре "Учреждения Государственного Совета" и пересмотре "Учреждения Государственной Думы" (20 февраля 1906 г.), а также новое "Учреждение Государственной Думы" (Указ от 20 февраля 1906 г.).

Избирательная система, устанавливаемая Указом от 11 декабря 1905 г., была наиболее прогрессивной в российской истории до 1917 г. Но все же она была ограниченной. В российском избирательном праве отсутствовали такие принципы, как всеобщность и равенство. Выборы были косвенными, многоступенчатыми, имели классовый и цензовый характер. Законом устанавливался высокий возрастной ценз: к участию к выборам допускались мужчины, достигшие 25 летнего возраста. Женщины права голоса не получили, как и военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни. Не допускались к выборам и осужденные за преступления и находящиеся под следствием и т.д. Не могли в них участвовать должностные лица - губернаторы и вице-губернаторы и другие, а также служащие полиции. Для участия в выборах устанавливался имущественный ценз, не допускавший к ним значительные слои общества, например, рабочих.

Все лица, получившие избирательные права, были разделены на несколько курий, поставленных в неодинаковые условия. В крупнейших городах страны выборы были двухступенчатыми, в губерниях трехступенчатыми. Для крестьян устанавливалась четырехступенчатая система выборов. Разное качество ступеней выборного процесса приводило к тому, что выборщики из курий представляли различное число избирателей. Так в землевладельческой курии (помещики) один выборщик представлял 2 тысячи избирателей, в городской - 7 тысяч, в крестьянской - 30 тысяч, в рабочей - 90 тысяч.

"Положение о выборах в Государственную Думу" от 3 июля 1907 г. изменило избирательное законодательство. Оно лишало избирательных прав жителей окраин страны, сокращалось представительство от городов. Существенно сужался электорат низших сословий. Так в крестьянской курии один выборщик избирался теперь от 60 тысяч, в рабочей от 125 тысяч (ранее от 90 тысяч). В результате процент избирателей снизился с 25 до 15 %.

Февральская революция 1917 г. положила начало новому этапу в истории российского избирательного права и, хотя они действовали недолго, были для России масштабным явлением. На основе принятых правовых актов, регулировавших избирательную практику, были демократическим путем избраны органы земского и городского самоуправления и проведены выборы во Всероссийское Учредительное Собрание.

27 мая 1917 г. были изданы "Временные правила о производстве выборов губернских и уездных земских гласных", постановление "О волостном земском управлении". Сословные и имущественные ограничения, отменялись. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Активным избирательным правом наделялись российские граждане "обоего пола всех национальностей и вероисповеданий", достигшие 20 лет.

2 октября 1917 г. Временное правительство утвердило "Положение о выборах в Учредительное собрание". Новый закон соответствовал уровню передовых избирательных законов своего времени. Предусматривалось введение системывыборов по спискам, выдвигавшимися политическими партиями. Впервые в России были отменены цензы: имущественный, грамотности, оседлости, а также ограничения по национальному и религиозному признакам. Расширялся состав избирателей - право голоса было предоставлено женщинам, военнослужащим. Минимальный возраст для участия в выборах устанавливался в 20 лет. Права участия в выборах лишались глухонемые, умалишенные, находившиеся под опекой, осужденные судом, несостоятельные должники, военнослужащие-дезертиры, члены царской семьи.

Для проведения выборов Россия делилась на территориальные округа, создавались избирательные участки. "Положение" определяло компетенцию и порядок работы избирательных комиссий всех уровней. Устанавливалась единая форма избирательного бюллетеня, каждому избирателю выдавалось именное удостоверение, по предъявлению которого он допускался к голосованию.

Таким образом, избирательное законодательство периода демократической республики в России представляло собой самый современный по тем временам государственно-правовой документ. На его основе 12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, просуществовавшее, правда, недолгое время.

С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного Собрания перспектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в стране жесткая однопартийная политическая система не допускала проведения свободных выборов. И хотя избирательное законодательство советской России включало демократические принципы проведения выборов, фактически выборы находились под жестким контролем властей и только в постсоветский период избирательное законодательство стало развиваться на демократических принципах.

Воробьев Н.И., Никулин В.В.

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации:

Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2005. 104 с., 2005

Читайте также: