История улиц города вологды кратко

Обновлено: 28.06.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

История переименования улиц г. Володы

Часть II. Современные названия

Пустынская (за ул. Лаврова), Леонтьевская (между Лаврова и Некрасова) и Сретенская (между Некрасова и Варенцовой)

набережные объединены в Красноармейскую наб. (16 октября 1918).

Красноармейская и Краснофлотская наб. объединены в Армейскую наб. (16 декабря 1959).

Кобылкина (от Ленинградской до Воровского) присоединена к Клары Цеткин (9 мая 1936).

Обуховская (от ж/д до Воровского) присоединена к Клары Цеткин (?).

Ильинская наб. присоединена к ул. Крестьянской (9 мая 1936).

Конец ул. Литейной (за ул. Пятышевской) переименован в Пятышевский пер. (18 апреля 1951).

Крестьянская, Пятышевская и Пятышевский пер. объединены в ул. Парковую (16 декабря 1959).

Парковая переименована в ул. Бурмагиных (март 1985).

Галкинская переименована в Ворошилова (?)

Красногвардейская присоединена к ул. Ворошилова (16 декабря 1959).

Фроловская малая переименована в пер. Пирогова (16 декабря 1959).

ул. Героев авиации присоединена к Калашной (18 апреля 1951).

Подлесная переименована в ул. Горького (?).

В составе ул. Сталина (1947)

Зосимовская (от Пречистенской наб. до Советского пр.) переименована в Карла Маркса (16 октября 1918).

Лассаля переименована в Калинина (3 октября 1948).

Карла Маркса присоединена к ул. Калинина (16 декабря 1959).

Парадная пл. переименована в Советскую пл. (16 октября 1918).

Петроградская переименована в Ленинградскую (1925).

Устье Золотухи переименовано в Клубную (9 мая 1936).

Золотушная наб. переименована в наб. Осоавиахима (?).

наб. Осоавиахима присоединена к ул. Осоавиахима (9 мая 1936).

ул. Осоавиахима и конец ул. Володарского объединены в ул. Жданова (18 апреля 1951).

Покровская переименована в Проезд электростанции (1905).

Архангельская малая, Музейная, Красная горка и Проезд электростанции

объединены в ул. Маяковского (9 мая 1936).

Глинковская наб. переименована в наб. Свободы (16 октября 1918).

пл. Свободы и наб. Свободы объединены в ул. Сталина (1947).

Грязовецкая и Текстильщиков объединены в Московскую (13 октября 1972).

Дворянская малая переименована в Октябрьскую малую (16 октября 1918).

Константиновская (от Воровского до ж/д) переименована в Хлюстова (?).

Громовская (от Ленинградской до Воровского) переименована в Засодимского (?).

ул. Свободы, Засодимского и Хлюстова объединены в ул. Хлюстова (9 мая 1936).

Хлюстова переименована в Папанинцев (?).

Николо-Глинковская и Екатерининская объединены в ул. Менжинского (9 мая 1936).

Пионерская присоединена к Менжинского (19 декабря 1959).

Лесная наб. переименована в Спортивную наб. (9 мая 1936).

Спортивная наб. переименована в наб. Кедрова (16 декабря 1959).

Петровка новая переименована в Пушкинскую (9 мая 1936).

Покровская переименована в Проезд электростанции (1905).

Архангельская малая, Музейная, Красная горка и Проезд электростанции

объединены в ул. Маяковского (9 мая 1936).

Как обычно, принимаются исправления и дополнения (с указанием источников).

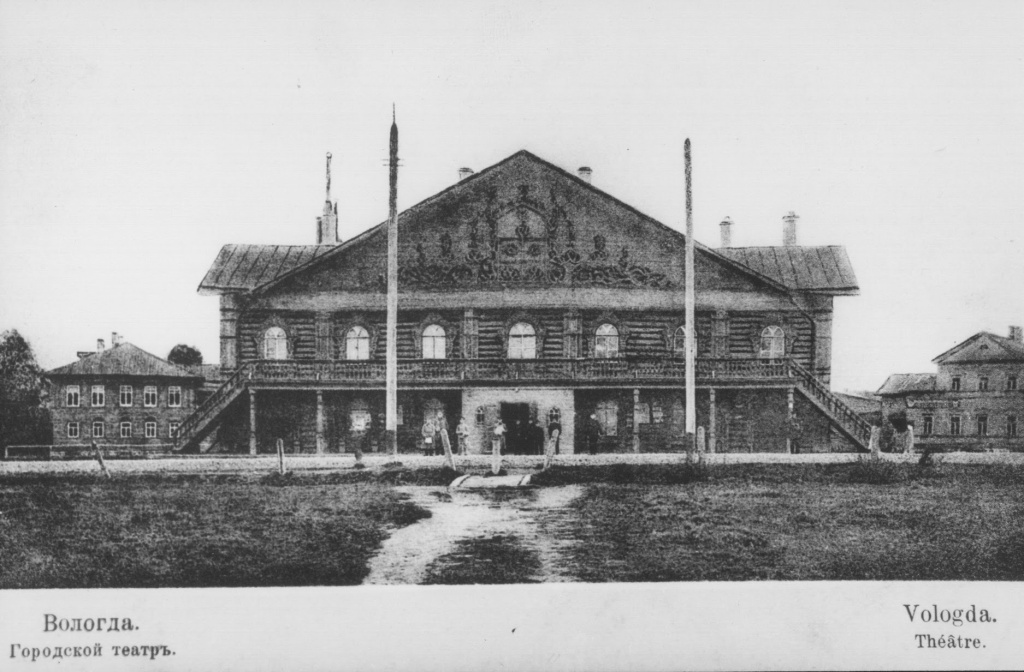

Екатерининская церковь. Фото П. Павлова из кн. Дунаев Б.И. Северно-русское гражданское и церковное зодчество. Город Вологда. – М.: Тип В.И. Воронова, 1914

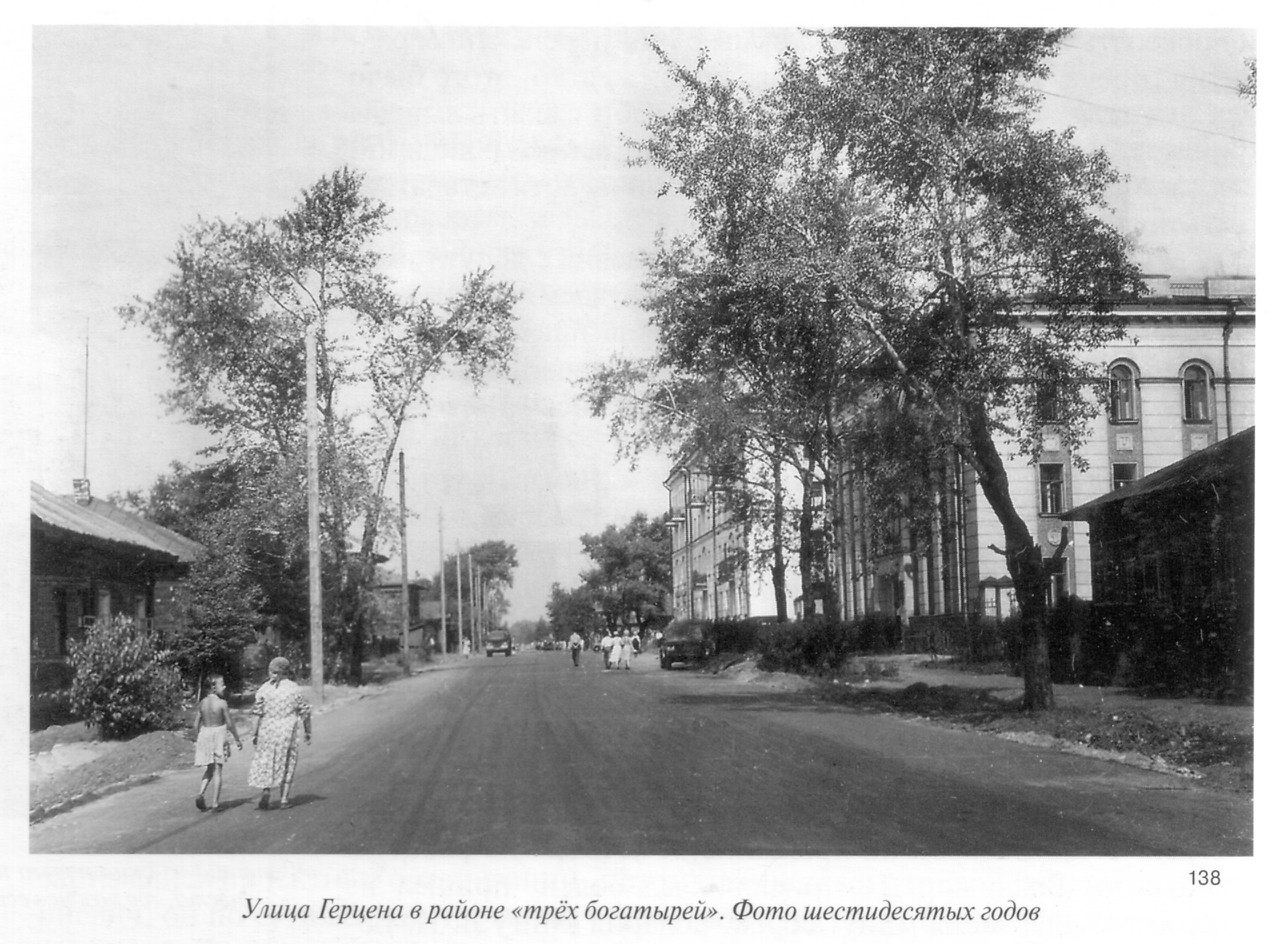

В октябре 1918 года, в первую годовщину революции, Екатерининско-Дворянская улица была переименована. Ей присвоили имя русского публициста Александра Герцена.

Известно, что до 1928 года на улице Герцена была деревянная фашинная мостовая (фашин - связка молодого леса, толстых пpутьев без листьев), позднее ее покрыли булыжным камнем, а в 1955-58 годах улица была заасфальтирована.

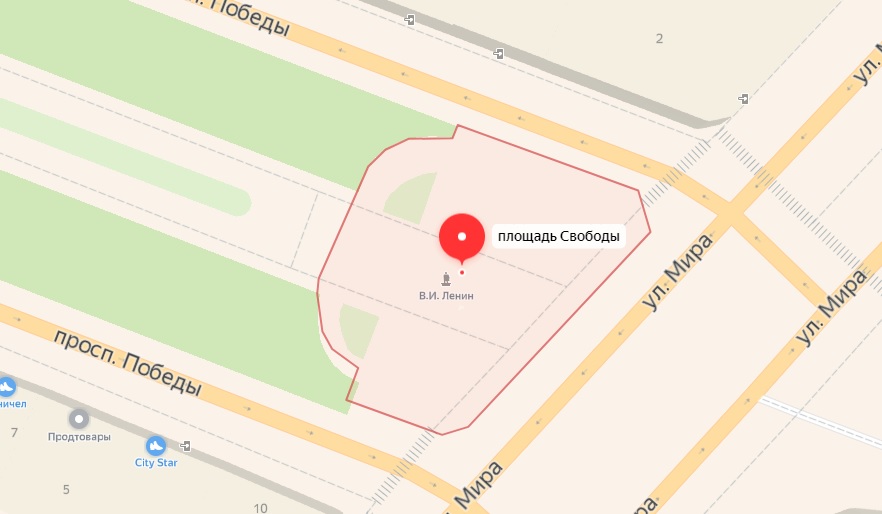

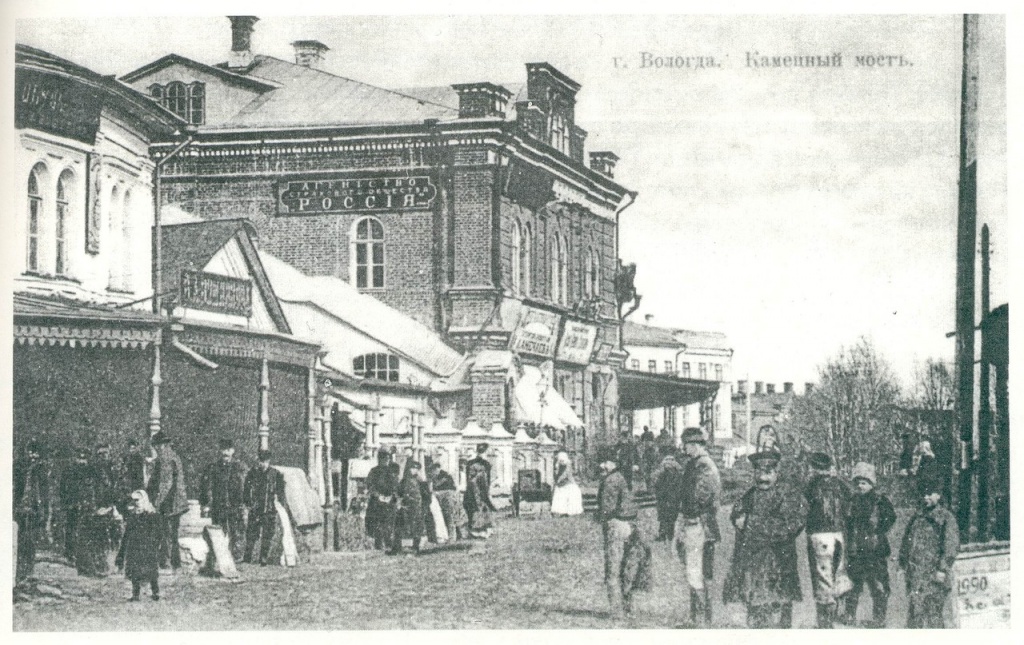

Гостинодворская площадь – площадь Свободы

Площадь Свободы – это территория у памятника Владимиру Ленину рядом с аллеей на проспекте Победы.

До 1918 года она называлась Гостинодворской и занимала бОльшее пространство - от бывшей городской электростанции до Мяснорядского моста через речку Золотуху.

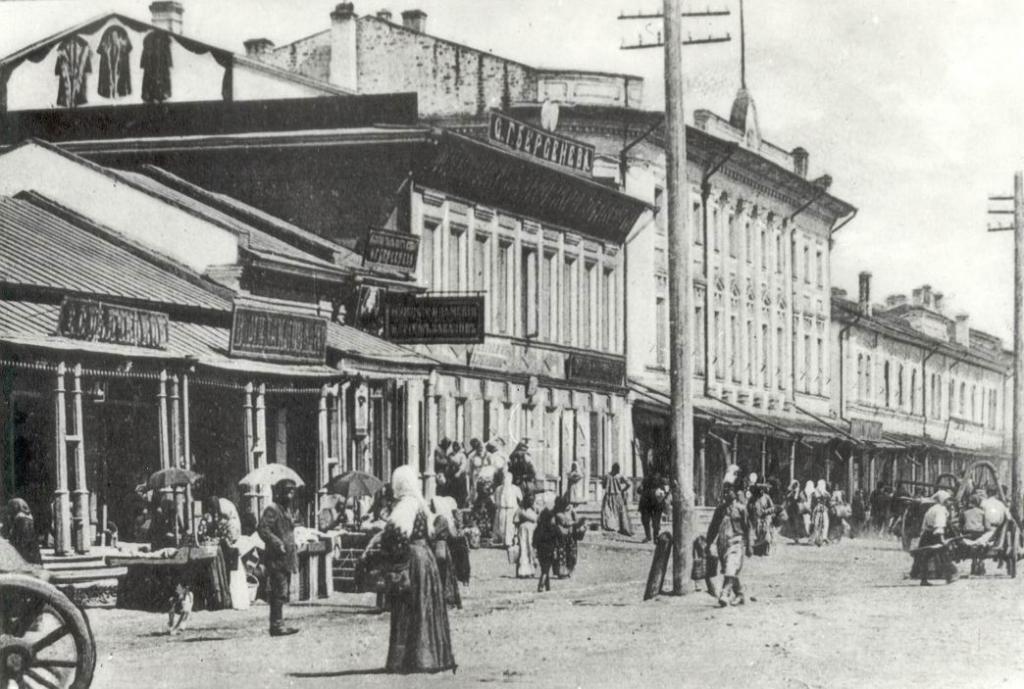

В расположенных вокруг площади особняках были гостиницы – отсюда и название места. На площади проводились ярмарки, шла торговля. До революции на площади стояла кирпичная часовня во имя Казанской иконы Божией Матери.

На открытке Гостинодворская площадь (современная улица Мира). Гостинодворская улица была частью современного проспекта Победы, берущей начало от улице Мира. Фото - Старая Вологда.

В 1918 году Гостинодворскую площадь переименовали в площадь Свободы.

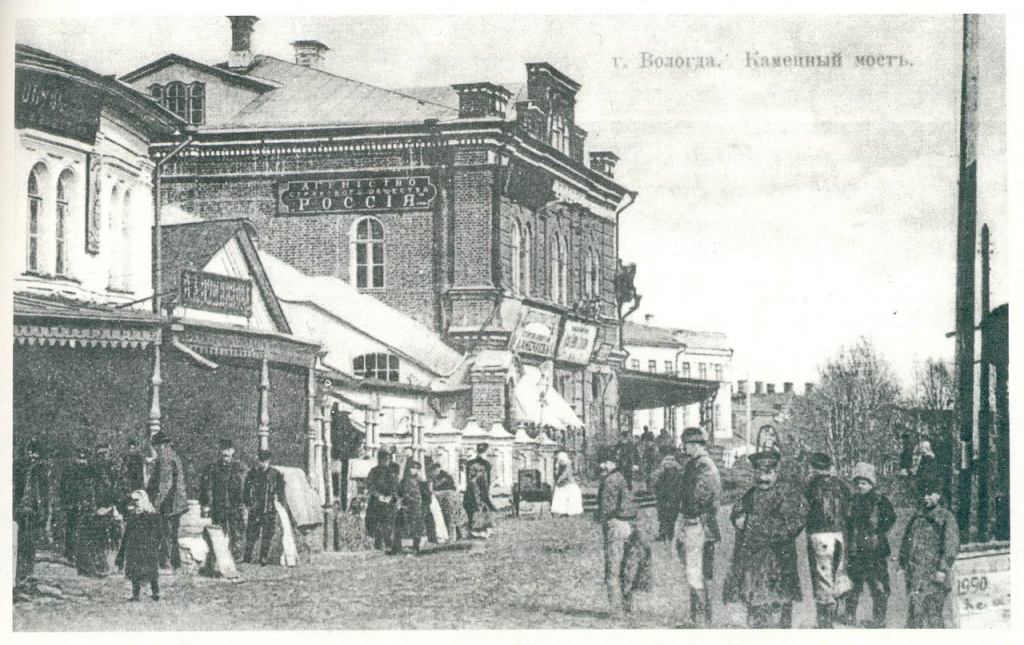

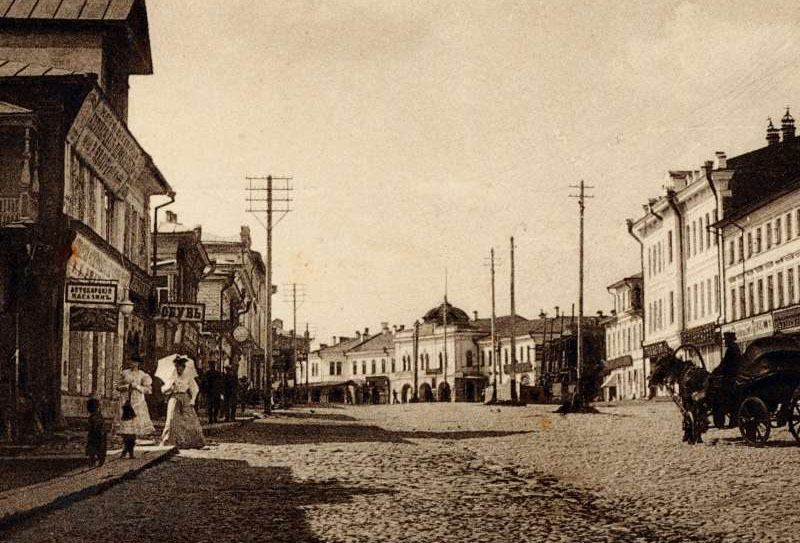

Золотушная и Глинковская улицы – набережная Свободы – улица Сталина - улица Мира

Одна из главных улиц города возникла еще в середине XVI века: Иван Грозный в 1564– 1565 годах повелел при сооружении крепости углубить речку Золотуху – та стала служить оборонительным рвом. Тогда вдоль этого рва появились первые деревянные избы, они начали строиться на юг, улицу назвали Золотушной.

После революции Золотушную (от Мяснорядского моста до Винтеровского моста) и Глинковскую (от храма до вокзала) улицы переименовали в набережную Свободы. В 1947 году площадь Свободы и набережная Свободы были объединены в улицу Сталина, в ноябре 1961 года улица Сталина в Вологде была переименована в улицу Мира.

Улица Мира в 1950-е, из личного архива Вадима Клыкова. Фото из группы Старая Вологда.

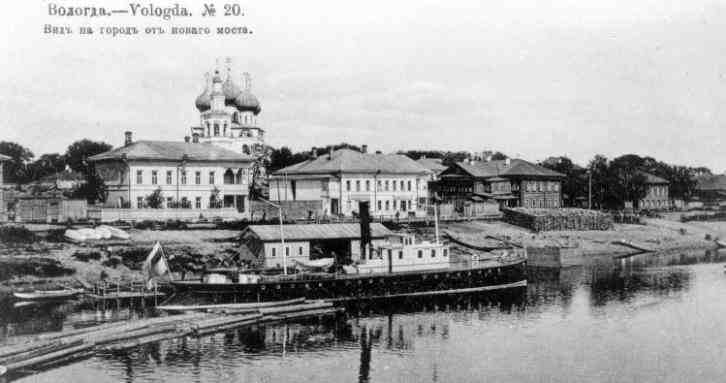

Пречистенская набережная – Лесная набережная – Спортивная набережная - набережная Кедрова – Пречистенская набережная

Храм Богородицы на Нижнем Долу находится на набережной между Красным мостом и мостом 800-летия Вологды и сейчас выглядит так:

В 1918 году была Пречистенская набережная была переименована в Лесную, в 30-е годы – в Спортивную, а в декабре 1959 года ей было присвоено имя Михаила Кедрова, российского революционера, деятеля советских спецслужб.

Набережная Кедрова, фото из группы Старая Вологда.

26 сентября 1991 года набережной было возвращено историческое название Пречистенской.

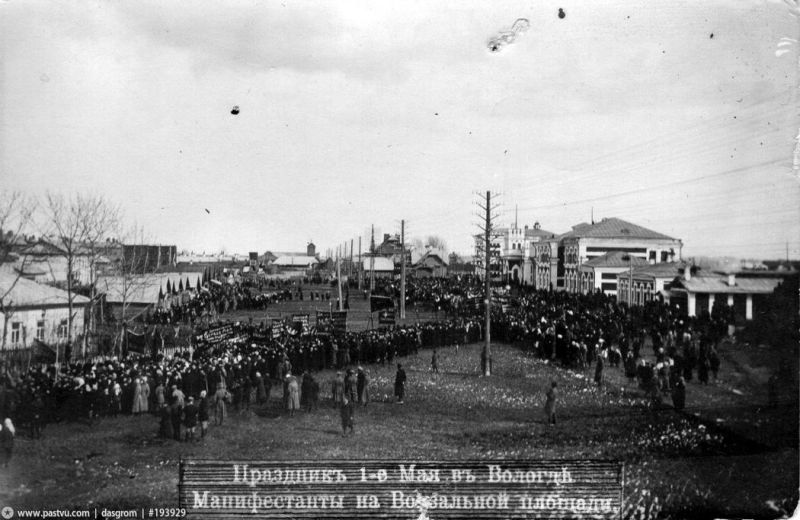

Привокзальная площадь – площадь Шмидта – площадь Бабушкина

Территория возле достроенного в Вологде в 1907 году каменного вокзала стала называться Привокзальной (Вокзальной).

Позднее, в январе 1973 года, к столетию революционера Ивана Бабушкина, площадь Шмидта переименовали в площадь Бабушкина.

Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004.

Культурная столица Русского Севера — это одно из тех мест, где бережно хранят многовековое наследие предков. Многие прославленные правители, святители, писатели и поэты оставили свой след в истории Вологды. Сегодня на вологодских улицах древние храмы соседствуют с гражданскими зданиями, всемирной славой обладает местное масло с ореховым привкусом и удивительное народное искусство — вологодское кружево.

Версии происхождения названия

Первые поселения на территории Вологды

История Вологды начинается еще в восьмом веке до нашей эры, когда древние люди освоили территории по течению реки Сухоны. Небольшие группы охотников и рыболовов передвигались по территориям, которые освобождались от ледника, постепенно осваивая новые стоянки. В подтверждение этому были найдены костяные и каменные орудия по реке Вологде. Берега были плотно заселены уже в эпоху неолита, то есть в пятом-третьем тысячелетии до нашей эры.

Начало славянской колонизации

Начало славянской колонизации в окрестностях реки Вологды датируется одиннадцатым веком. Тогда сформировалась система волоков, которые соединяли пути из Белозерья (находится в современной Вологодской области) и Каргополья (современная Архангельская область) с местными реками. Уже к тринадцатому столетию сформировался водный путь из верхнего Поволжья до Белого озера.

Официальное основание Вологды

Первые сомнения относительно истории создания Вологды появились в трудах того же Засецкого. Впоследствии скептических утверждений стало еще больше. Основание монастыря на реке Вологде идет вразрез с общей картиной монастырского строительство на северо-востоке и северо-западе Руси. Первые монастыри появились в Новгороде в первой половине двенадцатого века, на северо-востоке процесс начался значительно позже. Первый монастырь в Ростове был основан в 1212 году, во Владимире — в 1152 году, в Белозерском каре — в 1251 году. Получается, что монастырская жизнь вблизи Вологды в двенадцатом веке фактически отсутствовала.

Присоединение к Москве и зависимость от Новгорода

История города Вологды до сих пор частично неизвестна. Например, только в 2015 году была найдена берестяная грамота, которая датируется 1280-1340 годами. До этого единственным документальным свидетельством существования населенного пункта в тринадцатом веке была запись о нападении тверского князя Святослава Ярославича, в котором принимали участие отряды Золотой Орды.

Древнейшее задокументированное упоминание о строительстве монастырей в Вологде датируется 1303 годом. Тогда епископ Феокрист освятил церковь Успения Богородицы. В это время Вологда оставалась во владениях Новгорода. В городе уже присутствовал представитель владимирского князя Михаила Ярославича. Затем по трехстороннему соглашению московского князя, тверского и Новгорода были восстановлены границы между Вологдой и новгородской волостью.

В дальнейшем населенный пункт перешел во владения князя Дмитрия Донского. Поначалу был установлен дуумвират (Новгород и Москва), после основания Спасо-Прилуцкого монастыря в четырех километрах от Вологды Дмитрию Донскому удалось утвердиться в северных землях. Но вокруг Вологды на протяжении всего четырнадцатого-начала пятнадцатого веков разворачивались действия очередных войн между Москвой и Новгородом.

Вологодское княжество

Вологда при Иване III и Василии III

Уже к концу пятнадцатого века история Вологды стала более интересной: это было место сбора военных походов, хранения части государственной казны, хлебных запасов, ссылки. В Вологду в разные годы был сослан хан Ильгам с женами, князь Михаил Холмский, князья Дмитрий и Иван — сыновья брата Ивана III, которым на тот момент было 12 и 10 лет соответственно, литовский гетман Константин Острожский, перешедший на сторону московского князя осенью 1506 года. В первой трети шестнадцатого века город посетил австрийский дипломат С. Герберштейн, который оставил подробное описание территории, экономики, быта и географии. Он описывал Вологду как источник мехов.

Город при Иване Грозном и в Смутное время

Закладка стен Вологодского кремля — выдающегося памятника истории Вологды — произошла в 1567 году при непосредственном досмотре царя. Существует легенда (не имеет документального подтверждения), что город нарекли в честь апостола Иасона, а в просторечии — Насона. Работами по сооружению памятника руководил английский инженер Х. Локк. Англичане во второй половине шестнадцатого века построили в Вологде верфи и флот речных судов. В 1591 году населенный пункт был одним из главных городов государства и упоминался, как один из лучших производителей сала.

Второй расцвет при первых Романовых

После эпидемии чумы и нескольких нападений в Смутное время город пережил новый расцвет при Романовых. В Вологде были распространены около пятидесяти профессий, существовала внешняя и внутренняя торговля, каменное строительство, развивались ремесла. Во Фрязиновой слободе селились иностранцы. Но и неприятности не остались позади: в 1661-1662 годах из-за неурожая хлеба сильно поднялись цены и начался голод, очередной неурожай случился спустя восемь лет, в 1680-м — сильный пожар, в 1686 г. ураган снес крыши и повредил несколько церквей, в 1689 году город пострадал от наводнения, в 1689-м — очередной пожар.

Провинциальная Вологда при Петре I

При Петре I Вологда стала крупной военной базой, где хранилось техническое и военное снаряжение для строящихся кораблей и крепостей. Город мог стать учебный центром создававшегося русского флота, но Кубенское озеро оказалось неподходящим. В 1708 году населенный пункт перестал быть значимым административным центром. Тогда Вологда была причислена к Архангельской губернии. Экономика была окончательно подорвана, когда Петр I ограничил торговлю через Архангельск.

Город на рубеже XIX и XX веков

История Вологды на рубеже веков не отличается значительными событиями. Грузопотоки, которые ранее шли через город, теперь изменили направление, вологодская промышленность не соответствовала техническому прогрессу, закрылись ткацкая фабрика, сахарный и колоколенный заводы, уменьшилось производство сальных свечей, постепенно предприниматели полностью свернули кожевенное и свечное производство.

Становление советской власти

Город в годы Великой Отечественной войны

История Вологды в годы войны — это история перевалочного пункта для массовой эвакуации населения и промышленных предприятий в глубокий тыл. С началом военных действий все заводы города перешли на военное производство, началось строительство сооружений обороны, по Северной железной дороге направлялись грузы для блокадного Ленинграда. К сентябрю 1941-го фронт подошел к границам области. В целом город за годы войны понес большие потери, в первую очередь демографические. С 1942-го смертность в Вологде в пять раз превышала рождаемость.

После завершения военных действий на территории СССР началось активное восстановление городской промышленности, были введены в эксплуатацию новые очистные и водопроводные сооружения, автодороги и троллейбусный линии, построены сотни тысяч кв. метров жилья. Быстро начала расти численность населения, потому что город мог обеспечить большое количество людей рабочими местами. В Вологду переезжали семьями и оставались насовсем.

Современная история города

Вологда – один из древнейших городов России. Благословленная святыми и основателями монастырей, зело украшенная разных стилей храмами, деревянной архитектуры застройками и зелеными древо-насаждениями. Вологда – на протяжении нескольких веков служившая исходным пунктом системы рек, открывающих пути в Западную Европу, в Зауралье и в Сибирь. Вологда – с признательностью вспоминаемая сотнями тысяч эвакуированных из блокадного Ленинграда и сотнями тысяч солдат четырех фронтов, лечившихся здесь в годы Великой Отечественной войны. Вологда – славная именами поэтов и прозаиков, иконописцев и художников, героев многих войн и ученых, прославивших своим трудами Россию.

На Ленивой площадке – бывшем центре древнего города – установлен памятник в честь 800–летия города. Авторы его Т.П. и Г.П. Котаревы. В декоративном оформлении использованы детали древнерусского зодчества.

На массивный гранитный постамент водружен четырехгранный обелиск. По углам постамент обработан квадровым рустом, а на его гранях помещены бронзовые рельефы, в которых отображены события из истории Вологды. Сцены обрамлены мощными архивольтами. Небольшие килевидные арочки украшают обелиск внизу.

Но впервые летописное упоминание о Вологде относится к 1147 году это и принято считать годом основания города. Таким образом, Вологда, по летописи, является ровесницей Москвы и одним из древнейших городов русского Севера.

Вероятно, город основали новгородцы. Во всяком случае, по документам XIII века Вологда значится в составе новгородских земель. Но за город шла ожесточенная борьба новгородских, ростовских и затем московских князей, которые постепенно взяли верх.

В XIV столетии началась активная монастырская колонизация Севера. Многочисленные монастыри возникли и на Вологодчине: Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и другие. Суровые испытания выпали на долю города в начале XVII в. во время польско-литовской интервенции. В 1608 г. Вологда и некоторые другие северные города принесли присягу Лжедмитрию. Однако вскоре, испытав на себе все тяготы произвола, чинившегося при новом порядке, население встало на сторону Москвы.

Вологда в XV-XVI веках, история строительства Кремля. Софийский собор – памятник архитектуры XVI века

Вологда стала столицей удельного княжества. Правда, Вологодское княжество при князе Андрее Меньшом (1462-1481) просуществовало недолго. Сам князь часто жил в Москве. И правление его княжества велось с полного согласия Ивана III. Но была все-таки Вологда столицей удела, роль ее возрастала. В то время заложили первый и дивный храм на Севере – Спасо-Преображенский собор Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере. Прекрасный памятник, возвышавшийся среди вод озера в тридцатые годы, был варварски взорван уже в советское время, в тридцатые года. После смерти князя Андрея Вологда окончательно отошла к Москве, к великокняжеским владением.

Вологодский кремль (название это не точно, оно появилось в XIX в.) – это только часть бывшего грозненского кремля-детинца, но лучшая его часть. Действительно, Вологодский кремль очень красив и живописен. Он не принадлежит к широко известным, стилистически выдержанным русским ансамблям, хотя некоторые их постройки и отделены друг от друга многими веками.

А стоящий на высоком берегу реки Вологды, вне архиерейских стен, но рядом с ними, Софийский собор – древнейшее здание города – оказывается вне кремля? Именно Софийский собор прежде и больше всего привлекает внимание посетителей кремля – привлекает своей суровой, величавой красотой и монументальностью. В давно исчезнувшем настоящем кремле Ивана Грозного он появился намного раньше каменного двора архиереев, а теперь бесспорно главенствует над всем центральным городским ансамблем – Вологодским кремлем.

У московского и вологодского соборов есть общие архитектурные черты, в особенности это относится к шестистолпным планам. Однако между этими двумя храмами имеются отличия. Облик вологодской Софии с ее предельно скупым декором ближе к памятникам Новгорода, чем Москвы: отсутствуют аркатуры, бусины портиков и другие архитектурные элементы, столь характерные для фасадов московского Успенского собора. Различны в обоих храмах и формы несущих столбов.

Историко-архитектурный ансамбль Вологодского Кремля бывшего архиерейского подворья; история и современность. Вологодский музей-заповедник

Отвлечемся теперь на некоторое время от истории и начнем осмотр памятников не в хронологическом порядке, а так, как они расположены, переходя от одного к другому. Первое, что поражает нас в комплексе, - его мощные стены. Их внушительный вид вводит в заблуждение многих посетителей: они ошибочно принимают ограду Архиерейского двора за кремлевскую (несохранившуюся) стену. И действительно, суровые неприступные стены напоминают крепостные сооружения, хотя оборонительной роли они не играли. Стены возведены в 1671-1675 гг.

Читайте также: