История культуры чувашии кратко

Обновлено: 28.06.2024

История Чувашии (чув. Чăваш Ен) начинается с прибытия первых людей на эту территорию около 80 тыс. л. н. в микулинский межледниковый период [ источник не указан 506 дней ] . На территории Чувашии открыта позднепалеолитическая Уразлинская стоянка у села Улянк [1] . У подножия коренного берега реки Малый Цивиль обнаружена финальнопалеолитическая стоянка-мастерская Шолма 1 с каменным и костяным инвентарём [2] [3] . Вдоль рек Волги, Суры и Цивиля открыты стоянки мезолита [4] [5] (13—5 тыс. до н. э.) и неолита (4—3 тыс. до н. э.).

Чуваши (самоназвание — чаваш) — титульный этнос Чувашской Республики. Живут также в Башкортостане, Татарстане, Ульяновской, Самарской областях и др. В Российской Федерации чувашей около 1,77 млн. чел. Относятся в основном к субуральскому варианту уральской переходной расы.

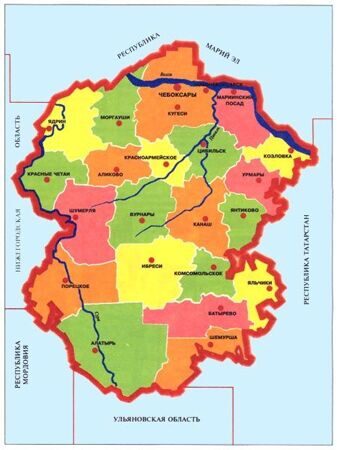

Проживают в основном на правом берегу Волги, между средним и нижним течением его притоков Свияги и Суры. В этнографическом отношении чуваши подразделяются на две основные группы: вирьял (верховные), занимающие север и северо-запад региона, и анатри (низовые), проживающие на юго-востоке. Эти группы не только говорят на разных диалектах чувашского языка, но и отличаются набором элементов материальной культуры. На стыке между вирьял и анатри существует промежуточная подгруппа анатенчи (средненизовые), кроме того, на юго-востоке проживает степная подгруппа хирти: целый ряд черт культуры сближает хирти с живущими по соседству татарами.

Язык — чувашский, относится к булгарской подгруппе тюркской группы алтайской семьи, делится на диалекты низовой и верховой. Чувашская грамота была создана в 1870 г. на базе русского алфавита.

Верующие — официально православные христиане, сохраняется язычество.

С середины XVIII в. стала проводиться насильственная христианизация чувашей, придерживавшихся традиционных верований. Несмотря на то, что чуваши официально стали считаться христианами, элементы язычества сохранялись. Традиционная мифология чувашей коренным образом отличается от мифологии других тюркских народов. На нее очень незначительное влияние оказали мировые религии (ламаизм, мусульманство). Христианство в большинстве случаев также носит поверхностный характер. А древнетюркские божества и мифологические сюжеты практически вытеснены финно-угорскими, поскольку именно финно-угры были тем субстратом, на основе которого формировался чувашский этнос.

Чуваши — один из наиболее многочисленных титульных этносов России. Они проживают достаточно компактно. До недавнего времени чуваши концентрировались в аграрном секторе, однако, в последние десятилетия происходит достаточно активный процесс урбанизации. Среди чувашей достаточно высокая доля межнациональных браков (около 30%). Язык среди чувашей сохраняется достаточно хорошо, активно развиваются национальные школы. Однако языковая среда в городе базируется преимущественно на русском языке.

Сегодня, являясь третьей по численности этнической группой в Татарстане, чуваши играют видную роль в его культурной, общественной и экономической жизни. Но так было не всегда. Населяющие в XVI-XVIII веках Поволжье чуваши из-за многолетнего отсутствия государственности и существования в положении изгнанников даже утратили свою письменность.

И казалось, что нет вообще народа такого, не слышно его и не видно. Но покорители вовсе времена не учитывают одного – ни один народ войной нельзя истребить. Наоборот, чем больше притесняют и угнетают, тем крепче и выносливей становится народ. Больше оберегает он свое, национальное,тянется к истокам.

Важнейшей проблемой, стоявшей перед чувашской народностью в то кризисное время,было сохранение идущей из глубины веков культурно-этнической информации– знаний о мире, о природе, обрядности, верований и языка.Сформировался определенный менталитет, специфические формы самовыражения в сфере народной культуры. Выработался особый тип сознания, который способствовал внутреннему развитию народа.

Всплеск национального самосознания чувашей приходится на II половину XIX века, когда выпускник Казанского университета Иван Яковлев создает на основе русской грамматики чувашский алфавит. Казань стала культурным центром чувашей. В 1906 году, когда Чебоксары были еще уездным городом Казанской губернии, здесь увидела свет первая газета на чувашском языке“Хыпар” (“Вести”). Позднее, в 1918 году, был образован драматический театр, начал работать хор, который в дальнейшем перерос в государственный ансамбль песни и пляски…

Сегодня чувашей в Татарстане более 126 тысяч, и они не причисляют себя к диаспоре, так как их предки веками жили и работали на земле, называемой сейчас Республика Татарстан.

Чувашский язык,чувашская культура настолько тесно вплелись в пеструю этно конфессиональную ткань республики, что воспринимаются здесь как само собой разумеющееся, обыденное явление. Есть, к примеру, в современной Казани магазин под звучным названием “Нарспи”. Большинству горожан не нужно объяснять, что оно означает. Кому не известен образ красавицы, печально склонившей голову у журчащего ручья! Нарспи — героиня замечательного произведения К.В. Иванова, пожалуй, самый яркий образ чувашской литературы, своеобразный национальный аналог Джульетты,близкий и понятный не только самим чувашам, но и представителям других народов республики.

Хотя чувашский язык не является государственным в Татарстане, чуваши имеют возможность обучать своих детей на родном языке. В 20 районах и городах Татарстана действует почти 150 чувашских школ, растет и улучшается их материально-техническая база. Функционируют 146 чувашских школ, где более трех с половиной тысяч детей обучаются на родном языке, а почти 6тысяч изучают чувашский язык как предмет. Изучение чувашского языка и литературы осуществляется по программам чувашских школ, утвержденным Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

За последние годы в школах районов вырос интерес к национальной культуре, традициям,обычаям. На уроках музыки, изобразительного искусства, технологии дети обучаются основам игры на народных инструментах, изучают национальный орнамент, шьют костюмы с вышивкой, постигают секреты национальной кухни, работают с природным материалом.

В 1992 году в республике было открыто радиовещание на чувашском языке. Начиная с 1993года, в Татарстане выходит чувашская газета “Сувар”, которая неизменно приносит в дома чувашей свежую информацию на родном им языке о событиях в республике, а в 4 районах Татарстана – Аксубаевском, Буинском,Нурлатском и Дрожжановском – на чувашском языке дублируются районные газеты.

Дабы никогда не прерывалась эта живая культурная связь времен и народов, в 1992 году казанские чуваши организовали в городе свой общественно-культурный центр имени Педера Хузангая. Стоявшие у его истоков активисты В.Г.Исли, Н.С. Степанцев, В.А. Дедушкин, Л.П. Серебряков и Н.М.Сорокин стали сегодня уважаемыми старейшинами чувашской общины. В числе первых чуваши вступили и в Ассоциацию национально-культурных объединений Республики Татарстан, в создании которой принимали самое живое участие.

Однако уже вскоре энергичным чувашским энтузиастам стало тесно в рамках городского центра. Как грибы после дождя, начали появляться чувашские национально-культурные центры в районах Татарстана (в настоящее время национальные общества функционируют уже в 20 из них, действуют чувашские ансамбли, ведется активная школьная работа). Все это выдвинуло в 1996 году на повестку дня создание республиканской Чувашской национально-культурной автономии, являющейся сегодня самой крупной в составе АНКО.

При поддержке Ассоциации, а также благодаря заинтересованному участию Министерства культуры Татарстана и его республиканскому научно-методическому центру, вот уже более десяти лет в республике ежегодно проводится старинный чувашский праздник хоровода “Уяв”, вовремя которого многочисленные фольклорные коллективы собираются в одной из деревень и соревнуются в своем умении исполнять народные песни и танцы.

Душа чувашей живет в их песнях… Не случайно их называют “народом ста тысяч песен”. Поэтому фольклорные ансамбли есть практически во всех чувашских деревнях, а в республике один раз в два года проводится фестиваль-конкурс “Чувашский оловей”

Традиционными в республике стали мероприятия, связанные с празднованием памятных дат истории чувашского народа. Так, в 1998 году при поддержке ЮНЕСКО было широко отмечено 150-летие со дня рождения И.Я. Яковлева: на его родине в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарстана открылся музей. Усилиями двух братских республик было благоустроен осело, проложена асфальтовая дорога. Кроме того, автономия взяла под свою опеку колхоз, носящий имя выдающегося просветителя.

В марте того же года был значительно обновлен совет автономии, в состав которого,наряду с опытными и уважаемыми активистами, вошли энергичные,деятельные, инициативные молодые люди. Его председателем избран молодой ученый, директор Регионального учебно-информационного центра“Образование” К.Г. Яковлев.

Силами автономии проводятся благотворительные акции в детских домах и домах престарелых,тематические выставки, творческие вечера чувашских поэтов и писателей,встречи активистов народного творчества по обмену опытом. В 2005 году было проведено 2 крупных республиканских семинара: для руководителей чувашских школ и чувашских национально-культурных центров Татарстана и для руководителей клубных учреждений и художественных коллективов,обслуживающих чувашское население республики.

Автономия организовывает спектакли и концерты артистов чувашской эстрады, при ней работают творческие коллективы эстрадных исполнителей, при поддержке автономии выпускаются музыкальные альбомы, ведь фольклор и богатая духовная культура являются гордостью чувашей.

Чувашской общине предстоит решить еще очень много задач национально-культурного характера, в том числе: организовать на одном из телевизионных республиканских каналов регулярную телепередачу на чувашском языке(резолюция об обращении к органам государственной власти с вопросом о поддержке данного предложения была принята на конференции ЧНКА вРТ в мае 2005 г.), создать литературный фонд автономии, способствовать изданию журнала “Шурампус”, открытию секции чувашских писателей в Союзе писателей Татарстана и т.д.

Проделанная автономией работа и поддерживаемые ею тесные дружественные связи как с многочисленными чувашскими организациями в регионах России, так и с другими национальными объединениями, входящими в АНКО Татарстана,позволяют верить, что завораживающая трель чувашского соловья будет звучать на этой земле вечно.

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Краткая история Республики Чувашия 30.07.2015 14:36

Первые люди в пределах современной Чувашии появились около 80 тыс. лет назад, в Микулинский межледниковый период: на территории Чувашии открыта Уразлинская стоянка этого времени. В конце позднего палеолита люди перешли к родовому строю — матриархальным общинам. В эпоху неолита (4—3 тыс. до н.э.)

Большой сдвиг в обществ. развитии произошел в эпоху бронзы — во 2 тыс. до н.э. Распространилось скотоводство и земледелие, произошел переход к отцовскому роду — патриархату. В эпоху раннего железа (1 тыс. до н.э.) у обитавших в Ср.Поволжье финно-угорских племен ананьинской и городецкой культур началось разложение первобытнообщинного строя, появились укрепленные поселения.

Имеется несколько гипотез происхождения чувашского народа. Тюркоязычные предки чувашей в древности жили в Центральной Азии, в 1 тыс. до н.э. составляли западное крыло в общности племен хунну. Они были скотоводами-кочевниками, начавшими приобщаться к земледельческому труду. Впервые в письменных источниках под именами болгар и сувар они зафиксированы в IV-III вв. до н.э. В начале новой эры они начали продвигаться на Запад по Семиречью и степям нынешнего Казахстана, достигнув во II-III вв. н.э. Сев. Кавказа. Многовековые общения предков чувашей с ираноязычными скифами, саками, сарматами и аланами — наследниками древней индоиранской цивилизации, включая шумерскую, обогатили культуру болгар и сувар — их хозяйственные занятия, быт, религиозные верования (зороастризм), одежду, головные уборы, украшения, орнамент.

В 1236 Волжская Болгария была разгромлена монголо-татарскими войсками под предводительством хана Бату. Территория Ср. Поволжья включается в Золотую Орду как Болгарский улус. Население постоянно подвергалось насилию, физическому уничтожению. В XIII—начале XV в. погибло около 80% жителей бывшей Волжской Болгарии.

На территории современной Чувашии в результате повторного смешения болгаро-чувашей с марийцами к конце XV в. сформировалась современная чувашская народность, сохранившая болгарский язык и культуру. Основу народности составили болгаро-чуваши.

Чуваши не раз выступали против гнета казанских ханов и татарских феодалов. Их предводителями, согласно преданиям и письменным источникам, были Кочак, Пиге, Анчик, Сарый-батыр, Тугай, Амак и др. В кон. 1546 восставшие чуваши и горные марийцы призвали на помощь русские войска. Летом 1551, во время основания московитами г. Свияжска, было осуществлено присоединение чувашей Горной стороны в состав Русского государства.

После падения в 1552 Казани и подавления антимосковских мятежей 1552—57 в подданство Москвы перешли и чуваши, проживавшие на Луговой стороне. Войдя в состав России, чуваши избавились от исламско-татарской ассимиляции, сохранили себя как народность. В Чувашии были построены города-крепости Чебоксары (первое упоминание в летописях в 1469, основан как город-крепость в 1555), Алатырь, Цивильск, Ядрин, которые вскоре стали торгово-ремесленными центрами.

Республика Чувашия в XVI-XVIII вв.

Во 2-й половине XVI—XVII вв. заселяются южные и юго-западные части Чувашии, покинутые в XIV—начале XV столетий из-за разбойных нападений татар-ногайцев. В Чувашии получили распространение землевладения русских светских и духовных феодалов, росла численность русских. Центром консолидации и роста чувашской народности стала правобережная область расселения. В XVI—XVII вв. значительная часть чувашей Приказанья и Заказанья переселилась в Нижнее Закамье и Башкирию, другая часть — в правобережную Чувашию, а оставшиеся на месте чуваши слились с татарами. Во 2-й половине XVI—XVII вв. правобережные чуваши заселили юго-восточную часть Чувашии, в XVII—XVIII вв. переселились в Нижнее Закамье, Башкирию, Симбирский, Самарский, Пензенский, Саратовский, Оренбургский края. В 1795 из 352,0 тыс. всех чувашей в России на территории будущей Чувашии проживало 234,0 тыс. (66,5%), а за ее пределами — 118,0 тыс. чел.

Чувашия стала областью относительно высокой земледельческой культуры. Основные занятия населения — пашенное земледелие, животноводство, хмелеводство, пчеловодство. Большое распространение получили промыслы по обработке дерева, кожи, шерсти, волокна и пр.

Во 2-й половине XVII в. в городах Чувашии возникли кожевенное, винокуренное, салотопенное и др. предприятия русских купцов. К середине 19 в. в Чувашии насчитывалось около 150 кирпичных, меднолитейных, прядильных, шелковопоясных и др. мелких предприятий. В XVIII — 1-й половине XIX в. в крае действовало до 15 вотчинных кожевенных, суконных и др. мануфактур, имелись стекольные и суконные фабрики.

Чувашские крестьяне платили в царскую казну денежный и хлебный ясак, несли трудовые повинности, поставляли в русскую армию по одному воину с 3 ясаков (с 6 дворов). В 20-х гг. 18 в. они были включены в разряд государственных крестьян, ясак заменен подушной податью и оброком, размеры которых в XVIII— 1-й половине XIX в. систематически росли. Чувашских крестьян эксплуатировали русские и татарские купцы и ростовщики.

В 1830-х гг. около 100 тыс. чувашских крестьян было передано ведомству уделов — стали крепостными царской фамилии. Чуваши призывались на военную службу в русскую армию, участвовали в Ливонской войне (1558–83), борьбе против польско-шведской интервенции (1611–14), польских походах, русско-турецких войнах XVIII в.

В Отечественной войне 1812 тысячи чувашей самоотверженно сражались против наполеоновских полчищ.

В сер. XVIII в. чувашей подвергли христианизации, но до 70-х гг. XIX в. их крещение носило формальный характер, проповеди велись на старославянских и русских языках и были непонятны чувашам. Фактически они оставались приверженцами дохристианской веры.

В XVI—XVII вв. территории Чувашии управлялась Приказом Казанского дворца, в начале XVIII в. она была включена в состав Казанской и Нижегородской губерний, по административной реформе 1775 вошла в Казанскую и Симбирскую губернии.

Республика Чувашия в XIX в.

Республика Чувашия в первой половине XX в.

Февральская буржуазно-демократическая революция стала рубежом в развитии как общедемократических идей в крае, так и национального самосознания чувашей. В городах и некоторых волостях Чувашии наряду с органами Временного правительства стали возникать Советы, большинство которых возглавляли эсеры и меньшевики. В июне 1917 в Симбирске на общечувашском съезде было учреждено Чувашское национальное общество (ЧНО), поддерживавшее Временное правительство. Во главе ЧНО находились эсеры. Другое крыло национально-освободительное движения не имело завершенной организационной структуры и было в основном представлено национальными организациями солдат и матросов по месту службы, придерживавшимися большевистских идей. Эти два направления разошлись после Октябрьской революции и в ходе Гражданской войны. Непримиримая политическая борьба и кровавые столкновения не затрагивали национальные отношения между абсолютным большинством чувашей, русских и др. народов края.

24 июня 1920 декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР была образована Чувашская автономная область, а 21 апреля 1925 постановлением Президиума ВЦИК она преобразована в Чувашскую АССР. В июне того же года в ее состав был включен город Алатырь с тремя волостями. Первые годы существования автономная область, а затем и республика были отмечены значительными трудностями и испытаниями. Их пик приходится на 1921, отмеченный вначале восстанием крестьян, жестоко подавленным, затем бедственным неурожаем и страшным голодом.

В 1929—36 Чувашская АССР входила в состав Нижегородского (с 1932 — Горьковского) края.

После восстановления народного хозяйства все было подчинено становлению мощного промышленного потенциала. В годы довоенных пятилеток Чувашия, как и все регионы страны, испытала в полной мере все тяготы индустриализации и коллективизации. В республике были построены предприятия деревообрабатывающей, химической, пищевой промышленности, машиностроения, в т.ч. Канашский вагоноремонтный завод, Козловский домостроительный завод (ныне комбинат автофургонов), Шумерлинский завод дубильных экстрактов и мебельный комбинат (комбинат автофургонов). В 1939 завершено строительство железной дороги Канаш—Чебоксары. Доля чувашей среди рабочих промышленности достигла 44% против 9,5% в 1926. К концу 30-х гг. грамотой овладели около 90% населения. Около 7,5 тыс. чел. представляли интеллигенцию. Вплоть до 30-х гг. шло укрепление национальной государственности, имелись чувашские секции и отделы в центральных партийных, государственных, культурных учреждениях. В местах компактного расселения чувашей в др. республиках и областях издавались журналы и газеты на чувашском языке и т.п. В 1935 республика за выдающиеся успехи в развитии народного хозяйства и культуры была награждена орденом Ленина.

В то же время в 30-е гг. активно завершалось становление административно-командной системы управления, и Чувашия стала ее составным элементом, где не только вся экономика, но и граждане подчинены государству. Сторонники иных взглядов жестоко преследовались. Предполагается, что в республике с конца 20-х гг. по 1953 было репрессировано более 14 тыс. чел.

Республика Чувашия в годы Великой Отечественной войны

С самого первого дня, с 22 июня 1941 года, когда полчища гитлеровцев обрушились на нашу страну, Чувашия вместе со всей страной встала на ее защиту.

За четыре года войны чувашский народ на борьбу с врагом послал более 208 тысяч лучших своих сыновей и дочерей - пятую часть населения республики.

В годы войны в Чувашии действовало 17 эвакогоспиталей, из них 10 - с начала июля 1941 года. За время их работы в них залечили свои раны и снова встали в строй сотни бойцов. Но были и такие, которые умирали в тех госпиталях.

Трудящиеся Чувашии оказывали фронту и другую помощь. На территории республики за годы войны было сформировано несколько стрелковых дивизий. В сформированной в 1941 году 324-й стрелковой дивизии более четверти состава было призвано из нашей республики. Дивизия участвовала в разгроме гитлеровских полчищ под Москвой, с боями дошла до Кенигсберга. Сотни воинов, участвуя в кровопролитных боях в составе этой дивизии, не дожили до дня Победы. Их имена тоже в Книге памяти.

Мужественно сражались с врагом солдаты и офицеры других дивизий и частей, формировавшихся или же пополнявших свои ряды на территории Чувашии. В списках погибших, включенных в четвертый том Книги памяти, есть и фамилии погибших из тех воинских формирований.

Труженики Чувашии за годы войны в фонд обороны и на строительство боевой техники внесли 115,6 млн рублей, приобрели государственных займов на 502 млн рублей. Говоря о трудовой доблести наших земляков, нельзя не назвать эти цифры. Ведь они приближали победу, способствовали разгрому гитлеровской Германии.

Республика Чувашия в послевоенные годы

Комментарии

Статья очень понравилась, спасибо авторам; вот только про восемьдесят тысяч лет назад загнули, может 8 восемь тысяч лет назад.

Чуваши - один из крупнейших народов России. Численность чувашского народа превышает миллион человек. Между тем, история возникновения чувашского языка и этноса довольно запутанна. Попробуем объяснить ее как можно проще.

Итак, чуваши - тюрки. Однако их особенная речь булгарской группы по всем показателям резко отличается от всех остальных тюркских языков. Настолько отличается, что окончательно чувашей тюрками лингвисты признали лишь в начале XIX-го века. До того их много раз пытались отнести к угро-финнам.

Другие тюрки чувашей вообще не разумеют. И это при том, что в тюркском мире сохраняется удивительное взаимопонимание сквозь пространство и время. Скажем, турок может прочитать письменные тюркские памятники тысячелетней давности и попытаться понять, скажем, живущего в тысячах километров от него якута. Но чуваша ему никогда и ни за что не понять.

Ныне установлено, что чуваши - потомки особой булгарской ветви, отделившейся от остальных тюрков еще как минимум две тысячи лет назад. Именно тогда предки чувашей, булгары, покинув тюркскую прародину в южной Сибири и Монголии, ушли на запад.

Впоследствии булгары основали в южной Европе Болгарское царство , со временем ставшее славянским. Их же государства - Великая Болгария на Северном Кавказе, Волжская Булгария на территории примерно нынешнего Татарстана. Булгарского корня скорее всего, были и кочевые хазары, создатели мощной степной империи. Не исключено, что на булгарском языке говорили и свирепые древние гунны, потрясатели вселенной.

Чуваши, скорее всего, потомки жителей именно Волжской Булгарии . В XIII-XIV вв это государство было уничтожено монголами, а местное население ассимилировано пришедшими сюда вместе с армией Батыя кипчаками. Так появились татары .

Однако некая часть коренных жителей Волжской Булгарии, носителей собственно булгарского языка, спаслась в лесных чащах Волго-камья. Где, смешавшись с местными финно-уграми (мари, пермяками), и дала после XV столетия начало чувашской нации и Чăваш чĕлхи - чувашскому языку, которым ныне владеет свыше миллиона россиян. Жителей Чувашии, Татарстана, Башкирии, Саратовской, Пензенской областей и ряда соседних регионов. Все эти обширные территории, населенные, в том числе, этническими чувашами, вошли в состав Российского государства в XVI-XVII вв.

Чувашский язык уникален еще и тем, что с его помощью можно прочитать немногочисленные уцелевшие памятники Волжской Булгарии.

В отличие от большинства других окрестных тюрок, чуваши в большинстве своем по вере, кстати, православные христиане (либо анимисты). Лишь небольшая часть чувашей сохранила мусульманскую веру своих волжско-булгарских предков.

Читайте также: