История и естественные науки кратко

Обновлено: 01.06.2024

Статус истории как науки определяется ее положением и местом в области научного познания в целом. В связи с этим встает проблема соотношения истории и естественных наук.

История – продукт природы, а не простое ее продолжение. Историю творят люди, фактор человеческой свободы воли и деятельности придает развитию истории иное качество, чем это имеет место в природе. Однако и история, и природа — объективные реальности, которые в своем бытии в виде объекта не зависят от изучающего их субъекта, исследователя. Физик и историк выступают на равных в том смысле, что они пытаются понять, что произошло до них и, что важно, независимо от них.

Разница между объектом исторического познания и объектом естественных наук заключается в следующем: прошлое изучается историком преимущественно не в реальности, а в виде его материальных остатков (археологические данные) и в форме письменных источников, тогда как объектом естественно-научного знания является непосредственно реальность.

Принадлежность объекта исторического познания к прошлому и существование его для историка в основном не в качестве реального бытия, а в виде его остатков — письменных, устных и вещественных – составляет п е р в у ю о с о б е н н о с т ь и с т о р и и как науки. Прошлое невосстановимо ни в одной из своих фаз — ни экспериментально, ни каким-либо иным способом. Путешествие Т. Хейердала на Кон-Тики является, конечно, некоторой разновидностью эксперимента, имевшего научное значение, однако это вовсе ни возрождение прошлого, ни возврат к нему. Возможность эксперимента исключает в любом случае наличие новой исторической ситуации, над которой историк не властен. Он не может ею пренебречь в ходе исследования: время, его дух, специфику невозможно вернуть никому. Эксперимент не является средством научно-исторического познания, что не роняет статус истории как науки, она не является и не может быть областью экспериментального знания по своей природе. Стремление к повышению статуса научности историографии таким путем лишено всяких оснований. Можно сказать, что в механизме мышления историка нет такого эффективного средства доказательства истины получаемых результатов, как, скажем, у физика, да и не может быть, что не говорит о качестве знания. Путь историка к истине более труден и извилист, а результаты исследования далеко не всегда отличаются такой однозначностью содержания и смысла, степенью устойчивости, как это имеет место в естественных науках.

В т о р а я о с о б е н н о с т ь и с т о р и ч е с к о г о п о з н а н и я заключается в характере с о о т н о ш е н и я объекта и субъекта. В естественных науках субъект всегда находится вне области изучаемых явлений, над ней. При изучении общественных явлений ученый чаще всего не является современником исследуемых событий, если речь идет о прошлом, однако в данном случае соотношение объекта и субъекта существенно иное: и сам субъект, и изучаемые им явления принадлежат одному целому — истории. Историческое познание является в этом смысле самопознанием общества.

Т р е т ь я о с о б е н н о с т ь и с т о р и ч е с к о г о п о з н а н и я заключается в качественной незавершенности процесса развития истории. Изменения в мире явлений природы происходят настолько медленно, что естествоиспытатель может относиться к ним, как к чему-то неизменному, сформировавшемуся.

Совсем другое в истории, где качественные изменения были и остаются нормой исторического развития, причем процесс изменений выглядит как безостановочный. Отсюда следуют, по крайней мере, два вывода.

В о - п е р в ы х , представления историка об истории в целом никогда не могут быть завершенными и выражаться в виде некоторой окончательной теории: каждый новый этап исторического развития с неизбежностью будет вносить коррективы, дополнения в сложившуюся систему взглядов. С изучением явлений природы этого, как известно, не происходит: законы классической механики, открытые И. Ньютоном, и сегодня сохраняют силу для тех физических процессов, к которым эти законы относятся. Законы квантовой механики, открытые позднее, вовсе не являются результатом последующего развития в мире физических явлений, которого, скажем, не знал И. Ньютон. Новейшие открытия в области физики являются результатом развития научного физического знания, а не самих физических явлений и процессов.

В о - в т о р ы х , бесконечность процесса развития истории приводит к изменениям не только общетеоретических представлений историка, но и его конкретно-исторических взглядов и оценок тех или иных событий. Следует подчеркнуть: это не только развитие знания как такового, но и такое его развитие, которое обусловлено движением самой истории. С каждой новой ступенью такого движения прошлое выглядит несколько иначе, чем раньше, хотя в каждом конкретном случае все слишком индивидуально. Можно ли говорить о какой-либо хаотичной, беспорядочной смене точек зрения, выводов, оценок? Нет, так как не являются беспорядочными развитие истории и изменения в области исторических представлений о прошлом и в целом логика развития, корни которой кроются в конечном счете в логике развития исторического процесса. Итогом взаимосвязи того и другого является расширение, уточнение, обогащение исторического знания, хотя это происходит не плавно, не механически и не всегда в пользу истины о прошлом.

Смоленский Николай Иванович – доктор исторических наук, профессор. Сфера его интересов - историография, методология истории.

Статус истории как науки определяется ее положением и местом в области научного познания в целом. В связи с этим встает проблема соотношения истории и естественных наук.

История – продукт природы, а не простое ее продолжение. Историю творят люди, фактор человеческой свободы воли и деятельности придает развитию истории иное качество, чем это имеет место в природе. Однако и история, и природа — объективные реальности, которые в своем бытии в виде объекта не зависят от изучающего их субъекта, исследователя. Физик и историк выступают на равных в том смысле, что они пытаются понять, что произошло до них и, что важно, независимо от них.

Разница между объектом исторического познания и объектом естественных наук заключается в следующем: прошлое изучается историком преимущественно не в реальности, а в виде его материальных остатков (археологические данные) и в форме письменных источников, тогда как объектом естественно-научного знания является непосредственно реальность.

Принадлежность объекта исторического познания к прошлому и существование его для историка в основном не в качестве реального бытия, а в виде его остатков — письменных, устных и вещественных – составляет п е р в у ю о с о б е н н о с т ь и с т о р и и как науки. Прошлое невосстановимо ни в одной из своих фаз — ни экспериментально, ни каким-либо иным способом. Путешествие Т. Хейердала на Кон-Тики является, конечно, некоторой разновидностью эксперимента, имевшего научное значение, однако это вовсе ни возрождение прошлого, ни возврат к нему. Возможность эксперимента исключает в любом случае наличие новой исторической ситуации, над которой историк не властен. Он не может ею пренебречь в ходе исследования: время, его дух, специфику невозможно вернуть никому. Эксперимент не является средством научно-исторического познания, что не роняет статус истории как науки, она не является и не может быть областью экспериментального знания по своей природе. Стремление к повышению статуса научности историографии таким путем лишено всяких оснований. Можно сказать, что в механизме мышления историка нет такого эффективного средства доказательства истины получаемых результатов, как, скажем, у физика, да и не может быть, что не говорит о качестве знания. Путь историка к истине более труден и извилист, а результаты исследования далеко не всегда отличаются такой однозначностью содержания и смысла, степенью устойчивости, как это имеет место в естественных науках.

В т о р а я о с о б е н н о с т ь и с т о р и ч е с к о г о п о з н а н и я заключается в характере с о о т н о ш е н и я объекта и субъекта. В естественных науках субъект всегда находится вне области изучаемых явлений, над ней. При изучении общественных явлений ученый чаще всего не является современником исследуемых событий, если речь идет о прошлом, однако в данном случае соотношение объекта и субъекта существенно иное: и сам субъект, и изучаемые им явления принадлежат одному целому — истории. Историческое познание является в этом смысле самопознанием общества.

Т р е т ь я о с о б е н н о с т ь и с т о р и ч е с к о г о п о з н а н и я заключается в качественной незавершенности процесса развития истории. Изменения в мире явлений природы происходят настолько медленно, что естествоиспытатель может относиться к ним, как к чему-то неизменному, сформировавшемуся.

Совсем другое в истории, где качественные изменения были и остаются нормой исторического развития, причем процесс изменений выглядит как безостановочный. Отсюда следуют, по крайней мере, два вывода.

В о - п е р в ы х , представления историка об истории в целом никогда не могут быть завершенными и выражаться в виде некоторой окончательной теории: каждый новый этап исторического развития с неизбежностью будет вносить коррективы, дополнения в сложившуюся систему взглядов. С изучением явлений природы этого, как известно, не происходит: законы классической механики, открытые И. Ньютоном, и сегодня сохраняют силу для тех физических процессов, к которым эти законы относятся. Законы квантовой механики, открытые позднее, вовсе не являются результатом последующего развития в мире физических явлений, которого, скажем, не знал И. Ньютон. Новейшие открытия в области физики являются результатом развития научного физического знания, а не самих физических явлений и процессов.

В о - в т о р ы х , бесконечность процесса развития истории приводит к изменениям не только общетеоретических представлений историка, но и его конкретно-исторических взглядов и оценок тех или иных событий. Следует подчеркнуть: это не только развитие знания как такового, но и такое его развитие, которое обусловлено движением самой истории. С каждой новой ступенью такого движения прошлое выглядит несколько иначе, чем раньше, хотя в каждом конкретном случае все слишком индивидуально. Можно ли говорить о какой-либо хаотичной, беспорядочной смене точек зрения, выводов, оценок? Нет, так как не являются беспорядочными развитие истории и изменения в области исторических представлений о прошлом и в целом логика развития, корни которой кроются в конечном счете в логике развития исторического процесса. Итогом взаимосвязи того и другого является расширение, уточнение, обогащение исторического знания, хотя это происходит не плавно, не механически и не всегда в пользу истины о прошлом.

Полной противоположностью представленного подхода к соотношению истории и естественных наук является неокантианская философия истории, возникшая в Германии в конце XIX в. Ее основные представители Г. Риккерт (1863—1936) и В. Виндельбанд (1848—1915) исходили из признания полной противоположности истории и естествознания, как по методу, так и по предмету исследования. По их мнению, в естествознании речь идет об изучении общего, повторяющегося (номотетический метод), а в истории предметом изучения является индивидуальное, неповторимое (идеографический метод). Согласно Г. Риккерту, при изучении, с одной стороны, природы, а с другой — истории возникает принципиальная противоположность [39].

Приведенные представления являются крайними вариантами решения проблемы и не исчерпывают ее истолкования. Отметим также, что подходы к проблеме соотношения истории и естественных наук зависели как от состояния научного знания в целом, так и в той или иной его области. Например, крупные научные достижения середины XX в. в области ядерной физики выдвинули эту дисциплину на первый план в общенаучной иерархии, а образ физика-ядерщика стал своеобразным символом ученого в общественном сознании.

Познание в любом его виде должно быть истинным, без этого оно не может быть научным; цель любой науки — достижение истины. В этом смысле природа научного познания едина: требование истины в равной мере приложимо и правомерно по отношению к любой области научного знания. То, что невозможно доказать как истину, не может считаться прерогативой науки. И, наконец, еще одно качество, характеризующее природу научного познания в целом: наука не существует ради нее самой, каждый вид научного познания служит, в конечном счете, удовлетворению потребностей и интересов людей. Каждая наука решает эту задачу по-своему.

Единство природы научного познания предполагает специфичность каждого его вида: оно выражено в особенности языка и стиля мышления, методов, процедур исследования и т.д. Специфичность порождается предметом научной дисциплины: каков предмет — таков и метод. Предмет формируется с учетом своеобразия изучаемых явлений как части объективной реальности. Историческое познание связано с изучением особого рода реальности — жизни общества, чем обусловлены, прежде всего, его свойства и особенности, отличающие его от естественно-научного познания. Некоторые особенности имеют особо важное, фундаментальное значение, они определяют статус исторической науки и ее место среди других наук. Первой из таких особенностей является то, что объект истории не существует в реальности в том смысле, в каком реальность рассматривается в естествознании. Ее объект — реальность, ставшая прошлым, ушедшая в небытие. Зримо, осязаемо она не существует для историков. Положение не меняет и тот факт, что ряд историков изучают современную им действительность, ведь она тоже с каждым днем уходит в небытие, становится прошлым. Четкой грани между современностью и прошлым, особенно ближайшим, нет. Зримые следы прошлого сохраняются в последующем развитии, но чем больше временной интервал между современной в каждый данный момент средой и прошлым, тем меньше остается места для существования в реальности последующего развития остатков прошлого, именуемых пережитками.

Пережитки рабства в виде колоната или патриархального рабства сохранялись и, следовательно, были доступны наблюдению и изучению как реальности в позднеримскую эпоху и раннесредневековый период. В эпоху же формирования средневековых феодальных отношений их уже не было. Пережитки далекого прошлого могут сохраняться в виде обычаев, что также свидетельствует о связи современности и прошлого. Даже когда от прошлого не остается никаких следов в реальной жизни, оно связано с ней через ряд опосредствующих звеньев в неразрывной цепи времен, из которой ничего не выбросить, не разрушая ее.

Историк может не считаться с тем, что любые перемены в обществе так или иначе связаны с его прошлым и подготовлены им. Но тогда остаются без объяснения причины, истоки этих перемен, ведь тот факт, что каждая эпоха и каждое поколение людей начинают свои действия не на пустом месте и не с нуля, а с того состояния, которое им досталось, — не по их воле и выбору — в наследство от прошлого, не требует доказательства. В переломные моменты истории это наследие в той или иной степени разрушалось, но и в этих случаях, чтобы понять суть перемен, необходимо обратиться к прошлому. Одним словом, Г.Гегель (1770 — 1831) прав: сущность — в прошлом. Разница между объектом исторического познания и объектом естественных наук заключается в следующем: прошлое изучается историком преимущественно не в реальности, а в виде его материальных остатков (археологические данные) и в форме письменных источников, тогда как объектом естественно-научного знания является непосредственно реальность.

Принадлежность объекта исторического познания к прошлому и существование его для историка в основном не в качестве реального бытия, а в виде его остатков — письменных, устных и вещественных — составляет первую особенность истории как науки. Прошлое невосстановимо ни в одной из своих фаз — ни экспериментально, ни каким-либо иным способом. Путешествие Т.Хейердала на Кон-Тики является, конечно, некоторой разновидностью эксперимента, имевшего научное значение, однако это вовсе ни возрождение прошлого, ни возврат к нему. Возможность эксперимента исключает в любом случае наличие новой исторической ситуации, над которой историк не властен. Он не может ею пренебречь в ходе исследования: время, его дух, специфику невозможно вернуть никому. Эксперимент не является средством научно-исторического познания, что не роняет статус истории как науки, она не является и не может быть областью экспериментального знания по своей природе. Стремление к повышению статуса научности историографии таким путем лишено всяких оснований. Можно сказать, что в механизме мышления историка нет такого эффективного средства доказательства истины получаемых результатов, как, скажем, у физика, да и не может быть, что не говорит о качестве знания. Путь историка к истине более труден и извилист, а результаты исследования далеко не всегда отличаются такой однозначностью содержания и смысла, степенью устойчивости, как это имеет место в естественных науках.

Вторая особенность исторического познания заключается в характере соотношения объекта и субъекта.

В естественных науках субъект всегда находится вне области изучаемых явлений, над ней. При изучении общественных явлений ученый чаще всего не является современником исследуемых событий, если речь идет о прошлом, однако в данном случае соотношение объекта и субъекта существенно иное: и сам субъект, и изучаемые им явления принадлежат одному целому — истории. Историческое познание является в этом смысле самопознанием общества.

Третья особенность исторического познания заключается в качественной незавершенности процесса развития истории. Изменения в мире явлений природы происходят настолько медленно, что естествоиспытатель может относиться к ним, как к чему-то неизменному, сформировавшемуся.

Совсем другое в истории, где качественные изменения были и остаются нормой исторического развития, причем процесс изменений выглядит как безостановочный. Отсюда следуют, по крайней мере, два вывода.

Во-первых, представления историка об истории в целом никогда не могут быть завершенными и выражаться в виде некоторой окончательной теории: каждый новый этап исторического развития с неизбежностью будет вносить коррективы, дополнения в сложившуюся систему взглядов.

С изучением явлений природы этого, как известно, не происходит: законы классической механики, открытые И.Ньютоном, и сегодня сохраняют силу для тех физических процессов, к которым эти законы относятся. Законы квантовой механики, открытые позднее, вовсе не являются результатом последующего развития в мире физических явлений, которого, скажем, не знал И.Ньютон. Новейшие открытия в области физики являются результатом развития научного физического знания, а не самих физических явлений и процессов.

Во-вторых, бесконечность процесса развития истории приводит к изменениям не только общетеоретических представлений историка, но и его конкретно-исторических взглядов и оценок тех или иных событий. Следует подчеркнуть: это не только развитие знания как такового, но и такое его развитие, которое обусловлено движением самой истории.

С каждой новой ступенью такого движения прошлое выглядит несколько иначе, чем раньше, хотя в каждом конкретном случае все слишком индивидуально. Можно ли говорить о какой-либо хаотичной, беспорядочной смене точек зрения, выводов, оценок? Нет, так как не являются беспорядочными развитие истории и изменения в области исторических представлений о прошлом и в целом логика развития, корни которой кроются в конечном счете в логике развития исторического процесса. Итогом взаимосвязи того и другого является расширение, уточнение, обогащение исторического знания, хотя это происходит не плавно, не механически и не всегда в пользу истины о прошлом.

Полной противоположностью представленного подхода к соотношению истории и естественных наук является неокантианская философия истории, возникшая в Германии в конце XIX в. Ее основные представители Г. Риккерт (1863—1936) и В. Виндельбанд (1848—1915) исходили из признания полной противоположности истории и естествознания, как по методу, так и по предмету исследования. По их мнению, в естествознании речь идет об изучении общего, повторяющегося (номотетический метод), а в истории предметом изучения является индивидуальное, неповторимое (идеографический метод). Согласно Г. Риккерту, при изучении, с одной стороны, природы, а с другой — истории возникает принципиальная противоположность [39].

Приведенные представления являются крайними вариантами решения проблемы и не исчерпывают ее истолкования. Отметим также, что подходы к проблеме соотношения истории и естественных наук зависели как от состояния научного знания в целом, так и в той или иной его области. Например, крупные научные достижения середины XX в. в области ядерной физики выдвинули эту дисциплину на первый план в общенаучной иерархии, а образ физика-ядерщика стал своеобразным символом ученого в общественном сознании.

Познание в любом его виде должно быть истинным, без этого оно не может быть научным; цель любой науки — достижение истины. В этом смысле природа научного познания едина: требование истины в равной мере приложимо и правомерно по отношению к любой области научного знания. То, что невозможно доказать как истину, не может считаться прерогативой науки. И, наконец, еще одно качество, характеризующее природу научного познания в целом: наука не существует ради нее самой, каждый вид научного познания служит, в конечном счете, удовлетворению потребностей и интересов людей. Каждая наука решает эту задачу по-своему.

Единство природы научного познания предполагает специфичность каждого его вида: оно выражено в особенности языка и стиля мышления, методов, процедур исследования и т.д. Специфичность порождается предметом научной дисциплины: каков предмет — таков и метод. Предмет формируется с учетом своеобразия изучаемых явлений как части объективной реальности. Историческое познание связано с изучением особого рода реальности — жизни общества, чем обусловлены, прежде всего, его свойства и особенности, отличающие его от естественно-научного познания. Некоторые особенности имеют особо важное, фундаментальное значение, они определяют статус исторической науки и ее место среди других наук. Первой из таких особенностей является то, что объект истории не существует в реальности в том смысле, в каком реальность рассматривается в естествознании. Ее объект — реальность, ставшая прошлым, ушедшая в небытие. Зримо, осязаемо она не существует для историков. Положение не меняет и тот факт, что ряд историков изучают современную им действительность, ведь она тоже с каждым днем уходит в небытие, становится прошлым. Четкой грани между современностью и прошлым, особенно ближайшим, нет. Зримые следы прошлого сохраняются в последующем развитии, но чем больше временной интервал между современной в каждый данный момент средой и прошлым, тем меньше остается места для существования в реальности последующего развития остатков прошлого, именуемых пережитками.

Пережитки рабства в виде колоната или патриархального рабства сохранялись и, следовательно, были доступны наблюдению и изучению как реальности в позднеримскую эпоху и раннесредневековый период. В эпоху же формирования средневековых феодальных отношений их уже не было. Пережитки далекого прошлого могут сохраняться в виде обычаев, что также свидетельствует о связи современности и прошлого. Даже когда от прошлого не остается никаких следов в реальной жизни, оно связано с ней через ряд опосредствующих звеньев в неразрывной цепи времен, из которой ничего не выбросить, не разрушая ее.

Историк может не считаться с тем, что любые перемены в обществе так или иначе связаны с его прошлым и подготовлены им. Но тогда остаются без объяснения причины, истоки этих перемен, ведь тот факт, что каждая эпоха и каждое поколение людей начинают свои действия не на пустом месте и не с нуля, а с того состояния, которое им досталось, — не по их воле и выбору — в наследство от прошлого, не требует доказательства. В переломные моменты истории это наследие в той или иной степени разрушалось, но и в этих случаях, чтобы понять суть перемен, необходимо обратиться к прошлому. Одним словом, Г.Гегель (1770 — 1831) прав: сущность — в прошлом. Разница между объектом исторического познания и объектом естественных наук заключается в следующем: прошлое изучается историком преимущественно не в реальности, а в виде его материальных остатков (археологические данные) и в форме письменных источников, тогда как объектом естественно-научного знания является непосредственно реальность.

Принадлежность объекта исторического познания к прошлому и существование его для историка в основном не в качестве реального бытия, а в виде его остатков — письменных, устных и вещественных — составляет первую особенность истории как науки. Прошлое невосстановимо ни в одной из своих фаз — ни экспериментально, ни каким-либо иным способом. Путешествие Т.Хейердала на Кон-Тики является, конечно, некоторой разновидностью эксперимента, имевшего научное значение, однако это вовсе ни возрождение прошлого, ни возврат к нему. Возможность эксперимента исключает в любом случае наличие новой исторической ситуации, над которой историк не властен. Он не может ею пренебречь в ходе исследования: время, его дух, специфику невозможно вернуть никому. Эксперимент не является средством научно-исторического познания, что не роняет статус истории как науки, она не является и не может быть областью экспериментального знания по своей природе. Стремление к повышению статуса научности историографии таким путем лишено всяких оснований. Можно сказать, что в механизме мышления историка нет такого эффективного средства доказательства истины получаемых результатов, как, скажем, у физика, да и не может быть, что не говорит о качестве знания. Путь историка к истине более труден и извилист, а результаты исследования далеко не всегда отличаются такой однозначностью содержания и смысла, степенью устойчивости, как это имеет место в естественных науках.

Вторая особенность исторического познания заключается в характере соотношения объекта и субъекта.

В естественных науках субъект всегда находится вне области изучаемых явлений, над ней. При изучении общественных явлений ученый чаще всего не является современником исследуемых событий, если речь идет о прошлом, однако в данном случае соотношение объекта и субъекта существенно иное: и сам субъект, и изучаемые им явления принадлежат одному целому — истории. Историческое познание является в этом смысле самопознанием общества.

Третья особенность исторического познания заключается в качественной незавершенности процесса развития истории. Изменения в мире явлений природы происходят настолько медленно, что естествоиспытатель может относиться к ним, как к чему-то неизменному, сформировавшемуся.

Совсем другое в истории, где качественные изменения были и остаются нормой исторического развития, причем процесс изменений выглядит как безостановочный. Отсюда следуют, по крайней мере, два вывода.

Во-первых, представления историка об истории в целом никогда не могут быть завершенными и выражаться в виде некоторой окончательной теории: каждый новый этап исторического развития с неизбежностью будет вносить коррективы, дополнения в сложившуюся систему взглядов.

С изучением явлений природы этого, как известно, не происходит: законы классической механики, открытые И.Ньютоном, и сегодня сохраняют силу для тех физических процессов, к которым эти законы относятся. Законы квантовой механики, открытые позднее, вовсе не являются результатом последующего развития в мире физических явлений, которого, скажем, не знал И.Ньютон. Новейшие открытия в области физики являются результатом развития научного физического знания, а не самих физических явлений и процессов.

Во-вторых, бесконечность процесса развития истории приводит к изменениям не только общетеоретических представлений историка, но и его конкретно-исторических взглядов и оценок тех или иных событий. Следует подчеркнуть: это не только развитие знания как такового, но и такое его развитие, которое обусловлено движением самой истории.

С каждой новой ступенью такого движения прошлое выглядит несколько иначе, чем раньше, хотя в каждом конкретном случае все слишком индивидуально. Можно ли говорить о какой-либо хаотичной, беспорядочной смене точек зрения, выводов, оценок? Нет, так как не являются беспорядочными развитие истории и изменения в области исторических представлений о прошлом и в целом логика развития, корни которой кроются в конечном счете в логике развития исторического процесса. Итогом взаимосвязи того и другого является расширение, уточнение, обогащение исторического знания, хотя это происходит не плавно, не механически и не всегда в пользу истины о прошлом.

На протяжении последних десятилетий происходит необыкновенно стремительное развитие естественной науки и техники.

Но естественная наука дает также совершенно новый взгляд на такой темп развития, а именно глубокий всесторонний взгляд на человека и его культуру в свете геологической и космологической перспектив. В этих научных областях длительность явления измеряется не годами, не десятилетиями, не веками — здесь оперируют миллионами или миллиардами лет. Интересно попытаться представить развитие человечества как его постепенную историческую эволюцию, так и быстрый прогресс, происходящий сейчас в геолого-космологическом плане. Поначалу человеческому уму трудно охватить такие огромные периоды времени, Какими манипулируют в этих областях науки. Хотя мы и рассуждаем о миллионах и миллиардах лет, лишь немногие из нас действительно имеют представление о том, что это значит. Тысяча лет — это большой отрезок времени, миллион лет, конечно, больше, а миллиард лет еще больше, но соотношения этих периодов времени лежат за пределами каждодневной человеческой практики.

Давайте поэтому будем пользоваться уменьшенной шкалой времени, чтобы сопоставить человеческое развитие с геологическим развитием: допустим, что одна секунда соответствует столетию. В таком случае Земля образовалась в результате космогонических процессов что-то более года назад. Жизнь на Земле появилась несколько месяцев назад. Переход от обезьяны к человеку закончился час или два часа тому назад. Так как история утверждает, что развитие человеческой культуры происходит в течение последних шести тысяч лет, то на нашей уменьшенной шкале времени человеческая история началась минуту назад. Промышленная революция произошла в течение последней секунды, а атомный век, космический век и век вычислительных машин — в последние десятые доли этой последней секунды.

Главной чертой нашего века является заметный рост человеческих знаний и мастерства. За короткий период времени — скажем, несколько секунд на нашей уменьшенной шкале времени — современные быстро развивающиеся науки и техника позволят нам исполнить многие желания. Развитие средств связи заставило планету уменьшиться; некоторые даже утверждают, что ее размер настолько сократился, что она становится слишком мала для человеческой техники. Несомненно, наука и техника все быстрее и быстрее изменяют облик Земли. Ее естественные ресурсы расходуются, а некоторые даже истощаются. Воздух и вода постоянно загрязняются, а в арсеналах сверхдержав сейчас достаточно атомных бомб, чтобы загрязнить всю планету. Скоро станет возможным изменять климат. С начала промышленной революции состав воздуха заметно изменился, и он может подвергнуться дальнейшим изменениям. Таким образом, легко поверить, что Земля действительно становится слишком мала для науки и техники будущего.

В результате начало космического века может стать важнейшим событием, происшедшим в человеческой истории (за исключением, возможно, лишь начала века вычислительных машин). Теперь человечество может покинуть Землю, ставшую слишком маленькой, чтобы удовлетворить человеческую потребность созидания, и он может выйти в окружающий космос. Вопрос в том, что заставит его сделать это?

Ответ на это во многом зависит от того, до каких пределов человек способен развить свою фантазию и деятельность. Если они будут ограничены политическими условиями, то нельзя ожидать больших успехов в области освоения космоса. Техника бурно развивается, и ей уже стало невыносимо тесно на нашей маленькой планете. Это яркий пример того, какой разрушительный потенциал может иметь такая могущественная сила, если пытаться втиснуть ее в прокрустово ложе. Катастрофы, пожалуй, можно избежать, если только человеку хватит прозорливости и воображения, чтобы вынести технику, а с ней и себя самого в космос.

Мы знаем, что формы жизни стали быстро множиться с момента появления молекулярных соединений достаточной степени сложности. Сейчас люди научились сотрудничать друг с другом и с машинами, которые они сами создали. Вторжение электронно- вычислительных машин в общество имеет решающее значение. Технический взрыв изменяет всю планету, делая ее более обитаемой в одних отношениях и менее обитаемой в других. Если техника, таким образом, может революционизировать одну планету, Землю, то она вскоре сможет изменить и другие. Хотя Марс и Венера сейчас непригодны для жизни, одной из задач развивающейся техники будет сделать их обитаемыми. Наши предки — микроорганизмы преобразовали Землю. Так почему же мы не сможем превратить — возможно, с помощью тех же микроорганизмов — соседние планеты, в удобное местожительство для растущей человеческой расы?

Содержание статьи

- Естественные науки: история возникновения

- Что такое естествознание

- Какие науки называются естественными

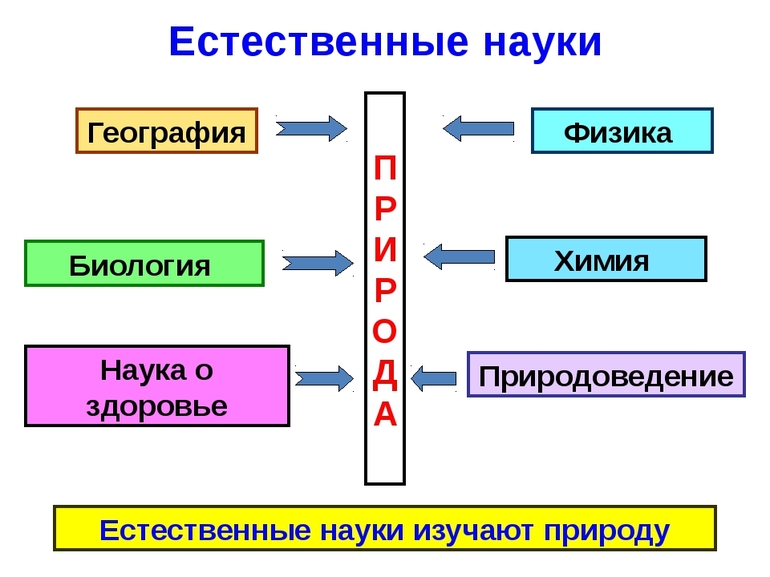

Базовый перечень подобных дисциплин выглядит следующим образом – физика, химия, биология, астрономия, география и геология.

Но с течением времени отдельные области данных наук соприкасались, в результате чего образовывались следующие дисциплины – геофизика, астрофизика, биохимия, химическая физика, геохимия, метеорология и многие другие. С течением времени они перестали считаться побочными и уже воспринимаются как вполне самостоятельные.

История естествознания

Согласно официальной истории данной дисциплины, она появилась еще более 3 тысяч лет назад, когда древние философы выделили три различных науки – физику, биологию и географию. Затем, казалось бы, довольно бытовые и прозаичные вещи, дали начало и другим дисциплинам. Например, торговые отношения и мореплавание – географии и астрономии, а совершенствование технических условий – физики и химии.

Основной причиной такого пересмотра существующей картины мира в Средние века стала попытка совмещения аристотелевского учения с христианством. Такая попытка потерпела крах, в результате чего ученые были вынуждены отказаться от аристотелевых догматов, что стало пусковым механизмом возникновения идей о существовании пустоты, бесконечности природы, бесконечного пространства, неидеальности небесных тел и общей возможной иррациональности.

Все науки можно разделить на две основные категории: социально-гуманитарные дисциплины и естествознание. Первые исследуют культуру и историю человечества, мысли, эмоции и коммуникации людей. Естественные науки — это дисциплины, ориентированные на постижение законов, управляющих природой. В понимании этой области знаний понятие природа включает в себя любые элементы Вселенной.

Цели и особенности

Наукой называется совокупность систематических действий, направленных на получение и организацию знаний о различных типах явлений, их объяснение. Основная задача естествознания — сформулировать законы, способные предсказать происходящее в окружающем мире. Отсюда вытекает стремление учёных исключить неопределённости, упрощая изучаемые явления. Основные признаки, которыми характеризуются естественные науки, можно представить следующим списком:

- Детерминированность. Сосредоточение на причинно-следственных объяснениях.

- Широкое использование экспериментов и математических моделей.

- Преобладание количественных методов.

- Объективность. Убеждения исследователей имеют слабое или не оказывают вообще никакого влияния на процесс или выводы.

- Воспроизводимость и надёжность результатов.

- Возможность экспериментальной проверки или опровержения.

- Стремление к обнаружению более общих принципов устройства мира.

Развитие естественных наук тесно связано с технологическим прогрессом. Отсутствие тех или иных технических возможностей может быть непреодолимым препятствием для анализа природных явлений.

Например, без инструментов наблюдения, таких как телескоп и микроскоп, учёные не смогли бы провести важнейшие исследования в области астрономии и микробиологии.

Важно понимать, что знания об окружающем мире несовершенны и даже бывают довольно далеки от истины. Теории, на которых базируются естественные науки, представляют собой лишь объяснение какого-либо явления. В зависимости от того, в какой степени они согласуются с реальностью, определяется их качество.

Прогресс естествознания происходит благодаря улучшению наблюдений с помощью более точных инструментов и обогащению информационной базы для логических рассуждений.

История естествознания

Можно считать, что естествознание зародилось в дописьменных человеческих сообществах. Ещё в те времена люди, наблюдая за природой, создавали знания о поведении животных, полезности растений в качестве продуктов питания и лекарств. Эта информация передавалась из поколения в поколение.

Доаристотелева эпоха

Подобные примитивные познания уступили более систематизированным исследованиям и выводам приблизительно в месопотамских и древнеегипетских культурах. Там появляются первые письменные свидетельства о естественной философии.

Традиция научного исследования характерна также для Древнего Китая, где даосские алхимики и философы экспериментировали с эликсирами для продления жизни.

Богатое наследие оставили народы древней индийской культуры. Некоторые понимания ими природы отражены в Ведах. Этот набор священных текстов описывает концепцию постоянно расширяющейся и трансформирующейся Вселенной.

Древнегреческие мыслители приблизили естественную философию к дисциплине о причинно-следственных связях в природе с элементами мифологии между 600 и 400 г. до н. э.

Некоторые открытия и гипотезы учёных античного мира поражают своей современностью:

Аристотель по праву считается отцом науки благодаря тому, что первый осознал важность эмпирического знания. Он применял свои методы практически ко всему, от поэзии и политики до астрономии. Школу познания античного философа можно суммировать следующими принципами:

- Изучение чужого опыта.

- Поиски общего согласия по вопросу.

- Систематическое исследование фактов, даже тех, которые частично относятся к предмету.

От философии к естествознанию

Труды Аристотеля и другая греческая натурфилософия достигли Европы приблизительно в середине XII века. Эти работы стали изучаться в новых университетах, несмотря на запреты церкви. В позднем Средневековье публикуются первые классификации наук на основе греческой и арабской философии, среди которых появилось в названиях естествознание.

Изобретение печатного станка в XV веке, микроскопа и телескопа коренным образом повлияло на эволюцию научных знаний об окружающем мире. Аристотелева философия отошла на второй план, уступив новым методам исследования. Природу учёные стали рассматривать как механизм, который для понимания следует разобрать на части. Одним из главных достижений научной революции XVII века стало повсеместное использование научного метода для изучения природы, что и сформировало базу естественных наук в том виде, в котором они существует в настоящее время.

Научный метод

Современные естественнонаучные дисциплины часто называют точными из-за интенсивного использования ими объективных количественных данных и опору на математику.

В отличие от них, общественные науки, такие как психология, социология и антропология, в большей степени полагаются на нечисловые оценки и, как правило, оперируют менее определёнными выводами. Формальные дисциплины, к которым относят математику и статистику, в более значительной степени оперируют количественными категориями, но, как правило, не включают в себя изучение природных явлений.

Основой всех естественных наук является научный метод — важнейший компонент современного естествознания, служащий фундаментом для анализа и объективной интерпретации исследований. Применение его предполагает цикл из формирования обоснованного предположения относительно эксперимента, изучения одной или группы переменных в качестве результата. Если предположение не соответствует выводам из опытов, оно исключается в пользу следующего.

Некоторые ключевые моменты, характерные для научного метода:

- Предположение должно быть проверяемым.

- Исследования включают в себя дедуктивные и индуктивные рассуждения.

- Эксперименты содержат зависимые от условий переменные.

- Опыты должны быть воспроизводимы с получением аналогичных, если не идентичных результатов.

Любую отрасль естествознания, которая сформирована без научного метода, нельзя назвать наукой. Например, теологические идеи невозможно проверить независимыми наблюдателями с использованием воспроизводимых опытов.

Законы и теории

Бытует мнение, что если учёные находят доказательства, поддерживающие гипотезу, последняя становится теорией, а в случае, когда теория верна, на её основании пишется закон. Это не совсем так. На самом деле факты, гипотезы, теории и законы — лишь отдельные инструменты научного метода. Они могут развиваться, но это не означает, что они обязательно переходят в новое качество. Упрощённо разница между терминами выглядит так:

- Закон — это описание наблюдаемого явления. Он не объясняет, почему явление существует или что его вызывает.

- Гипотезой называют ограниченное, предположительное объяснение феномена.

- Теория представляет собой логическую, систематическую внятную трактовку явления и его причин.

Кроме того, если какая-то закономерность становится законом, это не означает, что ситуация не изменится из-за будущих исследований. Использование определения закона у неспециалистов и учёных заметно отличается.

Научные законы не абсолютны, они могут иметь исключения, способны быть опровергнуты или получить развитие с течением времени.

Факты и законы работают на эмпирической, наблюдательной основе. Теории оперируют закономерностями на концептуальном уровне и зиждятся на логике, а не на наблюдениях. По аналогии с плохими и хорошими формальными объяснениями, теории также различаются по качеству. Наиболее важные критерии их оценки сводятся к следующему перечню:

- Логическая непротиворечивость. Теоретические построения, граничные условия и допущения согласуются друг с другом.

- Прогностическая сила. Насколько хорошо она предсказывает реальность.

- Опровергаемость. Гарантия эмпирической проверяемости.

- Экономичность. Объяснение сложного явления не должно быть за счёт неоправданного добавления новых конструкций.

С учётом того факта, что теории и наблюдения являются двумя столпами естествознания, научные исследования, соответственно, ведутся на двух уровнях: теоретическом и эмпирическом. Первый касается разработки абстрактных понятий о явлении и соотношениях между этими понятиями. Эмпирический уровень предполагает проверку концепций на достоверность действительным наблюдениям. Благодаря такому подходу теории совершенствуются в своём соответствии реальности.

Отрасли и дисциплины

Естествознание можно разделить на две большие группы: физические дисциплины и изучающие живые объекты. Их также можно классифицировать в зависимости от назначения. Так называемые чистые науки объясняют самые основные объекты и законы, их регулирующие.

Прикладные применяют фундаментальные теоретические знания для узких практических целей. Например, медицина ставит своей задачей излечение человеческих недугов на основе биологии.

Список естественных наук, которые считают основными, выглядит так:

- Физика. Фокусируется на свойствах и взаимодействии материи, энергии, пространства и времени. В общем рассматривается как фундаментальная система знаний, тесно связанная с математикой и логикой. Формулирование теорий о законах, управляющих Вселенной, характерно для этого комплекса естественных знаний с древних времён.

- Химия. В её интересы входит состав, структура и свойства веществ и изменение их результате реакций. Экспериментальная дисциплина, тесно связанная с остальной частью естествознания. Возникла из алхимии — сочетания эзотерики и физических экспериментов. Систематизация произошла после создания периодической таблицы и внедрения атомной теории вместе с разработкой исследователями фундаментального понимания форм материи.

- Биология. занимается изучением живых существ, их происхождения, эволюции и особенностей. Имеет дело с характеристиками и классификацией организмов, взаимодействием видов друг с другом и окружающей средой. Такие разделы, как ботаника, зоология и медицина, появились с первыми цивилизациями. Микробиология берёт начало с XVII века вместе с открытием микроскопа. Ключевые события в развитии науки связаны также с появлением теорий эволюции, применением методов, характерных для физики и химии на клеточном и молекулярном уровне. Делится на разделы в зависимости от масштаба изучения: жизни от молекулярной до экологии.

- География. Наука, описывающая происхождение, развитие и нынешнее состояние Земли. Объединяет комплекс методов познания о планете от картографии до метеопрогнозов. Включает в себя такие важные разделы, как океанография, геология, почвоведение, палеонтология. Хотя минералы и руды были предметами интереса на протяжении всей человеческой цивилизации, научное развитие знание о строении Земли приобрело лишь в XVIII веке. . Учение о небесных телах, их движении и явлениях, с ними связанных. Одна из самых древних дисциплин. Использует в качестве инструмента понимания процессов в небе физику и математические методы. Граничит с философскими вопросами о происхождении и будущем Вселенной. Ключевой фактор развития — появление и совершенствование телескопов.

Многие достижения, определяющие современную цивилизацию, есть результат знаний и технологий, порождённых исследованиями в области естественных наук.

Прогресс естествознания позволил человечеству победить неизлечимые в прошлом болезни, извлечь из недр Земли необходимые ресурсы, обеспечить население продуктами питания и совершить научно-техническую революцию.

Читайте также: