Физические свойства нуклеиновых кислот кратко

Обновлено: 28.06.2024

Нуклеиновые кислоты – фосфосодержащие биополимеры живых организмов, обеспечивающие сохранение и передачу наследственной информации.

Макромолекулы нуклеиновых кислот открыл в 1869 г. Швейцарский химик Ф. Мишер в ядрах лейкоцитов, обнаруженных в навозе. Позже нуклеиновые кислоты выявили во всех клетках растений и животных, грибов, в бактериях и вирусах.

Существует два вида нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК).

Как видно из названий, молекула ДНК содержит пентозный сахар дезоксирибозу, а молекула РНК – рибозу.

Сейчас известно большое количество разновидностей ДНК и РНК, которые отличаются друг от друга строением и значением в метаболизме.

В бактериальной клетке кишечной палочки содержится около 1000 разновидностей нуклеиновых кислот, а у животных и растений – ещё больше.

Каждому виду организмов характерен свой собственный набор этих кислот. ДНК локализируется преимущественно в хромосомах клеточного ядра (% всей ДНК клетки), а также в хлоропластах и митохондриях. РНК содержится в цитоплазме, ядрышках, рибосомах, митохондриях, пластидах.

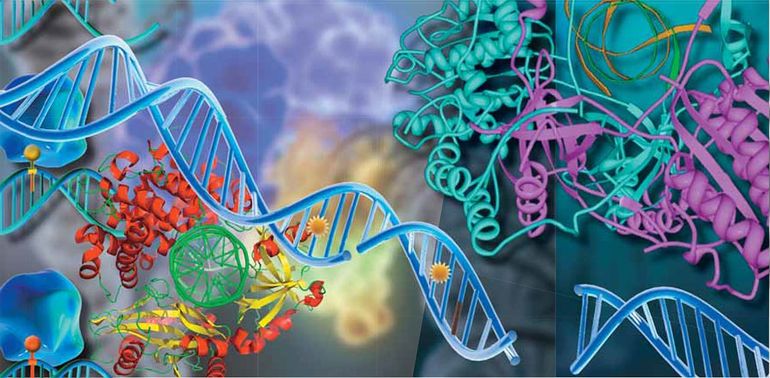

Состоит молекула ДНК из двух полинуклеотидных цепей, спирально закрученных относительно друг друга. Цепы расположены антипараллельно, то есть 3́-конец и 5́-конец.

Структурными компонентами (мономерами) каждой такой цепи являются нуклеотиды. В молекулах нуклеиновых кислот количество нуклеотидов различно - от 80 в молекулах транспортных РНК до нескольких десятков тысяч в ДНК.

Любой нуклеотид ДНК содержит одно из четырёх азотистых оснований (аденин, тимин, цитозин и гуанин), дезоксирибозу и остаток фосфорной кислоты.

Готовые работы на аналогичную тему

Нуклеотиды отличаются лишь азотистыми основаниями, между которыми существуют родственные связи. Тимин, цитозин и урацил относятся к пиримидиновым, а аденин и гуанин – к пуриновым основаниям.

Соседние нуклеотиды в полинуклеотидной цепи связаны ковалентными связями, образующимися между дезоксирибозой молекулы ДНК (или рибозой РНК) одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого.

Хотя в молекуле ДНК только четыре типа нуклеотидов, но благодаря изменению последовательности их расположения в длинной цепи молекулы ДНК достигают огромного разнообразия.

Две полинуклеотидные цепи объединяются в единую молекулу ДНК с помощью водородных связей, которые образуются между азотистыми основаниями нуклеотидов разных цепей.

Такая способность нуклеотидов к выборочному соединению называется комплементарностью, и это свойство обеспечивает образование новых молекул ДНК на основании исходной молекулы (репликация).

Двойная спираль стабилизируется многочисленными водородными связями (две образуются между А и Т, три - между Г и Ц) и гидрофобными взаимодействиями.

Диаметр ДНК составляет 2 нм, шаг спирали – 3,4 нм, а в каждом витке содержится 10 пар нуклеотидов.

Длина молекулы нуклеиновых кислот достигает сотни тысяч нанометров. Это значительно превышает наибольшую макромолекулу белка, длина которой в развёрнутом виде не больше 100 – 200 нм.

Самоудвоение молекулы ДНК

Каждому клеточному делению при условии абсолютно чёткого соблюдения нуклеотидной последовательности предшествует репликация молекулы ДНК.

Начинается она с того, что временно раскручивается двойная спираль ДНК. Это происходит под действием ферментов ДНК-топоизомеразы и ДНК-геликазы. ДНК-полимераза и ДНК-праймаза катализируют полимеризацию нуклеозидтрифосфатов и образование новой цепи.

Точность репликации обеспечивается комплементарным (А – Т, Г – Ц) взаимодействием азотистых оснований матричной цепи, которая строится.

Каждая полинуклеотидная цепь является матрицей для новой комплементарной цепи. В результате образуются две молекулы ДНК, одна половина каждой из которых происходит от материнской молекулы, а другая является заново синтезированной.

Две образовавшиеся новые молекулы ДНК являются точной копией исходной молекулы благодаря репликации.

Этот процесс является основой для передачи наследственной информации, которая осуществляющейся на клеточном и организменном уровнях.

- продуцирует углеводы, образующие комплементарную пару с нуклеотидами материнской матричной цепи;

- выступает катализатором при образовании ковалентной связи между концом растущей цепи и каждым новым нуклеотидом;

- корректирует цепь, удаляя нуклеотиды, которые неправильно включились.

Типы РНК и их функции

РНК представляет из себя одну полинуклеотидную цепь (у некоторых вирусов две цепи).

Мономерами являются рибонуклеотиды.

Азотистые основания в нуклеотидах:

- аденин (А);*

- гуанин (Г);

- цитозин (Ц);

- урацил (У).*

В клетке локализируется в ядре (ядрышке), митохондриях, хлоропластах, рибосомах, цитоплазме.

Синтезируется путём матричного синтеза по принципу комплементарности на одной из цепей ДНК, не способна к репликации (самоудвоению), лабильна.

Существуют различные типы РНК, которые отличаются по величине молекул, структуре, расположением в клетке и функциям.

Низкомолекулярные транспортные РНК (тРНК) составляют около 10% общего количества клеточной РНК.

В процессе передачи генетической информации каждая тРНК может присоединить и перенести лишь определённую аминокислоту (например, лизин) к рибосомам – месту синтеза белка. Но для каждой аминокислоты есть более одной тРНК. Потому существует намного больше 20 различных тРНК, которые отличаются по своей первичной структуре (имеют различную последовательность нуклеотидов).

С участием информационных, или матричных, РНК (иРНК) программируется синтез белков в клетке. Хотя их содержание в клетке относительно низкое – около 5% - от общей массы всех РНК клетки, по своему значению иРНК стоят на первом месте, поскольку они непосредственно осуществляют передачу кода ДНК для синтеза белков. При этом каждый белок клетки кодирует специфическая иРНК. Объясняется это тем, что РНК во время своего синтеза получают информацию от ДНК о структуре белка в виде скопированной последовательности нуклеотидов и для обработки и реализации переносят её к рибосоме.

Значение всех типов РНК состоит в том, что они являются функционально объединённой системой, направленной на осуществление в клетке синтеза специфических для неё белков.

Химическое строение и роль АТФ в энергетическом обмене

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) содержится в каждой клетке – в гиалоплазме (растворимой фракции цитоплазмы), митохондриях, хлоропластах и ядре.

Она обеспечивает энергией большинство реакций, происходящих в клетке. С помощью АТФ клетка способна двигаться, синтезировать новые молекулы белков, жиров и углеводов, избавляться от продуктов распада, осуществлять активный транспорт и т.п.

Молекула АТФ образована азотистым основанием, пятиуглеродным сахаром рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты. Фосфатные группы в молекуле АТФ между собой соединены высокоэнергетическими (макроэргическими) связями.

В результате гидролитического отщепления конечной фосфатной группы образуется аденозиндифосфорная кислота (АДФ) и освобождается энергия.

После отщепления второй фосфатной группы образуется аденозинмонофосфорная кислота (АМФ) и высвобождается ещё одна порция энергии.

АТФ образуется из АДФ и неорганического фосфата за счёт энергии, которая освобождается во время окисления органических веществ и в процессе фотосинтеза. Называется этот процесс называется фосфориллированием. При этом должно быть использовано не менее 40 кДж/моль АТФ, аккумулированной в её макроэргических связях.

Значит, основное значение процессов дыхания и фотосинтеза состоит в том, что они поставляют энергию для синтеза АТФ, при участии которой в клетке происходит значительное количество различных процессов.

АТФ чрезвычайно быстро восстанавливается. Пример У человека каждая молекула АТФ расщепляется и снова возобновляется 2400 раз на сутки, потому средняя длительность её жизни менее 1 мин.

Синтез АТФ осуществляется главным образом в митохондриях и хлоропластах. АТФ, которая образовалась, по каналах эндоплазматического ретикуллюма поступает в те участки клетки, где необходима энергия.

АТФ играет главную роль в энергетическом обмене клетки и организма.

Любые виды клеточной активности происходят за счёт энергии, которая освобождается во время гидролиза АТФ. Оставшаяся энергия (около 50%), которая освобождается во время расщепления молекул белков, жиров, углеводов и других органических соединений, рассеивается в виде тепла рассеивается и практически существенного значения для жизнедеятельности клетки не имеет.

Концентрированные НК - вязкие, поглощают ультрафиолетовый свет. Длинные цепочки НК - хрупкие.

Молекулы нуклеиновых кислот содержат множество отрицательно заряженных фосфатных групп и образуют комплексы с ионами металлов; их калиевая и натриевая соли хорошо растворимы в воде. Концентрированные растворы нуклеиновых кислот очень вязкие и слегка опалесцируют, а в твердом виде эти вещества белые. Нуклеиновые кислоты сильно поглощают ультрафиолетовый свет, и это свойство лежит в основе определения их концентрации. С этим же свойством связан и мутагенный эффект ультрафиолетового света.

Длинные молекулы ДНК хрупки и легко ломаются, например при продавливании раствора через шприц. Поэтому работа с высокомолекулярными ДНК требует особой осторожности.

Нуклеиновые кислоты представляют собой биополимерные соединения, которые играют жизненно важную роль при поддержании жизни в клетках живого организма. Впервые они были выявлены в ядре клеток в конце XIX столетия. Основные функции нуклеиновых кислот — это сохранение, копирование и реализация наследственной (генетической) информации.

Виды нуклеотидов

В природе существует два вида нуклеиновых кислот — рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеиновые (ДНК). Основанием каждой из них является азотистое основание, остаток фосфорной кислоты и пятиуглеродный сахар.

В состав ДНК входит четыре разновидности нуклеотидов, отличие которых заключается в азотистом соединении:

- А — аденин;

- Т — тимин;

- Ц — цитозин;

- Г — гуанин.

Что касается РНК, то они тоже имеют несколько видов в зависимости от азотистого основания:

- У — урацилом;

- Ц — цитозин;

- Г — гуанин;

- А — аденин.

Поговорим и о физических свойствах нуклеотидов. Они легко растворяются в воде, но при этом практически нерастворимы в растворителях, имеющих органическое происхождение. Очень восприимчивы к температурным перепадам, а также критическим показателям значения уровня рН.

Молекулы ДНК обладают весомой молекулярной массой, благодаря чему могут фрагментироваться в результате механического воздействия.

Нуклеиновые кислоты и их строение

Прежде всего необходимо узнать, что нуклеотидами являются мономеры нуклеиновых кислот. Они соединены между собой линейно, формируя длинные молекулярные соединения нуклеиновых кислот. Самыми длинными полимерами являются цепочки молекул ДНК. Как правило, длина молекул РНК значительно меньше, но при этом может отличаться (зависит от типа).

При формировании полинуклеотидного соединения остатки фосфорной кислоты взаимодействуют с трехатомным углеродом пентозы. Аналогичная связь формируется между фосфорной кислотой и пятиатомным углеродом сахара непосредственно в нуклеиновой кислоте.

Исходя из этого, индивидуальная характеристика нуклеиновой кислоты — это последовательность пентозы с мостиками фосфорных кислот. Азотистые основания отделяются по сторонам.

Стоит добавить, что молекулы ДНК не только длиннее в сравнении с РНК, но и состоят из нескольких цепей, которые соединены между собой химически водородными связями. Такие структурные связи формируются по принципу комплементарности: гуанин комплементарен цитозину, а аденин — тимину.

Нуклеотиды содержат в себе такие вещества:

Образоваться такие связи могут и в структурах РНК, но водородные связи формируются между нукленовыми кислотами одной цепи.

Функции нуклеотидов

Местонахождение в клетках аминокислот, белка и нуклеотидов поддерживает их жизнедеятельность, а также сохранение, передачу и верную реализацию генетической наследственности. Стоит в отдельности рассмотреть функции ДНК, РНК и их разновидностей в жизни живых организмов.

Значение ДНК

В клетках ДНК вся информация в основном сосредоточена в ядре клетки. Бактериальная среда, как правило, в формуле занимает одну кольцевую молекулу, находится в неправильной формы образовании в цитоплазме, именуемым нуклеотидом. Гены, входящие в состав наследственной информации генома, являются единицей передачи генетической наследственности. Признак частицы — открытая рама считывания.

- Самая важная биологическая функция вида — генетическая, клетка является носителем генетической информации (благодаря этой особенности, каждый вид на планете обладает своими индивидуальными особенностями).

- Наследственную информацию ДНК способно передавать в ряду целых поколений не без дополнительного участия и РНК.

- Осуществляет процессы регуляции биосинтеза белка.

Хранение и передача информации (генетической предрасположенности) осуществляется за счет биосинтеза белка посредством и-РНК, т-РНК.

Свойства РНК

В природе различают три разновидности РНК, каждая из которых предназначена для выполнения особой роли в осуществлении синтеза белка.

- Транспортная предназначена для транспортировки активированных аминокислот по организму к рибосомам. Это необходимо для осуществления синтеза полипептидных молекул. Исследования показали, что одна транспортная молекула способна связаться лишь с одной из 20 аминокислот. Они служат в качестве транспортировщиков специфических аминокислот и углеводов. Длина транспортной цепи значительно короче матричной, в состав входит приблизительно 80 нуклеотидов, визуально имеет вид клеверного листа.

- Матричная занимается копированием наследственного кода из ядра в цитоплазму. За счет этого процесса осуществляется синтез разнообразных белков. Схема строения представляет собой одноцепочную молекулу, она является неотъемлемой составляющей цитоплазмы. В составе молекулы содержится до нескольких тысяч нуклеотидов, они занимаются транспортировкой наследственной информации через мембрану ядра к очагу синтеза на рибосоме. Копирование информации осуществляется посредством транскрипции.

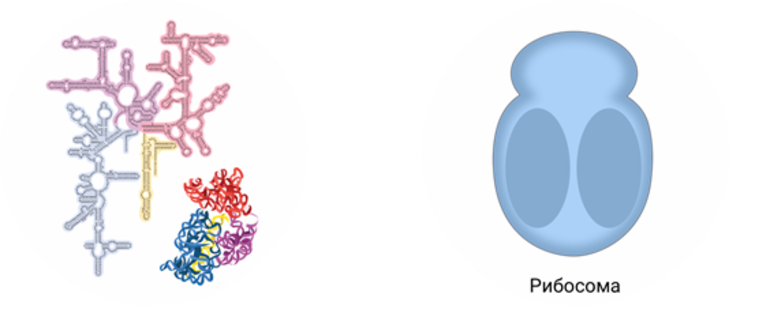

- Рибосомная задействует около 73 белков для формирования рибосом. Они собой представляют клеточные органеллы, на которых осуществляется сбор полипептидных молекул. Основные задачи рибосомной молекулы — это формирование центра рибосомы (активного); неотъемлемый структурный элемент рибосом, обеспечивающий их правильное функционирование; первоначальное взаимодействие рибосомы с кодоном-инициатором для выявления рамки считывания; обеспечение взаимодействия рибосомных молекул с транспортными.

История исследований

На протяжении десятилетий ведущие ученые мира занимались исследованием нуклеотидов. Рассмотрим более подробно историю изучения нуклеотидов.

Нуклеотиды — это неотъемлемая составляющая каждой клетки живого организма, обеспечивающая ее жизнедеятельность, а также хранение, транспортировку и реализацию наследственной (генетической) наследственности. Ученые посвятили годы изучению видов и строения молекул, что открывает перед человеком большие возможности.

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ – биологические полимерные молекулы, хранящие всю информацию об отдельном живом организме, определяющие его рост и развитие, а также наследственные признаки, передаваемые следующему поколению. Нуклеиновые кислоты есть ядрах клеток всех растительных и животных организмов, что определило их название (лат. nucleus – ядро).

Состав полимерной цепи нуклеиновых кислот.

Полимерная цепь нуклеиновых кислот собрана из фрагментов фосфорной кислоты Н3РО3 и фрагментов гетероциклических молекул, представляющих собой производные фурана. Есть лишь два вида нуклеиновых кислот, каждая построена на основе одного из двух типов таких гетероциклов – рибозы или дезоксирибозы (рис. 1).

Рис. 1. СТРОЕНИЕ РИБОЗЫ И ДЕЗОКСИРИБОЗЫ.

Название рибоза (от лат. Rib – ребро, скрепка) имеет окончание – оза, что указывает на принадлежность к классу сахаров (например, глюкоза, фруктоза). У второго соединения нет группы ОН (окси-группа), которая в рибозе отмечена красным цветом. В связи с этим втрое соединение называют дезоксирибозой, т.е., рибоза, лишенная окси-группы.

Структура ДНК.

Молекула ДНК служит отправной точкой в процессе роста и развития организма. На рис. 2 показано, как объединяются в полимерную цепь два типа чередующихся исходных соединений, показан не способ синтеза, а принципиальная схема сборки молекулы ДНК.

В окончательном варианте полимерная молекула ДНК содержит в боковом обрамлении азотсодержащие гетероциклы. В образовании ДНК участвуют четыре типа таких соединений, два из них представляют собой шестичленные циклы, а два – конденсированные циклы, где шестичленное кольцо спаяно с пятичленным (рис. 3).

Рис. 3. СТРОЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ, входящих в состав ДНК

На втором этапе сборки к свободным группам ОН дезоксирибозы присоединяются показанные выше азотсодержащие гетероциклические соединения, образуя у полимерной цепи боковые подвески (рис. 4).

Присоединенные к полимерной цепи молекулы аденина, тимина, гуанина и цитозина обозначают первыми буквами названий исходных соединений, то есть, А, Т, Г и Ц.

Сама полимерная цепь ДНК имеет определенную направленность – при мысленном продвижении вдоль молекулы в прямом и обратном направлении одни и те же группировки, входящие в состав цепи, встречаются на пути в разной последовательности. При движении в одном направлении от одного атома фосфора к другому вначале на пути следования идет группа СН2, а затем две группы СН (атомы кислорода можно не принимать во внимание), при движении в противоположном направлении последовательность этих групп будет обратной (рис. 5).

Рис. 5. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ ДНК. При описании того, в каком порядке чередуются присоединенные гетероциклы, принято использовать прямое направление, то есть от группы СН2 к группам СН.

На следующей стадии две молекулы ДНК объединяются, располагаясь таким образом, чтобы начало и концы цепей были направлены в противоположные стороны. В этом случае гетероциклы двух цепей обращены навстречу друг другу и оказываются расположенными неким оптимальным образом, имеется в виду, что между парами группировок С=О и NH2 , а также между є N и NH=, входящими в состав гетероциклов, возникают водородные связи (см. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ). На рис. 6 показано, как располагаются две цепи относительно друг друга и как при этом возникают водородные связи между гетероциклами. Самая важная деталь – состоит в том, что пары, связанные водородными связями, жестко определены: фрагмент А всегда взаимодействует с Т, а фрагмент Г – всегда с Ц. Строго определенная геометрия этих групп приводит к тому, что эти пары исключительно точно подходят друг другу (как ключ к замку), пара А-Т связана двумя водородными связями, а пара Г-Ц – тремя связями.

Водородные связи заметно слабее обычных валентных связей, но из-за большого их количества вдоль всей полимерной молекулы соединение двух цепей становится достаточно прочным. В молекуле ДНК содержится десятки тысяч групп А, Т, Г и Ц и порядок их чередования в пределах одной полимерной молекулы может быть различным, например, на определенном участке цепи последовательность может иметь вид: -А-А-Т-Г-Ц-Г-А-Т-. Поскольку взаимодействующие группы строго определены, то на противолежащем участке второй полимерной молекулы обязательно будет последовательность –Т-Т-А-Ц-Г-Ц-Т-А-. Таким образом, зная порядок расположения гетероциклов в одной цепи, можно указать их размещение в другой цепи. Из этого соответствия следует, что суммарно в сдвоенной молекуле ДНК количество групп А равно количеству групп Т, а количество групп Г – количеству Ц (правило Э.Чаргаффа).

Две молекулы ДНК, связанные водородными связями, показаны на рис. 5 в виде двух плоско лежащих цепей, однако в действительности они располагаются иным образом. Истинное направление в пространстве всех связей, определяемое валентными углами и стягивающими водородными взаимодействиями, приводит к определенном изгибам полимерных цепей и повороту плоскости гетероциклов, что приблизительно показано в первом видеофрагменте рис. 7 с помощью структурной формулы. Гораздо точнее всю пространственную конструкцию можно передать только с помощью объемных моделей (рис. 7, второй видеофрагмент). При этом возникает сложная картина, поэтому принято использовать упрощенные изображения, которые особенно широко применяют при изображении структуры нуклеиновых кислот или белков. В случае нуклеиновых кислот полимерные цепи изображают в форме плоских лент, а гетероциклические группировки А, Т, Г и Ц – в виде боковых стержней или простых валентных штрихов, имеющих различные цвета, либо содержащих на конце буквенные обозначения соответствующих гетероциклов (рис. 7, третий видеофрагмент).

Во время поворота всей конструкции вокруг вертикальной оси (рис. 8) отчетливо видна спиральная форма двух полимерных молекул, которые как бы навиты на поверхность цилиндра, это широко известная двойная спираль ДНК.

При таком упрощенном изображении не исчезает основная информация – порядок чередования группировки А, Т, Г и Ц, определяющий индивидуальность каждого живого организма, вся информация записана четырехбуквенным кодом.

Строение полимерной цепи и обязательное присутствие четырех типов гетероциклов однотипно для всех представителей живого мира. У всех животных и высших растений количество пар А – Т всегда несколько больше, чем пар Г – Ц. Отличие ДНК млекопитающих от ДНК растений в том, что у млекопитающих пара А – Т на всем протяжении цепи встречается ненамного чаще (приблизительно в 1,2 раза), чем пара Г – Ц. В случае растений предпочтительность первой пары гораздо более заметна (приблизительно в 1,6 раза).

ДНК – одна из самых больших известных на сегодня полимерных молекул, у некоторых организмов ее полимерная цепь состоит из сотен миллионов звеньев. Длина такой молекулы достигает нескольких сантиметров, это очень большая величина для молекулярных объектов. Т.к. поперечное сечение молекулы всего 2 нм (1нм = 10 –9 м), то ее пропорции можно сопоставить с железнодорожным рельсом длиной в десятки километров.

Химические свойства ДНК.

В воде ДНК образует вязкие растворы, при нагревании таких растворов до 60° С или при действии щелочей двойная спираль распадается на две составляющие цепи, которые вновь могут объединиться, если вернуться к исходным условиям. В слабокислых условиях происходит гидролиз, в результате частично расщепляются фрагменты –Р-О-СН2- с образованием фрагментов –Р-ОН и НО-СН2 , соответственно результате образуются мономерные, димерные (сдвоенные) или тримерные (утроенные) кислоты, представляющие собой звенья, из которых была собрана цепь ДНК (рис. 9).

Рис. 9. ФРАГМЕНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ РАСЩЕПЛЕНИИ ДНК.

Более глубокий гидролиз позволяет отделить участки дезоксирибозы от фосфорной кислоты, а также группировку Г от дезоксирибозы, т.е., более детально разобрать молекулу ДНК на составляющие компоненты. При действии сильных кислот (помимо распада фрагментов –Р(О)-О-СН2-) отщепляются и группировки А и Г. Действие иных реагентов (например, гидразина) позволяет отделить группировки Т и Ц. Более деликатное расщепление ДНК на компоненты проводят с помощью биологического препарата – дезоксирибонуклеазы, выделяемой из поджелудочной железы (окончание -аза всегда указывает на то, что данное вещество представляет собой катализатор биологического происхождения – фермент). Начальная часть названия – дезоксирибонуклеаза – указывает, какое именно соединение расщепляет этот фермент. Все указанные способы расщепления ДНК ориентированы, в первую очередь, на детальный анализ ее состава.

Самая важная информация, содержащаяся в молекуле ДНК, – порядок чередования групп А, Т, Г и Ц , ее получают с помощью специально разработанных методик. Для этого создан широкий набор ферментов, которые находят в молекуле ДНК строго определенную последовательность, например, Ц-T-Г-Ц-A-Г (а также соответствующую ей последовательность на противоположной цепи Г-А-Ц-Г-Т-Ц) и вычленяют ее из состава цепи. Таким свойством обладает фермент Pst I (торговое наименование, оно образуется из названия того микроорганизма Providencia stuartii, из которого получают этот фермент). При использовании другого фермента Pal I удается найти последовательность Г-Г-Ц-Ц. Далее сопоставляются результаты, полученные при действии широкого набора различных ферментов по заранее разработанной схеме, в результате удается определить последовательность таких групп на определенном участке ДНК. Сейчас подобные методики доведены до стадии широкого применения, они используются в самых разнообразных областях, далеких от научных биохимических исследований, например, при идентификации останков живых организмов или установлении степени родства.

Структура РНК

во многом напоминает ДНК, отличие в том, что в основной цепи фрагменты фосфорной кислоты чередуются с рибозой, а не с дезоксирибозой (рис.). Второе отличие – к боковому обрамлению присоединяется гетероцикл урацил (У) вместо тимина (Т), остальные гетероциклы А, Г и Ц те же, что у ДНК. Урацил отличается от тимина отсутствием метильной группы, присоединенной к циклу, на рис. 10 эта метильная группа выделена красным цветом.

Рис. 10. ОТЛИЧИЕ ТИМИНА ОТ УРАЦИЛА – отсутствие у второго соединения метильной группы, выделенной в тимине красным цветом.

Фрагмент молекулы РНК показан на рис. 11, порядок следования группировок А, У, Г и Ц, а также их количественное соотношение может быть различным.

Рис.11. ФРАГМЕНТ МОЛЕКУЛЫ РНК. Основное отличие от ДНК – наличие группировок ОН в рибозе (красный цвет) и фрагмента урацила (синий цвет).

Полимерная цепь РНК приблизительно в десять раз короче, чем у ДНК. Дополнительное отличие в том, что молекулы РНК не объединяются в двойные спирали, состоящие из двух молекул, а обычно существуют в виде одиночной молекулы, которая на некоторых участках может образовывать сама с собой двухцепные спиральные фрагменты, чередующиеся с линейными участками. На спиральных участках взаимодействие пар соблюдается также строго, как в ДНК. Пары, связанные водородными связями и формирующие спираль (А-У и Г-Ц), возникают на тех участках, где расположение групп оказывается благоприятным для такого взаимодействия (рис. 12).

Для подавляющего большинства живых организмов количественное содержание пар А-У больше чем Г-Ц, у млекопитающих в 1,5–1,6 раза, у растений – в 1,2 раза. Существует несколько типов РНК, роли, которых в живом организме различны.

Химические свойства РНК

напоминают свойства ДНК, однако наличие дополнительных групп ОН в рибозе и меньшее (в сравнении с ДНК) содержание стабилизированных спиральных участков делает молекулы РНК химически более уязвимыми. При действии кислот или щелочей основные фрагменты полимерной цепи Р(О)-О-СН2 легко гидролизуются, группировки А, У, Г и Ц отщепляются легче. Если нужно получить мономерные фрагменты (подобные тем, что на рис. 9), сохранив при этом химически связанные гетероциклы, используют деликатно действующие ферменты, называемые рибонкулеазами.

Участие ДНК и РНК в синтезе белков

– одна из основных функций нуклеиновых кислот. Белки – важнейшие компоненты каждого живого организма. Мышцы, внутренние органы, костная ткань, кожный и волосяной покров млекопитающих состоят из белков. Это полимерные соединения, которые собираются в живом организме из различных аминокислот. В такой сборке управляющую роль играют нуклеиновые кислоты, процесс проходит в две стадии, причем на каждой из них определяющий фактор – взаимоориентация азотсодержащих гетероциклов ДНК и РНК.

Основная задача ДНК – хранить записанную информацию и предоставлять в тот момент, когда начинается синтез белков. В связи с этим понятна повышенная химическая устойчивость ДНК в сравнении с РНК. Природа позаботилась о том, чтобы сохранить по возможности основную информацию неприкосновенной.

На первой стадии часть двойной спирали раскрывается, освободившиеся ветви расходятся, и на группах А, Т, Г и Ц, оказавшихся доступными, начинается синтез РНК, называемой матричной РНК, поскольку она как копия с матрицы точно воспроизводит информацию, записанную на раскрывшемся участке ДНК. Напротив группы А, принадлежащей молекуле ДНК, располагается фрагмент будущей матричной РНК, содержащий группу У, все остальные группы располагаются друг напротив друга в точном соответствии с тем, как это происходит при образовании двойной спирали ДНК (рис. 13).

По указанной схеме образуются полимерная молекула матричной РНК, содержащая несколько тысяч мономерных звеньев.

На втором этапе матричная ДНК перемещается из ядра клетки в околоядерное пространство – цитоплазму. К полученной матричной РНК подходят так называемые транспортные РНК, которые несут с собой (транспортируют) различные аминокислоты. Каждая транспортная РНК, нагруженная определенной аминокислотой, приближается к строго обусловленному участку матричной РНК, нужное место обнаруживается с помощью все того же принципа взаимосоответствия групп А-У, и Г-Ц. В конечном итоге две аминокислоты, оказавшиеся рядом, взаимодействуют между собой, так начинается сборка будущей белковой молекулы (рис. 14).

Важная деталь состоит в том, что временное взаимодействие матричной и транспортной РНК проходит всего по трем группам, например, к триаде Ц-Ц-У матричной кислоты может подойти только соответствующая ей тройка Г-Г-А транспортной РНК, которая непременно несет с собой аминокислоту глицин (рис. 14). Точно также к триаде Г-А-У может приблизиться лишь набор Ц-У-А, транспортирующий только аминокислоту лейцин. Таким образом, последовательность групп в матричной РНК указывает, в каком порядке должны соединяться аминокислоты. Кроме того, система содержит в закодированном виде дополнительные регулирующие правила, некоторые последовательности из трех групп матричной РНК указывает на то, что в этом месте синтез белка должен остановиться, т.е. молекула достигла необходимой длины.

Показанный на рис. 14 синтез белка проходит с участием еще одного – третьего вида РНКислот, они входят в состав рибосом и потому их называют рибосомными. Рибосома, представляющая собой ансамбль определенных белков рибосомных РНК, обеспечивает взаимодействие матричной и транспортной РНК, играя роль конвейерной ленты, которая передвигает матричную РНК на один шаг после того, как произошло соединение двух аминокислот.

Основной смысл двухстадийной схемы, показанной на рис. 13 и 14, состоит в том, что полимерная цепь белковой молекулы собирается из различных аминокислот в намеченном порядке и строго по тому плану, который был записан в закодированном виде на определенном участке ДНК. Таким образом, ДНК представляет собой отправную точку всего этого запрограммированного процесса.

В процессе жизнедеятельности белки постоянно расходуются, и потому они регулярно воспроизводятся по описанной схеме, весь синтез белковой молекулы, состоящей из сотен аминокислот, проходит в живом организме приблизительно в течение одной минуты.

Первые исследования нуклеиновых кислот были проведены во второй половине 19 в., понимание того, что в ДНК зашифрована вся информация о живом организме, пришло в середине 20 в., структуру двойной спирали ДНК установили в 1953 Дж.Уотсон и Ф.Крик на основании данных рентгеноструктурного анализа, что признано крупнейшим научным достижением 20 столетия. В середине 70-х годов 20 в. появились методики расшифровки детальной структуры нуклеиновых кислот, а вслед за тем были разработаны способы их направленного синтеза. Сегодня ясны далеко не все процессы, происходящие в живых организмах с участием нуклеиновых кислот, и сегодня это одна из самых интенсивно развивающихся областей науки.

Читайте также: