Феодальная раздробленность на белорусских землях кратко

Обновлено: 28.06.2024

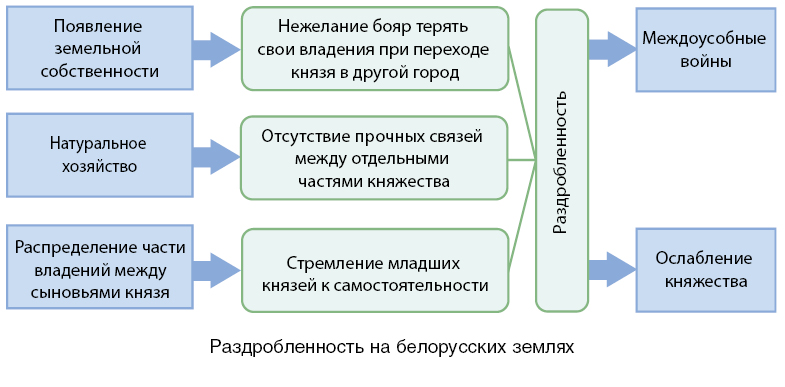

1. Используя схему на с. 83, назовите причины раздробленности на белорусских землях.

Причины раздробленности на белорусских землях:

- нежелание бояр терять свои владения при переходе князя в другой город;

- отсутствие прочных связей между отдельными частями княжества;

- стремление младших князей к самостоятельности.

2. Как происходил процесс распада на мелкие владения Полоцкого и Туровского княжеств?

После 1101 г. Полоцкая земля оказалась разделенной между сыновьями Всеслава Брячиславича. Менская волость была передана Глебу Всеславичу еще при жизни отца. Контроль над Полоцком и верховный титул князя полоцкого перешли к Борису. Другие сыновья получили Друцк, Лукомль и Витебск. К 1180-м гг. контроль над Полоцком переходил от минских князей Глебовичей к витебским князьям Васильковичам.

В 1157 г. туровским князем стал правнук Владимира Мономаха Юрий Ярославич. Киевский князь два раза ходил походом на Туров, но в 1161 г. вынужден был признать Туровское княжество вотчиной князя Юрия. Так появилась отдельная династия турово-пинских князей. Туровское княжество быстро распалось на уделы. Сыновья Юрия Ярославича получили Пинск, Городец, Клецк.

3. Назовите особенности удельного периода в Полоцком и Туровском княжествах.

Особенности удельного периода в Полоцком княжестве:

- укрепление каждого удельного княжества могло происходить за счет присоединения соседних территорий или колонизации балтских земель;

- при сохранении авторитета главного города быстро развивались менский и витебский уделы.

Особенности удельного периода в Туровском княжестве:

- быстрый распад княжества на уделы.

1097 г. - съезд князей в г.Любече, на котором решался вопрос наследственной принадлежности земель, прекращения междоусобиц (принятое на съезде решение поспособствовало распаду Киевской Руси).

1101 г. - Полоцкая земля оказалась разделенной между сыновьями Всеслава Брячиславича.

1116 г. и 1118 г. - два похода киевского князя Владимира Мономаха на Менск. В результате в 1119 г. князь Глеб был пленен и вывезен в Киев, где вскоре умер.

1129 г. - принудительная высылка полоцких князей в Византию с целью окончательного включения Полоцкой земли в состав Киевской Руси.

1157 г. - туровским князем стал правнук Владимира Мономаха Юрий Ярославич. Он отказался переходить на другой престол иуступать город своему родственнику. Киевский князь два раза ходил походом на Туров, но в 1161 г. вынужден был признать Туровское княжество вотчиной князя Юрия. Так появилась отдельная династия турово-пинских князей и Туровское княжество быстро распалось на уделы.

1240-е гг. - монгольское ношествие (возникла потребность в новом военнополитическом союзе, способном дать отпор внешней агрессии).

5. Проследите при помощи таблицы особенности политической истории вашего региона (области, района) в XII — начале XIII в.

1104—1116 гг. - войны менского князя Глеба Всеславича с киевскими князьями.

Походы киевского князя Владимира Мономаха на

Менск в 1116 и 1118 гг. В результате в 1119 г. князь Глеб был пленен и вывезен в Киев, где вскоре умер.

Вторая половина XII века - борьба против Друцких и Витебских князей.

В 1164 году Володарь Глебович разбил с помощью литовцев полоцкого князя Рогволода Борисовича, он укрепил независимость Минского княжества от Полоцка.

Во второй половине XIII веке в Минском княжестве начало усиливаться влияние литовских князей , в результате чего минские князья фактически стали вассалами Великого княжества Литовского.

Разделы сайта

Время. Список [ X - XXI век ]

[X - XXI век]

Европа

Византийский император Иоанн II Комнин одержал победу над сельджуками • II крестовый поход • Правление Фридриха 1 Барбароссы - императора "Священной Римской империи" • Рождение Чингисхана • Правление царицы Тамары в Грузии • Мусульмане вновь взяли Иерусалим, отобрав его у христиан • Правление английского короля Ричарда Львиное Сердце • III крестовый поход • Признание Византией независимости Сербии • Папа римский Целестин III провозглашает северный крестовый поход. Основан Тевтонский орден • IV крестовый поход • Вытеснение полабских славян немцами и датчанами •

Беларусь этнос, религия • Феодальная раздробленность — Полоцк, Минское, Витебское, Друцкое, Изяславское, Логойское, Стрежевское, Городцовское, Гродненское, Мстиславское, Смоленское княжества, Туровский и Клецкий уделы, Литва •

• Дробление Полоцкого княжества на уделы сыновьями Всеслава Чародея После смерти Всеслава Чародея Полоцкое княжество (охватывало примерно половину современной Беларуси и достигало берегов Рижского залива) было разделено на Минское, Витебское, Друцкое, Изяславское, Логойское, Стрежевское и Городцовское княжества между его сыновьями. Междуусобные войны. Войны с Киевом. В 1129 году князь киевский Мстислав высылает в Византию шестерых захваченных Рогволодовичей. За время их отсутствия в Полоцке сильно возросла роль веча. Через 10 лет князья возвращаются, но с этого времени князей в Полоцке выбирало вече. • Распад Туровского княжества на Туровский и Клецкий уделы.

• Северо-восточные белорусские земли входят в раздробленное Полоцкое княжество • На северо-западе (Новогрудок-Вильно-Минск-Слоним) под наплывом полабских славян формируется Литва (еще не государство) • На западе белорусских земель образуется Гродненское княжество. • Восточные белорусские земли входят в княжество Смоленское. • На юге часть Полесья входит в Волынское и Черниговское княжества, часть — в Туровское княжество

• На территории Беларуси известно около 30 городов: Полоцк, Витебск, Заславль, Туров, Усвят, Копысь, Минск, Орша, Друцк, Логойск, Лукомль, Брест, Пинск, Голотическ, Борисов, Браслав, Стрежев (Стреглав), Слуцк, Неколоч, Еменец, Одрск, Городец, Гродно, Клецк, Мядель, Кривич-Город, а также вассальные города-крепости в нижнем Подвинье Герцике, Кукенойс и др. (ныне территория Латвии).

• 1101-1119 Княжение в Минске (Менске) первого князя Глеба Всеславича (сына полоцкого князя Всеслава Брячиславича). • 1101-1167 Жизнь и деятельность Евфросиньи Полоцкой (светское имя Предслава) — просветительницы древнебелорусских земель, игуменьи Полоцкого монастыря святого Спаса. • 1102 Основание города Борисова князем Борисом Всеславичем. • 1104 Поход на Минск коалиции князей Киевской Руси, организованный Владимиром Мономахом; дружина минского князя Глеба Всеславича отбила нападение и осаду города. • 1106 Минский князь Глеб Всеславич с братьями организовал походы на земгалов (одно из племен предков латышей) и в Литву Завилейскую. • 1116 Первые летописные сведения о г.Слуцке (летописный Случеск, Слуцеск); захват г. Слуцка минским князем Глебом Всеславичем. • 1117 Первое летописное упоминание Новогрудской (Новогородской) земли (центр г. Новогрудок). Походы минского князя Глеба Всеславича в Смоленскую и Новогородскую земли. • 1119 Киевский князь Мстислав Владимирович осадил г.Минск, взял его и пленил минского князя Глеба Всеславича (в 1129 г. сослан в Византию в числе 6 князей Полоцкой земли). • 1127 Первые летописные сведения о городах Гродно (Городно, Городень) и Клецк как центрах удельных княжеств, а также о городах Полоцкой земли Стрежев и Неколоч. Поход на полоцкие земли дружин гродненского князя Всеволода Давидовича, туровского князя Вячеслава Владимировича, клецкого князя Вячеслава Ярославича и других; они захватили и разграбили город Изяславль (Заславль). • 1129 Киевский князь Мстислав Владимирович захватил и сослал в Константинополь (Византия) 6 князей полоцкой династии Изяславичей (по некоторым сведениям, они вернулись на родину в 1140 г.). • 1120-е Возникновение монументальных памятников эпиграфики Беларуси — Борисовых камней: 4 огромных валуна (языческие фетиши), на которых по велению полоцкого князя Бориса Всеславича высечены 6-ко-нечные кресты и надписи "Господи, помози рабу своему Борису". • 1130 — 1182 Жизнь и деятельность Кирилла Туровского — епископа туровского, писателя и проповедника, выдающегося деятеля белорусской и восточнославянской культур; причислен православной церковью к лику святых Беларуси. • 1136 Первые сведения письменных источников о городах Кричев (летописный Кречут), Пропойск (летописный Прупуй, Пропошеск, с 1945 г. Славгород) и Лучин (теперь село в Рогачевском районе). • 1142 Первые летописные сведения о Гомеле (летописный Гомий, Гомей, Гомин, Гомь, Гомье) и Рогачеве. • 1152-1161 Строительство в Полоцке архитектором Иоанном Спасо-Евфросиньевского соборного храма по заказу Евфросиньи Полоцкой. • 1158 Поход новогородцев и псковичей на Смоленск и Литву до Минска по приглашению полотского князя Рогвольда (Псковская летопись) • 1158 Завоевание независимости Туровским княжеством. • 1161 Полоцкий мастер-ювелир Богша (в крещении Лазарь) по повелению Евфросиньи Полоцкой создал для Спасской церкви Воздвиженский крест — святыню Полоцкой земли, уникальное произведение древнебелорусского искусства. • 1180 В Гродно возведен храм Бориса и Глеба (ныне известен как Коложская церковь, или церковь на Коложе)

События

Соседи

Россия

Начало княжения Владимира Мономаха (1113 - 1125). Поход Андрея Боголюбского на волжских болгар. Победа новгородцев над шведами. Начало княжения Всеволода Большое Гнездо в Суздали (1176 - 1212). 1147 Первое летописное упоминание о Москве. 1136 В Новгородской земле установилось республиканское правление. Независимость Новгорода от Киева.

Польша

Летува

До появления жмудской письменности осталось 450 лет. Достоверных сведений нет. Городов нет, сложных социальных структур и сословий нет, устойчивых контактов с внешним миром нет, примитивные ремесла и культура.

Украина

Пишется "Повесть временных лет" и "Слово о полку Игореве". Поход князя Игоря на Половцев. Эта страница требует вашего участия

1. Какие политические центры на белорусских землях вы знаете?

2. Что такое удельное княжество?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. |

| Книга: | § 8. Княжества на территории Беларуси в период раздробленности |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 5 Март 2022, 09:09 |

Оглавление

1. Причины и начало раздробленности

Раздробленность — это система удельных княжеств с самостоятельными княжескими династиями. Распад Киевской Руси на отдельные княжества был обусловлен развитием феодальных отношений и укреплением отдельных городов как феодальных центров. В условиях господства натурального хозяйства отсутствовали прочные, постоянные экономические связи между землями. Также нарушилась практика передачи княжеского престолонаследия. В результате некоторые князья начали усобицы из-за главенства, втягивая в военные действия других князей. Постепенно центральная власть ослабевала. Статус главного города в княжестве стал зависеть больше от церковного, а не политического контроля над территорией государства.

2. Удельные княжества Полоцкой земли

После 1101 г. Полоцкая земля оказалась разделенной между сыновьями Всеслава Брячиславича. Менская волость была передана Глебу Всеславичу еще при жизни отца. Контроль над Полоцком и верховный титул князя полоцкого перешли к Борису. Другие сыновья получили Друцк, Лукомль и Витебск. Укрепление каждого удельного княжества могло происходить за счет присоединения соседних территорий или колонизации балтских земель. Именно походы в земли балтов по рекам Вилия и Западная Двина позволили Полоцкому княжеству значительно увеличить свою территорию.

Активную военную политику после смерти Всеслава Брячиславича продолжал минский князь Глеб. Он совершил походы в земли дреговичей, находившихся под контролем Киева. Эти события вызвали два похода киевского князя Владимира Мономаха на Менск — в 1116 и 1118 гг. В результате в 1119 г. князь Глеб был пленен и вывезен в Киев, где вскоре умер.

Во времена правления Мстислава Владимировича, сына Мономаха, произошла принудительная высылка в 1129 г. полоцких князей в Византию с целью окончательного включения Полоцкой земли в состав Киевской Руси. Там они служили в армии, а через несколько лет некоторые из них вернулись на родину. С 1139 г. почти вся Полоцкая земля снова оказалась под властью Всеславичей.

К 1180-м гг. контроль над Полоцком переходил от минских князей Глебовичей к витебским князьям Васильковичам. Полоцкое княжество постепенно слабело, некоторые его части попали под власть Смоленска. В конце XII — начале XIII в. полоцкие князья вынуждены были вступить в борьбу с немецкими рыцарями в Подвинье. Были потеряны замки Герцике и Кукенойс. Полоцкий князь Владимир в 1216 г. подготовил крупный поход на город Ригу, однако скоропостижно скончался — вероятно, был отравлен.

В более позднее время развернулась борьба за Полоцк со смоленскими князьями. Последние взяли под свой контроль торговые отношения с немецкими купцами. В 1229 г. был подписан договор между Смоленском, Полоцком, Витебском с Ригой и Готландом о свободной торговле на Двине и Балтийском море.

Таким образом, Полоцкое княжество прошло долгий путь распада на отдельные владения. При сохранении авторитета главного города быстро развивались менский и витебский уделы.

3. Туровская земля в период раздробленности

С начала Х в. туровский княжеский престол переходил под контроль киевского князя или его сына. Поэтому, если менялся князь в Киеве, происходила смена князя и в Турове. В первой половине XII в. княжество перешло к роду Мономаха. В 1157 г. туровским князем стал правнук Владимира Мономаха Юрий Ярославич. Он отказался переходить на другой престол и уступать город своему родственнику. Киевский князь два раза ходил походом на Туров, но в 1161 г. вынужден был признать Туровское княжество вотчиной князя Юрия. Так появилась отдельная династия турово-пинских князей. Туровское княжество быстро распалось на уделы. Сыновья Юрия Ярославича получили Пинск, Городец, Клецк. В середине XIII в. часть Туровской земли попала под власть галицко-волынских князей, а главный город был разрушен монголами и потерял свое политическое значение.

4. Княжества Понёманья, Побужья и Посожья

Создание удельных княжеств в Верхнем Понёманье осложнялось активными политическими и военными процессами между балтским и славянским населением. Киевские, а затем и владимиро-волынские князья ходили в походы на ятвягов. Весь XI в. был наполнен военным противостоянием с балтским племенем литва, что нашло отражение на страницах литературных произведений. В XII в. в Понёманье появились политические и экономические центры, например, Городня, Волковыск, Новогородок.

Городенское княжество, расположенное вдалеке от крупных феодальных центров Беларуси, имело тесные контакты с Киевом: заключались браки, городенские князья принимали участие в общих военных походах. В XII в. упоминается наличие в княжестве своей династии — Всеволодковичей. Городня впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1127 г.

Удельные княжества Понёманья (Городенское, Новогородское, Волковыское, Слонимское) являлись пограничьем, где балто-славянские контакты имели характер и экономического сотрудничества, и военного противостояния. Этого региона не достигло монгольское нашествие, поэтому вскоре Новогородок превратился в центр собирания славянских и балтских земель будущего Великого Княжества Литовского.

В Среднем Побужье находились такие города, как Берестье, Каменец, Кобрин. Располагались они на берегах Западного Буга. Главным городом было Берестье. Первое упоминание об этом городе относится к 1019 г., когда сыновья Владимира Святославича вели борьбу за великокняжеский престол. Через Среднее Побужье проходили торговые пути, связывавшие Волынь, Мазовию и земли ятвягов. Хотя Берестейская земля никогда не выступала центром отдельного княжества, она являлась важным экономическим регионом. В конце XI — первой половине XII в. земля находилась в составе Туровского княжества, а позже перешла под влияние Галицко-Волынского княжества. Позднее мазовецкие князья стремились захватить города Побужья. Но главной опасностью в 1240-х гг. стало монгольское нашествие.

Земли Белорусского Посожья в XII—XIII вв. находились в составе Смоленского и Черниговского княжеств. Сначала в состав Смоленского княжества входили Мстиславль, Кричев, летописный Прупой (Пропойск, позже Славгород). Затем в 1116 г. попали в зависимость Орша и Копысь. Позже смоленские князья боролись за Посожье с Черниговским княжеством, но в 1240-е гг. начался упадок княжества.

Гомей (Гомель), Чечерск и Речица, находящиеся в нижнем течении Сожа, в XII—XIII вв. принадлежали Черниговскому княжеству. Гомель впервые упоминается в летописи под 1142 г.

Период раздробленности позволил в XII — начале XIII в. провести активную колонизацию балтских земель, способствовал появлению новых городов. Однако с приходом монголов и немецких рыцарей возникла потребность в новом военно-политическом союзе, способном дать отпор внешней агрессии.

Вопросы и задания

Самое краткое и самое полное изложение истории Беларуси с древнейших времен до наших дней. Книга предназначена для тех, кто изучает или просто интересуется прошлым белорусского народа. Может быть использована в качестве учебного пособия.

Оглавление

- ВВЕДЕНИЕ

- 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

- 2. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В IX—XIII ВВ.

- 3. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В IX—XIII ВВ.

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Краткая история Беларуси предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

2. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В IX—XIII ВВ.

Приход славян на белорусские земли совпал с началом процесса разложения родо-племенных отношений и формирования феодального общества. Причинами тому были более интенсивное разделение труда, выделение ремесла в занятие, самостоятельное от сельского хозяйства, развитие торговых отношений, а также войны, которые привели к возвышению военных предводителей (князей) и приближенным к ним воинов (бояр и дружинников). Род постепенно уступил место соседкой общине (мир, грамада).

Сформировавшаяся знать захватывала общинные или незанятые земли в частную собственность. Частные земли, которые могли передаваться в наследство, носили название вотчин. В X в. упоминаются княжеские вотчины, в XI—XII вв. — боярские и монастырские. На вотчинных землях работали рабы-холопы либо зависимые крестьяне (закупы, рядовичи). Закупы селились на земле феодала и получали от него купу — натуральный кредит в форме орудий труда, домашних животных и продуктов. Рядовичи заключали с владельцем земли специальный договор-ряд. Пока закуп не отработал купу, а рядович не выполнил ряд, они оставались в личной зависимости.

Сельское хозяйство было основой экономики. Крестьяне выращивали яровую и озимую рожь, пшеницу, лен, коноплю и другие культуры. Около крупных поселений поля могли находиться около жилья. Но также были распространены лесные облоги и высеки. Лесное хозяйство играло очень важную роль. Оно снабжало древесиной для строительства, медом и воском диких пчел, мясом лесных животных, а также их шкурами и мехами.

Центрами ремесла и торговли были города. Изначально они возникали как военные укрепления на торговых путях. Согласно летописям, уже в IX в. существовал Полоцк, в X в. — Туров и Заславль, в XI в. — Браслав, Брест, Витебск, Друцк, Лукомль, Минск и т. д. В наиболее укрепленной части города (дединце) жили князь и бояре. Вокруг дединца строился посад. Его жителями были торговцы и ремесленники. Горожане продолжали заниматься сельским хозяйством, держали домашний скот, возделывали поля и огороды. Они объединялись в городские общины. Собрание горожан (вече) принимало участие в управлении. Известно, что вече Турова избирало епископа. От имени вече Полоцка подписывались международные договоры. В 1151 г. полоцкое вече изгнало князя Рогволода и пригласило в Полоцк минского князя Ростислава. Но через семь лет вече изгнало Ростислава и вновь пригласило Рогволода. В 1161 г. Рогволод потерпел поражение от минского князя Глеба и сбежал в Друцк, так как вече было настроено против князя-неудачника.

Контроль над речными торговыми путями долгое время оставался в руках чужеземцев. Так, радимичи до X в. платили дань прикаспийскому народу-хазарам. В конце IX в. большинство восточнославянских племен попали в зависимость от скандинавской династии Рюриковичей, которые основали государство Русь с центром в Киеве. Среди городов, подчиненных Рюриковичами, упоминается Полоцк. Но во второй половине X в. в нем уже правила собственная княжеская династия скандинавского происхождения во главе Рогволода. Он поддерживал союзнические отношения с киевским князем. В 980 г. новгородский князь Владимир во время похода на Киев захватил Полоцк, убил Рогволода, а его дочь Рогнеду насильно взял в жены. Подчинив себе также Киев, Владимир начал реформы с целью централизации государственного управления. Наиболее важной из них стало принятие христианства.

Несмотря на стремление Владимира и его преемников объединить вокруг Киева все восточнославянские земли, местные князья стремились к независимости. Это было особенно характерно для полоцких князей. Уже внук Владимира и Рогнеды, полоцкий князь Брячислав (1003—1044) вел относительно независимую политику от своего дяди, киевского князя Ярослава Мудрого. Чтобы прекратить с ним борьбу, Ярослав был вынужден уступить Полоцкому княжеству Витебск. Наиболее решительным полоцким князем был сын Брячислава, Всеслав (1044—1101). В 1065 г. он напал на Псков, в 1066 г. захватил и разграбил Новгород. 3 марта 1067 г. коалиция киевского князя и его братьев разбила войско Всеслава на реке Немиге, разграбила и разрушила Минск. Всеслав и его сыновья попали под Оршей в плен. Но в сентябре 1068 г. во время восстания киевских горожан он был освобожден и некоторое время занимал киевский престол. В 1071 г. Всеслав вернул себе Полоцк. В 1127 г. киевскому князю Мстиславу удалось захватить полоцких князей и выслать их в Византию. Однако они вернулись после его смерти.

При князе Ростиславе (1125—1159) относительную самостоятельность от Киева приобрело Смоленское княжество. Туровское княжество, где обычно правили наследники киевского престола, находилось в зависимости до второй половины ХІІ в.

В IX—XIII вв. продолжалось движение славянских переселенцев на земли балтов. В XI—начале XII вв. в регионе Понеманья образовались Гродненоское, Волковыское и Новогрудское княжества. Полоцкое княжество расширило свои территории вдоль русла Западной Двины, где были созданы княжества Герцике и Кукенойс. Их население было смешанным, но правили князья славянского происхождения.

В XII в. в истории древней Руси начался период феодальной раздробленности. Его причинами стали слабые региональные связи, рост местных экономик и желание удельных князей выйти из-под контроля центральных властей. Феодальная раздробленность также была следствием несовершенства государственной системы. Получив в управление удельное княжество с правом наследования, удельный князь делил его на уделы, чтобы обеспечить каждого из своих сыновей.

Полоцкое княжество фактически распалось на уделы после смерти Всеслава. Лишь необходимость борьбы за независимость против Киева заставляла его наследников некоторое время держаться вместе. Во второй половине XII в. почти сразу после обособления от Киева распалось Туровское княжество. В результате к началу XIII в. на территории Беларуси существовало около 20 государственных образований (княжеств). Некоторые удельные княжества стремились расширить свое влияние. Так, в 60—70 гг. XII в. Полоцкое и Витебское княжества попали в зависимость от Смоленского. Брест и земли Понеманья зависели от Галицко-Волынского княжества.

Феодальная раздробленность имела положительные и отрицательные стороны. Получив независимость от центра, удельные князья создавали более оперативную систему власти, поддерживали интересы местных жителей, способствовали укреплению региональной экономики. Однако дробление на уделы замедляло развитие региональных связей. Между удельными князьями часто вспыхивали конфликты. Во взаимную борьбу втягивались иноземцы. Известно, что в XI в. в дружине полоцких князей служили наемники из Скандинавии. В XII в. киевские князья использовали против полоцких тюркских кочевников-половцев. Минские князья в борьбе с Полоцком опирались на поддержку литвы. Это способствовало ослаблению отдельных княжеств. В результате, они стали жертвой иноземных захватчиков.

С конца XII в. немецкие крестоносцы начали планомерный захват земель Прибалтики. Часть из них находилась под контролем Полоцка. В 1201 г. немецкий епископ Альберт основал в устье Западной Двины крепость Ригу. В 1202 г. при поддержке римского папы он создал военно-монашеский орден меченосцев. С 1234 г. в Пруссии действовал Тевтонский орден. В 1237 г. орден меченосцев присоединился к Тевтонскому. Поскольку меченосцам удалось сохранить некоторую автономию, историки условно называют их образование Ливонским орденом. Крестоносцы провозглашали благородную цель — крестить народы Прибалтики. Их войска были относительно малочисленны, но хорошо вооружены и дисциплинированы. Они ловко использовали противоречия в отношениях между местными племенами и восточнославянскими княжествами. На самом деле, главной целью крестоносцев было подчинение новых земель и прибыльной торговли.

В 1205 г. княжество Кукенойс, ослабленное набегами литвы и не получавшее помощь от Полоцка, признало власть епископа Альберта. Но в 1208 г. кукенойский князь Вячко сжег свой город и перешел вместе с дружиной на службу Новгородского княжества. В 1224 г. он погиб при обороне крепости Юрьев от крестоносцев. После 1230 г. под власть Рижского епископства попало княжество Герцике. В 1203 г. и 1206 г. полоцкий князь Владимир организовывал походы против крестоносцев, но они закончились неудачей. В 1210 г. полочане были вынуждены подписать мирный договор с Ригой. Спустя 6 лет Владимир создал мощную коалицию против крестоносцев, но во время подготовки похода неожиданно умер. Некоторые историки полагают, что он был отравлен.

В 1236 г. крестоносцы потерпели поражение от литвы под Шаулями. В 1237 г. они были разбиты под Дрогичиным волынским князем Даниилом. В 1242 г. ливонские рыцари проиграли битву новгородскому князю Александру на Чудском озере. В 1260 г. — литве на озере Дурба. Сопротивление крестоносцам ослабляло их силы, но они получали помощь и поддержку из стран Западной Европы.

Во второй половине 30-х гг. XII в. земли Восточной Европы стали жертвой монголо-татарского нашествия. Благодаря реформам талантливого полководца и государственного деятеля Чингисхана (Темуджина) в начале XIII в. в Центральной Азии сложилось монголо-татарское государство. Чингисхан покорил соседние племена, земли Северного Китая и Средней Азии. В 1236—1242 гг. его внук Батухан (Батый) вел завоевательные войны в Поволжье, землях Руси, Польши и Венгрии. В 1238 г. монголо-татары разграбили и опустошили Смоленское княжество. В 1239 г. и 1240 г. их фланговые отряды вторгались в земли южной и центральной Беларуси. Согласно преданию, большой отряд монголо-татарского темника Койдана был разбит под Крутогорьем (теперь город Дзержинск в Минской области).

Читайте также: