Экономические взгляды голицына кратко

Обновлено: 28.06.2024

В годы правления царицы Софьи в правительстве большое влияние имел ее первый боярин князь Василий Голицын. Мы мало интересуемся личностью и делами этого человека, и понятно почему. И Василия Голицына, и царевну Софью вскоре затмит своими грандиозными делами их неподражаемый наследник Петр I. Но то, что делал и планировал князь Голицын, на самом деле, было не менее важно для страны, хотя, может быть, и выглядело не так грандиозно. Давайте вкратце разберем самые важные реформы Василия Голицына.

Князь-реформатор

Начнем с того, что Голицын готовил отмену крестьянского тягла, под гнетом которого находились тогда крестьянские домохозяйства. Тягло предполагало зависимость крестьян от дворян-помещиков и вело страну к усилению крепостного права. Голицын намеревался вернуть землю крестьянам и брать с них умеренную поземельную подать. По его расчетам, это должно было вполовину увеличить доходы государства.

На этой финансовой основе Голицын хотел перевести дворян из помещиков, в разряд военных и гражданских служащих, труд которых оплачивался бы из казны ежемесячным (или ежегодным) жалованием.

Таким образом, Василий Голицым хотел ликвидировать в России тягловую систему социального устройства и перевести страну на рельсы контрактных взаимоотношений между служащими и государством.

Экономические взгляды Д.А. Голицина, А.Н. Радищева

В отличие от представителей консервативных взглядов экономической мысли второй половины XVIII в. Голицын выдвигал предложения, которые, как свидетельствует европейский опыт, в конечном счете объективно должны были способствовать развитию капиталистических отношений. В частности, он предлагал отпускать крестьян на волю за большой выкуп и без наделения землей. Арендатором помещичьей земли должны были стать богатые крестьяне, эксплуатирующие безземельных односельчан.

А.Н. Радищев (1749-1802 гг.) – наиболее прогрессивный общественный деятель эпохи Екатерины II. Выходец из дворянства. 1766 г. – Окончание Пажеского корпуса Лейпцигский университет для изучения юриспруденции. По возвращению - работа в сенате юристом, управляющим Петербургской таможни и в других должностях.

Свои взгляды изложил в книге “Путешествие из Петербурга с Москву”, где реалистически изложил разные стороны русской жизни (1790 г.), различные сословия, рассмотрел политические, социальные, экономические и другие проблемы действительности.

Его вывод: единственная возможность изменить существующее положение вещей – разрушить самодержавный крепостнический строй путем народной революции.

Преобразования Александра I

1) Первая четверть XIX в. ознаменовалась проведением реформ, впервую очередь в сфере государственного управления. Данные реформы связываются с именами императора Александра I и его ближайших соратников — М. Сперанского и Н. Новосильцева. Однако данные реформы были половинчатыми и не были завершены.

Основные реформы, осуществленные при Александре I:

— подготовка плана реформ М. Сперанским;

— дарование Конституций Польше и Бесарабии;

— подготовка проекта российской Конституции и программы отмены крепостного права;

— учреждение военных поселений.

Целью данных реформ было совершенствование механизма государственного управления, поиск оптимальных вариантов управления для России. Главными особенностями данных реформ были их половинчатый характер и незавершенность. Данные реформы привели к незначительным изменениям в системе государственного управления, но не решили главных проблем — крестьянского вопроса и демократизации страны.

2) Александр I пришел к власти в результате дворцового переворота 1801 г., который был осуществлен противниками Павла I, недовольными резким отходом Павла 1 от екатерининских порядков. В ходе переворота Павел I был убит заговорщиками и на трон был возведен Александр I — старший сын Павла и внук Екатерины. Короткое и жесткое 5-летнее правление Павла I закончилось. В то же время возвращение к екатерининским порядкам — праздности и вседозволенности дворянства — было бы шагом назад. Выходом из положения стало проведение ограниченных реформ, которые стали попыткой приспособить Россию к требованиям нового века.

Данный комитет в течение 4 лет (1801 — 1805) был мозговым центром реформ. Большинство сторонников Александра были сторонниками конституционализма и европейских порядков, однако большая часть их радикальных предложений не была реализована в силу нерешительности Александра I, с одной стороны, и возможной негативной реакции дворян, приведших его на трон, — с другой.

— министерская реформа — вместо петровских коллегий в России были созданы министерства европейского образца;

— реформа Сената — Сенат стал судебным органом;

— реформа образования — было создано несколько видов школ: от самых простых (приходских) до гимназий, были даны широкие права университетам.

В 1805 г. Негласный комитет в силу его радикализма и разногласий с императором был распущен.

— при сохранении власти императора ввести в России европейский принцип разделения властей;

— для этого создать выборный парламент — Государственную Думу (законодательную власть), Кабинет министров (исполнительную власть), Сенат (судебную власть);

— Государственную Думу избирать путем всенародных выборов, наделить ее законосовещательными функциями; наделить императора правом, при необходимости, распускать Думу;

— ввести систему местного самоуправления — в каждой губернии избирать губернскую думу, которая бы формировала губернскую управу — исполнительный орган;

— Кабинет министров из 8 — 10 министров предоставить формировать императору, который бы лично назначал министров, и которые были бы лично ответственны перед самодержцем;

— на вершине всей системы власти должен был стоять император — наделенный широкими полномочиями глава государства и арбитр между всеми ветвями власти.

Из всех главных предложений Сперанского на деле была реализована только их небольшая часть:

— в 1810 г. создан Государственный совет, который стал назначаемым императором законодательным органом;

— в это же время усовершенствована министерская реформа — все министерства были организованы по единому образцу, министры стали назначаться императором и нести перед ним персональную ответственность.

Остальные предложения были отвергнуты и так и остались планом.

В этом же 1811 г. реформы Сперанского были прекращены. В марте 1812 г. М. Сперанский был назначен генерал-губернатором Сибири — фактически отправлен в почетную ссылку.

6) После Отечественной войны 1812 г. реформаторская деятельность вновь возобновилась. Реформы проходили в двух направлениях:

— совершенствование национально-государственного устройства;

— подготовка проекта Конституции России. В рамках первого направления:

— Александром I была дарована Конституция Царству Польскому в 1815 г.;

В рамках второго направления в 1818 г. началась подготовка общероссийского проекта Конституции. Работу по подготовке проекта возглавил Н.Н. Новосильцев. Подготовленный проект — Государственная уставная грамота Российской Империи"— содержал следующие основные положения:

— в России устанавливалась конституционная монархия;

— учреждался парламент — Государственный Сейм, состоящий из двух палат — Сената и Посольской палаты;

— Посольская палата избиралась дворянскими собраниями, после чего депутаты утверждались императором;

— Сенат полностью назначался императором;

— инициатива предлагать законы закреплялась только за императором, но законы должны были быть обязательно утверждены сеймом;

— император единолично через назначаемых им министров осуществлял исполнительную власть;

— Россия делилась на 10 — 12 наместничеств, объединявшихся на началах федерации;

— наместничества имели свое самоуправление, которое во многом копировало общероссийское;

— закреплялись основополагающие гражданские свободы — свобода слова, печати, право частной собственности;

— о крепостном праве не упоминалось вообще (планировалось начать его поэтапную отмену одновременно с принятием Конституции).

Основной проблемой, тормозившей принятие Конституции, был вопрос об отмене крепостного права и порядке его отмены. С этой целью императору было подано 11 проектов, каждый из которых содержал самые разные предложения по этому вопросу. Первым шагом по реализации данных предложений была частинная отмена крепостного права в России, первоначально проведенная на территории Прибалтики.

— в 1817 г. и 1819 г. были изданы аналогичные положения, касающиеся крестьян Курляндии и Лифляндии;

— прибалтийские крестьяне становились лично свободными, но освобождались без земли, которая оставалась в собственности помещиков;

— освобожденные крестьяне имели право взять землю в аренду или выкупить ее.

— для этих целей солдат (вчерашних крестьян) заставили, одновременно с военной службой, заниматься крестьянским трудом;

— привычные воинские части и казармы и иные атрибуты жизни солдат в мирное время были заменены особыми общностями — военными поселениями;

— военные поселения были разбросаны по всей России;

— в данных поселениях крестьяне часть времени занимались муштрой и военной подготовкой, а часть времени — сельским хозяйством и обычным крестьянским трудом;

— в военных поселениях царили жесткая казарменная дисциплина и полутюремные порядки.

Военные поселения при Аракчееве получили широкое распространение. Всего на режим военных поселений были переведены около 375 тыс. человек. Военные поселения не пользовались авторитетом у народа и вызывали ненависть у большинства поселенцев. Крестьяне часто предпочитали крепостную зависимость жизни в подобных военно-крестьянских лагерях. Несмотря на частичные изменения в системе управления государством, реформы Александра I не решили главных вопросов:

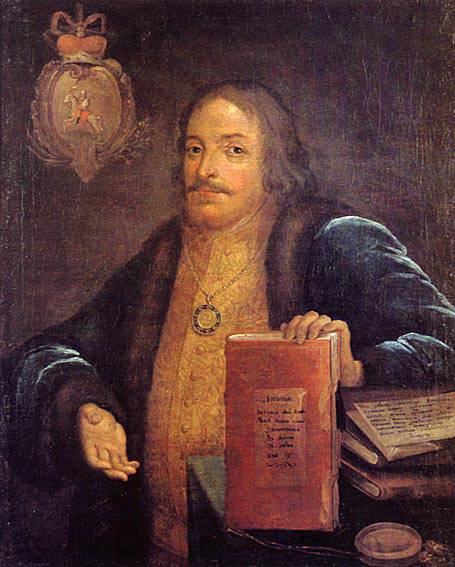

Голицын Дмитрий Алексеевич (1734-1803) - князь, дипломат. С 1754 года на службе в Коллегии иностранных дел, с 1760 году - в русском посольстве в Париже, где установил дружеские связи с выдающимися просветителями - Вольтером, Дидро, Монтескье, Д'Алембером и другими. Являлся переводчиком ряда их произведений на русский язык. В своих донесениях в Петербург предлагал освободить крестьян от крепостной зависимости, продать им часть государственных земель и др. В 1769 - 1782 годы - посланник в Гааге. Один из авторов принятой Екатериной II Декларации о вооруженном нейтралитете (1780). Выступал за признание Россией Соединенных Штатов Америки, встречался с будущим президентом США Д. Адамсом. После ухода в отставку жил за границей и занимался наукой (минералогией, физикой, химией, биологией и др.).

Данилов А.А. История России IX - XIX веков. Справочные материалы., М, 1997.

Голицын Дмитрий Алексеевич (1734- 1803), русский философ, экономист и дипломат, член Петербургской АН (1790), ряда иностранных академий и научных обществ. В своих экономических сочинениях уделял значительное внимание вопросам развития народонаселения России. Будучи сторонником физиократов, Голицын полагал, что земледельческий труд обеспечивает существование и развитие государства. Выступал за смягчение крепостного права, предлагая отпускать крестьян на волю за высокие выкупные платежи, без наделения землей. Голицын осуждал запрещение перехода крестьян в городское сословия, считал, что причиной слабого развития промышленности в России является малочисленность населения, занятого в промышленности и торговле. Экономические идеи Голицына были фактически направлены против крепостничества и содействовали развитию, хотя и ограниченному, буржуазными отношениями.

Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д.И. Валентей. 1985.

Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 137.

Сочинения: Письма // Избр. произв. русской мысли второй половины XVIII в. М„ 1952. Т. 2. С. 33-45.

Литература: Бак И. С. Дмитрий Алексеевич Голицын (Философские, общественно-политические и экономические воззрения) // Исторические записки. 1948. Т. 26.

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 4. ГААГА - ДВИН. 1963.

Литература: Бак И. С., Дмитрий Алексеевич Голицын. (Философские, общественно-политические и экономические воззрения), в сборнике: ИЗ, т. 26, (М.), 1948; История русской экономической мысли, т. 1, ч. 1, М., 1955; Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР, т. 1, М., 1955.

Далее читайте:

Сочинения:

Письма // Избр. произв. русской мысли второй половины XVIII в. М„ 1952. Т. 2. С. 33-45.

Лиература:

Избр. произведения рус. мыслителей второй половины 18 в., т. 2, М. 1952.

Бак И. С., Д. А Голицын (философские, общественно-политические и экономические воззрения), в сб.: Историч. записки, т. 26, [М.], 1948.

История русской экономической мысли, т. 1, ч. 1, М., 1955;

Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР, т. 1, М., 1955.

Содержание

Биография

Ранние годы

Пятый сын поручика Бутырского полка Алексея Ивановича Голицына (ум. 5 июня 1739 г.) и Дарьи Васильевны, урождённой княжны Гагариной. Раннее детство Дмитрия, возможно, прошло в подмосковной усадьбе либо Москве, где был расквартирован полк его отца. Образование, как и его братья, получил в Кадетском корпусе. Некоторое время служил капитаном в армии.

Дипломатическая служба

С 1754 года на службе в Коллегии иностранных дел. Дипломатическую службу начал в Париже в 1760 году — при временно замещавшем место посланника Д. М. Голицыне. При новом посланнике, П. Г. Чернышеве, Голицын не имел определённой должности, единственной его обязанностью было наносить еженедельные визиты Шуазелю. В 1762 году назначен Петром III советником при посольстве. Осенью 1763 года Екатерина II назначила Голицына полномочным министром при Версальском дворе в звании камер-юнкера. Возможно назначение связано с тем, что родной брат Голицына Пётр, капитан Измайловского полка, был активным участником переворота 1762 года.

Во время службы в Париже Голицыну в основном приходилось заниматься польским вопросом, осложнявшим отношения между Францией и Россией.

Голицын занимался также отбором и приобретением произведений живописи для отправки в Петербург: с его помощью для Эрмитажа были куплены коллекции Кроза, Кобенцля, Фейтама. Дидро так отзывался о художественных пристрастиях князя:

Я как следует почувствовал нынешний упадок живописи лишь после приобретений, сделанных князем Голицыным для её величества и приковавших моё внимание к старинным картинам. Великолепную коллекцию вы там получите! Князь, наш общий друг, невероятно преуспел в познании искусства. Вы сами удивитесь, как он разбирается, чувствует, судит. И это оттого, мой друг, что у него высокие помыслы и прекрасная душа. А у человека с такой душой не бывает дурного вкуса. [3]

Вероятно, недовольством русского двора контактами Голицына с Адамсом, представителем США в Нидерландах, объясняется его отозвание из Гааги и последующее назначение посланником в Турин (24 ноября 1782). Так и не уехав в Турин, в конце 1783 года Голицын подал в отставку и остался жить в Голландии.

Семья

В 1767 году, вынужденный покинуть Францию, Голицын испросил разрешения остаться за границей для продолжения своего образования. Ни его прямое начальство, ни императрица, к которой Голицын обращался через Фальконе, не дали ему этой возможности. По состоянию здоровья на несколько месяцев он задержал свой выезд в Россию. Летом 1768 года, находясь на лечении в Ахене, князь познакомился с дочерью прусского генерал-фельдмаршала Самуила фон Шметтау Амалией, сопровождавшей невестку Фридриха II Фердинанду в поездке на курорт. Свадьба состоялась в Ахене 14 августа 1768 года. Молодые приехали в Петербург в октябре того же года. Как только Голицын получил новое назначение, супруги выехали в Голландию. В Берлине у Голицыных родилась дочь Марианна (7 декабря 1769 года), через год в Гааге — сын Дмитрий (22 декабря 1770 года). С 1774 года, возможно стремясь к менее официальному образу жизни, Амалия Голицына жила под Гаагой и занималась воспитанием детей. Поначалу разделявшая атеистический образ мыслей мужа, княгиня позднее стала очень религиозной. В 1780 году между супругами произошёл разрыв, и Амалия Голицына вместе с детьми переехала в Мюнстер. В 1786 году княгиня перешла в католичество и открыла религиозно-мистический салон (Kreise von Münster). Тем не менее супруги переписывались и Голицын иногда навещал семью в Мюнстере. В 50-летнем возрасте его дочь станет супругой князя Сальма.

Голицын и крестьянский вопрос. Физиократы

Голицын в пору своей службы во Франции был постоянным посетителем салона Виктора Мирабо, своего рода филиала кружка создателя физиократии Ф. Кенэ. Он стал одним из первых россиян, приобщившихся к идеям физиократов. В своих письмах канцлеру А. М. Голицыну, понимая необходимость повышения производительности земледелия в России, Д. Голицын высказывался за освобождение крестьян и дарование им собственности на имущество, постепенное образование поземельной собственности, путём выкупа земли земледельцами, создание среднего сословия, уничтожение натурального хозяйства. В переписке с канцлером Голицын ссылался на пример Дании, за ходом социально-экономических реформ в этой стране он внимательно следил. В 1766 году Голицын изучил более половины работ о законодательстве, благоприятствующем земледелию, поданных на конкурс, объявленный экономическим обществом в Берне. В письмах А. М. Голицыну посланник пересказывает и обширно цитирует некоторые конкурсные работы. Полагая, что изменения должны быть достигнуты постепенно, силой убеждения, считал, что наиболее действенным будет пример, поданный самой императрицей. Письма Голицына читала Екатерина II, судя по заметкам, оставленным на них, весьма скептически относившаяся к его предложениям, и, в отличие от князя, не идеализировавшая дворян-землевладельцев. Сторонник социальных преобразований, Голицын тем не менее был противником революционного переворота. Позднее под влиянием событий Французской революции он напишет:

…якобинцев выдают нам за законодателей, санкюлотов — за государей, свободу, полное, абсолютное равенство и т. п. — за основу конституции, которая должна дать счастье и славу роду людскому; где, наконец, провозгласив свободу слова и печати, на мнения, отличающиеся от таковых хозяев дня, отвечают ударами пик и гильотиной… [8]

Научная работа

Ещё в пору работы в Париже Голицын интересовался научными и техническими новинками, следил за естественнонаучной литературой и поддерживал переписку с учеными. Письма Голицына, посылаемые в Петербургскую Академию наук по дипломатическим каналам, были ценны тем, что в последнее десятилетие XVIII века и первые годы XIX в Россию почти не поступала литература из-за границы.

Как и многих естествоиспытателей XVIII века Голицына интересовали различные области науки. Став российским посланником в Голландии, он наладил связи с нидерладскими учёными из разных городов. Около 1776 года Голицын создал свою домашнюю лабораторию в Гааге, однако экспериментировал и в чужих лабораториях, а также ассистировал другим учёным. Судя по письму от 28 февраля 1778 года Свиндену, Голицын обладал самой большой на тот момент электростатической машиной (диаметр двух дисков составлял 800 мм) собственной конструкции. Выйдя в 1783 году отставку, князь смог вплотную заняться научными исследованиями.

Электричество

Минералогия

Летом 1799 года Голицын был избран президентом Йенского минералогического общества. Несмотря на тяжёлую болезнь, князь принимал в его работе активное участие.

Перед смертью Голицын передал свою коллекцию в Минералогический музей Йены (груз весом 1850 кг поступил в декабре 1802 года), просив разместить образцы согласно системе Гаюи.

Вулканология

Признание

- Член-директор Голландского общества наук (1777)

- Почётный член Петербургской Академии наук (1778)

- Иностранный член Брюссельской Академии наук (1778)

- Иностранный член Шведской Академии наук (1788)

- Иностранный член Берлинской Академии наук (1793)

- Член Германской Академии естествоиспытателей (Леопольдина, Галле) под именем Мецената III (1795)

- Иностранный член Лондонского королевского общества (1798)

- Член Петербургского Вольного экономического общества (1798)

- Президент Йенского Минералогического общества (1799-1803)

Последние годы

В 1795 году, перед занятием французскими войсками Голландии, Голицын переехал в Брауншвейг. Последние годы он тяжело болел и испытывал денежные затруднения. Умер от чахотки в Брауншвейге 16 марта 1803 года, был похоронен на кладбище церкви Святого Николая (могила не сохранилась). Личный архив князя хранился в Брауншвейге и погиб во время Второй мировой войны.

Награды

Переводы Голицына и книги им изданные

…ученые всех стран, трудящиеся в усовершенствовании наук, продолжают оказывать к оным [работам Бюффона] всегда уважение, несмотря на вкравшиеся в них ошибки. Я препроводил нарочитую часть жизни моей в знакомстве с Кампером, Алламаном и другими; знаю довольно учёных в Германии. Они не совсем мнения господ Делюка и Сажа: они думают и говорят откровенно, даже пишут, что сочинение г. де Бюффона со всеми погрешностями есть и пребудет навсегда творение человека с дарованиями, а не сухой, так сказать, журнал, как оный древнего Плиния; это собрание событий, которые вели его к рассуждениям и заключениям, справедливые ли они или ложные, но всегда доказывающие, что он должен был размышлять и вникать глубоко во всё то, что витийственное его перо нам начертало. [20]

Он появился на свет в 1643 году в одной из именитейших семей России, ведущей свою родословную от литовского князя Гедимина, чей род, в свою очередь, возводился к Рюрику. Василий был третьим сыном князя Василия Андреевича Голицына и Татьяны Ивановны Стрешневой, принадлежавшей к не менее известному княжескому роду Ромодановских. Его предки уже несколько веков служили московским царям, занимали при дворе высокие должности, неоднократно награждались поместьями и почетными чинами. Благодаря стараниям матери он получил отличное домашнее образование по меркам той эпохи. С детства Татьяна Ивановна готовила сына к деятельности на высоких государственных должностях, причем готовила старательно, не жалея ни денег на знающих наставников, ни времени. Молодой князь был начитан, свободно разговаривал на немецком, польском, греческом, латинском языках, хорошо знал военное дело.

Его жизнь круто изменилась с приходом к власти царя Федора Алексеевича. Вошедший на престол в 1676 году царь пожаловал его из стольников сразу же в бояре, минуя должность окольничего. Случай для того времени редкий, открывший Голицыну, как двери Боярской думы, так и возможности напрямую оказывать влияние на государственные дела.

В 1680 году Василий Васильевич стал командующим всех русских войск на Украине. Искусной дипломатической деятельностью в Запорожье, крымских владениях и ближайших областях османской империи он сумел свести военные действия на нет. Осенью того же года послы Тяпкин и Зотов начали в Крыму переговоры, завершившиеся в январе 1681 Бахчисарайским мирным договором. В конце лета Голицына отозвали в столицу. За удачный исход переговоров царь Федор Алексеевич пожаловал ему огромные земельные владения. Именно с этого момента времени влияние князя Голицына при дворе начало стремительно расти.

Владение основными европейскими языками позволяло князю свободно разговаривать с иноземными послами и дипломатами. Стоит отметить, что иностранцы до семнадцатого века вообще предпочитали не рассматривать русских как культурную и цивилизованную нацию. Своей неутомимой деятельностью Василий Васильевич сильно пошатнул, если не разрушил, данный устоявшийся стереотип. Именно во время его руководства страной на Русь в буквальном смысле хлынули потоки европейцев. В Москве расцвела Немецкая слобода, где находили пристанище иностранные военные, ремесленники, лекари, художники и т.д. Голицын сам приглашал в Россию известных мастеров, искусников и учителей, поощряя внедрение иностранного опыта. Иезуитам и гугенотам было позволено укрываться в Москве от конфессиональных гонений у себя на родине. Жители столицы также получили разрешение приобретать за рубежом светские книги, предметы искусства, мебель, утварь. Все это сыграло значимую роль в культурной жизни общества. Голицын не только разработал программу свободного въезда в Россию чужеземцев, но также собирался ввести в стране свободное вероисповедание, постоянно твердил боярам о надобности учить своих детей, выхлопотал разрешение отправлять боярских сыновей на обучение за границу. Петр, посылая учиться дворянских отпрысков, лишь продолжил начатое Голицыным.

В 1687 и 1689 годах Василий Васильевич участвовал в организации военных походов против крымского хана. Понимая сложность данных предприятий, сибарит по натуре, князь пытался уклониться от обязанностей командующего, однако Софья Алексеевна настояла на том, чтобы он отправился в поход, назначив его на должность военачальника. Крымские походы Голицына следует признать чрезвычайно неудачными. Искусный дипломат, к сожалению, не обладал ни знаниями опытного воеводы, ни талантом полководца. Возглавляя вместе с гетманом Самойловичем стотысячное войско в ходе первой военной кампании, осуществленной летом 1687 года, он так и не сумел достичь Перекопа. Из-за недостатка фуража и воды, нестерпимой жары русское войско понесло значительные небоевые потери и было вынуждено уйти из выжженных крымчаками степей. Вернувшись в Москву, Василий Васильевич использовал все возможности, дабы укрепить международное положение рассыпающейся Священной лиги. Послы его работали в Лондоне, Париже, Берлине, Мадриде, Амстердаме, Стокгольме, Копенгагене и Флоренции, пытаясь привлечь новых членов в Лигу и продлить хрупкий мир.

Через два года (весной 1689) была предпринята новая попытка добраться до Крыма. На сей раз отправили войско численностью свыше 110 тысяч человек при 350 пушках. Руководство этой кампанией опять было поручено Голицыну. На землях Малороссии к русскому войску присоединился новый украинский гетман Мазепа вместе со своими казаками. С трудом пройдя степи и одержав верх в сражениях с ханом, русское воинство добралось до Перекопа. Однако князь так и не решился перебраться на полуостров — по его словам вследствие нехватки воды. Несмотря на то, что второй поход также закончился неудачей, свою роль Россия выполнила в войне — 150-тысячная армия крымских татар была скована в Крыму, что дало Священной лиге возможность довольно ощутимо потеснить турецкие силы на европейском театре.

После возвращения Василия Васильевича из похода его положение при дворе сильно пошатнулось. В обществе зрело раздражение от неуспехов в Крымских походах. Партия Нарышкиных открыто обвиняла его в нерадении и получении взяток от крымского хана. Один раз на улице на Голицына бросился убийца, однако был вовремя схвачен охраной. Софья Алексеевна, чтобы хоть как-то оправдать фаворита, устроила роскошный пир в его честь, а вернувшиеся из похода русские войска были встречены как победители и щедро награждены. У многих это вызвало еще большее недовольство, к поступкам Софьи даже близкое окружение стало относиться настороженно. Популярность Василия Васильевича постепенно ослабевала, а у царевны появился новый фаворит — Фёдор Шакловитый, к слову, выдвиженец Голицына.

К этому времени уже подрос и Петр, обладавший чрезвычайно упрямым и противоречивым характером, не желающий больше слушать свою властную сестру. Он часто перечил ей, упрекал в излишней смелости и самостоятельности, не присущей женщинам. В государственных документах также говорилось, что регентша утрачивает возможность управления государством в случае женитьбы Петра. А у наследника к тому времени уже имелась супруга Евдокия. Семнадцатилетний Петр стал для царевны опасен, и опять она решила использовать стрельцов. Однако в этот раз Софья Алексеевна просчиталась — стрельцы ей уже не верили, отдавая предпочтение наследнику. Сбежав в село Преображенское, Петр собрал своих сторонников и, не медля, взял власть в свои руки.

К слову, у Василия Васильевича имелся двоюродный брат, Борис Алексеевич Голицын, с которым он был очень дружен с раннего детства. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь, не раз помогая друг другу в сложных ситуациях. Пикантность обстоятельства заключалась в том, что Борис Алексеевич всегда был в клане Нарышкиных, что, однако, никак не влияло на его отношения с братом. Известно, что после падения Софьи Борис Голицын пытался оправдать Василия Васильевича, попав даже на непродолжительное время в немилость к царю.

Сподвижники Петра I попытались сделать всё, чтобы этот харизматический деятель и первый министр ненавистной новому царю сестры-регентши, был предан забвению. Однако звучали и другие мнения. О князе Василии высоко отзывались ревностные приверженцы Петра Франц Лефорт и Борис Куракин. Администрация Голицына получила высокие оценки от искушённой в политике императрицы Екатерины II. Одним из первых на Руси князь не только предложил план перестройки традиционного уклада государственной жизни, но и перешел к практическому реформированию. И многие начинания его не пропали втуне. Вольно или невольно петровские реформы явились воплощением и продолжением идей и задумок Василия Голицына, а победы его во внешних делах на долгие годы определили политику России.

Читайте также: