Цивилизационный подход ростоу кратко

Обновлено: 25.06.2024

В современные дни большой интерес вызывают цивилизационные концепции. Представителями данного подхода является целый ряд имен: наш отечественный исследователь XIX в. Н. Я. Данилевский, английский социолог А. Тойнби, немецкий мыслитель О. Шпенглер. Главная особенность этого подхода заключается в том, что он предлагает представление об истории как о многовариантном процессе. Главное отличие цивилизационных подходов от формационного заключается в том, что цивилизационные подходы трактуют историю как историю локальных сообществ. Цивилизационные подходы не содержат представления о том, что все страны проходят единый исторический путь. Согласно цивилизационному подходу одновременно в мире существует целый ряд цивилизаций. Под цивилизацией в самом упрощенном виде можно понимать некую общественную систему со своими индивидуальными особенностями, и эта общественная система может быть представлена отдельной страной, или отдельным народом, или же совокупностью стран или народов. У каждой цивилизации свой исторический путь развития. Последователи этого подхода выделяют несколько общих стадий для развития цивилизации:

1) рождение цивилизации;

2) расцвет цивилизации;

3) кризис цивилизации;

4) гибель цивилизации.

Наиболее сложным является третий этап, когда цивилизация испытывает кризис. Встает вопрос: что делать? Надо сказать, что выбор в этой ситуации бывает не всегда богатым. Самое желанное – это, конечно, коренное обновление цивилизации. Однако для этого нужен ряд условий. Во-первых, в самой цивилизации должны найтись силы, которые поймут, осознают, что это необходимо. Может, это будет конкретный вождь, может, это будет политическая элита, а может, вождь, поддерживаемый этой элитой. Во-вторых, должны найтись ресурсы. Такое обновление порой бывает дорогим для государства в буквальном смысле этого слова. Петр Великий обновил Россию, но за счет народа. Положение всех слоев общества, особенно крестьянства, ухудшилось. Страна заплатила за петровскую модернизацию усилением крепостного права. Поэтому такой выход не всегда бывает возможным. Иногда кризис бывает таким затянувшимся, что реформы не спасают. И тогда цивилизации пытаются провести частичные реформы. Это менее болезненно, общество переживает это более легко. Но, как правило, это дает только отсрочку. Потом опять встает вопрос: что делать дальше? Поэтому кризис переходит порой в четвертую стадию – гибель цивилизации. В реальной жизни для людей это отображается такими не очень приятными процессами, как революции, войны, кризисы. Как правило, на месте одной цивилизации начинает зарождаться другая. Жить в смену такого цивилизационного перелома, конечно, не очень приятно, хотя интересно. Одновременно в обществе может какая-то цивилизация только зарождаться, а другая зародилась давно и к этому моменту уже приближается к своему пику, а какая-то еще цивилизация уже пережила свой подъем и как раз опустилась к точке выбора, когда или надо переживать процесс обновления, или цивилизация погибнет.

Сложным является вопрос о цикле жизни цивилизации. Данилевский говорил определенные сроки, приблизительно 1500 лет. Но история знает случаи, когда необязательно соблюдался этот интервал. Бывают цивилизации, которые существуют долго, бывают цивилизации, которые вспыхивают, как звездочки, и тут же умирают. Данная концепция, безусловно, имеет свои плюсы. Многовариантность позволяет объяснить многообразие любого общества в любой момент истории достаточно ярко. Однако и здесь есть сложности, главная из которых – это типология цивилизаций. По какому признаку выделять цивилизации? Второй существенной отличительной чертой цивилизационных подходов по сравнению с формационной теорией является стремление учесть многообразие факторов, влияющих на исторический процесс. Сторонники цивилизационного подхода, по крайней мере в современные дни, не выделяют какой-либо один фактор как единственный. Если обратиться к публикациям профессора МГУ Л. И. Семенниковой, то она выделяет целый ряд факторов, определяющих своеобразие цивилизации: географическую среду, ментальность людей, экономическое развитие, геополитическую обстановку. Каждый фактор может проявляться многопланово. В результате получается, что многообразие цивилизаций может быть очень большим, потому что сочетание этих факторов между собой дает возможность большого числа комбинаций.

В современные дни чаще всего выделяют три типа цивилизаций: природное сообщество, цивилизации восточного типа и цивилизации западного типа. При этом подразумевается, что внутри каждого типа могут быть виды и подвиды.

Первый тип цивилизации – природное сообщество.

Итак, природное сообщество – это сообщество, которое живет в рамках годового природного цикла. Абсолютно все: хозяйственная деятельность, быт, духовная жизнь – связано с явлениями природы. Здесь покорение человеком природы просто минимально. Очень часто для таких сообществ не характерна власть государства, хотя такая цивилизация и может быть в рамках государственных отношений. Здесь очень простая общественная организация. Большое значение имеет коллективизм, присутствует коллективистская психология. Люди живут вместе, человек неотрывен от коллектива. Такие сообщества существуют и в наши дни. Это некоторые племена Африки, индейцы в Северной Америке. Вот они живут как раз в рамках государства, но стараются сохранять определенную автономию. Также примером такой цивилизации могут послужить наши северные народы. В далекой тундре по сей день существуют цивилизации именно этого типа. Жизнь людей в этих цивилизациях подчинена природе.

В тундре не строят современные дома. Почему? Потому что основное занятие северных народов – оленеводство. Оленеводство предполагает кочевой образ жизни. Можно ли современный дом быстренько разобрать по кирпичику, поставить на сани и за стадом оленей перевести его на новое место? Естественно, что это затруднительно. Поэтому они так же, как и много лет назад их предки, живут в домах из шкур. В природном сообществе не только хозяйственная деятельность связана с природой, но и быт связан с природой.

Такая цивилизация очень статична, и изменения здесь не происходит веками. Потому что, если изменения будут активно внедряться, такая цивилизация неминуемо погибнет. И от внешнего мира такая цивилизация берет только то, что ей не угрожает. Поэтому такие цивилизации очень мозаичны. Современность и первобытное общество могут просто соседствовать.

Второй тип цивилизации – цивилизация восточного типа.

В то же время коллективизм имеет и позитивное значение. Уровень взаимопомощи, взаимовыручки в восточных обществах может быть очень высоким. В России в экстремальных ситуациях: пожарах, наводнениях, террористических актах – люди остро чествуют чужую беду, объединяются на общие действия (сбор средств в пользу пострадавших, строительство плотин). Также примером взаимовыручки стало поведение японских граждан после сильнейшего землетрясения весной 2011 г.

Также характерной чертой восточной цивилизации является корпоративность. Общество состоит из достаточно изолированных групп, называемых корпорациями. Их названия в различных странах могут быть разными. В Индии это были касты, в России – сословия. У каждой корпорации свой правовой статус, свой образ жизни и занятий, своя культура, и самое главное, этот образ жизни не пересекается с жизнью других корпораций, других сословий. Браки заключаются внутри сословия, и дети наследуют род занятий своих родителей. Если в семье священника рождался мальчик, то он также был обречен поступить в духовную семинарию и стать священником. Если рождалась девочка, то ей была уготована участь матушки: она должна была выйти замуж за священника, и приход ее отца был ее приданным. Поэтому когда ученик духовной семинарии выпускался, то он получал распределение, получал определенный приход, и к этому приходу прилагалась невеста. И взять он этот приход мог только в том случае, если он на этой невесте женится.

В восточном обществе власть имеет харизматический характер. Глава государства нередко обожествляется. Классический пример – в Древнем Египте фараон считался сыном бога Ра, т. е. сыном бога Солнца. И при этом полномочия главы государства ничем не ограничены. Власть не опирается на закон, ее произвол ничем не ограничен. Государственные ритуалы всячески подчеркивают величие монарха, даже в ущерб чести и достоинству других стран и людей. Интересный исторический факт: когда только зарождались дипломатические отношения между Россией и Китаем, российскому послу при отправке в Китай было дано четкое указание избежать обряда вручения верительных грамот. Почему? Потому что обряд возвеличивал главу государства, но унижал каждого, кто там присутствовал. Дипломат должен был ползти на четвереньках по красной ковровой дорожке, держа на спине подушечку с этой самой верительной грамотой.

Поэтому нередко восточные государства содержали в себе достаточно жестокие, суровые законы, наказывая подданных порой за мельчайшие проступки. Вот еще одна иллюстрация из истории Китая. Хотели бы вы получить подарок, который императрица Ци Си в конце XIX в. послала своему племяннику Гуан Сюю? Он состоял из трех предметов: желтый шелковый шнурок, чаша с опиумом и мелко нарезанная золотая фольга. Зачем же были присланы эти три предмета? Это был приказ покончить жизнь самоубийством. Причем обратите внимание, этот приказ отдается, посылаются эти три предмета, и нет сомнения в том, что этот приказ будет приведен в исполнение. Европеец бы, наверное, сразу пустился в бегство. Здесь, в Китае, приказ не просто будет выполнен, но и менталитет заставит получателя этого подарка поблагодарить дарителя! За что в данном случае можно поблагодарить? За выбор! Ему предоставили три способа самоубийства, и еще, кстати, не самые страшные. В конце концов, не в кипятке живьем сварили, и не по кусочкам разрезали. В Китае практиковались и такие казни, когда человек будет умирать несколько суток. А здесь все-таки смерть достаточно легкая. Три варианта, и можно даже выбрать.

И в менталитете человека с Востока искусство, духовная жизнь значат больше, чем в жизни европейца. Восхищение искусством, восхищение явлениями природы, получение эстетического удовольствия от явлений природы – это все очень характерно именно для восточного менталитета. Японская школа достаточно строгая. Однако в прекрасный день, например, когда выпал первый снег, учитель имеет право прекратить занятия и повести детей любоваться явлением природы. Эстетическое воспитание – это важнейший момент воспитания в японской школе. Японский школьник работает с набором красок в 40 цветов. При этом знает названия этих красок. И нам трудно представить, чтобы европеец отбросил свои дела, чтобы полюбоваться цветением сакуры или рассветом. Европеец может посмотреть – конечно, почему бы и нет, но когда будет подписан договор. А вот на востоке есть сама цель получить наслаждение от заката или восхода.

Третий тип цивилизации – западная цивилизация.

Власть в западных государствах носит легитимный характер, т. е. опирается на закон, и вот здесь закон действительно существует не только для низов, но и для верхов. Быстрее сформировались демократические механизмы, представления о правах и свободах людей. Правда, в современных западных государствах порой защита прав и свобод превращается в самоцель. По крайней мере, борьба за равноправие полов уже имеет извращенный вид. Самые элементарные проявления вежливости по отношению к женщине (подать пальто, пропустить вперед) могут стать поводом для обвинения в сексуальном домогательстве. То же самое касается и борьбы за расовое равноправие. Работодатель при сокращении штатов боится уволить плохо работающего негра, т. к. может стать объектом обвинения в расизме. Доказывай потом в суде, что он уволил негра из-за того, что он плохо работает.

Сознание в западном обществе носит рационалистический характер. В западном обществе тоже богатая духовная жизнь, хорошо развиты все виды искусств, но все это занимает несколько иное место в жизни человека по сравнению с восточным обществом, все это отходит на второй план, когда речь идет о достижениях, выгодах, росте карьеры и т. д. Изменения на Западе происходят достаточно быстро, на Востоке – наоборот, медленно, но ни в коем случае никогда не говорите про восточные страны, что они отсталые. В экономическом плане они могут быть очень развиты. Кто из вас откажется от японского пылесоса, который пылесосит без вашего участия?

Если говорить о Европе, там изменения происходят очень быстро. Восток не зря привлекает людей своей загадочностью и стабильностью.

Цивилизационные подходы позволяют более гибко анализировать исторический процесс. Однако он также имеет и свои недостатки. Одним из слабых мест цивилизационного подхода является невозможность выбора единого критерия для создания универсальной классификации цивилизаций. Как уже отмечалось, существует не один вариант классификаций различных обществ, и каждый из них не является безупречным. Также можно выделить второй недостаток: с помощью цивилизационного подхода труднее выработать представление о глобальных закономерностях исторического процесса, найти общие критерии оценки различных исторических событий, имевших место в разное время и в различных уголках земного шара. Как попытку преодоления второго недостатка можно назвать стремление ряда философов и историков сочетать цивилизационный подход с теорией модернизаций.

Цивилизационный подход — это исследование закономерной смены исторических типов государств с точки зрения качественных изменений в социокультурной среде.

В XIX веке историки и философы полагали, что все человечество имеет единую историческую судьбу. В древности мир был расколот на тысячи первобытных народов. Постепенно многие из них объединились, образовали государства, изобрели письменность и стали переходить от простейших орудий труда ко все более сложной технике.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Ученые считали, что когда-нибудь в будущем расколотый мир станет единым, богатым и благоустроенным. Они были уверены, что у всех народов один и тот же путь развития, но некоторые ушли по нему уже очень далеко, другие отстали, а третьи только-только отправляются в дорогу. Этот путь состоит из нескольких стадий, последняя, высшая из них — цивилизация.

Во второй половине XIX и в ХХ веке большее распространение получила другая точка зрения. Признание важности устойчивых, неповторимых особенностей культуры, определяющей мысли, чувства и поведение людей, легло в основу исторического релятивизма. Суть этого подхода заключается в том, что каждая цивилизация проходит собственный путь социальной эволюции. Эту точку зрения наиболее последовательно выразили Николай Яковлевич Данилевский, Освальд Шпенглер и Арнольд Джозеф Тойнби.

Современные ученые предполагают, что у человечества множество путей развития и, возможно, все они направлены в разные стороны. Когда один или несколько народов, объединенных общей культурой, достигают высшей стадии, они находят свою дорогу, собственный неповторимый образ жизни. Эту общность, выбравшую свой исторический маршрут, чаще всего тоже именуют цивилизацией. История каждой такой цивилизации является самой крупной единицей измерения в истории человечества.

Плюсы и минусы, особенности

Несомненным достоинством подхода является то, что он позволяет учитывать не только классы и социальные группы, но и человеческие ценности, влияющие на их взаимодействие. Они оказывают большое влияние и на социально-экономическое развитие конкретного общества, и на его отношения с другими народами. Таким образом можно выявить и сформулировать нравственные нормы, объединяющие людей в одно общество. Это будет плюсом в случаях, когда для исследователя важнее понять сущность общества в целом, учесть духовные факторы, а не только экономические или политические.

Минусов у подхода больше.

Во-первых, чрезвычайно сложно провести грань между цивилизациями. Например, в Америке задолго до того, как ее открыл Колумб, возникло и пало несколько великих империй, внутри которых процветало искусство, развивались религиозные культы. Каждая из них многое унаследовала от предшественниц. Но их отделяли друг от друга огромные пространства дикой природы, а порой и столетия, и невозможно определить, одна это цивилизация или несколько разных.

Шпенглер выделил восемь культур-цивилизаций:

Очевидно, что существенным недостатком этой концепции является сложность и крайняя субъективность понимания, в чем суть той или иной цивилизации и ее отличие от других. Это позволило нацистам использовать теории Шпенглера для противопоставления прусской культуры всем остальным, несмотря на его возражения.

В-третьих, цивилизационный подход рассматривает личность как уникальную в уникальном обществе, и это противоречит диктату культуры во всех сферах жизни. Само изучение исторических фактов в этом подходе представляет собой что-то вроде коллекционирования. История — музей локальных цивилизаций, и пусть они проходят схожие стадии развития, трудно экстраполировать закономерности одной культуры на другую.

В-четвертых, цивилизационный подход недооценивает социально-экономические и политические факторы. Он в принципе не может заменить формационный подход, но может сочетаться с ним, расширяя и уточняя классификацию государств.

Основоположник цивилизационного подхода

- религию;

- культуру, включающую в себя науку, технику, искусство;

- политику;

- общественно-экономический уклад.

Понимание специфики экономических процессов цивилизационного подхода

Цивилизационный подход к изучению истории России, основы

Россия всегда была более открыта внешнему миру, чем цивилизации Запада и Востока, но при этом творчески перерабатывала все традиции и ценности, пришедшие извне. Многие отечественные историки, мыслители и философы проводили многосторонний анализ истории России как целостности, неповторимой в своей исторической индивидуальности.

Цивилизационный подход к типологии государств

Учитывая специфику цивилизационного подхода, представляется затруднительным в его рамках отделить общество от государства. В отличие от традиционной геополитики, для этого подхода дух, объединяющий общество, важнее территориального и национального единства.

Общества, согласно цивилизационному подходу, делятся на три типа:

- примитивные общества;

- локальные цивилизации;

- вторичные цивилизации, возникшие на обломках локальных.

Каждая локальная цивилизация со временем или пропала, или переродилась в особенную. Примером особенной цивилизации может служить западноевропейская или арабская. Обе они объединили несколько стран с общей культурой. Позднее начала формироваться современная цивилизация с сохранением традиционной социокультурной базы, органически совмещенной с современными социально-политическими структурами, готовая совместно реагировать на глобальные вызовы, стоящие перед всем человечеством.

Локальная цивилизация – большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической, духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития.

Подверг критике концепцию единого всемирноисторического прогресса. Выдвинул собственную теорию о цикличности истории:

Возникновение - Расцвет - Гибель культур - Цивилизация.

Когда культура мертвеет – она становится цивилизацией. Цивилизация – есть гибель культуры.

Все культуры сходны по длительности своего существования и темпам развития. Вместе с тем, все культуры уникальны, самобытны и неповторимы. Единой человеческой культуры нет и быть не может.

Цивилизации в своем развитии повторяют путь живых существ. 1)Генезис (рождение). 2)Рост. 3)Надлом. 4)Распад.

Цивилизацию развиваются благодаря порыву, который влечет их от вызова через ответ к дальнейшему вызову. Если цивилизация не справляется с вызовом – она умирает.

Общие признаки цивилизации проявляются в специфических чертах каждой цивилизации. Специфические черты цивилизации зависят от исторических традиций, менталитета народа и конкретных условий.

А. Тойнби насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию. Выделил 5 крупных живых и 2 реликтовые (остаточные) цивилизации.

Живые цивилизации:

Православно-христианская.

Исламская.

Индуистская.

Дальневосточная.

Западное христианское общество.

1.Народы, говорящие на одном или близких языках составляют один культурно-исторический тип.

2.Для возникновения и развития цивилизации или культурно-исторического типа необходима определенная политическая независимость.

3.Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя сам.

4.Успехи цивилизации зависят от разнообразия элементов культурно-исторических типов.

5.Формирование цивилизаций длится долго, а расцвет краток.

Данилевский отмечает, что цивилизации развиваются замкнуто и изолированно. Выделяет 11 цивилизаций.

Отличие западной цивилизации от восточной

| Традиционное (доиндустриальное, аграрное) | Индустриальное | Постиндустриальное(информационное) | |

| Датировка | IV-III тыс. до н.э. – XVIII в. | XIX в.-последняя треть ХХ вв. | Переход совершается в наши дни. |

| Основной фактор производства | Земля | Капитал | Знания |

| Основной продукт производства | Пища | Промышленные изделия | Услуги |

| Характерные черты производства | Ручной труд | Широкое применение механизмов и станков | Автоматизация и компьютеризация производств |

| Основной сектор экономики | Сельское хозяйство | Промышленное производство | Сфера услуг |

| Социальная структура | Сословность общества. Жесткое ограничение социальной мобильности. | Классовое деление общества, социальная мобильность. | Сохранение социальной дифференциации, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, рост численности среднего класса. |

| Политическая жизнь | Преобладание монархий. Политические свободы отсутствуют. Власть выше закона. | Провозглашение политических свобод, равенство перед законом, демократизация, власть не воспринимается как данность – требуется обоснование права на лидерство. | Политический плюрализм, сильное гражданское общество. |

| Духовная жизнь | Господствуют традиционные религиозные ценности, устная передача информации, малое количество образованных людей. | Утверждаются ценности прогресса, личного успеха, вера в науку. Возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура. | Особая роль науки, образования. Развитие индивидуализированного сознания. Рост ценности непрерывного образования. |

Локально-цивилизационный подход

Локальная цивилизация – большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической, духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития.

Подверг критике концепцию единого всемирноисторического прогресса. Выдвинул собственную теорию о цикличности истории:

Возникновение - Расцвет - Гибель культур - Цивилизация.

Когда культура мертвеет – она становится цивилизацией. Цивилизация – есть гибель культуры.

Все культуры сходны по длительности своего существования и темпам развития. Вместе с тем, все культуры уникальны, самобытны и неповторимы. Единой человеческой культуры нет и быть не может.

Цивилизации в своем развитии повторяют путь живых существ. 1)Генезис (рождение). 2)Рост. 3)Надлом. 4)Распад.

Цивилизацию развиваются благодаря порыву, который влечет их от вызова через ответ к дальнейшему вызову. Если цивилизация не справляется с вызовом – она умирает.

Общие признаки цивилизации проявляются в специфических чертах каждой цивилизации. Специфические черты цивилизации зависят от исторических традиций, менталитета народа и конкретных условий.

А. Тойнби насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию. Выделил 5 крупных живых и 2 реликтовые (остаточные) цивилизации.

Живые цивилизации:

Православно-христианская.

Исламская.

Индуистская.

Дальневосточная.

Западное христианское общество.

1.Народы, говорящие на одном или близких языках составляют один культурно-исторический тип.

2.Для возникновения и развития цивилизации или культурно-исторического типа необходима определенная политическая независимость.

3.Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя сам.

4.Успехи цивилизации зависят от разнообразия элементов культурно-исторических типов.

5.Формирование цивилизаций длится долго, а расцвет краток.

Данилевский отмечает, что цивилизации развиваются замкнуто и изолированно. Выделяет 11 цивилизаций.

Отличие западной цивилизации от восточной

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Типология государства – специфическая классификация, подразделяющая различные государства на определенные типы.

Тип государства – совокупность существенных признаков, которые характеризуют классовые и экономические стороны государства.

Подходы к типологии государств:

1) формационный, при котором под типом государства понимается система сущностных признаков, характерных для государств определенной общественно—экономической формации, выражающихся в общности их экономической основы, классовой сущности и социального назначения;

2) цивилизационный, согласно которому каждому историческому отрезку времени соответствует определенная цивилизация, в которой тип государства определяется на основе духовных признаков, которые могут блокировать или поощрять развитие государства.

Для определения типа государства при таком подходе учитываются:

1) соответствие государства определенной общественно—экономической формации, типу производственных отношений;

2) класс, инструментом политической власти которого является государство;

3) социальное назначение государства.

Типы государств по формационному подходу:

Согласно формационному подходу при смене экономических формаций происходит переход от одного исторического типа государства к другому, который является более новым.

Достоинства формационного подхода:

1) продуктивность деления государств на основе социально—экономических факторов;

2) объяснение поэтапности, естественно—исторического характера развития государства.

Недостатки:

1) односторонность, формализм;

2) недооценка духовных факторов.

Цивилизация – это замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, национальных, географических и других признаков (А. Тойнби). В зависимости от признаков выделяют египетскую, китайскую, западную, православную, арабскую и иные цивилизации.

В цивилизационном подходе различают

хронологический, производственный, генетический, пространственный, религиозные и иные принципы типологии цивилизаций.

Учёные, исследующие законы развития человеческого общества, выяснили, что каждое государство проходит через определённые этапы. Существует несколько классификаций таких периодов. Наиболее известными из них являются формационный и цивилизационный подходы. Рассмотрим их характерные черты, выявим достоинства и недостатки каждого.

Формационный подход

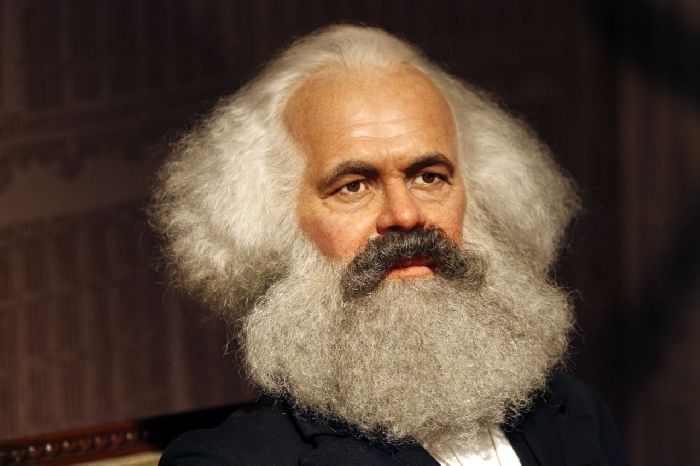

Основу данной типологии составляет теория Маркса, применившего к изучению общества понятие социально-экономической формации. Согласно его позиции, государство проходит в своём развитии несколько этапов. Их выделение основывается на используемом способе производства. По мнению Маркса, существуют следующие 5 стадий:

- первобытнообщинный строй;

- рабовладельческий;

- феодальный;

- капиталистический;

- коммунистический.

Рис. 1. Карл Маркс.

Рассмотрим плюсы и минусы формационного подхода.

Плюсы:

- формационный подход позволяет выявить типичные законы развития человеческого общества.

- выявить общие черты развития разных народов;

- определить роль экономики в становлении общества;

- представить историю человеческой цивилизации как единый процесс.

Минусы:

- главным недостатком формационного подхода является то, что многие государства не проходили последовательно через все формации;

- типология не учитывает специфические черты народов;

- ряд процессов, происходивших в государствах (культурных, политических) невозможно объяснить только с позиции экономических преобразований;

- не учитывается роль человека и его деятельности.

Примером государства, которое не проходило в своём развитии через все формации, является Древняя Русь. В ней отсутствовало рабство, на смену которому должен был прийти феодализм.

Рис. 2. Древнерусский город.

Цивилизационный подход

По мнению приверженцев данной типологии, в своём развитии общество проходит через сменяющие друг друга цивилизации. Каждая из них своеобразна, имеет специфические черты. Познакомимся с плюсами и минусами цивилизационного подхода.

Плюсы:

- главным достоинством классификации является то, что в её основе лежит учёт самобытности стран и народов, их уникальной неповторимости, что помогает более детально изучить их прошлое;

- история человечества представлена как многовариантный, многолинейный процесс;

- зная критерии цивилизации, можно определить уровень развития государства;

- учитывается духовная составляющая общества;

- личность — не элемент механизма, а сила, способная своими действиями изменить ход событий.

Минусы:

- размытость критериев определения цивилизации;

- невозможность представить историю человечества как единый процесс;

- при данном подходе иногда недооценивается роль экономики в развитии государства.

Несмотря на то, что каждый подход имеет свои достоинства и недостатки, они дополняют друг друга, позволяют составить достоверную картину развития стран и народов. Невозможно недооценивать роль каждой типологии в исследовании прошлого, отрицать одну из них.

Что мы узнали?

В основе формационного подхода лежит точка зрения о смене социально-экономических формаций, через которые проходит каждое государство. Цивилизационный подход учитывает уникальность стран и народов. Каждая типология имеет достоинства и недостатки.

Читайте также: