Болезнь паркинсона патогенез кратко

Обновлено: 28.06.2024

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

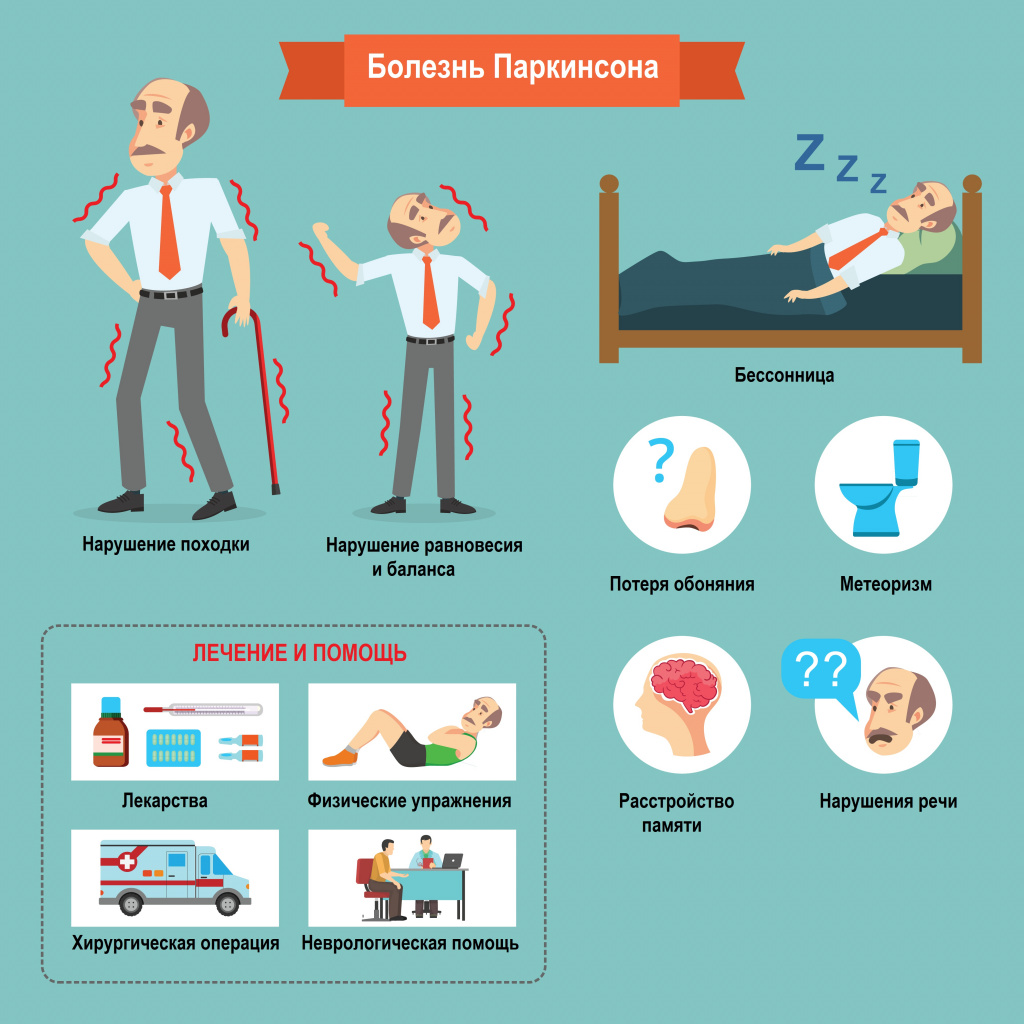

Болезнь Паркинсона: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, при котором в нервных клетках определенных его участков накапливается патологический белок α-синуклеин и образуются особые внутриклеточные включения - тельца Леви, что вызывает гибель пораженных нервных клеток. Основная функция этих нейронов – производство дофамина, который участвует в контроле двигательной активности, тонуса мышц, мыслительных процессов. Предполагается, что образование телец Леви начинает происходить за 15-20 лет до появления у пациента первых симптомов болезни. Таким образом, клинические проявления возникают, когда уже разрушено большое количество нейронов.

Причины появления болезни Паркинсона

На сегодняшний день нет единого мнения относительно причин появления у человека болезни Паркинсона. Возможно, имеют значение генетические факторы (определенные мутации генов).

Кроме истинной болезни Паркинсона (первичного паркинсонизма) существует так называемый вторичный паркинсонизм. Они не различаются по клиническим проявлениям, но причины последнего известны - черепно-мозговые травмы, мозговые инсульты (нарушение мозгового кровообращения), опухоли головного мозга, различные интоксикации и др.

Классификация заболевания

Болезнь Паркинсона классифицируют по клинической форме, стадии и скорости прогрессирования заболевания.

В зависимости от преобладания в клинической картине того или иного симптома выделяют три клинических формы:

- акинетико-ригидно-дрожательную, или смешанную (60-70%);

- акинетико-ригидную (15-20%), когда преобладают мышечная скованность и замедленность, бедность движений;

- дрожательную (5-10%) с преобладанием дрожания конечностей и головы (тремор).

0-я стадия - двигательные проявления заболевания отсутствуют;

1-я стадия - односторонние проявления заболевания;

2-я стадия - двусторонние проявления заболевания без постуральной неустойчивости;

3-я стадия - умеренно выраженная постуральная неустойчивость (нарушение баланса, невозможность удерживать равновесие при изменении положения тела или во время ходьбы, что может приводить к падениям), самостоятельное передвижение возможно;

4-я стадия - значительная утрата двигательной активности, но пациент еще в состоянии передвигаться;

5-я стадия - при отсутствии посторонней помощи пациент прикован к постели или инвалидному креслу.

- быстрое прогрессирование - смена стадий заболевания происходит в течение 2 и менее лет;

- умеренное прогрессирование - смена стадий происходит в течение 2-5 лет;

- медленное прогрессирование - смена стадий происходит более чем через 5 лет.

Болезнь Паркинсона обычно начинается постепенно, поэтому сначала пациент и его родственники не обращаются за медицинской помощью, связывая быструю утомляемость, повышенную тревожность, легкие нарушения координации, боль в шее и плечах с возрастом, остеохондрозом, усталостью, снижением настроения.

Обычно он возникает в покое и уменьшается при попытке совершить движение конечностями. Больного беспокоит скованность мышц, которая усиливается при повторных движениях (каждое последующее движение выполнять все сложнее). Нередко одностороннее двигательное поражение в дебюте заболевания со временем переходит на другую сторону.

Для пациентов с болезнью Паркинсона характерны замедленность движений и нарушение походки (ходьба мелкими шаркающими шажками, туловище излишне наклонено вперед, при ходьбе ослаблены содружественные движения рук, что чревато падениями). Больному сложно начать движение, а начав, сложно остановиться.

Окружающие обращают внимание на бедность мимики (лицо пациента практически не выражает эмоций), тихий голос, медленную и монотонную речь.

Возникают когнитивные расстройства, включающие ухудшение памяти, нарушение внимания, мышления; часто отмечаются эмоциональные нарушения - подавленное настроение, повышенная тревожность, ворчливость. Нарушается сон.

Диагностика болезни Паркинсона

Основа диагностики заболевания - сбор жалоб и анамнеза, качественный неврологический осмотр. Важно наблюдение пациента в динамике, оценка состояния на фоне проводимой терапии. Для этого используют специфические опросники (шкалы), где фиксируется информация о двигательной активности, эмоциональном состоянии пациента, возможности обходиться без посторонней помощи и др.

Инструментальные методы исследования включают магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), транскраниальное ультразвуковое сканирование головного мозга.

Безопасное и информативное сканирование структур головного мозга для диагностики его патологий.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя, постуральные расстройства. Кроме этого при болезни Паркинсона развиваются вегетативные, аффективные и другие расстройства. Различают истинный паркинсонизм (болезнь Паркинсона) и синдром паркинсонизма, который может сопровождать многие неврологические заболевания (ЧМТ, опухоли головного мозга, инсульты, энцефалиты и пр.). При подозрении на болезнь Паркинсона пациенту необходимо пройти электроэнцефалографию, реоэнцефалографию, МРТ головного мозга.

МКБ-10

Общие сведения

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя, постуральные расстройства. Кроме этого при болезни Паркинсона развиваются вегетативные, аффективные и другие расстройства.

Классификация болезни Паркинсона

Классификация болезни Паркинсона основывается на возрасте начала болезни:

- ювенильная (ювенильный паркинсонизм)

- с ранним началом

- с поздним дебютом

Также известны различные классификации синдрома паркинсонизма:

- дрожательные

- дрожательно-ригидные

- ригидно-дрожательные

- акинетико-ригидные

- смешанные

Однако данные классификации болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма не считаются безупречными. Поэтому на сегодня общепринятого подхода в этом вопросе не существует.

Этиология и патогенез болезни Паркинсона

Современной медициной достигнут определенный прогресс в понимании молекулярных и биохимических механизмов болезни Паркинсона. Не смотря на это, остается неизвестной истинная этиология спорадических форм этого заболевания. Большое значение имеют генетическая предрасположенность и факторы внешней среды. Сочетание и взаимодействие этих двух факторов инициируют процесс дегенерации в пигментсодержащих, а впоследствии и других нейронах ствола головного мозга. Такой процесс, однажды возникнув, становится необратимым и начинает экспансивное распространение по всему мозгу. Более других белковых субстанций нервной системы наибольшему разрушению подвергается альфа-синуклеин. На клеточном уровне механизм этого процесса выглядит как недостаточность дыхательных функций митохондрий, а также окислительный стресс — основная причина апоптоза нейронов. Однако в патогенезе болезни Паркинсона принимают участие и другие факторы, функции которых остаются не раскрытыми до сих пор.

Клиническая картина болезни Паркинсона

Существует тетрада двигательных симптомов болезни Паркинсона: тремор, ригидность, гипокинезия, нарушения постуральной регуляции. Тремор — самый очевидный и легковыявляемый симптом. Наиболее типичен для паркинсонизма тремор покоя, однако возможны и другие виды тремора, например: постуральный тремор или интенционный тремор. Мышечная ригидность может быть малозаметной на начальных стадиях, чаще при дрожательной форме болезни Паркинсона, но очевидной при выраженном синдроме паркинсонизма. Большое значение имеет ранее выявление минимальной асимметрии тонуса в конечностях, так как асимметрия симптомов — характерный признак всех стадий болезни Паркинсона.

Постуральные нарушения при болезни Паркинсона проявляются довольно рано (например, ассиметрия вытянутых вперед рук). Однако чаще всего они привлекают внимание врачей уже в дезадаптационной своей стадии (III стадия). Объяснением этому может служить тот факт, что постуральные нарушения в сравнении с другими симптомами болезни Паркинсона менее специфичны для нее.

Кроме вышеупомянутых основных проявлений паркинсонизма, болезни Паркинсона сопутствуют и другие симптомы, которые в некоторых случаях могут выходить на первый план клинической картины. Причем степень дезадаптации пациента в таких случаях ничуть не меньше. Перечислим только некоторые из них: слюнотечение, дизартрия и/или дисфагия, запор, деменция, депрессия, нарушения сна, дизурические расстройства, синдром беспокойных ног и другие.

Различают пять стадий болезни Паркинсона, каждая из которых отражает степень тяжести заболевания. Наибольшее распространение получила классификация, предложенная в 1967 году Хеном и Яром:

- 0 стадия — двигательные проявления отсутствуют

- I стадия — односторонние проявления заболевания

- II стадия — двусторонние симптомы без постуральных нарушений

- III стадия — умеренная постуральная неустойчивость, но пациент не нуждается в посторонней помощи

- IV стадия — значительная утрата двигательной активности, но пациент в состоянии стоять и передвигаться без поддержки

- V стадия — в отсутствие посторонней помощи пациент прикован к креслу или постели

Диагноз болезни Паркинсона

Клиническая диагностика болезни Паркинсона проходит в три этапа.

1-ый этап

Распознавание синдрома паркинсонизма и его синдромальная дифференциация от своих неврологических и психопатологических синдромов, так или иначе схожих с истинным паркинсонизмом. Истинный паркинсонизм — это гипокинезия в сочетании с одним из следующих симптомов: тремор покоя (4-6 Гц), мышечная ригидность, постуральная неустойчивость, не связанная с первичными вестибулярными, зрительными и мозжечковыми нарушениями.

2-ой этап

Исключение иных заболеваний, которые могут проявляться синдромом паркинсонизма. Существует несколько критериев исключения болезни Паркинсона:

- окулогирные кризы

- терапия нейролептиками перед дебютом заболевания

- наличие в анамнезе повторных инсультов со ступенеобразным прогрессированием симптомов паркинсонизма, достоверный энцефалит или повторные ЧМТ

- продолжительная ремиссия

- исключительно односторонние проявления в течение более 3 лет

- мозжечковые симптомы

- надъядерный паралич взора

- ранее яркое проявление деменции

- ранее яркое проявление вегетативной недостаточности

- симптом Бабинского

- опухоль головного мозга или открытая гидроцефалия

- неэффективность больших доз леводопы

- интоксикация МФТП

3-й этап

Выявление симптомов, подтверждающих болезнь Паркинсона. Для этого необходимо наличие как минимум трех из нижеперечисленных критериев:

- односторонние проявления в дебюте болезни

- наличие тремора покоя

- асимметрия симптомов (с большей степенью выраженности на стороне тела, с которой началось заболевание)

- 70-100%-реакция на терапию леводопой

- прогрессирующее течение заболевания

- эффективность леводопы в течение 5 лет и более

- продолжительность заболевания 10 лет и более

Для обследования пациентов с подозрением на болезнь Паркинсона применяют реоэнцефалографию, ЭЭГ, методы нейровизуализации: КТ головного мозга и МРТ.

Дифференциальный диагноз

Следует помнить об определенных клинических особенностях паркинсонизма, которые должны вызывать сомнения в диагнозе болезнь Паркинсона, например: неэффективность леводопы, отсутствие тремора, симметричность двигательных нарушений, ранние проявления признаков периферической вегетативной недостаточности.

Лечение болезни Паркинсона

Пути лечения болезни Паркинсона существенно различаются на ранних и поздних стадиях заболевания, поэтому их стоит рассматривать раздельно.

Лечение болезни Паркинсона на ранних стадиях.

Лекарственная терапия на ранней стадии болезни Паркинсона подразумевает использование препаратов, увеличивающих синтез дофамина в мозге, стимулирующих его выброс и блокирующих обратное его поглощение, угнетающих распад дофамина, стимулирующих дофаминовые рецепторы и препятствующие гибели нейронов. К таким препаратам относятся амантадин, селективные ингибиторы МАО-В (селегилин и др.), агонисты дофаминовых рецепторов (пирибедил, прамипексол и др.). Допускается применение вышеуказанных препаратов как в виде монотерапии (чаще), так и в различных комбинациях.

Вышеперечисленные препараты значительно уступают по эффективности препаратам леводопы, однако для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях они вполне подходят. Теоретически на ранних стадиях болезни Паркинсона агонисты дофаминовых рецепторов способны отсрочить назначение леводопы, а на поздних стадиях — снизить ее дозу. Однако не в их пользу говорит большое количество побочных эффектов (язва желудка, ортостатическая гипотензия, психические нарушения, эритромелалгия, ретроперитонеальный фиброз и др.) и способность снижать чувствительность постсинаптических дофаминовых рецепторов.

Лечение болезни Паркинсона на поздних стадиях.

В независимости от характера течения болезни Паркинсона обязательно происходит постепенная трансформация клинической картины заболевания. Со временем прогрессируют уже присутствующие нарушения и появляются новые, большинство из которых с трудом поддается терапии, оказывая тем самым сильное стрессорное воздействие на пациента. Кроме этого, меняется привычный эффект от леводопы — снижается эффективность препарата, нарастают лекарственные дискинезии (как результат гиперчувствительности дофаминовых рецепторов).

Побочные эффекты терапии леводопой. Одно из проявлений снижения порога чувствительности к некоторым побочным эффектам — тенденция к появлению оральных (или иных) гиперкинезов на фоне симптомов гиперкинезии. Таким образом, в клинической картине болезни Паркинсона парадоксальным образом сочетаются симптомы избытка дофамина (оральные гиперкинезы) и его дефицита (гипокинезия). Снижение дозы леводопы в такой ситуации дает только временное устранение гиперкинеза, через некоторое время он появляется вновь. Ортостатическая артериальная гипотензия при болезни Паркинсона проявляется обычно относительно резким снижением артериального давления вскоре после приема леводопы. Таким побочным эффектом обладают и леводопа, и агонисты дофаминовых рецепторов, поэтому после определения причины побочного эффекта необходимо уменьшить дозу соответствующего препарата.

Психические нарушения при болезни Паркинсона могут проявляться в виде депрессии, тревоги, апатии, зрительных галлюцинаций, ажитации. Кроме того, типично появление запоминающихся, ярких сновидений. Со временем все вышеперечисленные нарушения прогрессируют и рано или поздно проявляются и в состоянии бодрствования. Терапию таких психических нарушений необходимо проводить совместно с психиатром. Иногда достаточно избавить пациента от тревоги и страха, так как именно они провоцируют более грубые психические нарушения. Большинство лекарственных дискинезий проявляется на пике действия препарата. Наиболее надежный способ их устранения — уменьшение разовой дозы леводопы с сохранением суточной дозы препарата. Поэтому дробный прием малых доз леводопы — наилучший способ предотвращения дискинезий такого типа.

В терминальной стадии болезни Паркинсона основные сложности связаны с кахексией, утратой способности к стоянию, ходьбе и самообслуживанию. В это время необходимо проведение целого комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий для повседневной бытовой деятельности пациента. Следует помнить, что на поздних стадиях болезнь Паркинсона становится тяжелым бременем не только для самого пациента, но и для его семьи, членам которой может потребоваться не только терапевтическая, но иногда и специализированная помощь.

Хирургическое лечение болезни Паркинсона заключается в проведении стереотаксической деструкции вентролатерального ядра таламуса и субталамического ядра, а также глубокой стимуляции мозга. В случае выраженного акинетико-ригидного синдрома рекомендована паллидотомия, а также глубокая электростимуляция бледного шара и субталамического ядра.

Прогноз

Для болезни Паркинсона характерно неуклонное нарастание выраженной симптоматики. В 25% случаев в течение первых пяти лет заболевания наступает инвалидизации или смерть. У 89% пациентов, переживших 15 лет течения болезни Паркинсона, неизбежно наступает тяжелая степень инвалидности или смерть. Отмечено снижение уровня смертности пациентов с болезнью Паркинсона в связи с началом применения леводопы, а также рост продолжительности жизни.

Болезнь Паркинсона — это хроническое нейродегенеративное заболевание, неуклонно прогрессирующее, с широким диапазоном моторных и немоторных нарушений. БП неминуемо инвалидизирует пациентов, значительно снижая качество жизни не только самого больного, но и его близких. Через 10–20 лет 40–75 % больных с БП умирают, а около 50 % выживших требуют уже постоянного постороннего ухода [5]. Поэтому даже в условиях только симптоматической терапии БП обязательно подлежит достоверной диагностике, а значит и своевременному лечению [1, 2].

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, этиология, патогенез, клиника, клинические формы, диагностика, степени тяжести, стадии, темпы прогрессирования, принципы лечения.

Введение.

Болезнь Паркинсона — это заболевание с широким диапазоном моторных и немоторных нарушений, которое неминуемо инвалидизирует пациентов, значительно снижая качество жизни не только самого больного, но и его близких. Через 10–20 лет 40–75 % больных с БП умирают, а около 50 % выживших требуют уже постоянного постороннего ухода [5].

Этиология.

Причины возникновения БП неизвестны. Предполагается, что в основе развития заболевания лежат возрастные, генетические и факторы окружающей среды. БП носит преимущественно спорадический характер, однако при наличии БП у ближайших родственников риск развития возрастает в 2 раза. С наследственными факторами связано лишь небольшое количество случаев БП (5–10 %). Также изучается роль факторов окружающей среды, таких как: инфекции, интоксикации, воздействия на организм металлов, пестицидов.

Патогенез.

Болезнь Паркинсона возникает, вследствие гибели дофаминергических нейронов, входящих в структуры стриопаллидарной системы — важнейшей составляющей экстрапирамидной системы, обеспечивающей организацию и построение движений. Наиболее выраженные повреждения дофаминергических нейронов наблюдаются в компактной части черной субстанции, голубого пятна и стриатуме. В дальнейшем, по мере развития болезни, гибнут дофаминергические нейроны миндалины, срединного ядра таламуса, ядер гипоталамуса, вентральной тегментальной области. На заключительном этапе развития патологии разрушение захватывает дофаминергические нейроны гиппокампа, лобной коры и некоторые другие корковые зоны.

Основные нейротрансмитерные нарушения при БП — дефицит синтеза дофамина, избыток нейромедиатора ацетилхолина и глутамата, а также недостаточный синтез норадреналина и сероотонина.

Клиника.

С помощью методов функциональной нейровизуализации (позиторно-эмиссонной томографии) было выявлено, что дебют моторных симптомов при БП наблюдается при снижении уровня дофамина в стриатуме на 60–80 % [7]. Это говорит о том, что моторные проявления возникают, когда уже более половины дофаминергических нейронов черной субстанции погибло.

Основу клинической картины составляет синдром паркинсонизма, который характеризуется гипокинезией, мышечной ригидностью и тремором покоя. По мере прогрессирования заболевания к ним присоединяются постуральные расстройства [2,3].

Клинический феномен БП не ограничивается синдромом паркинсонизма, он также включает в себя немоторные синдромы: когнитивные, эмоциональные, вегетативные расстройства, болевые синдромы, нарушения сна и бодрствования. Эти проявления могут предшествовать развитию двигательного дефицита на начальных стадиях, а на поздних стадиях являться основной причиной инвалидизации.

В зависимости от преобладания в клинической картине того или иного симптома выделяют несколько клинических форм БП [8]:

Дрожательно-ригидная форма (37 %). Типичным признаком является дрожание.

Акинетико-ригидная форма (33 %). Дрожание может отсутствовать или проявляться незначительно, например в период волнения.

Ригидно-дрожательная форма (21 %). Главным признаком являбтся общая замедленность движений и повышение тонуса мышц.

Дрожательная форма (7 %). В начале развития главным симптомом является дрожание. При этом мышечный тонус не повышается, а замедленность движений или бедность мимики проявляется незначительно.

В настоящее время диагноз БП ставится на основе характерной клинической картины заболевания. Достаточно широко используют клинико-диагностические критерии Банка головного мозга общества БП Великобритании (Gibb, Lees, 1988; Hughes A. J. Et al., 1992).

3 этапа диагностики БП:

1 этап: установление Синдрома паркинсонизма:

- Наличие гипокинезии

- Наличие по меньшей мере одного из следующих симптомов: мышечная ригидность, тремор покоя 4–6 Гц, постуральная неустойчивость, не связанная со зрительной, вестибулярной, мозжечковой или проприоцептивной дисфункцией.

2 этап: установление нозологического диагноза — Болезнь Паркинсона.

Критерии, подтверждающие БП (необходимо наличие трех и более симптомов):

- Одностороннее начало проявлений болезни;

- Наличие тремора покоя;

- Постоянная асимметрия с более выраженными симптомами на стороне тела, с которой началась болезнь;

- Реакция (70–100 %) на Л-ДОФА;

- Прогрессирующее течение заболевания;

- Наличие выраженной дискинезии, индуцированной Л-ДОФА;

- Откликаемость на Л-ДОФА в течение 5 лет и более;

- Длительное течение заболевания (10 лет и более).

Критерии исключения БП:

- Наличие в анамнезе повторных инсультов со ступенеобразным прогрессированием симптомов паркинсонизма;

- Повторные черепно-мозговые травмы или достоверный энцефалит;

- Окулогирные кризы;

- Лечение нейролептиками перед дебютом болезни;

- Длительная ремиссия;

- Строго односторонние проявления в течение более трех лет;

- Супрануклеарный паралич взора;

- Мозжечковые знаки;

- Раннее появление симптомов выраженной вегетативной недостаточности;

- Раннее появление выраженной деменции;

- Симптом Бабинского;

- Наличие церебральной опухоли или открытой (сообщающейся гидроцефалии);

- Негативная реакция на большие дозы левовращающего изомера дезоксифенилаланина (Л-ДОФА) (если исключена мальабсорбция);

- Интоксикация МФТП.

3 этап: окончательный — стадия заболевания.

Необходимо сформулировать окончательный диагноз с указанием стадии заболевания, скорости прогрессирования, степени развития клинического патоморфоза и коморбидных расстройств.

Классификация степеней тяжести, предложенная Л. С. Петелинным в 1970 г.:

Легкая степень: гипокинезия, ригидность, тремор выражены легко или умеренно, отдельные симптомы могут отсутствовать. Выраженность дрожания в определенной степени может уменьшаться при использовании больным компенсаторных приемов, кратковременно подавляться усилием воли. Возможность выполнять домашнюю работу и профессионально трудиться в большинстве случаев не утрачивается, хотя определенные затруднения имеются.

Умеренная степень: развернутая клиническая картина заболевания при отчетливых, хотя нередко в различной степени выраженных клинических симптомах. Присутствуют нарушения речи, письма, нередко отчетливы психические, вегетативные расстройства. Больные испытывают существенные трудности в профессиональной деятельности, а также при самообслуживании.

Выраженная степень: резкая замедленность движений, общая скованность, амимия, выраженное дрожание, нарушение функций ходьбы, речи, письма, отчетливые психические нарушения, в частности депрессия, возможна деменция. Резко ограничивается способность к самостоятельному передвижению, или оно становится невозможным, утрачивается способность к самообслуживанию.

Деление болезни на стадии по шкале Хен и Яра (Hoehn M., Jahr M. D., 1967):

1 стадия. Односторонние проявления заболевания (только конечности).

1.5 стадия. Односторонний процесс (конечности и одноименная сторона туловища).

2 стадия. Двустороннее заболевание без постуральной неустойчивости.

2.5 стадия. Начальные проявления двустороннего процесса с возвращением к норме при исследовании.

3 стадия. Умеренно выраженная постуральная неустойчивость, возможно самостоятельное передвижение.

4 стадия. Значительная утрата двигательной активности, пациент не в состоянии передвигаться без посторонней помощи.

5 стадия. В отсутствии посторонней помощи пациент прикован к постели или инвалидному креслу.

Для более точной оценки степени вовлеченности пациента в нейродегенеративный процесс и для формирования динамического представления о течении заболевания удобно использовать шкалу UPDRS или Унифицированную шкалу оценки болезни Паркинсона, которая содержит 42 пункта.

Темпы прогрессирования БП зависят от многих факторов — возраста пациента к моменту начала болезни, клинической формы, своевременности и адекватности фармакотерапии, наличия сопутствующих заболеваний. Можно выделить следующие варианты темпа прогрессирования БП:

1) быстрый темп, при котором смена стадий происходит в течение 2 или менее лет;

2) умеренный темп, при котором смена стадий происходит в течение 3–5 лет;

3) медленный темп со сменой стадий в течение более 5 лет [9].

Клиническая диагностика.

Гипокинезию на практике выявляют с помощью тестов на быстрые повторяющиеся движения конечностями:

кистями — сжимание и разжимание пальцев рук

постукивание большим и указательным пальцами друг о друга

постукиванием пяткой по полу

Ригидность при БП проявляется пластическим повышением мышечного тонуса с явным сопротивлением пассивным движениям, которое может быть:

Постуральная неустойчивость, возникающая на развернутых стадиях БП, характеризуется смещением головы вперед, наклоном туловища вперед, пошатыванием при ходьбе, частыми падениями, пропульсиями. У больных возникает необходимость в использовании опорных приспособлений (палка, тренога).

Принципы лечения БП.

К основным направлениям лечения болезни Паркинсона относятся [2]:

- фармакотерапия;

- медико-социальная реабилитация;

- лечебная физкультура(ЛФК);

4) нейрохирургическое лечение.

Лекарственная терапия БП должна быть направлена на приостановление и уменьшение нейродегенеративного процесса в нигростриарных нейронах (нейропротекторная терапия) и устранение биохимического дисбаланса (симптоматическая терапия) [9, 10].

К средствам, предположительно обладающим нейропротекторным действием при БП, относятся: ингибиторы МАО-В, токоферол, глютатион, тиоктовая кислота, дефероксамин; агонисты дофаминовых рецепторов (АДАР); ингибиторы транспорта дофамина.

1) повышение синтеза дофамина в головном мозге (препараты леводопы);

2) стимуляция высвобождения дофамина из пресинаптического пространства и подавление его обратного захвата (амантадины);

3) торможение катаболизма дофамина (ингибиторы МАО-В, ингибиторы КОМТ);

4) стимуляция рецепторов, чувствительных к дофамину (агонисты дофаминовых рецепторов) [11];

5) подавление повышенной холинергической активности (холинолитики).

Лечение предпочтительно начинать с монотерапии, постепенно увеличивая дозу препарата до оптимальной (метод титрования дозы). Если после достижения максимальной терапевтической дозы в течение месяца нет регресса симптоматики или лекарство плохо переносится, необходимо заменить препарат. В случае если препарат не оказывает достаточного эффекта, а увеличение дозы затруднено из-за плохой переносимости, следует рассмотреть возможность добавления второго противопаркинсонического средства из другой фармакологической группы. В некоторых случаях комбинированная терапия позволяет достигнуть хорошего результата при назначении меньших доз лекарств, что снижает потенциальный риск побочных эффектов каждого из препаратов [8, 12].

Со временем происходит изменение клинической картины БП: прогрессируют уже имеющиеся нарушения и присоединяются новые. Также снижается эффективность терапии леводопой, появляются осложнения в виде моторных флуктуаций и дискинезий.

На выбор начальной терапии влияет ряд факторов: возраст, степень двигательных расстройств, клиническая форма заболевания, индивидуальная эффективность препарата, наличие побочных эффектов терапии, сопутствующие заболевания, когнитивные нарушения, а также фармакоэкономические и субъективные ятрогенные аспекты.

Если больному менее 50 лет и у него отсутствуют когнитивные расстройства, то выбирают один из препаратов первого ряда (амантадин, холинолитик, селегилин). В случае, если возраст больного составляет от 50 до 60 лет, терапию следует начинать с агонистов дофаминовых рецепторов или амантадина. Пациентам старше 70 лет с когнитивными нарушениями, с выраженной степенью тяжести заболевания, терапию можно сразу начинать с препаратов левадопы в минимальной эффективной дозе, которую подбирают постепенно.

Медико-социальная реабилитация основана на диспансерном наблюдении пациентов с БП с целью подбора адекватной терапии, которая должна в достаточной мере обеспечивать адекватное качество жизни этих пациентов, в том числе сохранять способность к профессиональной деятельности. С целью нейропсихологической помощи применяется рациональная психотерапия как с пациентами, так и их родственниками.

Лечебная физкультура на начальных этапах заболевания применяют все методы активной двигательной реабилитации. Комплекс упражнений разрабатывается индивидуально исходя из выраженности двигательного дефекта. Занятия лучше проводить в период максимальной эффективности действия лекарственных средств. По мере прогрессирования заболевания основным направлением становятся упражнения, направленные на поддержание профессиональных и бытовых двигательных стереотипов. При выраженных проявлениях заболевания большое значение приобретают пассивные упражнения. Наряду с ЛФК применяют аппаратные методы коррекции ходьбы, поддержания равновесия: методики темпоритмовой коррекции ходьбы, сигнальные дорожки.

Нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона. В настоящее время относительными показаниями к нейрохирургическому лечению являются (Шток В. Н., Федорова Н. В., 2002):

1) низкая эффективность проводимого комплекса медикаментозной терапии или индивидуально низкая чувствительность к ней;

2) выраженные побочные эффекты медикаментозного лечения, не позволяющие наращивать дозу противопаркинсонических препаратов или заставляющие отказаться от медикаментозного лечения;

3) резко выраженный тремор, ригидность и брадикинезия вне действия противопаркинсонических препаратов, грубо нарушающие бытовую адаптацию больного.

В настоящее время используются три типа нейрохирургических вмешательств при БП: стереотаксические деструктивные методы (вентролатеральная таламотомия, паллидотомия, субталамотомия и их комбинация), стимуляционные методы (имплантация электродов в подкорковые структуры с последующей их хронической электростимуляцией) и внутримозговая трансплантация дофаминергических нейронов мезенцефалона эмбриона человека (носит клинико-экспериментальный характер).

Заключение. Рациональное и комплексное лечение значительно улучшает качество жизни и позволяет пациентам сохранять в течение многих лет достаточную социально-бытовую активность.

Основные термины (генерируются автоматически): стадий, тремор покоя, заболевание, качество жизни, клиническая картина, мышечная ригидность, наличие, пациент, симптом, симптоматическая терапия, смена стадий, черная субстанция.

Ключевые слова

клиника, диагностика, патогенез, болезнь Паркинсона, этиология, клинические формы, степени тяжести, стадии, темпы прогрессирования, принципы лечения

болезнь Паркинсона, этиология, патогенез, клиника, клинические формы, диагностика, степени тяжести, стадии, темпы прогрессирования, принципы лечения

Похожие статьи

Современные представления о структуре немоторных симптомов.

Выраженность НМС достоверно коррелировала со стадией заболевания, продолжительностью болезни, с выраженностью моторных проявлений.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, качество жизни.

Оценка качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона.

Наличие моторных (постуральная неустойчивость, тремор покоя и ригидность) и немоторных симптомов при БП оказывают крайне неблагоприятное влияние на качество жизни пациентов

Роботизированная терапия при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона (БП) — неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, в основе которого лежит постепенная гибель нигростриарных нейронов [3,4]. Клиническими проявлениями такой дегенерации являются: акинезия, ригидность, тремор покоя и.

Болевые паттерны у пациентов с болезнью Паркинсона

Она является ранним симптомом, который снижает качество жизни пациентов и может встречаться за несколько лет до развития двигательных нарушений.

Она связана с мышечной ригидностью, брадикинезией, сниженной подвижностью, постуральными расстройствами и.

Генетические аспекты болезни Паркинсона | Статья в журнале.

Проявляется расстройством движения с тремя кардинальными признаками: тремор, ригидность и брадикинезия.

Хотя эти процедуры предлагают облегчение симптомов, они не лечат заболевание.

Основные термины (генерируются автоматически): ENS, черная субстанция.

Современный взгляд на болезнь Альцгеймера | Статья в журнале.

Клинические критерии преддементной стадии БА.

Признаки, отрицающие наличие преддементной стадии БА.

Терапия БА — сложная проблема как для врачей, так и для пациентов.

Оценка клинических параметров сна, уровня астенизации.

Это симптом многих заболеваний, относящийся к клинике внутренних и нервных болезней, эндокринологии и ревматологии.

Совершенствование методов терапии астенических расстройств позволит повысить комплаентность лечения и качество жизни пациента.

Определение

Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, клинически про являющееся нарушением произвольных движений.

БП относится к первичному, или идиопатическому, паркинсонизму. Различают также вторичный паркинсонизм, который может быть обусловлен различными причинами, например энцефалитом, избыточным приемом лекарственных препаратов, атеросклерозом сосудов головного мозга. Понятие "паркинсонизм" применяется к любому синдрому, при котором наблюдаются характерные для БП неврологические нарушения.

Исторические аспекты

БП впервые описал английский врач Джеймс Паркинсон в 1817 году в своем "Эссе о дрожательном параличе", в котором обобщил результаты наблюдений за шестью пациентами.

Дж. Паркинсон описывал это заболевание как "дрожательный паралич" со следующими характерными проявлениями: "непроизвольные дрожательные движения, ослабление мышечной силы, ограничение активности движений, туловище больного наклонено вперед, ходьба переходит в бег, при этом чувствительность и интеллект больного остаются сохранными".

С тех пор БП была детально изучена, конкретизированы все её симптомы, однако портрет заболевания, составленный Дж. Паркинсоном, остается по-прежнему точным и емким.

Эпидемиология

В России, по разным данным, насчитывается от 117000 до 338000 больных БП[10]. После деменции, эпилепсии и церебрососудистых заболеваний БП является наиболее частой проблемой пожилых людей, о чем свидетельствует ее распространенность в России (1996 год):

1.8 : 1000 в общей популяции

1.0: 100 в популяции тех, кому за 70

1.0 : 50 в популяции тех, кому за 80

Средний возраст начала БП - 55 лет. В то же время у 10% больных заболевание дебютирует в молодом возрасте, до 40 лет. Заболеваемость паркинсонизмом не зависит от половой и расовой принадлежности, социального положения и места проживания.

Предполагают, что с увеличением среднего возраста населения в ближайшие годы распространенность БП в популяции будет увеличиваться.

На поздних стадиях заболевания качество жизни больных оказывается существенно сниженным. При грубых нарушениях глотания пациенты быстро теряют в весе. В случаях длительной обездвиженности смерть больных обусловлена присоединяющимися дыхательными расстройствами и пролежнями.

Этиология

Происхождение БП остается до конца не изученным, тем не менее в качестве причины заболевания рассматривается сочетание нескольких факторов:

• старение;

• наследственность;

• некоторые токсины и вещества.

Старение

Тот факт, что некоторые проявления БП возникают и при нормальном старении, заставляет предполагать, что одним из причинных факторов паркинсонизма может быть возрастное снижение количества мозговых нейронов. В действительности каждые 10 лет жизни человек теряет около 8% нейронов. Компенсаторные возможности мозга настолько велики, что симптомы паркинсонизма появляются лишь при потере 80% нейронной массы.

Наследственность

Уже в течение многих лет обсуждается возможность генетической предрасположенности к БП. Генетическая мутация, как предполагают, может быть вызвана воздействием некоторых токсинов в окружающей среде.

Токсины и другие вещества

В 1977 году было описано несколько случаев тяжелого паркинсонизма у молодых наркоманов, принимавших синтетический героин. Этот факт свидетельствует о том, что различные химические вещества могут "запускать" патологический процесс в нейронах головного мозга и вызывать проявления паркинсонизма.

Другие причины БП включают:

вирусные инфекции, приводящие к постэнцефалитическому паркинсонизму;

атеросклероз сосудов головного мозга;

тяжелые и повторные черепно-мозговые травмы.

Длительный прием некоторых препаратов, блокирующих высвобождение или передачу дофамина (например нейролептиков, резерпинсо-держащих средств), может также привести к появлению симптомов паркинсонизма, поэтому всегда следует уточнить, какую терапию получал больной до установления диагноза БП.

Течение заболевания

Как правило, БП имеет медленное течение, так что на ранних стадиях заболевание может не диагностироваться в течение нескольких лет. Для характеристики стадий БП используется ряд шкал, в том числе Оценочная Шкала Хёна и Яра (Hoehn and Yahr Rating Scale) и Унифицированная Оценочная Шкала Болезни Паркинсона (Unified Parkinson's Disease Rating Scale). Некоторые шкалы тестируют уровень дневной активности и адаптации больного (Activity of Daily Living Scale).

Движения

В осознанном контроле за произвольными движениями принимает участие кора лобных долей головного мозга, откуда нервные импульсы передаются в конечности. Роль посредников в передаче импульсов между нейронами и синапсами играют химические нейротрансмиттеры, важнейшим из которых является ацетилхолин. В акте произвольного движения участвует и ПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА

Однако важным для целостного процесса движения является контроль не только за произвольными, но и за непроизвольными движениями. Эту функцию выполняет ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА обеспечивающая плавность движений и возможность прервать начатое действие. Эта система объединяет структуры-базальные ганглии, располагающиеся за пределами продолговатого мозга (отсюда термин "экстрапирамидная система"). Нейротрансмиттер, обеспечивающий бессознательный контроль за движениями, получил название "дофамин". В основе БП лежит дегенерация дофаминергических нейронов - нейронов, вырабатывающих и накапливающих дофамин.

Нарушение функции дофаминергических нейронов приводит к дисбалансу тормозных (дофаминовых) и возбуждающих (ацетилхолиновых) нейротрансмиттеров, что клинически проявляется симптомами БП.

Лечение БП, целью которого является восстановление нарушенного баланса нейротрансмиттеров, может быть направлено либо на повышение уровня дофамина в мозге, либо на снижение уровня ацетилхолина.

Рис. 1. Базальные ганглии

Рис. 2. Схема нейротрансмитгурной передачи

Гипокинезия(брадикинезия)

проявляется замедлением и уменьшением количества движений. Обычно пациенты описывают брадигипокинезию как ощущение слабости и быстрой утомляемости, в то время как сторонние наблюдатели в первую очередь отмечают значительное обеднение мимики и жестикуляции при общении с больным. Особенно трудно для пациента начало движения, а также координированное выполнение двигательного акта. На более поздних стадиях заболевания пациенты отмечают затруднения при смене положения тела во время сна, который вследствие возникающих болей может нарушаться. При пробуждении таким больным очень трудно встать с постели без чужой помощи.

Гипокинезия наиболее часто проявляется в туловище, конечностях, мышцах лица и глаз.

Ригидность

клинически проявляется повышением мышечного тонуса. При исследовании пассивных движений у пациента ощущается характерное сопротивление в мышцах конечностей, получившее название феномена "зубчатого колеса". Повышенный тонус скелетной мускулатуры обусловливает и характерную сутулую позу пациентов с болезнью Паркинсона (т.н. позу "просителя"). Ригидность может вызывать боль, и в некоторых случаях боль может стать тем первым симптомом, который заставляет пациентов обратиться за медицинской помощью. Именно из-за активных жалоб на боль таким пациентам первоначально может быть поставлен неверный диагноз ревматизма.

Тремор

не обязательно сопутствует паркинсонизму. Он возникает из-за ритмического сокращения мышц-антагонистов с частотой 5 колебаний в минуту и представляет собой тремор покоя. Дрожание более всего заметно в кистях рук, напоминает "скатывание пилюль" или "счет монет" и становится менее выраженным или исчезает при выполнении направленного движения. В отличие от паркинсонического дрожания, эссенциальный или семейный тремор присутствует всегда, не уменьшаясь при движении.

Постуральная неустойчивость

Изменения постуральных рефлексов в настоящее время рассматриваются как одни из основных клинических проявлений болезни Паркинсона наряду с тремором, ригидностью и гипокинезией. Постуральные рефлексы участвуют в регуляции стояния и ходьбы и являются непроизвольными, как и все другие рефлексы. При болезни Паркинсона эти рефлексы нарушены, они либо ослаблены, либо вовсе отсутствуют. Коррекция позы является недостаточной или во-все неэффективна. Нарушение постуральных рефлексов объясняет частые падения больных паркинсонизмом.

Для постановки диагноза БП должны присутствовать как минимум два из четырех названных выше проявлений.

Симптомы и диагностика паркинсонизма.

Диагностика БП полностью базируется на клинических наблюдениях, т.к. при этом заболевании не существует специфических диагностических тестов.

Начало заболевания в раннем возрасте (до 40 лет) нередко затрудняет диагностику, т.к. БП - "привилегия" пожилых людей. На ранней стадии пациенты могут отмечать лишь некоторую тугоподвижность в конечностях, уменьшение гибкости суставов, боль или общие затруднения при ходьбе и активных движениях, поэтому неверная трактовка симптомов в дебюте заболевания не является редкостью.

Вот как выглядит перечень симптомов БП:

- гипокинезия;

- согбенная поза;

- замедленная походка;

- ахейрокинез (уменьшение размахивания руками при ходьбе);

- трудности в поддержании равновесия (постуральная неустойчивость);

- эпизоды "застывания";

- ригидность по типу "зубчатого колеса";

- тремор покоя (тремор "скатывания пилюль");

- микрография;

- редкое мигание;

- гипомимия (маскообразное лицо);

- монотонная речь;

- нарушения глотания;

- слюнотечение;

- нарушение функции мочевого пузыря;

- вегетативные расстройства;

- депрессия.

Помимо перечисленных симптомов, многие больные жалуются на трудности при вставании с постели и при поворотах в постели во время ночного сна, что существенно нарушает не только качество ночного сна, но и, как следствие, полноценность дневного бодрствования.

Далее следует краткое описание не рассмотренных выше проявлений паркинсонизма.

Согбенная поза

Отражает ригидность в мышцах-сгибателях туловища, что проявляется сутулостью при ходьбе.

Замедленная походка

Пациент с БП ходит мелкими шаркающими шажками, которые иногда вынуждают его для поддержания вертикальной позы ускорять шаг и иногда даже переходить на бег (т.н. "пропульсия").

Ахейрокинез

Уменьшение размахивания руками при ходьбе.

"Застывание"

Замешательство в начале движения или перед преодолением препятствия (например, дверного проема). Может проявляться также в письме и речи.

Микрография

Нарушение координации в запястье и кисти порождает мелкий нечеткий почерк.

Редкое мигание

Возникает вследствие гипокинезии в мускулатуре век. Взгляд больного воспринимается как "немигающий".

Монотонная речь

Утрата координации в мышцах, участвующих в артикуляции, приводит к тому, что речь больного становится однообразной, утрачивает акценты и интонации(диспросодия).

Нарушения глотания

Для страдающих БП нехарактерна гиперсаливация, но затруднения глотания мешают больным освобождать полость рта от нормально продуцируемой слюны.

Нарушения мочеиспускания

Наблюдается снижение силы сокращения мочевого пузыря и частые позывы на мочеиспускание (т.н. "нейрогенный мочевой пузырь").

Вегетативные нарушения

Включают частые запоры, вызванные вялой сократительной способностью кишечника, повышенную сальность кожи (жирную себорею), иногда ортостатическую гипотонию.

Депрессия

Примерно у половины пациентов с болезнью Паркинсона (по разным данным от 30 до 90% случаев) отмечаются проявления депрессии. Единого мнения о природе депрессии нет. Есть данные о том, что депрессия является собственно одним из симптомов болезни Паркинсона. Возможно депрессия, напротив, носит реактивный характер и развивается у человека, страдающего тяжелым моторным недугом. Однако депрессия может сохраняться, несмотря на удачную коррекцию моторного дефекта с помощью антипаркинсонических препаратов. В этом случае требуется назначение антидепрессантов.

Читайте также: