Биологические особенности томата кратко

Обновлено: 28.06.2024

Биологические особенности роста и развития растений томата.

Растение томата в своем онтогенезе проходят следующие фазы: появление всходов, первого настоящего листа, разрастание надземной массы и корней, образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов.

При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена томата прорастают на 3-4-е сутки после высева; при недостатке тепла, особенно при высеве в открытый грунт, - через 2-3 недели. У семян после набухания вначале появляется корешек, затем начинает расти подсемядольное колено, которое изгибается в виде петельки, пробивает почву и по мере роста выносит семядоли на поверхность почвы. Затем всходы выпрямляются и раскрываются семядольные листья, дальнейший рост растения идет за счет точки роста стебля.

У томатного растения при благоприятных условиях в первые 2-3 недели после всходов преобладает рост корневой системы, семядольные листья увеличиваться медленно. При безрассудном выращивании, а также при пониженных температурах в рассадных сооружениях этот период более длителен. Первый настоящий лист образуется через 6-10 суток. Повышенная температура в этой фазе ускоряет появление настоящих листьев и способствует вытягиванию подсемядольного колена, что не желательно.

Последующие листья образуются через 5-6 суток, а далее быстрее - через каждые 3-5 суток. Во время появления 1-го и 2-го настоящего листа сеянцы в закрытом грунте пересаживают, что способствует более мощной корневой системы и рассады лучшего качества. После пересадки, когда растения приживутся и начнут интенсивно расти, появляются новые листья и закладываются органы плодоношения (зачатки бугорков). Бутоны закладываются после образования 3-4 настоящих листов. В месячном возрасте растения томата имеют 4-5 листьев. Одновременно с ростом листьев идет рост стеблей и корней. Когда молодые растения сформируют достаточно развитую корневую систему, начинается интенсивный рост надземной массы. Наиболее быстрый рост рассады наблюдается перед ее высадкой в открытый грунт. После высадки рассады в течении 7-10 суток, а при плохом качестве рассады - до 20 суток масса растения не увеличивается (часто даже уменьшается), восстанавливая нарушенную корневую систему и перестраивая физиологическую направленность процессов метаболизма применительно к открытому грунту. Чем выше качество рассады и лучше сохранена корневая система при высадке, тем короче этот период. В дальнейшем темпы роста томатного растения зависят от сорта и технологии выращивания.

Над 7-9 настоящим листом у раннеспелых сортов и над 12-14-м - у позднеспелых примерно через 30-40 дней после всходов закладываются цветочные кисти. С этого времени процесс образования бутонов и вегетативный рост идут параллельно, не прекращаясь практически в течении всего вегетационного периода и плодоношения, фаза бутонизации длится около 15-20 суток. Длительность периода от появления всходов до начала цветения колеблется в больших пределах: у раннеспелых - 40-50 суток, среднеспелых - 51-70 суток, позднеспелых - 71-90 суток. Темпы развития зависят от температуры окружающей среды. Особенно это проявляется при выращивании томата в открытом грунте.

Томат - самоопыляющееся растение, в одном цветке которого имеются мужские и женские органы. Это обусловлено строением его объемного цветка. Тычинки, сросшиеся боковыми стенками пыльников (мужской орган), плотно окружают пестик (женский орган), состоящий из завязи с семяпочкой и столбика с рыльцем. При созревании пыльцы тычинки раскрываются изнутри и пыльца высыпается на рыльце пестика того же цветка. Так происходит самоопыление, которое обычно совпадает с раскрытием бутона. Далее пыльца через столбик проникает в завязь и семяпочку, где происходит оплодотворение. Затем семяпочка развивается в семя, а завязь - в плод.

В южных районах при жаркой засушливой погоде у 2% растений наблюдается естественное перекрестное оплодотворение (пыльцой с других цветков). Пыльцу в этом случае переносят пчелы, шмели, трипсы, муравьи. Это наблюдается, когда тычинки с пыльниками развиваются более короткими и столбик с рыльцем оказывается выше их. В связи с этим в южных районах семеноводческие посевы изолируют сорт от сорта: на открытой местности на 300 м и на защищенной - на 100 м. В Полесье и Лесостепи эта изоляция может быть уменьшена, соответсвенно, до 100-40 м. Самоопылению у томата благоприятствует то обстоятельство, что восприимчивое рыльце находится внутри конуса пыльников, а цветок занимает висячее положение. Пыльца томата диаметром 21-24 мкм. Слияние спермия с яйцеклеткой происходит через 6-15 суток. Третья кисть цветет примерно через неделю после второй, четвертая - через неделю после третьей и т.д. В каждой кисти первыми раскрываются нижние 2 цветка, за ними попарно раскрываются сидящие выше. От начала до массового цветения кисти (75% раскрывшихся цветков) проходит от 2 до 6 суток.

Рыльце цветка становится восприимчивым к пыльце почти одновременно с созреванием пыльников (растрескивание последних обычно происходит на 24-48 часов позднее) и способно воспринимать пыльцу 9-12 суток после фазы окрашенного бутона.

Несмотря на то, что томат самоопыляется, далеко не каждый цветок дает завязь, из которой впоследствии образовался бы плод. Это зависит от условий, в которых проходят фазы цветения и плодообразования. При неблагоприятных условиях (засухе, резком снижении температуры) часто наблюдается массовое опадение бутонов и цветков. Кроме того, случаи массового опадения цветков можно наблюдать в теплицах при осенне-зимнем обороте, то-есть в условиях укороченного дня.

Все виды томата (культурный, полукультурный и дикоростущий) и сорта скрещиваются друг с другом очень легко. С момента оплодотворения начинается рост плода, а по достижении свойственного сорту размера - созревание. От начала цветения до созревания первых плодов раннеспелых сортов проходит 35-45 суток. Для томата среднеспелых (46-65 суток) и позднеспелых сортов данный период увеличивается до 66-85 суток. Скороспелость томата опредиляется не только по началу созревания плодов, но и по доле урожая за первую декаду плодоношения и по проценту зрелых плодов от всего урожая.

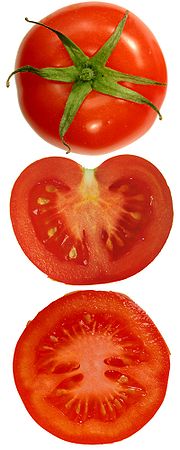

В процессе созревания плодов у кожицы появляется белесоватый оттенок, мякоть становится светло-зеленой с бледно-розовым оттенком, оболочка семян затвердевает (молочная спелость). Затем покраснение распространяется на кожицу и мякоть плода, вызывая изменения наружной окраски в бурый цвет (бурая, или бланжевая, спелость), а потом в розовый и красный (розовая и полная, или биологическая, красная, спелость). Семенные камеры плода при этом наполняются клеточным соком, в котором погружены семена, плод становится сочным и мягким.

Длительность вегетационного периода сортов томата может значительно изменятся от погодных условий почвенно-климатической зоны, способов и технологий выращивания. Это различие может достигать 20-30 суток. Вегитационный период (от появления до созревания плодов) у разных сортов составляет: у ультраскороспелых - 85-90 суток, у раннеспелых - 91-105, у среднеспелых - 106-110, у среднепоздних - 116-120, у позденспелых - более 120 суток. При выращивании одного и того же сорта на юге и на севере вегетационный период в первом случае короче из-за лучшей теплообеспеченности.

Требования к факторам окружающей среды.

Температура. Одним из важнейших факторов воздействия на растение - температура окружающей среды. От нее, в свою очередь, зависит температура различных органов растения и, в связи с этим, интенсивность, всех физиологических процессов в нем, его рост и развитие. По требовательности к этому фактору томат относят к группе теплотребовательных растений. Требовательность эта изменяется в разные фазы роста и развития и в зависимости от сорта. Большое влияние на требовательность растений к температуре оказывают интенсивность света, влажность и другие факторы.

Растения томата очень чувствительны, к заморозкам. Небольшие заморозки (-0,5. -1С) и даже положительные краткосрочные температуры (1. 3С) вызывают гибель томата, и только некоторые холодостойкие сорта выдерживают краткосрочные заморозки до -3. 14С в безветренную погоду.

После высадки рассады до начала плодоношения оптимальной считается температура ночью 16. 18С, днем: в пасмурную погоду - 18. 20С, в солнечную - 22. 24С, а в период плодоношения - соответсвенно, 18. 20, 20. 22 и 24. 26С. При температуре ниже 12. 15С томат не останавливается в росте, но цветение его задерживается, а ниже 10С - прекращается и рост. Высокие температуры тоже отрицательно сказываются на растениях. При температуре выше 30С растения не плодоносят, так как пыльца у многих сортов теряет жизнеспособность и не прорастает; если температура превышает 35С, растения прекращают рост, а при 40С - погибают. Вредоносное действие высоких температур усиливается в условиях недостатка влаги в почве. Оптимальной температурой для прорастания пыльцы является является 22. 26С, а для развития плодов - 20. 24С. При температуре ниже 10С пыльца не созревает и не оплодотворяется, завязь опадает или дает поздние плоды.

Следует отметить, что в отношении томатного растения к температуре наблюдаются большие сортовые различия. Сорта селекции северных стран более холодостойкие и менее жаростойкие по сравнению с южными. Раннеспелые сорта более холодостойкие, чем позднеспелые.

За вегетационные период и период плодоношения томата сумма средних суточных температур воздуха выше 15С должна составлять не менее 1100. 1200С. Высокая пластичность томатного растения и влияние экологических факторов на разных возрастных этапах обуславливает большие интервалы оптимальных, минимальных и максимальных температур в жизни растения, что необходимо учитывать при выращивании.

Влажность . Томат - относительно засухоустойчивое растение. Он менее требователен к влажности почвы и воздуха по сравнению с капустой белокочанной и огурцом; избытка влаги в почве не переносит. Поэтому участки под него необходимо выбирать с низким уровнем грунтовых вод. Безрассадный томат развивает мощную корневую систему и поэтому его считают засухоустойчивым растением. Однако при достаточной влажности почвы томат, особенно рассадный, расходует много влаги, повышая при этом урожай. Кроме того, при рассадном способе выращивания выращивание томатные растения испытывают дефицит влаги, так как корневая система в этом случае развивается в верхних, более теплых и сухих, слоях почвы. Недостаток влаги в почве, особенно в фазе образования бутонов, останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков и снижает продуктивность растений. Нежелательны колебания содержания воды в почве, которые приводят к растрескиванию плодов.

Применение орошения - важный резерв повышения урожая томата, особенно - в южных и особенно в дождливых районах. Вследствие этого его поливают регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно в период формирования плодов и их созревания. В пасмурную погоду поливы ограничивают. По фазам онтогенеза требовательность томата к влаге не одинакова. В начале вегетации, от всходов до плодоношения, влажность почвы не должна опускаться ниже 70% наименьшей влагоемкости (НВ). Более высокая влажность в этот период способствует чрезмерному развитию вегетативной массы и снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а раннеспелых сортов приводит к затягиванию созревания плодов. В период плодоношения влажность почвы должна поддерживаться на уровне 80% НВ. Более низкая влажность почвы в этот период приводит к массовому осыпанию завязи. Для формирования 1 кг плодов растение расходует до 120 литров воды. Транспирационный коэффициент томата (по Л. Челетеи) равен 330, а среднесуточный расход влаги достигает 60м3/га.

Требовательность растений к влажности воздуха умеренная. Относительная влажность воздуха выше 45-55% неблагоприятна для томата. Если она выше, растения поражаются грибными и бактериальными болезнями, а если слишком низкая - пыльники засыхают и оплодотворение не происходит.

Свет . Томат весьма требователен к условиям солнечного освещения, особенно в ранние фазы роста и развития растений (3 настоящих листа, цветение). При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, в фазе цветения наблюдается опадение цветков.

Большинство сортов северного происхождения являются нейтральными к длине дня или длиннодневными, а южного - короткодневными. Рассаду выращивают при 12-14 часовом световом дне, при высокой интенсивности света. Наиболее интенсивный прирост сухого вещества взрослых растений происходит при 16-18 часовом дне. При нехватке света, особенно в затененных местах, растения вытягиваются, дают мелкие плоды и поздно созревают. Увеличение длительности освещения в течении суток и интенсивности света ускоряет рост и развитие томата. Однако при непрерывном 24-часовом освещении наблюдается пожелтение и опадание листьев. Поэтому при электроподсвечивании рассады для растений создают темноту по 6-8 часов в сутки. Чем ярче свет, тем выше должна быть и температура воздуха (20. 25С днем). Минимальная для перехода томата к цветению освещеность составляет 4-5 тыс. лк, а для непрерывного развития и плодоношения - не менее 10 тыс. лк.

Воздушно-газовый состав почвы и воздуха. Воздух необходим томату с самого начала прорастания семян. При недостатке воздуха семена медленно прорастают, корни приостанавливают свой рост, нарушается нормальный процесс питания. Излишняя загущенность растений или чрезмерная из облиственность затрудняет активный обмен воздуха, его свободную циркуляцию, что повышает влажность воздуха внутри посевов и способствует появлению вредителей и болезней. Удаление листьев в приземном ярусе растений улучшает условия воздухообмена, а также световой, тепловой и водный режимы.

Для нормальной жизнедеятельности растений им необходим кислород (атмосферный и почвенный), используемый для дыхания. На интенсивность дыхания содержание в атмосфере большого количества кислорода отрицательного воздействия не оказывает, но понижение его концентрации до 1-2% существенно снижает интенсивность дыхания, и на смену аэробному дыханию приходит резко отличающийся процесс анаэробного. Основные элементы питания максимально усваиваются при содержании в почвенном воздухе около 10% кислорода, однако максимальный рост томатного растения достигается при 21%.

Кроме кислорода, положительное влияние на развитие растений оказывает диоксид углерода, поглощаемый зелеными листьями для ассимиляции углерода при помощи энергии солнечного света. Оптимальное содержание его, при котором повышается синтез органического вещества, зависит прежде всего от освещенности, температуры и влажности почвы. Томатные растения хорошо развиваются, когда содержание СО2 в воздухе возрастает от 0,003 до 0,009-0,2%.

Возможности увеличения СО2 в воздухе в открытом грунте пока ограничены, но использования органических удобрений, приемов обработки почвы и обеспечение воздухообмена между почвой и атмосферой, уничтожение сорной растительности и другие элементы технологии способствуют поддержанию оптимального содержания СО2 в посевах или посадках томата. В закрытом грунте применяют подкормки СО2. Постоянный приток воздуха в почву является обязательным условием для нормального развития томатного растения: отсюда вытекает необходимость более частого рыхления участков, занятых томатом, особенно на тяжелых почвах.

Согласно данным археологии, томат был введен в культуру за 800—200 лет до н. э. Большинство исследователей считают, что первичным очагом окультуривания томата была Мексика. Именно из Мексики впоследствии томаты распространились в соседние страны Центральной и Южной Америки. На европейский континент впервые попали из Америки в середине XVI в. Это были формы с крупными, плоскоокруглыми, ребристыми плодами желтой окраски. Мелкоплодные вишневидные томаты появились в Европе позже, спустя 100 лет. Современные сорта томата, полученные в результате многовекового отбора, научной и народной селекции, поражают не только массой плода (до 1 кг), но и разнообразием формы, окраски.

Томат — однолетнее растение семейства Пасленовые. В год посева формирует плоды и семена. Корневая система сильно разветвлена, за счет формирования боковых придаточных корней 1-го, 2-го и 3-го порядков, покрытых многочисленными корневыми волосками. Основная масса корней располагается в почве на глубине 30—50 см. Стебель томата прямостоячий (штамбовые сорта) или полегающий (обыкновенные сорта). В зависимости от характера ветвления главного побега растений различают два типа куста: детерминантный и индетерминантный.

Детерминантный тип куста обычно бывает у ранне- и среднеспелых сортов. У растений с кустом такого типа после образования 3—4 листьев на главном побеге закладывается соцветие — 1-я кисть. Вторая кисть образуется через 2—3 листа (в зависимости от сорта). Последующие соцветия могут закладываться через 1 лист, а последние 2—3 кисти формируются подряд и заканчивается рост главного стебля. Соцветие ограничивает (детерминирует) рост главного побега. В пазухе каждого листа развиваются почки, из которых впоследствии образуются пасынки. В зависимости от сорта главный побег у растений детерминантных сортов низко- или среднерослый, достигает 30—65 см в высоту. На нем формируется от 2—3 до 4—5 соцветий. У растений индетерминантных сортов первое соцветие закладывается над 9—12-м листом; последующие — через каждые 3, иногда 4 листа. В благоприятных условиях новые соцветия образуются непрерывно, стебель растений может достигать 1 —5 м в высоту. Такой тип куста характерен для позднеспелых сортов томата. У них огромная потенциальная возможность образования пасынков, так как в каждой пазухе листа быстро развивается и созревает вегетативная почка. Листья прерывисто-перисто-рассеченные, с очень коротким черешком, переходящим в главную жилку листа. Листовая пластинка расширенная и глубоко рассеченная на доли 1-го, 2-го и 3-го порядка. Края долей листа могут быть цельными или зазубренными.

Томат — самоопыляющееся растение, но в южных регионах наблюдается и перекрестное опыление. Цветок мелкий, невзрачный, желтый. Плод — сочная 2-х или многогнездная ягода, массой от 5 до 1000 г. Чем больше камер (гнезд) в плоде, тем он мясистее. По форме плоды бывают плоские, плоскоокруглые, округлые, удлиненно-овальные, сливовидные, смородиновидные, вишневидные, перцевидные, грушевидные, цилиндрические. Поверхность плода гладкая, слабо-, средне- и сильноребристая. Плоды томата бывают ярко-красными, розовыми, малиновыми, белыми, светло-желтыми, желтыми, оранжевыми, зелено-бурыми ,черными. Разнообразие окрасок зависит от сочетания цвета пигментов мякоти (хлорофилл, ликопин, каротин) и цвета кожицы, которая бывает желтой и бесцветной. Семена томата мелкие, яйцевидной, треугольной или почковидной формы, плоские, опушенные, желтые и желтовато-серые, сохраняют всхожесть от 4 до 15 лет.

Растения томата тепло- и светолюбивы. Оптимальная температура для нормального роста и развития томата 23—25 °С. При температуре ниже 10 °С растения прекращают свой рост, а при 15 °С — цветение. Растения не переносят заморозков. Растет на рыхлых, хорошо прогреваемых, плодородных почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (суглинистые, супесчаные, черноземы). Требует умеренного увлажнения почвы. При высокой влажности почвы и воздуха поражается грибными болезнями.

Томат - растение теплолюбивое, поэтому в северных районах, главный фактор успешного его выращивания - температурный режим. Семена начинают прорастать при 12 - 14°С, оптимальная температура прорастания семян 25 - 27°С, растения быстро растут и развиваются при 20 - 25°С, приостановка роста и развития наблюдается при 8 - 10°С. Благоприятный период для томатов дни с температурой выше 15°С. Это время наступает 1 - 10 июня и продолжается до 20 - 30 августа. Но и в этот, сравнительно благоприятный период, бывают резкие суточные колебания температуры, которые могут тормозить рост и развитие растений.

Томаты способны переносить в холодильных камерах холод до -1°С в течение 4 - 6 ч без видимых повреждений. Промораживание при температуре -3°С в течение 2 ч вызывает полную гибель растений.

Заморозки - 1,0°С приводят к значительному повреждению рассады, особенно слабоукоренившейся. Срок высадки растений в открытый грунт зависит от окончания заморозков в весеннее время. Томаты очень требовательны к освещению. Особенно чувствительны они к недостатку света в ранние периоды жизни, с момента появления всходов.

Нормы полива для помидор

Томаты предъявляют высокие требования к влажности почвы, хотя их считают засухоустойчивыми растениями. Для формирования урожая требуется вода или осадки, поэтому томаты нуждаются в дополнительных поливах. Потребность в воде на первых этапах развития небольшая. В период массового цветения она увеличивается. Наибольшая потребность в воде - в фазу формирования плодов. Недостаток влаги в это время может привести к опаданию завязей, мелкоплодию, скручиванию листьев, способствовать развитию вершинной гнили плодов.

Отрицательно сказывается на росте и развитии растений и избыток влаги в почве и особенно, в воздухе: растения становятся хилыми, поражаются грибными болезнями, цветки плохо опыляются и не образуют завязей. Во время налива плодов при избытке влаги после засушливого периода плоды растрескиваются.

Несмотря на высокую требовательность к почвенной влаге, томатам необходима умеренная влажность воздуха, особенно при выращивании их в теплицах, где при недостаточной вентиляции создается опасность появления грибных заболеваний. Поливать в теплицах следует редко (1 - 2 раза в неделю), но обильно. После полива теплицу необходимо проветрить.

Требовательность к составу почвы и подкормкам

Томаты могут расти на любых почвах, даже кислых, рН которых не превышает 6,0, но предпочитают рыхлые, хорошо прогреваемые суглинки, супесчаные и пойменные плодородные почвы со слабокислой реакцией почвенного раствора: рН от 5,5 до 6,5.

Растения томата выносят из почвы большое количество питательных веществ, поэтому нуждаются в хорошем удобрении. При избытке азота развивается мощный листостебельный аппарат, помидоры жируют нет завязи, созревание плодов замедляется. При недостатке азота прекращается рост стеблей, листьев, плодообразование резко снижается.

Фосфор

Потребность томатов в фосфоре очень велика, большая роль принадлежит ему в плодообразовании. 94% фосфорной кислоты, извлекаемой растениями из почвы, приходится на долю плодов и только 6% на долю ботвы. Фосфор способствует приросту корней, формированию цветков, ускоряет созревание плодов, улучшает их качество. При недостатке фосфора растения не усваивают азот, хуже растут, становятся тонкими и карликовыми, образование завязей и созревание плодов замедляется. Особенно чувствительны томаты к недостатку фосфора в раннем возрасте, поэтому основное удобрение для рассады - фосфорная кислота.

Калийные удобрения

Калий необходим для образования стеблей и завязей, он способствует передвижению углеводов в растении, задерживает развитие многих болезней. Для нормального роста и развития томаты нуждаются и в микроэлементах (бор, марганец, магнии, сера, железо, медь, цинк). При недостатке микроэлементов в почве томаты хуже растут, у них скручиваются листья, опадают бутоны и завязи.

Томат - однолетнее растение. В начале развития корень стержневой, по мере роста разветвляется, образуя боковые корни, которые очень быстро становятся равными по величине главному. При хорошем увлажнении у томатов образуются придаточные корни на стеблях. Такая мощная корневая система, покрытая громадным количеством корневых волосков, позволяет растениям максимально использовать питательные вещества почвы.

При наклонной посадке и окучивании стебля у переросшей рассады вырастают дополнительные корни. Способность томатов легко образовывать корни на любой части стебля используется в практике при выращивании рассады из черенков.

Стебель в молодом возрасте мягкий и сочный, к концу вегетации становиться твердым и одревесневшим. У детерминантных (самоограничивающих рост) сортов стебель небольшой 40 – 70 см, у индетерминантных ( высокорослых) сортов он достигает в открытом грунте 1,5 м, в защищенном - 5м.

Пасынки

Цветки обоеполые, довольно мелкие желтые, собраны в соцветие (кисть). Тычинки срастаются в конусовидную трубку, внутри которой находится пестик. Пыльники состоят из двух мешочков, которые при созревании пыльцы раскрываются продольной внутренней щелью. Благодаря такому устройству цветка происходит самоопыление. Пыльца тяжелая, ветром переносится слабо. Насекомые не посещают (за редким исключением) цветки томатов из-за неприятного запаха, выделяющегося при поломке волосков.

Плод сочная двух или многогнездовая ягода, разнообразная по форме, величине и окраске. Мелкие плоды, как правило, малокамерные, содержат большое количество семян: 200 - 300 шт. Многокамерные крупные плоды - мясистые, с небольшим количеством семян: 40 - 80 шт.

Иногда цветки или завязи с первой или со второй кисти осыпаются во время высадки рассады в открытый грунт из за резкой смены температуры и влажности. Это ведет к потере раннего урожая даже у скороспелых сортов и обильному росту боковых побегов, на которых к концу лета образуется много зеленых плодов.

Тома́т (лат. Solanum lycopersicum ) — растение рода паслён [1] семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается, как овощная культура. Плоды томата известны под названием помидо́ры. Вид плода — ягода.

Содержание

История

Название помидор происходит от итал. pomo d'oro — золотое яблоко. Настоящее название было у ацтеков — матль, французы переделали его в фр. tomate (томат).

Родина — Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата. В середине XVI века томат попал в Испанию, Португалию, а затем в Италию, Францию и другие европейские страны, а в XVIII веке — в Россию, где вначале возделывался как декоративное растение. Овощной продовольственной культурой растение было признано благодаря русскому учёному-агроному А. Т. Болотову (1738—1833). Долгое время томаты считались несъедобными и даже ядовитыми. Европейские садоводы разводили их как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике вошла история, как подкупленный повар пытался отравить блюдом из помидоров Джорджа Вашингтона. Будущий первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел дальше заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве.

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большим разнообразием сортов, высокой отзывчивостью на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.

Состав плодов томатов

Зрелые плоды томата богаты сахара́ми и витамином C, содержат белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектиновые вещества, кальций, натрий, магний, железо, хлор, фосфор, серу, кремний, йод, а также каротин, ликопин (он определяет красный цвет плодов), витамины группы B, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин K.

Свежие томаты и томатный сок полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке сил, ослаблении памяти, малокровии. Применяют томат и как слабительное средство. Кашицу красных томатов прикладывают к вздувшимся венам (прибинтовывают на ночь ежедневно или через день в течение месяца).

Биологические особенности

Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, собраны в кисть. Томат — факультативный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.

Плоды — сочные многогнёздные ягоды различной формы (от плоско-округлой до цилиндрической; могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51-100 г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г и более). Окраска плодов от бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до золотисто-жёлтой.

Семена мелкие, плоские, заострённые у основания, светло- или тёмно-желтые, обычно опушённые, вследствии чего имеют серый оттенок. Физиологически зрелыми становятся уже в зелёных, сформированных плодах. Всхожесть сохраняют 6-8 лет.

При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена прорастают через 3-4 суток. Первый настоящий лист появляется обычно через 6-10 суток после всходов, последующие 3-4 листа — ещё через 5-6 суток, в дальнейшем каждый новый лист образуется через 3-5 суток. Начиная с молодого возраста в пазухах листьев отрастают боковые побеги (пасынки). Продолжительность периода от всходов до цветения растения 50-70 суток, от цветения до созревания плода 45-60 суток.

По строению куста, толщине стебля и характеру листьев различают 3 разновидности томатов: нештамбовый, штамбовый, картофельный.

Помидоры — овощи, фрукты или ягоды?

Различие между научным и бытовым (кулинарным) представлением о плодах, ягодах, фруктах, овощах в случае томата (как и некоторых других растений, например, огурцов) приводит к путанице. Помидоры — плоды томата — с точки зрения ботаники — многогнёздные паракарпные ягоды. В английском языке не существует разницы между терминами фрукт и плод. В 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что несмотря на то что ботаники считают помидоры фруктами (т. е. плодами), при взымании таможенных сборов помидоры следует считать овощами (Хотя суд и отметил, что с ботанической точки зрения томаты это фрукты.) (en:Nix v. Hedden (149 U.S. 304)). В 2001 году Евросоюз решил [2] , что помидоры не овощи, а фрукты. В русской сельскохозяйственной литературе, как и в обиходном языке, помидоры (плоды томатов) рассматриваются как овощи.

Классификация

В настоящее время существует несколько классификаций томатов. В России принята [3] традиционная классификация Брежнева. В традиционной классификации [4] томаты рассматриваются как представители рода Lycopersicon Tourn . В 1964 году советским растениеводом-селекционером Д. Д. Брежневым в роде Lycopersicon было выделено [5] три вида:

- томат перуанский Lycopersicon peruvianum Brezh.

- томат волосистый Lycopersicon hirsutum Humb. et Benp.

- томат обыкновенный Lycopersicon esculentum Mill.

Наиболее полной классификацией рода Lycopersicon является [3] классификация американского профессора Ч. Рика (C.M.Rick; 1915—2002), описавшего 9 видов томатов:

- Lycopersicon cheesmanii,

- Lycopersicon chilense,

- Lycopersicon chmielewskii,

- Lycopersicon esculentum,

- Lycopersicon hirsutum,

- Lycopersicon parviflorum,

- Lycopersicon pennellii,

- Lycopersicon peruvianum,

- Lycopersicon pimpinellifolium.

Современные ботаники, придерживающиеся филогенетического подхода, считают род Lycopersicon парафилетическим, на основании чего томаты приписывают к роду Паслён (Solanum). В связи с таким подходом одни и те же растения имеют синонимичные названия:

| Русское название | Традиционная классификация | Классификация APG II |

|---|---|---|

| Томат обыкновенный | Lycopersicon esculentum | Solanum lycopersicum |

| Томат перуанский | Lycopersicon peruvianum | Solanum peruvianum |

| Томат смородинный | Lycopersicon esculentum ssp. pimpinellifolium | Solanum pimpinellifolium |

На практике, садоводы продолжают пользоваться традиционными названиями, тогда как в строго ботанической литературе употребляется второй вариант.

Сорта томатов

Сорта томата характеризуют по различным критериям:

- По типу роста куста — детерминированные и индетермированные

- По времени созревания — ранние, среднеспелые, поздние

- По способу употребления — столовые, для консервации, для производства сока и др.

Наиболее распостранены сорта нештамбового томата, имеющего тонкие стебли, полегающие под тяжестью плодов, и крупные, слабогофрированные листья; кусты могут быть как карликовыми, так и высокорослыми. Сорта штамбового томата достаточно многочисленны. Стебли у растений толстые, листья среднего размера, с короткими черешками и сближенными долями, сильногофрированные; пасынков образуется мало. Кусты компактные — от карликовых до среднерослых. Выведены полуштамбовые сорта томата, занимающие промежуточное положение между указанными группами. Сортов картофельного типа, получившего название за сходство его листьев с картофельными, очень мало.

Агротехника

Томат — теплотребовательная культура, оптимальная температура для роста и развития растений 22-25°C: при температуре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает и неоплодотворенная завязь отпадает. Томат плохо переносит повышенную влажность воздуха, но требует много воды для роста плодов. Растения томата требовательны к свету. При его недостатке задерживается развитие растений, листья бледнеют, образовавшиеся бутоны опадают, стебли сильно вытягиваются. Досвечивание в рассадный период улучшает качество рассады и повышают продуктивность растений.

При внесении органических и минеральных удобрений и поддержания грунта в рыхлом состоянии томат может расти на любых (кроме очень кислых) почвах. Основные элементы минерального питания для томатов, как и для других растений — азот, фосфор и калий. В азоте томат особенно нуждается в период интенсивного роста плодов, однако переизбыток азота нежелателен, поскольку это приводит к сильному нарастанию вегетативной массы (т. н. жирование растений) в ущерб плодоношению, а также интенсивному накоплению в плодах нитратов. При недостатке фосфора растения томатов слабо усваивают азот, вследствие чего прекращается их рост, задерживается формирование и созревание плодов, листья приобретают сине-зелёную, затем сероватую, а стебли лилово-коричневую окраску. Фосфор особенно необходим томатам в начале вегетации. Усвоенный растениями в этот период, он идёт затем на формирование плодов. Калия томат потребляет больше чем азота и фосфора. Он особенно нужен растениям в период роста плодов. При недостатке этого элемента по краям листьев появлются жёлто-коричневые точки, они начинают скручиваться, а затем отмирают. Томатам также необходимы микроэлементы, влияющие на рост и развитие растений: марганец, бор, медь, магний, сера и др. Их вносят в виде микроудобрений.

Технология выращивания

Посев томатов производят в парники ещё зимой, с таким расчётом, что через месяц после 2-й пикировки можно было высадить их прямо в грунт, не боясь заморозков, или в полухолодные парники. При очень ранней посадке растения могут быть готовыми к пересадке в грунт ещё в то время, когда земля не готова к этому, и оставшиеся в парнике растения, будучи тесно расположены, начинают вытягиваться и бледнеть, делаясь слишком чувствительными к изменениям температуры. Ввиду этого время посадки должно быть строго согласовано с местными климатическими условиями. В случае заморозков растения необходимо покрывать старыми ящиками, рогожами или матами.

В первое время роста всходов в тёплом парнике приходится наблюдать лишь за проветриванием парника и за ограждением всходов от сорных трав и вредителей. Недели через 3—4 после посева, когда появится вторая пара листьев с зубчиками, приступают к первой пикировке, пересаживая в тёплый же парник, но с большим слоем земли; самая пикировка производится так же, как и с капустой, причём под раму высаживают до 300 растений, если предстоит вторая пикировка, или только до 200, если впоследствии растения будут высажены прямо в грунт, без 2-й пикировки. Во втором парнике наблюдают за проветриванием последнего не только во избежание сырости и плесени, но и в видах закаливания растений.

Через месяц после первой пикировки, когда растения станут слишком теснить друг друга, приступают ко второй пикировке, перемещая растения уже более свободно (не более 200 растений под раму), поднимая парниковый ящик и все менее и менее прикрывая растения рамами, с тем чтобы приучить растения к наружному воздуху. Окончательную пересадку в грунт производят приблизительно через месяц после 2-й пикировки, когда нет уже опасности перед заморозками. В тех случаях, когда желают получить более ранние плоды, например — в начале или середине июня, посев в парниках производят возможно раньше и перед посадкой в грунт производят три пикировки.

Пересадку растений из парников производят в горшки, причём их держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая рогожами лишь на ночь и при понижении температуры. Окончательную пересадку грунт из горшков производят, не нарушая кома земли и закапывая его в заранее приготовленные ямки. Пользование горшками позволяет садовнику не торопиться с пересадкой и выждать наверняка благоприятного времени, так как в горшках растения продолжают правильно развиваться. Что же касается месторасположения для томатов, то они любят освещенный, сухой, хорошо орошаемый грунт. Свежего удобрения томат не выносит, подвергаясь картофельной болезни; хорошо удаётся томат после капусты, получившей богатое удобрение. Высаживают томаты рядами, тесная посадка вредна во всех отношениях. Немедленно после посадки растения поливают, и эту поливку продолжают до тех пор, пока растения не примутся.

В начале периода после посадки, когда ночи ещё прохладные, следует избегать поливки после захода солнца, так как это вызвало бы еще большее охлаждение земли. Вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения растений. Томаты довольствуется орошением, и поливку из лейки самых растений необходимо производить лишь при крайне сильных засухах, да и то раза два в лето. При дальнейшем росте растений необходимо подвязывать и подрезать растения (шпалерный способ разведения), что содействует равномерному освещению растений, лучшему проветриванию, а следовательно, и более обильному, и более раннему созреванию плодов. После обрезания растения таким образом, что остаются лишь 2—3 сильных побега, промежуточные же удаляются, томаты подвязывается или к шпалерам (решеткам, проволокам и т. п.), или к кольям, причем должно быть наблюдаемо, чтобы каждый стебель развивался вполне свободно. Дальнейший уход заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.

Сбор плодов начинается с начала июня и продолжается, смотря по местности, до середины сентября. Перед наступлением холодов растения во избежание замерзания выдёргивают из земли вместе с плодами и кладут в парниковые ящики, где и происходит дозревание плодов. Самый сбор плодов производят с помощью ножа или ножниц. Собранные плоды переслаиваются соломой. При пересылке их кладут в ящики не более, как в два слоя.

Вредители, болезни и методы борьбы с ними

Вредителями томатов являются медведка, комарики-сциариды чёрного цвета, тепличная белокрылка, картофельные тли и некоторые другие насекомые: (хлопковая совка, колорадский жук).

Болезни помидор могут быть вызваны избытком или недостатком азота, калия, фосфора или же грибками и вирусами: мозаика (вирус Nicotiana virus J. ), бронзовость листьев (вирус Lycopersicum virus), корневая гниль (возбудитель — гриб Thielaviopsis basicola), ризоктониозная гниль плодов (гриб Rhizoctonia solani Kuehn. ), розовая гниль плодов (гриб Fusarium gibbosum Арр. et Wr. ), серая гниль (гриб Botrytis cinerea Pers. ), стеблевая гниль томатов (гриб Didymella lycopersici ), фомоз (бурая гниль; гриб Phoma destructiva Plowr. ), фузариозное увядание (гриб Fusarium oxysporum f. lycopersici. ), антракиоз (гриб Colletotrichum atramentarium (Berk. et Br.) Taub. ), белая гниль (гриб Sclerotinia sclerotiorum), бурая пятнистость листьев, кладоспориоз, или листовая плесень (гриб Cladosporium fulvum Cooke. ), вертициллезное увядание (грибы Verticillium albo-atrum и V. dahliae ).

А также следующие болезни разной природы:

- растрескивание плодов,

- скручивание листьев томатов, .

Использование

Плоды томата употребляют в пищу свежими, варёными, жареными, консервированными, из них готовят томат-пасту, всевозможные соусы, соки, лечо.

Читайте также: