Барбара макклинток и ее открытия кратко

Обновлено: 28.06.2024

Чтобы войти в историю науки, нужно обладать не только талантом и работоспособностью, но зачастую еще и долголетием и железной уверенностью в себе. А если ученый — женщина, то этих качеств требуется вдвое больше. Барбара МакКлинток их имела и смогла не только открыть прыгающие гены, но и отстоять свои идеи и получить Нобелевскую премию в 81 год.

Немного о качествах, которыми должен обладать настоящий ученый

Советский физик Виталий Гинзбург, получивший Нобелевскую премию в 87 лет, после этого знаменательного события как-то иронично отметил, что в науке необходимо быть долгожителем. Еще одно важное наблюдение о том, каким должен быть ученый, сформулировал другой гениальный физик — Ричард Фейнман: он считал, что следует быть независимым и не обращать никакого внимания на то, что думают о тебе другие люди. Обоими качествами обладала и наша героиня — Барбара МакКлинток, в середине прошлого века открывшая одну из самых загадочных структур в геноме. Задолго до эры молекулярной генетики и возможности проверить ее слова она заявила о существовании транспозонов — прыгающих генов, произвольно меняющих свое положение на хромосомах.

Научное сообщество объявило ее сумасшедшей, но долголетие и независимость от чужого мнения не только помогли ей выдержать годы травли, но и дожить до светлых времен признания. Впрочем, и то и другое несильно ее волновало — после вручения Нобелевской премии, оглядываясь назад, Барбара МакКлинток скажет:

Барбара всю жизнь занималась биологией кукурузы. Во многом она была первопроходцем — первой описала хромосомы в клетках кукурузы; первой предложила специальное окрашивание, помогающее визуализировать их под микроскопом; первой показала, что при делении клеток кукурузы наблюдается кроссинговер (процесс, при котором две хромосомы, составляющие пару, обмениваются некоторыми участками — именно этот процесс делает нас такими непохожими друг на друга). Она же первой обнаружила кольцевые хромосомы — гигантские хромосомные структуры, и ядрышки — хромосомные уплотнения в ядре клетки. Но всё-таки самым важным открытием, перекроившим судьбу и самой МакКлинток, и всей генетики, стало открытие прыгающих элементов, транспозонов.

Жизнь до кукурузы

Барбара МакКлинток была необычной девочкой: когда остальные дети после уроков бежали играть, она предпочитала читать и работать в саду. Будущий великий генетик родилась в небогатой семье хирурга Томаса МакКлинтока и его жены Сары Хенди. Отец, и сам не чуждый знаниям и эксперименту, поощрял любовь дочери к науке, постоянно конфликтуя с довольно консервативной женой, считавшей, что Барбаре в первую очередь необходимо выйти замуж. Помимо консервативности, у матери Барбары, как свидетельствуют биографы, наблюдались и психиатрические проблемы. В конечном итоге девочка почти полностью переключила внимание и любовь на отца, а с матерью, по ее собственным словам, общение было натянутым.

Биологией Барбара заинтересовалась еще в старшей школе. Сразу же после нее она хотела продолжить образование, поступив в университет, но шла Первая мировая война, на которой Томас МакКлинток служил военным хирургом, и семья бедствовала. Барбара была вынуждена работать. Однако это не убило любви к науке — Барбара записалась в ближайшую библиотеку и почти всё свободное время читала. После войны вернулся отец и снова, как в детстве, поддержал любовь дочери. В 1919 году Барбара поступила Корнеллский университет.

В университете Барбара поняла, что хочет заниматься наукой. За свою долгую жизнь она так и не вышла замуж, решив сконцентрироваться на работе.

По ее собственному признанию, растения стали ее семьей. В университете Барбара встретила и свой главный объект — кукурузу, и главное увлечение — генетику, только-только зарождавшуюся науку, обещавшую уже в ближайшие годы потрясающие открытия. Если в изучении первого ей никто не мешал, то со вторым возникла проблема — кафедра генетики не принимала женщин.

Источник

Наука в тот период воспринимала женщин настороженно, и если к женщине-ботанику относились если не как к равной, то хотя бы как к человеку, что-то понимающему в науке, то существование женщины-генетика большинству ученых казалось абсурдным.

Но карьера Барбары, благодаря нечеловеческой работоспособности и любви к генетике, всё равно шла в гору, и росло количество тех, кто признавал ее достижения. Одним из них стал Милислав Демерек, директор CSHL — лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке, который предоставил ей возможность заниматься наукой, обеспечив постоянное рабочее место. Это позволило Барбаре перестать думать о хлебе насущном, целиком отдавшись кукурузе.

Может быть интересно

Кукуруза и то, что было после нее, — как обнаружились транспозоны

В лаборатории Колд Спринг Харбор Барбара сделала свое главное открытие — выявила прыгающие по геному элементы. Здесь, однако, стоит оговориться: по-настоящему транспозоны открыли только в 1970-х. Барбара сделала куда более смелую вещь — она предположила их существование теоретически, основываясь на эмпирических данных. В какой-то момент, разбирая зерна кукурузы, она заметила странное явление: некоторые свойства проявлялись у тех растений, у которых, казалось бы, генов, отвечающих за эти свойства, не было, причем проявлялись они пятнами, как мозаика (иногда даже находившиеся рядом зерна оказывались совершенно разными!).

Как хороший ученый, она решила разобраться, в чем дело, и через какое-то время пришла к удивительному результату: в геноме кукурузы есть прыгающие гены, меняющие расположение по собственной прихоти и влияющие при этом на другие гены и их проявления.

Она назвала эти удивительные элементы диссоциатором и активатором , в честь их способности негативно либо позитивно влиять на другие гены.

Диссоциатор и активатор произвольно прыгали по геному — как именно, было выяснено лишь три десятилетия спустя — и, попадая в тот или иной ген, полностью меняли его выраженность. Работу этих элементов Барбара показала на примере синтеза в зернах антоцианов — растительных пигментов. Если в гене присутствовал диссоциатор при полном отсутствии копий активатора, то в зерне не синтезировался пигмент. Если в зерне была лишь одна копия диссоциатора и несколько копий активатора — синтезировалось небольшое количество антоциана. Если же активатор был полностью представлен, тогда как диссоциатора не было, то и зерно было окрашено больше всех предыдущих. Копии диссоциатора и активатора могли произвольно прыгать, формируя самые разные сочетания и оттенки.

Источник

Долгие годы обструкции

Предложенная Барбарой система регуляции, с одной стороны, объясняла, почему при едином генетическом коде в разных частях организма могли проявляться разные гены (как, например, и получалось в кукурузе — см. картинку), а с другой, полностью рушила стройную картину мира, в которой гены считались четкой инструкцией, по которой строится организм. Кроме того, Барбара предположила, что если в геноме могут существовать диссоциатор и активатор, влияющие на его проявление, то вполне может быть, что и человек может самостоятельно влиять на геном. Это сейчас, почти 80 лет спустя, мы знаем, что в нашей ДНК гораздо больше нерабочих элементов, чем нормальных, кодирующих белок, генов, а транспозоны только в геноме человека занимают почти 45%. Сейчас мы также знаем, что работой любого гена можно управлять. Тогда обе эти идеи казались кощунством. Через много лет Барбара опишет это так:

Ее первый доклад, посвященный транспозонам, был встречен каменным молчанием. Кто-то просто предпочел не реагировать на смелые заявления, а кто-то открыто объявил Барбару сумасшедшей. Но для нее слова коллег ничего не значили — она хорошо умела концентрироваться только на том, что было в ее собственной голове:

Публикации об удивительных генах в лучшем случае встречали негодованием и спорами, в худшем — полным молчанием. В обширном учебнике по генетике, изданном в 1960-е в США, в главе об истории генетики Барбаре не уделили и нескольких слов, хотя из 17 крупных открытий в генетике растений, сделанных в 1930-е годы, 10 принадлежали ей. Обструкция не заставила Барбару отвернуться от правды, но публиковать отчеты о своих исследованиях она в какой-то момент перестала — им всё равно почти никто не уделял внимания.

Через какое-то время, отойдя от исследований транспозонов, Барбара заинтересовалась происхождением кукурузы. Изучив десятки видов кукурузы Южной Америки, она вместе с небольшой командой опубликовала статью о хромосомных наборах разных видов кукурузы, эта статья и сейчас считается знаковой для эволюционной ботаники.

Нобелевская премия — это хорошо, но мне нужно работать

Шли годы, и через 20 лет после публикации первых выкладок о транспозонах, уже в конце 1960-х, транспозоны были обнаружены у бактерий, а потом у дрожжей. Идея об управляемом геноме всё больше распространялась по научному сообществу — и мир вспомнил о давнем исследовании МакКлинток. Новое научное открытие — клонирование — позволило исследовать диссоциатор и активатор на молекулярном уровне. Был найден и фермент транспозаза , позволяющий транспозонам прыгать по геному, и установлена точная связь между транспозонами и генетической изменчивостью организмов.

К 1970-м годам стало ясно, что Барбара, по сути, определила современную генетику — и на нее полился поток общественного признания. Президент Соединенных Штатов лично вручил ей в 1971 году национальную научную медаль. О ней снимали телепередачи, писали книги, приглашали читать лекции в ведущих университетах страны. Всё это ее мало трогало — в первую очередь Барбару интересовали ее кукурузное поле и эксперимент.

Спустя еще 10 лет, в 1983 году, 81-летняя Барбара МакКлинток, узнав, что получила самую престижную премию в науке, улыбнулась и сказала:

Барбара проработала в лаборатории Колд Спринг Харбор еще 10 лет, продолжая читать лекции студентам до самой смерти в возрасте 90 лет. До конца жизни растения были ее вдохновением.

Барбара Макклинток внесла вклад в генетику, изучая развитие кукурузы. За открытия в области цитогенетики исследователю была присуждена Нобелевская премия.

Детство и юность

Барбара Макклинток родилась 16 июня 1902 года в американском городе Хартфорде в семье врача. Временами ей приходилось жить у родственников в Масачусетсе, поэтому с детства Барбара любила природу. После переезда семьи во Флэтбуш, пригород Бруклина, в 1908 году Барбара посещала бруклинскую школу. Она отдавала предпочтение естественным наукам. С детства Барбара имела независимый характер и часто проводила время в уединении. По окончанию школы в 1918 году девушка собиралась поступить в университет, но мать была против. Она считала, что учеба в университете помешает Барбаре выйти замуж. Во время Первой мировой отец Барбары работал хирургом, и ей пришлось пойти на работу в агентство по трудоустройству. Вернувшись с войны, отец отстоял интересы дочери, и она в 1919 году поступила в Корнеллский сельскохозяйственный колледж.

Первые исследования

В студенческие годы на первых курсах колледжа Барбара ничем не отличалась от своих сверстников. Она увлекалась джазом, встречалась с парнями и учила ботанику.

Барбара Макклинток заинтересовалась генетикой в 1921 году, прослушав курсы селекционера и генетика К.Б. Хатчинсона, и продолжила изучение по приглашению преподавателя в следующем году. Проведение исследований женщинами в области генетики в те годы не приветствовалось, поэтому официально присуждение магистерской и докторской степеней Барбаре Макклинток в 1925 и 1927 годах происходило в области ботаники. Немного позже при участии Макклинток была создана группа, изучавшая цитогенетику кукурузы.

Барбара изучала способы визуализации хромосом в клетках кукурузы, занималась разработкой метода окрашивания, улучшающего визуализацию, и описанием строения 10 хромосом. В 1929 – 1935 годах на основе исследований Макклинток в Корнеллском университете учеными были сделаны 10 из 17 открытий в области цитогенетики.

Успехи в области генетики

С 1930 по 1941 год Барбара изучала мейотический кроссинговер (процесс обмена участками хромосом), составляла генетическую карту кукурузы, проводила цитогенетический анализ участков хромосом, работала над мутациями кукурузы, вызванными воздействием рентгеновских лучей. За свои исследования она была удостоена нескольких грантов.

Барбара Мак-Клинток стала 3-ей женщиной – членом Национальной академии наук в 1944 году, а в 1945-ом заняла пост президента в Генетическом обществе США.

Продолжая исследования, Барбара в 1981 году участвовала в написании статьи о наборе хромосом различных видов кукурузы, ставшей поворотной в развитии ботаники.

Барбара Макклинток всю жизнь посвятила науке. Она не выходила замуж и у нее не было детей. Умерла в 1992 году в возрасте 90 лет.

В сороковые её высмеяли, в восьмидесятые — наградили Нобелевской премией, и всё за одно открытие: некоторые гены могут передвигаться по спирали родной ДНК и влиять на другие гены оттуда. В результате, когда называют три главных имени в истории изучения ДНК, туда входит и её: Грегор Иоганн Мендель, Розалинд Франклин и Барбара МакКлинток.

Точно не Элеонора

Дома атмосфера была непростая. Мать Барбары страдала от ментального расстройства, и девочку в три года отослали жить к дяде с тётей — отец предпочёл сосредоточиться на своей врачебной практике, чтобы оплачивать лечение жены.

Забрал Барбару домой он только перед школой, когда ему удалось найти хорошее место в пригороде Нью-Йорка. Когда она окончила школу, ей впервые пришлось отстаивать что-то: мать твёрдо сказала, что о высшем образовании для Барбары не может быть и речи. Не потому, что семья не потянет (хотя, действительно, не потянет разве что Барбара выиграла бы стипендию)..Но кто же её тогда замуж возьмёт, после университета!

Отец был на фронте Первой Мировой в далёкой Европе, и Барбаре пришлось на некоторое время смириться. Днём работать в агентстве по трудоустройству, вечером — заниматься в библиотеке. По счастью, война тогда уже практически закончилась, и через год вернувшийся отец сказал: конечно, Барбара поступит в колледж. А как же иначе! Она ведь хочет!

Типичная девчонка из двадцатых

В ревущие двадцатые Барбара влетела студенткой сельскохозяйственного колледжа. Она воплощала почти всё, с чем ассоциируются отважные и весёлые девушки этого десятилетия. Барбара бегала на свидание в коротком — до колена! — платье, играла на вечеринках на банджо в студенческом джаз-банде, ходила с подругами смотреть новинки Голливуда, пока ещё без звука, с титрами, зато пекли тогда фильмы, как пирожки. За интеллект её пригласили в женский студенческий клуб — но Барбара из принципа отказалась: в этот клуб не принимали евреек (а значит, кое-кого из её подруг).

Ни о какой генетике речи поначалу не шло. МакКлинток изучала ботанику. Но уже на предпоследнем курсе профессор Клод Хатчинсон, приметив её на своих курсах, принялся настойчиво приглашать в науку будущего.

Барбара признавала, что именно звонок профессора определил её будущее. Мимолётное увлечение превратилось в решимость заняться именно этой, пока ещё слабенькой, областью биологии. Правда, по какой-то причине в то время университет, где изучала генетику МакКлинток, степени в генетике женщинам не присуждала. И магистерскую, и докторскую работу, несмотря на тему, Барбара защищала как написанные по ботанике.

Сама МакКлинток изучала, прежде всего, поведение генов кукурузы. Очень быстро вокруг неё сложился кружок мужчин, которые также страстно захотели изучать гены кукурузы, а также нескольких единомышленниц, которые одновременно любили генетику и предпочитали держаться с другими девушками вместе — против предрассудков. Барбара разработала метод окрашивания клетки, позволяющий лучше рассмотреть хромосомы. Это позволило ей немедленно делать открытие за открытием — в отношении генного набора кукурузы, конечно, но продвигающих всю генетику вперёд.

Но они же прыгают!

Сороковые МакКлинток встретила в университете Миссури, но ей там категорически не нравилось. Несмотря на оборудованные по последнему слову науки и техники лаборатории, она чувствовала предвзятое отношение к себе. Её не допускали до участия в факультетских заседаниях, скрывали от неё информацию, не давали расти карьерно — её потолком назначили должность ассистента профессора. А ведь ей было уже тридцать восемь, и она совершила ряд важных открытий, одно из них — в университете.

Она открыла те самые “прыгающие” гены. Эти гены “срывались” со своих участков в спирали ДНК, перемещались к другим генам той же спирали. Притом спираль не повреждалась — она “заращивала” место, которое покинул “прыгающий” ген, и “пропускала” его на новую позицию.

Открытие вызвало пренебрежительные усмешки. Мир науки уже провозгласил концепцию генов как концепцию предопределённости. Сквозь эту скорее идеологическую призму рассматривали все процессы, происходящие в генах. Поскольку работу сочли неприемлемой и в университете Миссури, МакКлинток подыскала более доверяющих её научному чутью людей и сменила место работы. Так университет Миссури упустил шанс рассказывать, что в его стенах сделала всю свою научную карьеру лауреатка Нобелевской премии. Вероятно, в восьмидесятых по этому поводу было вырвано немало волос.

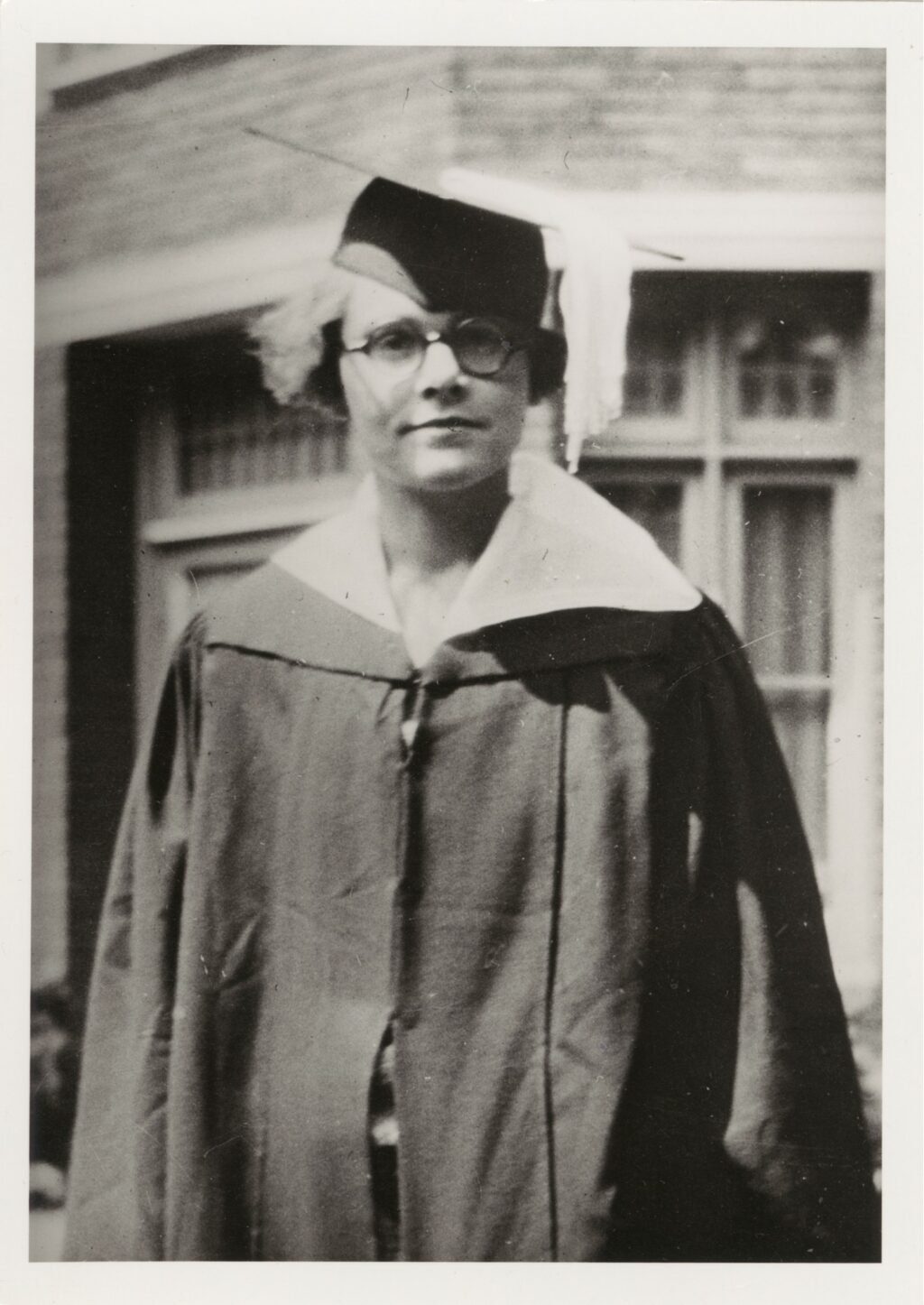

Ба́рбара Мак-Кли́нток (англ. Barbara McClintock; 16 июня 1902, Хартфорд, Коннектикут — 2 сентября 1992, Хантингтон, Нью-Йорк) — американский учёный-цитогенетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Единственная женщина в истории, являющаяся единоличным обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине. На протяжении своей карьеры Мак-Клинток занималась главным образом исследованием цитогенетики кукурузы.

Барбара Мак-Клинток занималась изучением морфологии хромосом кукурузы, а также корреляцию хромосом с проявлением внешних (фенотипических) признаков у растения. Мак-Клинток обнаружила, что на ранних стадиях деления клеток хромосомы кукурузы обмениваются генетическим материалом и информацией. В период с 1929 по 1931 годы Барбара Мак-Клинток опубликовала девять статей в специальных журналах. Заинтересовавшись этими работами, с Барбарой встретился известный генетик Томас Морган. Барбара Мак-Клинток родилась 16 июня 1902 года в семье врача. Детство Барбары Мак-Клинток прошло в сельских районах Массачусетса, потом ее семья переехала в Нью-Йорк.

В 1918 году Барбара Мак-Клинток окончила Бруклинскую среднюю школу. В 1919 году Мак-Клинток поступила в сельскохозяйственный колледж в Корнеллском университете (в Итаке, штат Нью-Йорк). В 1923 году Барбара Мак-Клинток получила ученую степень бакалавра и решила продолжить специализацию по кафедре ботаники. Больше всего ее интересовала цитология и генетика. Она избрала в качестве объектов своих исследований плодовую мушку дрозофилу (которая отличается большой плодовитостью и коротким циклом развития) и кукурузу (ее зерна и листья быстро показывают изменения, происходящие на генном уровне, и сигнализируют о них окраской). В 1924 году, проводя исследования, Барбара Мак-Клинток разработала новую, эффективную методику изучения отдельных хромосом при помощи микроскопа. В 1925 году за эту работу Мак-Клинток получила степень магистра.

В 1934 году Барбара Мак-Клинток прервала стажировку (из-за гитлеровского режима) и возвратилась в США. Сменив несколько мест работы, Мак-Клинток приняла предложение стать научным сотрудником института Карнеги в Колд-Спринг-Хаборе, где и проработала много лет. Барбара Мак-Клинток поставила множество опытов для того, чтобы выяснить есть ли в хромосомах кукурузы подвижные генетические элементы. Летом 1944 года на опытном участке появились растения-близнецы, имеющие, однако, разную интенсивность окраски листьев. То же явление повторилось и в зернах початков: одни из них окрашены сильнее, а другие — слабее. Это наблюдение дало Барбаре основания предположить, что у одного близнеца гены не совпадают с генами другого. Так было сделано одно из важных открытий современной генетики: генетическая транспозиция. Участвующие в этом процессе гены получили название транспозонов или мигрирующих генов.

Вскоре Барбаре Мак-Клинток удалось четко сформулировать модель открытой ею генетической системы.

Ученая определила, что в модель входят два траспозирующих гена, причем один из них оказывает подавляющее действие, а другой его снимает. Открытие Мак-Клинток предвосхитило достижения генетики бактерий и опередило их на пятнадцать лет, открыв перед генетиками множество новых возможностей. Открытие мигрирующих генов позволило объяснить механизм передачи невосприимчивости к антибиотикам от одного вида бактерий к другим. Также транспозиция генов могла стать причиной быстрого возникновения новых видов растений и животных. В 1950 году на симпозиуме в Колд-Спринг-Хаборе Барбара Мак-Клинток сообщила о результатах своих исследований, но ее доклад был встречен с непониманием.

Продолжаем рассказывать о великих женщинах, награжденных Нобелевской премией. Сегодня в нашем списке, в частности, специалистки по генетике и первооткрывательница ВИЧ.

В предыдущей части материала мы рассказали о шести женщинах, получивших Нобелевскую преми за первые 80 лет ее существования. Да, их было всего шесть за такой огромный период времени — на протяжении большей части двадцатого века женщина-ученый воспринималась как нонсенс, а дискриминации по полу в научном сообществе встречалась повсеместно.

Следующие шесть награждений женщин произошли в период с 1983 по 2008 год. О них мы и расскажем в этой статье.

Барбара Мак-Клинток — пример настоящей гениальной одиночки, полностью погруженной в свои исследования. В 1919 году, закончив школу, она, несмотря на несогласие родителей, поступила в Корнеллский университет, где намеревалась изучать биологию.

В это время сотрудники университета начали делать первые шаги в генетике, и Барбара уже в ходе подготовки диплома разработала метод изучения отдельных хромосом кукурузы. Полностью сконцентрировавшись на изучении этого растения, ученая опубликовала несколько важных статей по генетике, в результате чего получила возможность работать дальше.

В ходе исследований, затянувшихся на несколько лет, Барбара обнаружила что растения-близнецы имеют различную интенсивность окраски листьев: у одних полосы окрашены сильно, у других слабо. Отметив аналогичное явление в зернах початка, она пришла к выводу, что у одного из дочерних растений есть специфическая генетическая система, которой другое растение не обладает.

Это явление сейчас называют генетической транспозицией, а включенные в процесс гены — транспозонами, или мигрирующими генами.

Гены могут иногда менять положение на хромосоме, так что соседние гены становятся активными или неактивными. Поскольку гены определяют свойства организма, этот процесс влияет на изменения характеристик растения.

Эти сведения нарушали царившую тогда догму о стабильном положении генов в хромосомах, поэтому, когда в 1950 году Барбара Мак-Клинток сделала доклад о своем открытии, её попросту осмеяли. Ей не удалось убедить научное сообщество в своей правоте.

Подобный холодный приём, а также трудности с трудоустройством из-за отношения к женщинам привели к тому, что Мак-Клинток стала вести уединённый образ жизни в маленькой квартире, полностью отдавая время своей лаборатории. Несколько лет она вообще не публиковала статей и занималась преподаванием, но затем вернулась к этой работе.

Нобелевскую премию ей вручили 30 лет спустя после открытия, когда её правота подтвердилась открытием регуляторных генов у бактерий.

Открытие Мак-Клинток предвосхитило достижения генетики бактерий и опередило их на пятнадцать лет, открыв перед генетиками множество новых возможностей. При этом работавшие с бактериями генетики фактически переоткрыли то, что она опубликовала ранее, и им поверили гораздо быстрее.

Открытие мигрирующих генов позволило объяснить механизм передачи невосприимчивости к антибиотикам от одного вида бактерий к другим. Кроме того, именно транспозиция генов могла стать причиной быстрого возникновения новых видов растений и животных.

Отец итальянской еврейки Риты Монтальчини считал, что женщинам не стоит достигать профессиональных успехов, однако у неё было на этот счет собственное мнение — девушка поступила в медицинскую школу Туринского университета и к 1940 году обладала уже двумя медицинскими степенями.

Вооруженная знаниями по неврологии и психиатрии, она работала ассистентом у эмбриолога Джузеппе Леви, а затем отучилась в Брюссельском неврологическом институте. Стало очевидно, что её призвание — нейроэмбриология.

К открытию исследовательницу подтолкнуло изучение поведения пересаженных куриному эмбриону клеток опухоли мыши. После пересадки нервные клетки эмбриона быстро проросли в ткань опухоли. Какое-то вещество в опухоли явно стимулировало рост нервов. Она назвала его фактором роста нервной ткани.

В 1953 году к Рите Монтальчини присоединился биохимик и зоолог Стенли Коэн. Результатом их совместной работы стало выделение фактора роста нервной ткани и получение антител к нему. Коэн открыл также фактор роста клеток кожи и роговицы.

Вначале эти открытия не были приняты с восторгом, потому что фактор роста отличался от обычных гормонов по структуре. Однако в 80-х было выяснено, что онкогены, вызывающие рак, схожи по структуре именно с факторами роста. Также было обнаружено и практическое применение факторов роста для восстановления поврежденных нервов или улучшения результатов пересадки кожи, поэтому в 1986 году исследователям вручили Нобелевскую премию в знак признания их открытий.

Исследования Риты Монтальчини серьезно повлияли на изучение рака и лечение гематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а сама она, что интересно, дожила до 103 лет.

Гертруда Белл Элайон родилась в 1918 году в Нью-Йорке. Когда она была еще девочкой, ее дедушка умер от рака, и Гертруда решила, что обязательно займётся поисками лекарства. Дав такое обещание, она планомерно изучала химию сначала в колледже, а затем в Нью-Йоркском университете.

С наступлением Второй мировой войны у американских женщин появился шанс на трудоустройство, которое прежде было невозможным, — и Гертруда воспользовалась им, устроившись химиком в промышленную лабораторию.

Она так увлеклась работой, что никак не могла закончить свою докторскую диссертацию, отдавая предпочтение практике (впрочем, в те времена женщины лишь в редких случаях добивались официального подтверждения своих заслуг).

Исследования, проделанные Гертрудой Элайон, произвели революцию в производстве лекарств и в медицине в целом. До этого лекарства производились из натуральных соединений. В 1950-х Элайон и её руководитель Джордж Хитчингс разработали систематический метод синтеза и производства лекарств, основанный на знании биохимии.

Они работали над пуринами (составляющими ДНК) и над синтезом нуклеиновых кислот, что позволило им излечить лейкемию у грызунов и создать лекарство от лейкемии для человека, которое спасло многих больных детей.

Созданные ими соединения могли подавлять или уничтожать болезнетворные клетки, не затрагивая при этом здоровые клетки человеческого организма.

Среди лекарственных средств, найденных Элайон:

антилейкемический препарат меркаптопурин;

аллопуринол, применяющийся при подагре;

антималярийный препарат пириметамин;

антивирусный препарат ацикловир, применяемый при лечении герпеса.

За открытие важных принципов лекарственной терапии Гертруда Элайон, Джордж Хитчингс и их коллега, шотландский ученый Джеймс Блэк, в 1988 году стали лауреатами Нобелевской премии.

Будущая исследовательница генов, влияющих на развитие эмбриона, родилась в 1942 году в Германии в многодетной семье. Помимо четырёх родных братьев и сестер у Кристианы было 33 кузена и кузины!

В 12 лет любящая животных девочка решила изучать биологию. Но ни в школе, ни в университете Гёте не показывала выдающихся результатов, потому что не хотела заниматься малоинтересными ей предметами и разрывалась между физикой, математикой, механикой и химией, часто переключаясь между интересами.

Закончив курс биохимии в институте Макса Планка, Кристиана устроилась на работу в Европейскую молекулярную лабораторию в Гейдельберг, где плодотворно работала с Эриком Вишаусом.

Уже в первую встречу коллеги обнаружили друг в друге интерес к изучению мушек-дрозофил, которые долгое время служили исследовательским материалом для генетиков, и в лаборатории начали проводить намеченные эксперименты.

Основное преимущество дрозофил — быстрое протекание онтогенеза (развития организма) и простота работы с эмбрионами. Это позволяет достаточно быстро понять, что вызвало мутацию отдельных особей.

Согласно разработанному Кристианой методу, ученые выключали отдельный ген и скрещивали особей без этого гена. Таким образом они могли оценить влияние конкретного гена на ход развития эмбрионов.

Нюсляйн-Фольхард и Вишаус проверили тысячи генов и выявили 15, которые позволяют клеткам сформировать новую муху. Результаты они описали и классифицировали, за что и получили Нобелевскую премию в 1995 году.

Множество созданных исследователями мух-мутантов послужило важным целям, когда впоследствии выяснилось, что процесс формирования мутаций у зародыша человека протекает сходным образом. Своевременное выявление таких мутаций позволяет снизить риск выкидышей и рождения детей с отклонениями.

Линда Бак родилась в американском Сиэтле вскоре после окончания Второй мировой войны, в 1947 году. Ее отец был инженером, в свободное время занимался разнообразными изобретениями, а главным увлечением матери было разгадывание головоломок. У супругов было трое детей — все девочки, и родители с детства говорили им: вы способны достичь в жизни всего, чего захотите.

Линда выбрала науку, стала биофизиком и нейробиологом, а в 2004 году вместе с коллегой Ричардом Акселем удостоилась Нобелевской премии за исследования механизмов обоняния.

Линда Бак и её коллега решили описать обонятельные рецепторы — протеины, расположенные на мембране обонятельных клеток. Найти гены, которые кодируют эти белки, казалось не такой трудной задачей, но проблема заключалась в их количестве.

Ключом к разгадке стало обнаружение огромного семейства из приблизительно тысячи генов, управляющих работой обонятельных рецепторов, которые Линда Бак и Ричард Аксель описали в своей статье.

Оказывается, в распознавании запахов задействовано около 3% всех генов нашего организма, а у животных это количество еще выше!

Изучили исследователи и восприятие так называемых феромонов, вырабатываемых эндокринными железами, — и выяснили, что на самом деле их влияние на организм человека сведено к минимуму.

Кстати, Линда Бак до сих пор жива (ей 71 год) и успешно продолжает заниматься наукой.

Парижанка Франсуаза Барре, которой предстояло открыть один из самых страшных вирусов XX века, интересовалась наукой с детства, особенно хорошо ей давались точные науки. Проведя несколько лет в Сорбонне, Франсуаза устроилась на неполный день в научно-исследовательскую лабораторию, продолжая и учиться, и искать себе подходящее место работы на будущее.

В конце концов её приняли в институт Пастера, где исследовательница начала работать с ретровирусами, в частности — с Т-лимфотропным вирусом человека (ТЛВЧ), тяжёлым заболеванием, после заражения которым больные погибали за 3-4 месяца.

Ретровирусы — это РНК-содержащие вирусы, чьи гены могут смешиваться с ДНК носителя и становиться неотъемлемой частью генома клетки. Сейчас самый известный из этих вирусов — ВИЧ.

В 80-х в США началась эпидемия СПИДа. Первооткрыватель ТЛВЧ Роберт Галло предположил, что именно Т-лимфотропный вирус и вызывает СПИД, однако он ошибался.

Вирус, вызывавший СПИД, не провоцировал рост Т-лимфоцитов, а наоборот, уменьшал их количество, поражая иммунную систему.

В 1983 году Франсуаза Барре-Синусси и ее коллега Люк Монтанье выделили вирус иммунодефицита человека, положив начало серьезной борьбе с мировой эпидемией заболевания. Борьба эта всё продолжается.

Открытие Барре-Синусси и Монтанье в 2008 году принесло вирусологам Нобелевскую премию и стало решающим для поиска лекарств, позволяющих ВИЧ-инфицированным по крайней мере вести нормальную жизнь.

В 2015 году Барре-Синусси объявила о завершении научной карьеры, однако она продолжает выступать на конференциях в поддержку инициатив по поиску эффективных лекарств для ВИЧ-инфицированных.

Читайте также: