Жак рансьер философия кратко

Обновлено: 30.06.2024

Жак Рансьер (фр. Jacques Rancière ; род. 1940) — французский философ и политический теоретик. Почетный профессор университета Париж VIII; руководитель программы Международного философского колледжа.

Основные понятия

Для политической философии Рансьера характерны ряд ключевых понятий: политика, несогласие, полиция, равенство, постдемократия.

Политика – деятельность, предметом которой является равенство [2] :486 .

Несогласие – непреодолимый конфликт между людьми, который заложен в природе человека и проявляется в речевой ситуации, когда один из собеседников сразу и понимает, и не понимает другого.

Полиция – символическое упорядочивание социального, направленное на определение доли участия или отсутствия участия у каждой части. Понятие восходит к работам Мишеля Фуко 1970-х годов [3] :41 .

Равенство – совокупность практик, направленных на удостоверение равенства кого угодно с кем угодно.

Постдемократия – консенсусная система современности, основанная на тождестве общества и индивида и рассмотрении общества как суммы его частей.

Несогласие

Политика

Для Рансьера оба варианта – арифметический порядок Аристотеля и божественный порядок Платона – неудовлетворительны.

Метаполитика появляется в XIX веке. Центральное понятие метаполитики – понятие класса в трактовке Маркса. Метаполитика подразумевает, что политика произрастает из социального и исчезает в формальных институтах демократии [2] :402 .

Полиция

Равенство

Равенство есть вторая главная этико-философская категория Рансьера.

Это совокупность практик, направляемых допущением о равенстве какого-либо существа с любым другим существом для удостоверения этого равенства. Равенство является дилеммой: чтобы не превращаться в неравенство, оно должно пониматься как изначальная предпосылка, а не как конечная цель, к которой надо стремиться [6] . Можно сказать, что равенство универсально и первично в смысле происхождения по сравнению с неравенством, в то время как неравенство – следствие социального. Например, нижестоящий понимает вышестоящего, поскольку между ними есть изначальное равенство [7] :89 .

Процесс равенства есть процесс различения. Равенство основано на доверии, тогда как неравенство – на недоверии. Равенство есть главное неполитическое условие политики и её единственный принцип [4] .

Постдемократия и конец политики

Для анализа современности используется понятие постдемократии [2] :458 , для которой характерны следующие черты: существование видимости народа, существование народа как неопределенной единицы и наличие места видимости народа в месте ведения спора. При постдемократии существует консенсусная система, состоящая из режима мнения и режима права, при этом народ есть сумма его частей (индивидов, предпринимателей, социальных групп и т.д.), и политика исчезает [2] :458 . Конец политики есть последний этап метаполитики и конец политической философии. Конец политики и возвращение политики в скрытой форме обозначают одно и то же – упразднение политики через консенсус.

Подписал вместе с Жаком Деррида и другими французскими интеллектуалами протестное письмо Президенту России В. В. Путину о нелегитимности референдума в Чечне 2003 года [9] .

Жак Рансьер (фр. Jacques Rancière; 1940—) — французский философ. Почетный профессор университета Париж VIII; руководитель программы Международного философского колледжа.

Жак Рансьер и Россия

Подписал вместе с Жаком Деррида и другими французскими интеллектуалами протестное письмо Президенту России…

Жак Рансьер (фр. Jacques Rancière; 1940—) — французский философ. Почетный профессор университета Париж VIII; руководитель программы Международного философского колледжа.

Жак Рансьер и Россия

Подписал вместе с Жаком Деррида и другими французскими интеллектуалами протестное письмо Президенту России В. В. Путину о нелегитимности референдума в Чечне 2003 года.

Концепция разделения чувственного Ж. Рансьера рассматривает эстетику и политику как равнозначные виды деятельности, смысл которых сводится к реконфигурации чувственного опыта. Такой подход является феноменологическим. Он позволяет развивать идею демократии как несогласия, но вместе с тем сводит эстетику и политику к сопротивлению, не предполагающему позитивной социальной программы.

Ключевые слова: разделение чувственного, эстетика, политика, демократия, Ж. Рансьер.

Jacques Ranciere's concept of the distribution of the sensible considers aesthetics and politics as equivalent activities which purport to reconfigure the sensual experience. In fact, such an approach is phenomenological. It allows developing the idea of democracy as ‘disagreement’ (la mesentente) but at the same time it reduces aesthetics and politics to a resistance without positive social agenda.

Кеуwords: distribution of the sensible, aesthetics, politics, democracy, J. Ranciere.

[1] Рансьер Ж. Разделяя чувственное. – СПб., 2007. – С. 14.

[2] Платон. Государство 3.

[5] Он же. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М., 2004. – С. 12.

[6] Ranciére J. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. Continuum International Publishing Group. – London, 2006. – Р. 49–50.

[7] Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. – Кн. 2. Тысяча плато. – Екатеринбург; М., 2010.

[8] Рансьер Ж. Указ. соч. – С. 237–238.

[9] Рансьер Ж. Указ. соч. – С. 228.

[10] Сен-Симон А. Избр. соч.: в 2 т. – M.; Л., 1948. – T. l. – С. 118.

[12] Ranciére J. La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier. – Paris: Fayard, 1981.

Если у языка нет функции репрезентировать идеи, ситуации, объекты или персонажей в соответствии с нормами подобия, это потому, что он уже в самой своей плоти являет физиономию того, что он говорит. Он не уподобляется вещам как копия, поскольку несет в себе их подобие как память. Язык соткан из материальностей — это материализации его собственного духа, духа, который должен стать миром. И это грядущее само удостоверяется установкой на то, что любая физическая реальность поддается удвоению и может показать в своей вещности свою природу, историю, свое предназначение.

Шатобриан заметит, что именно эмигранты революционной эпохи и изгнанники времен Империи первыми заговорили на этом языке. Тем не менее, этот язык станет не выражением контрреволюции, но расположенным на более глубоком уровне языком цивилизации, чьи скрытые процессы саботируют любой приказ, посредством которого правительство хотело бы их упредить или воспротивиться им. Поэтому неудивительно, что этот язык первыми формулируют те, кого революционное ниспровержение поставило вне времени и языка мнения. Но к его формулировке также причастны и те, кто стремился определить политический порядок, который основывал бы свободу на самом движении обществ и заставлял ее прилаживаться к ритму перемен в культуре.

Романтический гений является гением отдельного индивида лишь постольку, поскольку он является гением места, времени, народа, истории

Тем не менее, его анализы стали широко использоваться как материалистическое объяснение отношения между романной формой и господством буржуазии. Ибо дух — это само имя для обратимости между силой выражения, проявляющейся в произведении, и силой коллектива, которую оно проявляет. Бесполезно противопоставлять иллюзию верующих в абсолютность литературы и мудрость познавших социальные условия ее производства. Литература-выражение индивидуального гения и литература- выражение общества представляют собой две версии одного и того же текста, они выражают один и тот же модус восприятия произведений искусства письма.

Перевод с французского С. Ермакова выполнен по изданию: J. Rancière La parole muette : essai sur les contradictions de la littérature / Paris: Hachette, 1998 (PM). P. 43-52.

С французским философом побеседовал его украинский коллега и переводчик Андрей Репа

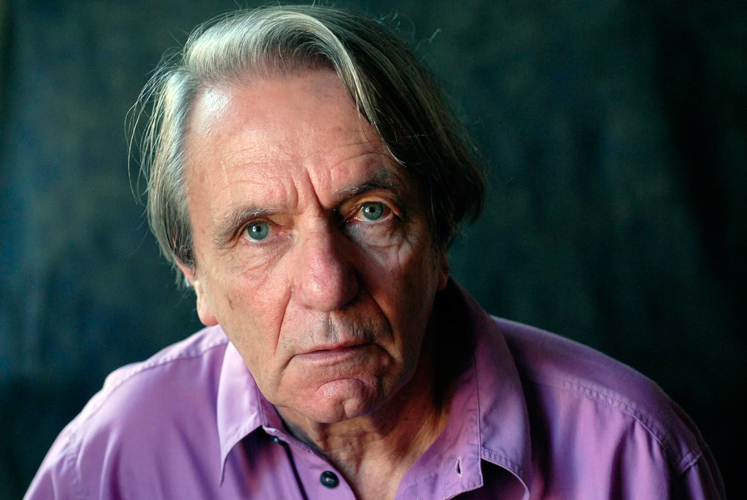

© AFP / East News

Но имело место и совсем другое движение, породившее собственную динамику. Встретились люди, которые обычно никогда не собирались вместе, и они стали создавать на улицах, в университетах нечто новое.

— Надо напомнить, что социология до того, как стать дисциплиной, была интерпретацией современного общества как своеобразного разгула индивидуализма, разрушающего подлинные узы сообщества. По сути, социалистическая, левая мысль в определенном смысле подхватила эту социологическую интерпретацию мира, утверждая, что современное общество — это общество индивидов, которые больше не способны интегрироваться в коллективные структуры. И все проблемы, все несчастья, все революции происходят от этого изолирования индивидов от сообщества. Следовательно, социальные беспорядки происходят из-за фундаментального изъяна — нехватки связей внутри сообщества.

В сущности, с самого начала социология вместе с Огюстом Контом во Франции действительно была проектом полной социальной реорганизации: она стремилась помыслить общество как своеобразное тело, в котором люди больше не изолированы друг от друга, а снова соединились. Это была своеобразная религия социума. Как утопия все это исчезло, но остается очень сильным, потому что социология в определенной степени конституирована на этой модели.

Июнь 1968, Париж © AFP / East News

— Вы довольно критично оцениваете социологию Пьера Бурдьё. Учитывая большую популярность Бурдьё, не могли бы вы объяснить суть ваших расхождений?

Бурдьё пытался доказать, что все люди, которые пожелали восстать, обманываются относительно истинных причин своего восстания, они питают иллюзии по поводу результатов своего бунта. Собственно, Бурдьё последовательно доказывал, что социальный взгляд необходим.

Итак, имеется своеобразная непрерывность социологической традиции, задающая эту интерпретацию: когда случается нечто, что потрясает общественный порядок, то это в конечном итоге — продукт деятельности небольшого меньшинства, которое воображает одно, но делает нечто другое, на самом деле обратное.

— Это он употребил такую характеристику.

В определенном смысле мы видим, что меланхолическая стадия социальной критики — это когда люди говорят: мы все виноваты, мы все пользуемся интернетом, мы все есть на Facebook или на других платформах.

Нужно отделять идею демократии от олигархической представительной системы, но не нужно это делать традиционным марксистским способом, утверждая, будто демократия — это лишь иллюзия, которая скрывает власть олигархии.

Равенство как принцип социальной организации — это нечто противоречивое, и в то же время, я бы сказал, именно противоречия создают настоящую динамику, форму действия. Меня как раз интересует то, что это противоречие существует внутри самой идеи эмансипации, но оно действенно, это не пустой звук.

Мы видим, что это часто является предметом острых столкновений. Эгалитарные движения или перехватываются, разрушаются новой олигархией, или не достигают цели. Думаю, этот парадокс нужно удержать. То есть эмансипация желает чего-то невозможного и одновременно творит действенные трансформации в способах совместного бытия.

— Впрочем, равенство для вас — это никакая не утопия, как для многих его критиков.

— Для меня равенство — не утопия в той мере, в какой утопия понимается как далекая цель. Равенство — это, прежде всего, принцип, который мы применяем здесь и сейчас. Когда мы говорим, когда мы действуем политически, когда мы заняты искусством. То есть мы делаем это с мыслью, что это может постичь и понять любой, обращаемся к кому угодно. Равенство постоянно испытывают и проверяют на практике. Мы постоянно констатируем, что люди очень хорошо понимают вещи, которые, казалось бы, не должны понимать.

Скажем, во время забастовки 1995 года, когда французы выходили против системы пенсионной реформы, правительство утверждало, что они просто не понимают, что им следует все объяснить; но люди выходили как раз потому, что очень хорошо все понимали. Поэтому равенство — это точка отсчета: люди решают, действовать им в соответствии с этим равенством или в соответствии с неравенством.

— Но какие это имеет последствия в действительности?

— На практике это приводит к тому, что автономные движения ставятся на службу восстановленному парламентаризму, а также традиции лидера, воплощающего чаяния народа: Варгас в Бразилии, Перон в Аргентине, Чавес в Венесуэле. Такая переоценка представительства стремится совместить парламентскую логику с вождем — любимцем народа.

— Еще вы отметили опасные формы популизма, а точнее, расизма, создаваемого в самых верхах, — так называемый холодный расизм по отношению к мигрантам, иностранцам…

Недавно в Монпелье во время студенческой забастовки в университет ворвался отряд неонацистов, чтобы разогнать студентов на глазах у ректора, некоторые преподаватели университета сами были ультраправыми. Это что-то новое. Мы наблюдаем определенную динамику насильственных акций, в которых провластные партии, партии, называющие себя ответственными, несут за это серьезную ответственность.

Раньше люди просто голосовали за определенные партии такого типа, и на этом все. Теперь же видим, что появляются настоящие парамилитарные ультраправые группы, которые развиваются практически повсеместно и которым облегчили активность благодаря этой форме содействия свыше.

— В любом случае это очень сильно сказывается на гражданской активности. Сейчас во Франции массово бастуют различные секторы общественной инфраструктуры, в частности, железнодорожные рабочие. Вы публично поддержали забастовку парижских железнодорожников. Не остается ли актуальной и в наши дни старая концепция классовой борьбы?

— Дело в том, что за простым образом борьбы между противоположными силами на самом деле стоит борьба между различными мирами. Коротко говоря, железнодорожники против правительства или рабочие против капиталистов — это мир равенства против мира неравенства.

У нас был исторический период, когда общественная инфраструктура функционировала в стране как коллективная собственность, она не подчинялась капиталистическим мотивам предпринимательства и прибыли. Все так называемые неолиберальные идеологии стремятся разрушить именно это. Неолиберализм — это капитализм, доведенный до предела. Все формы жизни должны подчиняться логике выгоды.

— В условиях доминирования неолиберализма мы наблюдаем упадок роли национального государства. Политические решения больше не принимаются местными правительствами, повсеместно преобладает транснациональная логика. Некоторым государствам (в частности, украинскому) диктуют свои условия наднациональные финансовые структуры. Даже левые правительства — например, в Греции — разводят руками, что они, мол, ничего не могут поделать против внешнего диктата. Каким образом народ в качестве политического субъекта может в этих обстоятельствах противодействовать?

Если взглянуть на то, что происходит в Европе, то мы увидим, что многие страны фактически не подчиняются правилам ЕС. Поэтому, мне кажется, есть определенная опасность в идее, будто власть не там, где мы живем, а в каких-то удаленных местах, так что и действовать должно в другом месте. Согласно этой логике, например, происходили протесты в Сиэтле или в Генуе. Появилось убеждение, что теперь ничего нельзя сделать в местах, где мы находимся. Думаю, это неправда, причем она обладает деморализующим эффектом.

Читайте также: