Воспитание и школа в древней греции

Обновлено: 01.06.2024

Современная школа — продукт тысячелетий экспериментов. Нынешняя система образования обязана Древней Греции хотя бы названиями образовательных учреждений: школа, гимназия, академия, лицей — все они вышли оттуда. О том, как и чему обучали детей в Афинах и в Спарте, рассказывает Артём Асташенков.

Древняя Греция — своеобразный фундамент европейской цивилизации. Это двоякое положение: с одной стороны, Эллада впитала достижения соседствующих с ней по времени культур Африки и Малой Азии. С другой, ее ученые заложили основы для всего научного знания, развивавшегося в Европе в последующие века — даже не столько благодаря отдельным открытиям, сколько в силу способности к систематизации и документации существующего знания. Геродот создал первое цельное историческое исследование; ученые эллинистического периода отобрали и сохранили важнейшие достижения их цивилизации. Так что разговор об истории образования вполне уместно начать с Древней Греции, хоть с точки зрения хронологии и кажется, будто это уже середина пути.

О преемственности культуры и передаче знания мы еще поговорим — в том числе, когда доберемся до конфликта Афин и Спарты — но сначала необходимо разобраться с несколькими базовыми моментами.

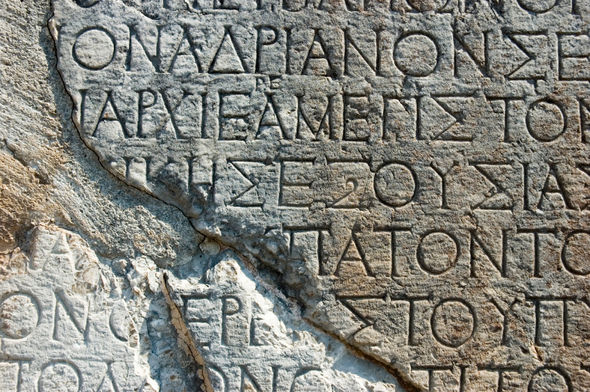

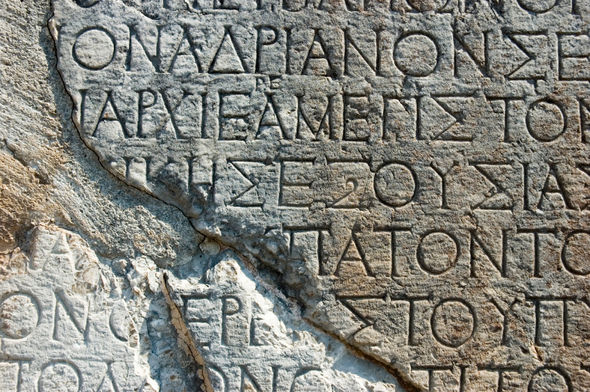

Язык знания

О Древней Греции стоит поговорить еще и потому, что греческий — язык европейского образования. Нет, конечно, на самом деле язык европейского образования — это латынь. Или французский, или немецкий, или английский — в зависимости от того, где и когда в Европе вы ставите этот вопрос. Но спустя две с половиной тысячи лет мы продолжаем говорить об образовании в терминах, которые дала нам древнегреческая цивилизация. Правда, есть одна тонкость.

Понятийный аппарат педагогики полон слов греческого происхождения, но время изменило их содержание до неузнаваемости. Достаточно взглянуть только на несколько слов, лежащих на поверхности.

Спартанская школа

Когда историки говорят о школах, да и вообще о культуре Древней Греции, они обязательно разделяют два центра влияния — Афины и Спарту. Проблема в том, что вопреки военным победам последней, знаем мы больше как раз об Афинах. Тут сказалось отношение обоих полисов к культуре и знанию. Спартанцы практически не оставили документальных свидетельств о своей жизни в доэллинистический период.

С этим еще можно было бы мириться, если бы до нас дошли какие-то цельные описания современников из других полисов, но реально большая часть наших знаний о Спарте основана на текстах Плутарха, жившего уже в нашей эре. Он описывал события, от которых его отделяло от нескольких веков до тысячелетия; его источники в основном утрачены, и многие историки полагают, что значительная часть традиций, описанных Плутархом — не более, чем пересказы ностальгических баек.

Задачей системы образования (насколько ее в принципе можно называть системой) в любом полисе в классический период было воспитание достойного гражданина, способного адекватно включиться в повседневную жизнь города. Справедливо это и для Спарты, но если в афинской сфере влияния повседневностью было, в первую очередь, коллективное принятие решений, то в Спарте — война.

Возможно, Плутарх и слукавил насчет младенцев и пропасти, но первый этап спартанского воспитания переживали не все. Те, кто дожил до двенадцатилетия следующие шесть лет проводили в еще более изнурительных тренировках: занимались спортом, дрались между собой, маршировали в фалангах и, как ни странно, учились танцевать: это помогало двигаться в строю. После еще двух лет тренировок с настоящим оружием спартанцы, наконец, принимались в армию.

Агогэ было обязанностью для граждан Спарты и редкой привилегией для остальных. Система предусматривала образование и для девочек, правда и тут оно было ориентировано на войну: физическое воспитание, борьба, обращение с метательным оружием и культурный минимум, который можно было получить от странствующих музыкантов или старших женщин. Спартанская женщина, в первую очередь, должна была быть матерью в условиях войны.

Афинская школа

Греческое образование за пределами Спарты можно разделить на два периода. Условной границей выступит расцвет софистики в середине V века до н. э. Старую школу — то есть, относящуюся к архаическому и началу классического периода проще всего показать на примере Афин.

Образование в Афинах было привилегией свободных мужчин. Маленькие афиняне начинали учиться с семи лет. В зависимости от благосостояния семей, обучение проходило индивидуально на дому или в группах. В программу обычно входили счет, чтение и письмо при помощи покрытых воском дощечек и стилосов. Как только дети начинали справляться с полноценными текстами, учителя давали им заучивать стихи.

Для большинства на этом школа и заканчивалась — если, конечно, вообще когда-то начиналась.

Базовое образование, не говоря уже о более высоких ступенях, мог позволить своим детям не каждый

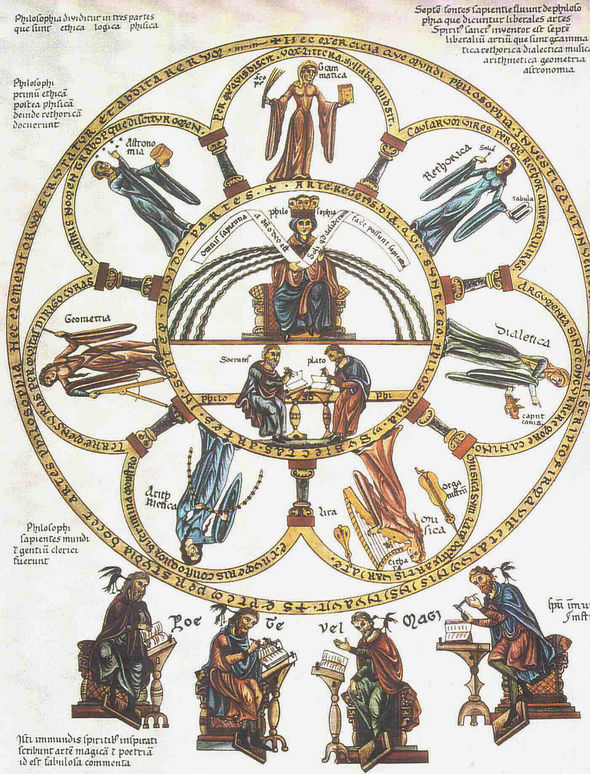

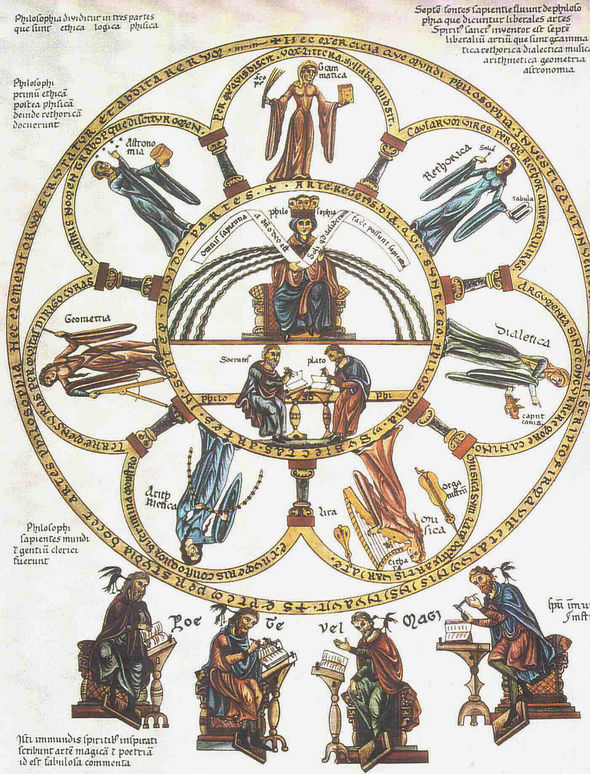

Artes liberales

Остается один вопрос: причем тут Древняя Греция? Круг семи свободных искусств окончательно оформился только в V веке н. э., но его разработка заняла почти 900 лет — с конца классического периода, через весь эллинистический и до последних дней Римской империи, и процесс этот напрямую связан с новым греческим и последующим римским образованием.

Новая школа. Классический период

На раннем этапе становления свободных искусств, который, в целом, тождественен новому древнегреческому образованию, возникли грамматика и логика, но главная полемика велась вокруг риторики — ее смысла и задачи. Умение изящно доносить мысль и убеждать было чрезвычайно важно для культуры эллинов практически с самого ее зарождения — достаточно вспомнить о Гомере и Гесиоде, творивших еще в VIII–VII веках до н. э. Старое образование знало риторику стихийно, естественно — оно опиралось на века достойных примеров. Новая школа пыталась риторику препарировать, вывести закономерности и правила.

Новое греческое образование связано, прежде всего, с софистами. Середина V века до н. э., только что закончилась война с персами; Афины переживают короткий период спокойствия и благополучия; возникает прослойка состоятельных граждан с избытком свободного времени и тягой к образованию. Они учатся чему придется, бессистемно. Образовавшуюся преподавательскую нишу заполняет класс педагогов, уверенных в относительности истины.

Теперь не знание служит обществу. Знание становится конечной целью, которой подчиняется общественная жизнь

Софисты стоят у самых истоков свободных искусств: они создали первые учебники риторики; в их попытках отстаивать обе точки зрения по любому вопросу можно усмотреть зарождение диалектики. При них в Древней Греции возрастает престиж образования, а в гимнасиях науки начинают вытеснять спорт.

Софистов принято демонизировать, но именно в реакции на их субъективизм окончательно оформилась диалектика — как самостоятельная аналитическая дисциплина, метод познания, а не синоним спора в рамках риторики. К этому приложили руку и Сократ, и Платон, и Аристотель. Платон, к тому же, вернул в риторику вопрос морали.

Эволюция системы образования

При этом в его Академии ключевыми дисциплинами были науки квадривия: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Диалектика в платоновском понимании позднее вернулась в софистику: еще один известный греческий педагог, Исократ, учил, что риторика в долгосрочной перспективе не только решает проблемы конкретного индивида, но служит таким же орудием самоанализа для общества в целом, как диалектика — для отдельного разума.

Аристотель практически единолично создал логику — его система начала терять влияние только в эпоху возрождения и окончательно была вытеснена из научного поля в область исторических артефактов лишь в XIX веке. В той же работе он заложил основы грамматики. В своей школе он преподавал и риторику, и диалектику, впервые успешно их разделяя.

Новая школа. Эллинистический период

Классический период был эпохой открытий и хаоса в педагогике. Каждый учитель учил тому, что считал нужным. Эллинистический период стал эпохой популяризации и стандартизации. Главными его новшествами в плане разработки дисциплин стала, во-первых, альтернативная логика от стоиков — на первых порах более популярная, чем вариант Аристотеля. К тому же, стоики видели риторику, грамматику и диалектику составными частями логики, таким образом впервые сводя воедино тривий свободных искусств.

Второе важное достижение периода — разработка грамматики в александрийской школе, продиктованная необходимостью сохранить понимание текстов на устаревающей версии греческого языка. Влияние александрийской грамматики прослеживалось в языкознании и в Средние века.

В эллинистический период возникла концепция круга знаний — стандарта энциклопедического образования

Популяризация образования на закате Древней Греции шла как внутри, так и вовне. Все больше педагогов занимались только обучением уже сформированным дисциплинам. Распространение греческого знания стало побочным эффектом завоеваний Александра Македонского. Завоевание Греции Римом, как ни странно, тоже дало учителям-эллинам новую аудиторию. Римляне отправляли своих детей учиться в греческие провинции. Популярностью пользовался Родос, где находилась школа энциклопедиста-стоика Посидония — его влияние на составителей римских учебных пособий было особенно велико.

Педагоги Древней Греции предопределили развитие образования в Западной Европе более чем на тысячелетие вперед. Концепция семи вольных искусств, формально созданная на закате Римской империи, в общих чертах сформировалась еще в эллинистическом периоде. Ну а то, что не дошло до нас напрямую, через римлян, позднее нашли арабские исследователи.

В 3-2-ом тыс. до н. э. в Греции, на Крите и некоторых других островах Эгейского моря возникла самобытная культура со своей письменностью. От пиктографии к клинописи до слогового письма - такова эволюция этой письменности. Ею владели жрецы, обитатели царских дворцов, знатные вельможи и состоятельные граждане.

Центры обучения писцов возникали при дворцах и храмах. Крито-микенской (Эгейской) культурой была заложена определенная традиция письма, принятая последующими цивилизациями. С этой традицией, например, связаны правила писать строки слева направо, сверху вниз, выделение красных строк и заглавных букв.

Следующим этапом генезиса воспитания и обучения в этом регионе стали времена так называемой архаической Греции (IX-VIII вв. до н. э.). Ярко и образно нарисовал картины воспитания и обучении в эту эпоху легендарный Гомер в поэмах "Илиада" и "Одиссея". Герои Гомера получали воспитание под присмотром наставников-старцев. Они красноречивы, хорошо знакомы с деяниями предков и богов, владеют музыкальными инструментами и письмом, физически крепки, искусные воины.

Принятые в архаической Греции формы воспитания описаны также в поэме Гесиода "Труды и дни", где говорится о быте и жизненных установлениях той древней эпохи. Ведущим мотивом этой поэмы является мысль о трудолюбии как важнейшем качестве человека.

Дальнейшее развитие воспитания и зарождение педагогической мысли в Древней Греции связано с культурой городов-полисов (государств) (VI-IV вв. до н. э.), когда воспитание заняло особое место в обществе. Государство начинает брать на себя обучение имущих слоев. Известно, например, что на Крите юные свободные граждане имели возможность получать образование за счет государства.

Образованность считалась необходимым и неотъемлемым свойством достойного гражданина полиса. Если хотели сказать дурное о человеке, говорили, например: "Он не умеет ни читать, ни плавать".

Древняя Греция – страна состоящая из ряда небольших рабовладельческих государств (полисов).

Наиболее влиятельными из них были Лакония с главным городом Спарта (авторитарная система управления) и Аттика с главным городом Афины (республиканское управление).

В них определились различные педагогические системы спартанская и афинская. Спартанское воспитание сложилось как под влиянием природно-климатических условий, так и во взаимосвязи с исторической судьбой государства, находящегося в состоянии постоянных воин, обладающего огромным количеством рабов.

Спарта (VII – III вв до н.э.) в силу своего местоположения находилась в политической изоляции от других греческих государств. Спарта отличалась огромным военным потенциалом и удивительной стабильностью политической системы.

До 7 лет дети воспитывались в семье, но государство контролировало родителей. Детей не пеленали, растили неприхотливыми в еде, не боящихся темноты, не знающими своеволия и плача.

С 7 до 30 лет (7-15, 15-20, 20-30) человек постоянно находился в системе государственной опеки. Мальчиков собирали в агеллы, где они находились до 18 лет, это государственная система воспитания (мальчики вместе жили и ели, приучались стойко переносить лишения, одерживать победы над противником).

Физическая закалка, умение переносить голод, жажду, боль приобретались благодаря соответствующим условиям жизни: мальчик получал плащ, спал на циновке, сделанной им самим, сам добывал себе пищу. Ребятишек коротко стригли и приучали ходить босиком. Большое место в подготовке будущего воина уделялось военно-гимнастическим упражнениям: метанию диска и копья, борьбе, приемам рукопашного боя, бегу.

В 14 лет каждый спартанец проходил через агон – публичную порку, в которой воспитанники соревновались в терпении и выносливости. Такое состязание повторялось и позже.

Физическое воспитание дополнялось пением и танцами, носившими воинственный характер и пробуждавшими мужество. Особой заботой воспитания было приучение к немногословию, честности и чистоте речи, соединявшейся с едкими остротами. Грамоте и чтению учили в минимальном объеме.

С 18 лет юноши становились членами военной общины, получали право ношения оружия, несли военную службу, принимали участие в облавах и расправах над подозрительными плотами и рабами.

В течение следующих лет не прекращалась военная подготовка и физическая тренировка, укреплялись нравственные и мировоззренческие установки.

Воспитание девушек преследовало цель подготовки здоровых и неприхотливых женщин, способных воспроизвести потомство. Они были так же суровы и целеустремленны, как и мужчины.

Девочки состязались в беге, в борьбе, метании диска и копья так же, как и мальчики. (Они держали в повиновении рабов, когда мужчины уходили на войну).

До 7 лет все свободнорожденные дети воспитывались в семье, с ними были мать, нянька, раб-дядька.

После 7 лет девочки оставались в семье, приучались к домашнему хозяйству. Жизнь женщин в Афинах была замкнутой и сосредоточена в женской половине дома (генекее), а мальчики начинали посещать платные школы (одновременно или последовательно).

Палестры (13-14 лет) – школы пятиборья, бег, прыжки, борьба, плавание, метание диска. Большое внимание уделялось искусству танца, в которых пытались передать гамму человеческих переживаний. Ученики участвовали в народных играх и зрелищах. Здесь известные граждане вели с детьми беседы на нравственные темы.

Гимнассии (16-18 лет). Обучались в них наиболее состоятельные юноши, они совершенствовались в гимнастике, здесь шла и умственная тренировка. Сюда приходили и взрослые мужчины, чтобы послушать популярного философа, поделиться новостями, понаблюдать за состязаниями молодежи – так осуществлялось свободное обучение взрослых и подростков.

Наряду со школой воспитание в Афинах осуществлялось широкой системой внешкольного образования, которое оказывало большое влияние на каждого. Это и афинский театр, и всенародные игры –олимпиады, и изобразительное искусство, и архитектура – целая система культурных воздействий.

В древнегреческой науке находятся истоки многих педагогических идей. В учениях философов Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля определены цели воспитания, выявлены его закономерности, принципы, на которых строятся воспитание и образование. Многие из педагогических идей получили свое дальнейшее развитие в науке в последующие века.

Педагогический опыт Древней Греции бесценен для человечества. Здесь широко использовались средства физического воспитания и закалки; доказана возможность гармонического развития; выявлена связь содержания воспитания, его средства с возрастом ребенка. Гармоничное развитие детей через воспитание остается до сих пор одной из самых гуманных и благородных идей в педагогике.

В этот период появляются олимпийские игры.

Воспитание в Древнем Риме.

Школы в Древнем Риме делились по имущественному признаку. (многие черты) и знатности происхождения их учащихся.

Элементарные школы частные и платные обслуживали некоторую часть небогатого и незнатного свободорожденного населения (плейбеев), учили чтению, письму и счету, знакомили с законами страны.

В грамматических школах, также частных и платных, обучались сыновья богатых и знатных семей (мальчики шли в школу в 11-12 лет. Богатые родители предпочитали давать своим детям начальное образование на дому).

Обучали мальчиков латинскому и греческому, риторике (искусству красноречия), литературе и истории.

15 – летние юноши пройдя курс серьезной для того времени гуманитарной подготовки, могли в будущем посвятить себя политике, судебному делу.

В последнее столетие Римской республики (начало и середина 1 столетия до н.э.) возникли школы риторов (араторов), где знатное юношество за высокую плату обучалось риторике, философии, правоведению, греческому языку, математике и музыке с тем, чтобы в дальнейшем занять высшие государственные должности.

Квинтилиан теоретически обосновал и использовал в своей практике три метода обучения и воспитания, которые считал наиболее эффективными: подражание, обучение (теоретическое наставление), упражнение. Считал, что основы знаний должны закладываться прочно и не спеша. В школе Квинтилиана основательность широкого общего образования совмещалась глубоким изучением ораторского искусства.

Современная школа — продукт тысячелетий экспериментов. Нынешняя система образования обязана Древней Греции хотя бы названиями образовательных учреждений: школа, гимназия, академия, лицей — все они вышли оттуда. О том, как и чему обучали детей в Афинах и в Спарте, рассказывает Артём Асташенков.

Древняя Греция — своеобразный фундамент европейской цивилизации. Это двоякое положение: с одной стороны, Эллада впитала достижения соседствующих с ней по времени культур Африки и Малой Азии. С другой, ее ученые заложили основы для всего научного знания, развивавшегося в Европе в последующие века — даже не столько благодаря отдельным открытиям, сколько в силу способности к систематизации и документации существующего знания. Геродот создал первое цельное историческое исследование; ученые эллинистического периода отобрали и сохранили важнейшие достижения их цивилизации. Так что разговор об истории образования вполне уместно начать с Древней Греции, хоть с точки зрения хронологии и кажется, будто это уже середина пути.

О преемственности культуры и передаче знания мы еще поговорим — в том числе, когда доберемся до конфликта Афин и Спарты — но сначала необходимо разобраться с несколькими базовыми моментами.

Язык знания

О Древней Греции стоит поговорить еще и потому, что греческий — язык европейского образования. Нет, конечно, на самом деле язык европейского образования — это латынь. Или французский, или немецкий, или английский — в зависимости от того, где и когда в Европе вы ставите этот вопрос. Но спустя две с половиной тысячи лет мы продолжаем говорить об образовании в терминах, которые дала нам древнегреческая цивилизация. Правда, есть одна тонкость.

Понятийный аппарат педагогики полон слов греческого происхождения, но время изменило их содержание до неузнаваемости. Достаточно взглянуть только на несколько слов, лежащих на поверхности.

Спартанская школа

Когда историки говорят о школах, да и вообще о культуре Древней Греции, они обязательно разделяют два центра влияния — Афины и Спарту. Проблема в том, что вопреки военным победам последней, знаем мы больше как раз об Афинах. Тут сказалось отношение обоих полисов к культуре и знанию. Спартанцы практически не оставили документальных свидетельств о своей жизни в доэллинистический период.

С этим еще можно было бы мириться, если бы до нас дошли какие-то цельные описания современников из других полисов, но реально большая часть наших знаний о Спарте основана на текстах Плутарха, жившего уже в нашей эре. Он описывал события, от которых его отделяло от нескольких веков до тысячелетия; его источники в основном утрачены, и многие историки полагают, что значительная часть традиций, описанных Плутархом — не более, чем пересказы ностальгических баек.

Задачей системы образования (насколько ее в принципе можно называть системой) в любом полисе в классический период было воспитание достойного гражданина, способного адекватно включиться в повседневную жизнь города. Справедливо это и для Спарты, но если в афинской сфере влияния повседневностью было, в первую очередь, коллективное принятие решений, то в Спарте — война.

Возможно, Плутарх и слукавил насчет младенцев и пропасти, но первый этап спартанского воспитания переживали не все. Те, кто дожил до двенадцатилетия следующие шесть лет проводили в еще более изнурительных тренировках: занимались спортом, дрались между собой, маршировали в фалангах и, как ни странно, учились танцевать: это помогало двигаться в строю. После еще двух лет тренировок с настоящим оружием спартанцы, наконец, принимались в армию.

Агогэ было обязанностью для граждан Спарты и редкой привилегией для остальных. Система предусматривала образование и для девочек, правда и тут оно было ориентировано на войну: физическое воспитание, борьба, обращение с метательным оружием и культурный минимум, который можно было получить от странствующих музыкантов или старших женщин. Спартанская женщина, в первую очередь, должна была быть матерью в условиях войны.

Афинская школа

Греческое образование за пределами Спарты можно разделить на два периода. Условной границей выступит расцвет софистики в середине V века до н. э. Старую школу — то есть, относящуюся к архаическому и началу классического периода проще всего показать на примере Афин.

Образование в Афинах было привилегией свободных мужчин. Маленькие афиняне начинали учиться с семи лет. В зависимости от благосостояния семей, обучение проходило индивидуально на дому или в группах. В программу обычно входили счет, чтение и письмо при помощи покрытых воском дощечек и стилосов. Как только дети начинали справляться с полноценными текстами, учителя давали им заучивать стихи.

Для большинства на этом школа и заканчивалась — если, конечно, вообще когда-то начиналась.

Базовое образование, не говоря уже о более высоких ступенях, мог позволить своим детям не каждый

Artes liberales

Остается один вопрос: причем тут Древняя Греция? Круг семи свободных искусств окончательно оформился только в V веке н. э., но его разработка заняла почти 900 лет — с конца классического периода, через весь эллинистический и до последних дней Римской империи, и процесс этот напрямую связан с новым греческим и последующим римским образованием.

Новая школа. Классический период

На раннем этапе становления свободных искусств, который, в целом, тождественен новому древнегреческому образованию, возникли грамматика и логика, но главная полемика велась вокруг риторики — ее смысла и задачи. Умение изящно доносить мысль и убеждать было чрезвычайно важно для культуры эллинов практически с самого ее зарождения — достаточно вспомнить о Гомере и Гесиоде, творивших еще в VIII–VII веках до н. э. Старое образование знало риторику стихийно, естественно — оно опиралось на века достойных примеров. Новая школа пыталась риторику препарировать, вывести закономерности и правила.

Новое греческое образование связано, прежде всего, с софистами. Середина V века до н. э., только что закончилась война с персами; Афины переживают короткий период спокойствия и благополучия; возникает прослойка состоятельных граждан с избытком свободного времени и тягой к образованию. Они учатся чему придется, бессистемно. Образовавшуюся преподавательскую нишу заполняет класс педагогов, уверенных в относительности истины.

Теперь не знание служит обществу. Знание становится конечной целью, которой подчиняется общественная жизнь

Софисты стоят у самых истоков свободных искусств: они создали первые учебники риторики; в их попытках отстаивать обе точки зрения по любому вопросу можно усмотреть зарождение диалектики. При них в Древней Греции возрастает престиж образования, а в гимнасиях науки начинают вытеснять спорт.

Софистов принято демонизировать, но именно в реакции на их субъективизм окончательно оформилась диалектика — как самостоятельная аналитическая дисциплина, метод познания, а не синоним спора в рамках риторики. К этому приложили руку и Сократ, и Платон, и Аристотель. Платон, к тому же, вернул в риторику вопрос морали.

Эволюция системы образования

При этом в его Академии ключевыми дисциплинами были науки квадривия: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Диалектика в платоновском понимании позднее вернулась в софистику: еще один известный греческий педагог, Исократ, учил, что риторика в долгосрочной перспективе не только решает проблемы конкретного индивида, но служит таким же орудием самоанализа для общества в целом, как диалектика — для отдельного разума.

Аристотель практически единолично создал логику — его система начала терять влияние только в эпоху возрождения и окончательно была вытеснена из научного поля в область исторических артефактов лишь в XIX веке. В той же работе он заложил основы грамматики. В своей школе он преподавал и риторику, и диалектику, впервые успешно их разделяя.

Новая школа. Эллинистический период

Классический период был эпохой открытий и хаоса в педагогике. Каждый учитель учил тому, что считал нужным. Эллинистический период стал эпохой популяризации и стандартизации. Главными его новшествами в плане разработки дисциплин стала, во-первых, альтернативная логика от стоиков — на первых порах более популярная, чем вариант Аристотеля. К тому же, стоики видели риторику, грамматику и диалектику составными частями логики, таким образом впервые сводя воедино тривий свободных искусств.

Второе важное достижение периода — разработка грамматики в александрийской школе, продиктованная необходимостью сохранить понимание текстов на устаревающей версии греческого языка. Влияние александрийской грамматики прослеживалось в языкознании и в Средние века.

В эллинистический период возникла концепция круга знаний — стандарта энциклопедического образования

Популяризация образования на закате Древней Греции шла как внутри, так и вовне. Все больше педагогов занимались только обучением уже сформированным дисциплинам. Распространение греческого знания стало побочным эффектом завоеваний Александра Македонского. Завоевание Греции Римом, как ни странно, тоже дало учителям-эллинам новую аудиторию. Римляне отправляли своих детей учиться в греческие провинции. Популярностью пользовался Родос, где находилась школа энциклопедиста-стоика Посидония — его влияние на составителей римских учебных пособий было особенно велико.

Педагоги Древней Греции предопределили развитие образования в Западной Европе более чем на тысячелетие вперед. Концепция семи вольных искусств, формально созданная на закате Римской империи, в общих чертах сформировалась еще в эллинистическом периоде. Ну а то, что не дошло до нас напрямую, через римлян, позднее нашли арабские исследователи.

Читайте также: