Состав и структура населения по уровню образования кратко

Обновлено: 25.06.2024

Уровень образования населения является одним из показателей уровня жизни населения. Уровень образования одновременно выступает и как социальный и как экономический показатель, характеризующий уровень развития общества и общественных отношений.

В качестве экономического показателя уровень образования населения является базой для развития науки и высокотехнологичных отраслей экономики. Уровень образования характеризует потенциал экономически активное населения как фактора производства.

Выступая в качестве социального показателя, уровень образования способствует повышению культурного уровня населения, развитию таких направлений как кинематография, литература, музыка, изобразительной искусство.

Цель данной работы заключается в статистическом исследовании уровня образования населения. В рамках поставленных задач в работе должны быть выполнены виды работ:

- изучить основные термины и определения

- собрать и изучить материалы о методах статистического изучения показателей уровня образования;

- изучить систему образования и образовательный потенциал России;

Объектом изучения в данной курсовой работе является уровень жизни населения.

Предмет изучения – уровень образования населения РФ.

В работе применяются различные аналитические методы статистического изучения базы данных.

1.1 Источники информации

Основным источником информации об уровне образования населения является перепись. Программа переписи предусматривает получение сведений об уровне образования каждого человека, а также о типах учебных заведений, в которых он учится или закончил.

Значительное внимание уделяется изучению подготовки и повышению квалификации занятого населения. Такое изучение осуществлялось по данным единовременных учетов как рабочих, так и специалистов со средним специальным и высшим образованием. Сведения об уровне, профиле обучения и профессиональной подготовке включены в программы периодических выборочных опросов незанятого населения, проводимых службами государственной статистики с 1992 г.

Главным источником информации о государственных учреждениях образования остается государственная статистическая отчетность, представляемая раз в год. Программа отчетности содержит: сведения о численности, составе и движении обучающихся, профессиональной подготовке педагогов и продолжительности педагогической работы; данные о материальной обеспеченности и финансовые показатели деятельности учебных заведений. Разнообразные данные собираются в выборочных обследованиях обучающихся, проводимых не только статистическими службами, но и педагогами, медиками, социологами и другими специалистами. Менее распространены исследования уровня жизни учителей школ, мастеров и педагогов профессионально-технических средних специальных и высших учебных заведений.

1.2 Понятие и система показателей статистики уровня образования

Одна из ведущих задач статистики заключается в измерении образовательного потенциала общества; в изучении процессов его формирования, дифференциации и использования. Образовательный потенциал общества - накопленный поколениями объем и качество знаний и профессионального опыта, которые усвоены населением и воспроизводятся через систему образования.

Как уже отмечалось, измерение уровня образования населения осуществляется при проведении переписей населения, в ходе выборочных опросов. В процессе разработки программы переписи определяются критерии образованности (грамотности). Исходя из программы переписи создается методика построения обобщающих показателей образования населения в целом и отдельных социально-демографических групп, изучения их дифференциации и динамики.

В современных условиях стали актуальными проблемы:

- доступности образования для населения с разным уровнем платежеспособности;

- выявления приоритетов в развитии системы обучения;

- выработки понятия и методики измерения качества образования.

Согласованное на международном уровне определение грамотности (неграмотности) взрослого населения было предложено экспертами ЮНЕСКО: грамотными считаются лица, которые могут с пониманием как прочитать, так и написать короткий простой текст, касающийся их повседневной жизни.

Для стран, достигших всеобщей грамотности, актуальным становится изучение функциональной неграмотности среди взрослого населения. В развитых странах с середины 90-х гг. ОЭСР проводится международный обзор функциональной грамотности взрослого населения. В ходе исследования оценка грамотности как определенного навыка, умения понимать и использовать печатную информацию в повседневной жизни проводилась по трем направлениям: литературная, документальная и счетная грамотность.

В России до сих пор не определено содержание таких понятий, как компьютерная грамотность, основное (базовое) и среднее образование. Последние понятия отождествляются формально с числом законченных классов, а не с освоением знаний и развитием интеллекта личности.

При проведении переписи населения фиксируется уровень образования каждого респондента, учитывается тип учебного заведения, в котором обучается опрашиваемый. Уровень образования в российских переписях отождествляется с окончанием определенных типов учебных заведений: общеобразовательных школ (по числу законченных классов), начальных профессиональных, средних профессиональных и высших учебных заведений (классифицируется по ступеням обучения). Основными чертами этой сети учебных заведений служат обучение по совместным программам, последовательная преемственность в образовании, выдача выпускникам документа государственного образца об окончании образовательного учреждения.

В программе, предстоящей в России в 2002 г. переписи уровень образования фиксируется для лиц в возрасте 6 лет и старше и выделяется образование: начальное общее (3 - 4 класса школы); основное общее (5 - 9 классов); среднее (полное) общее (11 классов); начальное профессиональное; среднее профессиональное; незаконченное высшее (3 курса); неполное высшее (4 курса) и высшее профессиональное. Для детей, не имеющих начального общего образования, указывается: умеют ли они читать и писать, а для респондентов старше 15 лет - наличие или отсутствие начального профессионального образования. При затруднении в определении изучаемой характеристики выясняется название учебного заведения и количество курсов (классов), которые закончил опрашиваемый, с указанием года окончания обучения.

При такой программе обследования недоучтенным оказывается уровень образования, который классифицируется (окончание аспирантуры, докторантуры) и не классифицируется (курсы, факультеты повышения квалификации и др.) по ступеням обучения. Практически не фиксируется в переписи профиль (направление) обучения: последовательность повышения однопрофильного образования и наличие разнопрофильных уровней подготовки.

Для лиц, находящихся в процессе обучения, в программе переписи фиксируется тип учебного заведения, для дошкольников указывается посещение (непосещение) дошкольных учреждений.

На основе материалов переписи формируются два вида обобщающих показателей.

К первому виду относятся показатели состояния, которые характеризуют удельный вес населения, имеющего определенный уровень образования, и продолжительность обучения.

Наиболее распространенными показателями здесь являются:

- процент грамотных среди населения в возрасте 15 лет и старше [Literacy rate (adult)];

- уровень грамотности среди взрослых;

- число лиц, имеющих высшее, неполное и незаконченное высшее, среднее специальное и среднее (полное и неполное) образование на 1000 населения в возрасте 1 5 лет и старше (или на 1000 занятого населения);

- число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше;

- средний уровень образования в годах обучения. При этом наличие начального образования приравнивается 4 годам, высшего - к 15.

Обобщающие показатели второго вида включают характеристики процесса, которые определяются отношением численности контингента обучающихся на данной ступени к численности населения соответствующего возраста. Такие показатели могут быть вычислены на валовой (в числителе показывается численность обучающихся без учета возраста, включая второгодников) и на чистой (в числителе - численность обучающихся в возрастном интервале, соответствующем данной ступени обучения) основах. Наиболее распространенные из этих показателей включают:

- высшее образование в нашей стране может быть получено, как правило, в возрасте 22 - 25 лет. поэтому численность лиц с высшим образованием более корректно соотносить с численностью населения в возрасте 25 лет и старше.

- брутто-коэффициент набора в целом и по ступеням обучения - долю детей соответствующего возраста, зачисленных (поступивших) на различные ступени обучения;

- охват (общий и частные, валовой и чистый) - отношение учащихся определенной ступени обучения к численности населения в возрастной группе, соответствующей данной ступени образования [Enrolment ratio (gross and net)];

- долю учеников данной ступени, полностью закончивших обучение, относительно численности учащихся этой ступени образования. Например, долю детей-учеников начальной школы, закончивших 3-й класс, относительно численности учащихся начальной школы. Для измерения доступности к компьютерной сети Internet рассчитывается показатель численности пользователей (Internet users) на основании данных о подписчиках.

Материалы переписей населения позволяют проанализировать структуру, динамику и дифференциацию уровней образования городского и сельского населения, мужчин и женщин, занятого и незанятого населения.

Тесная связь уровня образования с возрастной структурой населения требует корректного использования перечисленных показателей при анализе динамики, а также при межрегиональных сравнениях. Увеличение в составе населения доли лиц в возрасте 25 - 45 лет, имеющих высокий уровень образования, влияет на обобщающий показатель. Наоборот, возрастание доли молодежи в возрасте 15 - 20 лет, не имеющей пока еще высшего образования, замедляет динамику обобщающего показателя. Корректность выводов достигается сравнением уровня образования по однородным социально-демографическим группам. Сравниваемость обобщающих показателей обеспечивается взвешиванием показателей уровня образования по группам на стандартную возрастную структуру населения.

2. Характеристика российской системы образования

Важнейшим условием формирования образованной личности выступает развитие системы обучения. Разнообразие, изменяющиеся потребности учащихся, педагогов, учреждений образования формируют специфический сегмент рынка услуг в области обучения, который не только требует адекватной государственной поддержки, но и содействует развитию предпринимательской деятельности.

Формирование информационного обеспечения этой сферы деятельности зависит от принятой концепции развития образования. Вместе с тем обобщение сложившихся информационных ресурсов, глубокое их изучение, выявление новых направлений развития содействуют формированию современной концепции образования. В настоящее время информационное пространство сферы образования деформировано. В меньшей степени в нем представлены данные, характеризующие спрос на образовательные услуги; в большей степени - ведомственные характеристики развития образования как системы учреждений (т. е. со стороны предложения образовательных услуг). Практически не разработаны методы состыковки различных потоков информации о спросе и предложении, которые позволили бы выявить несоответствия, оценивать варианты решения проблем и находить адекватные управленческие решения, эффективные для всех участников образовательного процесса.

Российская система образования многоступенчатая, охватывающая процесс становления личности от 3 до 30 лет, представляет собой одну из ведущих отраслей экономики рис. 1.1 (приложение А), разработанную Центром исследований и статистики науки (ЦИСН) Миннауки России и РАН.

В ней по данным российского статистического ежегодника за 2009 год на конец 2008 г. обучались 13436 тыс. чел. в общеобразовательных школах, 2244 тыс. руб. в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 7513 тыс. чел в высших учебных заведениях.

На конец 2008 года в нашей стране действовали 53,6 тыс. школ, 2784 средне специальных профессиональных образовательных учреждения и 1134 вуза.

Существуют два подхода к учету предложения образовательных услуг системой образования. Первый подход - отраслевой, основанный на учете лишь юридических лиц (учебных заведений). Второй подход заключается в учете всего объема услуг в сфере образования, которые оказываются как юридическими, так и физическими лицами. Осуществление второго подхода возможно через лицензирование деятельности в этой области не только учебных заведений, но и физических лиц. В практике статистического учета реализуется первый подход. Однако такой подход ведет к недоучету части услуг в области образования, которые оказываются физическими лицами.

Внедрение компьютерных технологий расширяет возможности информационного обеспечения системы образования. В России при более чем 30 университетах созданы центры Internet, продолжается формирование сети дистанционного обучения. Интенсифицируются создание и распространение новых программных продуктов, среди которых можно выделить следующие направления:

- создание информационных систем для внутривузовского управления; формирование учебных курсов и организация учебного процесса на основе новых компьютерных технологий;

- создание аналитических программ по проблемам перспективного развития регионального образования, оценки уровня подготовки абитуриентов и изучение перспектив по трудоустройству специалистов различных отраслевых направлений и специальностей.

3. Статистический анализ показателей уровня образования населения РФ

3.1 Анализ динамики и структуры уровня образования населения

Данные об уровне образования населения по возрастным группам представлены в Российском статистическом ежегоднике за 2015 в таблице 7.3 [8. c. 219]. Проведём перегруппировку этих данных и представим их в таблицах т3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 – Уровень образования населения, имеющего профессиональное образование по возрастным группам

Структура населения — это совокупность групп людей, сформированных по тому или иному признаку: полу, возрасту, нахождению в семейных отношениях, принадлежности к конфессии, доходу, статусу.

Структуры одновременно влияют на демографические процессы и зависят от них. Поэтому для демографии как науки имеют большое значение.

Изучая возрастную, гендерную и семейную структуру, демографы имеют возможность выявить факторы, влияющие на процесс воспроизводства населения.

Характеристики структуры населения важны и для других направлений: их учитывают в экономике, маркетинге, рекламе, психологии, педагогике.

Какие бывают виды структур, их характеристики

При изучении демографических процессов во всем мире или его отдельных регионах ученые могут использовать различные виды структур: учитывать только один интересующий признак или ориентироваться на совокупность нескольких. Однако среди этого разнообразия можно выделить несколько базовых структур.

Возрастно-половая

Возрастно-половой состав населения — это соотношение возрастно-половых групп людей, объединенных по возрасту и полу.

Стандартный принцип объединения предполагает годичные возрастные группы. Более укрупненные варианты — пяти- и десятилетние. В первом случае оцениваются детальные характеристики состава населения. Во втором — значительные структурные сдвиги.

Для российской статистики свойственно выделение трех возрастных категорий: от 0 до 14 лет, от 15 до 65 и после 65.

Соотнеся между собой численность полученных групп, можно вычислить естественный прирост, динамику показателей рождаемости и смертности, продолжительность жизни. Кроме того, на основе этих данных определяется тип воспроизводства населения: архаичный, патриархальный или современный.

Религиозная

Религиозная структура — этот результат распределения людей всего мира, отдельной страны, региона или района по их конфессиональной принадлежности.

Важное отличие этого вида структуры состоит в выборочном учете, охватывающем не все население, а только верующих людей. Кроме того, в большинстве развитых стран конфессиональная принадлежность считается глубоко личным делом и не затрагивается в целях официального учета.

Национальная

Национальная структура — это выраженный в долях или процентах национальный состав населения.

Всего на планете насчитывается 4 тысячи национальностей. Среди них есть насчитывающие десятки человек, а есть включающие более 100 млн человек. Это если говорить о мире в целом.

Если рассматривать отдельные государства, то здесь возможны три варианта национальной структуры:

- однонациональная, где 90% жителей принадлежат к одной национальности;

- двунациональная, где большие доли в общем количестве занимают две национальности;

- многонациональная.

В ходе истории однонациональная структура сформировалась, к примеру, в Италии, Франции, Германии. Двунациональная — в Бельгии, Швейцарии, Канаде. Многонациональная — в России, Великобритании.

Городское и сельское население

Соотношение численности городских и сельских жителей тоже относится к понятию структуры населения. Если на ранних периодах формирования поселений этот показатель в основном зависел от географии и климата, то сейчас он является отображением уровня развития страны: чем выше урбанизация, тем более развитым считается государство.

Так, принято выделять:

- высокоурбанизированные страны, где более 50% граждан проживают в городах;

- среднеурабнизированные, где на долю городских жителей выпадает от одной пятой до половины всего населения;

- слабоурбанизированные, где доля горожан не превышает 20%.

Высоким уровнем урбанизации отличаются, к примеру, США, Япония, Бразилия, Дания. Средним — Китай, Нигерия, Египет, Казахстан. Слабым — Афганистан, Чад, Нигер.

В России уже к середине 20 века соотношение горожан и сельских жителей достигло пропорции 50/50. В наши дни горожане составляют три четверти жителей.

При переписи населения 2002 г., выделялись следующие источники средств к существованию: доход от трудовой деятельности, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия (кроме пенсии по инвалидности), пенсия по инвалидности, пособие (кроме пособия по безработице), пособие по безработице, другой вид государственного обеспечения, сбережения, доход от сдачи внаем или в аренду имущества, на иждивении отдельных лиц, иной источник.

Структура населения по уровню образования населения

Выделяют следующие группы населения по уровню образования.

Не имеющее начального общего образования

4. Расчетные показатели, характеризующие население рф Показатели демографической нагрузки

Показатели демографической нагрузки характеризуют возрастную структуру населения и включают следующие основные показатели:

общий коэффициент демографической нагрузки;

коэффициент замены трудоспособного населения;

коэффициент пенсионной нагрузки.

Общий коэффициент демографической нагрузкитрудоспособного населения рассчитывают как отношение численности лиц за пределами трудоспособного возраста к численности лиц трудоспособного возраста:

где

S0-15– численность населения моложе трудоспособного возраста;

S55 (60) и старше– численность населения старше трудоспособного возраста;

S16-54 (59)– численность населения трудоспособного возраста.

Коэффициент может рассчитываться в долях, процентах и на 1000 человек. В последнем случае он показывает, сколько иждивенцев (лиц за пределами трудоспособного возраста) приходится на 1000 человек трудоспособного возраста.

Общий коэффициент нагрузки может быть разложен на два частных коэффициента:

коэффициент замены трудоспособного населения (Кз)

коэффициент пенсионной нагрузки (Кп)

Все три коэффициента взаимосвязаны: Кобщ = Кз + Кп.

Изменение численности населения Российской Федерации

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 9 октября 2002г., численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн.человек. По сравнению с переписью населения 1989г. численность населения сократилась на 1,8 млн.человек. Изменение численности населения происходит в результате естественного и миграционного движения населения.

Изменение численности населения объясняется естественным и механическим движением населения,

Естественное движение населения- это изменение численности населения за счет рождаемости и смертности. Текущий учет естественного движения населения базируется на регистрации актов гражданского состояния в загсах, где каждый факт рождения или смерти оформляется документом в двух экземплярах, один из которых направляется в статистические органы для последующей разработки. Поскольку документы загсов содержат достаточно широкий набор показателей (пол, национальность, семейное положение, место жительства, возраст родителей – в свидетельствах о рождении, причины смерти – в свидетельствах о смерти и т.д.), это позволяет производить различные группировки и расширяет аналитические возможности демографической статистики.

Механическое движение населения– это изменение численности за счет миграции, т.е. перемещения людей по территории страны, региона, области (внутренняя миграция) или через границы территории страны (внешняя миграция). Учет миграционного движения населения осуществляется на основе сведений паспортных столов – листков прибытия и выбытия, заполняемых на каждого прибывшего или выбывшего человека. Размеры скрытой миграции учитываются косвенными методами и с помощью специальных выборочных обследований.

Для характеристики естественного и миграционного движения в статистике рассчитывают абсолютные и относительные показатели. Абсолютные показатели измеряются в тыс.чел., а относительные рассчитываются по отношению к 1000 человек населения (в промилле – ‰ ).

Относительный показатель, (промилле)

Естественное пополнение, число родившихся (Sрод)

Коэффициент естественного пополнения, коэффициент рождаемости:

Кр=

Естественное выбытие , число умерших (Sум)

Коэффициент естественного выбытия, коэффициент смертности:

Ксм=

Естественный прирост (ест.)

ЕСТ=Sрод –Sум

Коэффициент естественного прироста:

Кест=

Коэффициент естественного оборота

Кест.об =

Миграционное пополнение, число прибывших на данную территорию (Sприб)

Коэффициент миграционного пополнения:

Kприб=

Миграционноевыбытие, число выбывших с данной территории (Sвыб)

Коэффициент миграционного выбытия:

Kвыб=

Миграционный прирост (мигр.)

(мигр=Sприб –Sвыб)

Коэффициент миграционного прироста:

Кмигр=

Sмиг = Sприб +Sвыб

Коэффициент интенсивности миграционного оборота

Кмиг.об =

Общий прирост (общ.):

общ=миг+ест

Коэффициент общего прироста:

Кобщ.пр.=

К показателям естественного движения населения так же относятся:

коэффициент жизненности, рассчитывается как отношение числа родившихся к числу умерших или отношение коэффициентов рождаемости и смертности

коэффициент эффективности воспроизводства,который показывает долю естественного прироста в общем обороте населения

коэффициент эффективности миграции

Для более глубокого анализа демографических процессов наряду с общими показателями используют специальные коэффициенты:

специальный коэффициент рождаемости (коэффициент фертильности)отношение числа родившихся к среднегодовой численности женщин репродуктивного возраста;

частные (возрастные) коэффициенты рождаемости- отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста;

брутто-коэффициент воспроизводства– среднее число девочек, рожденных женщиной за всю ее жизнь;

частные (возрастные) коэффициенты смертности– отношение числа умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста, характеризуют средний уровень смертности в каждой возрастной группе.

стандартизованный коэффициент смертности- уровень смертности при условии, что структура населения соответствует стандартной, рассчитывается как средняя из частных коэффициентов смертности взвешенных по стандартной возрастной структуре населения.;

коэффициенты смертности по причинам смерти- отношение числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения, в отличие от остальных коэффициентов смертности они рассчитываются не на 1000 человек, а на 100 000 человек населения.

коэффициент младенческой смертности- уровень смертности до 1 года.

Коэффициент младенческой смертности один из важнейших социальных индикаторов, используемый во всем мире для оценки уровня жизни, поэтому рассмотрим его более подробно. В зависимости от имеющихся исходных данных этот показатель может быть рассчитан несколькими способами, обеспечивающими различную степень точности.

А. Оценку уровня младенческой смертности дает следующий коэффициент:

где

M – число детей, умерших в возрасте до 1 года;

N – число родившихся.

Б. Более точным считается показатель, который используется в отечественной практике.

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляющих, первая из которых - отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а вторая - отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся в предыдущем году

где

- число умерших до 1 года из поколения родившихся в предыдущем году;

- число умерших до 1 года из поколения родившихся в этом же году;

N0, N1 – число родившихся соответственно в предыдущем и текущем годах.

В. Если нет данных о распределении умерших до 1 года на родившихся в предыдущем и текущем годах, то для расчета используют формулу:

На данном уроке рассматривается структура населения: половой, возрастной, этнический и религиозный состав. Учащиеся узнают географические закономерности состава населения.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Состав населения"

Состав населения

Население Земли весьма неоднородно. Оно различается по полу, возрасту, этнической принадлежности, религиозным предпочтениям и так далее. Все это дает возможность говорить о составе, структуре населения стран мира. Более подробное рассмотрение этих вопросов позволит выделить неоднородность населения по определенным признакам, а также составить представление о существующих взаимосвязях между группами людей.

Выделяют половой, возрастной, этнический, религиозный состав населения.

Половой состав населения характеризует соотношение между количеством женского и мужского населения в той или иной стране мира. Подсчитано, что на 100 девочек в мире рождается от 104 до 107 мальчиков, однако к двадцати годам соотношение между ними выравнивается. Прежде всего, это связано с повышенной смертностью мальчиков в младенческом возрасте и большей подверженностью мужского пола к различным заболеваниям. Далее в различных странах мира формирование полового состава населения идет различными путями.

В большинстве стран мира в половом составе населения численно преобладают женщины, хотя мужчин в мире примерно на 40 млн больше, чем женщин. Преобладание женщин объясняется тем, что средняя продолжительность их жизни больше средней продолжительности жизни мужчин, а в некоторых регионах мира, например, в таких, как Зарубежная Европа, и страны СНГ преобладание женщин связано с потерями мужского населения в ходе Первой и Второй мировых войн. В Латинской Америке, Австралии и Океании соотношение между полами примерно одинаково, а вот в странах Азии, особенно в Восточной, Южной и Юго-Западной в половой структуре населения преобладают мужчины. Причин этому несколько. Во-первых, в этих регионах находятся наиболее населенные страны мира. Во-вторых, значительную часть рабочей силы здесь составляют мужчины-иммигранты (особенно в нефтедобывающих странах Юго-Западной Азии). В-третьих, существовавшим долгое время приниженным положением женщины в этом регионе (ранний возраст вступления в брак, раннее деторождение в условиях нищеты, болезни).

Возрастной состав населения показывает соотношение между его различными возрастными группами. Существует несколько подходов к выделению возрастных групп. Так, Организацией Объединенных Наций возрастная группировка выглядит следующим образом: от 0 до 14 лет – дети, от 15 до 65 лет – трудоспособное население, старше 65 лет – пожилые люди.

Исходя из способности к трудовой деятельности, выделяют следующие группы возрастов: от 0 до 15 лет – дотрудоспособный возраст, от 16 до 54 (59) лет – трудоспособный возраст, и от 55 (60) лет – послетрудоспособный возраст.

Возрастные группы населения

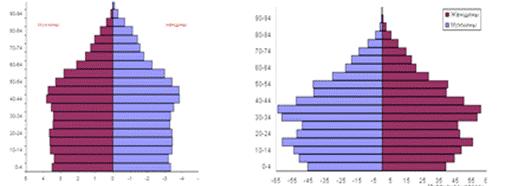

Однако, такое деление достаточно условно, так как в разных странах мира начало и окончание трудоспособного возраста различны. Например, в Англии и Канаде трудоспособный возраст начинается с 15 лет, а в Мексике и Португалии – с 12 лет. В большинстве стран Европы окончанием трудоспособного возраста является возрастная планка 60-65 лет. А, например, в такой стране, как Ирландия, возрастом выхода на пенсию является 66 лет. В связи со сложившейся демографической, а также экономической ситуацией в этих странах мира не исключен и дальнейший рост пенсионного возраста. Ту часть трудоспособного населения, которая участвует в производственной и непроизводственной сферах, называют экономически активным населением. Доля такого населения в разных регионах мира различна. Самый большой его показатель в России, а также странах Северной Америки (около 70%), ниже всего эти показатели в странах Африки и Латинской Америки (всего лишь 50%), так как это наиболее экономически отсталые страны с большой долей в возрастной структуре детей. Наглядно половозрастную структуру населения показывают возрастно-половые пирамиды.

Возрастно-половые пирамиды

Этнический состав населения характеризует его деление на этносы. Этнос – это исторически сформировавшиеся социальные группы людей, которые объединены территорией, языком, хозяйством, культурой, традициями и национальным самосознанием. В настоящее время в мире насчитывается примерно 4-5 тысяч этносов. Основными признаками, которые используют при их классификации – это численность народов и общность языка.

Исходя из численности, все народы можно разделить на большие и малые. К большим народам можно отнести китайцев, которых насчитывается более 1 млрд 300 млн, арабов, хиндустанцев, американцев, бенгальцев. Наряду с ними в мире есть и такие народы, численность которых не превышает и сотни человек. Например, численность народа питкэрнцев составляет всего лишь 60 человек, а численность кереков, проживающих в районе Чукотского автономного округа, и того меньше. По данным последней переписи их численность всего лишь 4 человека.

Всего в мире насчитывается более 2000 языков. Классификация народов по этому признаку основывается на принципе их родства. Так, например, для группы романских языков Южной Европы прародителем был латинский язык, а для восточных славян – древнерусский язык. По степени близости все языки объединяются в семьи и группы. Выделяют следующие языковые семьи: индоевропейская языковая семья (самая распространённая), сино-тибетская, нигеро-кордофанская, афразийская, австронезийская и так далее.

Языковые семьи

Кроме этого по особенностям этнического состава выделяют однонациональные, двунациональные и многонациональные страны мира. Однонациональными являются те страны мира, в которых 9/10 населения составляют лица одной национальности. Это Беларусь, Украина, страны Балтии, Финляндия, Чехия, Болгария, Египет.

Особенности этнического состава

В двунациональных странах мира проживают две этнические группы населения. Таких стран достаточно мало. Это Бельгия, Канада.

Особенности этнического состава

Большинство стран мира являются многонациональными, в которых наряду с преобладанием одной нации проживает значительное количество национальных меньшинств, или в пределах одной страны проживают различные по своему национальному составу народы. Это Россия, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мозамбик и так далее. Однако, существующий достаточно сложный национальный состав населения в таких странах приводит к возникновению ряда межнациональных проблем. Вспомним такие сепаратистские районы мира, как Приднестровская республика в Молдове, или Каталония в Испании.

Особенности этнического состава

Говоря о религиозном составе населения, мы подразумеваем состав населения по вероисповеданию, по его религиозной принадлежности. В отличие от других видов составов населения, религиозный состав относится не ко все части населения, а только к верующей. Исходя из того, насколько широко распространена та или иная религия мира среди населения, принято их делить на мировые и национальные религии. Мировыми религиями являются те, которые широко распространены среди народов разных материков. К ним относятся христианство, ислам и буддизм. Самой распространённой мировой религией является христианство. Ее исповедуют около 2млрд 300 млн человек. Христианство включает в себя несколько течений: католицизм, православие и протестантизм. Подавляющее число христиан проживает в Америке и Европе.

Второй по величине мировой религией мира является ислам. Эту религию исповедуют примерно 1 млрд 200 млн – 1 млрд 600 млн человек. Как и христианство, ислам также имеет несколько течений: суннизм и шиизм. Наибольшее распространение эта религия получила в Азии, а также на африканском континенте.

Буддизм занимает третье место. Количество его приверженцев составляет от 350 млн до 500 млн человек. В буддизме выделяют течения хинаяна и махаяна. Наибольшее распространение эта религия получила в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

К национальным религиям относят те религии, которые, как правило, распространены в пределах одной страны или имеют небольшое число приверженцев. К таким религиям можно отнести индуизм, синтоизм, иудаизм, даосизм, конфуцианство.

Религии мира

Выделяют половой, возрастной, этнический, религиозный состав населения.

Половой состав населения характеризует соотношение между количеством женского и мужского населения. В настоящее время в большинстве стран мира преобладает женское население.

Возрастной состав населения дает представление о соотношении возрастных групп населения. Условно, выделяют три возрастных группы: дотрудоспособный возраст, трудоспособный возраст, послетрудоспособный возраст.

Этнический состав деление населения на этносы. Их классифицируют по количеству населения и общности языка.

В религиозном составе все религии мира делят на мировые (христианство, ислам, буддизм) и национальные.

География населения СССР.

Образовательный уровень различных территориальных групп населения дает представление о населении как производительной силе (в современном обществе образование необходимо для большинства профессий) и как потребителе культурных и материальных благ. Среди показателей образовательного уровня наиболее важны: доля грамотных, доля лиц, имеющих среднее (полное или неполное), среднее специальное и высшее образование. Однако очень трудно сравнивать такие показатели для разных государств мира, поскольку в одних долю грамотных определяют в процентах к численности населения в возрасте старше 9 лет (в СССР), в других — в процентах к населению в возрасте 15 лет и старше, либо к возрастной группе 15 — 65 лет, 15 — 54 года или 14 — 64 года (в США).

Из 2300 млн. людей старше 15 лет на земном шаре 750 млн. (по некоторым данным 800 млн.) на конец 1970 г. не умели читать и писать, причем за 1960 — 1970 гг. число их даже увеличилось на 70 млн. человек, так как в развивающихся странах не все дети охвачены школьным обучением. По данным ЮНЕСКО, к началу 70-х годов неграмотных в возрасте 15 лет и старше в Африке было около 81%, в Южной Азии — 68, Восточной Азии — 42, Латинской Америке — 34%. В развитых странах численность неграмотных невелика. Однако в таких странах Европы, как Греция, Италия, Испания и особенно Португалия, доля неграмотных еще значительна.

Огромные средства, направляемые Советским государством на нужды общего и профессионального образования, обеспечили непрерывное и быстрое увеличение численности подготовленных кадров. С 1939 по 1979 г. число лиц с высшим или средним (полным или неполным) образованием на 1000 человек в возрасте 10 лет и старше возросло со 108 до 638 (в том числе с высшим образованием — с 8 до 68). Эти цифры говорят о глубоких изменениях общекультурного уровня советского народа, что очень важно и для профессиональной подготовки кадров, соответствующей высоким требованиям современного производства. Происшедшие изменения отразились и на потребностях населения, его образе жизни, интересах, демографическом и миграционном поведении. Повышение уровня образования народа было одной из важных предпосылок и вместе с тем одним из следствий экономического и культурного развития нашей социалистической страны.

В СССР сильно сближается уровень общеобразовательной подготовки мужчин и женщин, горожан и сельских жителей, а также представителей разных социальных групп (рис. 17). Однако некоторые различия, в частности между городом и селом, между рабочими и колхозниками, еще значительны. Следует учитывать и влияние возрастной структуры населения. Во многих сельских местностях доля пожилых и старых людей выше, чем в городах; доля пожилых женщин больше по сравнению с мужчинами, люди старших возрастов составляют основную часть лиц, которые не смогли в свое время получить образование. В настоящее время образовательный уровень населения различных союзных республик более или

менее выровнялся. В 1979 г. наиболее высокий показатель отмечен в Армении — 713 человек на 1000 жителей в возрасте 10 лет и старше, наиболее низкий в Литовской ССР — 558 человека. В 1939 г. некоторые республики превосходили другие по доле лиц со средним и высшим образованием в 3 — 4 раза (рис. 18). Несколько ниже эти показатели для Молдавии и Литвы, так как советская система всеобщего образования в них могла быть осуществлена фактически лишь после 1945 г., поэтому ею не охвачены многие лица старшего возраста. Сравнительно пониженные показатели по Таджикской и Узбекской ССР, поскольку в этих республиках преобладает сельское население.

Имеющиеся различия, хотя и сильно сглаженные, обусловлены специализацией хозяйства (так как разные его отрасли предъявляют неодинаковые требования к квалификации и общей подготовке работающих), степенью урбанизации, особенностями исторического развития данной местности. И очень заметна зависимость этого среднего показателя от возрастного состава населения: он ниже там, где более высока доля пожилых людей или подростков в возрасте 10 — 15 лет (последние, естественно, еще не имеют среднего образования).

В СССР в 1979 г. на 1000 горожан в возрасте 10 лет и старше приходилось 723 человека с полным или неполным

средним образованием, незаконченным высшим или высшим. Выше этих средних были показатели для столичных городов, а также Ленинграда и некоторых других крупнейших городов и во многих городских поселениях районов пионерского освоения в Сибири, на Дальнем Востоке, на Европейском Севере. Для сельского населения, при среднем показателе по СССР в 1979 г. 492, самый высокий уровень образования был там, где в сельской местности преобладало несельскохозяйственное и молодое население.

Особенно быстро возрастало и продолжает расти число лиц с высшим образованием среди тех народов СССР, для которых при царизме даже элементарная грамотность была редким явлением (в Сибири, Средней Азии и Казахстане, Закавказье). Если общее число людей с высшим образованием в СССР за 1939 — 1970 гг. увеличилось с 8 до 42 человек на 1000 взрослых, т. е. в 5 раз, то в Туркмении оно возросло с 4 до 33, т. е. в 8 раз, в Узбекистане — с 4 до 36, т. е.. в 9 раз, а в Таджикистане — с 3 до 29 — почти в 10 раз. О различиях в насыщенности кадрами, имеющими высшее образование, по союзным республикам и экономическим районам дает представление табл. 3.

Ковалев, С.А. География населения СССР/ С.А. Ковалев [и д.р.]. – М.: Издательство МГУ, 1980.- 287 с.

Читайте также: