Социально экономическое развитие страны во второй четверти 19 века города кратко

Обновлено: 28.06.2024

Отмена крепостного права способствовала развитию капитализма в России и дала толчок экономическому развитию страны. Капитализм - это социально-экономический строй, который характеризуется наличием частной собственности на средства производства и эксплуатацией наемного труда свободных от личной зависимости рабочих. Однако сохранение пережитков в сельском хозяйстве стало причиной неравномерного развития промышленного и аграрного секторов.

Наибольшее развитие получило промышленное производство. Появилось фабричное производство, которое постепенно вытеснило мануфактуру, заменив ручной труд широким использованием машин и механизмов. Начали формироваться классы буржуазии и промышленного пролетариата.

Реконструируются существующие фабрики и заводы в традиционно развитых районах, осваиваются новые территории. Это прежде всего район Баку с его нефтяной промышленностью и Донбасс, где угольные разрезы соседствовали с месторождениями железа. Благодаря этому в районе Донбасса возникли крупные металлургические и машиностроительные предприятия, зародилась тяжелая промышленность.

Огромное значение для развития промышленности в России с ее огромными территориями имели наличие и развитость сети железных дорог.

Благодаря активному строительству новых веток стало возможным связать различные промышленные регионы, что способствовало зарождению новых видов производств и ускорению темпов развития и развитию тяжелой промышленности.

Немаловажную роль сыграли железные дороги в укреплении обороноспособности государства.

Развитие капитализма в России отличалось от этого процесса в других странах и имело свои особенности, как в экономическом, так и в социальном отношении. Запоздалое развитие капитализма, долгая власть самодержавия обусловили высокую роль государства в экономике страны.

Это позволило промышленности получать дорогостоящие заказы от государства, что способствовало притоку средств в производство и давало возможность его расширения и интенсификации.

Однако постепенно сформировалась зависимость крупного промышленного производства от государства, а неспособность постоянно и крупно инвестировать предприятия из государственной казны пагубно сказывалась на темпах развития промышленности.

Наличие в России дешевого рынка рабочей силы и высочайшая степень эксплуатации рабочих на производстве сделала привлекательным для зарубежных промышленников вложение капиталов в российскую промышленность.

После падения крепостничества главным препятствием в развитии капиталистических отношений в сельском хозяйстве стало сохранение крупной помещичьей собственности и крестьянской общины. Небольшие наделы, выделенные государством, не могли прокормить многочисленные крестьянские семьи, и это вынуждало их брать землю в аренду у помещиков, отдавая долг деньгами или продукцией. Фактически сохранялась феодально-крепостническая зависимость крестьян.

Постепенно капиталистические отношения стали проникать и в аграрный сектор. Нормой стал наем землевладельцем сельскохозяйственных рабочих с предоставлением им своего инвентаря. К концу 19 в. эта система отношений в России стала преобладающей.

Одним из существенных препятствий в развитии сельского хозяйства оставалось наличие общины. Являясь собственником крестьянской земли, община препятствовала выходу из ее состава наиболее предприимчивых и трудолюбивых крестьян. Для этого требовалось согласие более половины ее членов. Внутри общины господствовали уравнительные отношения, что лишало стимулов для высокой производительности.

Положение крестьян в России во второй половине 19 в. было крайне тяжелым. Сохранение пережитков феодализма, государственные налоги, существование общины тормозили развитие основной отрасли России - сельского хозяйства.

Почему в первой половине XIX в. по уровню развития промышленности Россия стала быстро отставать от передовых стран Запада?

1. Положение в деревне

Одной из ключевых проблем царствования Николая I был крестьянский вопрос. В правление Николая I происходило ограничение действия крепостного права. Так, с 1841 г. была запрещена продажа крепостных в розницу; с 1843 г. запрещалось покупать крестьян безземельным дворянам; с 1847 г. крестьяне имели право выкупаться на волю с землёй при продаже имения помещика за долги; в 1848 г. крестьянам всех категорий было разрешено приобретать недвижимость. Государство впервые в этот период стало систематически следить (при помощи III отделения) за тем, чтобы права крестьян не нарушались помещиками, и даже наказывать помещиков за эти нарушения.

Экономическое развитие России в первой половине XIX в.

Особенно широко государство проводило создание школ (а также медпунктов, дорог) на территориях, населённых государственными крестьянами. Это происходило в рамках уже упоминавшейся реформы П. Д. Киселёва в 1837—1841 гг.

Несмотря на ограниченное действие многих указов Николая I и отсутствие должной поддержки со стороны помещиков в вопросах облегчения положения крестьян, все эти мероприятия имели важное значение для подготовки условий и поиска механизмов будущей отмены крепостного права.

2. Развитие промышленности

Начало промышленного переворота было обусловлено рядом предпосылок, вызревавших в предшествующее столетие: техническим прогрессом (появлением паровой тяги, новых механизмов); формированием рынка вольнонаёмной рабочей силы в связи с сокращением количества крепостных; первоначальным накоплением капитала, позволившим строить крупные заводы.

Промышленный переворот в России имел свои особенности. Происходило заимствование многих технических устройств из развитых стран Европы. Он начался в условиях сохранения крепостного права и феодальных пережитков. В условиях крепостничества наблюдалась нехватка свободной рабочей силы и медленное техническое переоснащение промышленности, а особенно сельского хозяйства. Промышленный переворот шёл не быстро, массовый переход к машинному производству начался только во второй половине 1850-х гг.

Закладка нового металлического моста через Москву-реку в 1838 г. Художник К. К. Гампельн

Другой особенностью стало то, что не все отрасли промышленности в одинаковой степени были захвачены промышленным переворотом. Он начался в хлопчато-бумажной промышленности. Потом развернулся в свёкло-сахарной, писчебумажной отраслях. Активно были вовлечены в процесс перехода к фабрике текстильная, металлоперерабатывающая и горнозаводская промышленность. А вот мебельная и кожевенная отрасли вплоть до начала XX в. оставались преимущественно на ручном труде. Слабым местом российской промышленности оставалось машиностроение.

Для поддержки промышленного развития в 1828 г. правительство создало Мануфактурный совет, который контролировал развитие промышленности, организовывал крупные промышленные выставки, регулировал конфликты фабрикантов и рабочих.

Индустриальное развитие России сопровождалось урбанизацией. Во второй четверти XIX в. выросло количество городов и городского населения. Крупнейшими городами империи были Петербург (число жителей составляло около 540 тыс. человек) и Москва (около 460 тыс.).

Города создавались на вновь присоединённых территориях, вырастая из опорных пунктов и военных укреплений, на основе крепостей. Так возникли Кисловодск (1830), Пятигорск (1830), Новороссийск (1838), Анапа (1846), Чита (1851), Николаевск-на-Амуре (1856) и др.

Город в николаевское время. Художник М. В. Добужинский

Начавшийся промышленный переворот привёл к возникновению в России фабричных центров. Многие из них не обладали правами городов, но фактически являлись ими. Некоторые фабричные центры со временем получали права городов. Например, фабричное село Павлово Московской губернии стало городом Павловским Посадом (1844).

4. Транспорт и торговля

Промышленный переворот затронул транспорт чуть позже, во второй половине XIX в., уже в пореформенный период. Однако и в период правления Николая I транспортная сеть неуклонно развивалась. Особенно это касается железных дорог. В 1837 г. в России появилась первая железная дорога: Петербург — Царское Село. В 1851 г. была построена дорога Петербург — Москва (Николаевская железная дорога). В 1842 г. был образован специальный Департамент железных дорог. Постройка вагонов и оборудования стала стимулом к развитию машиностроения.

Торговый баланс России в этот период был положительным, чему способствовала политика протекционизма. Главным предметом экспорта являлся хлеб. Основным направлением внешней торговли оставалась торговля с европейскими странами (около 90 % от всего торгового оборота). Ведущим торговым партнёром России по-прежнему была Англия. На азиатском направлении велась активная приграничная торговля с Китаем.

Что касается внутренней торговли, то во второй половине XIX в. стало возрастать значение постоянной магазинной торговли, хотя в хлеборобных районах, особенно на Украине, сохранялось значение ярмарочной торговли.

Железная дорога Москва — Петербург. Рисунок XIX в.

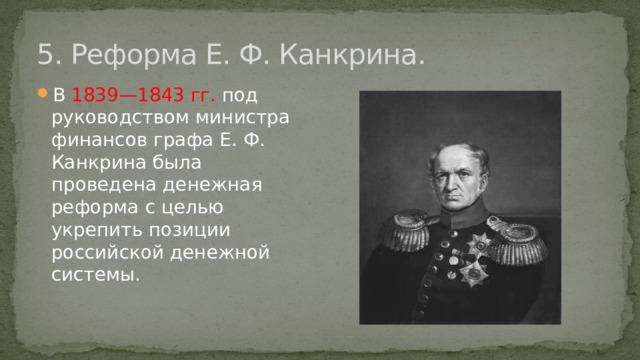

5. Реформа Е. Ф. Канкрина

В 1839—1843 гг. под руководством министра финансов графа Е. Ф. Канкрина была проведена денежная реформа с целью укрепить позиции российской денежной системы. Обесценившиеся ассигнации были заменены кредитными билетами, которые правительство обменивало на серебро по строго установленному курсу. Во внешней торговле главным средством платежа стал серебряный рубль, все внешние сделки исчислялись в серебре.

Е. Ф. Канкрин

Во второй четверти XIX в. в Российской империи продолжались процессы, связанные с промышленным переворотом. Однако они происходили в условиях сохранения крепостного права и сословных различий. В результате, несмотря на определённые успехи в промышленном развитии, к середине XIX в. всё более заметным становилось отставание России от индустриально развитых стран. Если в XVIII в. наша страна занимала первое место в мире по производству и вывозу чугуна, то к середине XIX в. она была только на восьмом. Россия выплавляла металла в 12 раз меньше, чем Англия. Начавшаяся в 1853 г. Крымская война показала военно-техническое отставание России от индустриально развитых стран-соперниц — Англии и Франции. Это подтолкнуло власти к отмене крепостного права и буржуазным реформам 1860—1870-х гг.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Объясните, почему на протяжении первой половины XIX в. кризис феодально-крепостнической системы проявлялся всё более явно. 2. Перечислите особенности промышленного переворота в России. 3. В чём состояла главная идея финансовой реформы Е. Ф. Канкрина? 4. Какие принципиально новые черты появились в отечественной торговле во второй четверти XIX в.?

Думаем, сравниваем, размышляем

Население и промышленность. Российская империя выделялась среди других европейских государств как огромная страна с быстро растущем населением: в 1860 г. – 73 млн человек, в 1881 г. – 100 млн человек.

Сельское хозяйство. В результате реформы размеры крестьянских наделов в большинстве губернии уменьшились (в среднем на 20%) и составили от 2-3 до 40-50 десятин на двор. Право собственности на землю получила крестьянская община, распределявшая и перераспределявшая наделы между дворами. Различная в размерах наделов возникала из-за разницы в общинах (казаки имели в среднем более 50 десятин на двор, а бывшие помещичье крестьяне – около 7 десятин) . Продажа наделов запрещалась.

Транспорт. Основное значение для экономики страны имело строительство железных дорог, в котором в 60-80-е гг. преобладало частное предпринимательство. Развитие железнодорожного транспорта повысило спрос на продукцию угольной, металлургической, машиностроительной промышленности. С 1861 по 1881 г. протяженность железных дорог России выросла с 1,6 тыс. км до 23,1 тыс. км, они связали центр России с ее окраинами, сельскохозяйственные районы с промышленными и с портами (Одессой, Ригой) . Количество пароходов увеличилось в 3 раза за 1860-1881 гг. и достигло 1200. Основная их часть была сосредоточена в Волжском бассейне. Финансовая политика правительства. Осуществление реформы 1861 г. на основе выкупной операции требовало огромных кредитов. В кредитах остро нуждались промышленность и транспорт. Государственный бюджет страны испытывал хронический дефицит. В 1861 г. он составил огромную сумму в 82,6 млн руб. вместо изначально заложенных в смету 21,3 млн. Покрытие дефицита осуществлялось с помощью иностранных займов, выпуска дополнительных казначейских билетов и т. п. , что приводило к колебаниям курса рубля.

Промышленное развитие России в 80-х-начале 90-х гг. в большинстве отраслей крупной промышленности России к 80-м гг. завершился промышленный переворот. Экономическая политика министров финансов Бунге и Вышнеградского способствовала ускоренному развитию промышленного производства.

Россия вышла на первое место в мире по темпам роста добычи нефти и угля.

Главным внешнеторговым партнером России была Германия. На второе место отодвинулась Англия. Третье место в российском экспорте занимала Голландия, а в импорте- США.

Население и промышленность. Российская империя выделялась среди других европейских государств как огромная страна с быстро растущем населением: в 1860 г. – 73 млн человек, в 1881 г. – 100 млн человек.

Сельское хозяйство. В результате реформы размеры крестьянских наделов в большинстве губернии уменьшились (в среднем на 20%) и составили от 2-3 до 40-50 десятин на двор. Право собственности на землю получила крестьянская община, распределявшая и перераспределявшая наделы между дворами. Различная в размерах наделов возникала из-за разницы в общинах (казаки имели в среднем более 50 десятин на двор, а бывшие помещичье крестьяне – около 7 десятин) . Продажа наделов запрещалась.

Транспорт. Основное значение для экономики страны имело строительство железных дорог, в котором в 60-80-е гг. преобладало частное предпринимательство. Развитие железнодорожного транспорта повысило спрос на продукцию угольной, металлургической, машиностроительной промышленности. С 1861 по 1881 г. протяженность железных дорог России выросла с 1,6 тыс. км до 23,1 тыс. км, они связали центр России с ее окраинами, сельскохозяйственные районы с промышленными и с портами (Одессой, Ригой) . Количество пароходов увеличилось в 3 раза за 1860-1881 гг. и достигло 1200. Основная их часть была сосредоточена в Волжском бассейне. Финансовая политика правительства. Осуществление реформы 1861 г. на основе выкупной операции требовало огромных кредитов. В кредитах остро нуждались промышленность и транспорт. Государственный бюджет страны испытывал хронический дефицит. В 1861 г. он составил огромную сумму в 82,6 млн руб. вместо изначально заложенных в смету 21,3 млн. Покрытие дефицита осуществлялось с помощью иностранных займов, выпуска дополнительных казначейских билетов и т. п. , что приводило к колебаниям курса рубля.

Промышленное развитие России в 80-х-начале 90-х гг. в большинстве отраслей крупной промышленности России к 80-м гг. завершился промышленный переворот. Экономическая политика министров финансов Бунге и Вышнеградского способствовала ускоренному развитию промышленного производства.

Россия вышла на первое место в мире по темпам роста добычи нефти и угля.

Главным внешнеторговым партнером России была Германия. На второе место отодвинулась Англия. Третье место в российском экспорте занимала Голландия, а в импорте- США

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 19 века .

1. Положение в деревне.

- Одной из ключевых проблем царствования Николая I был крестьянский вопрос.

- Основная тенденция: ограничение действия крепостного права.

- 1841 г. - была запрещена продажа крепостных в розницу;

- 1843 г. - запрещалось покупать крестьян безземельным дворянам;

- 1847 г. - крестьяне имели право выкупаться на волю с землёй при продаже имения помещика за долги;

- 1848 г. - крестьянам всех категорий было разрешено приобретать недвижимость.

1. Положение в деревне.

- На протяжении всего правления Николая I работали секретные комитеты по крестьянскому вопросу.

Охарактеризуйте деятельность секретных комитетов.

Какое значение имела деятельность Николая Первого в решении крестьянского вопроса.

2. Развитие промышленности.

- В 1830—1840-е гг. в России начался промышленный переворот, который завершился в 1870—1880-е гг.

Дайте определение данному понятию.

Что сопровождает промышленный переворот: какие изменения происходят благодаря ему в сферах общественной жизни?

2. Развитие промышленности.

2. Развитие промышленности.

Выпишите в тетрадь особенности промышленного переворота в России.

4. Транспорт и торговля.

4. Транспорт и торговля.

Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю торговлю России.

5. Реформа Е. Ф. Канкрина.

- Во второй четверти XIX в. в Российской империи продолжались процессы, связанные с промышленным переворотом, но они происходили в условиях сохранения крепостного права и сословных различий, что обусловило отставание России от индустриально развитых стран.

- Начавшаяся в 1853 г. Крымская война показала военно-техническое отставание России от индустриально развитых стран-соперниц — Англии и Франции. Это подтолкнуло власти к отмене крепостного права и буржуазным реформам 1860—1870-х гг.

-75%

ФГОС в области исторического образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках Отечественной истории России XX - начало XXI века

Читайте также: