Роль процессов фотосинтеза и дыхания в биосфере кратко

Обновлено: 02.07.2024

В результате фотосинтеза синтезируются органические вещества из неорганических и выделяется кислород.

Образование кислородной атмосферы Земли обеспечило возможность аэробного дыхания (за счет которого запасается гораздо фольше энергии в форме АТФ, чем при аэробном) .

Аэробное дыхание дало возможность извлекать из органических веществ больше энергии, что привело к существенному увеличению интенсивности обмена веществ.

Большинство организмов на Земле - аэробы.

Фотосинтез основной процесс на Земле. Суть его такая в растениях под действием солнечного света, углекислого газа и воды в хлоропластах происходит образование углеводов и выделяется кислород, которым мы и дышим.

29.12.2015

Известно, что любое растение "добывает" пищу не только из почвы, но и из воздуха. 95% урожая определяют органические вещества, полученные в зеленых листьях за счет воздушного питания растений - фотосинтеза , и лишь остальные 5% зависят от почвенного или минерального питания.

Тем не менее большинство садоводов основное внимание уделяют прежде всего минеральному питанию. Они регулярно вносят удобрения, рыхлят почву, поливают, забывая о воздушном питании растений. Даже приблизительно нельзя сказать, сколько мы "не добираем" урожая лишь из-за того, что как бы "не замечаем" фотосинтеза.

О масштабах фотосинтеза и его значении в природе можно судить уже по одному количеству солнечной энергии, перехватываемой зелеными листьями и "законсервированной" в растениях. Ежегодно только растения суши запасают в виде углеводов столько энергии , сколько могли бы израсходовать сто тысяч больших городов в течение 100 лет !

О значении и сущности фотосинтеза говорил еще К. А. Тимирязев в 1878 году в своей знаменитой книге "Жизнь растений" . "Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но упал он не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или лучше сказать на хлорофилловое зерно . Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез . Он только затратился на внутреннюю работу . В той или иной форме он вошел в состав хлеба, послужившего нам пищей. Он преобразовался в наши мускулы, в наши нервы. Этот луч согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу . " Слова эти не устарели до сих пор. За прошедшие годы они лишь уточнились и дополнились новыми данными о дыхании.

У растений дыхание в основе своей - процесс, противоположный фотосинтезу . Молекула сахара глюкозы окисляется кислородом воздуха до углекислого газа и воды с выделением заключенной в углеводах энергии. Эта энергия идет на осуществление и поддержку всех жизненных процессов: поглощение и испарение воды и минеральных солей, рост и развитие растений.

Именно в освобождении энергии и направлении ее на нужды растений и заключается главный смысл дыхания , которое происходит во всех живых клетках растений.

По сути, дыхание поддерживает саму жизнь на Земле! Но как именно это происходит? За счет какой формы энергии? Не вдаваясь в подробности, скажем лишь, что весь смысл дыхания состоит в образовании аденозинтрифосфорной кислоты или сокращенно АТФ - органического вещества, в состав которого входят азотистое основание аденин, пятиуглеродистый сахар рибоза (вместе они составляют аденозин) и три остатка фосфорной кислоты, соединенные между собой фосфатной связью, при распаде которой и освобождается энергия, необходимая для всего живого на Земле.

Аденозинтрифосфа́т (сокр. АТФ, англ. АТР) — нуклеозидтрифосфат, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и веществ в организмах; в первую очередь соединение известно как универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах . АТФ был открыт в 1929 году группой учёных Гарвардской медицинской школы — Карлом Ломаном, Сайрусом Фиске и Йеллапрагадой Суббарао, а в 1941 году Фриц Липман показал, что АТФ является основным переносчиком энергии в клетке.

Образно это можно сравнить с работой аккумуляторной батареи, которая отдает энергию по потребности и снова заряжается у растений за счет солнечной энергии при фотосинтезе .

Практически выходит, что урожай растений - это разница между фотосинтезом и дыханием: чем выше фотосинтез и ниже дыхание, тем выше урожай, и наоборот . В природе фотосинтез меняется сравнительно мало. Зато дыхание может возрастать в сто и даже тысячу раз. К тому же соотношение между производящими и потребляющими частями растений строится по принципу: один с сошкой (фотосинтез) - семеро с ложкой (дыхание). В самом деле, ведь фотосинтез идет только в листьях и только днем на свету , тогда как дышат растения круглые сутки, а накопление органических веществ (основы урожая) возможно лишь при условии, что фотосинтез намного превышает дыхание. К великому сожалению, это бывает значительно реже, чем хотелось бы.

К тому же все это мы рассматриваем сейчас в несколько упрощенном виде. На самом деле растение - единый целостный организм, в котором все процессы тесно взаимосвязаны, с одной стороны, друг с другом, с другой - с окружающей их внешней средой: светом, теплом, влагой. Влияние внешних условий на любое растение сложно, ведь в природе все условия действуют на растение одновременно . И пока мы не знаем, где же кончается действие одного из них и начинается действие другого и какое именно условие оказывается решающим в данный период роста и развития растения.

Чтобы ответить на этот вопрос и были сооружены огромные оранжереи с полностью управляемым климатом - климатроны. Один из них - климатрон Миссурийского ботанического сада в городе Сент-Луисе (США), построенный видным американским ученым Ф. Вентом. Он установил, что из всех внешних условий решающим фактором роста томатов является ночная температура. Если ночью она поднималась выше 24 или опускалась ниже 16 градусов, плоды вообще не завязывались. Ночная температура оказалась решающей и для урожая картофеля. Клубни лучше всего образовывались при температуре ночью около 12 градусов. Именно поэтому в жаркое лето 1999 года во многих зонах нашей страны, в том числе в Подмосковье, урожай картофеля снизился вдвое по сравнению с прошлыми годами.

Температура часто оказывается едва ли не "главным врагом" будущего урожая, причем не только тогда, когда бывает слишком низкой, но и в тех случаях, когда намного превышает оптимальную. Немецкие ученые X. Лир, Г. Польстер установили, что в ясные солнечные дни для получения урожая наиболее продуктивны ранние утренние часы, когда температура воздуха не превышает 20-25°С. Прирост органической массы в это время в 30 раз больше, чем при более высоких температурах.

И это вполне понятно и объяснимо. Именно в утренние часы фотосинтез достигает своего максимума, тогда как дыхание, сильно зависящее от температуры, становится минимальным . Вот почему растения особенно отзывчивы на утренние поливы. Воды, особенно огурцам, томатам, кабачкам, требуется много и желательно не очень холодной.

В совершенно необычную и непривычную среду попадают растения при выращивании их в закрытом грунте. В условиях теплиц все внешние факторы нередко начинают работать как бы против растений. Пытаясь с помощью обыкновенной пленки защитить растения от холода, мы никак не можем избавить их от перегрева, что сделать намного труднее. Ведь даже весной температура в теплицах иногда превышает оптимальную (около 20 градусов). Что же говорить о периоде апрель - август?

В пасмурные дни теплица невольно превращается для растений в темницу, скупые лучи солнца едва проникают сквозь пленку. Из-за нехватки света фотосинтез резко падает, тогда как дыхание идет своим чередом, нередко перекрывает фотосинтез и заметно снижает будущий урожай .

Другая беда подстерегает растения в теплице в ясные теплые солнечные дни. Теплица превращается в такие дни в раскаленную пустыню. "Перегрев" листьев и нехватка углекислого газа - основного "сырья" для создания углеводов - приводят к резкому падению фотосинтеза . Напомним, что в воздухе содержится всего лишь 0,03% углекислого газа, или 3 части на 10 тысяч частей воздуха, и нехватка этого газа в теплицах в дневные часы - вполне обычное дело. Зато в сто и даже тысячу раз (в зависимости от температуры) возрастает дыхание. Естественно, что в эти часы о накоплении углеводов не может быть и речи. Наоборот, растение теряет даже то, что было накоплено в более благоприятное время.

В процессе фотосинтеза главную роль играют: хромосомы; хлоропласты; хромопласты; лейкопласты.

Фотосинтез — это процесс синтеза органических веществ из неорганических за счет энергии света. В подавляющем большинстве случаев фотосинтез осуществляют растения с помощью таких клеточных органелл как хлоропласты, содержащих зеленый пигмент хлорофилл.

Если бы растения не были способны к синтезу органики, то почти всем остальным организмам на Земле нечем было бы питаться, так как животные, грибы и многие бактерии не могут синтезировать органические вещества из неорганических.

Они лишь поглощают готовые, расщепляют их на более простые, из которых снова собирают сложные, но уже характерные для своего тела.

Так обстоит дело, если говорить о фотосинтезе и его роли совсем кратко. Чтобы понять фотосинтез, нужно сказать больше: какие конкретно неорганические вещества используются, как происходит синтез?

Для фотосинтеза нужны два неорганических вещества — углекислый газ (CO2) и вода (H2O).

Первый поглощается из воздуха надземными частями растений в основном через устьица. Вода — из почвы, откуда доставляется в фотосинтезирующие клетки проводящей системой растений.

Также для фотосинтеза нужна энергия фотонов (hν), но их нельзя отнести к веществу.

В общей сложности в результате фотосинтеза образуется органическое вещество и кислород (O2). Обычно под органическим веществом чаще всего имеют в виду глюкозу (C6H12O6).

Органические соединения большей частью состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Именно они содержатся в углекислом газе и воде.

Однако при фотосинтезе происходит выделение кислорода. Его атомы берутся из воды.

Кратко и обобщенно уравнение реакции фотосинтеза принято записывать так:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Но это уравнение не отражает сути фотосинтеза, не делает его понятным. Посмотрите, хотя уравнение сбалансированно, в нем общее количество атомов в свободном кислороде 12. Но мы сказали, что они берутся из воды, а там их только 6.

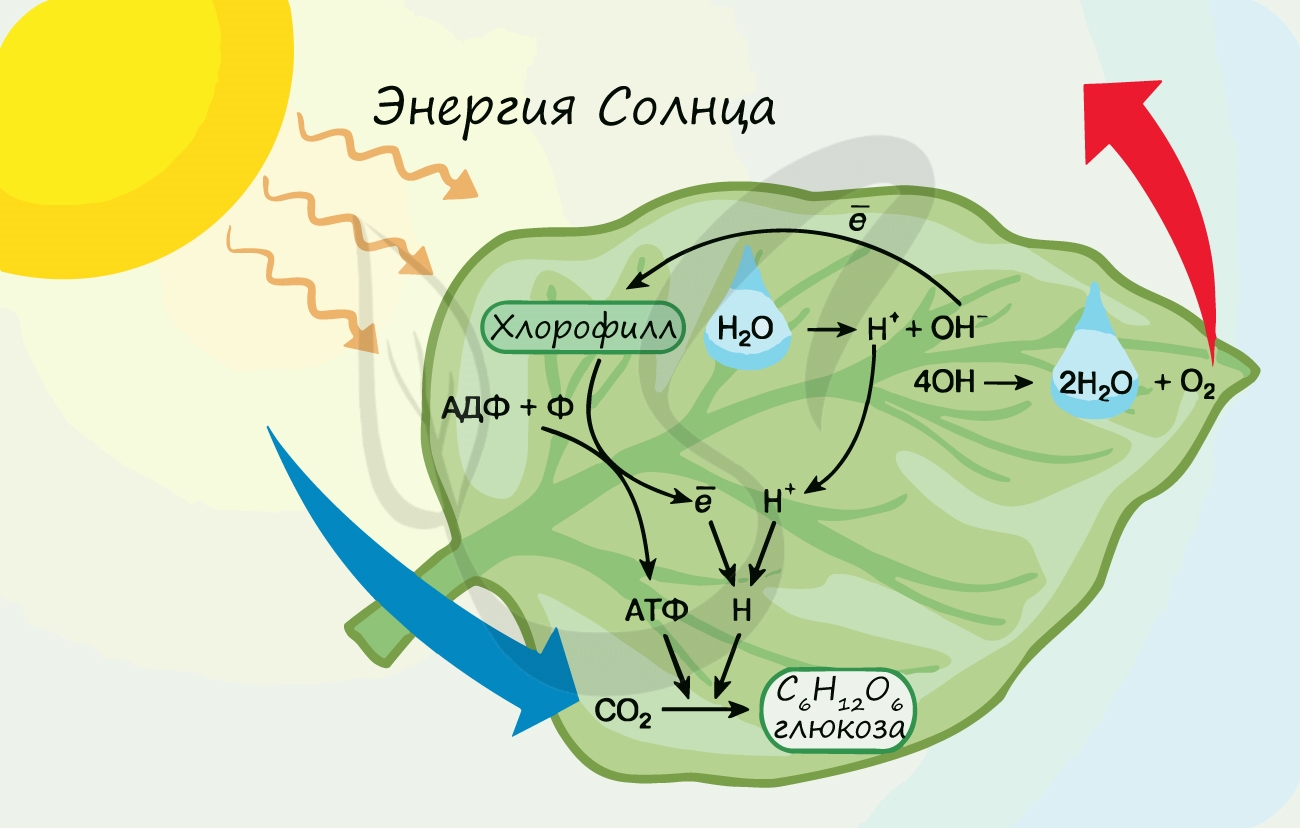

На самом деле фотосинтез протекает в две фазы. Первая называется световой, вторая — темновой. Такие названия обусловлены тем, что свет нужен только для световой фазы, темновая фаза независима от его наличия, но это не значит, что она идет в темноте.

Световая фаза протекает на мембранах тилакоидов хлоропласта, темновая — в строме хлоропласта.

В световую фазу связывания CO2 не происходит. Происходит лишь улавливание солнечной энергии хлорофилльными комплексами, запасание ее в АТФ, использование энергии на восстановление НАДФ до НАДФ*H2.

Поток энергии от возбужденного светом хлорофилла обеспечивается электронами, передающимися по электрон-транспортной цепи ферментов, встроенных в мембраны тилакоидов.

Водород для НАДФ берется из воды, которая под действием солнечного света разлагается на атомы кислорода, протоны водорода и электроны. Этот процесс называется фотолизом. Кислород из воды для фотосинтеза не нужен. Атомы кислорода из двух молекул воды соединяются с образованием молекулярного кислорода.

Уравнение реакции световой фазы фотосинтеза кратко выглядит так:

H2O + (АДФ+Ф) + НАДФ → АТФ + НАДФ*H2 + ½O2

Таким образом, выделение кислорода происходит в световую фазу фотосинтеза. Количество молекул АТФ, синтезированных из АДФ и фосфорной кислоты, приходящихся на фотолиз одной молекулы воды, может быть различным: одна или две.

Итак, из световой фазы в темновую поступают АТФ и НАДФ*H2.

Здесь энергия первого и восстановительная сила второго тратятся на связывание углекислого газа. Этот этап фотосинтеза невозможно объяснить просто и кратко, потому что он протекает не так, что шесть молекул CO2 объединяются с водородом, высвобождаемым из молекул НАДФ*H2, и образуется глюкоза:

6CO2 + 6НАДФ*H2 →С6H12O6 + 6НАДФ

(реакция идет с затратой энергии АТФ, которая распадается на АДФ и фосфорную кислоту).

Приведенная реакция – лишь упрощение для облегчения понимания.

На самом деле молекулы углекислого газа связываются по одной, присоединяются к уже готовому пятиуглеродному органическому веществу. Образуется неустойчивое шестиуглеродное органическое вещество, которое распадается на трехуглеродные молекулы углевода.

Часть этих молекул используется на ресинтез исходного пятиуглеродного вещества для связывания CO2. Такой ресинтез обеспечивается циклом Кальвина. Меньшая часть молекул углевода, включающего три атома углерода, выходит из цикла. Уже из них и других веществ синтезируются все остальные органические вещества (углеводы, жиры, белки).

То есть на самом деле из темновой фазы фотосинтеза выходят трехуглеродные сахара, а не глюкоза.

Фотосинтез и биосфера

Основным и практически неиссякаемым источником энергии на поверхности Земли является энергия солнечного излучения, постоянным потоком поступающая из космоса благодаря протеканию термоядерных реакций на ближайшем к нам светиле — Солнце.

Как показано на рис. 1, спектр поступающего на Землю солнечного излучения соответствует спектру излучения абсолютно черного тела, нагретого до 5900 К. Полный поток солнечного излучения (измеренный за пределами земной атмосферы), приходящийся на единицу поверхности, нормальной к направлению на Солнце, близок к 1400 Вт/м2. Значительная часть этой энергии приходится на область видимого и ближнего инфракрасного излучения (0,3 — 1,0 мкм) — фотосинтетически активную радиацию, эффективно поглощаемую пигментами, участвующими в фотосинтезе растений и фотосинтезирующих бактерий.

Какая бы часть спектра этого излучения ни поглощалась на Земле, это в конечном счете приводит главным образом к нагреванию поверхности планеты и ее атмосферы, или же энергия вновь испускается в космическое пространство. Какова же роль фотосинтеза, фотосинтезирующих организмов в улавливании этой энергии? Почему утверждают, что фотосинтез — это энергетическая основа биологических процессов, энергетический движитель развития биосферы?

Почему говорят как о фотоавтотрофии (то есть о питании за счет света) биосферы в целом, так и о фотоавтотрофии человечества, а жизнь на Земле называют космическим явлением прежде всего потому, что она существует и развивается за счет энергии, поступающей к нам из космоса — от ближайшего космического светила?

Как известно, фотосинтез растений заключается в преобразовании и запасании солнечной энергии, в результате которого из простых веществ — углекислоты и воды — синтезируются углеводы и выделяется молекулярный кислород.

В общем виде этот процесс можно описать следующим уравнением (рис. 2).

Несмотря на кажущуюся простоту фотосинтеза, на Земле, пожалуй, нет более удивительного процесса, который смог бы в такой степени преобразовать нашу планету.

Биологическое значение фотосинтеза

Каждый зеленый листок – самая таинственная лаборатория из всех, какие существуют на Земле.

В нем ежесекундно осуществляется дерзновенная мечта биохимиков – создание живого из неживого. Только зеленые растения в процессе фотосинтеза способны образовывать органические вещества из неорганических. Начинается эта работа с пленения солнечного луча. Все другие организмы живут за счет вещества и энергии, приготовленной зелеными растениями. В органическом веществе аккумулируется химическая энергия, необходимая для осуществления всех процессов жизнедеятельности растений и животных, в том числе и человека.

Достоверно известно, что на Земле за год образуется до 450 млрд. т. органического вещества.

Современный газовый состав атмосферы – это результат длительного исторического развития земного шара.

Первичная атмосфера Земли состояла главным образом из водяных паров, азота и углекислого газа с небольшой примесью других газов (NH2, CH4, CO2, H2S) при почти полном отсутствии кислорода.

На определенном этапе развития живых систем появляются организмы способные улавливать солнечный свет и образовывать органические вещества из неорганических (появление фотосинтеза). В качестве побочного продукта фотосинтеза в земной атмосфере начал накапливаться кислород.

Это явилось предпосылкой для возникновения в ходе эволюции аэробного дыхания.

В процессе фотосинтеза поглощается СО2. Вовлечение СО2 в круговорот веществ приводит к снижению его содержания в атмосфере, и тем самым препятствует накоплению СО2 в различных средах.

Первоначально потребление кислорода организмами было невелико, поэтому он стал накапливаться в атмосфере. Кислород накапливался в атмосфере и в ее верхних слоях под действием ультрафиолетовых лучей превращается в озон.

По мере накопления озона происходило образование озонового слоя. Он как экран защищает поверхность земли от губительных ультрафиолетовых лучей.

В свою очередь образование озонового слоя предопределило выход организмов в наземно-воздушную среду, т.к. защитило их от жесткого космического излучения.

Поглощенные сотни миллионов лет назад земным растением солнечные лучи сохранились до наших дней в виде ископаемого энергетического топлива (каменный уголь, природный газ, торф).

Парниковые условия каменноугольного периода способствовали накоплению в ходе фотосинтеза большого количества органического вещества, а значит и энергии солнца в виде энергии химических связей.

Таким образом, фотосинтез предопределил образование биогенного вещества, которое человек использует как источник энергии.

Фотосинтез — это процесс преобразования углекислого газа в кислород под воздействием солнечной энергии. Хотя в более широком смысле этого слова подразумевается множество процессов, в результате которых происходит поглощение и преобразование квантов света.

И обладают этой способностью не только растения, но и многие микроорганизмы.

Так, большую часть кислорода вырабатывают фитопланктоны, обитающие в Мировом океане. Но и роль растений преуменьшать не стоит.

Этапы фотосинтеза

На самом деле, фотосинтез — очень сложный процесс. На первом его этапе идёт поглощение солнечной энергии и её передача другим молекулам, причастным к процессу. На втором этапе — разделение квантов света на заряды, в результате чего становится возможной передача электронов по фотосинтетической цепи.

Благодаря этому происходит создание АТФ и НАДФН. Оба этапа имеют общее название — светозависимая стадия фотосинтеза.

Энергия, что накапливается в результате поглощения квантов света, используется в дальнейшем для образования кислорода. Но наличие самого света для этого уже не требуется.

На третьем этапе происходят различные биохимические реакции, в результате которых из углекислого газа могут вырабатываться глюкоза, сахар, крахмал и т.д.

Значение фотосинтеза

Именно благодаря данному процессу Солнце является главным источником энергии на нашей планете. Многие организмы и вовсе живут лишь за счёт солнечной энергии. И они же, буквально, выдыхают её в окружающее пространство.

Это позволяет другим живым организмам пользоваться ей. К примеру, всем нам известно, что мощнейшими источниками энергии для человечества являются нефть, природный газ, торф и уголь. Но мало кто знает, что вся энергия, что выделяется при сжигании этих полезных ископаемых, была запасена в результате фотосинтеза.

Но важнейшим свойством фотосинтеза, разумеется, является поглощение углекислого газа и выработка кислорода.

Ведь именно благодаря этому и существует всё живое на нашей планете. Так что недооценивать важность этого процесса никак нельзя.

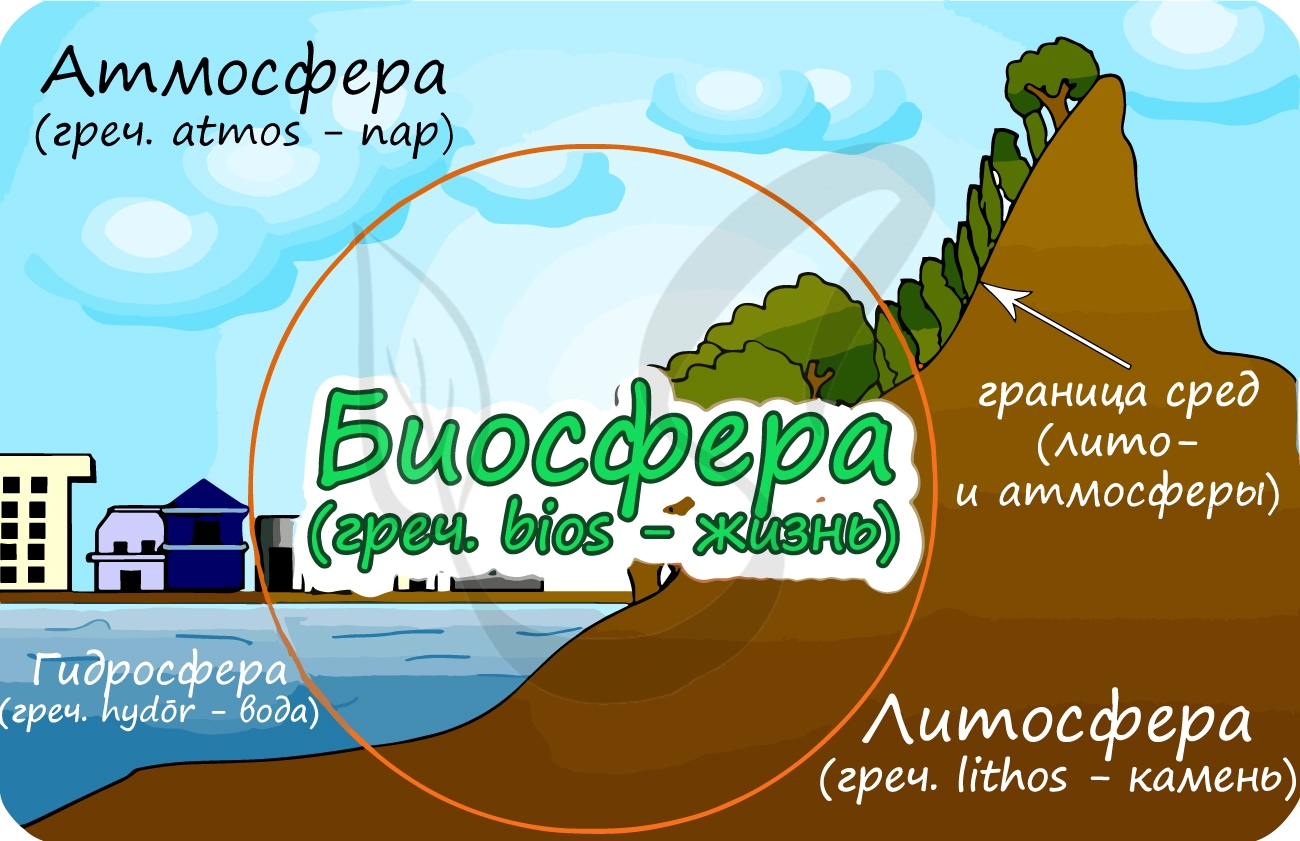

Биосфера (греч. bios - жизнь + sphaira - шар) - наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Термин "биосфера" предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера - совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

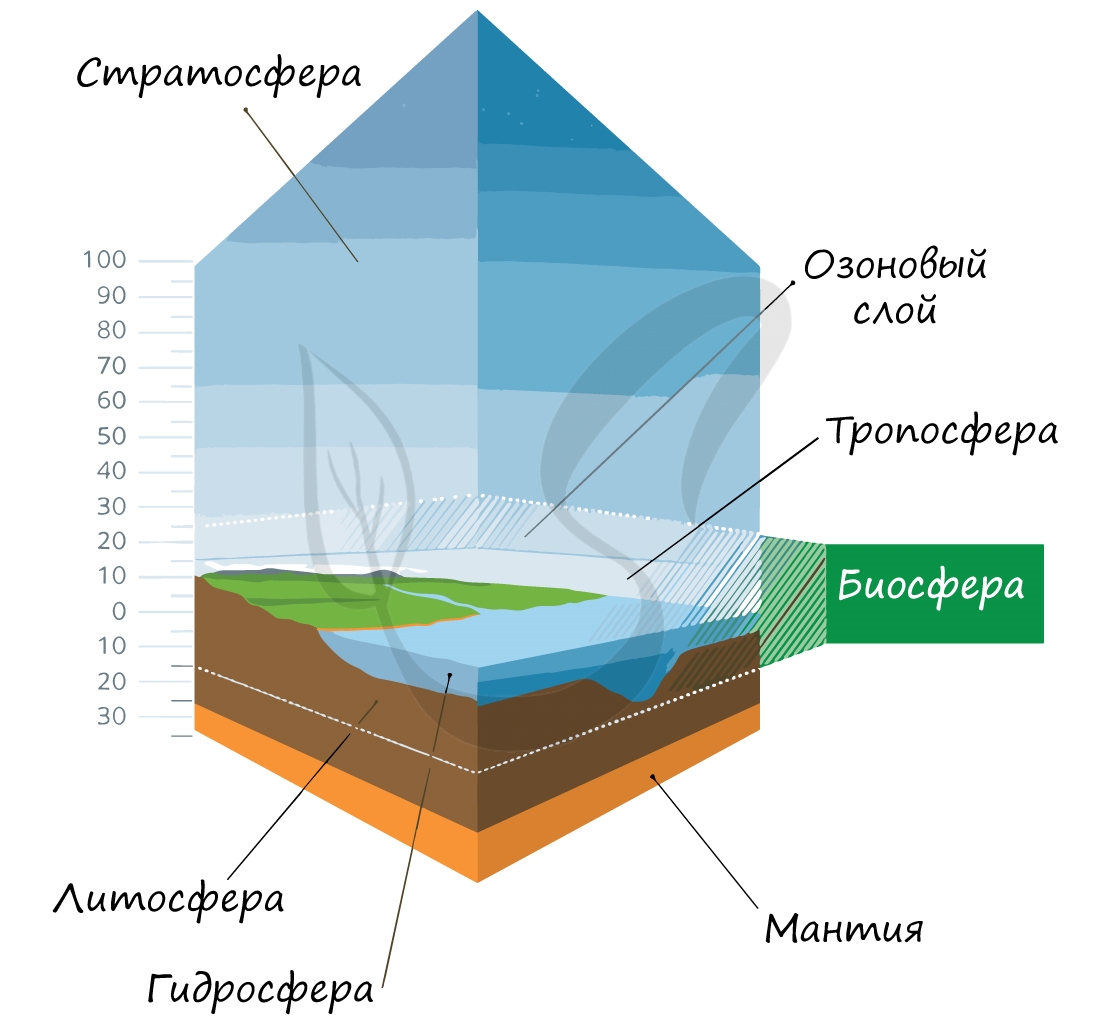

Границы биосферы

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части - тропосфере, которую сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше "озонового экрана" существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ - важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва - уникальный продукт совместной деятельности живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

Важнейший компонент биосферы - живое вещество, то есть - живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере, они обеспечивают круговорот веществ - главное условие зарождения новой жизни.

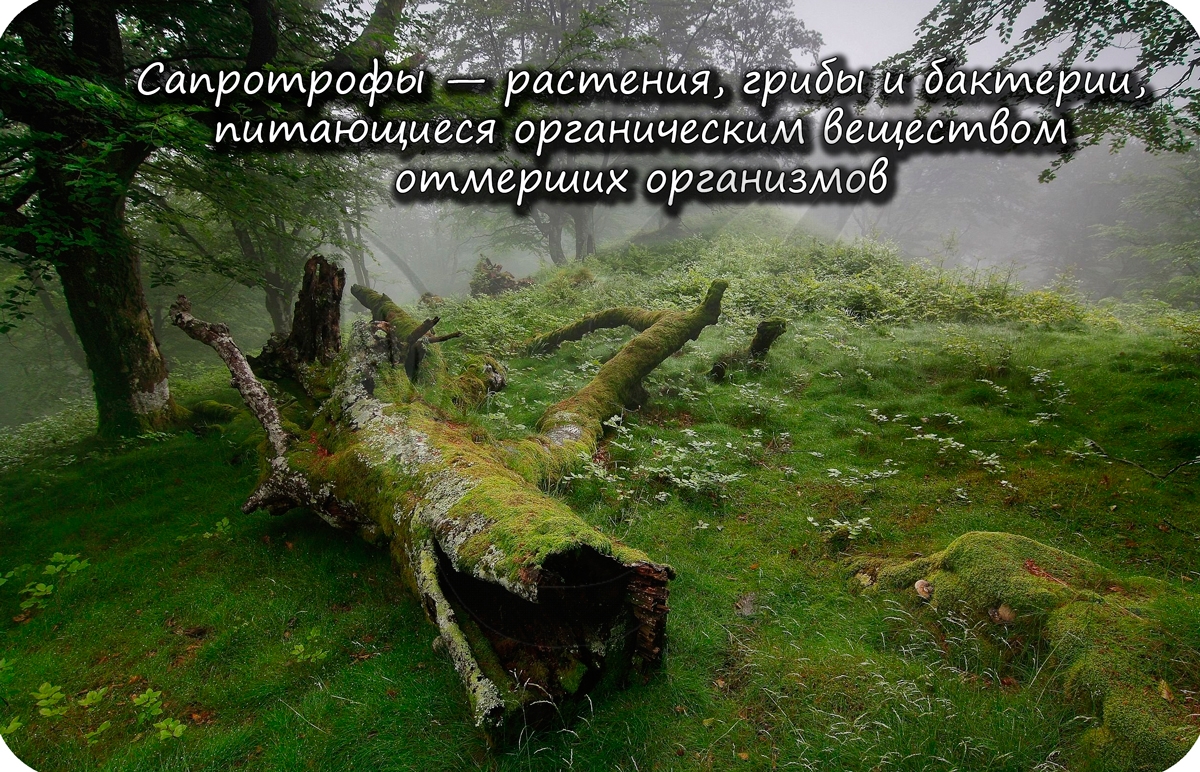

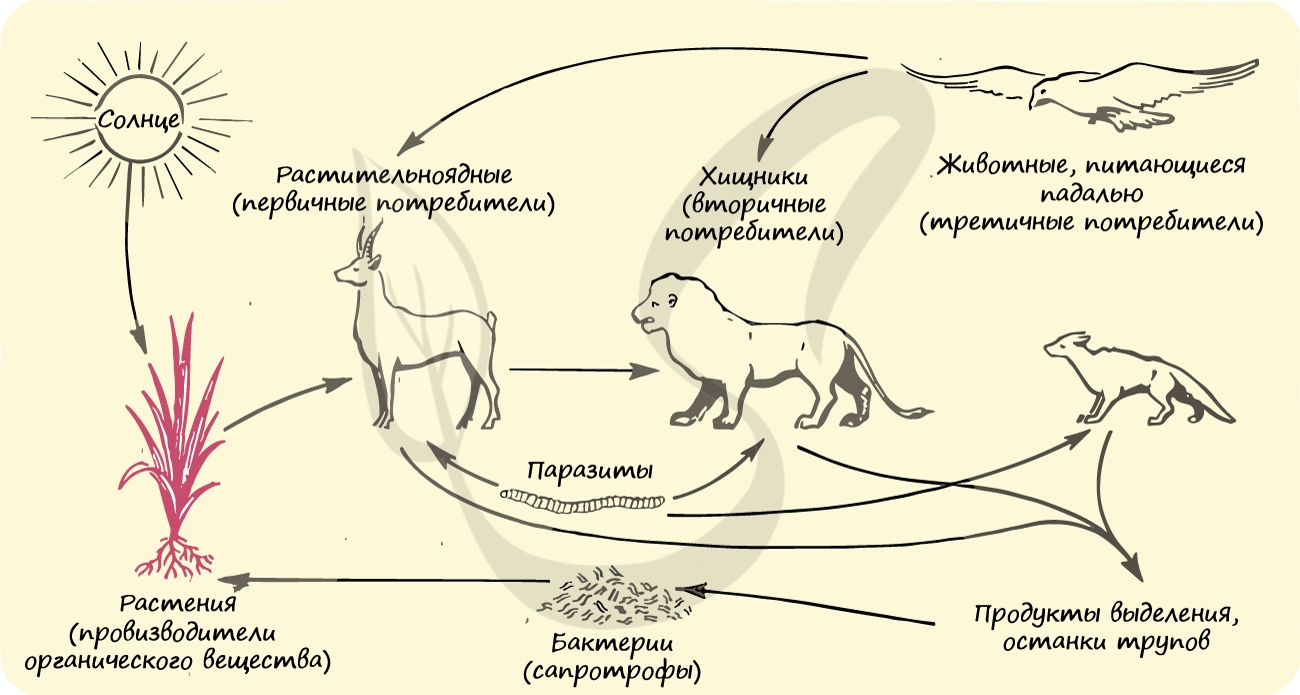

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям и грибам - сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски накапливают кальций, образуют известковый скелет - раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых - известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое - торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения "старой" жизни, невозможно возникновение "новой". После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда - это главное условие жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка - все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами - великое чудо и немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos - разум и sphaira - шар) - термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы - разумное, рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: "Пока не потеряешь, не осознаешь ценность". Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей - карбоната кальция (из которого состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек "вернул их в строй" вместе с выхлопными газами.

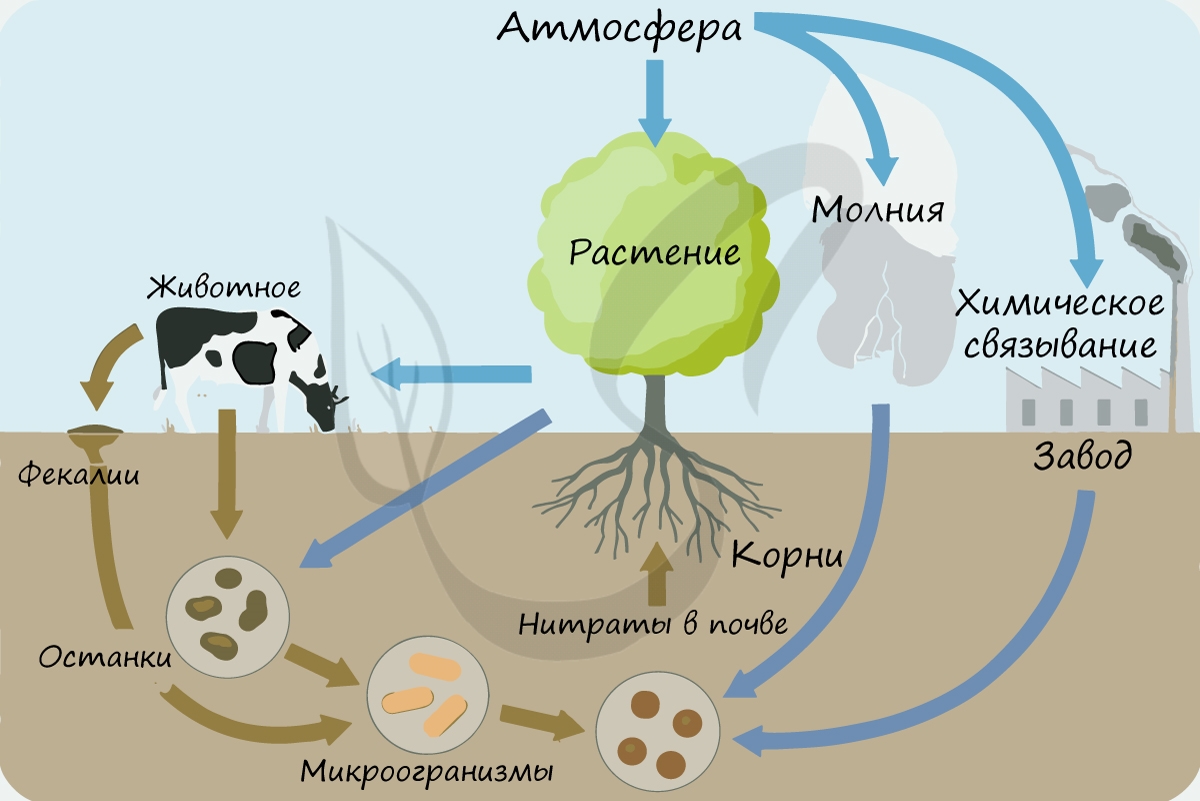

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав. После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается бактериями до атмосферного азота - цикл замыкается.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: