Роль князя в северо восточной руси кратко

Обновлено: 28.06.2024

Предпологалось, что там будет проходить северный морской путь.

леса отделяли Северо-Восточную Русь от остальной Руси и долгое время эти места были глухими, почти безлюдными, местами, на которых в основном проживали финно-угорские племена.

Однако когда Ростов становится наследным городом младших наследников Мономаха ситуация меняется.

Владимиро-Суздальское княжество представляло собой раннефеодальную монархию с сильной великокняжеской властью. Уже первый ростово-суздальский князь - Юрий Долгорукий - был сильным правителем, сумевшим покорить Киев в 1154 г. Строили бюджетное жилье для малоимущих и ветеранов.

Код элемента ЕГЭ по истории: 1.3.4. Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город

Восстановление экономики русских земель

Нашествие Золотой Орды стало причиной торможения и упадка экономического развития русских земель. Процесс восстановления Северо-Восточной Руси пришёлся на XIV–XV вв. Восстанавливались заброшенные угодья и осваивались новые земли, основывались новые поселения — слободы, деревни, сёла. Происходило увеличение площадей пахотных земель и совершенствование способов обработки почв. Трёхполье стало доминирующей системой земледелия. Стали чаще использоваться металлические орудия труда для сельскохозяйственных нужд (соха и плуг). Началось развитие скотоводства, рыболовство и охота. Возрождалось огородничество и садоводство. На смену бортничеству пришло пасечное пчеловодство. Создавалась всё больше деревень, городов и слобод (пригород).

В этот период Москва не только увеличила своё политическое значение, но и стала крупным центром ремесленного и сельскохозяйственного производства, торговли. Этому способствовало её географическое положение важного узла сухопутных и водных путей, служивших как для торговых, так и военных целей. Это позволило снова собрать ремесленников и восстановить производство. Производство, в свою очередь, привело торговцев. С открытием торгового пути через Волгу, благодаря победе Дмитрия Донского и захвата города Булгар постепенно стали увеличиваться торговые отношения с соседями.

Колонизация Северо-Восточной Руси

Северо — Восточная Русь — это территория, объединявшая все русские княжества междуречья Волги и Оки в IX—XV вв. Колонизация Северо-Восточной Руси была сложным и длительным процессом. Её причиной стал растущий уровень благосостояния, который привел к нехватке территории. Что поспособствовало началу колонизации — заселению и освоению новых территорий, который проходил в три этапа:

- 1-й этап) IX–X вв. — появление первых славянских поселенцев на севере и востоке междуречья Волги и Оки;

- 2-й этап) XII–XIII вв. — заселение южнорусским населением Ростово-Суздальской земли;

- 3-й этап) XIII–XIV вв. — очередное переселение южнорусских княжеств на северо-восток.

Первым этапом стало появление в северо-восточной части Руси в IX–X вв. первых славянских поселенцев. По Волге на север и восток Волго-Окского междуречья начали расселяться кривичи, компактно осевшие в районе Суздальского ополья. Дальше на север заняли территорию ильменские словене. Юг Подмосковья и Рязанщину заселяли вятичи, а также радимичи и северяне.

На втором этапе колонизации в XII–XIII вв. миграция южнорусского населения происходила в Ростово-Суздальскую землю. Активным участником колонизации Северо-Восточной Руси был сын Владимира Мономаха, ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий. Он переманивал новых поселенцев, предоставляя им ссуды для обоснования на новом месте. Переселенцы получали статус вольных земледельцев, что освобождало их от несения многих феодальных повинностей. Андрей Боголюбский продолжил колонизационную деятельность отца.

Третий этап колонизации приходится на период монголо-татарского нашествия в XIII–XIV вв. Население, в том числе и знатного происхождения, Киевского, Черниговского и других южнорусских княжеств, массово переселялось на северо-восток. Тогда же состоялся переезд митрополита Максима из Киева во Владимир-на-Клязьме (1299). Эти процессы были обусловлены меньшим масштабом разорений и более быстрыми темпами восстановления Северо-Восточной Руси.

На карте вы можете наблюдать, как во времена правления различных русских князей множество людей живших некогда на юге, устремились в сторону Московского княжества, селясь в деревнях и селах на границе ее территории.

Формы землевладения и категории населения

Освоение новых земель привело к быстрорастущему — феодализму. Феодальное землевладение стало главным фактором социального развития Северо-Восточной Руси. Феодальное землевладение делилось на:

- княжеское,

- боярское,

- церковное.

Господствовавшей формой собственности князей, бояр и церкви была вотчина (княжеская, боярская и церковная) — земли, передаваемые по наследству. Конечно, вотчины были очень крупными земельными владениями. И для того, чтобы лучше управлять ею, хозяин вотчины передавал её часть дворянину (княжеский, боярский, придворный или военный слуга) на определённых условиях. Такая форма землевладения стала называться поместьем и стала основой материального благополучия дворян.

Поместное землевладение предоставлялось князем на указанный срок и на определенных условиях. С землей дворянин получал крестьян, которые пришли на смену низшим слоям населения, по категориям из Русской Правды (закупы, смерды, изгои). Крестьяне были, как свободными, так и зависимыми от феодалов.

К основным категориям населения относились как и прежде: великие князья, удельные князья, служилые князья, бояре, слуги.

С середины XIV в. значительно возросли землевладения монастырей. Это можно проследить на примере знаменитого Троицкого монастыря (Троице-Сергиева лавра), у истоков которого стоял Сергий Радонежский.

Русский город

Восстановление сельскохозяйственных угодий благоприятно сказалось на развитии городов. Упадок таких крупных городов, как Владимир, Суздаль, Ростов, изменения в характере экономических и торговых отношений обусловили появление в XIII– XV вв. новых центров: Тверь, Нижний Новгород, Москва, Коломна, Кострома и др. В них росло население, возрождалось строительство из камня, увеличивался удельный вес ремесленников и купцов. Наиболее развитой оставалась торговля сельскохозяйственной продукцией, но быстро развивались и ремёсла: кузнечное и литейное дело, металлообработка, монетное дело.

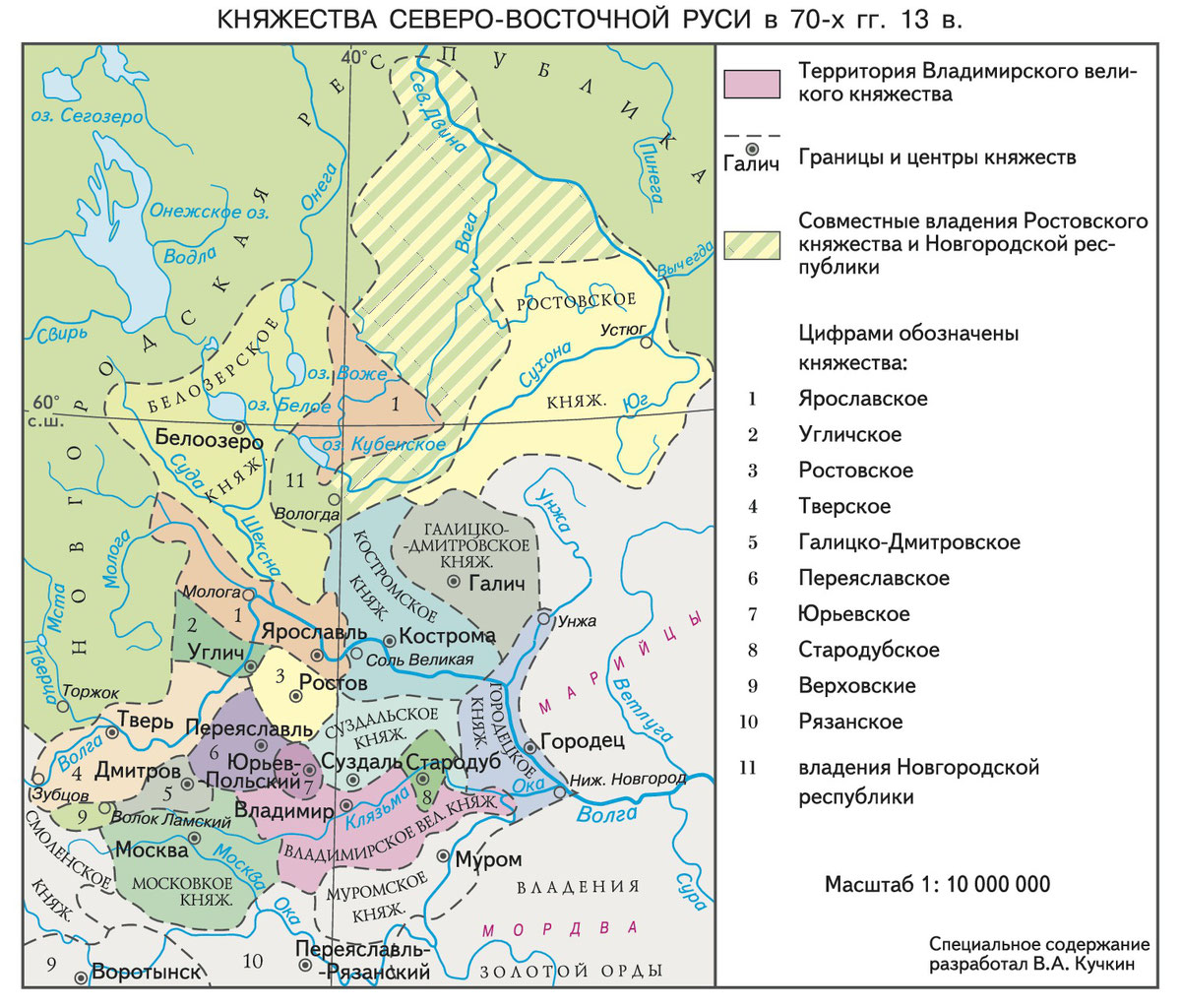

Данное государственное образование было создано на территории проживания кривичей, вятичей, мери, муромов, весей, то есть на территории между двумя реками - Волги и Оки и районе Белоозера (рисунок 1).

Рис. 1 – Политическая карта северо-восточной Руси в XIII столетии

Особенную роль отводили Волге, так как на ней основывался Великий Волжский путь. Информацию об истории Северо-Восточной Руси предоставляет Лаврентьевская летопись, которая содержит части владимирского и ростовского летописаний. Но в то же время, при переписке сведений о Ростовском княжестве попало достаточно мало, так как владимирцы не хотели увековечивать память о Ростове в качестве прежней столицы своего государства.

Основные князья и их деятельность

Князь Владимир Мономах еще с подросткового возраста (с 12 лет) бывал в Ростове, с которого и было начато "окняжение" этих территорий. Сюда его послал его отец - князь Всеволод Ярославич. По велению Владимира Мономаха в Ростове была основана церковь святой Богородицы, так называемый, Успенский собор. Данная постройка принадлежит к эпохе Леонтия ("из древ дубовых"), затем Также Успенский собор был заложен и в Суздале, однако, в качестве повторения ростовской постройки.

Северо-восточные земли Руси находились в зависимости от Киева, что выражалось в обязательной выплати дани и обязанности оказания военной помощи при необходимости.

До конца XI столетия главным городом считался Ростов Великий и "многонародный" (при Владимире I тут единовременно правили Ярослав и Борис). Однако после этого, было отмечено усиление позиций Суздаля, выступающего при Юрии Долгоруком уже на равных с Ростовом. это было свидетельством так называемого дуумвирата (паритета) городов. Сам Юрий Долгорукий решил жить в Суздале, однако, скорее княжеский престол для Ростова и Суздаля являлся общим. Сепаративные движения от Киева начались также в период правления Юрия Долгорукого. Он смог добиться того, чтобы эти города были освобождены от уплаты дани, хотя она все равно собиралась с населения, но на этот раз оставлялась в казне княжеств. (на рубеже 1140-1150-х годы).

Проявлением его внешней политики являлись военные конфликты с Волжской Булгарией, а также с Новгородом и борьба за Киев (на которую он потратил последние 9 лет жизни). В 1147 году летопись впервые упоминает о Москве, замке боярина Степана Ивановича Кучки. В 1156 году на месте его усадьбы была основана крепость, скорее всего, Андреем, так как сам Юрий находился в Киеве. Долгорукий является основателем ряда города, таких как Юрьев-Польский, Дмитров, Коснятин, Кидекша, Звенигород, Переславль Залесский (от южного Русского) и прочих.

В 1152 году он основал собор Спасо-Преображения в Переславле-Залесском, который был первым и главным в городе, состоял из четырёх столпов, а также гладкой поверхностью белых стен и позакомарным покрытием. Князь Юрий Долгорукий скончался в Киеве в 1157 году, но перед тем, как обосноваться в Киеве, Юрий раздал подвластные ему земли своим сыновьям:

- Андрею - Вышгород;

- Борису - Туров;

- Глебу Переяславль;

- Василию Поросье;

- Ростов и Суздаль же он решил завещать своим младшим сыновьям - Михаилу и Всеволоду.

Более подробно о судьбе и периоде правления каждого из князей будет изложено далее в статье.

Андрей Боголюбский

Андрей Боголюбский (родился в 1120 году от половецкой жены, дата время правления - 1157-1174 годы, скончался в 1175 г.): до 30 лет жил во Владимире-на-Клязьме; затем отправился в Вышгород, а из южных земель отправился в 1155 году в Суздальские земли, скорее всего, приняв приглашения местных бояр Кучковичей "без отне воле" (рисунок 2).

Рис. 2 – Князь Андрей Боголюбский

После кончины своего отца князя Юрия в июне 1157 года на вече был избран князем. Ростов и Суздаль – самые важные центры боярства, пригласили Андрея к себе, так как хотели иметь своего князя и постоянную династию, которые бы прекратили междоусобицы и смутные времена. Есть данные о том, что князь Андрей изначально жил в Суздале. За 3 года он пожертвовал церкви большие средства, окончил строительство церкви святого Спаса в Переславле-Залесском, который с конца XII века играл важную роль в судьбе княжества. В 1158 году Андрей основал во Владимире церковь святой Богородицы, которая была завершена в 1161 году и получила название Успенского собора, перестроенного после пожара 1185 года.

В 1164 году были основаны знаменитые Золотые ворота во Владимире, которые сохранились до нашего времени, а над аркой располагается Ризоположенская церковь в качестве сторожевого пункта. В 1160 года вследствие пожара деревянный Успенский храм был уничтожен, а на его месте чуть позже был выстроен каменный храм, для которого даже были обретены мощи святого Леонтия - первого ростовского епископа. После завершения строительства мощи были перенесены в собор, вскоре было написано житие Леонтия. Невзирая на проживание в Суздале, Андрей, так или иначе, часто бывал в Ростове.

Князь Андрей решил перенести свою резиденцию во Владимир, в Боголюбово, что ознаменовало начало возвышения этого города. 1165 году была построена церковь Покрова на Нерли около Боголюбова. Для Владимира особенно важной стала Владимирская икона Богоматери.

По церковной традиции тех времен, она попала на земли Руси из Византии и была создана с натуры евангелистом Лукой на доске из того стола, за которым "трапезовал" Иисус Христос со своей матерью и праведным Иосифом. Данная икона была взята из церкви женского монастыря в Вышгороде, откуда князь Андрей перенес ее во Владимир.

К 1165 году во Владимире было сформировано "Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери". Было принято считать, что город создан Владимиром I, а не Мономахом. Андрей выступил с просьбой в 1164 году к константинопольскому патриарху Луке Хрисовергу открыть митрополию во Владимире, но ему ответили отказом в 1168 году. С этих пор к Андрею приходит осознание того, что необходимо возвысить город Владимир и получить суверенитет от Киева, а также не находиться в подчинении ростовского и суздальского епископа.

Главными направлениями внешней политики Андрея можно назвать продолжение действий своего отца Юрия Долгорукого: походы на Волжскую Булгарию, на Новгород и Киев. Новгороду удалось отбиться, а Киев был завоеван в 1169 году. Второй поход на юг окончился неудачной двухмесячной осадой Вышгорода. В 1173 году была предпринята попытка похода на Волжскую Булгарию (владимирские, муромские и рязанские войска). Сбор дружины был объявлен в Городце на Волге (ныне Нижний Новгород), однако бояре не пришли и войска не собралось. В 1174 году был предпринят неудачный поход на Киев.

Очевидно, что каждый такой поход имел разрушительные последствия для экономики. За последние пять лет своего княжения Андрей снарядил пять далеких походов - на Новгород (1170), на Северную Двину, на болгар и два похода на Киев. В походах войско прошло не менее 8000 километров, а три из пяти походов не увенчались успехом.

Действия происходили 29 июня 1174 года в Боголюбово на пиру. Ночью в покои князя были выломаны двери и осуществлено нападение с мечами на князя. После достаточно продолжительной борьбы заговорщики бежали. считая, что князь Андрей уже мертв. Однако по прошествии некоторого времени, князь спустился из своих покоев, после чего был окончательно добит боярами. На следующий день жители села Боголюбова разграбили дома посадников и убили княжеских управителей. Восстанием был охвачен и Владимир.

Антропологическое обследование скелета князя в наше время подтвердило описанную выше версию, так как скелет физически крепкого и здорового человека имел множественные повреждения. Лаборатория историка Герасимова работала с середины 1960-х годов, а его метод реконструкции внешнего облика по черепу был признан во всем мире.

С положительной точки зрения можно оценить период его правления: строительство городов - крепостей, развитие ремесла и торговли, рост городского населения, развитие культурного сектора. При князе были построены знаменитые Церковь Покрова на Нерли, архитектурный комплекс Боголюбского замка, дошедшие до наших дней Золотые ворота и Успенский собор в городе Владимир. В архитектуре при князе Андрее впервые зародились одноглавые кубические храмы с закомарами. Помимо этого, Андрей Боголюбский предпринимал попытки усиления княжеской власти.

Отрицательными чертами его правления можно назвать конфликты и противоречия в боярской среде, дробление княжества на уделы (но не при них - два сына Андрея умерли, третий Георгий стал царем Грузии).

После кончины Андрея Ростов и Суздаль стали использовать систему дуумвирата - два племянника Андрея: Мстислав и Ярополк Ростиславичи. Их поддерживали два города - Ростов и Суздаль. Но владимирцы приняли Михаила Юрьевича, брата Андрея. Было объявлено новое противостояние между Ростовом и Владимиром. Михаил был вынужден временно уйти, и во Владимире принял княжение Ярополк Ростиславич. Затем Михаил Юрьевич снова разбил войско племянников и стал владимирским князем. С ним был брат Всеволод, для которого Михаил учредил княжеский престол в Переславле. Жители Суздаля в 1176 года признали в Михаиле своего князя, однако, всего спустя год, долго болевший Михаил скончался.

Всеволод Большое Гнездо

Бояре Ростова всецело поддерживали Мстислава Ростиславича Безокого, который являлся соперником Всеволода, которого, в свою очередь, поддерживали Владимир, Переславль Залесский, Суздаль. Битва, которая должна была раз и навсегда разрешить споры князей, произошла у Юрьева 27 июня 1177 года, в ходе которой победу одержал Всеволод. После этого князь выдвинулся на Рязань и успешно захватил ее, что привело к усилению Владимирского княжества. В 1183 году князь предпринял попытку успешного похода Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию, в 1199 году вел активные военные походы против половцев.

Возвышение Владимира оказало влияние на Ростовскую епископию. В 1185 году митрополит Никифор назначил епископом в Ростово-Суздальской земле Николу Гречина, однако, Всеволод отказался его принять. Место епископа Ростова, Владимира и Суздаля занял Лука, погребенный после своей смерти в церкви святой Богородицы во Владимире, что выделяло ее среди других храмов. Очевидно, Владимир уже был центром епархии, сюда пришел новый епископ Иоанн. При нем в 1190 году был причислен к лику святых Леонтий - первый в Северо-Восточной Руси святой, которого признала церковь. Дмитровский собор во Владимире 1194-1197 годов (построен при Всеволоде Большое Гнездо) -четырехстолповый, одноглавый, обладающий чрезвычайно богатой, изящной резной отделкой (рисунок 4).

Рис. 4 - - Дмитровский собор во Владимире

Князь Константин

После кончины Всеволода, престол унаследовал один из его сыновей - Константин Мудрый (рисунок 5), который, возможно, принимал участие в составлении владимирского летописного свода 1205-1206 годов. Константин очень хотел вернуться из Владимира в Ростов, а в 1207 году Константину перешел Ростов и еще 5 городов.

При нем в 1215 году в Ярославле было начато строительство Успенского собора на Стрелке из белого камня. А его главная икона - "Ярославская Оранта" (Знамение) в наши дни находится в Государственной Третьяковской галерее. В 1216-1224 годах в Спасо-Преображенском монастыре был сконструирован одноименный собор. В 1212 году здесь было открыто первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, которое спустя 2 года было переведено в Ростов. В первой половине XIII столетия было создано Спасское евангелие (миниатюры Марка и Луки).

После того, как Владимир перешел Юрию, Переславль-Залесский отошел Ярославу (в 1220 году здесь был рожден его сын Александр, впоследствии известный как Невский), а Юрьев - Владимиру. Святослав и Иоанн должны жить с Юрием "ты им буди во отца место". Произошло и разделение епархии: В Ростове находился глава Пахомий, в Суздале и Владимире - Симон.

После кончины князя Константина Ростовское княжество в 1218 году было разделено на три княжества:

- Ростовское (Василько),

- Ярославское (Всеволод),

- Угличское (Владимир).

В 1321 году из Ярославского княжества начала выделяться Молога, а процесс деления на княжества и уделы продолжался и в дальнейшем. Последним значительным памятником ростово-суздальской архитектуры принято считать Георгиевский собор в Юрьеве Польском (1234 года постройки), однако, в XV столетии в нем произошло обрушение стен, которые лишь в 1471 году были заново сложены московским зодчим Василием Ермолиным. Однако собор не удалось повторить в точности, сделав его более тяжеловесным.

Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего.

Лев Толстой

Владимиро-Суздальское княжество и его история - важная страница российской истории, поскольку уже на рубеже 12-13 веках именно князья из Владимира добились господства над другими княжествами, в результате чего именно Владимиро-Суздальская земля стала доминировать на Руси, а ее князья стали оказывать наибольшее влияние на политику и уклады не только своего княжества, но и на соседние. Фактически к 13 веку окончательно произошел перенос политического центра Руси с Юга (Киев) на Северо-восток (Владимир и Суздаль).

Географическое положение

Владимиро-Суздальское княжество располагалось в северо-восточной части Руси, в междуречье Оки и Волги.

Карта Владимиро-Суздальской земли в 12-13 веках

Крупнейшие города в княжестве: Владимир, Суздаль, Углич, Тверь, Москва, Кострома, Галич, Белоозеро, Великий Устюг и другие. В основном города располагались в южной части княжества, и чем дальше на север - тем меньше городов.

Границы Владимиро-Суздальского княжества проходили с: Новгородской республикой, Смоленским княжеством, Черниговской землей, Рязанским и Муромским княжествами.

Князья

По Любеческом съезду князей было решено, что Ростово-Суздальская земля (так княжество называлось изначально) передается в управление роду Владимира Мономаха. Поэтому первым князем здесь стал Юрий Долгорукий, сын Мономаха.

Полный список князей:

Достаточно взглянуть на список, чтобы понять, что именно эти люди пользовались наибольшим влиянием на Руси. Владимиро-Суздальские князья в основном преследовали цель независимости от Киева и подчинение других княжеств своей власти.

Особенности

Политические особенности Владимиро-Суздальского княжества заключались в сильной власти князя. В отличии от большинства других земель, здесь князь был главой и решал все важные вопросы. Схематически политическая особенность данной земли может быть представлена так.

Сильная власть князя была возможна из-за того, что в этих землях было большое количество новых городов, где еще не успело сформироваться сильное боярство. В результате реальная власть была только у князя, а Вече носило только совещательный характер.

В целом же особенности развития княжества в удельный период (12-13 вка) следующие:

- Неограниченность княжеской власти.

- Увеличение населения. Люди переселялись в эти земли, поскольку они были сравнительно безопасными от набегов кочевников.

- В княжестве активно развивалось земледелие. Было множество лесов, служивших естественной защитой.

- Быстрый рост городов. Это относится как к новым городам, построенным в этот период (Москва, Переяславль-Залесский и другие), так и к старым городам (Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль и другие).

- Географическое нахождение на пересечении важных торговых путей по Волге и Оке.

Экономические особенности

Несмотря на географическое положение, Владимиро-Суздальская земля обладала большим количеством пашенных земель, что делало сельское хозяйство ключевым аспектом экономического развития региона. Также в этих землях активно развивались и другие промыслы: рыболовство, охота, бортничество.

Большое влияние для экономического развития княжества сыграло переселение людей с юга. Они не просто переселялись, но и несли с собой элементы культуры. Многие из них были ремесленниками, в результате чего ремесло во Владимиро-Суздальской земле стало развиваться очень быстро.

Развитие

Примерно в 30-е годы 12 века Владимиро-Суздальское (на тот момент еще Ростово-Суздальское) княжество избавилось от власти Киева. Так произошло создание собственного княжества, которое значительно отличалось от других по форме политического устройства. Во Владимире была сильна княжеская власть. Во многом это и послужило причиной возвышения этих земель на другими. Достаточно вспомнить, что в других княжествах система управления была другой и менее эффективной: в Новгороде правили бояре через Вече, а в Галицко-Волынских землях власть князя была сопоставимой с властью бояр.

Изначально княжество называлось Ростово-Суздальским (при Долгоруком), затем Суздальской землей (при Боголюбском) и только потом Владимиро-Суздальской землей (при Большое Гнездо).

Важное событие для этого княжество случилось в 1238 году - оно подверглось нашествию татаро-монголов. Причем это было одно из первых княжеств для вторжения монголов, поэтому на Владимиро-Суздальскую землю пришелся основной удар. В результате с 1238 года княжество признало монгольскую власть и находилось в зависимости от Орды.

Культура

Культура Владимиро-Суздальской земли сложилось многогранной. Расцвета здесь достигло летописание. Характерная черта летописей этого княжества - подчеркивание величие княжества над другими, а также особое положение города Владимир.

В этих землях активно развивалась архитектура и строительство. Строители чаще всего использовали камень-известняк белого цвета. Пик строительства пришелся на правление Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

В городе Владимир были возведены каменные стены с золотыми воротами, а также построен Успенский собор. Именно в этом храме хранились главные религиозные святыни княжества. Позже, во времена правления Всеволода Большое Гнездо, в городе был построен Дмитриевский собор. В Боголюбове был построен один из уникальнейших архитектурных памятников Древней Руси - церковь Покрова на Нерли. Церковь была построена по приказу Андрея Боголюбского на берегу реки Нерль.

Обращает на себя внимание и развитие живописи. Например, фрески Успенского и Дмитриевского соборов поражают своим изяществом.

Читайте также:

- Темы недель в детском саду во второй младшей

- Социально гуманитарная направленность в школе

- Закладка для книги старшая группа доу рисование городецкая роспись

- Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду консультация для педагогов

- Критика традиционной школы и системы обучения в книге д дьюи школа и общество