Развитие земноводных кратко 3 класс

Обновлено: 01.06.2024

Размножение и развитие земноводных происходит в воде. Земноводные — раздельнополые животные. Оплодотворение у большинства видов наружное.

Как только наступает весна, земноводные пробуждаются от зимнего оцепенения и начинают искать водоемы, прогретые солнечными лучами. У самцов некоторых видов лягушек в углах ротовой щели развиваются особые мешки — резонаторы (рис. 192). Они могут раздуваться и усиливать звуки. Таким образом самцы оповещают о своем присутствии громким кваканьем. Поэтому самки легко находят места нереста и вскоре появляются там.

В брачный период самцы некоторых видов меняют окраску всего тела или отдельных его частей. Например, самец остромордой лягушки, в этот период приобретает голубоватую окраску, тогда как самка остается бурой (как и самец после размножения) (рис. 196, 2). Это свидетельствует о том, что у земноводных развито цветное зрение.

Самки лягушек откладывают в воду созревшие икринки, а самец выпускает на них жидкость, содержащую сперматозоиды. Оболочки икринок обычно склеиваются между собой (рис. 193), только жерлянки откладывают икринки отдельно.

Через некоторое время наружная оболочка икринки набухает и увеличивается в объеме. Это помогает икринкам держаться у поверхности воды, где температура выше. Ночью, когда температура воды понижается, в кладках, благодаря набухшим оболочкам, температура остается на несколько градусов выше. В верхней части икринки содержится темный пигмент. Он лучше улавливает солнечный свет, зародыш получает больше тепла и быстрее развивается. Кроме того, этот пигмент задерживает ультрафиолетовые солнечные лучи, которые в больших дозах вредно действуют на все живое. И, наконец, когда личинки проклевываются, первые часы своей жизни они на плавучих студенистых оболочках держатся у поверхности воды, где температура выше.

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Размножаются земноводные в мелких, хорошо прогреваемых участках водоемов. В теплые весенние вечера с прудов и речек разносятся громкие квакающие звуки. Эти "концерты" устраивают самцы лягушек для привлечения самок.

Органами размножения у самцов земноводных, как и у рыб, служат семенники, у самок – яичники. Расположены они в полости тела, ко времени размножения многократно увеличиваются. Созревшие в яичниках яйцеклетки попадают в яйцеводы. Во время движения по яйцеводу икринки покрываются прозрачной слизистой оболочкой и через клоаку выводятся наружу. В кладке травяной лягушки содержится до 1,5 тыс. икринок. У самцов семенники, имеющие овальную форму, выделяют множество подвижных сперматозоидов. Семенная жидкость, богатая сперматозоидами, по семяпроводам попадает в клоаку и выделяется наружу. Оплодотворение у земноводных наружное. Гроздья оплодотворенной икры прикрепляются к водным растениям или отдельными комками плавают у поверхности воды. Ленты оплодотворенной икры жаб , как и отдельные икринки тритонов , приклеиваются к листьям водных растений.

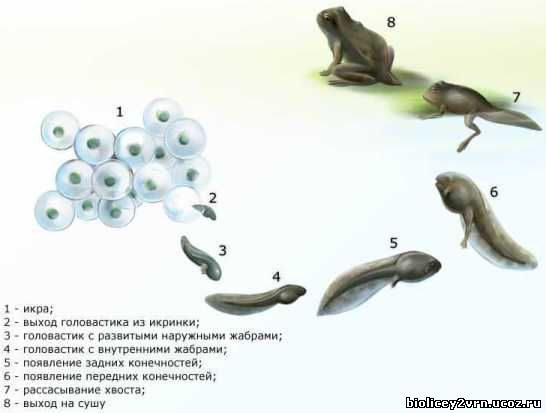

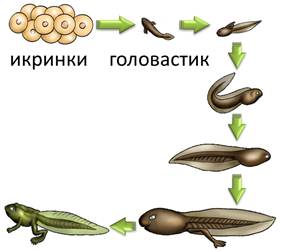

Рассмотрим развитие земноводных на примере лягушки . Развитие ее зародыша в икринке продолжается около полутора недель. Затем зародыш разрывает оболочку икринки и выходит наружу. По внешнему виду и образу жизни головастик похож на рыбу. У него есть жабры, двухкамерное сердце и один круг кровообращения, органы боковой линии.

В процессе развития в головастике происходят важные изменения. Развиваются сначала задние, а потом и передние конечности. Появляются легкие, и головастик все чаще и чаще поднимается к поверхности воды для дыхания. В связи с развитием легких образуется второй круг кровообращения, сердце становится трехкамерным. Хвост постепенно уменьшается. Головастик становится похожим на взрослую лягушку. Лягушонок от растительного питания переходит к потреблению животной пищи (становится плотоядным) и покидает водоем. От времени откладывания икры до превращения головастика в лягушонка проходит 2-3 месяца.

Годовые жизненные циклы у земноводных хорошо выражены в умеренных широтах с резкими сезонными изменениями условий жизни.

При понижении среднесуточной температуры до +12 . +8 °С земноводные перемещаются к местам зимовок, а при дальнейшем понижении температуры в сентябре – начале октября они скрываются в убежищах. В поисках мест зимовки отдельные особи перемещаются на многие сотни метров.

Озерная, прудовая и травяная лягушки зимуют в водоемах, собираясь по нескольку десятков особей вместе, прячутся под камнями, среди водных растений, закапываются в ил. Они выбирают наиболее глубокие участки там, где водоемы не промерзают до дна.

Жабы, жерлянки, тритоны, саламандры зимуют на суше: забираются в ямы, норы грызунов, прячутся в трухе гниющих пней, под камнями и т. д. В суровые малоснежные зимы, когда земля промерзает на большую глубину, зимующих в ней амфибий гибнет больше, чем зимующих в водоемах, так как при понижении температуры тела ниже -1 °С земноводные погибают.

Зимующие амфибии находятся в оцепенении: у них резко снижается обмен веществ, в 2-3 раза сокращается поглощение кислорода, уменьшается число дыхательных движений и сокращений сердца.

Весной, с наступлением тепла, в конце марта и в апреле, амфибии переходят к активному образу жизни, покидают места зимовок и направляются к местам размножения. Эти весенние перемещения проходят довольно дружно, животные преодолевают сотни метров, добираясь до мелких, хорошо прогреваемых солнцем водоемов.

После размножения бурые лягушки, жабы, квакши переходят на свои обычные летние места обитания на лугах, в полях, огородах, садах и т. д. Тритоны и жерлянки проводят в водоемах еще 2-3 месяца, а затем переходят на сушу.

Земноводные – раздельнополые животные, размножаются в воде. Самки выметывают икру, самцы выделяют семенную жидкость. Оплодотворение наружное. Развитие с превращением: из икринок выходят похожие на рыб головастики, которые превращаются в ходе развития во взрослое земноводное. Образ жизни земноводных меняется в зависимости от сезонных изменений условий обитания.

Данный урок формирует представление о том, как размножаются и развиваются земноводные. Учащиеся рассмотрят строение мужской и женской половой систем, узнают, что все земноводные раздельнополы и развиваются с метаморфозом. Выяснят черты сходства головастика с рыбами. Во второй части урока рассказывается о происхождении земноводных. Учащиеся узнают, кто такие лабиринтодонты, стегоцефалы и ихтеостегиды.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Размножение, развитие и происхождение земноводных"

Земноводные – раздельнополые животные. Внешние различия между самцами и самками (половой диморфизм) практически не выражены.

Оплодотворение наружное, происходит в воде, как и у большинства рыб.

Для многих амфибий характерно брачное поведение, часто сопровождающееся голосовыми сигналами. Самцы некоторых лягушек могут издавать громкие звуки для привлечения самок.

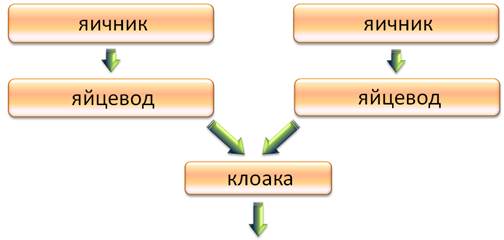

Мужская половая система представлена парными округлыми семенниками, расположенными рядом с почками. От них отходят семявыносящие канальцы, которые объединяются в мочеточники, одновременно служащие самцам семяпроводами. По ним сперматозоиды попадают в клоаку, из которой выделяются наружу.

Женская половая система представлена парными яичниками. Весной их размер сильно увеличивается, через тонкую стенку просвечиваются крупные яйца. Созревшие икринки попадают в брюшную полость тела, затем проходят через яйцевод и через клоаку выводятся наружу.

После окончания зимней спячки земноводные приступают к размножению. В тёплые весенние вечера, в конце апреля и в мае лягушки в больших количествах собираются в мелких водоёмах, которые хорошо прогреваются за день. После периода размножения большинство видов земноводных покидают водоёмы.

Самки откладывают икру в воду, а самцы поливают её жидкостью со сперматозоидами. Форма кладки икринок различна у разных видов земноводных.

Икринки покрыты оболочкой, которая защищает их от механических повреждений. Через некоторое время оболочка, отложенных в воду икринок, набухает. Благодаря этому между ними циркулирует вода с растворённым в ней кислородом, необходимым для дыхания развивающегося в яйце зародыша.

У жаб и лягушек через неделю, а у тритонов через две-три из яиц выходят личинки. Они имеют большую голову, поэтому их называют головастиками. Головастики по своему строению значительно ближе к рыбам, чем к взрослым амфибиям. Они имеют рыбообразную форму тела, хвост, который окружен плавательной перепонкой. Дышат они жабрами, у них есть боковая линия, двухкамерное сердце, один круг кровообращения. Питаются головастики водными растениями и одноклеточными водорослями.

Развитие земноводных

В ходе развития у них появляются сначала задние, а потом и передние ноги, сердце становится трёхкамерным, развиваются лёгкие и малый круг кровообращения, изменяются и другие системы органов. Личиночные органы отмирают. У бесхвостых при этом утрачивается хвост. Через пятьдесят–шестьдесят суток с тёплой воде и восемьдесят суток в холодной воде превращение, или метаморфоз, завершается формированием лягушонка – маленькой копии взрослой особи. Лягушонок переходит с питания растительной пищи на животную.

Итак, родство земноводных с рыбами хорошо проявляется в процессах размножения и развития. Развитие земноводных происходит с метаморфозом, в результате которого личинка с типичным водным образом жизни превращается во взрослое животное, способное жить и в водной и в наземной среде.

Большинство земноводных откладывают икру в водоёмы, но известны и исключения. Например, амфиума, гигантская саламандра и некоторые другие амфибии откладывают икринки на суше. Но даже в этих случаях им необходима повышенная влажность воздуха.

Самка веслоногой лягушки носит икринки на своём теле, прикрепляя к животу. Самцы жаб-повитух обматывают шнурообразную кладку вокруг задних ног.

Происхождение земноводных

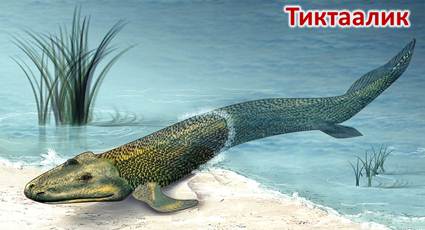

Предками земноводных, вероятно, были кистепёрые рыбы.

Учёные предполагают, что одной из наиболее развитых кистепёрых рыб был тиктаалик. Он имел ряд переходных признаков, которые сближают его с земноводными: укороченный череп, относительно подвижная голова, наличие локтевого и плечевого суставов.

Он дышал через отверстия, расположенные на конце плоской вытянутой головы.

Первые амфибии появились в пресных водоёмах около 350 миллионов лет назад. Это ихтиостегиды. Они были настоящими переходными формами между кистепёрыми рыбами и земноводными, так как сочетали признаки рыб и земноводных. У них были рыбий хвост, вытянутая голова. Кожа была покрыта мелкой рыбьей чешуей. С земноводными их сближало наличие парных пятипалых конечностей. Ихтиостегиды жили не только в воде, но и на суше. Можно предположить, что они размножались и кормились в водоёмах, периодически выползая на поверхность.

В ходе дальнейшей эволюции возникали различные группы земноводных.

Лабиринтодонты имели небольшие размеры и рыбообразное тело. Более поздние виды достигали размеров до одного метра, тело их было уплощено и заканчивалось коротким толстым хвостом.

Позднее возникла группа амфибий — лепоспондилы. Они имели небольшие размеры и были хорошо приспособлены к жизни в воде. Самый крупный представитель достигал одного метра в длину. Лепоспондилы имели удлинённое тело и недоразвитые конечности.

Всех древних вымерших земноводных называют стегоцефалами, или панцирно-головыми, за сплошной панцирь из кожных костей, покрывавший черепную коробку сверху и с боков. Они были тесно связаны с водоёмами. Период, в который жили стегоцефалы, видимо, характеризовался сезонными засухами. Благодаря лёгочному дыханию и мускулистым плавникам они могли переползать из одного пересыхающего водоёма в другой. Некоторые из таких животных задерживались на суше и питались древними беспозвоночными. Нападать на них никто не мог, так как на земле в те времена еще не было хищных наземных позвоночных.

Примерно так предки современных земноводных могли переходить от водного образа жизни к наземному. Из поколения в поколение у них совершенствовались приспособления к обитанию на суше: парные плавники превращались в пятипалые конечности, усложнялось строение лёгких, двухкамерное сердце превратилось в трёхкамерное, образовался второй (малый) круг кровообращения.

В ходе дальнейшей эволюции стегоцефалы дали начало более приспособленным для наземного существования группам животных: современным земноводным – хвостатым и бесхвостым, и примитивным пресмыкающимся.

Итак, в жизненном цикле земноводных чётко выделяются четыре стадии развития: яйцо, личинка (головастик), период метаморфоза, взрослая особь.

Первые земноводные появились около 350 миллионов лет назад от древних кистепёрых рыб.

Животные

Класс земноводные доклад кратко расскажет Вам об этих животных. Также информация о земноводных поможет подготовиться к занятию, и углубить свои познания в области биологии.

Земноводные животные – это самые примитивные животные класса позвоночных, которые обитают на суше. Он включает в себя жаб, лягушек, тритонов и саламандр. Археологические раскопки показали, что древние земноводные были кистеперыми рыбами. Они отличались наличием мышц около основания плавников и примитивными легкими.

Особенности земноводных

У них нежная и гладкая кожа, которая покрыта большим количеством слизистых желез. У земноводных животных кожный покров достаточно легко пропускает воздух и жидкость. Благодаря этому у них сформировалось кожное дыхание. У них слабо развиты легкие. Именно поэтому примерно половина кислорода в организм поступает через кожу. В период спячки земноводные животные находятся под водой и тогда же дышат кожей.

Их температура тела аналогична температуре окружающей среды. Амфибии не могут ее регулировать, в отличие от млекопитающих. Поэтому земноводные активны в теплое время года, а с приходом сильной засухи или холодов животные замирают.

Чем питаются земноводные?

Где обитают земноводные?

Предпочитают селиться в регионах с влажным и теплым климатом. Обитают около пресноводных водоемов.

Размножение земноводных

Амфибии размножаются путем откладывания икры в воду, которая сильно напоминает рыбью икру. Из каждой икринки развивается головастик, дышащий жабрами. Когда он развивается во взрослое животное, то жабры превращаются в легкие. Они питаются растительной пищей и в процессе естественного отбора поедают друг друга.

Интересные факты о земноводных

- Они приносят большую пользу человеку – огородные лягушки поедают вредных насекомых, личинок. Водные лягушки уничтожают комаров, сокращая численность кровососущих. Малоазийский тритоны поедают опасных малярийных комаров.

- Мясо саламандры считается деликатесом, как и жабьи лапки, напоминающие по вкусу курицу.

- В Токио и Париже сооружены памятники в честь лягушки.

- Яд колумбийской крохотной лягушки – листолаза, является самым опасным ядом в мире. Кожа выделяет слизь с ядом, которым можно убить человека в количестве миллиграмм.

- В некоторых странах, где большое количество автотрасс и интенсивное движение транспорта, специально строят тоннели для безопасного передвижения лягушек.

Читайте также:

- Презентация послевоенное устройство мира начало холодной войны кратко

- Развитие силы у детей среднего школьного возраста упражнения

- Ортодоксальные школы древнеиндийской философии астика таблица

- Процесс вовлечения человека в общественную жизнь связан с обществознание 6 класс кратко

- Методы обучения персонала кратко