Развитие крепостного права в россии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Крепостное право – подтверждённое законодательно положение, при котором крестьянин не мог уйти с земли, за которой закреплён, без разрешения власти. Беглого крестьянина ловили, наказывали и насильственно возвращали назад. Крепостного по решению помещика могли продать, сослать на каторгу, отдать в солдаты.

Причины возникновения крепостного права

Но сама по себе земля не кормит, её нужно обрабатывать. Учитывая, что служилый человек проводил на украинах (границах) и в походах до десяти месяцев в году, сам он этого делать не мог, даже если бы умел и хотел. Более того, помимо пропитания с земли он должен был приобретать и содержать всё необходимое для похода: коня, оружие, доспехи. Нужны были крестьяне, которые обрабатывали землю и обеспечивали помещика всем необходимым.

Так же нужно отметить низкий уровень производительности сельского хозяйства. Если в странах Средиземноморья урожай доходил до 1:12 (посеянный мешок пшеницы давал 12 мешков урожая), в Европе это 1:6, на Руси — 1:3. Крестьянину было непросто прокормить себя и свою семью. Поэтому когда феодал начинал отбирать часть продукта для удовлетворения своих потребностей, крестьяне стремились сбежать. Еще один фактор — нашествия врагов и эпидемии, от которых тоже бежали на лучшие земли. Плотность населения резко снижалась, и как следствие, сокращалось количество произведённой продукции.

Самым масштабным периодом, когда многие территории практически обезлюдели, стала Смута. Чтобы обеспечить зарождающееся дворянство материальными ресурсами, необходимо было закрепить крестьян на земле.

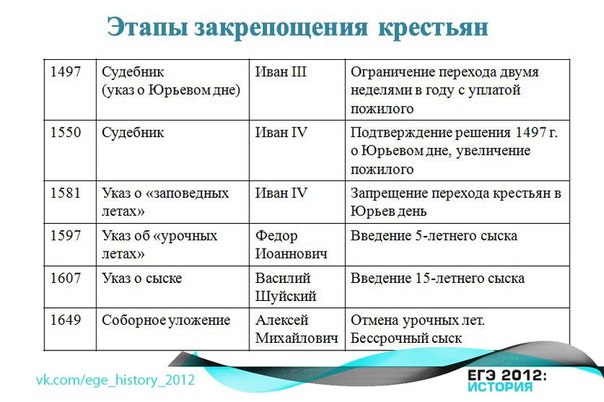

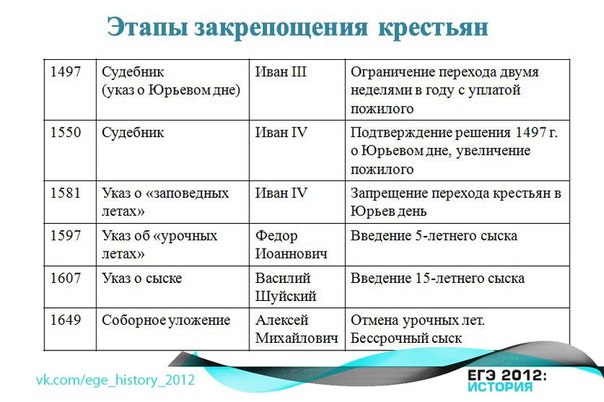

Таблица: этапы закрепощения крестьян

Время ухода от помещика определено двумя неделями (Юрьев день) с уплатой пожилого.

Подтверждено положение о Юрьевом дне, увеличен размер пожилого.

В определённые годы крестьянам запрещено переходить.

Введён 5-летний сыск беглых.

Введён 15-летний сыск беглых.

Урочные лета отменены, введён бессрочный сыск.

Формирование крепостного права в Русском государстве

Первым шагом к закрепощению свободных крестьян стал Судебник Ивана III 1497 года. Одним из его положений было назначение срока, когда крестьянина мог уйти от помещика. Это был Юрьев день, праздник святого Георгия Победоносца. Приходился он на 26 ноября по старому стилю (9 декабря). За неделю до и неделю после него землепашец мог уйти от феодала. Посевы к этому времени были уже убраны, а, следовательно, крестьянин рассчитывался по всем государственным налогам и всем видам натуральных и денежных обязанностей в пользу помещика. Крестьянин должен был уплатить пожилое — компенсацию землевладельцу за потерю работника.

А в 1649 году Соборное Уложение Алексея Михайловича Романова окончательно закрепостило крестьян. Сыск беглых стал бессрочным, даже если крестьянин бежал много лет назад, женился на свободной, родил детей. Его находили, и вместе со всеми домочадцами возвращали со всем имуществом барину.

Помимо крестьян-землепашцев в личной собственности помещиков находились многочисленные дворовые люди, прислуга, конюхи, повара. Из дворни набирались крепостные театральные и балетные труппы.

Категории несвободных граждан на Руси

Несвободные люди на Руси появились одновременно с формированием государства. Они могли быть как временно несвободны, так и пожизненно. Разделить их можно условно на три категории: смерды, закупы, холопы.

Смерды

Смерды — изначально свободные землепашцы, со временем закреплённые на земле, которую обрабатывали. Земля могла, как принадлежать самому смерду и наследоваться его сыновьями, так и быть в собственности князя или монастыря. Смерды были обязаны платить налоги князю и отбывать натуральные повинности, выставлять пешее войско или обеспечивать его лошадьми и фуражом. Помимо несвободы и хозяйственной зависимости они были ущемлены в правах. По Русской Правде за убийство людина (свободного общинника) полагалась вира 40 гривен, за убийство смерда – 5 гривен.

Закупы

Закупы — работники, заключившие с феодалом ряд (договор), согласно которому продавали себя на определённый срок или до погашения, взятого по ряду. Чаще всего крестьянин, чтобы избежать голодной смерти, брал у феодала семена, инвентарь, скот, реже — деньги. Селился на земле своего временного хозяина и отдавал часть урожая. После отработки долга был свободен покинуть место жительства. При попытке бежать от землевладельца, не рассчитавшись – становился обельным холопом.

Холопы

Остальные категории крестьян были свободными общинниками и жили на своей земле. В случае войны, эпидемии, неурожая они могли сняться с насиженных мест и уйти в другие земли. Именно это и стало причиной постепенного закрепощения землепашцев.

Две теории происхождения крепостничества в России.

В XIX веке сформировались две теории происхождения крепостного права — указная и безуказная. Согласно указной теории, автором которой был русский историк Сергей Михайлович Соловьёв, крепостное право стало результатом деятельности государства. По его мнению, последовательная политика Московского царства, а позднее Российской империи, закрепила крестьян исходя из потребности страны. Делалось это для того, чтобы обеспечить материальную базу служилому сословию, несущему тяжёлое бремя государевой службы. Таким образом закреплялись не только крестьяне, но и сами служилые люди.

Другой российский историк, Василий Осипович Ключевский, выдвигал другую, безуказную теорию. По его мнению, законодательные акты не формировали, а всего лишь подтверждали фактически сложившееся положение вещей. На первое место он ставил экономический фактор и частноправовые отношения, позволявший одному классу эксплуатировать другой.

Раб и крепостной

Отличие между крепостным крестьянином и рабом британских американских колоний и США в 1619–1865 годах.

Раб британских колоний

Субъект права

Был неправомочен: в суде за проступки раба нёс ответственность его владелец. В отношении самого невольника всю степень его ответственности определял сам рабовладелец, он мог назначить любое наказание, вплоть до казни.

В отличие от раба, сам представлял себя в суде, мог выступать свидетелем, в том числе и против помещика. За убийство крепостных помещиков судили. С 1834 по 1845 годы было привлечено к суду 2 838 дворян, 630 из них было осуждено. Самым громким процессом был суд над помещицей Дарьей Николаевной Салтыковой. За убийство нескольких десятков крепостных она была лишена дворянства и приговорена к смерти, которую заменили пожизненным заключением.

Собственность

Раб не мог владеть собственностью. Его жилище, одежда, питание и орудия труда принадлежали плантатору.

Крепостной жил в собственном жилище, работал своими орудиями, сам обеспечивал себя. Мог заниматься отхожим промыслом. В месяцы, не занятые работой на земле, крестьяне отправлялись на стройки, в шахты, на фабрики, занимались извозом и мелким производством. В XIX веке ежегодно на отхожие промыслы уходило более 5 миллионов человек

Семья

Раб не мог иметь семью.

Крепостной венчался с женой и его брак был освящён церковью

Возможность освобождения

Возможность освободиться была только в некоторых штатах. Получившего свободу раба могли опять продать на аукционе в штатах, где рабство было закреплено законодательно.

Крепостной мог выкупиться у помещика. Так, родоначальник династии меценатов Морозовых, Савва Васильевич, начав с работы ткачом-кустарем, выкупился у помещика с пятью сыновьями за немыслимые по тем временам деньги — 17 тысяч рублей. Гучковы, Рябушинские и многие другие богатые династии были выходцами из крепостных.

Зачастую законные права крепостных не соблюдались, указы государей носили рекомендательный характер. Поэтому жестокое обращение и произвол помещиков были не исключением, а правилом в Российской Империи. Самыми бесправными были не крестьяне (за них вступалась община и государственные чиновники), а дворня — слуги, живущие при поместьях или городских домах помещиков. В разное время количество крепостных крестьян в России составляло от 27 до 53%.

Отмена крепостного права

Таблица: форма закрепощения крестьян

Раннефеодальное государство (IX-XI вв.)

Смерды – зависимые от князя пахари.

Феодальная раздробленность (XII-XIII вв.)

Формирование централизованного государства

1581-1592гг. – Бегство крестьян из родных мест из-за опричнины → временное запрещение перехода (отмена Юрьева дня).

1597г. – Розыск беглых крестьян и возвращение их феодалам. Пятилетний срок сыска беглых крестьян (попытка удержать крестьянство на месте).

1614г. – как и при введении Юрьева дня, первым льготные права получил в Троице-Сергиев монастырь, которому в качестве награды за оборону в годы интервенции было разрешено сыскивать своих крестьян в течение 9 лет.

1641г. – после нового коллективного челобитья дворян срок сыска беглых крестьян был увеличен до 10 лет.

Работы, выполнявшиеся крестьянами на их господ. Создание основанного на крестьянском труде барщинного хозяйства было для землевладельца необходимостью, если он хотел повысить качество продукции увеличить доходы своего хозяйства.

Работа на владельческой пашне и сенокосе, в огородах и садах, по возведению и ремонту усадебных строений, мельниц, плотин и т.д.

Включающая в себя как продукты земледелия и скотоводства, так и изделия домашней промышленности, как никакая другая, способствовала консервации натурального характера экономики.

Денежный оброк в XVII веке за редким исключением еще не играл самостоятельной роли и чаще всего сочетался с барщинными повинностями и натуральными платежами.

Становление и этапы развития крепостного права в России.

Крепостничество представляет собой любую зависимость крестьян от землевладельца, запрет менять прописку и хозяина. Первым юридическим актом в этом направлении стала ст. 57 Судебника 1497г., установившая правило "Юрьева дня" (осенний праздник, представляющий собой определенный и очень ограниченный срок перехода крестьян к другому землевладельцу после расчета с прежним). Это положение было развито в Судебнике 1550г. С 1581г. вводятся "заповедные лета", в течение которых даже установленный переход крестьян запрещался. Составлявшиеся в 50-90гг. писцовые книги стали документальным основанием в процессе прикрепления крестьян. С конца ХYI века начали издаваться указы об "урочных летах", устанавливающие сроки сыска и возвращения беглых крестьян. В 1597г. издается указ о сыске беглых крестьян, ушедших не позднее 5лет до издания этого закона. В 1607 году "урочные лета" были увеличены до 15 лет. Заключительным актом закрепощения стало Соборное Уложение 1649г., отменявшее "урочные лета" и устанавливавшее бессрочность сыска для беглого крестьянина, его имущества, а также для его жены и детей. Закон определял наказания для укрывателей беглых крестьян и распространял правило о прикреплении на все категории крестьян.

Процесс закрепощения охватывает и государственных, и дворцовых,и крестьян, принадлежавших монастырям.

Прикрепление крестьян к земле и личности феодала было оформлено как наследственное и потомственное состояние.

Прикрепление развивалось двумя путями: внеэкономическим и экономическим (кабальным). В XY в. существовали две основные категории крестьян: старожильцы и новоприходцы. Первые вели свое хозяйство и в полном объеме несли свои повинности, составляя основу феодального хозяйства. Феодал стремился закрепить их за собой, предотвратить переход к другому хозяину. Вторые, как вновь прибывшие не могли полностью нести бремя повинностей и пользовались определенными льготами, получали займы и кредиты. Их зависимость от хозяина была долговой, кабальной. По форме зависимости крестьянин мог быть половником (работать за половину урожая) или серебряником (работать за проценты).

Внеэкономическая зависимость проявлялась в институте холопства. Закон ограничивал поступление в холопство от поступления в кабалу. Кабала- письменное долговое обязательство, приводившее к потере свободы. Она использовалась для установления фактически крепостной зависимости.

Развитие кабального холопства: в отличие от полного кабальный холоп не мог передаваться по завещанию, его дети не становились холопами -привело к уравниванию статуса холопов с крепостными. Наделы холопов и кабальных людей облагались государственными повинностями наряду с крестьянскими дворами.

Помещики в отношении крестьян обладали широкими полномочиями:распоряжались их имуществом, осуществляли суд, разбирали споры и иски между крестьянами, распоряжались ими, как своей собственностью, могли продать их, разлучая жен и мужей, родителей и детей, закладывать, завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям.

Система крепостной зависимости отражала интересы не только феодалов, но и государственной власти, так как позволяла более эффективно вести борьбу с крестьянскими выступлениями, усиливать налоговое бремя, возлагая на помещиков полицейские функции.

По Указу 1767г. крестьянам было запрещено жаловаться на своих помещиков под угрозой тяжких телесных наказаний и каторжных работ.В условиях тяжелой классовой борьбы Петр 1 делал попытки сгладить противоречия, отменить наиболее ужасные формы помещичьего произвола. Указом Петра 1 от 15.04.1727г.

15.04.1727г. запрещалась продажа крепостных врозь и без земли. Однако, на практике это не применялось и в стране продолжалась торговля крепостными крестьянами.

Феодально-зависимыми являлись и государственные крестьяне. Они несли различные повинности и платили оброк государству. Но их правовое положение было несколько лучшим. Их не могли продать, отдать какому-либо частному владельцу. Количество их продолжало сокращаться за счет раздачи их дворянам (особенно в царствование Екатерины II).

Крестьяне по-разному реагировали на произвол феодалов. Массовое распространение получил побег.Доведенные до отчаяния крестьяне поднимали восстания.

Вторая половина XYII-XYIII вв. -период трех мощных крестьянских восстаний :под руководством Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.Абсолютистское государство жесткими мерами подавляло всякие выступления эксплуатируемых масс, карая восставших,членов их семей.

Становление и этапы развития крепостного права в России.

Крепостничество представляет собой любую зависимость крестьян от землевладельца, запрет менять прописку и хозяина. Первым юридическим актом в этом направлении стала ст. 57 Судебника 1497г., установившая правило "Юрьева дня" (осенний праздник, представляющий собой определенный и очень ограниченный срок перехода крестьян к другому землевладельцу после расчета с прежним). Это положение было развито в Судебнике 1550г. С 1581г. вводятся "заповедные лета", в течение которых даже установленный переход крестьян запрещался. Составлявшиеся в 50-90гг. писцовые книги стали документальным основанием в процессе прикрепления крестьян. С конца ХYI века начали издаваться указы об "урочных летах", устанавливающие сроки сыска и возвращения беглых крестьян. В 1597г. издается указ о сыске беглых крестьян, ушедших не позднее 5лет до издания этого закона. В 1607 году "урочные лета" были увеличены до 15 лет. Заключительным актом закрепощения стало Соборное Уложение 1649г., отменявшее "урочные лета" и устанавливавшее бессрочность сыска для беглого крестьянина, его имущества, а также для его жены и детей. Закон определял наказания для укрывателей беглых крестьян и распространял правило о прикреплении на все категории крестьян.

Процесс закрепощения охватывает и государственных, и дворцовых,и крестьян, принадлежавших монастырям.

Прикрепление крестьян к земле и личности феодала было оформлено как наследственное и потомственное состояние.

Прикрепление развивалось двумя путями: внеэкономическим и экономическим (кабальным). В XY в. существовали две основные категории крестьян: старожильцы и новоприходцы. Первые вели свое хозяйство и в полном объеме несли свои повинности, составляя основу феодального хозяйства. Феодал стремился закрепить их за собой, предотвратить переход к другому хозяину. Вторые, как вновь прибывшие не могли полностью нести бремя повинностей и пользовались определенными льготами, получали займы и кредиты. Их зависимость от хозяина была долговой, кабальной. По форме зависимости крестьянин мог быть половником (работать за половину урожая) или серебряником (работать за проценты).

Внеэкономическая зависимость проявлялась в институте холопства. Закон ограничивал поступление в холопство от поступления в кабалу. Кабала- письменное долговое обязательство, приводившее к потере свободы. Она использовалась для установления фактически крепостной зависимости.

Развитие кабального холопства: в отличие от полного кабальный холоп не мог передаваться по завещанию, его дети не становились холопами -привело к уравниванию статуса холопов с крепостными. Наделы холопов и кабальных людей облагались государственными повинностями наряду с крестьянскими дворами.

Помещики в отношении крестьян обладали широкими полномочиями:распоряжались их имуществом, осуществляли суд, разбирали споры и иски между крестьянами, распоряжались ими, как своей собственностью, могли продать их, разлучая жен и мужей, родителей и детей, закладывать, завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям.

Система крепостной зависимости отражала интересы не только феодалов, но и государственной власти, так как позволяла более эффективно вести борьбу с крестьянскими выступлениями, усиливать налоговое бремя, возлагая на помещиков полицейские функции.

По Указу 1767г. крестьянам было запрещено жаловаться на своих помещиков под угрозой тяжких телесных наказаний и каторжных работ.В условиях тяжелой классовой борьбы Петр 1 делал попытки сгладить противоречия, отменить наиболее ужасные формы помещичьего произвола. Указом Петра 1 от 15.04.1727г.

15.04.1727г. запрещалась продажа крепостных врозь и без земли. Однако, на практике это не применялось и в стране продолжалась торговля крепостными крестьянами.

Феодально-зависимыми являлись и государственные крестьяне. Они несли различные повинности и платили оброк государству. Но их правовое положение было несколько лучшим. Их не могли продать, отдать какому-либо частному владельцу. Количество их продолжало сокращаться за счет раздачи их дворянам (особенно в царствование Екатерины II).

Крестьяне по-разному реагировали на произвол феодалов. Массовое распространение получил побег.Доведенные до отчаяния крестьяне поднимали восстания.

Вторая половина XYII-XYIII вв. -период трех мощных крестьянских восстаний :под руководством Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.Абсолютистское государство жесткими мерами подавляло всякие выступления эксплуатируемых масс, карая восставших,членов их семей.

Крепостное право – подтверждённое законодательно положение, при котором крестьянин не мог уйти с земли, за которой закреплён, без разрешения власти. Беглого крестьянина ловили, наказывали и насильственно возвращали назад. Крепостного по решению помещика могли продать, сослать на каторгу, отдать в солдаты.

Причины возникновения крепостного права

Но сама по себе земля не кормит, её нужно обрабатывать. Учитывая, что служилый человек проводил на украинах (границах) и в походах до десяти месяцев в году, сам он этого делать не мог, даже если бы умел и хотел. Более того, помимо пропитания с земли он должен был приобретать и содержать всё необходимое для похода: коня, оружие, доспехи. Нужны были крестьяне, которые обрабатывали землю и обеспечивали помещика всем необходимым.

Так же нужно отметить низкий уровень производительности сельского хозяйства. Если в странах Средиземноморья урожай доходил до 1:12 (посеянный мешок пшеницы давал 12 мешков урожая), в Европе это 1:6, на Руси — 1:3. Крестьянину было непросто прокормить себя и свою семью. Поэтому когда феодал начинал отбирать часть продукта для удовлетворения своих потребностей, крестьяне стремились сбежать. Еще один фактор — нашествия врагов и эпидемии, от которых тоже бежали на лучшие земли. Плотность населения резко снижалась, и как следствие, сокращалось количество произведённой продукции.

Самым масштабным периодом, когда многие территории практически обезлюдели, стала Смута. Чтобы обеспечить зарождающееся дворянство материальными ресурсами, необходимо было закрепить крестьян на земле.

Таблица: этапы закрепощения крестьян

Время ухода от помещика определено двумя неделями (Юрьев день) с уплатой пожилого.

Подтверждено положение о Юрьевом дне, увеличен размер пожилого.

В определённые годы крестьянам запрещено переходить.

Введён 5-летний сыск беглых.

Введён 15-летний сыск беглых.

Урочные лета отменены, введён бессрочный сыск.

Формирование крепостного права в Русском государстве

Первым шагом к закрепощению свободных крестьян стал Судебник Ивана III 1497 года. Одним из его положений было назначение срока, когда крестьянина мог уйти от помещика. Это был Юрьев день, праздник святого Георгия Победоносца. Приходился он на 26 ноября по старому стилю (9 декабря). За неделю до и неделю после него землепашец мог уйти от феодала. Посевы к этому времени были уже убраны, а, следовательно, крестьянин рассчитывался по всем государственным налогам и всем видам натуральных и денежных обязанностей в пользу помещика. Крестьянин должен был уплатить пожилое — компенсацию землевладельцу за потерю работника.

А в 1649 году Соборное Уложение Алексея Михайловича Романова окончательно закрепостило крестьян. Сыск беглых стал бессрочным, даже если крестьянин бежал много лет назад, женился на свободной, родил детей. Его находили, и вместе со всеми домочадцами возвращали со всем имуществом барину.

Помимо крестьян-землепашцев в личной собственности помещиков находились многочисленные дворовые люди, прислуга, конюхи, повара. Из дворни набирались крепостные театральные и балетные труппы.

Категории несвободных граждан на Руси

Несвободные люди на Руси появились одновременно с формированием государства. Они могли быть как временно несвободны, так и пожизненно. Разделить их можно условно на три категории: смерды, закупы, холопы.

Смерды

Смерды — изначально свободные землепашцы, со временем закреплённые на земле, которую обрабатывали. Земля могла, как принадлежать самому смерду и наследоваться его сыновьями, так и быть в собственности князя или монастыря. Смерды были обязаны платить налоги князю и отбывать натуральные повинности, выставлять пешее войско или обеспечивать его лошадьми и фуражом. Помимо несвободы и хозяйственной зависимости они были ущемлены в правах. По Русской Правде за убийство людина (свободного общинника) полагалась вира 40 гривен, за убийство смерда – 5 гривен.

Закупы

Закупы — работники, заключившие с феодалом ряд (договор), согласно которому продавали себя на определённый срок или до погашения, взятого по ряду. Чаще всего крестьянин, чтобы избежать голодной смерти, брал у феодала семена, инвентарь, скот, реже — деньги. Селился на земле своего временного хозяина и отдавал часть урожая. После отработки долга был свободен покинуть место жительства. При попытке бежать от землевладельца, не рассчитавшись – становился обельным холопом.

Холопы

Остальные категории крестьян были свободными общинниками и жили на своей земле. В случае войны, эпидемии, неурожая они могли сняться с насиженных мест и уйти в другие земли. Именно это и стало причиной постепенного закрепощения землепашцев.

Две теории происхождения крепостничества в России.

В XIX веке сформировались две теории происхождения крепостного права — указная и безуказная. Согласно указной теории, автором которой был русский историк Сергей Михайлович Соловьёв, крепостное право стало результатом деятельности государства. По его мнению, последовательная политика Московского царства, а позднее Российской империи, закрепила крестьян исходя из потребности страны. Делалось это для того, чтобы обеспечить материальную базу служилому сословию, несущему тяжёлое бремя государевой службы. Таким образом закреплялись не только крестьяне, но и сами служилые люди.

Другой российский историк, Василий Осипович Ключевский, выдвигал другую, безуказную теорию. По его мнению, законодательные акты не формировали, а всего лишь подтверждали фактически сложившееся положение вещей. На первое место он ставил экономический фактор и частноправовые отношения, позволявший одному классу эксплуатировать другой.

Раб и крепостной

Отличие между крепостным крестьянином и рабом британских американских колоний и США в 1619–1865 годах.

Раб британских колоний

Субъект права

Был неправомочен: в суде за проступки раба нёс ответственность его владелец. В отношении самого невольника всю степень его ответственности определял сам рабовладелец, он мог назначить любое наказание, вплоть до казни.

В отличие от раба, сам представлял себя в суде, мог выступать свидетелем, в том числе и против помещика. За убийство крепостных помещиков судили. С 1834 по 1845 годы было привлечено к суду 2 838 дворян, 630 из них было осуждено. Самым громким процессом был суд над помещицей Дарьей Николаевной Салтыковой. За убийство нескольких десятков крепостных она была лишена дворянства и приговорена к смерти, которую заменили пожизненным заключением.

Собственность

Раб не мог владеть собственностью. Его жилище, одежда, питание и орудия труда принадлежали плантатору.

Крепостной жил в собственном жилище, работал своими орудиями, сам обеспечивал себя. Мог заниматься отхожим промыслом. В месяцы, не занятые работой на земле, крестьяне отправлялись на стройки, в шахты, на фабрики, занимались извозом и мелким производством. В XIX веке ежегодно на отхожие промыслы уходило более 5 миллионов человек

Семья

Раб не мог иметь семью.

Крепостной венчался с женой и его брак был освящён церковью

Возможность освобождения

Возможность освободиться была только в некоторых штатах. Получившего свободу раба могли опять продать на аукционе в штатах, где рабство было закреплено законодательно.

Крепостной мог выкупиться у помещика. Так, родоначальник династии меценатов Морозовых, Савва Васильевич, начав с работы ткачом-кустарем, выкупился у помещика с пятью сыновьями за немыслимые по тем временам деньги — 17 тысяч рублей. Гучковы, Рябушинские и многие другие богатые династии были выходцами из крепостных.

Зачастую законные права крепостных не соблюдались, указы государей носили рекомендательный характер. Поэтому жестокое обращение и произвол помещиков были не исключением, а правилом в Российской Империи. Самыми бесправными были не крестьяне (за них вступалась община и государственные чиновники), а дворня — слуги, живущие при поместьях или городских домах помещиков. В разное время количество крепостных крестьян в России составляло от 27 до 53%.

Отмена крепостного права

Таблица: форма закрепощения крестьян

Раннефеодальное государство (IX-XI вв.)

Смерды – зависимые от князя пахари.

Феодальная раздробленность (XII-XIII вв.)

Формирование централизованного государства

1581-1592гг. – Бегство крестьян из родных мест из-за опричнины → временное запрещение перехода (отмена Юрьева дня).

1597г. – Розыск беглых крестьян и возвращение их феодалам. Пятилетний срок сыска беглых крестьян (попытка удержать крестьянство на месте).

1614г. – как и при введении Юрьева дня, первым льготные права получил в Троице-Сергиев монастырь, которому в качестве награды за оборону в годы интервенции было разрешено сыскивать своих крестьян в течение 9 лет.

1641г. – после нового коллективного челобитья дворян срок сыска беглых крестьян был увеличен до 10 лет.

Работы, выполнявшиеся крестьянами на их господ. Создание основанного на крестьянском труде барщинного хозяйства было для землевладельца необходимостью, если он хотел повысить качество продукции увеличить доходы своего хозяйства.

Работа на владельческой пашне и сенокосе, в огородах и садах, по возведению и ремонту усадебных строений, мельниц, плотин и т.д.

Включающая в себя как продукты земледелия и скотоводства, так и изделия домашней промышленности, как никакая другая, способствовала консервации натурального характера экономики.

Денежный оброк в XVII веке за редким исключением еще не играл самостоятельной роли и чаще всего сочетался с барщинными повинностями и натуральными платежами.

В течение многих веков в России формировалась система отношений между землевладельцами-помещиками и крестьянами, получившая название крепостного права. Этому способствовали многие факторы: государственное устройство, менталитет, обычаи и др. Крепостничество стало позорной страницей в русской истории, поэтому его отмена была встречена населением с радостью.

Понятие крепостного права

Особенности крепостного права:

- невозможность для крестьянина покинуть по своему желанию территорию, к которой он прикреплен;

- при побеге его объявляют в розыск;

- передача крепостных крестьян по наследству;

- наследование статуса крепостного крестьянина его потомками;

- запрет на приобретение земли для крепостных крестьян;

- распоряжение крестьянином как собственностью помещика.

Предпосылки крепостного права

Среди ученых ведется спор о том, когда появилось крепостное право. Отдельные его черты можно наблюдать с XI века, во время становления древнерусского государства. Тогда уже существовали группы людей, подвластных феодальной знати ‒ холопы, челядь, закупы, смерды. И если холопы, челядь и закупы были совершенно бесправны, приравниваясь в своем статусе к рабам, то смерды представляли собой крестьян, имевших свою землю или работавших на город или церковь. В Киевской Руси землевладельцы прежде всего использовали труд холопов, челяди и закупов, но и смерды постепенно попадали в зависимость от феодалов.

История крепостной зависимости

Начало крепостного права

В XV веке на Руси формируется институт поместного землевладения, когда государственная земля вместе с проживающими там свободными крестьянами отдавалась в собственность князя или боярина за военную, государственную службу или иные заслуги. Крестьяне должны были платить помещику часть своих доходов в натуральном или денежном эквиваленте.

Судебником 1497 г. впервые устанавливается ограничение для крестьян на переход к другому хозяину. Теперь крестьянин может покинуть своего помещика только за неделю до и после Юрьева дня (26 ноября). При этом он должен заплатить феодалу отступные и отработать барщину.

Крепостное право в XVI ‒ XVII веках

В 1581 г. указом царя Федора Иоанновича отменялся Юрьев день. Часто крестьяне были вынуждены брать у землевладельца в долг хлеб, орудия труда, деньги, попадая в долговое рабство. Единственным способом избежать кабалы был побег. Сначала срок розыска составлял 5 лет, потом 15. Крестьяне бежали на юг в Малороссию, на север в Сибирь и за границу, например, в Польшу. Известны случаи, когда убегали целыми семействами. Многие крестьяне подавались на Дон и Волгу в вольное казачество.

Царь Алексей Михайлович Соборным уложением 1649 г. сделал срок розыска беглых крестьян бессрочным. В любой момент, даже с новой семьей, они подлежали возврату помещику. За укрывательство беглых вводился штраф, битье кнутом и тюрьма. Крестьяне полностью прикреплялись к земельному наделу своего хозяина, их собственность переходила к нему. Теперь он мог передавать их по наследству или продать другому барину с землей или без. Однако помещик должен был обеспечить крестьянина земельным наделом и необходимым имуществом, убийство крестьян запрещалось.

Ухудшение положения крепостных

В XVIII веке положение крепостного крестьянства только усугубилось. Податная реформа окончательно прикрепила крестьян к земле. Помещики стали отдавать крепостных в рекруты на службу в армию на 25 лет. Служба была настолько суровой, что многие из крестьян живыми не возвращались, а некоторые предпочитали покончить собой, лишь бы не попасть в рекруты. Самоубийства вообще были частым явлением среди крепостных из-за жестокого обращения и насилия помещиков. Попытка самоубийства трактовалась законом как покушение на порчу собственности помещика, и выжившему крестьянину грозило строгое наказание, вплоть до ссылки на каторгу.

Дворяне получают право ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу. В 1767 г. крестьянам запретили подавать челобитные на своих помещиков императору.

Крепостные подвергались страшному произволу со стороны своих хозяев: их продавали, разлучали с семьями, применяли телесные наказания, истязали и убивали. Известна история помещицы Салтычихи, которая с особой жестокостью погубила множество своих крестьян. Над ней состоялся суд, по итогу которого она была лишена дворянского звания и заключена в тюрьму на пожизненный срок. Однако этот случай не был единичным, жестокость многих помещиков не знала границ.

Реформы XIX века

В 1855 г. на престол вступил Александр II, замысливший крестьянскую реформу. В 1861 г. он подписал Манифест об отмене крепостного права. Крепостные получили личную свободу и права. Однако взамен они попадали в имущественную зависимость от помещика. За отводимые им земельные наделы крестьяне должны были отбыть рабочую повинность или выплатить деньги для большинства неподъемные.

Реформа стала компромиссным вариантом. Крестьяне получили личную свободу, но не становились полноправными собственниками земли и членами гражданского общества.

Читайте также: