Психологический эксперимент в школе ссср

Обновлено: 30.06.2024

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Если вы думаете, что манипулировать можно только мнением детей, то вы глубоко ошибаетесь. Перед вами взрослые люди, студенты, которые своим примером иллюстрируют метод внушения. И, кажется, не последнюю роль играет эта милая дама - простая, с ординарной внешностью, но приятнейшим голосом и убедительной манерой общения.

Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.

Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.

За сутки посетители оставили 685 записей в блогах и 7753 комментария.

Зарегистрировалось 23 новых макспаркеров. Теперь нас 5030902.

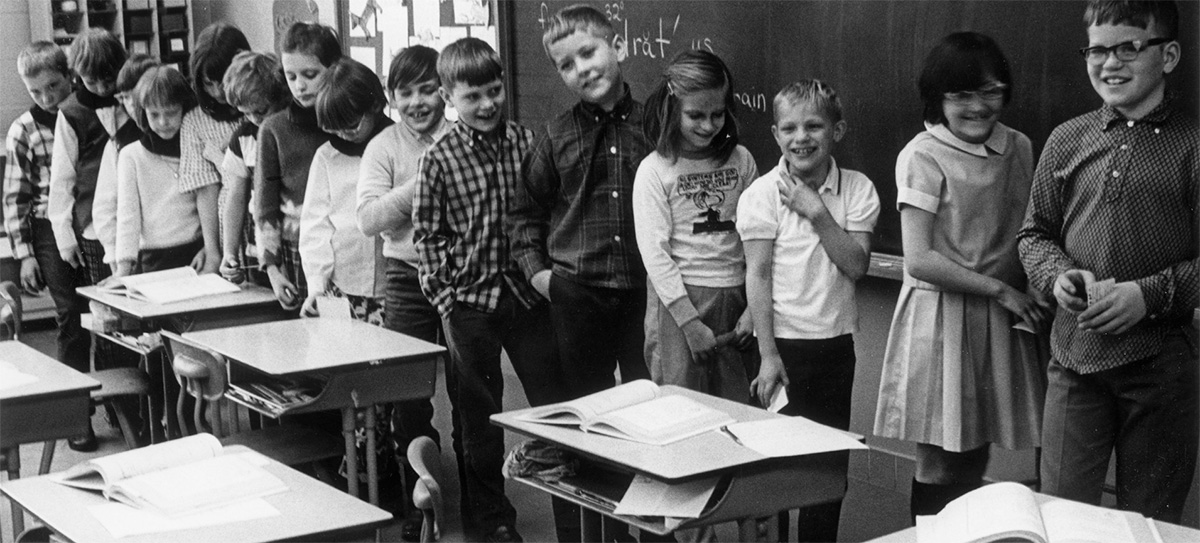

В 1971 году школьники 10 - 12 лет приняли участие в интересном психологическом эксперименте. Руководители эксперимента сначала обратились к руководительнице одного класса, спросив, как будут вести себя ее подопечные в сложной ситуации, когда необходимо сделать выбор: в пользу себя или в пользу коллектива. Классный руководитель не до конца поняла, какого ответа от неё хотят. Тогда её попросили представить тир с двумя мишенями: левая и правая.

В такой тир, действительно, привели детей и рассказали правила. Если ребенок выстрелит в левую мишень, то специальный автомат выбросит рубль, который можно будет потратить так, как захочется. А если в правую мишень, то счетчик бросит деньги в другой стакан, и эти деньги пойдут на общие школьные дела класса. После чего руководитель эксперимента уходил и предупреждал о звонке, после которого зажжется табло на левой и правой мишени, и дети увидят, сколько ребят из класса стреляли в левую мишень, а сколько в правую.

Каждый выстрелил в мишень, которая выкидывала монетку на нужды класса. Следует учесть, что фильм был снят в 1971 году, когда детей в школе старались воспитать коллективистами. Теперь эти дети стали пенсионерами.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Этот фильм пролежал на полке больше много лет, потому что раскрывал секреты воздействия на массовое сознание, которым активно пользовалась и пользуется система. Опыты, показанные в данном фильме объясняют поведение людей и особенно детей. Быть как все — естественное стремление ребёнка.

Учёный или убийца

Психолог (В. Мухина) выбирает добровольцев из аудитории и приглашает их в отдельную комнату, затем вызывает по одному. Каждому демонстрируется один и тот же портрет пожилого человека, только одним психолог говорит, что это видный учёный, другим же представляет его как преступника. Задача испытуемых составить психологический портрет человека, изображённого на портрете. В зависимости от того, как был представлен изображённый человек, испытуемые находят в чертах его лица положительные или отрицательные признаки, присущие учёным или преступникам.

Нападение

Эксперименты показывают то, как человек может додумывать всё, что не смог запомнить, и как люди способны поддаваться мнению окружающих, даже доходя до абсурда. Эксперименты подготовлены и проведены кандидатом психологических наук Валерией Мухиной.

Затем для мальчиков начался новый этап — этап соревнования. В последующие дни Шериф познакомил группы и поставил их в сопернические условия — классические командные игры типа перетягивания каната и бейсбола. По итогам победитель должен был получить трофей, проигравшему же не доставалось ничего.

Для чего это было нужно?

Исследователи хотели показать, что группы единомышленников, погруженные в соперническую среду, могут быстро перейти в серьезное противостояние. Тогда как общие занятия и цели, наоборот, способны сплотить даже непримиримых конкурентов.

Зефирный тест

Один из самых известных психологических тестов с участием детей, который в 60-е годы провел кандидат психологических наук Уолтер Мишель. В эксперименте приняли участие несколько воспитанников Стэнфордского детского сада — от 4 до 6 лет.

Практически все малыши в первую минуту пытались сдержать свои порывы (кроме одной участницы, которая почти целиком съела зефирку еще во время озвучивания условий): кто-то отворачивался от сладости, кто-то крутил ее в руках, нюхал, облизывал, а кто-то отковыривал маленькие кусочки и подъедал. Были те, кто спустя время поддавался соблазну, но некоторые дошли до конца и получили свою заслуженную награду — вторую зефирку.

Для чего это было нужно?

Карие и голубые глаза

Этот психологический эксперимент в 1970 провела учительница Джейн Эллиотт с учениками третьего класса.

Для этого женщина поделила класс на группы — на кареглазых и голубоглазых. В первый день эксперимента Элиотт сказала всем ребятам, что группа с голубыми глазами лучше, умнее и привилегированнее группы кареглазых. Первым разрешалось играть в новом гимнастическом зале, они могли получать дополнительную порцию еды на ланч и задерживаться на перемене. Учительница хвалила голубоглазых за успехи. Кареглазым же в это время запрещалось играть с ребятами из другой группы, пить с ними из одного фонтанчика с водой. Их отсадили на задние парты и вдобавок повесили на них темные воротнички.

Результаты появились мгновенно. Голубоглазые стали делать заметные успехи в учебе, увереннее себя чувствовать, но при этом задирали и обижали кареглазых. Последние же стали тихими и забитыми, перестали справляться с простыми заданиями.

Джейн прекратила эксперимент. Она обсудила с ребятами произошедшее и выяснила, что дети усвоили урок и стали иначе относиться к теме расизма и дискриминации. В конце концов ребята просто обнялись и закончили враждовать.

Для чего это было нужно?

Элиотт задумала провести этот эксперимент под впечатлением от убийства Мартина Лютера Кинга. Она хотела наглядно продемонстрировать детям, как устроен расизм и дискриминация.

Каменное лицо

Исследование провел психолог Эдвард Троник. В нем приняли участие мамы и их маленькие дети.

В первой части эксперимента исследователь попросил родителей пообщаться и поиграть с малышами так, как они привыкли, проявлять привычные эмоции. В такие моменты дети вели себя расслабленно, спокойно взаимодействовали с мамами, смеялись, улыбались.

Для чего это было нужно?

Обе белые

Аналогичный эксперимент был проведен со взрослыми. Несмотря на опыт, образование и интеллект, испытуемые чаще всего поддавались мнению большинства и также называли обе пирамидки белыми.

Для чего это было нужно?

Сладкая или соленая каша

В эксперименте участвуют четыре ребенка. Только на этот раз никто из них заранее не предупрежден об условиях теста, и перед ними не пирамидки, а тарелка с кашей. Она разделена на пять участков: четыре части посыпаны сахаром, пятый — солью. Ведущая предлагает каждому ребенку по очереди попробовать кашу и сказать — сладкая она или соленая. Понятно, что четверо участников говорят, что каша сладкая (ведь им дают попробовать из подслащенных участков). Выбор в этом случае за последним ребенком, которому предлагают соленую часть. Ему нужно принять решение — передать свои реальные ощущения (сказать, что он съел соленую кашу) или поддаться мнению остальных.

Для чего это было нужно?

Для чего это было нужно?

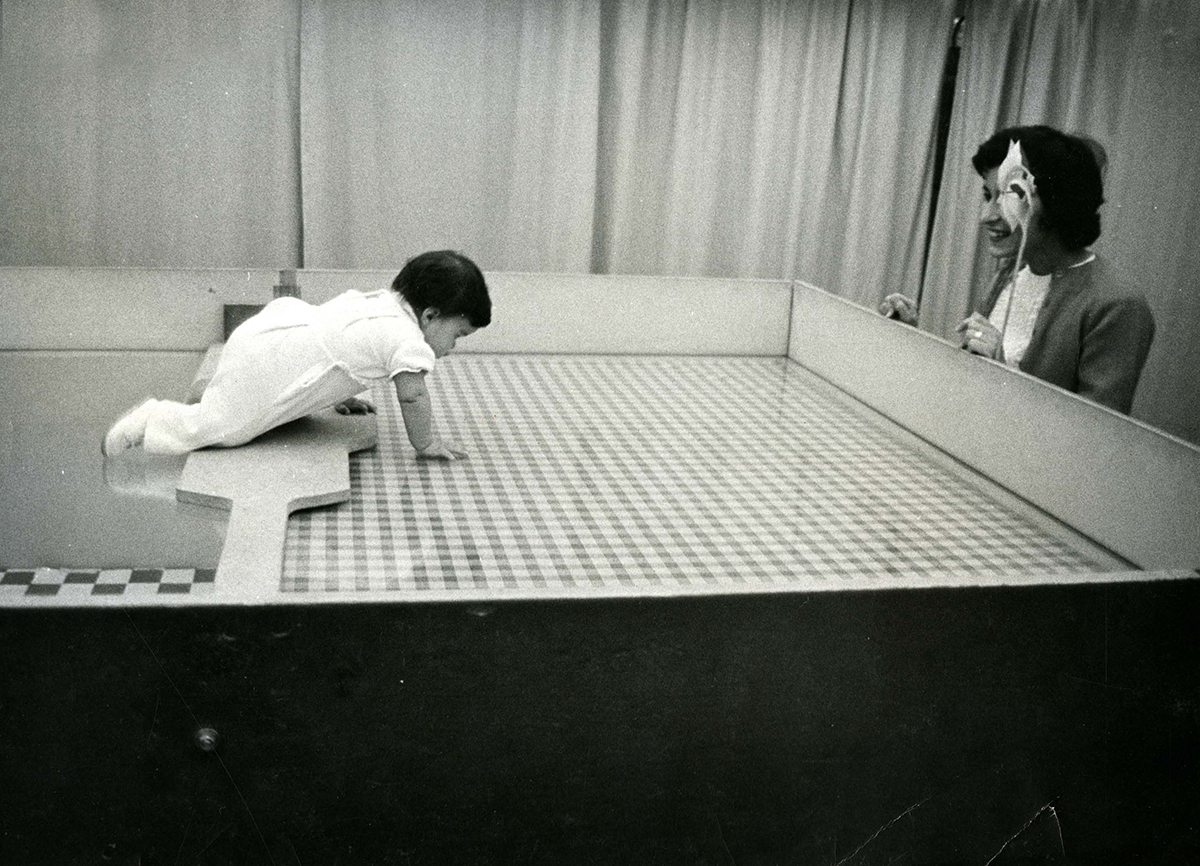

Визуальный обрыв

Эксперимент, проведенный сотрудниками Корнельского университета Элеонор Гибсон и Ричардом Уолком. Для него были отобраны 36 малышей в возрасте от 6 до 14 месяцев, которые уже умеют ползать, но еще не умеют ходить.

Для чего это было нужно?

Кукла Бобо

В 60-е годы психолог Альберт Бандура решил провести эксперимент — копируют ли дети агрессивное поведение взрослых, и если копируют, то насколько сильно.

Исследователь отобрал 72 ребенка (36 мальчиков и 36 девочек) от 3 до 6 лет — воспитанников детского сада при Стэнфордском университете.

Перед началом теста экспериментатор и воспитатель просто последили за малышами и посмотрели, как они взаимодействуют с окружающим миром. Это нужно было, чтобы оценить степень их агрессивности для более точных результатов основного эксперимента. Затем детей разделили на 8 экспериментальных групп (по 6 детей в каждой) и выделили одну контрольную из 24 детей по возрасту, полу и уровню агрессивности.

Каждого участника заводили в одну комнату со взрослым и сажали наблюдать за происходящим. Часть детей из экспериментальных групп наблюдала за агрессивным поведением. Сначала взрослый спокойно играл с конструктором в углу, а потом начинал бить клоуна руками, молотком, пинать его и подбрасывать, садиться на него верхом. Другая часть исследуемых наблюдала за агрессивным и не агрессивным поведением (взрослый просто играл с конструктором) человека своего пола, а еще одна часть — за агрессивным и не агрессивным поведением человека противоположного пола. Контрольная группа не наблюдала ни за кем, но также принимала участие в экспериментальной ситуации.

В итоге оказалось, что дети, которые наблюдали за агрессивными взрослыми, проявляли большую жестокость и агрессию по отношению к Бобо, чем остальные. А испытуемые, которые следили за не агрессивным поведением, спокойнее всех вели себя при взаимодействии с куклой.

Еще несколько наблюдений: дети больше копировали поведение взрослых своего пола, чем противоположного, а мальчики чаще девочек имитировали физическую агрессию.

Для чего это было нужно?

Эксперимент доказал, что дети часто копируют модели поведения, которые видят у взрослых. И проявление агрессии может быть не врожденной, а приобретенной чертой.

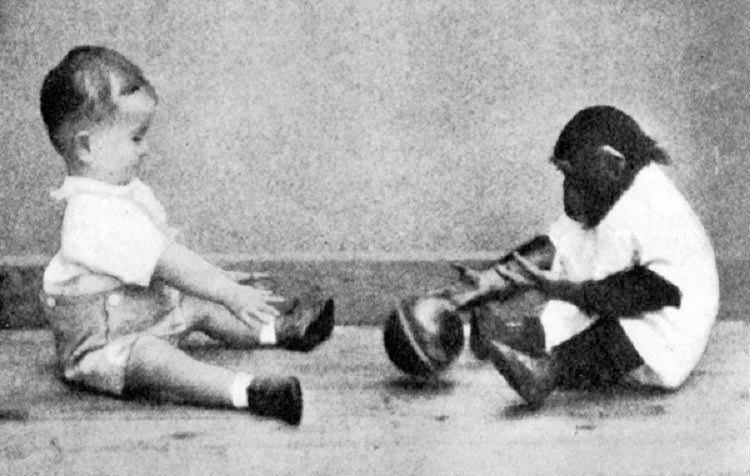

Обезьяна и ребенок

В 30-х годах XX века психолог Уинтроп Келлог решил доказать теорию о том, что если с младенчества воспитывать шимпанзе в человеческой среде, то примат сможет делать все то же, что умеет человек, например, разговаривать, есть ложкой и так далее. Осуществил он свой замысел после того, как в его семье родился сын Дональд. Когда мальчику исполнилось 9 месяцев, Келлог взял на воспитание 7-месячную самку шимпанзе по имени Гуа.

Дональда и Гуа воспитывали вместе, их обоих одевали, во время еды сажали на детский стульчик, одинаково обучали их. Ребенок и обезьяна стали лучшими друзьями и постоянно играли вместе. Тем не менее эксперимент не удался. Шимпанзе действительно стала понимать человеческую речь, научилась некоторым навыкам, но в целом не сильно продвинулась в развитии. В то время как малыш Дональд, наоборот, переняв поведение своей подруги-шимпанзе, начал отставать в развитии: в 19 месяцев мальчик знал и использовал только три слова, стал прыгать, пищать и кусаться. Всего обезьяна и ребенок провели вместе 9 месяцев, вместо запланированных 5 лет.

Для чего это было нужно?

Читайте также: