Процесс спиртового брожения кратко

Обновлено: 28.06.2024

Спиртовое брожение — биохимический процесс ферментации, при котором сахара, такие как глюкоза и фруктоза, разлагаются под действием ферментов с выделением энергии и образованием этилового спирта и углекислого газа. Позволяет получить два моль АТФ на моль глюкозы в анаэробных условиях. Общее уравнение спиртового брожения:

Реакции спиртового брожения

Во время спиртового брожения расщепления глюкозы начинается гликолитическую путем (за исключением бактерии Zymomonas mobilis, в которой глюкоза метаболизируется по пути Энтнера-Дудорова). В гликолитических реакциях глюкоза расщепляется и окисляется до двух молекул пирувата, происходит субстратно фосфорилирования двух молекул АДФ с образованием АТФ, а также восстанавливаются до НАДH две молекулы НАД +. При аэробных условиях НАДH снова окисляется отдавая электроны через ряд посредников в молекулярный кислород, и тогда снова может быть использован в процессе гликолиза. В анаэробных условиях регенерация НАД + происходит в конечных этапах брожения, во время которых акцептором электронов является сам пируват или его производные: в случае спиртового брожения — ацетальдегид.

Ацетальдегид образуется из пирувата путем декарбоксилирования (отщепление углекислого газа), которое катализируется пируватдекарбоксилазы. Этот фермент требует присутствия ионов Mg 2+ и содержит ковалентно присоединен кофермент тиаминпирофосфат.

Следующим шагом является восстановление ацетальдегида к этиловому спирту благодаря переносу гидрид иона с НАДH, образованного в гликолизе. Реакция происходит при участии фермента алкогольдегидрогеназы, содержащий в активном центре ион цинка, который поляризует карбонильную группу субстрата облегчая присоединение гидрида.

Итак конечными продуктами спиртового брожения на одну молекулу глюкозы есть две молекулы этилового спирта, две молекулы CO 2, и две молекулы АТФ. В итоге не происходит ни окисления ни восстановления глюкозы (соотношение C: H одинаковое для исходных веществ (глюкоза) и продуктов (этанол + углекислый газ) и составляет 1: 2).

Распространение

Метаболический путь спиртового брожения имеющийся во многих организмов, в том числе грибов (дрожжей, дрожжеподобных и некоторых плесневых грибов), водорослей, простейших, бактерий, некоторых растений. В части анаэробных организмов он является основным путем получения энергии, например в бактерии Zymomonas mobilis, тогда как многие факультативных анаэробов, например пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae, используют как альтернативу дыханию только при отсутствии кислорода.

В отличие от фермента пируватдекарбоксилазы, что является специфическим для спиртового брожения и отсутствует у организмов, для которых характерно молочнокислого брожения (в том числе и человека), алкогольдегидрогеназа имеется у многих видов, которые могут использовать этанол в качестве источника энергии. В печени человека этот фермент катализирует реакцию обратную таковой у спиртовом брожении.

Использование спиртового брожения

Производство алкогольных напитков

Спиртовое брожение издавна используется для производства алкогольных напитков, таких как вино, пиво, эль. Источником углеводов для этих процессов могут служить различные растения. Часть из них содержат готовые к сбраживания моно- и олигосахариды: например сахароза и фруктоза в виноградном соке. В таком случае ферментация может начинаться без предварительной обработки. С другой стороны зерновые, такие как пшеница, овес, рис и т.д. и другие продукты, содержащие крахмал, сначала должны пройти процесс гидролиза полисахаридов. Продуктом гидролиза является сусло, которое уже содержит сахара готовы к сбраживания.

Виноделие

В виноделии для брожения может использоваться природная смесь грибов и бактерий, присутствующих на кожице винограда. Однако при таком подходе трудно предсказать результаты, поэтому чаще муст пастеризуют или обрабатывают серы IV оксидом, веществом с фунгицидными свойствами, после чего добавляют нужную культуру, чаще всего S. cerevisiae или S. ellipsoideus. Брожение длится 3-5 дней при температуре 20-28 ° C. Содержание алкоголя может достигать 10-18% в зависимости от устойчивости микроорганизмов к этанолу. Полученная смесь подлежит процесса созревания, во время которого происходит окончательное формирование вкуса и аромата вина.

Производство пива и эля

Для пива и эля исходным сырьем является зерно: ячмень, пшеница, рис. Эти продукты содержат крахмал, который может быть сусбтратом для сбраживания только после гидролиза. Для активации гидролитических ферментов зерно проращивают, образованный солод измельчают и смешивают с водой, в таких условиях крахмал и белки разлагаются до простых веществ — мальтозы, глюкозы, аминокислот. Образуется сусло, к которому добавляют хмель, который первично использовался для подавления роста микроорганизмов гниения, и нагревают. После этого происходит инокуляция сусла — добавление культуры дрожжей. Для производства пива чаще всего используют дрожжи низового брожения, такие как Saccharomyces carlsbergensis, которые оседают на дно ферментера. Брожение длится 7-12 дней, образовавшийся продукт имеет pH 4,1-4,2. Дрожжи верхового брожения, такие как S. cerevisiae используются для производства эля, он кислее pH 3,8. После брожения пиво еще некоторое время созревает, после чего к нему обычно добавляют углекислого газа и пастеризуют или стерилизуют фильтрацией.

Крепкие алкогольные напитки, такие как виски, водка, джин, получают технологии схожей с пивоварения, дополненной перегонкой.

Хлебопечение

Дрожжи используются людьми для изготовления хлеба уже по крайней мере 4,5 тысячелетий, о чем свидетельствуют древнеегипетские рисунки, на которых подробно изображен этот процесс, а также пекарня 2575 до н. е. найдена в районе некрополя Гизы.

Производство биотоплива

Этанол, полученный в процессе спиртового брожения, может быть использован как недорогое и возобновляемые источники энергии. В качестве сырья для производства этанолового биотоплива используется растительный материал, богатый сахарозу, крахмал или целлюлозу: кукурузу, пшеницу, сахарную свеклу и тростник, солому, отходы деревообрабатывающей промышленности, бытовые отходы растительного происхождения и тому подобное. Обычно сырье химически обрабатывают с целью гидролиза полисахаридов до мономеров, после чего к полученной массе добавляют выносливые штаммы дрожжей.

Производство глицерина

Во время Второй мировой войны Германия имела большую потребность в глицерин, для изготовления взрывчатого вещества нитроглицеролу. Импорт глицерина был ограничен британской морской блокадой, поэтому предпринимались попытки наладить собственное производство. К тому времени было известно, что глицерин в небольших количествах образуется при спиртового брожения с участием S. cerevisiae. Немецкий ученый Карл Нойберг нашел способ модифицировать процесс таким образом, чтобы выход этого вещества был значительно выше. Для этого он добавил в среду с дрожжами 3,5% сульфита натрия при pH 7,0. Бисульфит ионы образуют комплекс с ацетальдегидом, в результате чего последний становится недоступным для восстановления в этанол. Поскольку дрожжи одинаково нуждаются акцептора электронов и водорода, они используют с этой целью один из промежуточных продуктов гликолиза — дигидроксиацетонфосфат, что восстанавливается до глицеролфосфату. Последний превращается в глицерин вследствие дефосфорилювання.

Это открытие позволило Германии получать около 1000 тонн глицерина в месяц, благодаря тому, что большинство пивоварен был превращен в фабрики по производству этого вещества. После наступления мира такой путь получения глицерина ни был экономически конкурентоспособным и потому прекратился.

Процесс превращения микроорганизмами содержащегося в субстрате сахара в спирт и углекислый газ получил название спиртового брожения. Человечество знало и использовало этот микробиологический процесс в своей жизни значительно раньше, чем был открыт мир микроорганизмов. Упоминания о приготовлении опьяняющих напитков из винограда, плодов, ягод, зерна и пр. встречаются в древнейших летописях многих стран и народов.

В настоящее время о спиртовом брожении утвердилось представление как о сложном биохимическом процессе: сбраживание сахара живыми дрожжевыми клетками рассматривается как важнейшая часть их обмена веществ.

Возбудители спиртового брожения

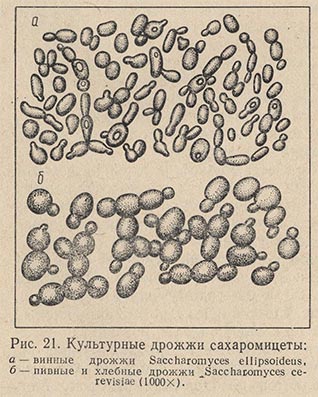

Наиболее энергичными возбудителями спиртового брожения являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae (рис. 21). Они очень широко распространены в природе и встречаются в почве, в воздухе, на фруктах, винограде, ягодах, особенно в летнее время.

Кроме дрожжей, возбуждать спиртовое брожение способны и отдельные представители плесневых грибов, дрожжеподобные организмы и некоторые бактерии. Спиртовое брожение, возбуждаемое плесневыми грибами и бактериями, протекает с иными количественными соотношениями между основными и побочными продуктами, а также с образованием таких веществ, которые не возникают при брожении, возбуждаемом дрожжами.

Химизм спиртового (алкогольного) брожения

В раскрытие химизма спиртового брожения много творческого труда было вложено нашими отечественными учеными, особенно Л. А. Ивановым, С. П. Костычевым, А. Н. Лебедевым, А. Е. Фаворским, а также зарубежными учеными - Нейбергом, Мейергофом и другими, которые с достаточной полнотой и достоверностью установили следующие положения:

1. Брожение является целиком ферментативным процессом. Роль дрожжей при спиртовом брожении заключается в том, что они вырабатывают ферменты, осуществляющие глубокое расщепление такого сложного органического вещества, каким является сахар.

2. Алкогольное брожение не является ступенчатым процессом с последовательной сменой биохимических реакций. В естественных условиях в бродящей среде одновременно совершаются превращения огромного числа молекул сахара, а следовательно, в один и тот же момент можно наблюдать все фазы процесса - параллельное протекание всех реакций. Считают, что фосфорилирование одной молекулы гексозы идет с одновременным сбраживанием второй.

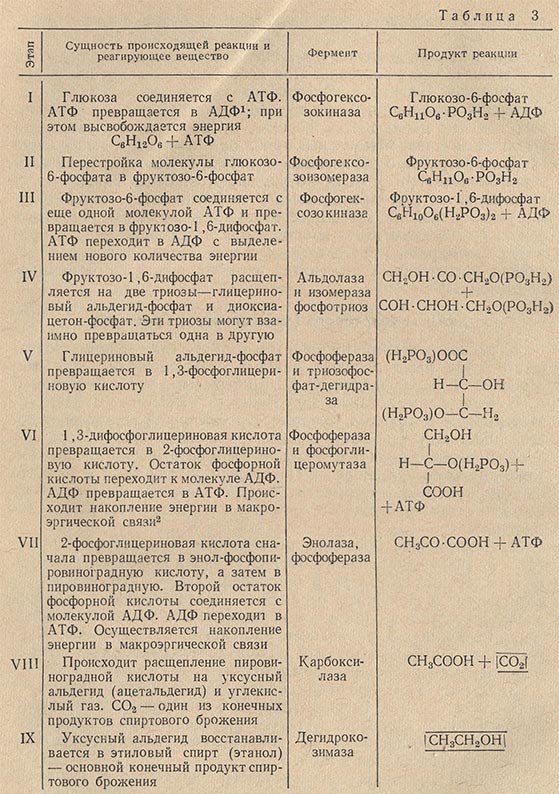

3. В спиртовом брожении обязательное участие принимает фосфорная кислота, перенос которой осуществляется аденозин-трифосфорной кислотой (АТФ). Последовательный ход превращений моносахаридов по современной схеме спиртового брожения представлен в табл. 3.

Реакция восстановления уксусного альдегида в этиловый алкоголь является как бы завершающим этапом брожения.

На основе современной схемы спиртового брожения объясняется механизм и многих других видов брожения - молочнокислого, маслянокислого, глицеринового.

Наиболее благоприятной концентрацией сахара в бродящей среде является концентрация 10-20%. По мере брожения в среде повышается содержание спирта, который угнетающе действует на дрожжи. При спиртуозности 18% об. (а для некоторых рас дрожжей при 22% об.) брожение останавливается. Такая концентрация спирта для дрожжей является предельной. Большое значение для брожения имеет и температура среды. Лучше всего брожение протекает при 15-25 °С. При 35 °С наблюдается затормаживание брожения, а при 50 °С оно прекращается совсем, так как происходит инактивирование бродильных ферментов. Минимальная температура, при которой наблюдается еще действие зимазы, 4-5°С. Падение бродильной способности дрожжей с повышением температуры связано с возрастанием ядовитого действия спирта на зимазу.

Применяемая раса дрожжей оказывает большое влияние на результаты спиртового брожения. Одни дрожжи способны накапливать больше спирта, другие больше продуцируют альдегидов, глицерина, обусловливают накопление ароматических веществ, слагающих букет напитка (вина). К настоящему времени выведено большое количество дрожжевых рас (чистых культур), с самыми разнообразными свойствами, необходимыми для соответствующего производства.

Спиртовое брожение нормально протекает в средах с довольно высокой кислотностью (pH 3,5-4,5) и в анаэробных условиях. Если в бродящую среду продувать воздух, то дрожжи переходят к нормальному (аэробному) дыханию, начинают усиленно почковаться, что в конечном итоге приводит к резкому увеличению их живой массы. Это широко используют при получении прессованных дрожжей.

Техническое использование спиртового брожения

Спиртовое брожение широко используется в производственно-хозяйственной деятельности человека. В виноделии, применяя определенную расу дрожжей, оказывающую специфическое влияние на вкусовые и ароматические свойства напитка, и осуществляя полное выбраживание сусла либо приостанавливая брожение на определенном этапе, можно получить тот или иной тип вина. Удачный подбор дрожжевых рас при изготовлении виноградных вин дает возможность значительно улучшить их качество, придать им особый букет. В частности, хересные дрожжи Sacch. oviformis var. cheresiensis обусловливают появление в вине особого хересного букета, напоминающего аромат сигарного дыма. Шампанские дрожжи должны быть холодоустойчивыми, обладать способностью сбраживать сахарозу при повышенных давлениях углекислоты.

В пивоварении дрожжи влияют на качество напитка (пива) еще сильнее, так как состав пивного сусла более однообразен, чем у виноградных или плодово-ягодных соков. Чистые культуры дрожжей, используемые в пивоварении, хорошо осветляют пиво, придают ему приятный вкус и пр.

Не менее важное значение имеет спиртовое брожение в хлебопечении. Для разрыхления и подъема теста требуется быстрое и обильное образование углекислого газа. При выпечке объем углекислого газа увеличивается вдвое, что способствует получению пористого хлеба. В хлебопекарной промышленности используют также соответствующие дрожжевые расы.

При получении кисломолочных продуктов и при квашении овощей возникающие продукты спиртового брожения придают продуктам специфические вкусовые качества. При получении натуральных виноградных и плодово-ягодных соков, в которых содержание спирта не должно превышать 0,5% об., спиртовое брожение подавляют. Для этого пользуются различными технологическими приемами: охлаждением, пастеризацией, сульфитированием или введением в консервируемый сок сорбиновой кислоты.

В спиртовой промышленности сырьем для производства спирта могут служить картофель, зерновые культуры, а также отходы сахарного производства (черная патока), продукты гидролиза древесины и отходы целлюлозно-бумажной промышленности. Из продуктов гидролиза древесины получают значительные количества спирта, названного гидролизным. Небольшие количества спирта для специальных целей получают из виноградного и ягодного сырья.

Дрожжевые клетки не содержат фермента амилазы, поэтому крахмалсодержащее сырье перед сбраживанием предварительно осахаривают с помощью ячменного солода или амилазы, получаемой из некоторых грибов (Aspergillus oryzae).

Спиртовые дрожжи относятся к группе Saccharomyces сегеvisiae, раса XII. Эти дрожжи сбраживают глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, галактозу и частично раффинозу. В сбраживаемом заторе они накапливают до 13% об. спирта.

Спиртовое брожение лежит в основе приготовления любого алкогольного напитка. Это самый простой и доступный способ получить этиловый спирт. Второй метод – гидратация этилена, является синтетическим, применяется редко и только в производстве водки. Мы рассмотрим особенности и условия брожения, чтобы лучше понять, как сахар превращается спирт. С практической точки эти знания помогут создать оптимальную среду для дрожжей – правильно поставить брагу, вино или пиво.

Спиртовое брожение – это процесс превращения дрожжами глюкозы в этиловый спирт и углекислый газ в анаэробной (бескислородной) среде. Уравнение следующее:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

В результате одна молекула глюкозы превращается в 2 молекулы этилового спирта и 2 молекулы углекислого газа. При этом происходит выделение энергии, что приводит к незначительному повышению температуры среды. Также в процессе брожения образуются сивушные масла: бутиловый, амиловый, изоамиловый, изобутиловый и другие спирты, которые являются побочными продуктами обмена аминокислот. Во многом сивушные масла формируют аромат и вкус напитка, но большинство из них вредны для человеческого организма, поэтому производители стараются очистить спиртное от вредных сивушных масел, но оставить полезные.

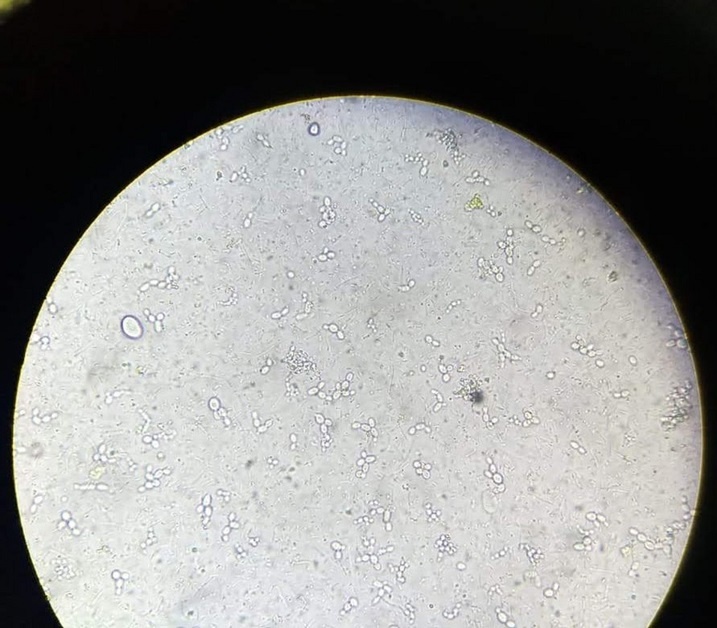

Дрожжи – это одноклеточные грибы шарообразной формы (около 1500 видов), активно развивающиеся в жидкой или полужидкой среде богатой сахарами: на поверхности плодов и листьев, в нектаре цветов, мертвой фитомассе и даже почве.

Дрожжевые клетки под микроскопом

Научное исследование природы брожения началось в XIX веке, первыми химическую формулу предложили Ж. Гей-Люссак и А. Лавуазье, но осталась неясной сущность процесса, возникло две теории. Немецкий ученый Юстус фон Либих предполагал, что брожение имеет механическую природу – колебания молекул живых организмов передаются сахару, который расщепляется на спирт и углекислый газ. В свою очередь, Луи Пастер считал, что в основе процесса брожения биологическая природа – при достижении определенных условий дрожжи начинают перерабатывать сахар в спирт. Пастеру опытным путем удалось доказать свою гипотезу, позже биологическую природу брожения подтвердили другие ученые.

Условия брожения

На развитие дрожжей и ход брожения влияют следующие факторы: концентрация сахара, температура и свет, кислотность среды и наличие микроэлементов, содержание спирта, доступ кислорода.

1. Концентрация сахара

Для большинства рас дрожжей оптимальная сахаристость сусла составляет 10-15%. При концентрации выше 20% брожение ослабевает, а при 30-35% почти гарантированно прекращается, поскольку сахар становится консервантом, препятствующим работе дрожжей.

Интересно, что при сахаристости среды ниже 10% брожение тоже протекает слабо, но прежде чем подслащать сусло, нужно помнить о максимальной концентрации спирта (4-й пункт), полученного в ходе брожения.

2. Температура и свет

Процесс брожения сам по себе вызывает повышение температуры на несколько градусов – чем больше объем сусла и активнее работа дрожжей, тем сильнее нагрев. На практике коррекцию температуры делают, если объем больше 20 литров – достаточно держать температуру ниже 3-4 градусов от верхней границы.

Емкость оставляют в темном месте или накрывают плотной тканью. Отсутствие прямых солнечных лучей позволяет избежать перегрева и позитивно сказывается на работе дрожжей – грибки не любят солнечного света.

3. Кислотность среды и наличие микроэлементов

Среда кислотностью 4.0-4.5 рН способствует спиртовому брожению и подавляет развитие сторонних микроорганизмов. В щелочной среде выделяются глицерин и уксусная кислота. В нейтральном сусле брожение протекает нормально, но активно развиваются патогенные бактерии. Кислотность сусла корректируют перед внесением дрожжей. Зачастую винокуры-любители повышают кислотность лимонной кислотой или любым кислым соком, а для снижения гасят сусло мелом или разбавляют водой.

Кроме сахара и воды дрожжам требуются другие вещества – в первую очередь это азот, фосфор и витамины. Эти микроэлементы дрожжи используют для синтеза аминокислот, входящих в состав их белка, а также для размножения на начальном этапе брожения. Проблема в том, что в домашних условиях точно определить концентрацию веществ не получится, а превышение допустимых значений может негативно сказаться на вкусе напитка (особенно это касается вина). Поэтому предполагается, что крахмалосодержащее и фруктовое сырье изначально содержит требуемое количество витаминов, азота и фосфора. Обычно подкармливают только брагу из чистого сахара.

4. Содержание спирта

С одной стороны, этиловый спирт – продукт жизнедеятельности дрожжей, с другой – это сильный токсин для дрожжевых грибков. При концентрации спирта в сусле 3-4% брожение замедляется, этанол начинает тормозить развитие дрожжей, при 7-8% дрожжи уже не размножаются, а при 10-14% перестают перерабатывать сахар – брожение прекращается. Только отдельные штаммы культурных дрожжей, выведенных в лабораторных условиях, толерантны к концентрации спирта выше 14% (некоторые продолжают брожение даже при 18% и выше). Из 1% сахара в сусле получается около 0.6% спирта. Это значит, что для получения 12% спирта требуется раствор с содержанием сахара 20% (20 × 0.6 = 12).

5. Доступ кислорода

В анаэробной среде (без доступа кислорода) дрожжи нацелены на выживание, а не размножение. Именно в таком состоянии выделяется максимум алкоголя, поэтому в большинстве случаев нужно оградить сусло от доступа воздуха и одновременно организовать отвод углекислого газа с емкости, чтобы избежать повышенного давления. Эта задача решается путем установки гидрозатвора.

При постоянном контакте сусла с воздухом возникает опасность скисания. В самом начале, когда брожение активное, выделяющийся углекислый газ выталкивает воздух от поверхности сусла. Но в конце, когда брожение ослабевает и углекислоты появляется всё меньше, воздух попадает в незакрытую емкость с суслом. Под воздействием кислорода активируются уксуснокислые бактерии, которые начинают перерабатывать этиловый спирт на уксусную кислоту и воду, что приводит к порче вина, снижению выхода самогона и появлению у напитков кислого привкуса. Поэтому так важно закрыть емкость гидрозатвором.

Однако для размножения дрожжей (достижения оптимального их количества) требуется кислород. Обычного достаточно той концентрации, что находится в воде, но для ускоренного размножения брагу после внесения дрожжей оставляют на несколько часов открытой (с доступом воздуха) и несколько раз перемешивают.

При спиртовом брожении помимо основных продуктов — спирта и СО2, из сахаров возникает множество других, так называемых вторичных продуктов брожения. Из 100 г С6Н12О6 образуется 48,4 г этилового спирта, 46,6 г диоксида углерода, 3,3 г глицерина, 0,5 г янтарной кислоты и 1,2 г смеси молочной кислоты, ацетальдегида, ацетоина и других органических соединений.

Наряду с этим дрожжевые клетки в период размножения и логарифмического роста потребляют из виноградного сусла аминокислоты, необходимые для построения собственных белков. При этом образуются побочные продукты брожения, главным образом высшие спирты.

В современной схеме спиртового брожения насчитывается 10—12 фаз биохимических превращений гексоз под действием комплекса ферментов дрожжей. В упрощенном виде можно выделить три этапа спиртового брожения.

I этап — фосфорилирование и распад гексоз. На этом этапе протекает несколько реакций, в результате которых гексоза превращается в триозофосфат:

Фосфогексокиназа, изомериаза, альдолаза

Главную роль в передаче энергии в биохимических реакциях играют АТФ (аденозинтрифосфат) и АДФ (аденозиндифосфат). Они входят в состав ферментов, аккумулируют большое количество энергии, необходимой для осуществления жизненных процессов, и представляют собой аденозин — составную часть нуклеиновых кислот — с остатками фосфорной кислоты. Вначале образуется адениловая кислота (монофосфат аденозина, или аденозинмонофосфат — АМФ):

Если обозначить аденозин буквой А, то строение АТФ может быть представлено в следующем виде:

А—О—Р—О ~ Р — О ~ Р— ОН

Значком с ~ обозначены так называемые макроэргические фосфатные связи, чрезвычайно богатые энергией, которая выделяется при отщеплении остатков фосфорной кислоты. Передача энергии с АТФ на АДФ может быть представлена следующей схемой:

Выделяющаяся энергия используется дрожжевыми клетками для обеспечения жизненных функций, в частности их размножения. Первым актом выделения энергии и является образование фосфорных эфиров гексоз — фосфорилирование их. Присоединение к гексозам остатка фосфорной кислоты от АТФ происходит под действием фермента фосфогексокиназы, поставляемого дрожжами (молекулу фосфата обозначим буквой Р):

Глюкоза Глюкозо-6-фосфат фруктозо-1,6-фосфат

Как видно из приведенной схемы, фосфорилирование происходит дважды, причем фосфорный эфир глюкозы под действием фермента изомеразы обратимо превращается в фосфорный эфир фруктозы, имеющий симметричное фурановое кольцо. Симметричное расположение остатков фосфорной кислоты по концам молекулы фруктозы облегчает ее последующий разрыв как раз в середине. Распад гексозы на две триозы катализирует фермент альдолаза; в результате распада образуется неравновесная смесь 3-фосфоглицеринового альдегида и фосфодиоксиацетона:

Фосфоглицери-новый альдегид (3,5 %) Фосфодиокси-ацетон (96,5 %)

В дальнейших реакциях участвует только 3-фосфоглицериновый альдегид, содержание которого постоянно пополняется под действием фермента изомеразы на молекулы фосфодиоксиацетона.

ІІ этап спиртового брожения — образование пировиноградной кислоты. На втором этапе триозофосфат в виде 3-фосфоглицеринового альдегида под действием окислительного фермента дегидрогеназы окисляется в фосфоглицериновую кислоту, а она при участии соответствующих ферментов (фосфоглицеромутазы и энолазы) и системы ЛДФ — АТФ превращается в пировиноградную кислоту:

Дигедрогеназа, фосфотрансфераза, фосфоглицеромутаза, энолаза

Вначале каждая молекула 3-фосфоглицеринового альдегида присоединяет к себе еще один остаток фосфорной кислоты (за счет молекулы неорганического фосфора) и образуется 1,3-дифосфоглицериновый альдегид. Затем в анаэробных условиях происходит его окисление в 1,3-дифосфоглицериновую кислоту:

Активной группой дегидрогеназы является кофермент сложного органического строения НАД (никотинамидадениндинуклеотид), фиксирующий своим никотинамидным ядром два атома водорода:

НАД+ + 2Н+ + НАД • Н2

НАД окисленный НАД восстановленный

Окисляя субстрат, кофермент НАД становится обладателем свободных ионов водорода, что придает ему высокий восстановительный потенциал. Поэтому бродящее сусло всегда характеризуется высокой восстанавливающей способностью, что имеет большое практическое значение в виноделии: понижается рН среды, восстанавливаются временно окисленные вещества, погибают патогенные микроорганизмы.

В заключительной фазе II этапа спиртового брожения фермент фосфотрансфераза дважды катализирует перенос остатка фосфорной кислоты, а фосфоглицеромутаза перемещает его от 3-го углеродного атома ко 2-му, открывая возможность ферменту энолазе образовать пировиноградную кислоту:

1,3-Дифосоглицериновая кислота 2-Фосфогглицериновая кислота Пировиноградная кислота

В связи с тем что из одной молекулы дважды фосфорилированной гексозы (израсходовано 2 АТФ) получаются две молекулы дважды фосфорилированных триоз (образовано 4 АТФ), чистым энергетическим балансом ферментативного распада сахаров является образование 2 АТФ. Эта энергия обеспечивает жизненные функции дрожжей и вызывает повышение температуры бродящей среды.

Все реакции, предшествующие образованию пировиноградной кислоты, присущи как анаэробному сбраживанию сахаров, так и дыханию простейших организмов и растений. III этап имеет отношение только к спиртовому брожению.

III этап спиртового брожения — образование этилового спирта. На заключительном этапе спиртового брожения пировиноградная кислота под действием фермента декарбоксилазы декарбоксилируется с образованием ацетальдегида и диоксида углерода, а с участием фермента алкогольдегидрогеназы и кофермента НАД-Н2 происходит восстановление ацетальдегида в этиловый спирт:

Пировиноградная кислота Ацетилальдегид Этиловый спирт

Если в бродящем сусле есть избыток свободной сернистой кислоты, то часть ацетальдегида связывается в альдегидсернистое соединение: в каждом литре сусла 100 мг Н2SO3 связывают 66 мг СН3СОН.

Впоследствии при наличии кислорода это нестойкое соединение распадается, и в виноматериале обнаруживают свободный ацетальдегид, что особенно нежелательно для шампанских и столовых виноматериалов.

В сжатом виде анаэробное превращение гексозы в этиловый спирт может быть представлено следующей схемой:

Схема спиртового брожения.

Как видно из схемы спиртового брожения, сперва образуются фосфорные эфиры гексоз. При этом молекулы глюкозы и фруктозы под действием фермента гексокеназы присоединяют остаток фосфорной кислоты от аденозиттрифосфата (АТФ), при этом образуется глюкоза-6-фосфат и аденозитдифосфат (АДФ).

Глюкоза-6-фосфат под действием фермента изомеразы превращается в фруктозу-6-фосфат, присоединяющий еще один остаток фосфорной кислоты из АТФ и образующий фруктозу-1,6-дифосфат. Эта реакция катализируется фосфофруктокиназой. Образованием этого химического соединения заканчивается первая подготовительная стадия анаэробного распада сахаров.

В результате этих реакций молекула сахара переходит в оксиформу, приобретает большую лабильность и становится более способной к ферментативным преобразованиям.

Под влиянием фермента альдолазы фруктоза-1, 6-дифосфат расщепляется на глицеринальдегидофосфорную и диоксиацетонофосфорную кислоты, способные превращаться одна в одну под действием фермента триозофосфатизомеразы. Дальнейшему преобразованию подвергается фосфоглицериновый альдегид, которого образуется приблизительно 3 % по сравнению с 97 % фосфодиоксиацетона. Фосфодиоксиацетон, по мере использования фосфоглицеринового альдегида, превращается под действием изомеразы фосфотриоз в 3-фосфоглицериновый альдегид.

На второй стадии 3-фосфоглицериновый альдегид присоединяет еще один остаток фосфорной кислоты (за счет неорганического фосфора) с образованием 1, 3-дифосфоглицеринового альдегида, который дегидруется под действием триозофосфатдегидрогеназы и дает 1, 3-дифосфоглицериновую кислоту. Водород, в этом случае, переносится на окисленную форму кофермента НАД. 1, 3-дифосфоглицериновая кислота, отдавая АДФ (под действием фермента фосфоглицераткеназы) один остаток фосфорной кислоты, превращается в 3-фосфоглицериновую кислоту, которая под действием фермента фосфоглицеромутазы превращается в 2-фосфоглицериновую кислоту. Последняя, под действием фосфопируватгидротазы, превращается в фосфоэнолпировиноградную кислоту. Дальше, при участии фермента пируваткеназы, фосфоэнолпировиноградная кислота передает остаток фосфорной кислоты молекуле АДФ, в результате чего образуется молекула АТФ и молекула энолпировиноградной кислоты переходит в пировиноградную кислоту.

Третья стадия спиртового брожения характеризуется расщеплением пировиноградной кислоты под действием фермента пируватдекарбоксилазы на диоксид углерода и уксусный альдегид, который под действием фермента алкогольдегидрогеназы (коферментом ее является НАД) восстанавливается в этиловый спирт.

Суммарное уравнение спиртового брожения может быть представлено так:

С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С2Н5ОН + 2СО2 + 2АТФ + 2Н2О

Таким образом, при брожении происходит преобразование одной молекулы глюкозы в две молекулы этанола и две молекулы диоксида углерода.

Но указанный ход брожения не единственный. Если, например, в субстрате нет фермента пируватдекарбоксилазы, то не происходит расщепление пировиноградной кислоты до уксусного альдегида и восстановлению подвергается непосредственно пировиноградная кислота, превращаясь в молочную кислоту в присутствии лактатдегидрогеназы.

В виноделии брожение глюкозы и фруктозы происходит в присутствии бисульфита натрия. Уксусный альдегид, образующийся при декарбоксилировании пировиноградной кислоты, удаляется в результате связывания бисульфитом. Место уксусного альдегида занимают диоксиацетонфосфат и 3-фосфоглицериновый альдегид, они получают водород от восстановленных химических соединений, образуя глицерофосфат, который превращается в результате дефосфорилирования в глицерин. Это вторая форма брожения по Нейбергу. По этой схеме спиртового брожения происходит накопление глицерина и уксусного альдегида в виде бисульфитной производной.

Вещества, образующиеся при брожении.

В настоящее время в продуктах брожения найдено около 50 высших спиртов, которые обладают разнообразными запахами и существенно влияют на аромат и букет вина. В наибольших количествах при брожении образуются изоамиловый, изобутиловый и N-пропиловый спирты. В мускатных игристых и столовых полусладких винах, получаемых путем так называемого биологического азотопонижения, в большом количестве (до 100 мг/дм3) найдены ароматические высшие спирты β-фенилэтанол (ФЭС), тирозол, терпеновый спирт фарнезол, обладающие ароматом розы, ландыша, цветов липы. Их присутствие в небольшом количестве желательно. Кроме того, при выдержке вина высшие спирты вступают в этерификацию с летучими кислотами и образуют сложные эфиры, придающие вину благоприятные эфирные тона зрелости букета.

Источником высших спиртов являются, прежде всего, аминокислоты, потребляемые дрожжами при размножении на стадии логарифмического роста.

Согласно теории Ф. Эрлиха высшие спирты образуются двумя путями:

І — через декарбоксилирование

R−CH(NH2)COOH → R−CH2NH2 → R−CH2OH

Аминокислота Амин Спирт

R−CH(NH2)COOH → R−CH(OH)COOH → R−CH2OH

Аминокислота Оксикислота Спирт

ІІ — через первоначальное гидролитическое дезаминирование

В дальнейшем было доказано, что основная масса алифатических высших спиртов образуется из пировиноградной кислоты путем переаминирования и непосредственного биосинтеза с участием аминокислот и ацетальдегида. Но наиболее ценные ароматические высшие спирты образуются только из соответствующих аминокислот ароматического ряда, например:

Образование высших спиртов в вине зависит от многих факторов. В нормальных условиях их накапливается в среднем 250 мг/дм3. При медленном длительном брожении количество высших спиртов возрастает, при повышении температуры брожения до 30 °С — уменьшается. В условиях поточного непрерывно брожения размножение дрожжей очень ограничено и высших спиртов образуется меньше, чем при периодическом способе брожения.

При уменьшении количества дрожжевых клеток в результате охлаждения, отстаивания и грубой фильтрации забродившего сусла происходит медленное накопление биомассы дрожжей и одновременно растет количество высших спиртов, прежде всего ароматического ряда.

Повышенное количество высших спиртов нежелательно для столовых белых сухих, шампанских и коньячных виноматериалов, однако придает многообразие оттенков в аромате и вкусе красным столовым, игристым и крепким винам.

Спиртовое брожение виноградного сусла связано также с образованием высокомолекулярных альдегидов и кетонов, летучих и жирных кислот и их эфиров, имеющих значение в формировании букета и вкуса вина.

Читайте также: